Корпус интерязыка как открытый ресурс для формирования банка интерферентов

Автор: Рогозная Н.Н., Цзэн С.Ю., Пермана М.И.

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics

Рубрика: Инновации и инновационные технологии в науке о языке

Статья в выпуске: 3 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена описанию создания национального корпуса интерферентов русского языка в русской речи иностранцев. Цель данной статьи - выработать и описать пути создания национального корпуса, необходимого в настоящее время для использования в лингводидактике, лингвистике, теории создания искусственного интелекта. Материалом исследования послужила картотека ошибок, зафиксированая на всех лингвистических ярусах. Методология раскрывается на сравнительном, сопоставительном, контрастивном, конфронтативном анализах с привлечением конвергентно-дивергентно подхода. Результаты исследования помогают понять специфику и подходы к решению задачи создания национального корпуса интерферентов, возникающих в русской речи иностранцев, что поможет в борьбе с интерференцией в лингводидактике. Делается вывод о том, что кластерный метод описания функционирующих единиц системы интерязыка позволяет на всех лингвистических уровнях выявить и описать виды и типы интерферентов, их количество, причины возникновения, примеры нарушений в парах контактирующих языков, способных стать основой для создания национального корпуса интерязыков.

Национальный корпус интерферентов, русский язык как иностранный, интерязык, интерференция, билингвизм, кластерная методика

Короткий адрес: https://sciup.org/147246140

IDR: 147246140 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.14529/ling240309

Текст научной статьи Корпус интерязыка как открытый ресурс для формирования банка интерферентов

Система любого языка представляет собой иерархическую структуру. Нижним ярусом выступает графо-фонемный, а верхним - синтаксический и прагматический. Каждый язык характеризуется своим уникальным набором структурных единиц - графем, фонем, граммем, лексем, синтак-сем и прагмем. При контакте двух языков, родного и изучаемого, их единицы могут смешиваться, образуя особую систему - интерязык. Под интеря-зыком понимается промежуточная компетенция, возникающая при овладении неродным языком. Она является новой и неустойчивой, поскольку учащийся способен воздействовать на нее, постепенно осваивая структуру нового языка на основе первичной лингвистической системы. Нарушения неродной речи иностранцев именуются интерфе-рентами, они являются следствием интерференции - феномена, при котором ранее полученные навыки, языковые и/или культурные, мешают освоить язык вторичной компетенции. Термин «интерференция» (от лат. inter - между собой и ferio -касаюсь, ударяю ) заимствован из физики, где он обозначает наложение волн, распространяющихся из разных источников. Лингвистическая интерференция имеет ту же самую природу, поэтому выбор термина не случаен, поскольку связан с акустическим сигналом и наложением звуковых волн речи [6, с. 120]. Несколько волн складываются вместе при условии, что разность фаз между ними остается постоянной в течение времени наблюдения.

Исследование пар языков в основе своей предполагает сопоставительно-типологический подход. В каждой паре контактирующих языков рождается две пары интерязыка, таким образом, можно констатировать, что интерязыков существуют столько, сколько возможно контактов, умноженных на два. Например, при появлении языкового контакта русского и китайского языков образуются китайско-русский и русско-китайский языки. Языковой контакт индонезийского и русского языков рождает индонезийско-русский и русско-индонезийский интерязыки и т. д.

Следует заметить, что содержание каждого из интерязыков будет различно, исходя из интерференционных особенностей и набора интерферентов.

Методология исследования интерязыков базируется на 5 основных методах - сравнение, сопоставление, контрастивность, конфронтативность - ведущих к использованию конвергентнодивергентного подхода как заключительному этапу, наиболее отвечающему целям и задачам исследования. Конвергенция подразумевает схождение, т. е. схожесть некоторых элементов единиц, а дивергенция означает их расхождение, разветвление. С учетом этого параметрами сопоставления структурных языковых единиц в исследовании выступают: полное тождество, формальное тождество, частичное совпадение, несовпадение и отсутствие единицы. Обратимся к сущности анализа разных форм:

-

• полное тождество - Я 1 = Я2. Необходимо учитывать специалистам при сопоставлении прежде всего систем родственных языков, а также универсальных единиц неродственных. Экспериментальные данные, проведенные в лаборатории контрастивных исследований, показали, что полное тождество встречается крайне редко, даже в близкородственных языках. Этот факт необходимо учитывать в лингводидактике, так как он открывает возможность для анализа однородных единиц;

-

• формальное тождество - Я 1 = Я2 показывает, что две сопоставляемые единицы языков совпадают формально, т. е. имеют разную функциональную природу, например, явление лабиализации фонем корейского и русского языков

и П <п>. Лабиализация в корейском, как и в русском языке, происходит перед огубленными фонемами

и , но у русского аллофона обнаруживается более широкая функция, |п°| произносится в любом слоге, тогда как корейская |p°| ограничивается началом лексемы, т. е. происходит ограничение функции; -

• частичное совпадение - Я 1 > Я2 или Я 1 <Я2. Определяется у единиц, которые в какой-то определенной функции совпадают, но одна из них может обладать бо́льшим или меньшим количеством разнообразия или семантических объемов. Например, лексема «положить» в русском языке не покрывает всей семантики глагола “taruh” в индонезийском языке;

-

• несовпадение - Я 1 ^ Я2, примером могут служить кластеры гортанной огласовки корейской согласной

и русской заднеязычной фонемы <х>, которые указывают на частичное совпадение фонем и несовпадение реализаций аллофонов; -

• отсутствие единицы - Я 1 - 0; 0 - Я2. В системе одного из сопоставляемых языков отсутствует единица, что предопределено структурой любого языка. Например, фонема <ш> русского языка отсутствует в системе индонезийского. Или отсутствие фонемы <р> в китайском языке. В случае отсутствия единицы в системе одного из сопоставляемых языков обнаруживается самое большое количество интерферентов. Так, в русской речи китайцев повсеместно фиксируется ошибка в произнесении лексем из лексического минимума тех слов, которые содержат фонему <р> и <л>. Например, при переводе с русского на китайский, лексемы “славянский” и “Самара” транслитерируются как “ Й1Й^( И) ” [silafu] и “ЙИЙ’ [samala], где слоги и <ла>, и <ра> переводятся как 拉 [lā], т. е. в этом случае фонемы <л> и <р> передаются одной фонемой

. В лексическом минимуме А1 среди лексем, начинающихся с <л>? - 14, а с <р> -34, из которых, например, транслитерация “рубль” и “русский” передается разными иероглифами “ 盧布 ” [lúbù] и “ 俄羅斯的 ” [éluósīde]. То есть лексемы, начинающиеся с фонемы <л>, практически не дают фоноферентов, а лексемы, включающие фонему <р>, будут рождать фоноференты и реализо- - вываться в русской речи китайцев как <л> в связи с отсутствием единицы в структуре китайского языка. Кроме этого, следует учитывать и реализацию аллофонов в сопоставляемых языках.

Согласно принципу Х. Гюйгенса [2], границы препятствия становятся вторичными источниками волн, а их интерференция за препятствием приводит к возникновению устойчивой картины – чередования максимумов и минимумов интенсивности. Эти максимумы и минимумы называют дифракционными, так как они произошли в результате дифракции волн.

Принципиальное отличие дифракции от интерференции состоит в том, что дифракция – это огибание препятствий, а интерференция – это усиление или ослабление. Если гребень одной волны встречает впадину другой волны, то величина смещений равна разнице в отдельных величинах; это известно как разрушительное вмешательство. Применяя эти явления к лингводидактическому аспекту теории языковых контактов, под разрушительным вмешательством подразумеваем появление речевых нарушений – интерферентов.

Интерференты являются структурными единицами интерязыка вместе с положительно усвоенными элементами (транспозитами). Функционируя подобно графемам, фонемам, граммемам, лексемам, синтаксемам и прагмемам естественного языка, они выступают единицами естественного промежуточного языка, рождая интерференты разного уровня: графоференты, фоноференты, граммаференты, лексоференты, синтаференты и прагмаференты. Для понимания процессов интерференции необходимо выявить такие интерферен-ты. С этой целью используется конвергентнодивергентный метод анализа подсистем и структурных единиц (и их компонентов) в контактирующих языках, раскрывающих когерентность либо ее отсутствие. Ранее проведенные исследования в этой области дали основание для создания Национального корпуса (базы данных) интерфе-рентов русского языка в русской речи иностранцев (далее КИРЯ). Необходимость создания поисковой системы КИРЯ как базы данных для лингвистического и лингводидактического использования в рамках методики преподавания русского языка как иностранного и иностранных языков для русско-говорящих (уровни А2 – В1 – В2) продиктована современными условиями широкого контактирования языков.

Аналогические корпуса с подобными функциями по различным языкам учащихся существуют на основе сравнения с английским и китайским языками, например:

-

• на Тайване:

-

1) поисковая система корпуса учащихся ТККИ (TOCFL 學習者語料庫檢索系統 / TOCFL 學習者語料庫 / TOCFL Learner Corpus. http://tocfl.itc.ntnu.edu.tw:8080/) , 2006–2012 г.;

-

2) система корпусного индексирования Национальная Академия Образовательных Исследований ( 國 教 院語料庫索引典系統 / COCT of NAER. https://coct.naer.edu.tw/cqpweb/) :

-

a. Корпус интерязыка COCT 2016 (COCT 中介語語料庫 2016. https://coct.naer.edu.tw/cqpweb/ learners/) ;

-

б. Корпус интерязыка COCT 2019 (COCT 中介語語料庫 2019. https://coct.naer.edu.tw/cqpweb/ learners_2019/ );

-

• в материковом Китае: Глобальный корпус интерязыка (китайский как иностранный) ( 全球 汉语 中介 语语 料 库 / http://qqk.blcu.edu.cn/#/ login) , открыт с 2019 г.;

-

• в США: Корпус современного американского английского языка (Corpus of Contemporary American English. https://www.english-corpora.org/ coca/) , 1990–2019 г.;

-

• в Бельгии: Международный корпус для изучающих английский язык (International Corpus of Learner English / ICLE. https://uclouvain.be/en/research- institutes/ilc/cecl/icle.html) , 1-я версия (ICLEv1): 11 языков, доступен в 2002 г.; 2-я версия (ICLEv2): +16 языков, доступен в 2009 г.; 3-я версия (ICLEv3): +10 языков, 2020 г. Всего 37 языков.

Отсутствие такого контента в русском языке – настоятельная проблема современности.

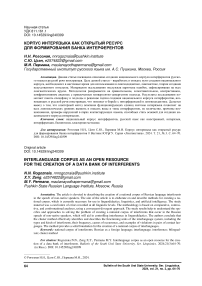

Разобраться с вышеуказанной проблемой помогает обращение кластерному методу описания функционирующих единиц системы на всех уровнях. Например, фонологический уровень может быть представлен фонологическим кластером сопоставляемых языков (см. рисунок).

Как видно из представленного рисунка, набор аллофонов в каждом языке структурно отличается. Так, в русском языке существует 6 аллофонов, в корейском и индонезийском – 1 аллофон, то есть пять позиций будут рождать фоноференты в русской речи выше упомянутых национальностей. А в английском языке – 10 аллофонов, 3 из них совпадают с 3 аллофонами в русском языке: |а́|, |ʌ|, и |ъ|. Остальные 7 аллофонов будут являться местом рождения фоноферентов в русской речи англоговорящих. Следует заметить, что в русской речи говорящих на иностранных языках картина будет меняться, т. е. аллофоны, рождающие фоно-ференты, будут другие.

Научная значимость данного исследования заключается в определении путей формирования субординативного билингвизма; описания типологии ошибок на всех лингвистических ярусах каждой пары контактирующих языков; анализе функционирования каждой пары интерязыка как промежуточной лингвистической компетенции; в предоставлении разработки кластерной системы сопоставительного анализа двух языков, как нового инструментария в лингводидактике; введении понятия кластера как гиперединицы, позволяющей осуществлять сравнительный, сопоставительный, контрастивный, конфронтативный, конвергетно-дивергентный анализы. Следует заметить, что названные типы анализа не дублируют друг друга, а дают возможность последовательного и более глубокого анализа для раскрытия функционирования единиц контактирующих структур на всех лингвистических ярусах. Главный принцип заключается в понимании роли отрицательного языкового материала и его использование в межязыковой дидактике. Почти сто лет назад Л.В. Щерба обратил внимание на то, что процесс сформированно-сти общерусского языка помогает учащемуся заметить, когда он говорит по-другому, например, когда у иностранца есть акцент или когда дети говорят не так, как говорят люди, достигающие уровня литературного языка. Учащиеся могут научиться на ошибках, которые они допускают: «Между тем весьма важную составную часть языкового материала образуют именно неудачные высказывания с отметкой «так не говорят» [12, с. 29], т. е. отрицательный языковой материал. В области методики РКИ негативный языковой материал важен для того, чтобы помочь учащимся в овладении структурой языка, поскольку это позволяет им увидеть прогресс.

В своей монографии «Русский язык и языковая личность» Ю.Н. Караулов выразил свой взгляд на феномен «языковой личности». Он акцентирует внимание на том, что языковая личность на основе когнитивных возможностей, помогает человеку создавать и использовать разные способы общения. Он объяснил, что язык – это не только слова, которые мы говорим, но и наша способность использовать язык и общаться с другими. А языковая личность – это «любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов» [5, с. 671]. По мнению Ф.И. Буслаева, освещенного в методологических принципах своего труда «О преподавании отечественного языка», существует неразделимое единство с личностью ученика: «Родной язык так сросся с личностью каждого, что учить оному значит вместе с тем и развивать (личность) духовные способности учащегося» [3, с. 7]. Таким образом, появившийся термин «вторичная языковая личность», предложенный в XX веке некоторыми лингвистами [11] не отвечает критериям ни психолингвистического, ни лингвистического понимания существования когнитивной практики, поскольку сознании языковой личности функционирует только один язык, возможно, с несколькими терминами [12].

Н.Н. Рогозная в своих трудах [5, 7–10] систематизировала и описала частотные лингвистические нарушения в русской речи иностранцев, предложив и обосновав типологию интерферентов. Выдвинув гипотезу о том, что в интерязыке, также как и в естественном языке, имеются универсальные лингвистические ярусы, выделила 7 типов интерференции: графическую, фонематическую, грамматиче- скую, лексическую, синтаксическую и просодическую, прагматическую, а затем обозначила 7 видов уравненных единиц – интерферентов:

-

1) графоференты (графические ошибки);

-

2) фоноференты (фонетические ошибки);

-

3) граммаференты (грамматические ошибки);

-

4) лексоференты (лексические ошибки);

-

5) синтаференты (синтаксические ошибки);

-

6) просодоференты (просодические ошибки);

-

7) прагмаференты (прагматические ошибки) [1, с. 31].

В 2018 году Д.Э. Заманстанчук исследовала фоноференты в русско-корейском интерязыке и определила, что количество фонем и их аллофонов в русском и корейском языках исчисляемо (хотя раньше высказывалось мнение о том, что аллофоны являются неисчисляемой категорией):

-

А) корейских согласных фонем/аллофонов

19 / 91 единица;

русских согласных фонем/аллофонов

21 / 136 единиц;

-

Б) корейских гласных фонем/аллофонов

21 / 21 единица;

русских гласных фонем/аллофонов

10 / 41 единица.

Использовав конвергентно-дивергентный анализ, определили точное количество совпаде-ний/несовпадений пар аллофонов, проанализированных по 5 параметрам.

Под указанными параметрами понимается:

-

1) полного тождества (Я1 = Я2) не выявлено;

-

2) формальное тождество (Я 1 ≈ Я 2 ) обнаружено в 6 парах;

-

3) частичное совпадение (Я1< Я2, Я1 > Я2) в 30 парах;

-

4) несовпадение (Я1 ≠ Я 2) в 3 парах;

-

5) отсутствие пар аллофонов зафиксировано (Я1 – Ø, Ø – Я2) в 213 единицах [4, с. 121, 130].

Нижеприведенная таблица раскрывает количество аллофонов по использованным параметрам.

Таким образом, раскрывается полная картина существования и взаимодействия аллофонов.

Количество аллофонов фонем корейского и русского языков:

-

1) полного тождества нет;

-

2) формального тождества согласных – 6,

гласных – нет;

-

3) частичное совпадение согласных – 20,

гласных – нет;

-

4) несовпадения согласных – 3, гласных – нет;

-

5) отсутствие единиц согласных – 174, гласных – 39 [4, с. 121, 130].

На базе этих данных возможно полное и точное прогнозирование фоноферентов в русской речи иностранцев. Положив в основу выявленные фоноференты, создали билингвальную фонологическую модель обучения. Результаты ее внедрения в учебный процесс показали повышение качества и скорости усвоения материала от 20 % и выше.

Сопоставительный анализ кластеров разных языков

Примечание:

Корейский, индонезийский и русский кластеры представлены русской транскрипцией. Кластер английской фонемы

Сводная таблица аллофонов согласных фонем корейского и русского языков

|

Количество аллофонов фонем корейского и русского языков |

Параметр |

||||

|

Полное тождество Я 1 = Я 2 |

Формальное тождество Я 1 ≈ Я 2 |

Частичное совпадение Я 1 < Я 2 , Я 1 > Я 2 |

Несовпадение Я 1 ≠ Я 2 |

Отсутствие единицы Я 1 – Ø, Ø – Я 2 |

|

|

Согласных |

0 |

6 |

20 |

3 |

174 |

|

Гласных |

0 |

0 |

10 |

0 |

39 |

А.В. Багдуева провела исследование грамма-ферентов имени существительного в русской речи китайцев и китайской речи русскоязычных. Сопоставив морфемный состав слова, способы словообразования, лексико-грамматические разряды и грамматические категории в русском и китайском языках, впервые осуществила параллельный лингвистический анализ грамматических интерференционных процессов, возникающих при контакте данных языков. Результатом работы явилась типология граммаферентов имени существительного. В китайско-русском интерязыке было выявлено

33 типа граммаферентов, а в русско-китайском – 28 [1, с. 201–213].

Все вышеперечисленные методы позволяют выявить и описать виды и типы интерферентов, их количество, причины возникновения, примеры нарушений на всех уровнях языка пар контактирующих языков, которые могут стать основой для формирования данных КИРЯ.

Можно с уверенностью сказать, что на сегодня в отечественной лингвистике создан фундамент для построения корпуса интерязыка как открытого ресурса для формирования банка интерферентов.

Список литературы Корпус интерязыка как открытый ресурс для формирования банка интерферентов

- Багдуева А.В. Специфика функционирования имени существительного в речи билингвов (русско-китайский и китайско-русский интерязыки): дис.... канд. филол. наук. М., 2022. 248 с.

- Богданов К.Ю. Интерференция и дифракция [Электронный ресурс]. Учебник физики для 11 класса. URL: http://kaf-fiz-1586.narod.ru/11bf/dop_uchebnik/in_dif.htm (дата обращения: 22.12.2023).

- Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. M., 1897.

- Заманстанчук Д.Э. Билингвальная фонологическая модель разноструктурных языков: корейский и русский языки. дис.... канд. филол. наук. Иркутск, 2018. 207 с.

- Караулов Ю.Н. Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Караулов. - 2-е изд. М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1997. 703 с.

- Рогозная Н.Н. Билингвизм. Интерязык. Интерференция. Иркутск: Изд-во Иркутского государственного технического университета, 2012. 171 с.

- Рогозная Н.Н. Интерференты в речи китайских студентов // Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 10 (17). С. 120-121.

- Рогозная, Н.Н. Лингвистический атлас нарушений в русской речи иностранцев. Иркутск: ОАО «Иркутская областная типография» № 1, 2001. 332 с.

- Рогозная Н.Н. Типология лингвистической интерференции в русской речи иностранцев: (на материале разноструктурных языков): моногр. Иркутск: Изд-во Иркутского национального исследовательского технического университета, 2018. 247 с.

- Рогозная Н.Н. Языковые контакты: билингвизм, интерязык, интерференция. М.: Государственный ИРЯ, 2022. 199 с.

- Халеева И.И. Основы теории обучения восприятию иноязычной речи (подготовка переводчиков). М.: Высшая школа, 1989. 238 с.

- Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. 428 с.