Краткий обзор археологических свидетельств семитского присутствия в Египте во II тыс. до Р. Х

Автор: Порубаев Филипп Викторович

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Библеистика

Статья в выпуске: 6 (89), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье дается краткий обзор археологических данных, которые свидетельствуют о том, что в дельте Нила во II тыс. до Р. Х. присутствовали народы семитского происхождения. II тыс. до Р. Х. выбрано в качестве периода изучения по той причине, что именно в это время, согласно библейскому повествованию, еврейский народ жил в Египте. Таким образом, статья имеет целью показать, что современные археологические данные вполне соответствуют книге Исход, говорящей о присутствии евреев в Египте. Данное краткое исследование не стремится предложить конкретную идентификацию того или иного города, упомянутого в книге Исход, но лишь предлагает обзор известной на сегодняшний день информации о присутствии семитов в дельте Нила. Статья опирается, в числе прочего, непосредственно на отчеты археологических раскопок, опубликованные в течение последних нескольких лет, и потому пока мало изученные. Уделено внимание столице гиксосской династии телю Эль-Даба, а также поселениям, расположенным в долине Вади Тумилат - телю Эль-Масхута, который в начале XX в. отождествлялся с библейским городом запасов Пифомом, телю Эль-Ретаба, телю Эль-Йехудья и некоторым другим селениям.

Исход, датировка исхода, дельта нила, гиксосы, семиты, семитская культура, вади тумилат, тель эль-даба, аварис, тель эль-масхута, тель эль-ретаба, тель эль-йехудья, пифом

Короткий адрес: https://sciup.org/140246764

IDR: 140246764

Текст научной статьи Краткий обзор археологических свидетельств семитского присутствия в Египте во II тыс. до Р. Х

Согласно библейскому повествованию, изложенному в книге Исход, евреи жили в Египте в течение продолжительного периода, не менее чем одно столетие, и потому вполне можно ожидать наличие следов их пребывания в этой чуждой им стране. О том, когда именно произошел исход, сегодня ведутся дискуссии. Наиболее рас-пространенными1 являются так называемая теория раннего исхода, согласно которой он произошел в 1446 г., и так называемая теория позднего исхода, в соответствии с которой евреи вышли из Египта в XIII в. до Р. Х.2 Именно якобы отсутствие убедительных свидетельств, которые бы подтвердили факт проживания евреев в Египте, является для некоторых исследователей основанием для отвержения историчности исхода и связанных с ним событий [Hoffmeier, 1996, 53]. По этой причине данная статья имеет своей целью дать небольшой обзор расположенных в дельте Нила поселений и продемонстрировать, что археологические данные, вне всякого сомнения, свидетельствуют о наличии в них следов семитской культуры во II тыс. до Р. Х.

В статье, после краткой информации о присутствии в Египте гиксосов, описана их столица тель Эль-Даба; затем приведено описание долины Вади Тумилат (в которой преимущественно и были обнаружены следы культуры из Леванта), а также поселений, располагавшихся в ней.

Гиксосы в дельте нила

Начиная разговор о семитском присутствии в Египте, нельзя не сказать хотя бы несколько слов о египетской династии так называемых гиксосов — семитского народа, который правил Египтом в течение более чем ста лет (ок. 1650–1540 гг. до Р. Х.).

Из историков о гиксосах первым говорит Иосиф Флавий (37–98) в труде «Против Апиона», цитируя слова египетского жреца Манефона, жившего в конце IV — начале III в. до Р. Х., из его не сохранившейся истории Египта «Эгиптиака»3.

Свидетельство Иосифа вместе с распространенным мнением, что именно гиксосы принесли в Египет некоторые виды оружия, в частности колесницы, послужило основанием для общепринятого среди современных исследователей мнения, что гиксосы и в самом деле легко завоевали Египет4. Д. Редфорд в 1993 г. достаточно убедительно обосновывает эту точку зрения, опираясь на археологические факты и говоря, что в имевших семитскую культуру телях Эль-Даба, Эль-Йехудья, Масхута население имело ярко выраженный городской тип и появилось никак не в результате постепенной инфильтрации, но в результате миграции некоторого общества, единого целого со сложившимся городским образом жизни [Redford, 1993, 102].

У этой точки зрения существуют, однако, и противники5, которые утверждают, что гиксосы появились в Египте не в результате военного вторжения, но произошли от азиатских племен, постепенно проникших в Египет в конце Среднего царства, когда власть фараонов была слабой.

По мнению Дж. Хоффмейера, эти две точки зрения (военное вторжение и постепенная инфильтрация) не исключают друг друга. Дело в том, что, согласно археологическим данным, в теле Эль-Даба (Аварис, столица гиксосов) существовало азиатское, но догиксосское население, которое датируется периодом бронзы IIA и начало оседать на этой территории на рубеже XII и XIII династий, около 1800–1700 гг. до Р. Х.6 В соответствующих стратиграфических слоях теля Эль-Даба, однако, нет следов разрушений, связанных с последующим военным вторжением гиксосов, а потому возникает вопрос, имело ли место завоевание. Да, таких следов нет, но это вовсе не означает, что не было самого вторжения, так как у гиксосов, вполне возможно, не было необходимости захватывать города, заселенные родственными им семитами. Это вполне согласуется и с приведенным выше высказыванием жреца Манефона, который говорит, что первый гиксосский фараон Салитис не основал Аварис, но нашел его уже существующим, «отстроил его и очень хорошо укрепил стенами» [Hoffmeier, 1996, 65].

Раскопки последних десятилетий в теле Эль-Даба показывают, что изгнание гиксосов при фараоне Ахмосе начала XVIII династии не привели к опустению этого города, несмотря на то, что некоторые захоронения были разграблены. Основная часть города и в самом деле была покинута жителями, однако храм Сети продолжал использоваться на протяжении всего правления XVIII династии, вплоть до его перестройки, начатой при фараоне Хоремхебе (1323–1295 до Р. Х.) Но если храм продолжал функционировать, из этого следует, что имелось достаточное количество религиозных людей азиатского, вероятно, происхождения. Очевидно, что азиатское население столицы гиксосов не было ни уничтожено, ни выслано обратно в Ханаан, несмотря на то, что правящая верхушка и, конечно, военные, покинули ее. Если это справедливо для Авариса, то и другие населенные пункты дельты Нила, вполне вероятно, не были покинуты сразу же после изгнания гиксосов [Hoffmeier, 1996, 65]. На это указывают и недавние исследования теля Эль-Ретаба польско-словацкой археологической миссией, о которых будет сказано ниже.

тель эль-Даба. Столица гиксосов

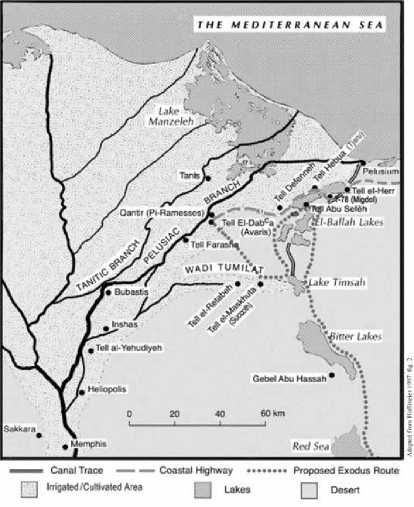

Раскопки в теле Эль-Даба (Рис. 1) были начаты в 1966 г. под руководством Манфреда Биетака, исследователя из Венского университета. Этот тель, вероятно, является самым важным среди объектов, раскопанных в дельте Нила. На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что тель Эль-Даба является Аварисом — столицей гиксосской (XV) династии [Bietak, 1996, 1]. Он находится в стратегически важном месте, на Пелузском, судоходном рукаве Нила, что дает Аварису доступ к Средиземному морю. Здесь хорошо сохранились богатые стратиграфические слои с начала XII династии вплоть до рамсесидов и третьего переходного периода. Таким образом, этот город был заселен в течение более чем одного тысячелетия [Bietak, 1996, 5].

Самое древнее поселение было здесь основано недалеко от современного Эзбет Рушди (Ezbet Rushdi), согласно Биетаку, фараоном Аменемхатом I (ок. 1963–1934 гг. до Р. Х.), первым правителем XII династии. Вполне вероятно, что это селение восходит даже к первому переходному периоду [Bietak, 1996, 7]. Поселение являлось, вероятнее всего, владением фараона, и включало в себя храм, который располагался прямо на берегу Пелузского рукава Нила. Рядом было найдено другое поселение, которое, вероятно, использовалось строителями, и после постройки населенного пункта в Эзбет Рушди было покинуто [Bietak, 1996, 5].

Приблизительно с конца XII династии тель начинает разрастаться, при этом археологические свидетельства говорят о том, что поселенцы не были египтянами, а являлись выходцами из Ханаана, хотя и в значительной степени впитавшими египетскую культуру. Хозяйственная и религиозная архитектура, погребальные традиции, керамические и бронзовые изделия демонстрируют сильную связь с Левантом, несмотря на то, что с течением времени степень проникновения египетской культуры в традиции местного населения возрастала. Можно предположить, что в начале правления XII династии правящая верхушка и наиболее элитный слой населения здесь состоял из египтян, а простое население — из азиатских народов [Bietak, 1996, 5].

В ранний период существования теля некоторая часть азиатского населения, осевшего здесь, были кочевниками, однако их основную часть составляли люди городского образа жизни. На это указывает, например, несвойственный кочевникам, как, впрочем, и египтянам, обычай устраивать кладбища в пределах самого поселения. Можно также сказать, что некоторая часть азиатов происходит из прибрежного Леванта, вероятно из территорий возле Библоса. Значительная часть семитов были воинами, на что указывает оружие ханаанского типа, обнаруженное в захоронениях теля Эль-Даба [Bietak, 1996, 14].

Во времена правления гиксосов заселенная площадь в теле Эль-Даба увеличилась вдвое и достигла 250 гектаров, что в три раза больше Хацора — самого большого на тот момент современного Аварису города в Ханаане. Такой непрестанный рост ясно демонстрирует, каким образом небольшое поселение становится провинциальным центром, и затем, во время второго переходного периода, крупнейшим городом Египта. Этот факт еще раз подтверждает идентификацию теля Эль-Даба в качестве Авариса, столицы гиксосов.

Как было сказано, в теле Эль-Даба хорошо сохранилась стратиграфическая структура с конца XII династии (после Аменемхета III), которая покрывает весь гиксосский период, после которого, как полагают, Аварис был частично заброшен, и только при фараоне Хоремхебе (1323–1295) здесь вновь появляется значительная строительная активность.

краткая характеристика долины вади тумилат

Эта долина протяженностью около 50 километров простирается от дельты Нила на восток вплоть до озера Тимсах, до существующего ныне города Исмаилия (Рис. 1).

Рис. 1. Карта северной части дельты Нила. [Byers]

Через нее пролегал один из основных маршрутов в Египет и из него. В силу своего географического положения, а также наличия свежей воды эта долина издревле привлекала к себе азиатские племена из Негева и Синая.

В 1977–1985 гг. в рамках археологического проекта «Вади Туми-лат» под руководством американского исследователя Джона Холлдея (J. Holladay) в долине был произведен ряд археологических раскопок. Из 71 раскопанного поселения в 21 были найдены артефакты, относящиеся к культуре Леванта периода средней бронзы II. Многие объекты имеют вид лагерных стоянок или деревень с сезонной заселенностью, которые использовались скотоводами. Пять поселений располагались на телях, самым крупным из которых являлся тель Эль-Масхута. Население этих деревень было бедным в сравнении с остальной частью Египта, что сле- дует из достаточно неприхотливых артефактов, найденных в местах захоронений [Hoffmeier, 1996, 65].

Таким образом, во второй переходный период в этой долине проживали племена

семитской культуры, занимавшиеся сельским хозяйством, относящиеся к достаточно бедному слою населения в сравнении с таким объектом, например, как описанный выше тель Эль-Даба.

тель эль-масхута

Первым исследователем, который произвел раскопки этого объекта, был Эдуард Навиль [Naville, 1903, 4]. Он работал здесь конце XIX в. и пришел к выводу, что город был построен фараоном Рамсесом II. Основанием для такого решения послужили найденные при раскопках в большом количестве монументы, относящиеся ко времени правления Рамсеса II и его преемников, а именно: сфинксы из черного гранита, склеп из красного песчаника и стела из красного гранита и др. [Naville, 1903, 2–4] Навиль не нашел ничего более древнего, чем монументы, относящиеся ко времени правления Рамсеса II, и потому решил, что именно он основал это поселение [Naville, 1903, 13]. Последующие исследования, однако, показали, что Навиль, вероятнее всего, ошибался, так как во время царствования Рамсеса II город уже был заброшен, а упомянутые монументы были привезены на это место гораздо позднее, для поднятия авторитета селения [Collins, 2008, 137].

Навиль также определил имя раскопанного им поселения. Проведя анализ надписей, найденных в теле, и сравнив их с известными текстами того времени, содержащими географические названия, он пришел к выводу, что это селение называлось Пифомом7. Важно отметить, что в конце XIX в., когда была опубликована работа Навиля, большинство ученых считало именно Рамсеса II фараоном исхода, и потому соотнесение теля Эль-Масхута с библейским городом запасов Пифомом прекрасно вписывалось в актуальную тогда концепцию, которую сегодня называют теорией позднего исхода. Соответственно, последовавшее спустя некоторое время опровержение мнения Навиля послужило для исследователей ударом и по историчности исхода. Однако опровержение мнения Навиля поставило под сомнение не сам факт исхода, а лишь его датировку.

Следующий вклад в изучение теля Эль-Масхута был внесен в 1977–1985 гг. в рамках археологического проекта под руководством Джона Холлдея. Холлдей обнаружил, что на месте теля Эль-Масхута в период средней бронзы II8 (ок. 1750–1650 гг. до Р. Х.) располагалась неукрепленная деревня с сезонной заселенностью, культура которой принадлежит, вне сомнения, гиксосам или какому-либо ближневосточному народу [Holladay, 2001, 50]. Здесь был найден, среди прочего, скарабей с именем фараона XIII династии Собекхотепа IV (ок. 1740–1730 гг. до Р. Х.). Надпись на скарабее гласила: «Собекхотеп IV, рожден царской матерью Кеми»9.

В последующий период поселение было заброшено: при раскопках не было найдено ни одного фрагмента или осколка, относящегося к XIX или XVIII династиям, ни на поверхности, ни в более глубоких стратиграфических слоях. Кроме того, среди стратиграфических слоев отсутствует слой, относящийся к периоду Нового царства (1550–1069 гг. до Р. Х.) [Holladay, 2001, 51]. Таким образом, по мнению исследователей, тель Эль-Масхута не был заселен в период Нового царства. Только спустя полтысячелетия, при фараоне Нехо II (610–595), поселение было восстановлено, именно при нем здесь появляются монументы рамсессидской эпохи [Collins, 2008, 138].

Известно, что семитские племена проникали в Египет и раньше, в первый переходный период после упадка Древнего царства. При этом п о зднее, как это следует из археологических данных, появление семитских народов в теле Эль-Масхута не позволяет их смешать с азиатскими народами, прибывшими в Египет в первый переходный период. Отсюда следует, что такая миграция происходила периодически.

тель эль-ретаба

Это поселение, второе по размеру в долине Вади Тумилат после теля Эль-Масхута, было раскопано впервые в конце XIX и в начале XX вв. исследователями Эдуардом Навилем и Флиндерсом Петри [Hoffmeier, 1996, 66]. Ими были обнаружены артефакты, относящиеся к периоду Среднего и, вероятно, Древнего царства. Петри также обнаружил надпись, в которой упоминается имя Хети, фараона X династии (рубеж II и III тыс. до Р. Х.), что навело исследователей на мысль, что Эль-Ретаба был построен именно при этой династии [Redford, 1993, 80]. Насчет же наличия в раскопанном поселении объектов, относящихся ко второму переходному периоду, ситуация была неясна. Дэвид Редмонд полагает, что обнаруженное Петри детское захоронение имеет такой же точно вид, как и захоронения второго переходного периода в телях Эль-Масхута и Эль-Даба [Hoffmeier, 1996, 66], а значит, тель Эль-Ретаба был заселен в это время.

В середине 1970-х гг. группой из университета Джона Хопкинса здесь были проведены небольшие археологические исследования под руководством Ганса Гедике, однако результаты этих исследований были опубликованы только недавно, в рамках Польско-словацкой археологической миссии, которая с 2007 г. периодически проводит в теле Эль-Ретаба исследования [Hudáková, 2017]10.

Из опубликованных материалов исследований Гедике следует, что, в отличие от теля Эль-Масхута, который не был заселен во время правления XVIII и XIX династий, тель Эль-Ретаба активно использовался в период Нового царства, являясь гарнизонным городом [Hudáková, 2017, 3]. Самый нижний, 11-й стратиграфический слой, обнаруженный здесь группой Хопкинса, относится к началу правления XVIII династии, при этом в нем присутствуют артефакты второго переходного периода. Следующий, 10-й стратиграфический слой относится ко второй половине правления XVIII династии. Слой номер 9, к которому относится крепость Рамcеса II, датирован началом правления XIX династии [Hudáková, 2017, 18]. В теле Эль-Ретаба были найдены артефакты также периодов: третьего переходного, Позднего царства и даже эллинистического [Hudáková, 2017, 3].

Кроме того, Польско-словацкой археологической миссией здесь были обнаружены захоронения XV (гиксосской) династии (ок. 1650–1540 гг. до Р. Х.) и следы поселения, датируемого второй половиной правления этой династии. При этом взаимоотношения между поздним гиксосским поселением и поселением начала XVIII династии11 неясны, так как самое начало XVIII династии (Ахмос, Тутмос II) не представлено никакими керамическими артефактами. По мнению Славомира Рцепки, который ведет на теле Эль-Ретаба раскопки в составе Польско-Словацкой группы, это может свидетельствовать о том, что вплоть до фараонов Хатшепсут и Тутмоса III здесь еще могли жить гиксосы [Rzepka, 2014, 60].

тель эль-йехудья

Тель Эль-Йехудья, который находится в дельте Нила, впервые был исследован на рубеже XIX и XX вв. Эдуардом Навиллем, а затем Флиндерсом Петри, которые нашли здесь лагерь гиксосов. Наклонное защитное сооружение по периметру лагеря (гласис), как считают некоторые исследователи (Г. Райт — G. Wright), было построено для защиты от выветривания и эрозии. Данная техника была неизвестна в Египте, но широко распространена в период средней бронзы II по всему Ханаану. Если предположение Г. Райта верно, то этот факт подтверждает связь теля Эль-Йехудья с культурой Ханаана эпохи железного века [Hoffmeier, 1996, 67].

Примерно в километре на восток от теля находится кладбище эпохи второго переходного периода, могилы которого сходны с захоронениями в теле Эль-Даба. Найденная на этом кладбище керамика принадлежит палестинской культуре и, вероятно, датируется 1700–1600 гг. до Р. Х. Люди, погребенные здесь, являлись небогатыми пастухами и, очевидно, не могли бы построить такой большой город, как тель

Эль-Йехудья. Для разрешения этого вопроса необходимо произвести дополнительные раскопки, так как данных начала XX в. недостаточно. Однако не вызывает сомнения то, что во время второго переходного периода на этой территории жило семитское население [Hoffmeier, 1996, 67].

иншас

Этот объект раскапывался всего один раз в 1940-х гг., о чем существует единственный отчет, опубликованный в Бюллетене Французского археологического общества в 1949 г. Здесь были найдены следы культуры гиксосов, а также захоронения, сходные с захоронениями в телях Эль-Даба, Эль-Масхута и Эль-Йехудья12.

тель Фараша

Тель Фараша, расположенный к северо-западу от теля Эль-Даба, был исследован в начале 1970-х гг., и из короткого отчета 1983 г. следует, что здесь имеются захоронения, сходные с захоронениями теля Эль-Даба. Более полного отчета нет по сей день, но из имеющихся данных следует, что тель Фараша является еще одним поселением в дельте Нила с азиатской культурой периода средней бронзы [Hoffmeier, 1996, 68].

тель эль-кебир

Здесь, в восточной части дельты Нила, в 1993 г. были обнаружены захоронения второго переходного периода, возможно. принадлежащие царским особам. Таким образом, и здесь найдены следы семитской культуры [Hoffmeier, 1996, 68].

выводы

Данный обзор показывает, что семиты в дельте Нила жили, соседствуя с другими народами, на протяжении всего II тыс. до Р. Х. Следы семитской культуры были обнаружены в основном в столице гиксосов Аварисе, а также в поселениях, расположенных в долине Вади Тумилат (тель Эль-Масхута, тель Эль-Ретаба, тель Эль-Йехудья, Иншас, тель Фараша). Неудивительно, что следы семитской культуры были найдены именно в этой долине, потому что через нее пролегал один из основных торговых маршрутов в Египет, что вкупе с наличием в ней воды привлекало семитские племена из Синая. Население, жившее в долине Вади Тумилат, было, согласно археологическим данным, более бедным, чем то, что проживало в Аварисе, и вело кочевой образ жизни.

Пик присутствия семитской культуры приходится на период правления XV гиксосской династии, то есть на середину тысячелетия (ок. 1650–1540 гг. до Р. Х.). Миграция семитских народов происходила периодически, начиная с конца II тыс. до Р. Х. Потому неудивительно, что археологические данные из теля Эль-Даба (Аварис) и теля Эль-Масхута говорят о том, что до пришествия гиксосов семиты уже проживали в дельте. Кроме того, исследования теля Эль-Даба и теля Эль-Ретаба косвенно указывают на то, что и после изгнания гиксосов и перехода власти к XVIII династии семиты продолжали жить на этой территории. В самом деле, смена власти приводит к быстрому изгнанию правящей верхушки и армии, в то время как смена простого населения может занять значительный период времени. Таким образом, археологические данные поддерживают скорее теорию раннего исхода, согласно которой он произошел в XV в. до Р. Х., спустя столетие после изгнания гиксосов, однако и не исключают раннюю датировку исхода.

Список литературы Краткий обзор археологических свидетельств семитского присутствия в Египте во II тыс. до Р. Х

- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / В Синодальном пер. с комм. и прил. М.: Российское Библейское общество, 2008. 2047 с.

- Кузищин (2002) - История Древнего Востока: Тексты и документы / Под ред. В. И. Кузищина. М.: Высшая школа, 2002. 719 с.

- Юревич (2009) - Юревич Д., свящ. Проблема хронологии исхода в свете археологических данных // Христианское чтение. 2009. Т. 31. № 7/8. С. 91-115.

- Bietak (1996) - Bietak M. Avaris. The Capital of the Hyksos. Recent Excavations at Tell el- Dabca. London: British Museum Press, 1996. 98 p.

- Byers - Byers G. New Evidence from Egypt on the Location of the Exodus Sea Crossing: Part II // Associates for Biblical Research. URL: https://biblearchaeology.org/research/exodus- from-egypt/4092-new-evidence-from-egypt-on-the-location-of-the-exodus-sea-crossing-part-ii (дата обращения: 10.11.2019).

- Collins (2008) - Collins A. The Biblical Pithom and Tell el-Maskhuta // Scandinavian Journal of the Old Testament: An International Journal of Nordic Theology. 2008. Vol. 22. № 1. Pp. 135-149.

- Hoffmeier (1996) - Hoffmeier J. K. Israel in Egypt. The Evidence for the Authenticity of the Exodus Tradition. New York: Oxford University Press, 1996. 257 p.

- Holladay (2001) - Holladay J. S. Pithom // The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Vol. 3. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 50-53.

- Hudáková (2017) - Hudáková L., Hudec J. The Excavations at Tell el-Retaba in 1977, 1978 and 1981. Part 1 (In Memoriam of Hans Goedicke) // Asian and African Studies. 2017. Vol. 26. № 1. P. 1-21.

- Naville (1903) - Naville E. The StoreCity of Pithom and the Route of the Exodus. London, 1903. 40 p.

- Redford (1993) - Redford D. Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1993. 471 p.

- Rzepka (2014) - Rzepka S. et al. Tell el-Retaba from the Second Intermediate Period till Late Period // Ägypten und Levante. 2014. Vol. XXIV. P. 39-120.

- Tell el-Retaba - Tell el-Retaba. URL: http://aigyptos.sk/en/tel-el-retabi (дата обращения: 09.11.2019).