Крепостной художник Урала: штрихи к портрету. «Женский вопрос» в работах И. С. Дощеникова

Автор: Шилов В. В.

Журнал: Вестник Прикамского социального института.

Рубрика: Наука и образование

Статья в выпуске: 2 (89), 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается творческое наследие художника-самоучки И. С. Дощеникова (1812–1893). Раскрываются условия окружающей среды, в которой формировался и развивался талант живописца, основные направления и результаты его творческой деятельности. Особое внимание уделяется его произведениям по сложному «женскому вопросу» в российском обществе XIX века. Проводится утверждение об оригинальности, своеобразии картин живописца, чьи произведения бытового, сатирического жанра являются ярким примером провинциального искусства досоветского периода.

Социальное положение, образование, наивный реализм, гротеск, шарж, «женский вопрос», память

Короткий адрес: https://sciup.org/14126547

IDR: 14126547 | УДК: 94

Текст научной статьи Крепостной художник Урала: штрихи к портрету. «Женский вопрос» в работах И. С. Дощеникова

В первом номере 2021 года иллюстрированного журнала «Родина» автором была опубликована заметка о крепостном художнике Строгановых И. С. Дощеникове (1812–1893) с представленными комментариями к его шести произведениям [15, с. 123]. Цель данной работы – добавить несколько интересных штрихов к биографии оригинального художника Пермского Прикамья и рассмотреть некоторые его произведения критической направленности досоветского периода, посвященные тяжелой женской доле, которые присутствуют и в творчестве всемирно известных художников Российской империи того времени.

Первоначально заметим, что произведения искусства мастеров досоветского периода Пермского Прикамья хорошо известны не только в России, но и за рубежом. Наиболее яркие примеры – пермский звериный стиль (меднолитная пластика, «чудские древности Ри-фея» [10]), знаменитые пермские боги (деревянная скульптура [1]), а архитектурные шедевры городов Чердыни, Соликамска, Усолья и Кунгура Пермской области позволили Совету министров РСФСР еще в 1970 году включить эти населенные пункты в список 116 исторических городов-памятников [6].

Неслучайно именно в этом регионе, в селе Новое Усолье (город с 1918 года, а с 2018 года – город Усолье Березниковского городского округа Пермского края) в семье крепостных графа А. С. Строганова – яркого представителя известной династии вотчинников, промышленников, меценатов, общественных и политических деятелей, сенатора, президента Императорской Академии художеств – в 1759 году родился живописец, архитектор с мировым именем, представитель классицизма и один из основоположников русского ампира А. Н. Воронихин (1759–1814) [14].

Оригинальные памятники истории, культуры, архитектуры на пермской земле и незаурядные личности, благодаря которым во многом они и были созданы [2], как бы оставляют в тени произведения живописи, многие из которых были выполнены крепостными и почти не уходили за пределы региона (тот же А. Н. Воронихин получил «отпускную», то есть стал вольным человеком, только в 1785 году или, по другим данным, в 1787 году).

Несмотря на не очень большую известность на общероссийском уровне, следует признать, что на территории Западного Урала в досоветский период жили и творили самобытные, оригинальные художники, чьи произведения вызывали и вызывают живой интерес не только у современников, но и у профессиональных исследователей.

Искусствовед Н. В. Казаринова, в течение многих лет – заместитель директора по науке Пермской государственной художественной галереи (далее – ПГХГ), писала: «Прикамские живописцы конца XVIII – первой половины XIX века оставили своеобразную энциклопедию жизни. Они запечатлели своих современников – крестьян, купцов, мещан, мастеровых, сценки из быта, виды заводов, расписывали церкви» [4, с. 149].

Можно предположить, что данные произведения были созданы не случайно: этому способствовала необыкновенная и удивительная окружающая среда. Русский писатель-реалист и этнограф-беллетрист П. И. Мельников-Печерский, посетив Пермское Прикамье, оставил такое интересное воспоминание: «При первом взгляде на Пермскую губернию я заметил, что жители ее более, нежели жители прочей России, сохранили в себе русского духа. Они гостеприимны, радушны; всё русское, вытесненное в других местах обстоятельствами и временем, здесь господствует во всей красоте старины заповедной» [9, с. 572].

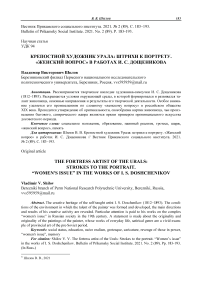

На такой уникальной территории России жил и творил крепостной художник Строгановых Иван Степанович Дощеников (1812–1893) (рис. 1).

Не раз упоминала И. С. Дощеникова в своих трудах (диссертации, статьях, в последней своей книге, изданной в 2019 году, «Художественная культура Пермского края XVI – нач. XXI веков») упомянутая выше кандидат искусствоведения, доцент Н. В. Казаринова [5].

Рис. 1. Дощеников И. С. Автопортрет. 2-я пол. XIX в. Холст, масло, дерево. Березниковский историко-художественный музей имени И. Ф. Коновалова

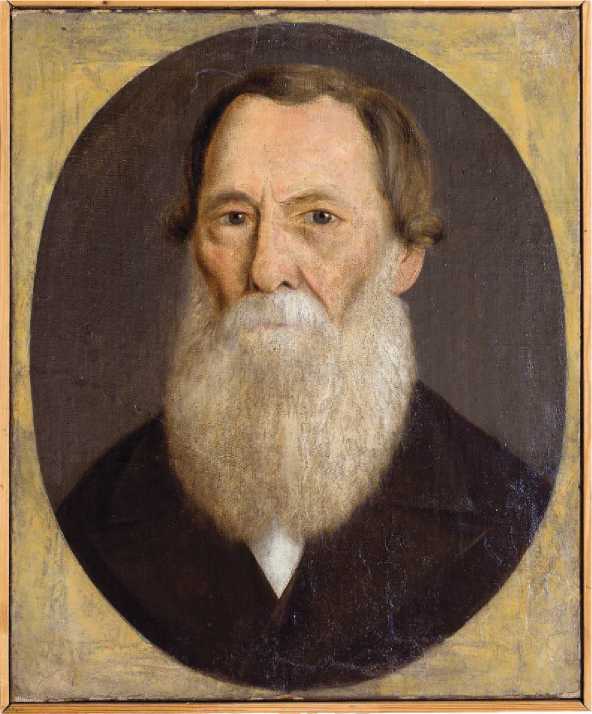

Правда, уважаемый лауреат Государственной премии РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Васильевич Павловский фамилию художника в своей вышеназванной статье пишет через букву «а» – «Дощаников» (следует писать – «Дощеников»). Возможно, так фамилию крепостного живописца он записал на слух, когда записывал о нём сведения во время беседы с директором Усольского краеведческого музея Иваном Фёдоровичем Коноваловым, что, разумеется, не помешало ему сделать блестящий искусствоведческий анализ некоторых полотен И. С. Дощеникова. Не менее уважаемая Нина Васильевна Казаринова в своих работах пишет фамилию «Дощенников» с двумя «н». Правильно же писать с одной «н» – это выяснили научные сотрудники Березниковского историкохудожественного музея имени И. Ф. Коновалова (далее – БИХМ) в 1988 году, использовав ультрафиолетовое излучение (помогли специалисты Пермского политехнического института). Тогда были обследованы три анонимные копии строгановских портретов и было прочитано «…писал Ив. Дощеников». И в письмах, которые хранятся в наши дни в фондах БИХМ, свою фамилию сам Иван Степанович тоже писал с одной буквой «н» (рис. 2).

Впрочем, винить в этом добротного исследователя Н. В. Казаринову нельзя, так как, например, на бирке рамы картины И. С. Дощеникова «Утро лакея», хранящейся в БИХМ, его фамилия подписана с двумя «н». Здесь же заметим, фамилия Ивана Степановича скорее всего произошла от слова «дощеник» – плоскодонное судно с парусом и веслами.

В целом произведениям крепостных художников Урала присущ этакий наивный реализм. У представителей провинциального искусства одним из самых распространенных жанров был портрет. На портретах интересно наблюдать статус, социальное положение заказчика. Немало заказчиков портретов было и среди представителей третьего сословия.

Рис. 2. Письмо Ивана Дощеникова детям. 1874 г. (Оборот). БИХМ. Архив Дощеникова И. С.

И. С. Дощеников тоже создал несколько таких работ. Это и «Автопортрет» (см. рис. 1), и портреты «Мать», «Портрет купчихи», «Графиня Варвара», «Портрет внучки Таси».

По поводу последнего произведения старший научный сотрудник БИХМ О. Н. Варнакова говорила: «Быть может, художник предчувствовал раннюю смерть любимой внученьки “Таисиньки”, которая вскоре после написания портрета умерла»1.

Меньшим спросом в XIX веке пользовались картины с видами заводского пейзажа. Их, как правило, заказывали состоятельные владельцы для своих заводоуправлений и заводских контор.

По поводу героя нашего исследования И. С. Дощеникова искусствовед Н. В. Казаринова в своей диссертации писала: «Жанровая живопись не получила особого развития из-за отсутствия спроса и меценатства. Известен лишь один мастер-жанрист И. С. Дощенников, который писал бытовые картинки “для себя”» [3, с. 14].

О картинах И. С. Дощеникова «для себя» речь пойдет ниже, но первоначально несколько слов о личности этого самобытного прикамского художника, месте его рождения.

Владельцы новоусольских соляных промыслов на Верхней Каме, сохранившихся в одной фамилии более 500 лет, представители династии Строгановых своей разносторонней деятельностью хорошо известны в истории России, как уже отмечалось выше: среди представителей дома Строгановых немало успешных предпринимателей, государственных и военных деятелей, меценатов и филантропов [13].

Огромные средства они получали с вышеназванных верхнекамских соляных промыслов, на территории которых в селе Новом Усолье отстроили удивительный по красоте каменный архитектурный комплекс с памятниками московского (нарышкинского) барокко первой трети XVIII века, и до конца этого века данный населенный пункт был главным поселением Строгановых на Каме, центром, где располагалось правление; в одном из памятников федерального значения этого комплекса – «Дом Строгановых» (постройка 1724 года) – сегодня успешно работает муниципальный Усольский историкоархитектурный музей «Палаты Строгановых».

В наши дни город Усолье входит в Березниковский городской округ Пермского края, крупнейший промышленный центр Западного Урала. Но сначала это была слободка (1606 год), затем село Новое Усолье, а с 1918 года, как указывалось выше, село получило статус города.

В этом селе Новое Усолье в 1812 году в семье крепостных Строгановых и родился Иван Степанович Дощеников. Рисовать он начал рано и рисовал на чём придется, за что родители его «драли нещадно». Впрочем, потом и учителя его тоже «драли за пачкотню нещадно», – так записал березниковский краевед, директор Усольского краеведческого музея И. Ф. Коновалов со слов 77-летней дочери Дощеникова Раисы Ивановны Горбуновой в 1931 году1.

Дочь Ивана Степановича вспоминала, что Строганов несколько раз вызывал отца к себе в Петербург, посылал в Москву учиться, но он не поехал. В частности, она рассказывала: «По словам отца, грамоте он обучался у какого-то мастерового мужика… Граф Строганов несколько раз вызывал его к себе в Петербург, посылал в Москву, учиться, но он не поехал: говорит, женился, дети пошли… В Усолье папа был учителем рисования»2.

Вышеупомянутый академик Б. В. Павловский пишет: «Учился он в одной из местных школ, где, видимо, и познакомился с искусством: в школе преподавали рисование. Затем Дощаников был отправлен в Москву обучаться “живописному художеству”» [11, с. 167].

В Российском государственном архиве древних актов (далее – РГАДА), в фонде Строгановых, есть сведения, что Строгановы для церковных работ специально обучали своих крепостных в Москве и Санкт-Петербурге. Также известно, что по заказу С. Г. Строганова Иван Дощеников объехал наиболее примечательные старинные церкви и копировал иконы для иконостаса добрянской церкви3.

Можно предположить, что обучался И. С. Дощеников в Новом Усолье в иконописной мастерской. К сожалению, документальных свидетельств о жизни Ивана Степановича не очень много, но точно известно, что 37 лет он прослужил в главном управлении Строгановых.

До наших дней картин И. С. Дощеникова дошло мало, и почти все его произведения не датированы [7]. Исключение составляют лишь копии строгановских портретов и его ранняя икона «Ветхозаветная Троица», написанная в 28 лет.

Скорее всего, И. С. Дощеников начинал свой творческий путь как художник религиозной живописи и оставался им на протяжении всей своей долгой творческой жизни (его дочь вспоминала: «Зрение у него было хорошее…»). В частности, в фондах БИХМ хранится выполненная И. С. Дощениковым в «народной традиции» икона «Богоматерь с младенцем». Данная традиция демонстрирует мягкость, покой и добросердечие, что провинциальному автору вполне удалось.

Иван Степанович написал 27 икон для иконостаса добрянской церкви (Пермский край) и, по сведениям его дочери Р. И. Горбуновой, сделал «роспись купола НовоНикольской церкви» в Усолье1 (сегодня утрачена).

Интересно, что член Союза архитекторов РФ, пермский исследователь истории архитектуры, профессор А. С. Терёхин предполагал, что автором проекта этой Никольской церкви (русский классицизм, постройка 1813–1820 годов, памятник федерального значения) был уроженец села Новое Усолье, тоже бывший крепостной Строгановых, упомянутый выше архитектор с мировым именем А. Н. Воронихин [14, с. 52]. Его предположение разделяет и исследователь В. Г. Лисовский [8], хотя документально это до сих пор не подтверждено [12, с. 94].

Тем не менее сегодня на стене этой действующей Никольской церкви в городе Усолье установлена памятная доска, указывающая, что автор шедевра (памятник федерального значения) именно А. Н. Воронихин.

Некоторые выполненные И. С. Дощениковым иконы сегодня находятся в действующей церкви Похвалы Пресвятой Богородицы (постройка 1735 года, памятник федерального значения) поселка Орёл Пермского края.

По одной из версий, именно из Орла-городка и пошел Ермак Тимофеевич на «покорение Сибири», о чём свидетельствует установленный в центре поселка в 1965 году памятник, и в нашем случае можно предположить, что «героическая история» земли пермской опосредованно формировала мировоззрение живущего здесь населения, тем более у людей творческих, креативных, к которым, без всякого сомнения, относился и Иван Степанович.

Сын крепостного-солевара, талантливый провинциальный художник И. С. Дощеников – автор не только икон и культовых фресок. Он и автор оригинальных портретов и копий портретов представителей династии Строгановых, но мы хотели бы обратить особое внимание на его жанровые сатирические композиции, которые он выполнил, по мнению Н. В. Казариновой, как сказано выше, «для себя».

Речь пойдёт о нелегкой женской доле в эпоху крепостной России. Разумеется, И. С. Дощеников не первый коснулся этой драматичной темы. Мрачный колорит, трагическое напряжение «женского вопроса» не раз показывали именитые художники Российской империи, причем в их произведениях изображена тяжелая участь как русских женщин из привилегированного слоя, так и представительниц третьего сословия.

Всемирную известность имеют такие русские полотна на эту тему, как: «Сватовство майора» П. А. Федотова (1848), «Неравный брак» В. В. Пукирева (1862), «Приезд гувернантки в купеческий дом» В. Г. Перова (1866), «Торг» Н. В. Неврева (1866), «Перед венцом» Ф. С. Журавлёва (1874) и даже наш «певец русских лирических пейзажей» В. Д. Поленов не мог обойти стороной «закулисный жестокий мир XIX века».

Картина В. Д. Поленова «Право господина» (1874) шокировала даже и его отца, который предлагал сыну первоначальное название «Право первой ночи», переименовать в более «пристойное», типа «Приезд институток» или «Выпуск девиц из пансиона». Сам художник Василий Поленов пошел на компромисс и нашел нейтральное название для своей картины – «Право господина».

Примечательно, что Поленов написал свое произведение в 1874 году, то есть через 13 лет после того, как отменили крепостное право в России. Но, видимо, и после отмены крепостного рабства «цензура не дремала» Что уж говорить о «цензуре» для провинциальных художников? Да и вряд ли какой-нибудь меценат взял бы на себя смелость сделать заказ на подобную тему в уральской глубинке.

И всё-таки острые сюжеты на полузапретную тему мы находим и в картинах И. С. Дощеникова. К тому же его сатирическая картина «Игра в дурочки дедушки с внучкой» может быть датирована пореформенной эпохой, к которой относится и картина В. Д. Поленова «Право господина».

На первый взгляд в картине «Игра в дурочки…» нет ничего предосудительного. Дедушка в свое свободное время играет в подкидного дурочка с любимой внучкой (как гласит название картины). Однако упомянутый искусствовед Б. В. Павловский взглядом опытного эксперта видит, что «напряженность ощутима в неподвижной фигуре девушки… “внучка” словно застыла под тяжелым взглядом старика»; и далее: «Справа по спускающейся со стола скатерти ползет паук, такой же сухой и страшный, как и старик, играющий в карты» [11, с. 167].

И все-таки, простой человек, слабо разбирающийся в художественных нюансах живописи, вряд ли здесь заметит трагизм ситуации. Всю суть происходящего на картине хорошо объяснила дочь самого художника Р. И. Горбунова.

Так, Раиса Ивановна вспоминала: «Старик Агеев Н. Т., управляющий графа Строганова по Усолью, очень любил “обходить” баских девушек из крепостных. Ни одной не пропустит, старый черт! Жаловаться боялись. Вот его тятенька и высмеял в картине. Девушка – это дочь конюха с графской конюшни. В дурачки играют, здесь другое – паук уже ткет свою сеть для бедной мухи. Все служащие смеялись над картиной. Агеев начал мстить и донес графу. Лишили отца в 70 лет пенсии. Десять лет не получал. Перебивались»1.

В 1871–1875 годах Иван Степанович, после 37 лет службы в главном управлении Строгановых, получал пенсию в размере 24 рублей. Таким образом, можно предположить, что «Игра в дурачки…» была написана не ранее середины 70-х годов XIX века.

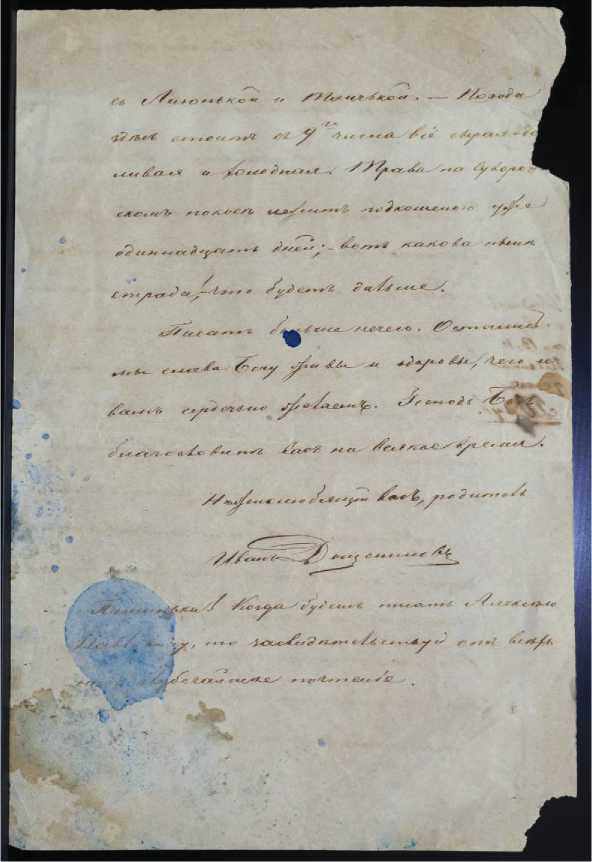

Другая картина И. С. Дощеникова «Помещик и горничная» просто прямолинейна и поражает своим черным гротеском, этаким жестким шаржем на власть имущих (рис. 3).

Живописный колорит в данном произведении практически отсутствует, но сатирический образ отталкивающего вида пожилого с большими залысинами и седыми волосами помещика, который крадется и протянул уже левую руку к спящей миловидной темноволосой горничной в платье оранжево-красного цвета и белом чепчике, не имеет аналогов в картинах наивного реализма уральского региона XIX столетия.

Эту картину нашел краевед, директор Усольского музея И. Ф. Коновалов (его имя сегодня носит Березниковский историко-художественный музей, который в 1954 году переехал из Усолья в Березники). По его воспоминаниям, картину он случайно обнаружил в 1930 году у усольского жителя в сенцах дома в слободке Ларьково. Это был холст без рамы, под слоем копоти. «Попросив мокрую тряпочку, я протер картину. И сюжет захватил меня», – вспоминал Иван Фёдорович2.

Рис. 3. Дощеников И. С. Помещик и горничная. 1880 гг. Холст, масло, дерево. БИХМ

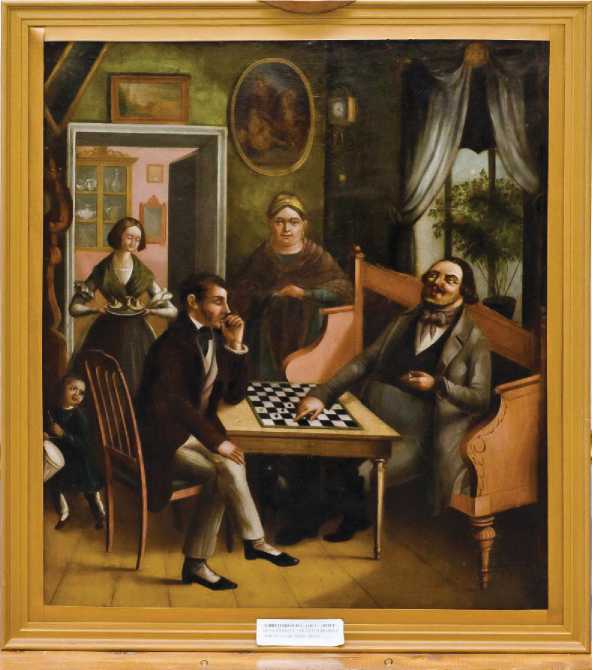

Представляют интерес и другое произведение бытового, сатирического жанра И. С. Дощеникова – картина «Игра купца с гостем в шашки» (рис. 4). Полотно имело и второе название «Сватовство невесты», так как молодой человек, если проиграет, должен был жениться на дочери купца (так считала искусствовед, старший научный сотрудник БИХМ Л. Ф. Коржавкина). Дочь Дощеникова Раиса Ивановна рассказывала в 1931 году, что она хорошо помнит эту картину: «Я была еще маленькой, а она висела у нас… Мне 78 лет в сентябре будет»1.

Здесь интересно заметить, что на полотне «Игра купца с гостем в шашки» видно, что на стенах комнаты висят картины, которые были, видимо, украшением интерьера состоятельных слоев населения того времени. Картины на стенах присутствуют и в другом произведении бытового жанра Дощеникова – «Утро лакея» (опрятно одетый мальчик-слуга подметает пол в богатых господских апартаментах).

Жанровые сатирические полотна – исключительное явление в прикамской художественной культуре, поэтому произведения И. С. Дощеникова и привлекают нас. Остается только сожалеть, что многие из них нуждаются в реставрации (картина «Помещик и горничная» сегодня в очень плохом состоянии)2, но будем надеяться, что этот вопрос будет решен положительно.

И. С. Дощеников умер в селе Юричи Соликамского уезда Пермской губернии в 1893 году. Творческое наследие оригинального провинциального художника-самоучки, несомненно, будет вызывать интерес еще не у одного поколения как профессионалов, так и рядовых зрителей.

Рис. 4. Дощеников И. С. Игра купца с гостем в шашки. 1840–1850 гг. Холст, масло, дерево. БИХМ

Основная часть творческого наследия Ивана Степановича хранится в Березниковском историко-художественном музее имени И. Ф. Коновалова, а также в Пермском краеведческом музее, в Соликамском краеведческом музее, в Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера.

В память о живописце, родившемся в семье крепостного солевара и соленоса Строгановых, ярком представителе провинциального искусства, через сто лет после его смерти благодарные земляки художника предложили назвать одну из улиц на правом берегу Камы в новом микрорайоне «Усольский» города Березники его именем, что и было официально сделано Постановлением администрации города Березники № 1546 от 21 декабря 1992 года: улица Меридиальная в Усольском микрорайоне города Березники была переименована в улицу Дощеникова.

Список литературы Крепостной художник Урала: штрихи к портрету. «Женский вопрос» в работах И. С. Дощеникова

- Власова О. М. Народный примитив в пермской деревянной скульптуре // Художественная культура Пермского края и ее связи: материалы науч. конф. Пермь, 1992. С. 117–122.

- Голохвастова Н. В. Крепостные служащие в системе управления уральского горнозаводского имения в конце XVIII – первой половине XIX вв.: дис. … канд. истор. наук. Пермь, 2001.

- Казаринова Н. В. Живописцы Пермского края конца XVIII – первой половины XIX века: автореф. дис... канд. искусствоведения. СПб., 1992.

- Казаринова Н. В. Старая живопись Прикамья // Наше наследие. 1988. № 6. С. 147–153.

- Казаринова Н. В. Художественная культура Пермского края XVI – начала XXI-го веков. Иконописцы, крепостные художники, современные мастера. Живописные коллекции Пермской галереи. Выставки. Пермь, 2019. 283 с.

- Канторович Г. Д. Памятники строгановского Усолья – всемирное наследие // Строгановы и Пермский край: материалы науч. конф. Пермь, 1992. С. 12–16.

- Коржавкина Л. Ф. В тени каменного цветка // Усолье: мозаика времен: сб. ст.: в 2 ч. / ред.-сост. С. М. Барков, М. Л. Соколова. Пермь: Раритет-Пермь, 2004. Ч. 1. С. 226–232.

- Лисовский В. Г. Андрей Воронихин. Л., 1971.

- Мельников-Печерский П. И. Дорожные записки (на пути из Тамбовской губернии в Сибирь) // Полн. собр. соч. М., СПб., 1915. Т. 7. С. 572–573.

- Оборин В. А., Чагин Г. Н. Чудские древности Рифея. Пермский звериный стиль. Пермь, 1988. 184 с.

- Павловский Б. В. Крепостной художник-сатирик // Урал. 1962. № 12. С. 167–168.

- Раскин А. М. Архитектор Иван Подъячев // Художественная культура Пермского края и ее связи: материалы науч. конф. Пермь, 1992. С. 94–97.

- Род Строгановых: Культурно-исторические очерки / Т. Г. Мезенина, А. Г. Мосин, Н. А. Мудрова, Е. Г. Неклюдов; под ред. Е. С. Зашихина. Екатеринбург: Сократ, 2007. 256 с.

- Терёхин А. С. Архитектор Андрей Воронихин. Пермь, 1968.

- Шилов В. В. Жил-был художник один… // Родина. 2021. № 1. С. 123–125.