Крестьянская роспись с изображением Ермака из Енисейской губернии: к вопросу о соотношении изобразительного и вербального фольклора

Автор: Любимова Галина Владиславовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка сопоставить изображение Ермака, представленное в крестьянской росписи из Енисейской губернии начала XX в., с образом названного исторического деятеля, сложившимся в песенно-былинном творчестве на поздних этапах русской эпической традиции. Тенденция к эпизации образа казачьего атамана, отчетливо проявившая себя в исторических песнях и былинах, по мнению автора, находит выражение не только в вербальном, но и в изобразительном фольклоре. Подтверждением этого являются выявленные черты былинного богатыря, характерные для облика Ермака в рассмотренной росписи из Енисейской губернии.

Иконография ермака, образ исторического деятеля, русская эпическая традиция, песенно-былинное творчество, изобразительный и вербальный фольклор

Короткий адрес: https://sciup.org/14737512

IDR: 14737512 | УДК: 394.2+398.2+930(571.1/5)

Текст научной статьи Крестьянская роспись с изображением Ермака из Енисейской губернии: к вопросу о соотношении изобразительного и вербального фольклора

Образ Ермака , начавший складываться в российском общественном сознании вскоре после его гибели , нашел отражение не толь ко в официальных версиях исторического процесса и произведениях профессиональ ного искусства , но получил также своеоб разное воплощение в изобразительных , вер бальных и обрядово - игровых текстах народной культуры .

Осмысление исторического прошлого через оценку роли конкретных исторических личностей всегда являлось составной частью процесса формирования национальной картины мира. Особенность ее, по словам А. К. Байбурина, заключалась в способности реализовать себя «сразу по нескольким каналам» – с помощью вербального и акцио-нального языков, а также языка предметных (в том числе, изобразительных) символов [Байбурин, 1989. С. 84–85]. Оставаясь востребованным различными слоями российского общества на протяжении столетий, образ такого значимого для отечественной истории деятеля, как Ермак, отражал специфику национального самосознания на разных этапах его становления.

В ряде исследований последнего времени разрабатывается соотношение вербальных , изобразительных и прочих форм народной культуры на материалах отдельных локаль ных традиций ( см .: [ Спирина , 2006] и др .). Вместе с тем еще в 1920- е гг . плодотворные подходы в этом направлении были вырабо таны представителями русской сибирской школы этнографии и фольклористики . Ссыла ясь на работы М . К . Азадовского , Г . С . Вино градова , а также на публикации в сборнике « Сибирская живая старина », Б . Н . Путилов подчеркивал , что именно комплексный под ход к пониманию традиционной культуры , отсутствие искусственных ограничений в предметном поле исследований обусловили полноту и цельность работ сибирских этно графов - фольклористов . Пронизанные « идея ми единства народной культуры в основных ее составляющих » их труды вскрывали

« глубинные процессы жизни и творчества » русского крестьянства Сибири [ Путилов , 1994. С . 4–5]. Учитывая многоликость раз нообразных форм народного искусства , од ни из которых , как отмечает автор , подчас слиты со словом , другие – подчас обходятся без него ( но всегда пересекаются с ним функционально и семантически !) [ Там же . С . 10], попробуем сопоставить иконографи ческие изображения Ермака с образом на званного исторического деятеля , сложив шимся в песенно - былинном творчестве на поздних этапах русской эпической тради ции . Особое внимание при этом постараем ся уделить соотношению разных языков фольклора , в данном случае , изобразитель ного и вербального .

Известно , что Тобольская епархия триж ды ходатайствовала перед Московской пат риархией о канонизации Ермака и его спод вижников . В конце концов , церковным властям пришлось пойти на компромисс и остановиться на « полупризнании святости » казачьего атамана , которому с 1636 г . стали « кликати » вечную память в соборах Москвы и Тобольска [ Копылов , 1989. С . 197–198]. В народе же , подчеркивает Н . Г . Велижани - на , утвердилось двойственное к нему отно шение « как к святому , с одной стороны , и историческому деятелю – с другой ». Почи тание его русским населением Сибири со хранялось при этом вплоть до XX столетия [1999. С . 197].

Судя по многочисленным источникам, изображения Ермака имелись во многих сибирских избах. По свидетельству писателя П. И. Небольсина, в середине XIX в. в Тобольской губернии не было зажиточного дома, в котором не висело бы «Ермакова портрета», выполненного на холсте, дереве или (большей частью) на железном подносе. Сибиряки представляли казачьего атамана «здоровенным широкоплечим детиной с быстрыми черными глазами и с короткой черной окладистой бородой» [1850. С. 112]. Любопытную зарисовку праздничного общения русских сибиряков и сибирских татар из той же губернии и того же времени оставил священник И. Бедняков. В заметке, озаглавленной «Этнографические сведения о с. Долгоярском Тобольской губернии и округа», читаем: «на праздники к русским приходят и татары, и когда последние запоют свою песню, в которой упоминается Ермак, почитаемый завоевателем их, то сами плачут, а русские хохочут» 1.

В литературе предпринимались попытки систематизировать известные изображения Ермака , получившие широкое распростра нение на востоке страны . В . Н . Алексеевым были выделены « фряжский » и « казачий » типы изображений , которые , по мнению ав тора , восходят к общему протооригиналу – парсуне второй половины XVII в . – и пред ставляют собой две самостоятельные линии в развитии иконографии Ермака . В одной из них , связанной с деятельностью в России и в Сибири иностранных художников и их уче ников , Ермак приобретает черты « мирного голландского или немецкого бюргера » [1981. С . 153]; « его легко представить в лавке и с трудом на струге » – дополняет характеристику данного портретного типа К . Ю . Резников [2008]. В другом типе изо бражений Ермак наделяется характерными чертами и атрибутами « казачьего атамана ».

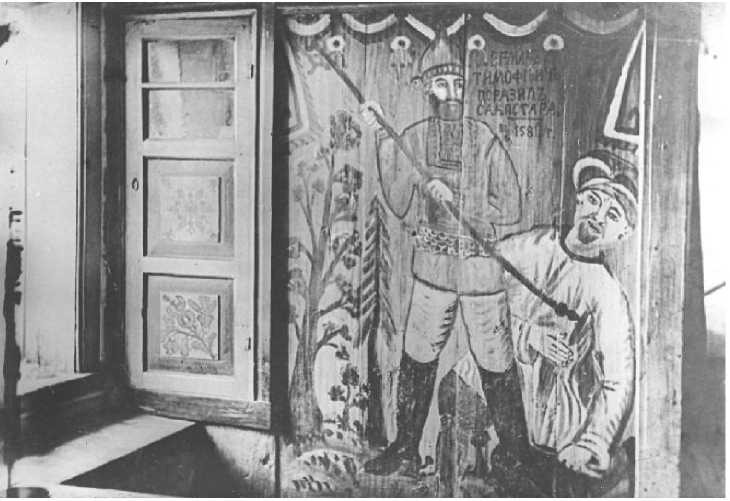

Именно портрет «фряжского» типа, на котором Ермак изображен без оружия в одежде западно-европейской моды XVII в., послужил образцом для гравюры, опубликованной Г. И. Спасским в 1818 г. в «Сибирском вестнике». Позже президент Петербургской Академии художеств А. Н. Оленин предложил Г. И. Спасскому опубликовать в «Вестнике» другой портрет Ермака («во всеоружии своем») работы ученика Академии К. Брюллова, выполненный на основании изучения текста и иллюстраций «Истории Сибирской» С. У. Ремезова и подлинных доспехов и оружия XVI в. из Московской Оружейной палаты. Впоследствии брюлловский гравированный портрет послужил основой для целого ряда изображений Ермака в русской книжной графике XIX в. и народной лубочной картине, а в конце XIX в. – явился одним из источников при написании знаменитой картины В. И. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» [Алексеев, 1981. С. 152–153]. Отметим, что в другой, не менее знаменитой, картине – «Взятие снежного городка», художник запечатлел любимую масленичную забаву русских сибиряков, происхождение которой сами старожилы нередко связывали с событиями сибирской истории, а именно – с воспоминаниями о «битвах казаков-первопроходцев с инород- цами» [Любимова, 2004. С. 134]. Не случайно одного из постоянных предводителей подобных «снежных баталий» сибирские крестьяне, по данным Т. Н. Золотовой, прозвали Ермаком Тимофеевичем [2002. С. 85– 86]. Обнаруженная в фондах Российского этнографического музея архивная фотография 1906 г., запечатлевшая крестьянскую роспись из Енисейской губернии (с. Крас-новское) с выполненным во весь рост портретом Ермака (см. рисунок), позволяет поставить вопрос еще об одном типе изображений (помимо «фряжского» и «казачьего») названного исторического деятеля.

Известно, что народные мастера даже в начале XX в. ходили по деревням расписывать стены и потолки крестьянских горниц, сундуки, прялки и прочую домашнюю утварь. Изучая историю сибирского иконопи-сания, Н. Г. Велижанина отметила, что крестьянские художники в Сибири зачастую были не только мастерами декоративных росписей, но и иконописцами («богомазами»), поскольку на всех этапах существования сибирской иконописи спрос на нее обычно превышал предложение. Данное обстоятельство, считает исследовательница, определило эстетику народных икон, которые (при известном разнообразии местных черт) объединяла общая принадлежность к структуре изобразительного фольклора и стилистике «примитива» [1987. С. 139]. В основе стилистических особенностей изобразительного фольклора и народной иконописи лежали, таким образом, единые принципы народного декоративно-прикладного искусства – такие, как яркая плотность цвета, исключение побочных фигур, грубоватая условность форм, энергичный линейный контур и пр. [Казаринова, 1999. С. 201].

Именно этим принципам отвечает кре стьянская роспись из Енисейской губернии . Подобное изображение , как считает А . Ю . Майничева , могло носить либо настенный характер , либо оно было выполнено на та ком предмете крестьянского интерьера , как дощатая « заборка ». Впервые данная архив ная фотография была опубликована в книге по традиционным праздникам русского на селения Сибири [ Любимова , 2004. С . 84. Рис . 15]. Декоративный характер росписи усиливается идущим по верхнему краю и боковым сторонам бордюром , напоминаю щим стилизованные складки театрального занавеса , что позволяет рассматривать дан ное изображение Ермака как возможный фон или декорацию для исполнения одно именной народной драмы . Поясняющая надпись , сделанная художником в правом верхнем углу росписи , гласит : « ЕРМАКЪ ТИМОФЕЕВИЧЪ ПОРАЗИЛЪ САКПСТА - РА (?) В 1581 г .». Известные исторические

Крестьянская роспись с изображением Ермака , поражающего татарина ( с . Красновское , Енисейская губ ., 1906 г .) ( АРЭМ , 1148–21)

документы и произведения фольклора не содержат упоминаний о персонаже с подоб ным именем 2, однако указание на конкрет ную дату события позволяет предположить , что народный мастер изобразил здесь фигу ру далеко не рядового воина из войска хана Кучума . В представленной композиции об лаченный в шлемообразный головной убор , рубаху - косоворотку и высокие сапоги Ер мак поражает копьем противника , тело ко торого клонится к земле , а правая рука зажимает кровоточащую рану .

С приходом русских , отмечает Н . А . Бе резиков , юг Енисейской губернии стал зо ной интенсивных межэтнических контактов , характер которых варьировал в широком спектре от военного противостояния до вза имной аккультурации . Как в русских , так и в аборигенных исторических преданиях , соб ранных в конце XIX в ., акценты делались на военном могуществе пришельцев , силовом аспекте в разрешении конфликтов и быстро те установления мирных договорных отно шений . Вместе с тем в русских сказаниях подчеркивались сила и решимость казаков - первопроходцев , тогда как в хакасских – жестокость и коварство пришельцев , не свойственные военной этике аборигенов . В целом , пришлая казачья культура , считает автор , характеризовалась индифферентным отношением к культурным ценностям ко ренного населения . Акцентировались лишь те качества , которые подчеркивали собст венные достоинства , что порождало не со ответствовавший историческим реалиям образ малодушного аборигена [2010. С . 57, 59].

В росписи из с. Красновского образ сильного и решительного Ермака противопоставлен образу сломленного и поверженного им противника. В то же время стремление к исторической точности, переданное крестьянским художником с помощью поясняющей подписи, не оставляющей сомнений в идентификации персонажей, вступает в противоречие с некоторыми деталями и общим характером композиции. Изображенный народным мастером герой «сибирского взятия» поражает противника не огне- стрельным оружием, а копьем, при этом облик самого Ермака напоминает, скорее, не казачьего атамана, а былинного богатыря. Отдаленный намек на кольчугу в его одеянии можно разглядеть в широком, покрытом мелкими «чешуйками» ремне (поясе). Возможно, автор имел перед собой некое изображение, ориентируясь на которое и придал своему герою величавую статичную позу, передающую стойкость и мужество русского воина. Этим, вероятно, объясняется некая искусственность, «составной» характер всей композиции, в которой фигура поверженного Ермаком противника выглядит пририсованной (или дорисованной позже) к основному изображению – в противном случае тело «царевича» должно было бы располагаться на переднем плане, а не позади Ермака.

Французский исследователь русской культуры Б . Кербле , автор этнографическо го очерка « Изба вчера и сегодня », считает , что наличие разного рода изображений во внутреннем убранстве избы имело особое значение : в эпоху почти всеобщей безгра мотности картинка являлась для народа « главным масс - медиа ». Икона символизи ровала собою « выход в религиозное изме рение », откуда крестьянин ( по обстоятель ствам ) черпал уверенность , смирение или сострадание к ближнему . Начиная с XVIII в . к религиозной иконографии добавляется светская – в виде лубочных картинок . Впер вые крупными тиражами такие картинки стали печатать во время русско - турецкой войны 1877–1878 гг .: каждому хотелось иметь у себя портрет русского генерала или изображение батальных сцен . С развитием фотографии и иллюстрированных изданий стало модно увешивать стены семейными портретами и вырезанными из журнала « ре продукциями » [2008. С . 68–69].

Рассматриваемая роспись играла в убранстве избы не только информативную роль, напоминая о хорошо известных событиях сибирской истории, но и, по всей видимости, служила своеобразным «выходом в иное измерение». С большой долей вероятности можно предположить, что одним из источников для создания художественного образа главного персонажа была иконописная традиция изображения святого Георгия – христианского воина, поражающего копьем змея как олицетворение абсолютного зла. На одном из видов подобных икон, выявленном В. Я. Проппом, святой Георгий изображается стоя («в фас, во весь рост»). «В правой руке он держит копье, левой придерживает меч. Одежда многокрасочна. Это воин на страже родины» [2002. С. 96]. Точно таким же представлен в росписи и Ермак. Не исключено также, что определенное влияние на характер изображения могла оказать и репродукция широко известной (в том числе, в крестьянской среде) картины В. М. Васнецова «Три богатыря», что подтверждается не только близостью тематики и идейной общностью произведений, но и наличием общих элементов пейзажа. Так, декоративное дерево и стоящая рядом ель в крестьянской росписи напоминают небольшие деревца, расположенные под копытами коней васнецовских богатырей, выехавших с дозором в поле.

В еще большей степени, чем в народном изобразительном искусстве, наделение Ермака чертами былинного богатыря, олицетворяющего собой воинскую доблесть и бесстрашие, было характерно для словесного фольклора и, в частности, для поздней эпической традиции. Фольклорный образ исторического деятеля, как отмечает Д. И. Копылов, занял прочное место в русском народном песенно-былинном творчестве [1981. С. 20]. В исторической песне «Ермак у Ивана Грозного» былинные черты в облике главного персонажа передаются характерными эпитетами и сравнениями: речь у него – «серебряная», а голос звучит, будто «золотая трубушка» трубит. Ср.: «Как не золотая трубушка вострубила, / Не серебряная речь громко возговорит, / Речь возгово-рит Ермак, сын Тимофеевич: / “Гей вы, думайте, братцы, вы подумайте, / И меня, Ермака, братцы послушайте!”» и т. п. [Исторические…, 1991. С. 199]. Намеченная в исторической песне эпизация образа Ермака многократно усиливается в былине. Народное предание, подчеркивает Б. Н. Путилов, прочно связало Ермака с прежними эпохами и героями прошлого. Его образ органично вошел в цикл былин о Древней Руси: обладая сверхъестественной силой, Ермак действует как былинный богатырь против нашествия татар; будучи племянником Ильи Муромца (или самого князя Владимира), он валит силу неверную и гонит с Русской земли поганого царя Калина [2001. С. 351] 3.

Следует однако отметить , что в Сибири предания о Ермаке , как установлено иссле дователем русской эпической традиции Ю . И . Смирновым , собирались плохо – « особенно по маршруту следования его от ряда и в районе Демидовских заводов на Урале ». При этом собранные предания , от мечает автор , « до сих пор остаются не про веренными на фольклорную подлинность и не систематизированными » [ Русская …, 1991. С . 431]. Тем не менее , сам факт пре вращения казачьего атамана в русского бо гатыря , считает Л . Н . Пушкарев , следует рассматривать как феномен народного исто рического сознания . Предпосылками для включения Ермака в круг русских былин ных богатырей , по мнению автора , послу жило тесное взаимодействие исторической песни и былинного эпоса ( в том числе , схо жесть художественных приемов , однотип ность процессов циклизации в обоих жанрах и пр .) [1981. С . 19] 4.

Исключительный интерес представляет трансформация образа Ермака , произошед шая в рамках профессионального историче ского сообщества в год официального празднования 400- летнего юбилея , связан ного с присоединением Сибири к России . Поход казачьей дружины против сибирских татар был расценен как « одно из последних звеньев в многовековой борьбе русского народа за ликвидацию последствий влады чества орд Чингис - хана в Восточной Европе и Азии » [ Копылов , 1981. С . 20]. При этом сам « покоритель Сибири » и « герой сибир ского взятия » получил статус « защитника родины , расширившего ее границы » [ Копы лов , 1989. С . 196].

Итак , представленный в крестьянской росписи образ Ермака вобрал в себя черты не только реального исторического деятеля , но и характерные особенности эпического героя – былинного богатыря , защитника ро дины . Нельзя также отрицать влияния на характер рассмотренной росписи русского « военного лубка » ( в том числе , лубочных картинок , отразивших события русско - япон ской войны ), а кроме того – иконописной традиции изображения святого Георгия – христианского воина , стоящего на защите истинной веры , победителя абсолютного зла . Дальнейшее осмысление семантики об раза казачьего атамана на разных этапах становления национального самосознания предполагает тщательное сопоставление данных изобразительного и вербального фольклора с опорой на традиции рус ской сибирской фольклорно - этнографиче ской школы .

PEASANT PAINTING WITH THE YERMAK DEPICTION FROM THE YENISEI PROVINCE: ON THE RELATION BETWEEN VISUAL AND VERBAL FORMS OF FOLKLORE