Криминологическая характеристика умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

Автор: Фисенко Дарья Юрьевна

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения

Статья в выпуске: 3 (40), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена криминологическая характеристика преступлений, предусмотренных статьей 111 УК РФ. Автором аккумулированы и проанализированы данные официальной статистики Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, касающиеся динамики, структуры и географии совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью за последние годы. В результате проведенного анализа автор приходит к выводу о несоответствии абсолютных показателей регистрации и осуждения за преступления, предусмотренные статьей 111 УК РФ, объективной действительности, характеризующейся распространенностью данного вида преступлений, и о повышении в последние годы степени общественной опасности фактов совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, автором были выявлены особенности географии совершения рассматриваемого вида преступлений, в том числе были установлены субъекты Российской Федерации с ежегодно высоким и низким показателями совершения преступлений, предусмотренных статьей 111 УК РФ.

Криминологическая характеристика, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, динамика преступности, структура преступности, география преступности

Короткий адрес: https://sciup.org/140250081

IDR: 140250081 | УДК: 343.97

Текст научной статьи Криминологическая характеристика умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

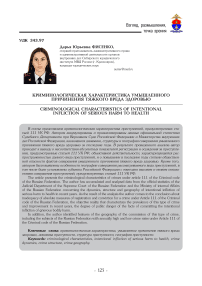

Криминологическую характеристику можно определить как совокупность данных об определенном виде (или группе) преступлений либо конкретном противоправном деянии, используемую для разработки и реализации мер профилактического характера. Следует отметить, что криминологическая характеристика – это исходный этап для оптимизации процесса разработки и реализации мер предупреждения преступлений. Если рассматривать предупреждение преступлений как целостную систему, то одной ее составной частью является криминологическая характеристика, а другой – разработка и реализация профилактических мероприятий. В юридической литературе высказываются различные стрированы 39745 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а в 2019 г. – 21465 фактов, то есть за 9 лет количество зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось практически в два раза.

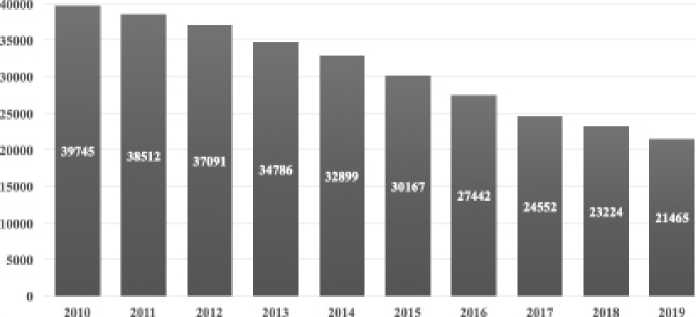

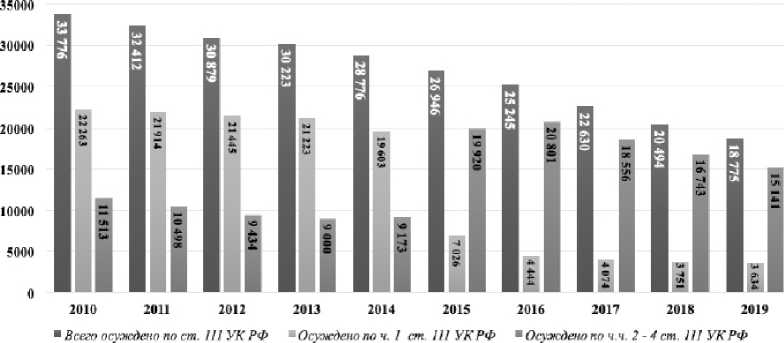

Статистические данные Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период 2010-2019 гг. (URL: демонстрируют аналогичное ежегодное снижение в России показателей привлечения виновных лиц к уголовной ответственности на основании обвинительного приговора суда за умышленное причинение тяжкого вреда от 2,12% до 10,36% в год (диаграмма 2).

точки зрения относительно структуры криминологической характеристики преступлений [4, с. 10; 7, с. 295]. В рамках данной работы в криминологическую характеристику умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было принято решение включить следующие элементы: динамику анализируемого вида преступлений, его структуру, а также географию совершения преступлений, предусмотренных ст. 111

Динамика регистрации 11равоехранительными органами Российская Федерации преступлений, предусмотренных ст. Ill УКРФ

Динамика привлечения судами Российской Федерации к уголовной ответственности лиц за совершение преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ

УК РФ.

В соответствии с официальными статистическими данными Министерства внутренних дел Российской Федерации1 в период 2010-2019 гг. наблюдается ежегодное снижение в России абсолютных показателей регистрации правоохранительными органами Российской Федерации преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ (диаграмма 1). Так, в 2010 г. были зареги-

Так, в 2010 г. за умышленное причинение вреда здоровью были осуждены 33776 человек. В 2011 г. анализируемый показатель уменьшился на 4,03% и составил 32412 осужденных. В 2019 г. за совершение преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, были осуждены 18775 человек, что на 8,39% меньше, чем число осужденных за данное общественно опасное деяние в 2018 г.

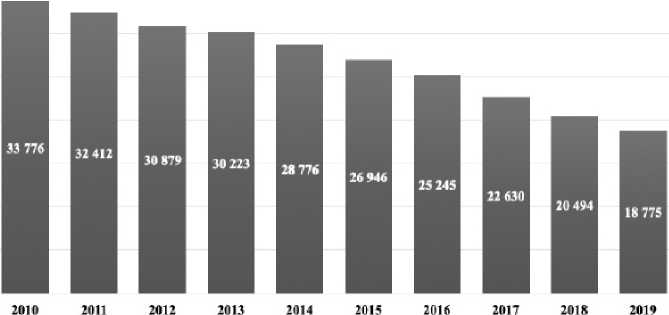

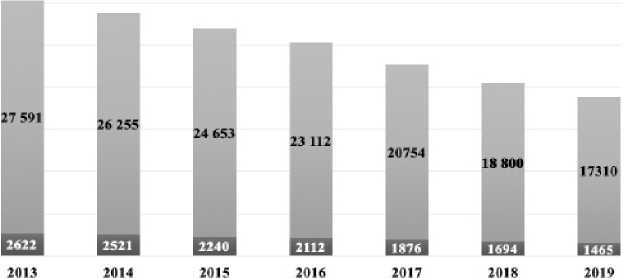

На первый взгляд, столь стремительное снижение абсолютных показателей регистрации и осуждения за преступления, предусмотренные ст. 111 УК РФ, можно отнести к положительной тенденции, обусловленной высокой эффективностью мер противодействия данному виду общественно опасных деяний. Однако, несмотря на явную тенденцию к уменьшению фактов регистрации и осуждения лиц за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, следует отметить, что, согласно статистическим данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, удельный вес данных преступлений в общем числе всех осужденных продолжает оставаться стабильным на протяжении уже 9 лет и составляет ежегодно около 3-4% (диаграмма 3).

Вышеуказанные показатели преступности позволяют нам присоединиться к мнению большинства специалистов о том, что официальные статистические данные не отражают реального состояния преступности в стране, они являются статистикой реакции правоохранительных органов на преступность, а не статистикой собственно преступности [14, c. 14]. Следовательно, наблюдаемая динамика состояния преступности не может признаваться единственным основанием определения состояния защищенности граждан, формирования уголовной политики и деятельности по противодействию преступности.

Как справедливо отмечается в юридической литературе, оценка масштабов современной преступности является одной из глобальных проблем отечественной криминологии, и ее разрешение – крайне важный шаг для формирования стратегии и тактики борьбы с преступностью. Однако познание состояния исследуемой преступности, основанное на анализе и оценке данных официальной статистики и результатов выборочных исследований, затруднено как в силу естественных причин, так и ввиду существующего множества современной системы учета преступлений [1, с. 11; 2, с. 17].

Таким образом, только на основе официальных статистических данных дать объективную оценку состояния и динамики умышленного причинения тяжкого вреда здоровью весьма затруднительно. Получение такой оценки в той или иной мере возможно только за счет критического анализа имеющихся данных официальной статистики с учетом результатов исследований и экспертных оценок других специалистов, уже принятых наукой в данной сфере.

По мнению многих ученых, рассматриваемый вид преступлений против жизни и здоровья личности обладает достаточно вы-

Удельный мс осужденных u iipeciyiLieitra. предусмотренные Се. 111 УК РФ в «Пием числе осужденные

соким уровнем скрыто-сти [5, с. 4; 8, с. 8; 10, с. 37] (соотношение здесь от 1:2,5 до 1:12 и выше) [9, с. 333; 13, с. 190]. При этом, по мнению К.К. Горяйнова, уровень латентности преступности (на 1993 г.) равнялся 70% [3, с. 28]. Некоторые российские ученые-криминологи полагают, что «по результатам изучения латентной преступности количество незарегистрирован-

ных преступлений в нашей стране составляет не менее 23 млн. С учетом 3 млн зарегистрированных преступных деяний фактически в 2009 г. в России совершено порядка 26 млн преступлений» [12, с. 6]. Практически аналогичные цифры приводятся в исследованиях ученых ВНИИ МВД России [6, с. 179]. По признанию ученых-криминологов, умышленное причинение вреда здоровью следует относить к среднелатентным преступлениям с коэффициентом латентности равным 2,2 [12, с. 133]. Похожего мнения придерживаются и другие авторы, полагающие, что по отдельным видам преступлений за пределами регистрации остается от 40% до 95% фактов их совершения (общеуголовные преступления и преступления в сфере экономики) [11, с. 6].

Таким образом, опираясь на доводы ведущих ученых в области криминологии относительно уровня латентности умышленного

Соотношение лиц, осужденных за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью без отягчающих обсготяельств (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и лиц, осужденных за совершение умышленного вреда здоровью при отязчающих обстоятельствах(ч.ч.2 -4 ст. 111 УК РФ) «ООО

причинения тяжкого вреда здоровью, следует согласиться с доминирующей позицией криминологов о том, что реальное количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью значительно превосходит показатели, отраженные в официальных данных судебной статистики.

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что, согласно статистическим данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации за последние 9 лет существенно увеличилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах (чч. 2-4 ст. 111 УК РФ). Если в 2010 г. количество лиц, осужденных за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, составляло около

34,09% от общего числа осужденных по ст. 111 УК РФ, то в 2019 г. данный показатель вырос до 80,64% (диаграмма 4).

Следует отметить, что к числу отягчающих признаков, указанных в квалифицированных и особо квалифицированных составах ч.ч. 2-4 ст. 111 УК РФ, законодатель относит, например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему или иному лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и др. Эти и другие, указанные в чч. 2-4 ст. 111 УК РФ, признаки значительно повышают степень общественной опасности рассматриваемого преступления, основной состав которого (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и так отнесен законодателем к категории тяжких преступлений.

Следующим важным аспектом криминологической характеристики умышленного причинения тяжкого вреда здоровью является из- учение географии совершения данного вида общественно опасных деяний.

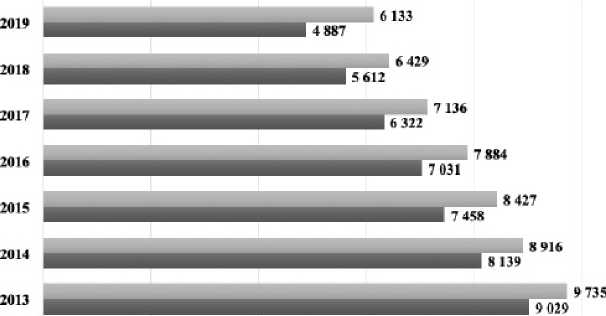

Анализ данных Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации относительно места совершения преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, в период 2013-2019 гг. показал, что умышленное причинение тяжкого вреда здоровью практически в равной степени распространено как на территориях сельской местности, так и на территориях административных центров субъектов Российской Федерации. Более того, уже на протяжении 7 лет обозначенная ситуация остается стабильной (диаграмма 5).

Xu pa ici ирис тика умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в зависимо! си от Mecia совершения нресзупленмя

О 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

■ Преступления совершены а административных центрах субъектов РФ

■Преступления совершены в селъсгой .местности

Между тем в соответствии с статистическими данными портала правовой статистики Генеральной прокураторы Российской Феде-рации1 распространенность анализируемого преступления в зависимости от региона России существенно отличается.

Например, в 2013 г. наибольшее количество фактов совершения преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, было зарегистрировано в Кемеровской (1536), Свердловской (1441), Московской (1401), Иркутской (1271) и Челябинской (1248) областях. Наименьшее – в Республике Ингушетия (9), Ненецком автономном округе (16), Чеченской Республике (16), Карачаево-Черкесской Республике (41) и Чукотском автономном округе (48).

В 2018 г. наибольшее количество фактов совершения преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, было зарегистрировано в Московской (1006), Кемеровской (901), Иркутской (869), Свердловской (840) областях и в г. Москве (836). Наименьшее – в Чеченской Республике (9), Республике Ингушетия (11), Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (33) и Карачаево-Черкесской Республике (34).

В 2019 г. наибольшее количество фактов совершения преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, было зарегистрировано в Московской (979), Кемеровской (827), Иркутской (796) областях, в г. Москве (822) и Красноярском крае (764). Наименьшее – в Чеченской Республике (5), Ненецком автономном округе (8), Республике Ингушетия (12), Чукотском автономном округе (29) и Карачаево-Черкесской Республике (30).

Данные судебной статистики свидетельствуют также о том, что ежегодно наибольшее количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью совершается в местности, где постоянно проживает осужденный. В данном случае речь идет о месте постоянного жительства виновного лица в широком смысле, то есть месте, где постоянно или преимущественно проживал осужденный. Данный термин включает в себя и адрес регистрации лица по месту жительства или регистрации по месту пребывания, и место его фактического проживания, а равно любую другую территорию в пределах населенного пункта, в котором проживал осужденный (диаграмма 6).

Несмотря на то, что на протяжении последних 7 лет количество фактов совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в местах лишения свободы не превышает 1% от общего количества со-

12 000

Характеристика умышленного причинения тяжкою вреда здоровью в зависимости от места совершения преступления

о

Количество преступлений, предусмотренных cm. HI УК РФ, которые были совершены я местности, где постоянного просмеивал осужденный

। Количество преступлений, предусмотренных cm. HI УК РФ которые были совершены в иных местах

вершенных преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, по которым судами Российской Федерации был вынесен обвинительный приговор (анализируемый показатель ежегодно колеблется в пределах от 0,16% до 0,31%), данный показатель является весьма нестабильным. Каждый год количество преступлений, предусмотренных ст.111 УК РФ, совершающихся в местах лишения свободы, изменяется. Если анализировать абсолютные показатели пенитенциарного рецидива, то можно наблюдать некоторую цикличность. Так, в 2014 г. был резкий спад количества фактов совершения рассматриваемых преступлений. В 2015 г. и 2016 г. наблюдался подъем такого рода преступных деяний. С 2017 г. по настоящее время можно наблюдать очевидный спад количества фактов совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в местах лишения свободы (диаграмма 7). Однако на общем фоне ежегодного снижения показателей зарегистрированной преступности и общего количества обвинительных приговоров динамика снижения уровня пенитенциарного рециди- ва в последние 3 года не столь ярко выражена: в 2017 г. количество фактов совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в местах лишения свободы составило 0,34% от общего количества обвинительных приговоров по ст. 111 УК РФ, в 2018 г. – 0,26%, в 2019 г. – 0,23%.

Следует также отметить, что согласно статистическим данным Министерства внутренних дел Российской Федерации в 20132019 гг. около 21-22% всех зарегистрированных правоохранительными органами фактов совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью совершаются в общественных местах, а также на дорогах и трассах вне населенных пунктов (диаграмма 8).

В заключение следует подвести основные итоги, полученные в результате изучения отдельных элементов криминологической характеристики умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Во-первых, при исследовании современного состояния и динамики умышленного

Cixiriwniciuee общего количества тареткприроваииыи преступлений. ирелус*м>трсииьп ст. 111 УК РФ н колттчитеа преступлений, прслусеютрс-штых ст, 111 УК РФ, еим-ршснныт и обпичтеенних местах

4*000 мни»

УЯИН1

МММИ1 1MHW 100011

Isom 10000 чи»

причинения вреда здоровью было установ-

лено, что, несмотря на то, что официальные статистические данные демонстрируют ежегодное снижение в России абсолютных показателей регистрации правоохранительными органами Российской Федерации преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, а также осуждения виновных лиц за умышленного причинения тяжкого вреда, удельный вес данных преступлений в общем числе всех осужденных продолжает оставаться стабильным на протяжении практически 10 лет. Обозначенные показатели преступности позволяют присоединиться к мнению большинства криминологов о высоком уровне латентности преступности в нашей стране, в том числе умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, так как официальные статистические данные в полной мере не отражают объективную картину состояния и динамики данного вида преступности, существующую на сегодняшний день в России.

Во-вторых, в результате проведения данного исследования была выявлена негативная тенденция, согласно которой за последние 10 лет существенно увеличилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах (чч. 2-4 ст. 111 УК РФ). Необходимо отметить, что указанные в чч. 2-4 ст. 111 УК РФ признаки значительно повышают степень общественной опасности рассматриваемого преступления, основной состав которого (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и так отнесен законодателем к категории тяжких преступлений. Из этого следует вы- вод, что за последние годы уровень «жестокости» умышленного причинения тяжкого вреда здоровью существенно возрос. Представляется, что данная тенденция носит безусловный негативный характер и свидетельствует о недостаточности и низкой эффективности правовых, профилактических и иных мер, принимаемых правоприменительными органами при борьбе с рассматриваемым видом преступлений.

В-третьих, при изуче нии географии преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ было установлено, что на протяжении последних 7 лет умышленное причинение тяжкого вреда здоровью практически в равной степени распространено как на территориях сельской местности, так и на территориях административных центров субъектов Российской Федерации. При этом распространенность данного преступления на территориях различных субъектов Российской Федерации различается и порой весьма кардинально. Так, к регионам России с ежегодно высоким показателем совершения преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, следует отнести Кемеровскую, Свердловскую, Московскую и Иркутскую области. К регионам России с ежегодно низким показателем совершения преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, относятся Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.

Кроме того, анализ данных судебной статистики позволил установить, что из года в год наибольшее количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью совершается в местности, где постоянно проживает осужденный. При этом, исходя из статистических данных МВД России, ежегодно 1/5 всех зарегистрированных правоохранительными органами фактов совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью совершаются в общественных местах. Был также отмечен тот факт, что количество преступле- ний, предусмотренных ст. 111 УК РФ, совершающихся в местах лишения свободы, каждый год изменяется, и данные изменения носят цикличный характер. Последние три года наблюдается явный спад количества фактов совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в местах лишения свободы. Между тем, как было выявлено, на фоне общей отрицательной динамики зарегистрированной преступности (включая общее снижение обвинительных приговоров судов России) темпы снижения уровня пенитенциарного рецидива следует признать низкими.

Представляется, что полученные результаты криминологической характеристики умышленного причинения тяжкого вреда здоровью могут быть весьма эффективно использованы не только в образовательной или научной деятельности для изучения отдельных проблем преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, но также и в правоприменительной деятельности при разработке и реализации мероприятий, направленных на противодействие и профилактику анализируемого вида преступлений.

Список литературы Криминологическая характеристика умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

- Афанасьев, П.Б. Криминологическая характеристика умышленного причинения тяжкого вреда здоровью / П.Б. Афанасьев // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2016. - N 14-2.

- Афанасьева, О.Р. Теоретические основы криминологического исследования и минимизации социальных последствий насильственной преступности: дис. … докт. юрид. наук / О.Р. Афанасьева. - М., 2015.

- Горяйнов, К.К. Латентная преступность в России: результаты исследования и меры борьбы / К.К. Горяйнов // Латентная преступность: познание, политика, стратегия. - М., 1993.

- Иншаков, С.М. Криминология: учебник / С.М. Иншаков. - М., 2000.

- Исаев, З.М. Проблемы искусственно-латентной преступности: автореф. дис. … канд. юрид. наук / З.М. Исаев. - Махачкала, 2002.

- Кондратюк, Л.В. Криминологическое измерение / Л.В. Кондратюк, В.С. Овчинский. - М., 2008.

- Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М., 2015.

- Лунеев, В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России / В.В. Лунеев // Государство и право. - 2004. - N 1.

- Новая криминальная ситуация: оценка и реагирование / под ред. А.И. Долговой. - М., 2009.

- Побегайло, Э.Ф. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с бытовыми насильственными преступлениями / Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревин, Н.А. Горбуз. - М., 1983.

- Преступность, статистика, закон. - М., 1997.

- Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / под ред. С.М. Иншакова. - М., 2011.

- Федченко, В.В. Криминологическая характеристика тяжкой насильственной преступности против личности и особенности ее профилактики: автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.В. Федченко. - Ростов-на-Дону, 2006.

- Шиханов, В.Н. Достоверность уголовной статистики в системе контроля преступности (по материалам Иркутской области): автореф. дис.. канд. юрид. наук / В.Н. Шиханов. - М., 2006.