Криминологический анализ преступлений против правосудия

Автор: Яшин Андрей Владимирович

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Право

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

В представленной статье рассматриваются основные криминологические показатели преступлений, посягающих на интересы правосудия, а также характеристики лиц, их совершивших. На базе проведенного исследования обосновывается повышенная общественная опасность таких деяний. Отмечается, что в последние годы в России наблюдается устойчивый рост уровня зарегистрированных преступлений против правосудия, что является негативной тенденцией и свидетельствует о пробелах в сфере предупреждения данных преступных посягательств. Приводятся официальные статистические сведения о преступлениях против правосудия, анализируется их состояние в федеральных округах Российской Федерации. Изучаются социально-демографические и правовые характеристики личности типового преступника, совершающего преступления против правосудия, на основании чего составляется его обобщенный криминологический портрет. Делается вывод, что полученные результаты смогут оказать помощь субъектам предупредительной деятельности в разработке эффективных мер противодействия преступлениям против правосудия.

Преступления против правосудия, личность преступника, предупреждение преступлений, коррупционная направленность, динамика преступности, структура преступности, темп прироста, правоохранительные органы, латентная преступность

Короткий адрес: https://sciup.org/149132585

IDR: 149132585 | УДК: 343.97 | DOI: 10.24158/pep.2020.4.11

Текст научной статьи Криминологический анализ преступлений против правосудия

В юридической литературе справедливо отмечается, что проблемы уголовно-правовой охраны лиц, участвующих в отправлении правосудия, в течение многих лет привлекают внимание законодателя, правоприменителей и ученых в сфере уголовного права и криминологии [1, с. 7].

По мнению И.И. Григоренко и В.В. Карпуниной, осуществление правосудия в Российской Федерации является важнейшим направлением противодействия преступности, поскольку посредством его реализации лица, совершившие преступные деяния, преследуются в уголовном порядке [2, с. 296]. Следует отметить, что уголовным законом осуществляется охрана лиц, участвующих не только в уголовном, но и в иных видах судопроизводства: конституционном, гражданском, арбитражном, административном. Вследствие этого вопросы, связанные с исследованием преступлений против правосудия, представляются актуальными и значимыми как в теоретическом, так и в прикладном аспектах.

Уголовная ответственность за преступления против правосудия регламентируется нормами, содержащимися в главе 31 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Анализ официальных статистических данных, представленных по нашему запросу Главным информационно-аналитическим центром Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – ГИАЦ МВД РФ), свидетельствует, что они занимают не столь существенное место в общей структуре преступности. За последние 15 лет их удельный вес в общем количестве зарегистрированных в России преступлений составлял не более 1 %, количество выявленных лиц, совершивших преступления против правосудия, варьировалось в пределах 1–2 %.

Но все же представляется, что рассматриваемые преступления обладают повышенной общественной опасностью, поскольку по сути являются посягательством на интересы правосудия, нарушая тем самым нормальное функционирование органов судебной власти, прокуратуры, предварительного расследования и т. п. Как верно указывает Е.А. Соловьев, в современных условиях развития российского общества преступления против правосудия приобрели еще одно криминальное свойство – коррупционную направленность [3, с. 112], которую зарубежные исследователи довольно удачно, на наш взгляд, называют продажным правосудием [4]. Вследствие сказанного предупреждение преступлений против правосудия является первостепенной задачей деятельности правоохранительных органов.

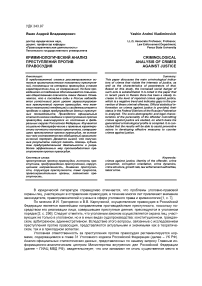

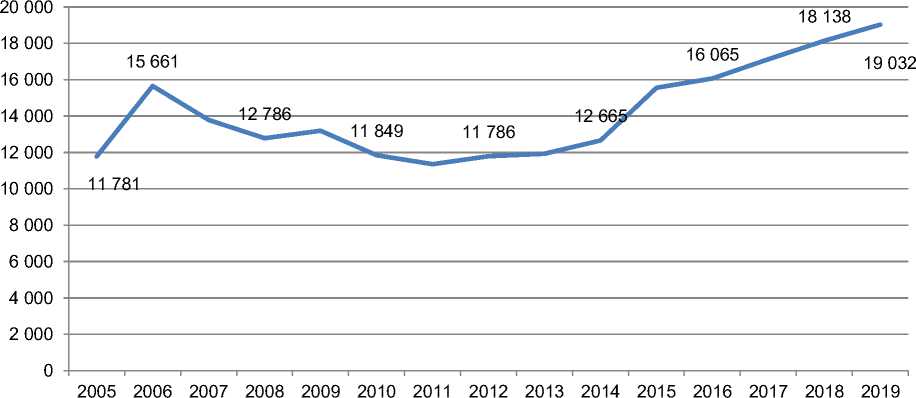

Следует полагать, что при разработке мер, направленных на профилактику рассматриваемых преступлений, немаловажное значение приобретает анализ их отдельных показателей, которые следует учитывать субъектам предупредительной деятельности. К основным показателям любых общественно опасных деяний, в том числе и преступлений против правосудия, относятся: их уровень, состояние, динамика, темп прироста. Думается, что в целях оптимальной наглядности и достоверности указанных показателей, следует рассмотреть их в диапазоне последних 15 лет (см. табл. 1, рис. 1 и 2).

Таблица 1– Состояние совокупности преступлений против правосудия в Российской Федерации за 2005–2019 гг.

|

Год |

Количество зарегистрированных преступлений |

Темп прироста преступлений, % |

Количество выявленных лиц |

Тем прироста лиц, % |

|

2005 |

11 781 |

– |

8 702 |

– |

|

2006 |

15 661 |

33,0 |

12 813 |

47,2 |

|

2007 |

13 791 |

–11,9 |

12 139 |

–5,3 |

|

2008 |

12 786 |

–7,3 |

10 954 |

–9,8 |

|

2009 |

13 192 |

3,2 |

11 160 |

1,9 |

|

2010 |

11 849 |

–10,2 |

10 193 |

–8,7 |

|

2011 |

11 356 |

–4,2 |

8 961 |

–12,1 |

|

2012 |

11 786 |

3,8 |

8 781 |

–2,0 |

|

2013 |

11 932 |

1,2 |

10 206 |

16,2 |

|

2014 |

12 665 |

6,1 |

10 782 |

5,6 |

|

2015 |

15 565 |

22,7 |

13 226 |

22,4 |

|

2016 |

16 065 |

3,2 |

14 358 |

8,6 |

|

2017 |

17 132 |

6,6 |

15 013 |

4,6 |

|

2018 |

18 138 |

5,9 |

16 003 |

6,6 |

|

2019 |

19 032 |

4,9 |

16 150 |

1,4 |

Рисунок 1 – Динамика числа зарегистрированных в Российской Федерации преступлений против правосудия за 2005–2019 гг.

Рисунок 2 – Динамика количества выявленных в Российской Федерации лиц, совершивших преступления против правосудия, за 2005–2019 гг.

Из таблицы 1 и рисунков 1, 2 следует, что до 2012 года в Российской Федерации наблюдалось снижение уровня зарегистрированных преступлений против правосудия и количества выявленных лиц, их совершивших. С 2012 по 2019 годы отмечается умеренный рост данных показателей. Учитывая, что в последние годы усматривается четкая тенденция к снижению числа всех зарегистрированных в России преступлений, увеличение количества преступлений против правосудия является негативным моментом.

Безусловно, некоторое влияние на такую динамику оказала уголовная политика в сфере криминализации (декриминализации) рассматриваемых общественно опасных деяний. К примеру, Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 66-ФЗ в УК РФ была включена статья 314.1, устанавливающая уголовную ответственность за деяния, связанные с уклонением от административного надзора [5]. В связи с этим регистрационному учету стали подлежать деяния, ранее не являвшиеся преступными, что не могло не обусловить рост уровня преступлений против правосудия с 2012 года. Кроме того, Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ статья 303 УК РФ была дополнена частью четвертой, предусматривающей уголовную ответственность за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности [6], что также способствовало увеличению числа зарегистрированных преступлений против правосудия и выявленных лиц, их совершивших. Тем не менее рост количества преступлений против правосудия свидетельствует о малоэффективной предупредительной деятельности правоохранительных органов в данной сфере.

Анализ регистрационных показателей позволил обнаружить, что по итогам 2019 года больше всего было зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ, – 11 200 деяний. Далее по распространенности: ст. 306 – 2 875 преступлений, ст. 315 – 1 037, ст. 303 – 873, ст. 307 – 831, ст. 314 – 639, ст. 312 – 522, ст. 297 – 256, ст. 316 – 209, ст. 309 – 142, ст. 313 – 136, ст. 294 – 107, ст. 296 – 77, ст. 308 – 72, ст. 298.1 – 20, ст. 299 – 8, ст. 300 – 8, ст. 305 – 5. В прошедшем году было зафиксировано всего по два преступления, предусмотренных ст. 295 и 301 УК РФ, по одному – ст. 304 и 310 УК РФ. Преступления, указанные в ст. 302 и 311 УК РФ, вовсе не регистрировались.

Однако представленные показатели не могут охарактеризовать полноценное состояние, уровень и динамику преступлений против правосудия, поскольку многие общественно опасные деяния рассматриваемого вида нередко укрываются от учета, то есть являются латентными. По этому поводу следует согласиться с суждением Е.А. Летягиной, полагающей, что высокий уровень латентности преступлений против правосудия связан с особенностями субъектов данных общественно опасных деяний, нередко обладающих значительными властными полномочиями в судопроизводстве любого вида, а также с недостатками в сфере государственного контроля [7, с. 16].

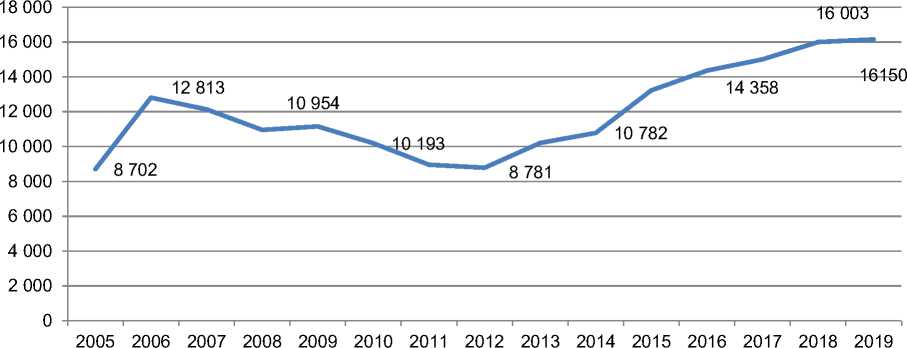

Небезынтересным представляется и распределение количества зарегистрированных преступлений по федеральным округам Российской Федерации. Так, в 2019 году в Центральном федеральном округе было зарегистрировано 3493 преступлений против правосудия, в Северо-Западном – 2 082, в Северо-Кавказском – 786, Южном – 2 176, Приволжском – 4 622, в Уральском – 1 932, в Сибирском – 2 393, в Дальневосточном – 1 442. Остальные преступления фиксировались органами внутренних дел на транспорте.

На рисунке 3 наглядно представлены сведения о распространенности исследуемых преступлений в федеральных округах России, на котором видно, что больше всего преступлений против правосудия регистрируется в Приволжском федеральном округе, менее всего – в СевероКавказском.

Рисунок 3 – Распределение преступлений против правосудия, зарегистрированных в 2019 г. в Федеральных округах РФ

Представляется, что криминологический анализ рассматриваемых преступлений будет не вполне достаточным без изучения характеристик личности преступника, посягающего на интересы правосудия, поскольку именно личность – источник любого поведения, в том числе и преступного. В криминологической литературе отмечается, что преступник является основным действующим звеном в механизме совершения преступления, так как именно он определяет причины и условия, а также ситуацию для нарушения закона [8, с. 11]. Это означает, что знание характеристик личности преступника необходимо субъектам предупредительной деятельности в целях приобретения рычагов воздействия на нее.

Согласно данным, представленным ГИАЦ МВД РФ, в последние годы преступления против правосудия совершали лица со следующими усредненными социально-криминологическими характеристиками:

-

– мужчины – около 80 %;

-

– граждане Российской Федерации – примерно 98 %;

-

– лица в возрасте от 16 до 17 лет – приблизительно 1 %, от 18 до 24 лет – 10 %, от 25 до 29 лет – 17 %, от 30 до 49 лет – 59 %, 50 лет и старше – 13 %;

-

– имеющие высшее профессиональное образование – около 10 %, среднее профессиональное образование – 28 %; среднее (полное) общее образование – 38 %, остальные имели начальное и основное общее образование либо были без образования;

-

– в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору или организованной группы – менее 2 %;

-

– в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсического) – примерно 14 %.

-

– ранее совершавшие преступления – около 70 %;

-

– ранее судимые – немногим более 83 %.

Безусловно, приведенные данные необходимо учитывать субъектам предупредительной деятельности в целях профилактики преступлений против правосудия и воздействия на лиц, склонных к их совершению.

На основании проведенного криминологического анализа следует заключить, что в последние годы наблюдается рост уровня зарегистрированных в России преступлений против правосудия и увеличение количества выявленных лиц, их совершивших. Эта тенденция является негативной и свидетельствует о низкой эффективности деятельности правоохранительных органов в сфере предупреждения указанных общественно опасных деяний. По итогам 2019 года больше всего было зарегистрировано преступлений, связанных с уклонением от административного надзора (ст. 314.1 УК РФ). Отдельные преступления против правосудия вовсе не были зафиксированы (например, предусмотренные ст.ст. 302, 311 УК РФ), вследствие чего надлежит выяснять причины этого и разрабатывать меры по устранению их латентности. Более всего преступлений против правосудия регистрируется в Приволжском федеральном округе, менее всего – в Северо-Кавказском. Преступления против правосудия совершаются, в основном, лицами среднего возраста (от 30 до 49 лет), с низким образовательным уровнем, ранее судимыми, гражданами Российской Федерации, мужчинами. Не столь значительное место в структуре лиц, совершивших преступления против правосудия, составляют те, кто преступил закон в состоянии опьянения и в составе групп.

Надлежит отметить, что разработке мер, направленных на предупреждение любых преступлений, в том числе и против правосудия, всегда предшествует их криминологический анализ. Он необходим для того, чтобы выяснить, в чем же заключаются криминологические особенности преступных посягательств, каковы характеристики совершающих их лиц, на что следует обратить особое внимание в рамках предупредительной деятельности. Вследствие этого надеемся, что приведенные в данной статье сведения смогут оказать помощь исследователям и практическим сотрудникам правоохранительных органов, занимающимся решением проблем, связанных с предупреждением преступлений против правосудия.

Ссылки:

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы Криминологический анализ преступлений против правосудия

- Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н., Идрисов К.Р. Классификация преступлений против правосудия как объект научного исследования // Российский судья. 2007. № 1. С. 7-10

- Григоренко И.И., Карпунина В.В. Проблемы выявления и квалификации преступлений против правосудия // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Воронеж, 23-24 мая 2018 г.). Воронеж, 2018. С. 296-298

- Соловьев Е.А. Проблемы квалификации преступлений против правосудия // Уголовно-правовые и криминологические направления противодействия преступности: сборник материалов межрегиональной науч.-практ. конф. (г. Симферополь, 29 марта 2019 г.). Симферополь, 2019. С. 111-118

- Lilly R. Selling Justice: Electronic Monitoring and the Security Industry // Justice Quarterly. 1992. № 9. P. 493-504. DOI: 10.1080/07418829200091491

- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы": Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 66-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2039

- О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 49. Ст. 6752

- Летягина Е.А. Некоторые вопросы криминологического исследования преступлений против правосудия // Юриспруденция и право: Исследования. Инновации. Практика. 2019. № 1. С. 14-17. DOI: 10.18411/jpiip-03-2019-03

- Ананич С.В. Личность преступника как криминологическое основание формирования и применения институтов и норм уголовного права // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2019. № 2. С. 11-16