Криосистемный анализ газоносных структур Ямала

Автор: Баду Ю.Б.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 2 (63) т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Криосистемный анализ параметрических исследований определяет криогенный слой как геологически развивающуюся систему: «криогенный слой в газоносной структуре». Показано, что особенности криолитогенного процесса в земной коре включают накопление и замораживание осадков, сопровождающихся насыщением отложений газом. Нарушение естественного осадконакопления и условий вечной мерзлоты in-situ за счет строительства газовых месторождений и разработки газовых месторождений влияет на методы строительства и газодобывающие технологии.

Короткий адрес: https://sciup.org/140222040

IDR: 140222040 | УДК: 551.345

Текст научной статьи Криосистемный анализ газоносных структур Ямала

Главная цель метода - получение обобщенной информации о криогенной толще (КТ), особенностях ее строения и геологического развития в криолитосфере. В основу криосистемного анализа криолитосферы заложены авторские разработки, получившие развитие в работах о газоносных структурах (ГС) [2-5, 7-11]. При этом использованы главные положения бассейнового анализа, разработанного академиком А.Н. Дмитриевским [12] и введенного в последние годы геологами многих стран в арсенал методов исследований. Системный подход позволяет более эффективно представить обобщенную информацию об изучаемом объекте криолитосферы - криогенной толще над газоносной залежью в области сплошного распространения мерзлых пород.

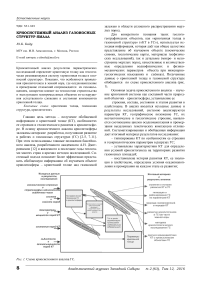

Для конкретного познания таких геологогеографических объектов, как «криогенная толща в газоносной структуре» («КТ в ГС»), используется исходная информация, которая даёт как общее целостное представление об изучаемом объекте (космические снимки, геологические карты, материалы геофизических исследований), так и детальное (микро- и мезостроение мерзлых пород, качественные и количественные определения воднофизических и физикомеханических параметров объекта при инженерногеологических изысканиях и съёмках). Полученные данные о криогенной толще в газоносной структуре обобщаются по схеме криосистемного анализа (рис. 1).

Основная задача криосистемного анализа - изучение криогенной системы как составной части природной оболочки - криолитосферы, установление ее строения, состава, состояния и этапов развития в плейстоцене. В анализ вводятся исходные данные и результаты исследований, системно анализируются параметры КТ, географическое положение ГС, их неотектоническое и геологическое строение, выявляется соотношение циклов осадконакопления и промерзания выделенных генетических комплексов отложений. Систематизированная и обобщенная информация дает итоговый материал результатов исследования:

-

- типизированы КТ по особенностям ее строения и геокриологическим параметрам в разрезах ГС;

-

- установлены характеристики КТ для определения условий криолитогенеза на территориях развития газоносных площадей;

-

- восстановлена история развития КТ, ее эволюция в плейстоцене, определены условия осадконакопления и промерзания на каждом этапе ее развития;

Итоговый материал и результаты анализа:

строение и история развития КТ в ГС

типизация и

^. районирование ГС по параметрам КТ

природа газопроявлений

► в породах КТ

1азвитие криолитогенеза в ГС как части земной коры

методика криолитологического исследования ГС

прогноз взаимодействия КТ с промысловыми объектами ГС

Исходные данные и результаты исследований:

свойств пород

геологического строения

состояния пород КТ

Географическое положение ГС в криолитосфере

Тип и циклы седиментации -промерзания (субаэральный, субаквальный)

Параметры криогенной толщи

шлшическос строение кристаллический

фундамент-осадочмый чехол-плейстоценовая часть

psipeia

льдистости и —^

газонасыщенности пород КТ

стратиграфии кайнозойского осадочного чехла

температу ры ^ и

мощности пород КТ

Рис. 1. Схема криосистемного анализа ГС.

– выявлены особенности природы газопроявлений в толще пород КТ.

При выделении стратиграфо-генетических комплексов отложений в составе криосистемы "КТ в ГС" установлены условия их образования и представлена история геологического развития массива пород, а затем выделены объекты, составляющие газоносную структуру - "криогенная толща" и "газовая залежь".

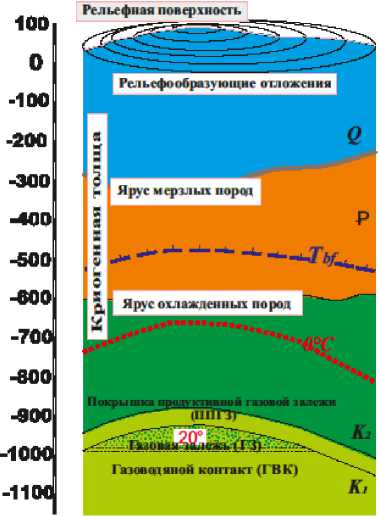

Рис. 2. Схема строения системы «Криогенная толща в газоносной структуре» (Q – отложения четвертичного возраста, P – отложения палеогенового возраста, K – отложения мелового возраста, T b f – температура начала замерзания на подошве яруса мерзлых пород, 0°С – температура на подошве КТ).

КТ занимает четкое положение в разрезе ГС (рис. 2). Неоднородность вещественного состава толщи сложилась в разных палеогеографических обстановках осадконакопления в плейстоцене, и суровыми климатическими условиями обусловлено её отрицательнотемпературное состояние, двухъярусное строение, мощность, льдо- и газонасыщенность пород.

КТ исследована по основным параметрам и на генетической основе с точки зрения особенностей ее состава, строения, условий формирования, и выявлено наличие аналогичных участков КТ в сходных по строению ГС полуострова Ямал. По выявленным особенностями состава, строения и состояния толщи плейстоценовых отложений в разрезах КТ ряда ГС [4-6, 810] установлена и детализирована история геологического развития Ямала.

Изучение основных характеристик КТ (температура, мощность, льдистость, газонасыщенность) основано на авторских и привлеченных материалах региональных исследований – от инженерно-геологической съемки территории (в масштабе 1:500 000) до изыска- ний в разрезе конкретных ГС. В классификации отражены особенности развития системы «КТ в ГС» в пределах Ямала и прилегающей акватории Карского моря.

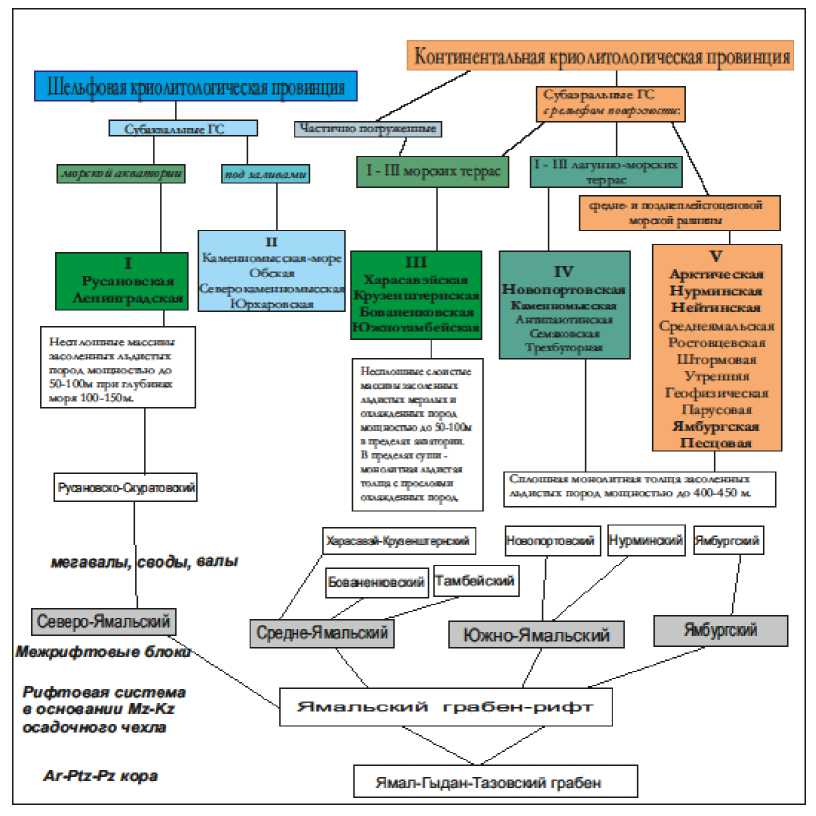

Классификация газоносных структур.

В схемах геокриологической классификации газоносных структур Ямала [2, 3] использовались принципы криолитологического районирования ЗападноСибирской плиты [1, 13], в котором выбран комплекс признаков, определяющий сложность геокриологических условий для изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации добывающих скважин, возводимых в ходе освоения и развития месторождений нефтегазового комплекса.

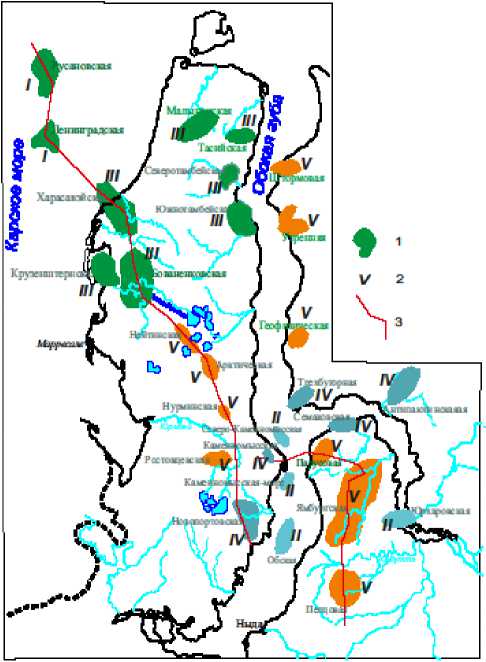

Рис. 3. Географическое положение ГС (1 – площадь ГС, 2 – номер группы ГС, 3 – линии геокриологического разреза).

При выделении групп ГС учитывались: геотектоническое положение ГС, геоморфологическое устройство поверхности, возраст и генезис плейстоценовых отложений – рельефообразующих и их подстилающих, вещественный состав мерзлых пород и фациальная обстановка осадконакопления, а также распределение по разрезу их температуры, мощности, льдистости и газонасыщенности. В качестве одного из показателей при классификации ГС использовалась глубина положения газовой залежи от дневной поверхности, чем качественно оценивалось тепловое влияние залежи на подошву криогенной толщи.

В классификации показано, что все газоносные структуры Ямала расположены в существенно различ- ных геокриологических условиях суши и шельфа Карского моря (рис. 3 и 4).

-

1. Группы ГС обособлены по особенностям их положения в современном рельефе шельфа:

-

- погруженные под морской акваторией глубиной до 50-150 м (ГС группы I),

-

- погруженные под заливами-губами глубиной не более 20-25 м (ГС группы II).

-

2. Группы ГС обособлены по особенностям их положения в современном рельефе суши:

-

- с рельефом поверхности позднеплейстоценовых морских террас (ГС группы III), сюда же включены ГС, частично погруженные под мелководьями шельфа до глубин менее 50 м, с абрадированной верхней частью разреза позднеплейстоценовых отложений,

-

- с рельефом поверхности позднеплейстоценовых лагунно-морских террас (ГС группы IV), сюда же включены ГС, частично погруженные под заливами-губами, с абрадированной верхней частью разреза позднеплейстоценовых отложений;

-

- с рельефом поверхности средне- и позднеплейстоценовой морской равнины (ГС группы V), сюда же

включены ГС, частично погруженные под Обской губой.

Такая обособленность связана с особенностями неотектонического строения и приуроченностью ГС групп V и I к крупным межрифтовым блокам осадочного чехла на шельфе и на суше, ГС группы II - к участкам грабенов в осадочном чехле, ГС групп III и IV - к участкам грабенообразных понижений (рис. 4).

В выделенных группах ГС четко определены стратиграфо-генетические характеристики отложений плейстоценовой части разреза, по которым установлены особенности образования криогенной толщи пород.

Тектоническим устройством Западно-Сибирской плиты предопределено пространственное размещение ГС в пределах областей поднятий или опусканий, характер и особенности тепломассопереноса в течение геологических периодов до плиоцен-плейстоцена.

Структура криосистемы "КТ в ГС", фиксируя этапы эволюции КТ как целостной развивающейся географической системы, показывает, что стратиграфические разрезы (стратоны) ГС Ямала служат геохронологическими реперами в плейстоценовой истории развития полуострова [6].

Рис. 4. Классификация ГС.

Установление закономерностей размещения ГС и их эволюции в плейстоцене способствует восстановлению истории криолитологического развития ГС.

Результаты изучения КТ в составе ГС.

Криосистемный анализ рассматривает ГС как исторически развивающуюся природную систему. Выделением в системе разнотемпературных элементов (ярусы КТ, покрышка продуктивной газовой залежи, газоносная залежь) детализируется процесс исследования КТ в ГС при определении главных характеристик ее строения.

При выделении ГС в качестве объектов для выявления механизмов и условий развития КТ не только выявлен ряд особенностей проявления криолитогенеза в частях разрезов КТ, подверженных миграции подвижных углеводородов, связанной с различными гео-структурными элементами фундамента и осадочного чехла, но еще и обобщены и систематизированы рекомендации по исследованию взаимодействия газопромысловых объектов с мерзлыми породами.

Классификация разработана с целью показать неоднородность КТ, разнообразие условий и обстановок ее формирования в разнородных и разновозрастных неотектонических структурах, с продолжительностью накопления плейстоценовых отложений и их промерзания, в фациальных условиях седиментации и промерзания, сопровождаемых газонасыщением.

Установлено, что все ГС Ямала и прилегающей территории и акватории Карского моря расположены в существенно неодинаковых геокриологических условиях. Каждая из них характеризуется комплексом параметров: геологическое строение, мощность КТ, температура, состав, засоленность и льдистость пород, их теплофизические свойства, которыми определяются основы технологии строительства и эксплуатации газовых скважин и прочих промысловых объектов. Очевидно, что именно нарушения или отступления от этой технологии приведут и уже приводили к осложнениям и авариям на газопромыслах [3, 11].

Таким образом, ГС III, IV и V групп, расположенные в пределах сплошной и монолитной КТ преимущественно глинистого состава, низких температур и значительной мощности, выделяются тем, что аварийные ситуации здесь возникают из-за малейшего нарушения естественного равновесия между любыми компонентами КТ, поэтому зависимость технологии строительства и эксплуатации от мерзлотных условий здесь будет максимальной.

В ГС группы V аварийные ситуации возникают обычно в верхней 10-30-метровой части разреза мерзлых пород с повышенной льдистостью. Тем не менее, отмечаются серьезные осложнения при кавернообра-зовании в процессе бурения и при восстановлении температурного режима мерзлой толщи в процессе эксплуатации. Игнорирование особенностей геокриологической обстановки приводит здесь не только к активным просадкам поверхности, но и к столь же активному процессу протаивания мерзлых пород и развитию мощных напряжений, деформирующих стволы эксплуатационных скважин.

Месторождения I группы, расположенные на арктическом шельфе, еще недостаточно разведаны, и данные по геокриологии немногочисленны. Здесь следует предусматривать ряд дополнительных мер по предотвращению возможных осложнений. В процессе бурения сквозь толщу морского льда и воды следует учитывать также влияние достаточно мощной (30-50м) толщи сцементированных льдом донных пород, насыщенных скоплениями газогидратов и криопэгов. Тем более, что на мелководьях эти породы сверху перекрыты 5-20-метровой пачкой современных мерзлых пород пониженной прочности.

Участки развития субаквальных реликтовых ММП мало изучены, установлено лишь их существование в отдельных районах мелководья арктического шельфа. Поэтому успешное освоение месторождений здесь зависит не только от высокого технологического уровня разведки и эксплуатации. Оно станет реально возможным лишь после изучения конфигурации и теплового поля мерзлой субаквальной толщи, определения ее физических характеристик, изучения особенностей развития криогенных процессов и явлений, и последующего составления по этим данным геокриологической и криолитологической характеристики каждого месторождения, необходимой для разработки долгосрочного прогноза взаимодействия эксплуатационных объектов с мерзлыми породами.

Еще в 80-х годах прошлого века предполагалось, что до начала разработки и эксплуатации газового месторождения необходимо выполнить довольно обширную программу геокриологических и криолитологических исследований для создания методов долгосрочного прогнозирования и непосредственно прогноза взаимодействия газовой скважины с ММП [3, 11].

Таким образом, криосистемный анализ, основанный на параметрических исследованиях КТ, позволяет познать ее как исторически развивающуюся систему, разработать и обобщить конкретные решения по прогнозу взаимодействия с газопромысловыми объектами, а наряду с этим обосновать новые принципы и способы формирования КТ, выявить новые особенности проявления криолитогенеза в земной коре, связанные с газонасыщением отложений.

При использовании криосистемного подхода совершенствуются традиционные геокриологические исследования, которые повышают эффективность освоения ресурсов новых нефтегазоносных регионов, но при том условии, что материалы этих исследований, финансируемых бизнесом, будут доступны научному сообществу специалистов (хотя бы на основе доступности в установленном порядке).

Список литературы Криосистемный анализ газоносных структур Ямала

- Баду Ю.Б. Криолитогенез в условиях севера Западно-Сибирской плиты: Автореф. дисс.. канд. геогр. наук. -М.: МГУ, 1978. -24 с.

- Баду Ю.Б. Криолитогенез в условиях газовых месторождений//В сб. «Проблемы инженерно-геологического обеспечения строительства объектов нефтегазового комплекса в криолитозоне». Материалы научно-производственной конференции. -М.: ФГУП ПНИИИС, 2006. -С. 47-48.

- Баду Ю.Б. Криолитологическое районирование и типизация криолитологических условий газоконденсатных месторождений на севере Западной Сибири//В сб. «Проблемы инженерно-геологического обеспечения строительства объектов нефтегазового комплекса в криолитозоне». Материалы научнопроизводственной конференции. -М.: ФГУП ПНИИИС, 2006. -С. 119-122.

- Баду Ю.Б. Мощность мерзлой толщи//Криосфера нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал: 3 томах. Т.1. Харасавэйское газоконденсатное месторождение. -Тюмень: ООО”ТюменНИИгипрогаз"; СПб.:Недра, С.-П.отд., 2006. -С. 105-112.

- Баду Ю.Б. Криогенные толщи газоносных структур севера Западной Сибири//Материалы Четвертой конференции геокриологов России. МГУ им. М.В. Ломоносова. Т. 2. Часть 5. -М.: Университетская книга, 2011. -С. 9-15.

- Баду Ю.Б. К стратиграфии криогенной толщи севера Западной Сибири.//Сборник научных трудов ООО «ТюменНИИгипрогаз». -Тюмень: Изд-во «Флат», 2011. -С. 24-26.

- Баду Ю.Б. Криогенная толща газоносных структур севера Западной Сибири -взгляд из будущего//Десятая Международная конференция по мерзлотоведению (TICOP): Ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой в меняющемся мире. Том 3: Статьи на русском языке/Под редакцией В.П. Мельникова. -Тюмень, Россия: Печатник, 2012. -С. 25-30.

- Баду Ю.Б. Карты мощности криогенной толщи газоносных структур//Тезисы конф. «Геокриологическое картографирование: проблемы и перспективы». -Москва, 5-6 июня 2013 г. Электрон.текст данных. -М.:РУДН, 2013.

- Баду Ю.Б. Влияние газоносных структур на мощность криогенной толщи Ямала//Криосфера Земли. -2014. -Том XVIII, № 3. -С. 11-22.

- Баду Ю.Б. Льдистость пород криогенной толщи газоносных структур северного Ямала//Криосфера Земли. -2015. -Том XIX, № 3. -С. 10-19.

- Баду Ю.Б., Дубиков Г.И., Макогон Ю.Ф. Прогноз взаимодействия эксплуатационных скважин с многолетнемерзлыми породами//В сб. "Иссл.состава, строения и св-в мерзлых, промерз. и оттаив. пород с целью наиболее рац. проект-я и стр-ва". -М., МГУ, 1981.

- Дмитриевский А.Н. Бассейновый анализ (системный подход)//Геология нефти и газа. -1998. -№ 10.

- Трофимов В.Т., Баду Ю.Б., Дубиков Г.И. Криогенное строение и льдистость многолетнемерзлых пород Западно-Сибирской плиты. -М., Изд-во Моск. Ун-та, 1980. -246 с.