Культура безопасности полетов: психолого-педагогическая актуализация определяющих структурных компонентов

Автор: Сверчков А.Э.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Воспитание и социализация личности

Статья в выпуске: 2 (42), 2024 года.

Бесплатный доступ

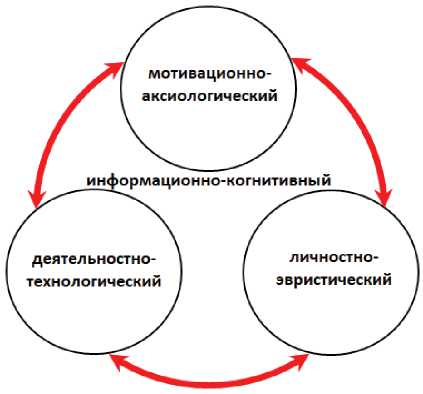

На основе теории безопасности полетов и учения о человеческом факторе в рамках культурологического и личностно ориентированного подходов предложена гипотеза экзистенциального соответствия содержания личностной культуры безопасности полетов авиационных специалистов как специфической отрасли профессиональной авиационной культуры антропогенному/человеческому фактору - определяющему фактору аварийности в авиационной системе. В качестве исходного выдвигается предположение, что любое проявление человеческого фактора в авиационной системе рекуррентно взаимосвязано с культурой безопасности полетов авиационного персонала. Следствием гипотезы представляется существование совокупности гармоничных компонентов культуры безопасности полетов, обеспечивающих приемлемый уровень аварийности в авиационной системе. Функционально-структурный изоморфизм (общая функционально-структурная тождественность) феномена культуры позволяет экстраполировать соответствующие компоненты культуры безопасности жизнедеятельности в область культуры безопасности полетов. После уточнения весовых значений указанных компонентов/критериев оценки в оптимальной модели планируется реализовать ее в педагогической системе формирования личностной культуры безопасности полетов у курсантов авиационных вузов. Системный анализ культурологических, педагогических и психологических исследований, теоретических исследований культуры безопасности жизнедеятельности, аналитических, статистических и нормативных данных и материалов по техногенной аварийности, а также личного опыта летной службы, инструкторской деятельности и преподавания позволил актуализировать оптимально-практический состав взаимообусловленных компонентов культуры безопасности полетов: мотивационно-аксиологический, деятельностно-технологический, личностно-эвристический и информационно-когнитивный. Реальный показатель низкого уровня культуры безопасности полетов - нарушения, упущения и ошибки авиационного персонала занимают критический объем в группе среднестатистических причин авиакатастроф. В этой связи актуальность совершенствования педагогической системы формирования культуры безопасности полетов у курсантов авиационных вузов приобретает ключевое значение в решении проблемы негативного влияния человеческого фактора.

Культура безопасности полетов, человеческий фактор, авиационная система, авиационный персонал, экзистенциальное соответствие

Короткий адрес: https://sciup.org/142241914

IDR: 142241914 | УДК: 378.1/656.7

Текст научной статьи Культура безопасности полетов: психолого-педагогическая актуализация определяющих структурных компонентов

Характерная для последних десятилетий прорывная динамика информационно-цифрового и научно-технологического прогресса в совокупности с качественной регрессией общественных процессов предопределяют отставание в познании и освоении социумом постоянно усложняющейся повседневной реальности [1]. Духовно-когнитивная деградация общественного сознания, обострение экономических и социально-культурных проблем, нестабильность международной военно-политической обстановки — общие следствия этого дисбаланса. Рост числа техногенных катастроф, в том числе и в авиационной сфере, главной причиной которых является человеческий фактор (далее — ЧФ), — частное проявление указанных процессов.

В контексте проблем безопасности современных эргатических макросистем, к которым относится и авиационная система (далее — АС), ЧФ выступает главным ресурсом и представляет собой интегральную характеристику связи человека (в совокупности его психофизиологических, когнитивных, морально-этических личностных качеств) и технических устройств в конкретных условиях их взаимодействия [2; 3]. Однако более распространенной является негативная оценка ЧФ, определяющая его как любое (реальное или потенциальное) воздействие на АС, приводящее к возникновению особой ситуации в полете и обусловленное преднамеренным или неумышленным действием (бездействием) человека [4].

Понятие «авиационная система» подразумевает совокупность воздушных судов, экипажей, средств, систем и служб управления, связи, навигации, подготовки, организации и обеспечения полетов, технического обслуживания, ремонта и т. п., объединенных организационно и функционально для решения задач в соответствии с предназначением авиационных структур1.

Глубина и субъективность расследования происшествий во многом определяют раскрытие влияния ЧФ — официальной причины 60– 90 % современных техногенных аварий и катастроф [2–10]2, в связи с чем актуальность задачи преобразования и совершенствования профессиональной подготовки, обучения и воспитания курсантов авиационных вузов приобретает первостепенное значение для нейтрализации этого опасного фактора.

Материалы и методы исследования

В качестве общей методологической основы исследования применялась диалектико-материалистическая (системная) философия, общенаучные методы, культурологическая и педагогическая методология, комплексно используемые теоретические и эмпирические методы.

Структурно-функциональный анализ культуры выделил ее защитные элементы, синтез которых определяет культуру безопасности жизнедеятельности (далее — БЖД), актуализирует профессиональную и раскрывает более узконаправленную — культуру безопасности полетов (далее — БП). Абстрагирование и идеализация ее критериев позволяют локализовать направление совершенствования системы профессиональной подготовки — образовательной подсистемы АС.

Для четкого представления о сущности, структуре и содержании культуры БП представляется также необходимым прибегнуть к идеализации и моделированию исследуемого феномена, последовательно экстраполируя (приближая) его содержание от общей культуры через культуру БЖД к культуре БП.

В перспективе разработки педагогической системы формирования личностной культуры БП у курсантов в образовательной среде авиационных вузов планируется применение акмео-логического подхода и методологии [11].

В качестве основных использовались материалы исследований БЖД, аварийности, связанной с ЧФ в гражданской и военной авиации, аналитические и статистические исследования, нормативная документация, фундаментальные и прикладные исследования в области культурологии, педагогики и психологии, а также личный многолетний опыт летной службы в структурах БП авиационных частей, педагогический опыт инструкторской работы и преподавания в вузе.

Результаты исследования и их обсуждение

Людские и материальные потери совокупного потенциала государства в авиакатастрофах и авариях, связанных с ЧФ, являются безусловным стимулом научных изысканий, всестороннего изучения и публицистической популярности репродуктивной педагогической функции культуры. Ведь именно культура стала единственным защитником человека от опасностей природного и техногенного характера.

Суть культуры — это обобщенная деятельность человека, направленная на всестороннее удовлетворение своих и/или общественных потребностей, включая обеспечение личной и/или общественной безопасности.

Человечество в целом и каждый индивидуум по отдельности используют культуру в качестве универсального средства безопасности, оберегающего от неблагоприятных факторов, которые в современном мире все больше смещаются из природной локализации в техногенную.

Таким образом, современный тренд, вектор защитной функции культуры противопоставлен антропогенному — ЧФ, т. е. культура защищает человека от негативного воздействия самого себя или культура противостоит сама себе. Чем больше человек приобретает возможностей для саморазрушительного воздействия, тем активнее должен развиваться этот защитный вектор, замедляя тенденцию роста внутренних противоречий.

Исходя из логики приведенных рассуждений, защитная функция культуры, выраженная в культуре БЖД, представляет собой отражение ЧФ и, по существу, экзистенциально ему соответствует. Указанное соответствие затрагивает вопросы личностного смысла, ценностей и аутентичности, подчеркивая важность соответствия действий, верований и жизненных решений собственной человеческой сущности, основаниям бытия или «экзистенции» [12].

Если опираться на принцип симметрии, то «экзистенциальное соответствие» — в рамках исследования — означает гармоничное соответствие ЧФ как сущности человеческого бытия в контексте авиационной деятельности культуре БП. Успешное функционирование АС в плане предотвращения авиационных происшествий зависит только от того, насколько адекватно и гармонично сформирована личностная культура БП, насколько адекватно и гармонично она соответствует требованиям, предъявляемым обществом к ЧФ в АС.

Приведу репрезентативный пример экзистен-циональной связи культуры БП с ЧФ, который содержится в ретроспективном анализе решения проблемы преодоления «звукового барьера».

В конце 1940-х гг. авиация столкнулась с серией авиакатастроф, связанных с потерей управляемости и разрушением конструкции реактивных самолетов при приближении к скорости звука. «Звуковой барьер» в горизонтальном полете был преодолен 1 февраля 1950 г. шеф-пилотом ОКБ Микояна Героем Советского Союза И. Т. Иващенко при испытаниях прототипа МиГ-17, однако уже 17 марта его самолет при разгоне на пикировании был буквально разрушен малоизученным «волновым эффектом», опытный летчик погиб. Этот самый современный на тот момент истребитель, в 1951 г. доработанный на основе новой теории сверхзвуковой аэродинамики, пошел в серийное производство. При этом самолет оказался очень удачным — состоял на вооружении почти 20 лет и с успехом воевал против новейших самолетов США в небе Кореи и Вьетнама.

Ценный материал, полученный при расследовании этой катастрофы, указал правильное направление научного поиска и позволил в кратчайшие сроки завершить теоретические исследования в области сверхзвуковой аэродинамики и сопротивления материалов. Благодаря экзистенциональной связи с ЧФ общая культура в целом и культура БП в частности приобрели необходимые для того времени недостающие элементы, обеспечив надежную профилактическую защиту от различных негативных факторов, в том числе и человеческого.

Понятия «культура» и «безопасность» впервые были официально объединены в 1986 г. Международной консультативной группой по ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в «Итоговом докладе о совещании по рассмотрению причин и последствий аварии в Чернобыле»1. В дальнейшем структурами МАГАТЭ культура безопасности была представлена как фундаментальный принцип управления, была раскрыта концепция и дано первое «отраслевое» определение «культуры безопасности» — «квалифика- ционная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности атомной станции является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность» [13]2.

В отечественной науке в качестве аналога «культуре безопасности» чаще используется термин «культура безопасности жизнедеятельности».

Следует отметить, что объединяющим фактором в вышеуказанных словосочетаниях являются культура (как некий уровень воспитанности и образованности человека) и психологический аспект (подразумевающий наличие у персонала осознанного ответственного отношения к безопасности взаимодействия с профессиональной техносферой).

Примечательно, что теоретических исследований, посвященных феномену культуры безопасности, относительно немного, в отличие от обилия соответствующих прикладных [14–16]. Применительно к педагогическим наукам это подтверждается работой В. В. Гафне-ра [16]. Культура БЖД в отечественной науке исследована довольно подробно: С. В. Белов, М. А. Котик, В. Н. Мошкин, В. В. Гафнер, Л. М. Власова, А. К. Гастев, Н. Л. Головин, В. В. Сапронов, В. В. Чебан, А. М. Прихожан, В. Н. Кузнецов, А. А. Михайлов, В. А. Дорошенко, И. В. Пантюк, А. Н. Антоненко, А. А. Деревинская, Э. Н. Абильтарова, А. А. Дронов, Н. Л. Сошина, И. Н. Немкова, Т. А. Иванова, И. А. Голубева, В. А. Цейко, А. А. Есипова, Э. М. Ребко, А. А. Нурутдинов, Е. Н. Елизарье-ва, В. Н. Мошкин, Д. Н. Гугин, Л. Л. Тимофеева, Г. И. Власова, Н. Г. Романов и др.

В соответствии с ГОСТ Р 22.3.07-2014, культура безопасности жизнедеятельности — это составная часть общей культуры, характеризующая уровень подготовки в области безопасности жизнедеятельности и осознанную потребность в соблюдении норм и правил безопасного поведения3.

Т. А. Иванова определяет культуру безопасности жизнедеятельности как «уровень развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности» [17].

По мнению А. А. Дронова, культура безопасности жизнедеятельности — это структур-но-уровневое образование, способствующее конструктивному взаимоотношению будущих специалистов с окружающей средой, на основе постоянного самосовершенствования и умения вступать в интеллектуальное, информационное, общественно-политическое, энергетическое и другие взаимодействия с природной, техногенной и антропогенной сферами в процессе жизнедеятельности [18].

И. Н. Немкова формулирует это же понятие более четко — как интегративное, динамическое структурно-уровневое образование, представленное совокупностью структурных (когнитивного, мотивационного, технологического, креативного) и функциональных (коммуникативного, нормативного, координирующего) компонентов, определяющих способ безопасной и творческой самореализации личности [19].

Феномен культуры позволил исследователям приблизить идентичные функциональные компоненты общей культуры к области культуры БЖД. Опираясь на три основания культуры: ценностные ориентиры, человеческую деятельность, творческую самореализацию личности (И. Ф. Исаев, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов [20]), а также выделенные основные функциональные компоненты культуры: ценности, нормы, символы и язык (Ю. Г. Волков, В. И. Добреньков, В. Н. Нечипуренко, А. В. Попов [21]), мы обобщили и сгруппировали акцентированные современными исследователями компоненты культуры БЖД в четыре группы.

-

1. Мотивационно-аксиологическая:

– аксиологический (Д. Н. Гугин, 2007; А. А. Дронов, 2009; А. А. Есипова, Э. М. Ребко, 2014; А. А. Деревинская, И. В. Пантюк, 2022);

– мотивационно-аксиологический (Н. Л. Со-шина, 2019);

– мотивационно-ценностный (А. А. Нурут-динов, Е. Н. Елизарьева, Т. Р. Кабиров, А. В. Ахмадеев, А. С. Инсафуддинов, 2021; А. Н. Антоненко, И. В. Пантюк, 2022);

– мотивационно-потребностный (И. Н. Немкова, 2005; Т. А. Иванова, 2008; И. А. Голубева, 2011; В. А. Цейко, 2013; Г. И. Власова, Н. Г. Романов, 2020).

-

2. Деятельностно-технологическая:

-

– технологический (И. Н. Немкова, 2005);

– деятельностный (В. Н. Мошкин, 2004; А. А. Дронов, 2009; И. А. Голубева, 2011; В. А. Цейко, 2013; А. А. Есипова, Э. М. Ребко, 2014; Н. Л. Сошина, Л. Л. Тимофеева, 2019; Г. И. Власова, Н. Г. Романов, 2020; А. А. Деревинская, И. В. Пантюк, А. Н. Антоненко, 2022);

– процессуальный (Т. А. Иванова, 2008);

– поведенческий (А. А. Нурутдинов, Е. Н. Ели-зарьева, Т. Р. Кабиров, А. В. Ахмадеев, А. С. Инса-фуддинов, 2021);

– нормативный (И. Н. Немкова, 2005; Д. Н. Гугин, 2007);

– валеологический и коммуникативный (Д. Н. Гугин, 2007; А. А. Дронов, 2009).

-

3. Личностно-эвристическая:

-

– личностно-деятельностный (Т. А. Иванова, 2008);

-

– эмоционально-волевой (В. А. Цейко, 2013; Г. И. Власова, Н. Г. Романов, 2020; А. А. Деревинская, И. В. Пантюк, 2022);

-

– эмоционально-чувственный (Л. Л. Тимофеева, 2019);

-

– эмоционально-коммуникативный (Н. Л. Со-шина, 2019);

-

– креативный (А. Н. Антоненко, И. В. Пантюк, 2022).

-

4. Информационно-когнитивная:

-

– информационно-когнитивный (А. А. Ну-рутдинов, Е. Н. Елизарьева, Т. Р. Кабиров, А. В. Ахмадеев, А. С. Инсафуддинов, 2021);

– когнитивный (И. Н. Немкова, 2005; А. А. Дронов, 2009; И. А. Голубева, 2011; В. А. Цейко, 2013; А. А. Есипова, Э. М. Ребко, 2014; Н. Л. Сошина, Л. Л. Тимофеева, 2019; Г. И. Власова, Н. Г. Романов, 2020; А. Н. Антоненко, И. В. Пантюк, 2022);

– обучающий (Д. Н. Гугин, 2007);

– креативный (И. Н. Немкова, 2005; А. Н. Антоненко, И. В. Пантюк, 2022);

– рефлексивный (Н. Л. Сошина, 2019; А. А. Нурутдинов, Е. Н. Елизарьева, Т. Р. Кабиров, А. В. Ахмадеев, А. С. Инсафуддинов, 2021);

– регулятивный (Д. Н. Гугин, 2007).

Несмотря на широчайший спектр формулировок, определений и подходов к пониманию культуры, она, сохраняя архетипы общих функций и свойств в частях и отраслевых компонентах, однородна в своей структурно-функциональной вертикали. Поэтому закономерности мировой культуры распространяются и действуют в национальных культурах, сохраняются в видовых и отраслевых формах функциональных, топонимических и профессиональных культур и т. д., вплоть до мельчайших бытовых микрокультур — вегетарианства или вышивания крестиком. Указанное глобальное свойство культуры позволяет нам сообразно использовать изученные в общекультурной системе функции, свойства и структурные элементы, привнося целевые предназначения ее видов, отраслей и специализаций. Учет указанных методологических предпосылок и накопленный культурно-исследовательский опыт позволяют нам аппроксимировать (симметрично перенести) из области культуры БЖД обобщенный структурно-функциональный образ культуры БП авиационного специалиста (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная структура функциональных компонентов культуры БП

Главная ноксологическая аксиома о потенциальной опасности любой деятельности (нок-сология — естественно-научная дисциплина изучающая проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека) имеет два закономерных следствия: невозможно разработать (найти) абсолютно безопасный вид деятельности человека и абсолютно безопасную технику, ни один вид деятельности не может обеспечить абсолютную безопасность для человека [22]. Поэтому культуру безопасности мы рассматриваем как деятельность человека и ее результат, который должен соответствовать приемлемому уровню риска для жизни и деятельности не одного человека, а социума в целом. Только в этом случае культура, являясь надбиологической программой человеческой деятельности, поведения, общения и выступая условием воспроизводства и изменения жизни, несет в себе защитную функцию [18].

Взаимосвязи культуры БП и уровня БП недостаточно исследованы, что связано с отсутствием теоретико-методологической разработки «культуры безопасности полетов» как сущностного явления и философского понятия. Соответственно рассмотрение культуры БП с позиции современной науки целесообразно построить на анализе ее составляющих — культуры и БП [17].

«Руководство по управлению безопасностью полетов» ИКАО (Международная организация гражданской авиации) предлагает следующее определение БП — это «состояние авиационной системы или организации, при котором риски, связанные с авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов или непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются» [3, Глоссарий, с. VII].

Используя определение БП ИКАО и формулировки культуры БЖД, синтезируем определение: культура безопасности полетов — это специализированная часть культуры БЖД, характеризующая уровень подготовки и осознанную потребность в соблюдении норм и правил БП, определяющих деятельность авиационного специалиста, в результате которой риски, связанные с влиянием ЧФ на авиационную аварийность, снижены до приемлемого уровня. Состав универсалий культуры БП и культуры БЖД идентичен, он представляет интегративную совокупность комплексных социально-личностных характеристик, состоящую из четырех групп взаимодополняющих компонентов (рис. 1):

-

1. Компоненты мотивационно-аксиологической группы раскрывают совокупность профессиональных ценностей безопасности полетов, исторически созданных человечеством на протяжении развития цивилизации и становления авиационной отрасли. Потребности и ценностные ориентации личности представляют собой инвариантные устойчивые ментальные образования, выражающие суть нравственного смысла человеческого бытия (в том числе в профессионально-специальной сфере); будучи ядром личности, ценности ориентируют ее направленность и корректируют ее поведение [23].

-

2. Компоненты деятельностно-технологической группы связаны с пониманием культуры БП как специфического способа человеческой деятельности. Именно деятельность является тем, что имеет всеобщую форму в культуре — ее первичной всеобщей определенностью. Технология в данном случае подразумевает профессиональную деятельность по обеспечению БП, реализующую способы предотвращения, нейтрализации опасных факторов, получения необходимой для этого информации, передачи накопленного опыта, т. е. всего того, что и составляет суть культуры БП. Большое значение при этом имеют не только используемые специфически профессиональные действия и технологии, но и так называемые гибкие навыки (умение убеждать, лидировать, находить подход и т. д.) — надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми [24]. Освоение личностью культуры БП предполагает соответствующее освоение способов практической деятельности в виде стратегического, тактического и оперативного планирования, выбора алгоритмов, шаблонов собственных действий и поведения, гарантирующих безопасное выполнение поставленной задачи.

-

3. Компоненты личностно-эвристической группы раскрывают способ реализации сущностных сил человека (потребности, способности, интересы). Во взаимодействии с компонентами других групп они выполняют функции самодисциплины, адаптации и преадаптации, внутренней мотивации, обеспечивают стрессо-устойчивость, упорство в стремлении к поставленной цели, помогают обрести уверенность в правильном выборе решения, побороть неуверенность и стать настоящим профессионалом.

-

4. Иметь способность, мотивацию, потребность, навыки, креативность недостаточно для влияния на поведение человека. Для того, чтобы чтить законы, следовать правилам, соблюдать меры безопасности, необходимо их как минимум знать. Компоненты информационно-когнитивной группы обеспечивают осмысление, сохранение и передачу всех вышеуказанных компонентов культуры БП посредством символизации. Комплексы общедоступных и специализированных символов представляют собой семиотику культуры БП.

Профессиональная деятельность создает определенные условия для творческой самореализации личности. Положительная направленность самореализации определяется не только внешним воздействием, но и внутренней потребностью личности. Авиационному специалисту, желающему полноценно овладеть культурой БП, стать надежным и безошибочным мастером-асом, необходимо осознать свое противодействие негативным факторам не только как механическое выполнение нормативных требований и инструкций, но и как творчество и в какой-то степени искусство. Личностно-творческий аспект обусловлен объективной связью индивида и культуры БП. Индивид — носитель культуры БП — не только развивается на основе воплощенной сущности человека (культуры), но и вносит в нее что-то свое, принципиально новое, т. е. становится творческим субъектом. В связи с этим принятие культуры БП следует понимать и как миссию изменения самого человека, его становления как творческой личности. Эмоциональный интеллект, эмпатия, интегративные навыки, объединяющие в себе множество сходных качеств, отражающих способность человека саморазвиваться, управлять своим мышлением, обучаться и обучать, использовать рефлексивно-прогностические умения, самостоятельность и независимость мышления (автономность), навык решения проблемных ситуаций, креативность и инновационность, критическое мышление [24], — все эти характеристики личности чрезвычайно востребованы в авиации, в том числе и для обеспечения БП.

Заключение

Представленный образ культуры БП, обеспечивающий минимальный уровень негативных авиационных событий, связанных с ЧФ в АС, направляет нас к акмеологической вершине — педагогической системе формирования предложенного комплекса взаимосвязанных и комплементарных компонентов культуры БП. Они приобретаются и накапливаются на протяжении всей человеческой жизни, однако формируются и возделываются как комплекс на личностном ментальном поле будущих авиационных специалистов именно в благоприятной образовательной (учебно-воспитательной) среде авиационного вуза. Акмеологическая направленность личности выступает одним из значимых определений повышения эффективности формирования необходимых личностных качеств курсантов. Ее суть заключается в рассмотрении подготовки как особого вида деятельности субъекта, направленной:

-

– на самостоятельное, активное преобразование АС и себя как ее главной деятельностной части;

-

– обеспечение усиления профессиональной мотивации;

-

– стимулирование реализации профессионального потенциала;

-

– продуктивное использование приобретенных личностных ресурсов в целях достижения определенных высот в профессиональной деятельности [11].

Задача совершенствования профессиональной и должностной подготовки авиационного персонала в целях радикального снижения негативного влияния ЧФ отражена в действующей Концепции безопасности полетов авиации ВС РФ (утверждена МО РФ в 2017 г., далее — Концепция БП), которая среди основных недостатков существующей АС, наряду с отсутствием системного подхода к решению проблемы БП, несовершенством нормативных правовых и служебных документов, слабым развитием новых направлений теории БП, особо выделяет несовершенство системы профессионально-должностной подготовки авиационного персонала1. На наш взгляд, решение указанной в Концепции БП проблемы ЧФ предопределено и обусловле- но успешностью решения задачи формирования культуры БП авиационного персонала на этапе его обучения и воспитания в авиационном вузе.

В рамках данного исследования была реализована многоуровневая аналитическая работа, раскрывшая сущность и структуру культуры БП, ее взаимное экзистенциальное соответствие ЧФ в АС, подтверждаемые личным опытом и характерным примером. Таким образом, считаю целесообразным при расследовании и профилактике негативных авиационных событий перенести акцент с ЧФ на «культурный фактор» или «фактор культуры БП».

К примеру, при расследовании негативного авиационного события выявлены его причины, связанные с «человеческим» фактором, в классической традиционной интерпретации подразумевающие в слове «человеческий» конкретного человека или круг лиц (обычно летчика, диспетчера, специалиста авиационной инженерной или метеорологической службы, командира и т. п.), которые естественно являются главными виновниками и понесут заслуженное наказание в соответствии с допущенными ошибкам, упущениями или нарушениями требований БП. Но правильнее и полезнее для понимания определить истинный источник причин аварийности в АС как «фактор культуры БП». Ошибка или нарушение, допущенное человеком, — это не только его вина, но и результат неправильно сформированной личностной культуры БП. Только определив первоисточник и нейтрализовав конкретный недостаток культуры БП, мы имеем реальную возможность преодолеть очередной авиационный «барьер».

Список литературы Культура безопасности полетов: психолого-педагогическая актуализация определяющих структурных компонентов

- Золин И. Е. Актуальные проблемы профессиональной подготовки специалистов и качество образования // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2019. № 2 (54). С. 112-119. EDN ZXEIXM.

- Doc 9859 Safety Management Manual. 4th ed. Montréal: ICAO, 2018. 182 p.

- Doc 10151 Human Performance (HP): Manual for Regulators. 1st ed. Montreal: ICAO, 2021. 50 p.

- Проказин Е. С., Азарян Д. А., Бабенков Д. Р. Понятие человеческого фактора. Прошлое и настоящее // Научные чтения имени профессора Н. Е. Жуковского: сборник научных статей XIV Международной научно-практической конференции, Краснодар, 08-09 ноября 2023 года. Краснодар: Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. А. К. Серова, 2023. С. 41-45. EDN TDAPUN.

- Сверчков А. Э., Сверчков Р. Э. Человеческий фактор в сравнительной оценке симметричных эргатических систем, культурно-педагогический вектор его преодоления // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 10 (136). DOI 10.23670/IRJ.2023.136.34. EDN QTYJET.

- Дьячков Д. В., Золотарев О. В. Анализ статистики авиакатастроф на основе исследования множества факторов // Физико-техническая информатика (CPT2020): материалы 8-й Международной конференции, Пущино, Московская обл., 09-13 ноября 2020 года. Т. Ч. 2. Нижний Новгород: Автономная некоммерческая организация в области информационных технологий «Научно-исследовательский центр физико-технической информатики», 2020. С. 289-320. DOI 10.30987/conferencearticle_5fd755c09f2c91.06817396. EDN OWFUCK.

- Либерман А. Н. Техногенная безопасность: человеческий фактор. Санкт-Петербург: Центр информатики «Гамма-7», 2006. 101 с.

- Сошина Н. Л., Нагорный Р. В. Психолого-педагогическая диагностика уровня сфор-мированности культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся вуза // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2019. Т. 8, № 5-1. С. 276-287. DOI 10.34670/AR.2020.46.5.029. EDN FFABUX.

- Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства // Межгосударственный авиационный комитет. URL: https://mak-iac.org/rassledovaniya/bezopasnost-poletov/?PAGEN_1=2 (дата обращения: 10.03.2024).

- Лизнев А. Н., Механтьева Л. Е., Масалытин А. В. Статистический анализ человеческого фактора как основной причины авиакатастроф // Молодежный инновационный вестник. 2019. Т. 8, № 2. С. 375-376. EDN XDMZEZ.

- Лымарев В. Н., Уварина Н. В. Применение акмеологического подхода к проблеме формирования профессиональной мотивации военнослужащих Росгвардии // Инновационное развитие профессионального образования. 2022. № 2 (34). С. 69-77. EDN GOOYAO.

- Уварина Н. В. Логико-семантический аспект взаимосвязи саморазвития и самореализации личности // Научное обеспечение профессионального самоопределения личности в современных условиях: IV Сазоновские педагогические чтения: материалы Международной научно-практической конференции, Курган, 07-08 февраля 2008 года. Курган: Курганский государственный университет, 2008. С. 115-117. EDN XNCIAH.

- Головин Н. Л. Понятие «культура безопасности», его развитие и анализ // Педагогический журнал. 2021. Т. 11, № 4-1. С. 32-47. DOI 10.34670/AR.2021.14.17.004. EDN TIKNIB.

- Абильтарова Э. Н. Исторические аспекты формирования культуры безопасности // Человек — Природа — Общество: Теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии. 2019. № 5 (12). С. 8-11. EDN VPZKPC.

- Фетисова Ю. В. Культура безопасности: специальность 09.00.13 «Философская антропология, философия культуры»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Омск, 2009. 21 с. EDN NLCSOB.

- Гафнер В. В. Культура безопасности: аналитический обзор диссертационных исследований (педагогические науки, 2002-2012 гг.). Екатеринбург, 2013. 200 с.

- Иванова Т. А. Педагогические условия формирования культуры безопасной жизнедеятельности детей-сирот в условиях школы-интерната: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Владикавказ, 2008. 21 с. EDN NJHFSH.

- Дронов А. А. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов учреждений среднего профессионального образования: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Воронеж, 2009. 24 с. EDN NKZIWB.

- Немкова И. Н. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Елец, 2005. 23 с. EDN NIGERB.

- Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / под ред. В. А. Сластенина. Москва: Академия, 2002. 576 с.

- Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Нечипуренко В. Н., Попов А. В. Социология: учебник / под ред. Ю. Г. Волкова. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Гардарики, 2003. 512 с.

- Коробко В. И., Юнусов Н. С. Основные аксиомы деятельности человека и безопасности жизнедеятельности // Строительство. Экономика и управление. 2022. № 1 (45). С. 14-19. EDN FMKSSE.

- Лымарев В. Н., Уварина Н. В. Применение аксиологического подхода к проблеме формирования профессиональной мотивации военнослужащих Росгвардии // Инновационное развитие профессионального образования. 2022. № 3 (35). С. 72-81.

- Уварина Н. В., Савченков А. В., Пахтусова Н. А., Корнеева Н. Ю. Воспитание гибких навыков молодежи региона монография. Москва: Первое экономическое издательство, 2022. 112 с. ISBN 978-5-91292-411-8. DOI 10.18334/9785912924118. EDN EMMAUA.