Культурно-специфичный компонент лексико-семантического поля "Искусство" (на материале китайского языка)

Автор: Пигалева Мария Владиславовна

Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal

Рубрика: Социо- и психолингвистика

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты ассоциативного эксперимента со стимулом 艺术 («искусство»), проведенного среди китайских иностранных студентов Пермского государственного национального исследовательского университета. Ключевым фактором для выборки информантов стало знание иностранного языка на среднем и ниже уровнях, что помогло получить достаточно полные данные, иллюстрирующие особенности китайского национального мышления.

Ассоциативный эксперимент, реакция, культурно-специфичный компонент, национальное искусство, лингвокультура, китай, прецедентные феномены

Короткий адрес: https://sciup.org/147227679

IDR: 147227679 | УДК: 811.581''23

Текст научной статьи Культурно-специфичный компонент лексико-семантического поля "Искусство" (на материале китайского языка)

Психолингвистика сформировалась во второй половине XX в. как наука, возникшая «на стыке» традиционных научных подходов, и характеризуется широким спектром исследований. В ряде публикаций, посвященных актуальным проблемам психолингвистики, подчеркивается важность изучения языковых картин мира, а также специфики межкультурного и межнационального общения [Языковое сознание и образ мира, 2000].

Представители Пермской социолингвистической школы не раз обращались к особенностям национальных картин мира носителей разных лингвокультур: так, был проанализирован концепт «Человек» в русской, марокканской и китайской культурах [Ерофеева, Пепеляева, 2011]; концепт «Ценность» в лингвокультурах русских и татар [Ерофеева, Худякова, 2012]; концепт «Родина» в русской и китайской культурах [Черноусова, 2017].

Исследования выполнялись в сопоставительном аспекте с применением лексикосемантических полей – «совокупностей большого числа слов одной или нескольких частей речи, объединяемых общим понятием (семой)» [Попова, 2007, с. 257]. Лексикосемантические поля разных языков обладают национальной спецификой, которая проявляется как в количестве слов, наполняющих поля, так и в типах оппозиций между лексемами [Там же]. В связи с этим исследования языкового материала с построением лексико-семантических полей представляются наиболее полными и иллюстративными. Нам представляется интересным выполнить анализ лексико-семантического поля «Искусство» в китайской лингвокультуре. Выбор концепта обусловлен тем, что именно искусство «отражает национальные особенности, характер и мировоззрение народа, его мечты и устремления, и одновременно является силой, объединяющей разные нации» [Банькова, 2015, с. 28].

Выбор китайской лингвокультуры для исследования также имеет основание. Несмотря на активную международную политику последних лет и рост международных связей, в силу особенностей национального мышления, Китай до сих пор остается страной с крепкими традициями и высокой степенью преемственностью поколений, что способствует сохранению культурной уникальности и самостоятельности и не может не отразиться на мышлении носителей данной культуры.

Основная часть

В рамках исследования лексико-семантического поля был проведен ассоциативный эксперимент, где информантам предлагалось написать не менее 30 ассоциаций на слово-стимул «искусство». Респондентами выступило 20 китайских студентов, в настоящий момент обучающихся в Пермском государственном национальном исследовательском университете по программам бакалавриата. Выборка информантов была сбалансирована по полу (мужчины и женщины) и возрасту (от 18 до 25 лет).

Принципиальным условием было владение информантами одним или более иностранным языком на уровне не выше среднего: исходя из положения, что изучение иностранного языка приравнивается к «новой точке зрения в прежнем миропонимании», мы полагаем, что владение иностранным языком не на продвинутом уровне в меньшей степени нивелирует национальные особенности восприятия картины мира.

Всего от информантов было получено 610 реакций на китайском языке, 124 из которых представляют собой языковые единицы, обладающие культуроносной информацией. Подобный высокий процент ассоциаций, связанных с лингвокультурой респондентов (20 % от общего количества реакций), заставляет нас выделить в указанном лексикосемантическом поле культурно-специфичный компонент, включающий в себя наиболее важные для китайцев явления национальной культуры.

Полученные реакции можно разбить по следующим тематическим группам (далее по порядку убывания компонентов):

«Прецедентные феномены»,

«Национальное искусство»,

«Инструментарий»;

«Народ»;

«Декоративно-прикладное искусство»;

«Окружающий мир»,

«Религия» (см. табл. 1).

В составе ассоциаций выделяются как отдельные лексические единицы, так и словосочетания. Рассмотрим каждую из групп по отдельности.

Таблица 1. Тематические группы культурно-специфичного компонента лексико-семантического поля “ 艺术 ”

|

Название тематической группы |

Количество реакций, ед. |

|

Прецедентные феномены |

59 |

|

Национальное искусство |

36 |

|

Инструментарий |

12 |

|

Народ |

6 |

|

Декоративно-прикладное искусство |

6 |

|

Окружающий мир |

4 |

|

Религия |

1 |

Обратимся к самой многочисленной группе компонента – «Прецедентные феномены». Прецедентные феномены – это «основные элементы когнитивной базы, представляющей собой совокупность знаний и представлений всех говорящих на данном языке» [цит. по: Захаренко, Красных, 1997, с. 82].

Прецедентные тексты представляются важной частью национальной картины мира, позволяющей приобщиться к ценностям и традициям данной культуры. Под прецедентными феноменами исследователем И.В. Захаренко понимаются феномены, которые «значимы для той или иной личности в познавательных отношениях» [Там же] и при этом имеющие сверхличностный характер, то есть известные широкому кругу лиц. Кроме того, прецедентные феномены неоднократно воспроизводятся языковой личностью.

Выделяются следующие виды прецедентных феноменов:

-

• прецедентный текст – «законченный и самодостаточный продукт речемыслительной деятельности (произведения художественной литературы, тексты песен, реклам и т. д.) сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу» [Там же, с. 83];

-

• прецедентная ситуация – «эталонная ситуация, связанная с набором определенных коннотаций, дифференциальные признаки которой входят в коммуникативную базу» [Там же];

-

• прецедентное высказывание – «законченная самодостаточная речевая единица, сложный знак, сумма значений которого не равна его смыслу» [Там же];

-

• прецедентное имя – индивидуальное имя, связанное с широко известными текстами, которые чаще всего относятся к прецедентным (Обломов, Хлестаков и т. д.);

-

• это сложный знак, при употреблении которого имеется в виду не столько упоминаемое имя или явление, сколько набор признаков, характерных для данного прецедентного имени.

Именно прецедентные высказывания и прецедентные имена чаще всего упоминались носителями китайской культуры.

Обратимся к полученным в ходе эксперимента «прецедентным высказываниям». Большинство из них представлены чэнъюями – это «фразеологически связанные, устойчивые лексико-синтаксические единицы современного китайского языка, которые в краткой отточенной форме четырехсложных (в основном) ритмических словосочетаний и предложений, насыщенных архаизмами, ярко, живо и выразительно отображают различные понятия реальной действительности китайского этноса» [Чэнь, 2013, с. 69].

Наиболее частотными оказались чэнъюи 阳春白雪 (4 ед.) и 下里巴人 (3 ед.), обозначающие искусство высокого стиля и произведения народной культуры соответственно. Известно, что эти родовые понятия восходят к конкретным народным произведениям: 阳春白雪 – это старинная мелодия «Белый снег солнечной весной», а 下里巴人 – народная песня «Крестьяне из княжества Ба», популярная в княжестве Чу в эпоху Воюющих царств (V в. до н.э. – 221 г. до н.э.).

Второе место по частотности разделяет чэнъюй Й^Я Я нравиться всем (обладать одинаковой художественной ценностью и для профессионалов и для любителей) , которое отражает идею о том, что ценностью обладает эстетически приятное произведение, признанное людьми разного уровня образования. Примечательно наличие прецедентных текстов, содержащих положительную оценку для определенного вида искусства : ^^ЙЙ полет дракона и пляска феникса (об исключительно красивом почерке); ЯН Я Я отзвуки песни витают среди потолочных балок (о чудесной запоминающейся мелодии).

Большинство указанных чэнъюев отражают идеи мастерства и исключительной ценности: 鬼斧神工 поразительное мастерство (букв. «работа, выполненная руками духов»); ^ Я ^Т мастерство человека превосходит творение природы ; ^ ЕЙ М исключительно дорогой (букв. «стоить нескольких городов») ; 无价之宝 бесценное сокровище; Ж^ М Я бесценные уцелевшие фрагменты шедевра (букв. «волосок волшебного коня Цзигуан»). Присутствует и тема творца: ^^^W искусный творец , №^ ^^ исключительное мастерство , ^ ДЕ^' проявлять самобытную изобретательность.

Среди прецендентных текстов отмечается присутствие единственной цитаты 百花 齐放百家争鸣 «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» , указанной двумя информантами. Изречение было использовано председателем КНР Мао Цзэдуном в качестве лозунга широкой кампании по усилению гласности и критики. В настоящее время данный прецедентный текст используется в качестве шутливоиронического поощрения творческих поисков.

Таким образом, мы видим, что в указанных прецедентных высказываниях отражается эстетическое восприятие произведений искусства. Искусство может быть не только элитарным, но и народным; красота произведения обозначается иносказательными формулами, включающими в себя упоминание мифических существ – дракона, феникса. Творец – это незаурядная личность и искусный мастер, чьи навыки даются свыше.

Подгруппа «Прецедентные имена» была условно разделена на два подраздела: памятники культуры и исторические персоналии. Респондентами упоминаются такие всемирно известные памятники архитектуры как Великая китайская стена и Терракотовая армия. Интересна ассоциация, называющая городской уезд Чиби. Данный уезд знаменит тем, что здесь в 208 г. произошла битва у Красной скалы, отраженная в дальнейшем в классическом романе «Троецарствие».

Таким образом, эта ассоциация как бы связывает исторический факт с конкретным литературным памятником. Если говорить о литературе, то информантами упоминаются канонические книги: трактат «Беседы и суждения» 论语 – главная книга конфуцинцев, составленная учениками Конфуция – и Книга песен Шицзин 诗经 , которая является древнейшим китайским литературным памятником устного народного творчества.

Тематическая группа «Исторические персоналии» вмещает в себя 5 реакций. Информантами были названы известные китайские писатели Лу Синь ( 鲁迅 , 1881–1936) и Мо Янь ( 莫言 , род. 1955), а также художники и каллиграфы: Ци Байши ( 齐白石 , 1864–1957), знаменитый образцовыми работами в жанрах «цветы-птицы» и «травы-насекомые», и Сюй Бейхун ( 徐悲 鸿 , 1895-1953), который одним из первых китайских художников попытался объединить художественные традиции Китая с особенностью европейской живописи.

Однако если перечисленные персоналии представляют собой деятелей искусства, то реакция 关云 ⻓ называет мастера военного дела – генерала Гуань Юй (160–220), военачальника царства Шу эпохи Троецарствия. Гуань Юй является центральной фигурой классического китайского романа «Троецарствие», а в конфуцианстве бог с этим же именем выступает в качестве заступника ученых и литераторов, что также обнаруживает связь с китайским искусством и культурой.

Интересно, что все указанные персоналии связаны с различными эпохами: Гуань Юй действовал в период Восточная Хань (25–220 гг.), творческая деятельность Лу Синя, Сюй Бейхуна и Ци Байши приходится на первую половину XX в., а Мо Янь – современный китайский писатель, получивший всемирное признание. Таким образом, мы видим, что в реакциях информантов отмечены наиболее популярные исторические деятели разных эпох, внесшие вклад в мировую культуру.

Тематическая группа «Национальное искусство» включает в себя 36 единиц, которые обозначают разные виды и жанры китайских традиционных видов искусства. Наиболее частотные реакции информантов связаны с визуальными видами искусства: каллиграфией (13 ед.), театром (10 ед.), живописью (6 ед.). Подобное распределение представляется обоснованным, так как именно иероглифика является важной частью китайского изобразительного искусства.

Нам показалось интересным, что в ассоциациях присутствуют не только родовидовые названия, но и упоминаются определенные стили и жанры. Особенно иллюстративны реакции, связанные с национальным театром: кроме всемирно известной пекинской оперы 京剧, информанты упоминают традиционные локальные оперы: 黄梅戏 опера хуанмэй (пров. Аньхой), 越剧 шаосинская опера, 秦腔 местная опера циньцян (пров. Шэньси и Ганьсу). Гипотеза о связи ассоциаций с местом жительства информантов не подтвердилась.

Тематическая группа «Инструментарий», состоящая из 12 единиц, включает 2 подгруппы: «музыкальные инструменты» и «инструменты изобразительного искусства». Примечательно то, что, если в группе, называющей национальные виды искусства, превалировали лексемы, связанные с изобразительным искусством, то в тематической группе «Инструментарий» наблюдается обратное: к инструментам изобразительного искусства относятся только 2 единицы ( 毛笔 [китайская] писчая кисть , 笔墨 кисть и тушь ), а оставшиеся 10 обозначают национальные музыкальные инструменты: 笛子 ди (флейта) , 扬琴 янцинь («китайский струнный музыкальный инструмент наподобие цимбал» [БКРС]), 琵琶 пипа (род лютни) и т.д .

Это подтверждает мысль о превалировании визуального образа в ассоциациях на такое абстрактное явление, как искусство. В случае с каллиграфией зрители видят только результат, процесс создания полотна для них, однако во время концертов национальной музыки слушатели имеют возможность наблюдать за музыкантами, и музыка связывается непосредственно с образами национальных инструментов.

В тематическую группу «Народ» вошло 6 единиц. Несмотря на то, что лексика данной тематической группы не является национально окрашенной, нам представляется необходимым включить ее в культурно-специфичный компонент лексико-семантического поля как отражающую одну из особенностей китайской культуры – коллективизм. В группу включены такие реакции, как 国家 государство, 民族 народ, 传承 перенимать (от предшественников) , 民俗 народные нравы, фольклор .

Таким образом, мы видим, что даже искусство, представляемое обычно в наивном сознании как индивидуальное явление, связано у китайцев с народом и его коллективным опытом. В этом прослеживается идея преемственности поколений и передачи культурных традиций, характерная для китайской цивилизации – древнейшей цивилизации, дошедшей сохранившейся до наших дней.

Важность передачи культурного опыта выражается в реакциях, объединенных в группу «Декоративно-прикладное искусство», которая так же включает 6 единиц: 对联 парные надписи, 剪 纸 вырезка из бумаги, 苏绣 сучжоуская вышивка, 刺 绣 традиционная вышивка (2 ед.). Накануне традиционного праздника Чуньцзе (Праздник весны, Новый год по лунному календарю) китайцы вывешивают парные бумажные надписи с пожеланиями счастья и благополучия. В это же время на окна наклеиваются вырезки из красной бумаги обычно круглой формы, изображающие символы наступающего года, рыбу как символ процветания или иероглифы «счастье», «богатство» и т.д. Именно парные надписи и вырезки из бумаги являются наиболее популярными декоративными изделиями ручной работы, которые во время празднования Чуньцзе становятся обязательными элементами китайского интерьера.

Обратимся к реакции 苏绣 сучжоуская вышивка. Искусству традиционной вышивки провинции Сучжоу насчитывается более две тысячи лет, а произведения, выполненные в этой технике, обладают высокой стоимостью и эстетической ценностью. Особенность вышивки заключается в том, что она двусторонняя, и обе стороны могут обладать различной цветовой гаммой. Изделия вышиваются по шелку шелковыми нитками и изображают классические мотивы и сюжеты: животные, птицы, растения, цветы. Для традиционной вышивки свойственен символизм – так, вышитая орхидея выступает в качестве знака верности, а тигр защищает от сглаза.

Мы полагаем, что присутствие реакций, обозначающих декоративно-прикладные изделия, объясняется особой популярностью данного вида искусства в Китае, а также высокой степенью консерватизма китайского народа, веками совершенствующего свои традиционные ремесла.

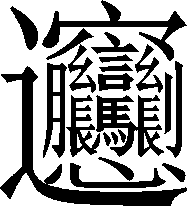

Тематическая группа «Окружающий мир» представлена 4 единицами: 手工 艺品 произведение ручной работы , 空竹 кунчжу (китайская игральная катушка) , 描 红 писать по красным иероглифам и biáng китайская лапша. Стоит обратить внимание на последние две реакции. При обучении каллиграфическому письму китайцы прописывают иероглифы поверх образцов красного цвета в специальных прописях, чтобы визуально зафиксировать пропорции знака.

Нами уже упомянуто большое количество ассоциаций, связанных с каллиграфией, однако если профессиональной каллиграфией занимаются лишь немногие, то этап прописей с красными иероглифами проходит каждый китаец, что и было представлено через ассоциацию 描 红 . Кроме того, что в тематическую группу «Окружающий мир» вошел иероглиф biáng (рис. 1), обозначающий вид китайской лапши Бьян Бьян, известной как одно из «десяти странных чудес» китайской провинции Шэньси. Он состоит из 57 черт (в традиционном написании) и признан самым сложным китайским иероглифом, который даже не введен в систему печатных знаков. Есть основания полагать, что при ответе информант отталкивался скорее от визуального облика иероглифа, чем от его значения, так как иероглиф не встречается в современных китайских словарях и не используется как самостоятельная единица.

Рисунок 1. Иероглиф biáng - самый сложный иероглиф китайского языка

Единичным элементом, связанным с религией, становится реакция 能量 “прана” – понятие из буддизма, которому в даосизме соответствует категория ци – «космическая субстанция, энергия бытия, души человека, творческая способность, свойство Дао, которое проявляется в ритме» [Мещерина, 2017, с. 57]. Понятия инь (темное, женское начало), янь (светлое, мужское начало) и ци (эфир) являются центральными в древнекитайской философии, но только ци наполняет предмет сущностью и делает его тем, что он есть. Таким образом, в сознании информанта искусство имеет связь с базовыми концептами буддизма – учением, пронизывающем все сферы бытия его последователей. Занятие искусствами способствует укреплению жизненной силы ци, «имеющей эстетическое выражение в способности придавать утонченную форму своим мыслям и чувствам» [Мещерина, 2017, с. 6].

Заключение

Изучение национальных картин мира предполагает разнообразные способы работы с учетом множества факторов. Проведение ассоциативного эксперимента представляется эффективным методом исследования, так как во время его проведения невербализованные знания получают свое овеществление. Анализ ассоциаций китайских респондентов на стимул艺术 позволил выделить культурно-специфичный компонент, включивший в себя не только национально окрашенную лексику, но и лексемы, отражающие национальную действительность Китая. Присутствие тематической группы «Народ» говорит о важной для китайцев идее преемственности и коллективном духе; творчество становится не только деятельностью одного человека, но и достоянием целой нации.

Присутствие ассоциаций, связанных с окружающим миром и декоративно-прикладным искусством вновь подтверждает тот факт, что китайской культуре свойственно эстетическое осмысление большей части сфер жизни. Мы полагаем, что исследование китайской национальной картины мира с помощью ассоциативного эксперимента может дать ценную информацию не только о национальной картине мира современного китайского общества, но и позволит рассмотреть в диахроническом аспекте многие другие культурные реалии, не в полной мере исследованные синологией.

Список литературы Культурно-специфичный компонент лексико-семантического поля "Искусство" (на материале китайского языка)

- Банькова Н.В. Концепт «искусство» / "art" в русском и английском языках. Дисс.. к. филол. н. Москва, 2015. 170 с.

- Большой китайско-русский словарь (БКРС). URL: https://bkrs.info/ (дата обращения: 31.03.2018).

- Ерофеева Е.В., Худякова Е.С. Психолингвистическое исследование ценностных установок билингвов (на материале тематической группы «Человек») // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2012. Вып. 2(18). С. 7-16.

- Залевская А.А. Национально-культурная специфика картины мира и различные подходы к ее исследованию // Языковое сознание и образ мира. Сборник статей / Отв. ред Н.В. Уфимцева. Москва: Изд-во «Институт языкознания РАН», 2000. С. 39-54.

- Захаренко И.В., Красных В.В., Гудков Д.В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецдентных феноменов // Язык, сознание, коммуникация. Сборник статей / Ред. В.В. Красных, А.И. Изотова. Москва: Филология, 1997. С. 82-103.

- Пепеляева Е.А. Структура лексико-семантического поля «Человек» в ментальном лексиконе: экспериментальное исследование. Дисс..к. филол. н. Пермь, 2011. 316 с.

- Попова З.Д. Общее языкознание. Учебное пособие / З.Д. Попова, И.А. Стернин. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: АСТ: Восток-Запад. 2007. 408 с.

- Черноусова А.С. Восприятие слова «Родина» в русской и китайской лингвокультурах // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2017. Т. 9, вып. 3. С. 48-59.

- Чэнь Шуан. Китайские идиомы (чэнъюй 成语) как компонент содержания межкультурной компетенции // Вестник Пермского университет. Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 3 (23). С. 69-75.

- Языковое сознание и образ мира. Сборник статей / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. Москва: Изд-во «Институт языкознания РАН», 2000. 320 с.