Культурологические основания археологических исследований В.М. Массона

Автор: Бондарев А.В., Мосолова Л.М.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Культурное наследие

Статья в выпуске: 3 (52), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья приурочена к трём знаменательным датам, которыми отмечен 2019 г.: 90-летие выдающегося отечественного археолога, специалиста по истории и культуре древних цивилизаций В.М. Массона, 100-летие создания Института истории материальной культуры РАН, являвшегося средоточием культурогенетических исследований в нашей стране, а также 160-летие образования Императорской археологической комиссии и начала институционализации археологической науки в России. Рассмотрена проблема междисциплинарных исследований культурогенеза и культурного наследия в трудах Вадима Михайловича Массона. Показывается продуктивность взаимодополнительного рассмотрения истории древних культур и цивилизаций с позиций археологии, социологии, палеоэкономики, этнологии и культурологии, которое было столь характерно для исследовательского склада мышления этого учёного. Цель данной статьи - изучение познавательных преимуществ культурологического подхода, которые на археологических материалах были выявлены и реализованы в работах В.М. Массона...

Историческая культурология, история культуры, культурное наследие, культурогенез, вадим михайлович массон, междисциплинарный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/140244714

IDR: 140244714 | УДК: 902

Текст научной статьи Культурологические основания археологических исследований В.М. Массона

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019

Бондарев А.В., Мосолова Л.М. Культурологические основания археологических исследований В.М. Массона // Общество. Среда. Развитие. – 2019, № 3. – С. 80–89.

В 2019 г. исполнилось 160 лет со дня основания первого государственного археологического учреждения нашей страны – Императорской Археологической Комиссии (ИАК), образованной на основе Комиссии для расследования древностей (существовавшей с 1850 года под председательством Л.А. Перовского) 2(15) февраля 1859 года указом Александра II по представлению графа С.Г. Строганова. Во второй половине

XIX – начале XX века ИАК являлась основным государственным учреждением в Российской империи, ведавшим археологическими изысканиями и вопросами охраны памятников старины [1; 4; 14]. Благодаря деятельным усилиям сотрудников ИАК были открыты и изучены античные памятники в Керчи, Херсонесе и Ольвии, «царские курганы» причерноморских скифов, погребения средневековых кочевников, археологиче- ские объекты Кавказа и Сибири, славянорусские древности, мечети Средней Азии и многие другие памятники в целом ряде районов необъятной территории Российской империи. Вместе с тем, формировались основы археологии как науки, российская школа реставрации, были приняты действенные меры по охране древнего и средневекового культурного наследия [14, с. 20– 161]. К началу XX века отечественными учёными было накоплено огромное количество конкретных археологических данных, нуждавшихся в систематизации и теоретическом осмыслении. Объективные потребности научного изучения историко-культурного развития по материальным остаткам, добываемым археологами и палеоэтнологами, обуславливали необходимость как в новых теоретико-методологических подходах, так и новых институциональных формах кооперации и координации учёных. Кроме того, революционные потрясения 1917 года – со всеми их негативными последствиями для судеб конкретных учёных – подкосили или обрушили многие прежние институциональные формы организации российской науки, расчистив место для создания новых, по своим потенциальным перспективам даже более эффективных и в большей степени отвечающих реальным потребностям научного развития. И только от самих учёных зависело воспользоваться представившейся возможностью или нет. Многое зависело от их способности к самоорганизации, скоординированности, целенаправленности и слаженности действий, а главное – наличия харизматичного лидера, вокруг которого все смогли бы консолидироваться.

Сотрудники бывшей Императорской Археологической Комиссии, преобразованной в 1917–1918 гг. в Российскую государственную археологическую комиссию (РГАК), во главе с академиком Николаем Яковлевичем Марром (1864–1934) проявили чудеса самоорганизации, сумели воспользоваться представившимся им шансом и вопреки крайне неблагоприятным обстоятельствам смогли не только сохранить своё профессиональное сообщество и лучшие научные традиции, но и вывести само изучение археологических древностей на совершенно новый, небывалый нигде прежде уровень. 18 апреля 1919 г. усилиями Н.Я. Марра, Б.В. Фармаковского, А.А. Спицына и М.И. Ростовцева была основана Российская академия истории материальной культуры (РАИМК, с 1926 г. – Государственная академия истории материальной культуры – ГАИМК) [1, с. 16; 9; 14, с. 219–226]. Эта академия была государственным учреждением совершенно нового типа, по своему замыслу она была призвана заниматься не только научным изучением памятников древности, разработкой основ их охраны и реставрации, но и охватывать саму историю мировой культуры, историкокультурное развитие вне каких бы то ни было пространственных или временных ограничений. Использование словосочетания «материальная культура» в наименовании Академии носило во многих отношениях компромиссный характер [14, с. 224], а главное – точно соответствовало марксистским вкусам новой власти (аллюзии к материализму и т.д.). Именно такая изначально широкая постановка исследовательской деятельности способствовала тому, что этому учреждению было суждено стать крупнейшим научным центром разработки не только методических вопросов археологии, но и теоретико-методологических проблем историко-культурного развития [5, с. 13–14, 31–32]. К 1926–29 гг. в центре внимания находились вопросы, как мы бы сейчас сказали, сугубо историко-культурологического характера (генетика культуры, семантика, типология, статика и динамика культуры, выявление культурных центров – очагов культуры, происхождение и распространение культурных элементов, возникающих в одних случаях путем конвергентности, в других – путем диффузии и т.д.) [16, с. 38– 47]. Политизация, догматизация, а затем и трагический вал репрессий в 1930-х гг. прервали столь успешно начатые в ГАИМК историко-культурологические исследования.

В послевоенное время отечественными археологами была развёрнута беспрецедентная по своим масштабам и пространственному размаху экспедиционная работа, охватившая всю территорию СССР, все национальные республики. Был собран колоссальный историко-археологический массив материалов, удалось открыть целый ряд прежде неизвестных археологических культур и очагов ранних цивилизаций, закрыть целый ряд «белых пятен» в истории многих древних и средневековых народов нашей страны, описать многочисленные памятники их многообразного культурного наследия и т.д. Все это создавало существенные предпосылки для поиска новых методов, теорий, моделей и принципов, которые позволили бы прежде всего упорядочить, понять и осмыслить этот обширный массив фактических данных. Особенно остро проблема творческого теоретического осмысления археологических находок встала в 1960–70-х гг., когда проводились массовые «новостроечные» раскопки. Стремительное увеличение материала привело к постановке перед археологами совершенно новых задач, воз-

Общество

никла потребность в нахождении таких методов и подходов, которые бы смогли «заставить говорить молчаливые камни археологии». Необходимость в историкокультурной интерпретации археологических материалов всё более осознавалась ведущими отечественными археологами, не ограничивающимися лишь раскопками и описанием своих находок, обладающими способностью к генерализации и построению обобщающих концепций.

Заметное место в этой блистательной

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019

плеяде археологов принадлежит и Вадиму Михайловичу Массону. Он является выдающимся археологом и организатором многочисленных экспедиций, результаты которых меняли понимание древних цивилизационных процессов в Евразии. В.М. Массон известен не только как первооткрыватель древних цивилизаций Средней Азии, но также и как выдающийся учёный с широким кругозором и междисциплинарным складом ума. В своих исследованиях он плодотворно сочетал разные исследовательские установки, теоретические подходы и данные из различных наук: археологии, антропологии, истории, социологии, палеоэкономики, этнологии, культурологии и т.д. Его перу принадлежат капитальные труды о ранних цивилизациях, ритмах культурогенеза и культурном наследии обобщенного теоретико-методологического характера [6–11].

К числу ближайших учителей В.М. Массона можно отнести его отца, главу среднеазиатской археологии, академика М.Е. Массона и М.М. Дьяконова (который был его научным руководителем), а также А.П. Окладникова, М.И. Артамонова, И.М. Дьяконова. Все они, каждый по своему, сыграли существенную роль в становлении научных взглядов В.М. Массона. На формирование его концептуальных представлений повлияли работы классиков эволюционизма (Л. Г. Моргана, Э. Тэйлора и Дж. Фрэзера), неизбежно – учение о социально-экономических формациях К. Маркса и Ф. Энгельса, а также труды Г. Чайлда, Л. Уайта, Р. Брей-вуда и Р. Эдамса, концепция очагов земледелия и происхождения культурных растений Н. И. Вавилова, теория многолинейной эволюции Дж. Стюарда, идеи неоэволюционистов и представителей « новой археологии » (Л. Бинфоpда, Д. Клаpка, К. Ренфpу и др.) [2, с. 363–364; 5, с. 64–72, 80–81]. Много внимания он уделял освоению работ по философии истории, теории культуры, исторической культурологии, вдумчиво применяя теоретические подходы философов, социологов и культурологов к изучению социокультурных процессов в пространстве и евразийской, и мировой истории.

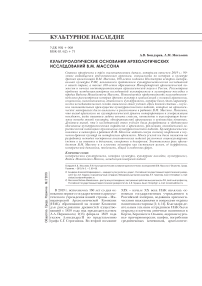

Рис. 1. В.М. Массон. Фото 1970-х гг.

Теснейшая связь предмета археологической науки с миром культуры, как отмечал В.М. Массон, лежит на поверхности, однако разработка целого ряда специальных вопросов показывает, что эта связь является многомерной, а порой и весьма опосредованной [6, с. 13–32; 8, с. 30]. Культура является основополагающим понятием археологии не только на уровне высоких обобщений, но уже на уровне археологической интерпретации, когда происходит систематизация и организация полученных материалов. Опираясь на весь свой предшествующий исследовательский опыт, В.М. Массон приходил к глубокому убеждению, что сам археологический материал, получаемый во все больших количествах, прямо наталкивает археологов на культурологическую тематику, но без должной методологической ориентированности она зачастую разрабатывается преимущественно на интуитивном уровне, с использованием упрощенных механических концепций миграционного характера, а порой и просто кустарно [8, с. 39]. Для чурающихся теоретизирования археологов-эмпириков Массон подчёркивал, что теоретические моменты неизбежно присутствуют даже на уровне элементарного описания находок при использовании понятийно-категориального аппарата, этого специфического языка любого научного исследования [6, с. 13, 17].

Согласно В.М. Массону, процесс научного познания в археологии представляет собой трехчленную цепочку: опыт (эксперимент) – описание – объяснение [8, с. 10]. Описание переводит информацию, полученную в ходе опыта, на язык науки и представляет собой предварительный этап на пути от эмпирического уровня к теоретическому. Археологическое описание заключает в себе фиксацию результатов опыта с помощью выработанной в археологии системы обозначения и тем самым выражение результатов опыта в понятиях науки. Как обращал внимание В.М. Массон, описание осуществляется не само по себе и не само для себя (пресловутое «чистое описание»), а для последующего объяснения. По его мнению, в археологии могут применяться различные виды объяснений фактических данных: археологическая интерпретация, историческая интерпретация, социологическая интерпретация и культурологическая интерпретация. Каждый из них требует особого подхода и соответственно своих собственных методических приемов изучения материалов. В зависимости от направленности объяснительной стратегии строится и вся совокупность соответствующих процедур [8, с. 10–11].

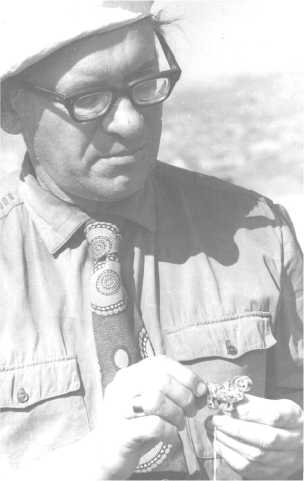

В принятой В.М. Массоном системе основных археологических понятий, разработанной к 1975 г. В.С. Бочкарёвым, культура представляет собой понятие, следующее за типом и признаком . Признак , тип и культура образуют систему археологических понятий вертикальной иерархии [3, с. 28–38; 5, с. 256–259]. Подобно тому, как тип представляет собой устойчивое сочетание признаков, устойчивое сочетание типов дает археологическую культуру. Исходным и базовым в предлагаемой В.С. Бочкарёвым системе понятий является артефакт , под которым подразумеваются материальные объекты, изготовленные или модифицированные человеком и выполняющие определенную культурную функцию. Они могут быть представлены и единично, и в комплексах, которые нередко образуют собой функциональное целое, как, например, клады или комплексы, происходящие из поселений. Артефакты обладают свойствами как природными (выявляемыми физико-химическими и другими анализами), так и привнесенными человеком. Как подчеркивает В.М. Массон, триада ( свойство – артефакт – комплекс ) представляет собой археологическую реальность, своего рода эмпирический базис археологии. С этой триадой сопоставляются и такие понятия археологической науки, как признак, тип и культура, и иерархические подразделения последней [8, с. 23–24].

Орудия труда, тип жилища, предметы быта, оружие, украшения, особенности погребения позволяют группировать артефакты в археологические типы . Это понятие является материальным воплощением

Рис. 2. Система основных археологических понятий (схема В.С. Бочкарёва)

процесса стереотипизации, благодаря которым создается устойчивость артефакта и обеспечивается преемственность в истории культуры. Формы стереотипизации постепенно усложняются – от простого воспроизведения и подражания до стандартизации и инновации. Таковы типы предметов керамики, изделий металлообработки, приемов земледелия. Данная систематика создает научную основу описания и объяснения развития археологической культуры как «устойчивой совокупности связанных между собой объектов материальной культуры, определенным образом ограниченную во времени и пространстве» [8, с. 22].

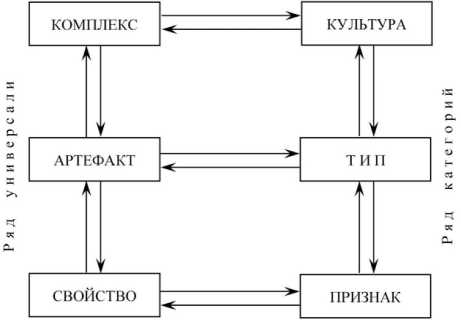

Археологические материалы как вещные остатки некогда живого мира культуры – благодатное поле для культурологических интерпретаций и историко-культурных построений. Они представляют собой не искусственную классификацию, а выборку некогда реально существовавших форм культуры [7, с. 5–10]. Культурологическое изучение данных археологии позволяет в значительной мере определить их информационные возможности, особенно при социокультурных реконструкциях. Только после археологической интерпретации материалов, которая в этом случае является предварительным этапом исследования, возможен переход к историческому, социологическому и культурологическому видам научного объяснения. В.М. Массон разработал детальную процедуру исследования археологических материалов от стадии раскопок до стадии культурологической интерпретации (см. рис. 3)

Учёный подчёркивал, что выход археологии на широкие исторические, социологические и культурологические обобщения возможен не сразу, а лишь при определенной стадии исследования и интерпретации археологических материалов. Выход на культурологический уровень возникает, когда ставится задача понять смыслы на-

Общество

Историко-культурная интерпретация

Археологически я интерпретация

Культурологическая инт ерпретаци я

Соци алогическая интерпрета ция

Постановка задачи

Классификация и типология

Критика источника Информационные возможности для историка -культурных реконструкций

Археологи ческий источник

Определение места в системе АК и ее подразделений—

Раскопки памятника

Классификация и типология

Археологи ческа я система

Определение положения во воемени

Критика источника Информационные возможности для археологической интерпретации

Рис. 3. Процедура исследования археологических материалов (схема В.М. Массона)

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019

ходимых артефактов или целых комплексов, когда возникает потребность учесть историко-культурные контексты и понять пульсирующую динамику некогда живой культуры, обнаруживаемой археологами в ископаемых останках. Как справедливо отмечает С.Н. Иконникова, для культурологии союз с археологией также имеет особое значение для самоутверждения и историко-фактографического обоснования собственных теоретических позиций [16, с. 17].

На археологических материалах В.М. Массон продемонстрировал практическую эффективность и эвристическую значимость модели морфологии культуры , разработанной Э. С. Маркаряном, Ю.И. Мкртумяном и С. А. Арутюновым. Эта простая и удобная в применении модель включает четыре подсистемы культуры: производственная, жизнеобеспечивающая, познавательная и соционормативная . По мнению учёного, многочисленные и многообразные археологические данные, характеризующие эти подсистемы, напрямую выводят исследователей к изучению и моделированию строения культуры [6, с. 19–20; 8, с. 33–34].

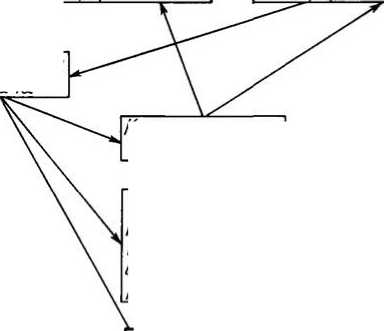

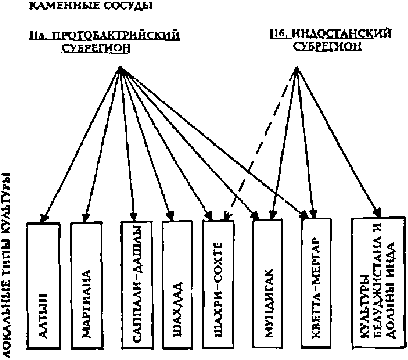

В процессе систематизации артефактов в последовательные ряды по наиболее существенным признакам, а также изучения вопросов соотношения общего и особенного в морфологическом развитии древних культур В.М. Массон предложил историко-куль- турологическую типологию, в которой получила своё отражение историко-культурная специфика трёх таксономических уровней: эпохальных изменений, региональных особенностей и локального своеобразия (см. рис. 4). Эпохальный тип культуры отражает закономерности наиболее широкого плана, зачастую конвергентного характера, связанные с определенной ступенью или стадией социокультурного прогресса. Таковы, например, типы культуры раннеземледельческой эпохи, блок раннегородских цивилизаций или первых цивилизаций в Старом и Новом Свете [см.: 6; 10, 11]. Второй тип культуры – региональный, ограниченный пространственно-временными рамками, в пределах которых формопроявления носят специфический и зачастую неповторимый характер. Понятие культурного региона, в отличие от географического региона, является более динамичным, его границы и содержание подвержены значительным временным изменениям. Наконец, третий уровень, или третий тип, культуры – локальный. В данном случае локальная культура, как отмечает В.М. Массон, является конкретной единицей, соответствующей древнему обществу как социокультурной системе. Взаимодействие и разный удельный вес элементов эпохального, регионального и локального характеризуют важные стороны древнего культурогенеза [8, с. 35–39]. Разработанный

-

I. ЭПОХАЛЬНЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ

ПРОТОГОРОДСКИЕ МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ГОРОДСКИЕ АРХИТЕКТУРА РЕМЕСЕЛ

ЦЕНТРЫ

-

II. региональный пт КУЛЬТУРЫ

МРАМОРНЫЕ И

ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ ПЕЧАТИ

Рис. 4. Типы культур Средней Азии и соседних областей в эпоху бронзы (схема В.М. Массона)

В.М. Массоном принцип историко-культурологическую типологизации позволяет разобраться в специфике морфологической организации культуры на различных уровнях (от глобального до локального).

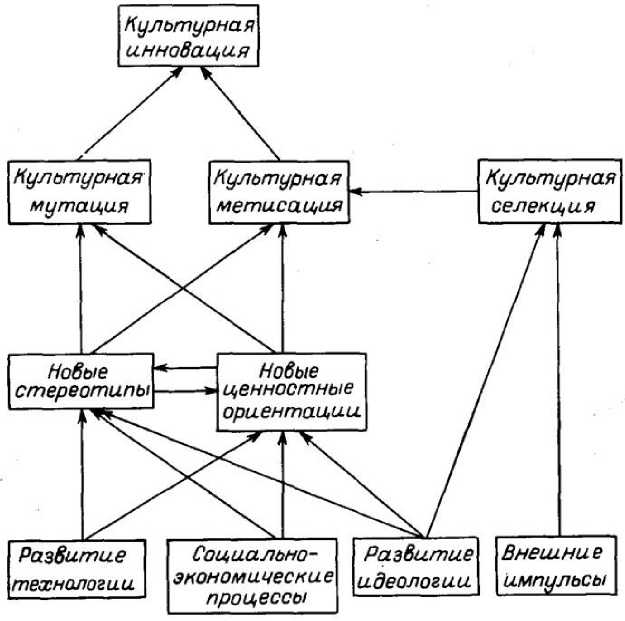

В своих трудах В.М. Массон использует целый арсенал общих и специальных культурологических категорий, предложенных как другими исследователями, так и им самим. В их ряду, помимо названных категорий (эпохальный, региональный и локальный типы культуры), учёным используются также и такие понятия, как традиция и новация, культурная трансформация (спонтанная и стимулированная), культурная мутация, культурные заимствования, культурная селекция, интеграция и синтез, очаги культурогенеза, культура жизнеобеспечения, образ жизни, ментальность, мода и многие другие. Этот понятийно-категориальный аппарат активно используется и современными исследователями.

В последние тридцать лет жизни основные исследовательские усилия В.М. Массона были сосредоточены на историко-культурологической проблематике: изучении морфологии и динамики культурогенетических процессов, своеобразия социогенеза и политогенеза ранних комплексных обществ, особенностей историко-культурного развития различных локальных ци- вилизаций, роли культурного наследия в культурогенезе и этногенезе евразийских народов. Он воспринял и развил культурогенетические идеи акад. А.П. Окладникова, сделав одним из центральных положений своей собственной концепции его мысль о диалектической подоснове процессов куль-турогенеза. Опираясь на фундаментальные работы Э.С. Маркаряна, учёный связал диалектический характер культурогенеза со сложным взаимодействием традиций и инноваций, взаимно преодолевающих друг друга именно по законам диалектики. При этом В.М. Массон на конкретном историкокультурном материале убедительно демонстрирует, каким образом происходят эти вза-имопереходы (см. рис. 5). Стремясь к культурологическому уровню интерпретации и анализа исследуемых им археологических материалов, В.М. Массон пришёл к выводу, что преемственность и инновации представляют собой не изолированные феномены, а единый диалектический процесс самовозобновления культуры, в котором проявляется функционирование общества: «На археологических материалах можно наблюдать, как отдельные инновации, пройдя стереотипизацию, четко фиксируемую типами артефактов, превращаются в традиционные элементы культурного комплекса. Типологический метод позволяет проследить и постепенную изменяемость нововведений, отражающую своего рода адаптацию к культурной системе в целом» [6, с. 21].

В соответствии с разработанной В.М. Массоном концепцией культурогенез представляет собой многоуровневый процесс, движущими силами которого является полифакторное воздействие каузативных структур. По его мнению, на процессах культурогенеза сказываются экологические стрессы, экономические перепады, социальные и этнические императивы, миграции и колонизации, военно-политическая ситуация и торгово-обменные связи. Сфокусировавшись, эти факторы становятся предпосылкой решающих, качественных перемен в процессах культурогенеза [5, c. 226–227]. Учёный принял и активно использовал концепцию очагов культурогенеза В.С. Бочкарёва как неких центров интенсивного формирования инновационных моделей, считая, что процессы порождения и самовозобновления культуры действительно носят локализованный, дискретный характер не только во времени, но и пространстве [3, с. 39– 118; 5, с. 216, 249–252, 264–295]. Это особенно ярко продемонстрировано В.С. Бочкарёвым на примере формирования древнего ВолгоУральского очага культурогенеза, в котором возник целый ряд основополагающих пат-

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019

Рис. 5. Формирование инноваций в процессе культурогенеза (схема В.М. Массона)

тернов культуры степных народов (культура коневодства, боевые колесницы, всадни-чество, инновации в металлургии и метал-лопроизводстве, элитные монументальные некрополи, стационарные сакральные центры, укреплённые поселения аркаимского типа и т.д.). Это имело эпохальное значение не только в евразийском макрорегионе, но и для всего последующего цивилизационного развития в Старом Свете.

Не выстраивая какого-либо жестко обозначенного алгоритма культурогенеза и предусмотрительно оставляя этот вопрос для дальнейшего изучения, В.М. Массон приложил много усилий для выявления многообразия форм и диалектического характера протекания процессов культурогенеза (интеграция, гибридизация, трансформация, пик, перепад, стагнация, дезинтеграция, деградация и т. д.). Вслед за С.А. Арутюновым ученый разделяет культурогенетические трансформации на спонтанные, стимулированные и через прямые заимствования [16, с. 60]. При спонтанной трансформации инновации в основном складываются как культурные мутации, развитие идет за счет внутренних механизмов и стимулов; при стимулированной трансформации культурные изменения происходят под косвенным воздействием внешних импульсов, но без прямого заимствования [6, c. 22–24]. При этом основными векторами культурогенетических процессов могут выступать то конвергентные тенденции, то дивергентные тенденции [5, с. 225–227].

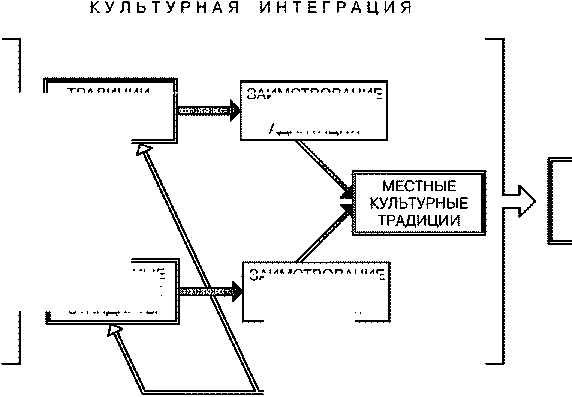

В трудах В.М. Массона на большом археологическом материале рассмотрены процессы культурной интеграции как ассимиляции различных элементов в единый гомогенный комплекс, отражая движение культуры через трансформацию к качественно новому состоянию [8, с. 44]. Культурная интеграция подразумевает органическое включение уже устоявшихся стандартов и эталонов, обычно на селективной основе, в тот или иной культурный комплекс, доминирующее базовое значение которого и составляет культурное наследие [5, с. 249]. Как отмечает В.М. Массон, процессы интеграции определяют главную магистраль исторического развития (см. рис. 6).

Большое внимание уделял В.М. Массон также культурогенетическим аспектам культурного наследия. Он считал, что культурное наследие наряду с языком и антропологическим типом, играет основную роль при изучении истории отдельных народов, их традиций и преемственности

КУЛЬТУРНОЭТНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ТРАДИЦИИ СОСЕДНИХ КУЛЬТУР

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ

ЭПОХАЛЬНАЯ МОДА

СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО КУЛЬТУРНОГО ЕДИНСТВА

Рис. 6. Процесс культурной интеграции (схема В.М. Массона)

ЭПОХАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СТАНДАРТЫ

ЗАИМСТВОВАНИЕ СЕЛЕКЦИЯ АДАПТАЦИЯ

ЗАИМСТВОВАНИЕ СЕЛЕКЦИЯ АДАПТАЦИЯ

[5, с. 242–249]. Изучение этого явления в совокупности позволяет исследователю рассматривать культурное наследие как суммарный итог развития культурогене-за в фиксированный момент времени, а пласты культурного наследия как своего рода отложения макроритмов процессов культурогенеза [2, с. 365–366; 5, с. 83–84]. В качестве примера чередования таких пластов культурного наследия приводится их смена в Туркменистане, когда на достижения раннеземледельческой эпохи и урбанистических цивилизаций древневосточного типа наслаиваются парфянский, а затем сельджукский пласты культурного наследия [6, с. 142–176; 11, с. 292–302].

Эти фундаментальные исследования заложили основу для открытия учёным феномена пульсирующих ритмов культуро-генеза – одной из самых излюбленных и перспективных идей В.М. Массона. К сожалению, Вадим Михайлович не успел довести до окончательной завершенности выдвинутую им концепцию, оставив в наследство своим последователям и ученикам богатейшую россыпь плодотворных идей и начинаний в этой области. В этом смысле совершенно особое значение имеет сборник его избранных статей «Первые цивилизации и всемирная история», в котором наиболее сконцентрировано представлены его культурогенетические разработки. Одной из его последних книг стала монография «Культурогенез древней Центральной Азии» [11]. Исследования В.М. Массона, посвящённые культурогене-зу и культурному наследию древних народов Евразии стали яркой страницей в истории отечественной науки [5, с. 213–255].

В значительной степени под влиянием именно работ В.М. Массона и В.С. Бочкарёва археологи начинают не без труда постепенно открывать для себя некоторые преимущества культурологического подхода (Е.Е. Кузьмина, Д.Г. Савинов, Л.С. Марсадолов и др.), хотя о культурологизации археологических исследований пока говорить ещё и не приходится. Этой междисциплинарной тенденции мешают многие субъективные предубеждения против культурологии среди историков и археологов, их слабое и крайне поверхностное знакомство с серьёзной культурологической литературой, отсутствие или недостаточная представленность дисциплин культурологического цикла в профессиональной подготовке студентов-археологов и т.д. Пока среди археологов получила некоторое распространение лишь культурогенетическая тематика (Г.Б. Здано-вич, В.В. Отрощенко, С.В. Иванова, А.В. Ки-яшко, Р.А. Литвиненко, М.Е. Ткачук и др.). Однако лишь благодаря привлечению и освоению культурологического подхода в археологии окажется возможным преодолеть редукционизм социологизаторства и экономического детерминизма, этих остаточных пережитков примитивно понятого когда-то марксизма и исторического материализма, по инерции на каком-то подспудном уровне воспроизводящихся и сегодня.

С 1982 г. В.М. Массон возглавлял Ленинградское отделение Института археологии АН СССР, инициировав в 1991 году восстановление автономии родного института [16, с. 7]. Так, учреждение, являвшееся первоначальным средоточием историкокультурологических исследований в нашей стране вновь обрело собственное на-

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019

звание – Институт истории материальной культуры РАН. Его же усилиями научной деятельности этого прославленного института была возвращена прежняя масштабность и стратегическое видение перспектив. Причём, согласно Уставу, разработанному им при участии В.С. Бочкарёва, одним из приоритетных направлений Института было избрано изучение культурогенетических процессов на основе археологических данных [16, с. 58]. Это нашло своё отражение во множестве опубликованных за годы его директорства солидных изданий [напр., 15 и др.]. Благодаря своему таланту учёного и организатора науки, соединенному с удивительной работоспособностью, В.М. Массон создал целую школу выдающихся археологов, представители которой работают сейчас по всему миру (России, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Вьетнаме, Корее и т.д.).

Учитывая многолетнее плодотворное сотрудничество с культурологами, в начале 2000-х годов Вадим Михайлович был приглашен в качестве профессора на кафедру теории и истории культуры РГПУ им. АИ. Герцена как классик не только археологической, но и культурологической науки. В Герценовском университете он работал сначала в штате кафедры с 2003 года, а затем консультировал аспирантов (Алексей Бондарев, Асель Абубакирова и Дмитрий Антоненко) вплоть до своей кончины. Он читал аспирантам глубокие лекции по узловым проблемам изучения древних культур и цивилизаций, консультировал по теоретико-методологическим проблемам исторической культурологии, вопросам сохранения и использования культурного наследия. Его труды о первых цивилизациях были и до сих пор являются главными книгами в работе преподавателей и обучение студентов – культурологов и философов по древней мировой истории. Кроме того, в научных текстах преподавателей кафедры по теории культуры, генезисе культур и цивилизаций, искусства и культуре Средней Азии и Евразии в целом активно используются научные достижения В.М. Массона [См.: 5, с. 7–55, 415–424, 562–575, 602–624; 12; 13, с. 46–52].

Работая на кафедре теории истории культуры, В.М. Массон резко критиковал европоцентристский крен в преподавании мировой культуры, в том числе художественной культуры, предлагая активно включать в содержание подготовки культурологов материалы по истории самобытных культур Востока и Евразии. Однако это важная и перспективная идея развития культурологического образования студентов педагогического вуза стала осуществляться только в наши дни. Недавно в Герценовском университете открылся даже специальный Институт востоковедения – как ответ на вызовы изменившегося мира, новые геополитические реалии, создание Евразийского Союза и всё более возрастающую роль Востока на современном этапе культурогенеза.

Представляется, что в контексте не только выдающихся открытий российской науки, но и геополитических реалий современного многополярного мира, смещения фундаментальных когнитивных и практических интересов в сторону Востока, активного взаимодействия евразийских народов и, прежде всего, государств Евразийского союза, перед учеными возникает новая и очень важная задача. Продолжая и развивая идеи и начинания В.М. Массона, необходимо подготовить и реализовать специальный академический проект государственного значения – создать современную базовую научно-образовательную версию для высшей и общеобразовательной школы по древней истории и культуре народов Евразии, акцентируя внимание на значимости проблемы исторической памяти современной молодежи и развития ее культурного самосознания.

Итак, по научному значению полученных результатов исследования, по тщательности исполнения полевых изысканий и уровню их теоретических интерпретаций работы В.М. Массона представляют собой исключительное явление в современной исторической и культурологической науках. Широко известна и его масштабная организационная деятельность в области сохранения великого культурного наследия народов Евразии. Огромное значение в этом отношении имел большой международный проект по научному направлению «Великий шелковый путь и взаимодействие культур, народов и государств»», в разработке и реализации которого В.М. Массон принимал самое активное участие. Научные конференции, книги и статьи в специальных журналах, связанные с этим проектом, раскрыли значимость зоны степей Евразии как самостоятельного центра всемирной истории.

В работах В.М. Массона было показано, что культурологические понятия и категории дают возможность построения емкой системы координат в изучении древних культур по материалам археологии. Много усилий им было положено на разработку методик построения аналитических моделей различных социокультурных систем в их статике и динамике, синхронии и диахронии. Значительная роль принадлежит В.М. Массону и в изучении культуры как системного целого, внутренней организации этого специфического феномена, созданного людьми, её исторической динамики, типологии, общих и особенных форм. В своих исследованиях по истории ранних цивилизаций им был достигнут высокий уровень генерализации многообразных историко-культурных явлений. В.М. Массон был способен за колоссальным вариативным многообразием историко-культурных фактов, видеть инвариантное в их системной сопряженности и целостности. На обширном археологическом материале В.М. Массон приходил к выводу, что именно динамика ритмов куль-турогенеза составляет пульсирующий нерв исторического процесса. В исследованиях В.М. Массона (равно как и В.С. Бочкарёва) была разработана и убедительно обоснована историко-культурологическая парадигма в археологии, показан значительный эвристический потенциал применения культурологического подхода на определённом этапе археологического исследования, когда ставится задача понять смыслы, контексты и пульсирующую динамику некогда живой культуры, обнаруживаемой археологами в ископаемых останках. Как мы видели, сама внутренняя логика научного развития археологических исследований в нашей стране в

1920-х и 1970-х годах подводила к постановке вопросов историко-культурологического уровня, однако не все оказывались готовыми к культурологической перспективе научного познания.

В заключение отметим, что в междисциплинарной кооперации культурологии и археологии не только культурологические концепции обогащают археологическую науку, археология тоже имеет важнейшее и ничем незаменимое значение для развития теоретической и исторической культурологии. Без великих открытий, прорывных успехов и достижений археологии мы бы до сих пор не имели никаких ясных представлений о древнейших этапах развития культуры, об истоках ранних цивилизаций, многолинейности траекторий историко-культурного развития, о классических цивилизациях Старого и Нового света, о многих явлениях и событиях средневековья и т.д. Кроме того, в обширной системе современной археологии верифицируется эвристическая значимость применяемых в ней теоретико-методологических оснований культурологической науки. Союз культурологии и археологии неизбежен и плодотворен для обеих сторон.

Список литературы Культурологические основания археологических исследований В.М. Массона

- Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919-2014 гг.). - СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. - 416 с., 88

- Бондарев А.В., Мосолова Л.М. Светлой памяти Вадима Михайловича Массона (1929-2010 гг.) // Альманах Научно-образовательного культурологического общества России "Мир культуры и культурология". Вып. I. - СПб: Изд-во РХГА, 2011. - С. 363-367.

- Бочкарев В.С. Культурогенез и древнее металлопроизводство Восточной Европы. - СПб.: Инфо Ол, 2010. - 231 с.

- Императорская Археологическая Комиссия. (1859-1917). К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия / Ред. Г.В. Длужневская, А.Е. Мусин (науч. ред.-сост.), Е.Н. Носов (отв. ред.), И.Л. Тихонов. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. - 1312 с., 640

- Культурогенез и культурное наследие / Науч. ред. и сост. А.В. Бондарев. - М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2014. - 640 c. - (Серия "Культурология. ХХ век").

- Массон В.М. Первые цивилизации / АН СССР. Ин-т археологии. Ленингр. отделение. - Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1989. - 275 с.

- Массон В.М. Феномен культуры и культурогенез древних обществ // Археология культуры и культурная трансформация. Археологические изыскания. - 1991. - № 1. - С. 5-10.

- Массон В.М. Исторические реконструкции в археологии. Изд. 2-е, доп. / РАН. ИИМК; СамарГПУ. - Самара: СамГПУ, 1996. - 102 с.

- Массон В.М. Институт истории материальной культуры: (Краткая история учреждения, научные достижения) / РАН. ИИМК. - СПб., 1997. - 40 с.: 4 л.

- Массон В.М. Первые цивилизации и всемирная история. 2-е доп. изд. - Кишенёв: Высшая Антропологическая школа (Tipogr. "Business-Elita"), 2005. - 159 p.

- Массон В.М. Культурогенез Древней Центральной Азии. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. - 384 с.

- Мосолова Л.М. История искусства Кыргызстана (с древнейших времён до ХХ века) / Уч. пос. - Бишкек: Бийиктик, 2010.

- Мировая и отечественная художественная культура / Уч. пос. Отв. ред. Л.М. Мосолова, Ю.В. Лобанова. 2-ое изд., испр. и доп. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. - 390 с.

- Платонова Н.И. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX - первая треть XX века. - СПб.: Нестор-История, 2010. - 316 с.

- Проблемы культурогенеза и культурное наследие: Материалы к конференции / Редколл.: В.М. Массон (отв. ред.) и др. - Чч. I-III. - СПб.: Петербургкомстат, 1993.

- Проблемы культурогенеза и культурного наследия. Сборник статей к 80-летию Вадима Михайловича Массона. - СПб.: Инфо-Ол, 2009. - 264 с.