Лессово-почвенная четвертичная формация - новые методы исследования

Автор: Бородынкин Игорь Александрович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Научный дебют

Статья в выпуске: 2 (28), 2014 года.

Бесплатный доступ

Лессово-почвенные формации четвертичного возраста образования являются важным свидетельством древних ландшафтов и палеоклиматов, поэтому разработка новых, в том числе количественных, методов изучения ископаемых почв и лессовых пород является актуальным направлением в четвертичной геологии. В работе на примере одного из опорных районов (Куртакский геоархеологический район) применен новый метод изучения четвертичных лессов и почв - метод биомаркеров. Приведены результаты реконструкции палеоклиматов.

Лессы, палеопочвы, палеоклимат, биомаркеры, липиды, почвенные бактерии, жирные кислоты, алканы

Короткий адрес: https://sciup.org/144153921

IDR: 144153921

Текст научной статьи Лессово-почвенная четвертичная формация - новые методы исследования

I.A. Borodynkin

Лессы, палеопочвы, палеоклимат, биомаркеры, липиды, почвенные бактерии, жирные кислоты, алканы. Лессово-почвенные формации четвертичного возраста образования являются важным свидетельством древних ландшафтов и палеоклиматов, поэтому разработка новых, в том числе количественных, методов изучения ископаемых почв и лессовых пород является актуальным направлением в четвертичной геологии. В работе на примере одного из опорных районов (Куртакский геоархеологический район) применен новый метод изучения четвертичных лессов и почв – метод биомаркеров. Приведены результаты реконструкции палеоклиматов.

Loess, fossil soils, paleoclimates, biomarkers, lipids, soil bacteria, fatty acids, alkanes.

Loess-soil formations of the Quaternary age are an important evidence of the ancient landscapes and palaeoclimates. Therefore, the development of new, especially quantitative methods of the study of fossil soils and loess is a topical direction in Quaternary geology. This article presents a new method of the study of Quaternary loess and soils – the method of biomarkers – by the example of one of the reference localities (Kurtak geoarchaeological district). In the end, the results of the reconstruction of paleoclimates are presented.

Л ессово-почвенные образования четвертичного возраста широко используются при палеогеографических исследованиях, в частности при реконструкции палеоклиматов плейстоцена. Методы исследования лессовых пород и ископаемых почв различны: от литологического анализа до методов абсолютного датирования, палеофлористическое и палеофаунистическое изучение [Кригер, 1965]. В последние годы появился новый метод изучения лессов и палеопочв – метод анализа биомаркеров. Биомаркеры – это органические молекулы, которые вырабатывают определенные организмы или группы организмов. Биомаркеры достаточно стойки к деградации, минерализации и хорошо сохраняются в лес-сах и палеопочвах. Анализ биомаркеров позволяет проводить реконструкцию прошлых изменений растительности или бактериального сообщества. Таким образом, биомаркеры могут полноправно считаться молекулярными ископаемыми.

Этот метод был применен в 2011 году в Северо-Минусинской впадине (Куртакский гео-археологический район) доктором Р. Зех (Швей- цария) а также сотрудниками КГПУ им. В.П. Астафьева доктором географических наук, профессором В.П. Чехой и ассистентом И.А. Бородынки-ным. Район расположен в Северо-Минусинской впадине на юге Красноярского края. Данный район относится к Причулымью. Красноярское При-чулымье на протяжении многих десятилетий, начиная с XVII в., – освоенная в сельскохозяйственном отношении часть Центральной Сибири [Елин, 2012]. Основой для развития сельского хозяйства данного района являются теплый климат и наличие черноземов, которые активно развиваются на лессовых породах. Данный участок включает в себя отрезок левобережья Красноярского водохранилища (долина Енисея) длиной около 20 км между реками (до затопления водохранилища), ныне заливами Трифоновка и Инжуль. Район характеризуется уникальными разрезами четвертичных лессово-почвенных образований, которые по своей полноте могут считаться опорными для юга Средней Сибири [Дроздов и др., 2005]. Был изучен ряд разрезов лессовых пород с отбором образцов. Анализ образцов проводился в ла- боратории университета ETHZurich института геологии, в группе биогеоциклов.

Методическая основа анализа биомаркеров . Основными органическими молекулами при изучении биомаркеров являются липиды. Они подразделяются на три основные группы: алканы, жирные кислоты и компонент мембраны почвенной бактерии (GDGT).

Алканы – ациклические углеводороды линейного или разветвлённого строения, содержащие только простые связи и образующие гомологический ряд с общей формулой CnH2n+2 [Нейланд, 1990]. Алканы с содержанием атомов углерода от nС25 до nС35 являются важным компонентом кутикулы и воска листьев растений. Основной принцип выделения алканов – это преобладание нечетного над четным. Для рабо- ты по реконструкции растительного мира и палеоклиматов плейстоцена берутся только нечетные алканы (nС25, nС27, nС29, nС31, nС33), поскольку эти алканы содержатся в высших растениях. При опаде листвы, а также при отмирании

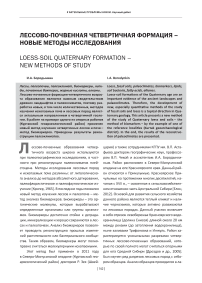

Рис. 1. Хроматограмма лесса участка Бережеково, разрез № 29 (алканы)

m

Жирные кислоты – алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой цепью, содержащиеся в этерифицированной форме в жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения [Локтев, 1964]. Растения синтезируют многие производные жирных кислот, некоторые из которых играют важную регуляторную роль. Они также подвержены малой деграда- корней различных растений алканы сохраняются в почве или лессе и подвержены малой деградации. Различная растительность имеет различную концентрацию алканов, и это является «химическим отпечатком пальцев», что позволяет использовать алканы в качестве биомаркеров. Алканы С27 и С29 доминируют в большинстве современных деревьев, а алканы С31 и С33 доминируют в траве и кустарниках. Первым этапом при получении алканов из образцов лессов или палеопочв стало получение экстракта, для чего использовался прибор – экстрактор (accelerated solvent extraction). Для отделения фракции алканов использовалась колоночная хроматография. Сле- дующим этапом при получении данных по алканам стала газовая хроматография. Она производилась на хроматографе (HP 6890 GC), оснащен- ном детектором ионизации пламени.

На рис. 1 представлен пример хроматограммы первого образца отобранного на разрезе 29. По нему видно, что преобладают нечетные алканы (большие пики).

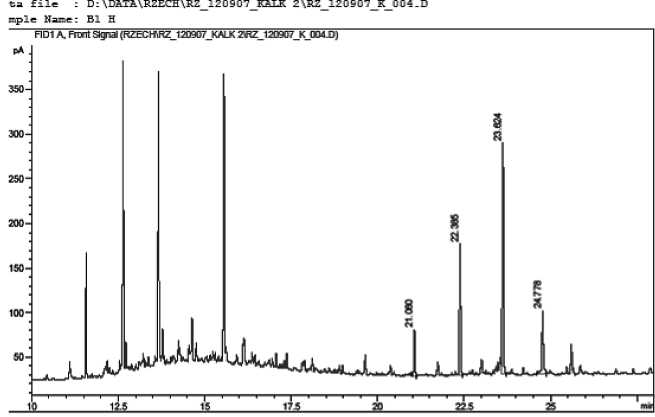

ции, как и алканы. Поэтому некоторые их компоненты возможно использовать в роле биомаркеров в лессово-почвенных сериях. Для выделения жирных кислот из образцов использовался тот же процесс, как и для алканов. На рис. 2 представлен пример хромотограммы одного из образцов разреза № 29. Тут прослеживается преобладание нечетных углеводородов, таких как С27 и С29.

ВЕСТНИК

Рис. 2. Хроматограмма лесса участка Бережеково, разрез № 29 (жирные кислоты)

Глицерин диалкил глицерин тетраидер (GDGT) – компонент мембраны почвенной бактерии, который является одним из основных биомаркеров, находящихся в лессово-почвенных сериях. Считается, что факторы окружающей среды, такие как температура и рН почвы, влияют на формирование этого компонента мембраны. Таким образом, проанализировав глицерин диалкил глицерин тетраидер, мы можем предло- жить новый подход для восстановления палеоклимата. Также для определения глицерин диалкил глицерин тетраидера образцы были проанализированы при помощи высокоэффективной жидкостной хроматографии с химической ионизацией и масс-спектрометрии.

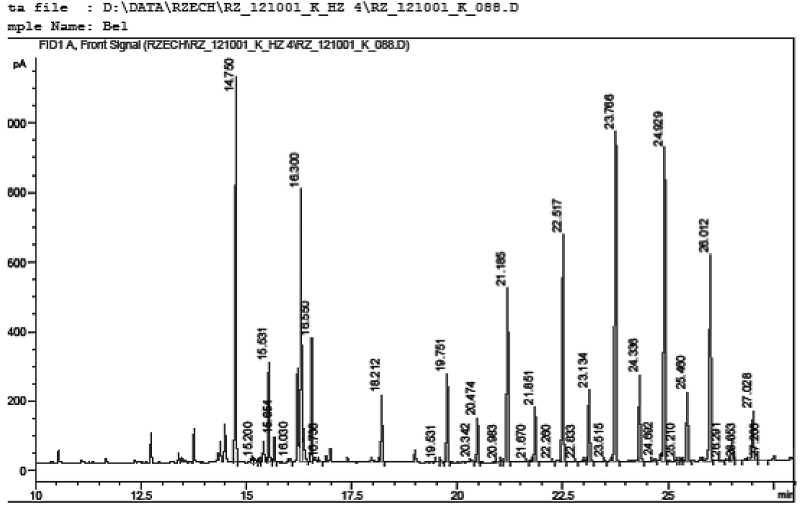

Результаты анализа биомаркеров в лессовопочвенных отложениях разреза № 29. На рис. 3 представлены данные анализа.

Рис. 3. Геологический разрез № 29 (участок Бережеково) с данными по термолюминисцетному датированию (по П. Хазартсу, 2004; по А. Зандеру, 2003, с дополнениями автора): I – Трифоновский слой;

II – Куртакский педокомплекс; III – Чанинская толща; IV – Сухоложский педокомплекс;

V – Каменоложская почва; VI – Бережековская серия; VII – Сартанский горизонт; VIII – Каргинский горизонт;

IX – Муруктинский горизонт; X – Казанцевский горизонт; XI – Бахтинский горизонт

На графиках № 1, 2, 3 представлены результаты анализов глицерин диалкил глицерин тетраи-дер для лессово-почвенных серий разреза № 29. На графике № 1 представлена концентрация глицерин диалкил глицерин тетраидер в лессах и палеопочвах. Концентрация измеряется в нанограммах на грамм образца. В палеопочвах концентрация глицерин диалкил глицерин тетраи-дер увеличивается. Возможно, это связано с более благоприятными климатическими условиями для развития почвенных бактерий. Предполагается, что климат в период формирования серий палеопочв был гумидный. График № 2 показывает pH среды в период, когда в данном слое находились бактерии. На графике представлено, что вся лессово-почвенная формация является слабощелочной или щелочной. На графике № 3 показана среднегодовая температура во время формирования каждого слоя лессов-почвенной серии. Основной проблемой при анализе и интерпретации результатов, полученных при изучении глицерин диалкил глицерин тетраидер, является то, что данные по температуре, полученные из мембраны почвенной бактерии, являются примерными, поскольку температура в голоцене (межледниковье) оказывается ниже, чем в позднем плейстоцене (сартанское время). Результаты палеогеографической интерпретации по температуре следует считать предварительными для лессов Северо-Минусинской котловины.

На графике № 5 представлена концентрация алканов. Концентрация алканов измеряется в нанограммах на грамм образца. По данному графику видно, что наибольшая концентрация алканов находится в палеопочвах (куртакский педоком-плекс, сухоложский педокомплекс и каменолож-ская почва). Это связано с обильным развитием растительности во время формирования палеопочв. График № 6 CPI (Carbon Preference Index). Важный геохимический параметр CPI (характеризует зрелость органического вещества) – соотношение нечетных углеводородов к четным – подсчитывается по следующей формуле:

CPI={(Ʃ н-С25,27,29,31,33)/(Ʃ н-С26,28,30,32,34) + + (Ʃ н-С25,27,29,31,33)/(Ʃ н-С24,26,28,30,32)}/2 [Петров, 1984].

С ростом степени катагенетической преобразованности значение CPI увеличивается. Этот показатель отвечает воздействию палеотемператур, увеличение или понижение температуры окружающей среды влияет на температурный режим формации и на CPI. На графике № 6 прослеживается изменение CPI, связанное с изменением температуры, и уменьшение значения индекса CPI в палеопочвах, что еше раз подтверждает то, что температура в период формирования палеопочв была более высокая, чем при образовании лессов. График № 7 ACL (averagechainlength) – средняя длина цепи. Это демонстрирует, что в лессах (трифоноская, чанинская толщи) доминируют алканы nС31 и nC33, которые присутствуют в основном в травах и кустарниках. Исходя из этих данных, мы можем сказать, что климат во время формирования лессовых толщ был достаточно суровый (сухой и холодный). Также на графике отражено, что в палеопочвах доминируют алканы nC27 nC29. Это говорит нам о распространении в период формирования палеопочвы деревьев, которые произрастали при более мягком климате (влажный и теплый).

Последние три графика показывают результаты, полученные для жирных кислот в почве. График № 8 демонстрирует концентрацию жирных кислот в почве (мкг/г почвы), № 9 показывает CPI зрелость органического вещества, и № 10 – это средняя длина цепи углерода. Данные, полученные для жирных кислот, отличаются от алканов, что может быть связанно с тем, что жирные кислоты содержатся как в растениях, так и в живых организмах.

Изучение биомаркеров в лессовопочвенных сериях Куртакского геоархеологиче-ского района позволяет получить новый палеогеографический материал о позднем плейстоцене юга Средней Сибири. Наиболее результативны данные, полученные из алканов и глицерин диалкил глицерин тетраидера. Используя эти показатели, мы наблюдаем, как в Куртакском геоархеологическом районе, по данным изучения разреза № 29, меняется климат от более влажного и теплого (гумидного) к более сухому

ВЕСТНИК

и холодному (аридный в лессах). Мы полагаем, что в будущем биомаркеры смогут давать дополнительную возможность для изучения климатов прошлых эпох.