"Летописец о зачатии Бежецкого Верху Николаевского Антониева монастыря" в рукописных и печатных списках (копиях) XVIII-XIX веков

Автор: Тарасова Наталья Петровна

Журнал: Труды и переводы @proceedings-and-translations

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 (2), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению списков «Летописца» Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря (Тверская область), примечательного литературного памятника 1687 г., созданных в XVIII-XIX вв. в самом монастыре. Приводятся результаты сравнительного анализа четырех известных текстов копий - двух рукописных и двух печатных. Показано, как списки соотносятся друг с другом и с единственным известным источником XVII в., «выпиской» из монастырских книг, который содержит в себе те же сведения, что и «Летописец». выдвигается предположение, что наиболее известная копия «Летописца», изданная тверским ученым А. К. Жизневским в 1879 г., имеет в своей основе неизвестный текст списка XVIII в. также выдвигается предположение, что два монастырских рукописных списка XIX в. имеют в своей основе ранее неизвестный монастырский список игумена Иллариона (Максимовича), сделанный в последней трети XVIII в., а тверским священником В. П. Успенским была опубликована в 1879/80 г. монастырская копия архимандрита Марка 1764 г.

Источниковедение истории России, монастырские летописцы, краснохолмский николаевский антониев монастырь, а. к. жизневский, история российской иерархии, историческая библиотека тверской епархии, публикация документов в xix в, история русской культуры xviii-xix вв

Короткий адрес: https://sciup.org/140294137

IDR: 140294137 | DOI: 10.24411/2587-7607-2019-10004

Текст научной статьи "Летописец о зачатии Бежецкого Верху Николаевского Антониева монастыря" в рукописных и печатных списках (копиях) XVIII-XIX веков

1. монастырский «летописец»

«Летописец о зачатии Бежецкаго верху николаевскаго антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию от великих князей и боляр и прочих благодетелей»1 (Жизневский, 1879, 66), написанный одним из монастырских книжников в первой половине 1687 г.2 [тарасов, тарасова, 2016, 239–241], — единственный известный письменный исторический источник, который повествует об основании монастыря и раннем периоде его истории (XV–XVI в.)3.

Этот памятник литературы следует относить к «новому типу летописей», которые созданы в летописной традиции, но близки к историческим описаниям4 [киянова,

2010, 120]. «Летописец» не является летописью в каноническом понимании, поскольку его жанровые рамки значительно шире, чем у монастырских летописцев, оформившихся в качестве особого литературного явления на рубеже XVII–XVIII вв.5 [каган, охотина, 1993, 263–266]. для «Летописца» характерно отсутствие жанрового единства, эклектичный стиль, пестрота состава, тем не менее, он является законченным произведением, по замыслу близок к подобным «монастырским летописцам»6 [исаков, 2002, 249]. до настоящего времени не производилось серьезного историко-лингвистического сравнительного анализа опубликованных текстов «Летописца»7 [Гадалова, 2014, 39–51], не проводилось сравнительного анализа «Летописца» николаевского антониева монастыря с другими аналогичными «монастырскими летописцами», потому вопрос о его типичности остается открытым8 [киянова, 2010, 120–129].

«Летописец» представляет собой краткий панегирический рассказ о полуторосто-летнем периоде истории николаевского антониева монастыря. из 11 упоминаемых дат только 3 относятся к истории монастыря, а 8 — к записям о вкладах в монастырь9 [Жизневский, 1874, 85–86]. Первая дата «Летописца» — 1461 (6969) год — время появления прп. антония в пределах города Городецко (современный Бежецк); эта же дата считается и годом основания монастыря. Последняя дата — 1593 (7101) год, под которым значится земельное пожалование в монастырь от а. и. Маслова.

«Летописец» вобрал в себя и монастырское предание, и ранние недошедшие до нас монастырские документы, и родословную легенду нелединских-Мелецких, основных вкладчиков и благотворителей обители в XVII–XVIII вв.

Повествование «Летописца» начинается с рассказа о переселении родоначальника нелединских, станислава Мелецкого10 [тарасов, тарасова, 2016, 234], из «короны Польской» в Московское княжество примерно в 20-е гг. XV в.11 [тарасов, тарасова, 2016, 239]. далее мы узнаем, как появился и развивался «дом николы Чюдотворца онтонов монастырь»12 [тарасов, тарасова, 2016, 225–228] на начальном этапе своего существования. в документе содержатся скупые сведения об основателе обители — прп. антонии, рассказывается о первом каменном строительстве в монастыре, о наиболее значительных вкладах, сделанных его покровителями, о первых игуменах.

Причины и обстоятельства написания «Летописца» подробно рассматривались нами ранее13 [тарасов, тарасова, 2016, 223–241; тарасова, 2012, 179–189], и в данной статье мы не будем на этом останавливаться. а вот история появления его копий (списков) еще ни разу не рассматривалась, этот вопрос не изучался14 [каган, охотина, 1993, 266; тарасова, тарасов, 2016, 210–211].

2. о рукописных и печатных копиях (списках) монастырского «летописца»

рукописный оригинал «Летописца», по мнению М. д. каган и н. а . охотиной, написанный «полууставом на 9 листах», изначально хранился в архиве монастыря в единственном экземпляре (источник информации авторами в статье не указан)15 [каган, охотина, 1993, 266–267]. в 1778 г. оригинал был отправлен в тверскую духовную консисторию по приказанию епископа тверского и кашинского арсения (верещагина) (1775–1783) (соответствующие документы в архиве монастыря пока не обнаружены)16 [Жизневский, 1874, 85, 1879, 73; историческая библиотека, 1879, 330; каган, охотина, 1993, 266]. но еще ранее с него была снята копия. о создании копии мы узнаем из статьи неизвестного автора, которым, мы полагаем, являлся свящ. и. с. Белюстин17 [тарасов, тарасова, 2017, 32], «антониев краснохолмский монастырь: из заметок пешехода», напечатанной в «Московских ведомостях» за 1852 год18 [Московские ведомости, 1852, № 117, 1208–1209]. в статье сообщается, что «Летописец» был составлен при архим. Марке (1761–1767) в 1764 г.19 [антониев краснохолмский монастырь, 1852, 5]. нами доказано, что приведенные автором сведения ошибочны: в заметках речь идет о составлении копии (списка) с «Летописца», но автор заметок этого не знал или не предал этому значения20 [тарасов, тарасова, 2016, 223–241; тарасова, 2012, 180]. ни описания документа, никаких дополнительных сведений о нем, кроме подробного пересказа его содержания, автор заметок не приводит.

в 70-е гг. XIX в. монастырский архив привлек внимание вновь назначенного игумена анатолия (смирнова) (1869–1899)21 [Гусева, тарасова, 2014, 90–100; тарасова, сорокин, 2017, 18–19] и известных членов тверской ученой архивной комиссии — а. к. Жизневского и свящ. в. П. Успенского22 [тарасов, тарасова, 2017, 23, 33]. ими было установлено, что в XVIII в. с оригинала «Летописца» было снято две копии23 [историческая библиотека, 1879, 330].

одну копию «Летописца» при разборе монастырского архива обнаружил игумен анатолий. на ее основе о. анатолием к 1883 г. было написано «историческое описание…» николаевского антониева монастыря, но в книге он не приводит никакого описания источника, ни самого текста, ни выдержек из него, ни пересказа содержа-ния24 [анатолий, 1883]. «Летописец» для игумена анатолия являлся только старинным историческим документом, повествующем о начале монастыря, из которого были извлечены необходимые для описания монастырской истории сведения. делались ли о. анатолием какие-либо заметки по ходу изучения «Летописца», неизвестно. Можно только предполагать, что о. анатолий пользовался копией «Летописца» 1764 г., сделанной в монастыре при архим. Марке. Условно мы обозначим эту копию как «кМ» — «копия Марка», т. е. монастырская копия.

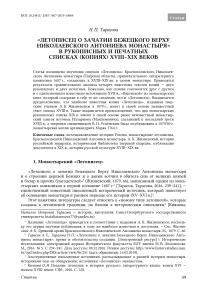

а. к. Жизневский познакомился с «Летописцем», предположительно, в начале 1870-х гг. при посещении антониева монастыря. в «Путевой записке о краснохолмском монастыре», опубликованной в журнале «древности» в 1874 г., им приводится содержание «Летописца» с выделением ключевых моментов25 [Жизневский, 1874, 85–86]. По всей видимости, знакомство с древностями николаевского антониева монастыря было частью его исследовательской деятельности, связанной с заведыванием тверским музеем и работой в тверском губернском статистическом комитете с 1872 г.26 [тарасова, тарасов, 2016, 200; Шаплов, 2009, 28–39]. знакомство с монастырским архивом положило начало научной работе а. к. Жизневского: в 1879 г. в книге «древний архив краснохолмского николаевского антониева монастыря» впервые были опубликованы выдержки из документов и полный текст «Летописца», снабженный небольшими комментариями27 (Жизневский, 1879, 66–73). в комментариях к документу отмечалось, что приведенный текст имеет «не многия поздние повреждения, касающиеся отчасти показания годов тех или других событий монастыря, отчасти означения имен лиц, соприкосновенных к тем, или другим событиям, отчасти самаго словосочетания», потому в его публикации приведена «летопись, по возможности, очищенная от повреждений хронологических и исправленная в словосочетании слово в слово»28 [Жизневский, 1879, 66]. а. к. Жизневский не оставил археографического описания того списка «Летописца», с которого сделал публикацию, сообщив только, что «настоящее переложение есть копия с копии»29 [Жизневский, 1879, 73]. сохранились ли какие-либо рабочие материалы по подготовке «Летописца» к изданию, неизвестно. вполне допустимо считать, что а. к. Жизневский опубликовал тот текст копии «Летописца» XVIII в., которую мы обозначали как монастырскую, сделанную при архим. Марке. обозначим эту публикацию как «пЖ» — «публикация Жизневско-го». на «рис. 1» схематически представлено время появления и публикации монастырской копии «Летописца».

рис. 1

другая копия «Летописца» в 1870-х гг. была найдена в тверской духовной консистории в «деле о доставлении Московского ставропигиального донского монастыря архимандриту феофану сведений нужных к пополнению истории российской ие-рархии»30. обнаружена эта копия, предположительно, в. П. Успенским, который работал над архивом николаевского антониева монастыря вместе с а. к. Жизневским31 [Жизневский, 1879, 77–95]. затем в. П. Успенский, скорее всего, работал над изданием старинных документов монастырей тверской епархии32 [тарасов, тарасова, 2017, 23, 33; тарасова, тарасов, 2016, 200, 201] в проекте «историческая библиотека тверской епархии» (далее — «иБте»)33. По всей видимости, а. к. Жизневский и в. П. Успенский в сотрудничестве вели поиск оригинала «Летописца», но безуспешно34 [историческая библиотека, 1879, 330; каган, охотина, 1993, 266].

важно отметить, что в самом начале XIX в. текст «Летописца» и некоторые документы из архива николаевского антониева монастыря уже использовались при составлении «истории российской иерархии» (далее — «ири») архим. амвросием (орнатским)35 [амвросий, 1812, 807–815; тарасова, 2012, 180]. издателями «иБте» в предисловии к изданию «Летописца» было высказано предположение, что оригинал «Летописца» мог быть доставлен составителям «ири»36, потому он и не был найден ни в архиве монастыря, ни в тверской духовной консистории в 70-е гг. XIX в. скорее всего, издатели «иБте» имели в виду архим. амвросия (орнатского) и еп. евгения (Болховитинова)37 [суздальцева; страхова, 1997, 105–113], которые работали над ее первым изданием в 1807–1815 гг. вполне допустимо предположить, что они получили для своей работы не оригинал, а копию «Летописца», сделанную в XVIII в.

в 1830-х гг. святейший синод назначил специальную комиссию под председательством архим. феофана (александрова)38 с целью систематизации и общей редакция всех вновь присланных из епархий и монастырей исторических справок для последующего переиздания «истории российской иерархии»39 [суздальцева]. Можно предположить, что в 30-х–40-х гг. XIX в. в тверскую консисторию из николаевского антониева монастыря снова была отослана одна из копий «Летописца» XVIII в., пролежавшая в консисторских документах до 1870-х гг., где и была обнаружена в. П. Успенским. к настоящему моменту мы не располагаем сведениями, какое количество «Летописцев» николаевского антониева монастыря имела тверская духовная консистория в первой половине XIX в.

Поскольку происхождение консисторской копии «Летописца» остается неизвестным, можно предположить, что копий с оригинала «Летописца» 1687 г. могло быть сделано значительно больше, чем две. они могли быть сделаны как в самом монастыре, так и в консистории. возможно, издатели «ири» в разное время располагали и оригиналом и копией, но в «деле о доставлении Московского ставропигиального донского монастыря архимандриту феофану сведений нужных к пополнению истории российской иерархии» сохранилась только одна из копий XVIII в.

в 1880 г. «консисторская копия» «Летописца», которую мы обозначим как «кк», была издана в одном из приложений «иБте»40 (историческая библиотека, 1879, 333–345) к «тверским епархиальным ведомостям»41. для удобства обозначим публикацию «консисторской копии» как «пУ» — «публикация Успенского». необходимо отметить, что издатели «иБте», под которым мы, прежде всего, подразумеваем в. П. Успенского, не оставили археографического описания той рукописи XVIII в., с которой была сделана печатная копия. также неизвестно, сохранились ли допе-чатные материалы.

Поскольку оригинал «Летописца» найден не был, сравнивать обретенные копии было не с чем, приняли решение опубликовать оба текста: при общей фактологической идентичности в текстах имелись текстологические и филологические особенности, которые публикаторы приписали неискусности переписчиков. тексты при этом были изданы с купюрами и изменениями: издание текстов было осуществлено по правилам орфографии (частично) и пунктуации, характерным для последней трети XIX в.42 [Жизневский, 1879, 66; историческая библиотека, 1879, 330]. за отсутствием самих оригиналов копий XVIII в., с которых сделаны публикации текста, невозможно с уверенностью сказать, в каких именно местах и в какой форме были сделаны исправления. сравнение текста «Летописца» в издании а. к. Жизневского с текстом из «иБте» позволяет выделить ряд несоответствий по орфографии, пунктуации, стилистике, встречаются инверсии в предложениях, пропуски, замены, архаизмы. такие особенности издания не позволяют опубликованные тексты считать копиями, т. е. точным изложением текста43 [кабашов, асфандиярова, 2009, 5, 8, 9–10, 16, 98], это, скорее, списки «Летописца», которые в силу правок издателя уже не позволяют судить о характере копий XVIII в. детальный анализ обеих печатных копий позволяет сделать и тот вывод, что обе печатные копии сделаны с разных копий XVIII в., которые изначально имели в себе не только те различия, которые возникают по вине переписчика, но в основе своей содержат стилистически различающиеся тексты44 [Лихачев и др., 2001, 24, 29, 32, 38, 40, 43, 45–49, 52–53, 60, 66, 69–87, 89, 100, 128–130, 132, 142–143, 146–147, 155–156, 162, 210–211, 431–441]. иначе говоря, копии XVIII в. могли быть сделаны не с одного оригинала двумя разными переписчиками, которые выполнили свою работу несколько небрежно, а с двух разных документов, но весьма близких по содержанию. такой вывод из детального анализа обеих печатных копий — и копии Жизневского, и копии Успенского — ставит под сомнение предположение М. д. каган и н. а. охотиной, что «Летописец», изначально хранился в архиве монастыря в единственном экземпляре. Можно выдвинуть иное предположение: у оригинала «Летописца» имелась копия или черновой вариант документа, созданные в одно с ним время. косвенно это подтверждается схожестью обоих печатных текстов «Летописца» с текстом «выписки из старых монастырских вкладных книг о выезде, чести и вкладах рода бояр нелединских» (далее — «выписка») 1686 г., опубликованной в 1904 г. тверским епархиальным историко-археологическим комитетом45 (Грамоты, 1904). к началу хх в. этот документ хранился в архиве монастыря, местонахождение оригинала «выписки» в настоящее время нам неизвестно. в одной из своих статей мы отмечали, что «выписка» предшествовала «Летописцу» и легла в его основу46 [тарасов, тарасова, 2016, 237–238]. таким образом, в монастыре в XVIII в. вполне могли иметься какие-либо близкие к «Летописцу» документы, которые содержали аналогичный по содержанию текст и воспринимались как варианты одного документа. однако достоверно нам известно, что в монастыре хранилась только одна копия — «копия Марка» 1764 г.47 [антониев краснохолмский монастырь, 1852, 5].

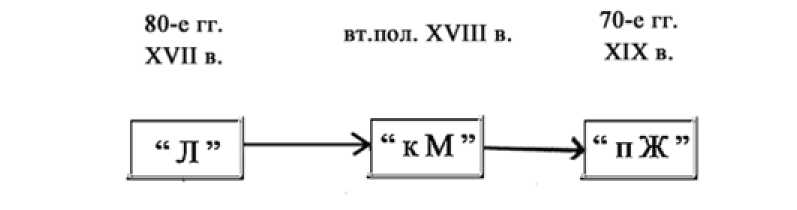

варианты создания копий «Летописца», в таком случае, могут быть представлены следующим образом (см. «рис. 2»): с «Летописца» в разное время в XVIII в. были сняты две копии, одна осталась в монастыре, а другая была отослана в тверскую духовную консисторию. «Монастырская копия», которая была сделана при архим. Марке, была опубликована а. к. Жизневским, а «консисторская копия», время создания которой остается неизвестным, была обнаружена в. П. Успенским в деле по работе над «ири» и опубликована им в издании «иБте», поскольку имела разночтения с «монастырской копией». При этом в монастыре могли храниться документы с вариантами «Летописца» в виде черновой копии или именно копии самого документа, которые следует относить ко второй половине 80-х гг. XVII в. и с этого варианта «Летописца», который мы обозначим как «кЛ», тоже вполне могла быть снята копия.

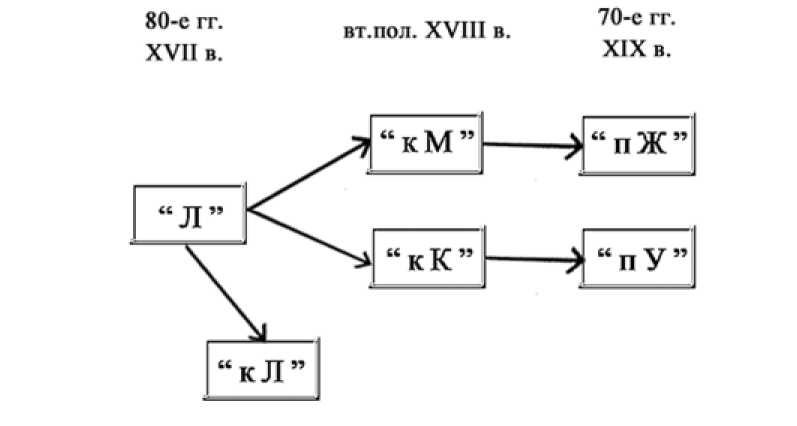

недавнее обнаружение в Гато двух неизвестных поздних рукописных копий «Летописца» вносит значительные коррективы в данную схему создания копий.

рис. 2

в 2016 г. тверским краеведом а. н. Головкиным в Гато48 была обнаружена ранее совершенно неизвестная рукописная копия «Летописца»49 (Гато. ф. 186. оп. 1. д. 4648). а. н. Головкин не изучил документ, лишь упомянув в своей книге о его местонахождении, следуя за архивными записями на деле и на последней странице рукописи50 [Головкин, 2016, 7]. к настоящему времени не выявлены упоминания о данной рукописи в каких-либо иных документах или печатных изданиях. анализ рукописи показал, что по филиграни на бумаге документ датируется 1843 г., а представляет собой копию с копии документа XVIII в.51 [тарасов, тарасова, 2017, 25–27]. Переписчики рукописи не указаны. датирующих записей, указывающих на создание рукописной копии, в самой рукописи не имеется. Указание на папке документа в архивном штампе (правый нижний угол) на 1812 год, очевидно, связано с примечаниями, сделанными на последнем листе рукописи: «о сем краснохолмском монастыре в истории российской иерархии напечатано 1812 года, в 4-й части, под литерою к»52 (Гато. ф. 186. оп. 1. д. 4648. Л. 8 об.). данный рукописный вариант «Летописца» сохранился в полном объеме, что показал сравнительный анализ текста с обеими печатными копиями. Утраты текста, возникшие местами из-за осыпания чернил, незначительны, текст просматривается и легко восстанавливается без ущерба для анализа по печатным копиям. данная рукописная копия «Летописца» примечательна тем, что в ней указано имя архимандрита, при котором создавалась копия в XVIII в. Эта находка подтвердила, что в XVIII в. с оригинала «Летописца» было сделано две копии — в 1764 г. при архим. Марке и в 1770–90е гг. при архим. илларионе (Макси-мовиче)53 [тарасова, сорокин, 2017, 103–104]. По какой причине и. с. Белюстин, автор «заметок пешехода», не упомянул вторую копию в своей статье, неизвестно. Может, не придал ей значение, поскольку она вторична по отношению к «копии Марка», но, вероятнее всего, по той причине, что «копии иллариона» в монастыре не было, так как она могла быть отослана в духовную консисторию для работы архим. феофана (александрова) над изданием «ири» еще в 30-40-е гг. XIX в., а он посетил монастырь летом 1852 г. Можно допустить, что именно «копия иллариона» и была найдена в. П. Успенским в консистории, а затем издана в «иБте». в нашей следующей схеме создания копий обозначим эту копию как «рк1840-х».

так же нами было установлено, что в Гато имеются и иные документы, которые содержат в себе сведения из «Летописца»: «выпись из писцовых книг (вкладной книги XVI века) о времени возникновения и истории николаевского антониева мона-стыря»54 (Гато. ф. 186. оп. 1. д. 4647), «сведения о пожертвованных деревнях разными князьями и помещиками в пользу антониева монастыря, поступивших с 1461 по 1594 годы» в списке XVIII в.55 (Гато. ф. 186. оп. 1. д. 14), «очерк древнего быта краснохолмского антониева монастыря» 1876 г.56 (Гато. ф. 186. оп. 1. д. 4570).

знакомство с документом «сведения о пожертвованных деревнях…» показало, что это выписка из «Летописца» и неизвестных монастырских доходных книг рубежа XVII–XVIII вв. о земельных вложениях в монастырь. документ носит самостоятельный характер, составлялся в обители для каких-то хозяйственных надобностей, вероятно, с целью фиксации и обоснования наличия у монастыря земельных угодий. не совсем ясно, завершен ли документ — последняя запись относится к началу XVIII в. Большая же часть записей — дословные сведения из монастырского «Летописца». Можно сказать, что для данного документа монастырский «Летописец» послужил источником.

совместно с коллегой из МГУ а. е. тарасовым нами была изучена «выпись из писцовых книг…». Первичное ознакомление с документом сразу же позволило а. е. тарасову установить, что документ повторяет текст монастырского «Летописца». хотя данный документ известен с 1989 г., в листе использования документа стоит 8 подписей, к настоящему времени нами не выявлены упоминания о данной рукописи в каких-либо документах или печатных изданиях. Проведенный нами сравнительный анализ текста показал, что документ является списком «Летописца», часть которого по неустановленным причинам утрачена57 [тарасов, тарасова, 2017, 27–30]. датирующих записей, указывающих на создание рукописной копии, в самой рукописи и на архивной папке документа (штамп в правом нижнем углу) не имеется. дата, приписанная в название дела на архивной папке, — «вкладные книги XVI века» — имеет отношение к содержанию документа, а не ко времени создания самой рукописи. По штемпелю на бумаге данная рукописная копия «Летописца» может быть датирована 50-ми гг. XIX в.58 [тарасов, тарасова, 2017, 30]. однако возможные причины написания рукописи раздвигают границы создания документа до рубежа 1860-70-х гг. возможные обстоятельства появления рукописных копий в XIX в. мы в данной статье рассматривать не будем.

рассматриваемая рукопись сохранилась лишь частично, в ней отсутствует половина текста «Летописца». каких-либо скреп XVIII в., как на рукописи 1840-х гг., в сохранившейся части текста нет. таким образом, нам неизвестно, с какого документа XVIII в. снята была эта копия. сравнительный анализ данной рукописи с рукописью 1840-х гг. показал, что тексты идентичны. Можно предположить, что обе рукописные копии были сделаны с одного источника — с «копии иллариона». обозначим данную копию в нашей следующей схеме создания копий как «рк1850-70-х».

Последняя рукопись — «очерк древнего быта краснохолмского антониева монастыря» — к настоящему времени нами до конца не изучена. определенно можно сказать, что он содержит в себе какие-то выдержки из текста монастырского «Летописца», требуется сравнительный анализ соответствующих мест «очерка» с известными текстами «Летописца»59 [тарасова, 2012, 180].

рис. 3

сравнительный анализ обнаруженных рукописных текстов XIX в. с печатными текстами Жизневского и Успенского, а также единственным источником XVII в., текст которого хотя и сохранился частично, но содержит в себе те же сведения, что и «Летописец», «выпиской», показал близость всех пяти текстов. При этом рукописные тексты XIX в. практически идентичны, разночтения носят естественный характер, что объясняется особенностями работы переписчиков. Эти же особенности подчеркивают и разновременность создания копий в XIX в. По своему фактологическому и стилистическому содержанию оба рукописных текста близки к публикации Успенского в «иБте», но имеются разночтения. и все три текста восходят к «выписке», а значит, и максимально близки к оригиналу «Летописца». Более того, стилистические особенности рукописных копий XIX в. имеют незначительные расхождения с публикацией Успенского, в то время как между собой они таковых практически не имеют. Это позволяет сделать вывод, что либо в публикации Успенского имеется искажение текста, т. е. те самые изменения, о которых говорится в предисловии к изданию, либо в основе этих трех копий лежат разные документы XVIII в. и это последнее объяснение нам кажется наиболее вероятным. в. П. Успенский нашел в тверской консистории и опубликовал в «иБте» не текст «копии иллариона», а текст «копии Марка». а и. с. Белюстин лишь привел факт создания наиболее ранней копии «Летописца», который он, видимо, считал оригиналом, и мог не обратить внимания на скрепу документа. его статья в целом содержит фактические неточности (ошибками их назвать не рискнем), поэтому не может считаться вполне достоверным источником. необходимо также отметить, что копия «Летописца», опубликованная а. к. Жизневским, стилистически отличается от копии, опубликованной в. П. Успенским, и еще более — от обеих рукописных копий. Это означает, что либо а. к. Жизневский как-то по-особенному отредактировал старинный текст перед публикацией, что маловероятно, либо осуществил свою публикацию по какой-то неизвестной нам копии «Летописца».

схема по созданию копий «Летописца» в XVII–XIX вв., с учетом данных, полученных в результате сравнительного анализа четырех известных текстов «Летописца» и «выписки», представлена на «рис. 3».

наблюдение за историей монастырского архива и историей возникновения и формирования «Летописца»60 [тарасов, тарасова, 2016, 225–241; тарасова, тарасов, 2016,

197–202] позволяет говорить, что в николаевском антониевом монастыре на протяжении XVIII–XIX вв. могло быть изготовлено несколько копий для разных нужд, и некоторые из этих копий являются не копиями оригинала-протографа, а копиями с копий. копирование текстов «Летописца» вполне допустимо рассматривать как часть процесса по разбору, изучению и сохранению монастырского архива, инициированного непосредственно администрацией монастыря, поскольку в XVIII–XIX в. для этого процесса имелись весьма конкретные предпосылки61 [абеленцева, 2015, 635–670; тарасова, 2017, 7–8, 10–11].

3. результаты общего сравнительного анализа содержания «летописца» по всем копиям в одной из своих статей мы уже рассматривали вопрос о том, что собой представляет «Летописец о зачатии Бежецкого верху николаевского антониева мо-настыря…»62 [тарасова, 2012, 185]. в литературе только а. к. Жизневский в своей «Путевой записке…» определил для монастырского «Летописца» содержание па-мятника63 [Жизневский, 1874, 85–86]. современные исследования печатного текста «Летописца», а также выявление новых рукописных памятников, позволяют внести корректировку в схему, предложенную а. к. Жизневским. Представляется возможным определить содержание монастырского «Летописца» большим количеством статей — 12-ю, являющихся общими для всех известных его списков. сравнительный анализ начальных фраз статей показал их фактологическую близость, незначительное наличие текстовых разночтений, которые не изменяют содержания документа. Мы не будем приводить начальные фразы статей всех списков. для обозначения статей приведем первоначальную фразу по публикации а. к. Жизневско-го, как наиболее ранней научной публикации источника, оговаривая особенности, если таковые есть, выявленные в других списках.

-

1) краткое заглавие документа, определенное а. к. Жизневским в «Путевой записке…»: «Летописец о зачатии николаевскаго антонова монастыря». оно идентично названиям документа в рукописи 1840-х гг.64 (Гато. ф. 186. оп. 1. д. 4648), в рукописи 1850-70-х гг.65 (Гато. ф. 186. оп. 1. д. 4647); близко к первой фразе из самого «Летописца», которая легла в название документа в двух печатных изданиях «Летописца», где отдельного самостоятельного наименования для документа не приводится66 (Жизнев-ский, 1879, 66–73; историческая библиотека, 1879, 333–345).

-

2) Первая фраза документа — название документа, вопрос о происхождении которого мы рассматривали в отдельной статье67 [тарасов, тарасова, 2016, 225–233]: в «пЖ»: «Лета 6969 года о зачатии Бежецкаго верху, николаевскаго антониева

монастыря и о строении Церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию от великих князей и боляр и прочих благодетелей». в «рк1840-х» следует буквенное обозначение цифр. в «рк1850–70-х» отмечены исправления и пропуски, допущенные при переписывании.

3) Молитвенный зачин, предшествующий последующему историческому повествованию, начинающийся словами: «Бог великий и неизреченный, в троице славимый, сотворивый небо и землю…». его содержание полностью идентично во всех списках.

4) родословная легенда нелединских-Мелецких, начинающаяся словами: «во дни великаго князя василия васильевича, нарицаемаго темнаго, прииде к нему из короны Польской, от города кролевска, некто вельможа…».

5) Повествование о появлении старца антония на землях боярина а. в. нелединского, начинающееся словами: «…лета от сотворения мира 6969 году иде некто из страны, нарицаемыя человеческими глаголы Белозерския, священноинок пустынножитель старец, нарицаемый именем антоний…». в «рк1840-х» дата обозначена буквами, переписчиком подписан перевод ее в цифры, примечательно наименование «из белозерских стран» (то же в «рк1850–70-х»). в «пУ» примечательно наименование «Белоозерския страны».

6) Устроение старцем антонием монастыря, начинающееся со слов: «и той пустынножитель, священноинок, зовомый именем антоний, на той ево афанасьевой земли созда…».

7) Повествование о строительстве каменного никольского собора, кончине старца антония, избрании нового игумена — Германа, начинающееся словами: «… лета от сотворения мира 6989 года нача в том антониеве монастыре созидатися церковь…». в «рк1840-х»: дата написана буквами, строго над ней «6989-го», а слева расшифровка даты — “«1481-е от р. хр» 6989-го”. в «рк1850-70-х»: рядом слева на полях записано «1481», имеется исправление окончания в слове «году».

8) Повествование о строительстве каменной церкви во имя Покрова Богородицы, начинающееся словами: «Лета 7002 года нача в том антонове монастыре в преславное украшение той всечестной обители созидатеся церковь…». в «рк1840-х»: дата написана цифрами, а не буквами, рядом черточка или цифра 1, или какая-то пометка; «1494 г.» написано рядом, на правом поле, над датой буквы «от р. х.». в «пУ»: примечательно написание «созидати церковь…».

9) описание вкладов в монастырь разных лиц: князя андрея Углицкого (7002 г.), василия андреевича нелединского (7008 г.), князя симеона ивановича калужского (7026 г.), ивана васильевича Шереметева (7029 г.), инока вассиана Шереметева (7056 г.), игумена иоасафа (7056 г.) (здесь конец «рк1850–70-х» гг.), Богдана Быкова, сына нелединского (7072 г.), алексея ивановича Маслова (7101 г.).

10) Повествование о дальнейшем процветании обители и кончине игумена старца Паисия, начинающееся словами: «и паки та святая и всечестная обитель большим расширением распространяшеся и многосиятельными добродетельми цветяше…». в «рк1850-70-х» этого текста уже нет, утрачен, рукопись обрывается.

11) Повествование об избрании нового игумена — старца вонифатия — и дальнейшем процветании обители благодаря жертвователям, начинающееся словами: «а по нем в том антонове монастыре, по воле праведнаго Бога и по совету того антонова монастыря братии, избран…». в «рк1840-х» и «пУ»: «избраша».

12) окончание-рассуждение. оканчивается монастырский «Летописец» словами: «…и на преславное украшение того Богом спасаемаго места, дабы и прочии по них людие тако же зря на их, тщательное снабдение Богом спасаемаго того места, и паки на преславное украшение и устроение, и сами святыя места добре снабдевали всякими благоподаяниями» (по «пЖ»). в «рк1840-х» и «пУ» появляются дополнительные слова: «…и употребление, и желай душам своим от Бога благопотребная воздаяния и упокоение и паки…».

4. общий вывод

Предпринятое нами исследование в сравнительном анализе известных четырех копий (2 рукописные и 2 печатные) и «выписки» XVII в. открывает новые перспективы в изучении «Летописца» николаевского антониева монастыря. обнаруженные новые рукописные списки «Летописца» представляют собой самостоятельный интерес, поскольку имеют ряд филологических особенностей, которые позволяют считать их не только списками старинного памятника, но и уникальными документами XIX в.

Список сокращений

Гато — Государственный архив тверской области иБте — «историческая библиотека тверской епархии» [извлечение из тверских епархиальных ведомостей]

ири — «история российской иерархии», издание архим. амвросия (орнатского)