Личностно-профессиональные особенности выпускников вузов с ограниченными возможностями здоровья как конкурентоспособных специалистов адаптивной физической культуры

Автор: Логачев Никита Вячеславович, Макеева Вера Степановна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 8, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема профессиональной подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как конкурентоспособных специалистов. Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного в 12 вузах России и ориентированного на выявление особенностей личностно-профессиональной подготовленности выпускников вузов, имеющих ограниченные возможности здоровья, как конкурентоспособных специалистов. На основании данных этого исследования и теоретических источников проводится сравнительный анализ уровня и типа профессиональной подготовленности выпускников как с ОВЗ, так и без них. Авторы приходят к выводу, что большинство студентов старших курсов с ОВЗ современных вузов обладают недостаточно высокой степенью теоретической и практической подготовленности и низким уровнем выраженности профессионально важных качеств их личности. В статье раскрываются недостатки системы профессиональной подготовки студентов с ОВЗ как конкурентоспособных специалистов.

Профессиональная подготовка, студенты с ограниченными возможностями здоровья, критерии профессиональной подготовленности, качества личности, конкурентоспособные специалисты

Короткий адрес: https://sciup.org/149137076

IDR: 149137076 | УДК: 376.2 | DOI: 10.24158/spp.2021.8.26

Текст научной статьи Личностно-профессиональные особенности выпускников вузов с ограниченными возможностями здоровья как конкурентоспособных специалистов адаптивной физической культуры

1Государственный университет управления, Москва, Россия, ,

2Государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва, Россия, ,

В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством, государственными программами и иными нормативно-правовыми актами наметилась устойчивая тенденция к уве- личению как численности студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в российских вузах, так и количества самих образовательных организаций, осуществляющих их профессиональную подготовку [1]. Поэтому актуальной и приоритетной задачей современного общества является создание условий доступного, полноценного и качественного профессионального образования лиц с ОВЗ [2]. На ее решение направлена государственная социальная политика Российской Федерации. Однако система их подготовки формируется стихийно, что связано с отсутствием в современной педагогике целостной теории, разработанной на основе результатов фундаментальных и прикладных педагогических исследований. Такая схема влечет за собой возникновение и развитие ряда проблем, от преодоления которых зависит эффективность выполнения стратегических государственных программ и реализации гуманистических идей, соответствующих общепризнанным мировым стандартам.

Главными особенностями современного высшего образования считаются ориентация на работодателя и подготовка не только высококвалифицированного специалиста как профессионала, но и специалиста, способного конкурировать на рынке труда, обладающего качествами, обеспечивающими конкурентоспособность личности. В этом направлении проводятся исследования, в которых раскрываются сущностные характеристики конкурентоспособности, ее структура, критерии, показатели, способы оценки и измерения [3].

Сегодня предпринимаются попытки теоретического и практического осмысления необходимости совершенствования профессионального образования спортсменов-инвалидов, обосновывается актуальность этой проблемы, предлагаются пути ее решения в условиях вузовского физкультурного и педагогического образования [4]. Однако до настоящего времени системных исследований вопросов профессиональной подготовки лиц с ОВЗ как конкурентоспособных специалистов по адаптивной физической культуры (АФК) еще не предпринималось.

В Российской Федерации к лицам с ограниченными возможностями здоровья относятся глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, интеллекта (умственно отсталые), опорно-двигательного аппарата, а также инвалиды, дети-инвалиды: это «физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий» [5]. Предполагается, что разработка специальных исследований по выявлению личностных особенностей людей с ОВЗ в процессе профессиональной подготовки как будущих специалистов адаптивной физической культуры внесет вклад в решение задач по повышению их способности конкурировать на рынке труда со специалистами без ОВЗ.

Целью настоящего исследования выступает выявление особенностей личностно-профессиональной подготовленности выпускников вузов, имеющих ограниченные возможности здоровья, как конкурентоспособных специалистов адаптивной физической культуры. Для достижения поставленной цели были определены критерии профессиональной подготовленности лиц с ОВЗ как конкурентоспособных специалистов по АФК, включающие теоретическую, практическую и личностную готовность, отражающие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции [6].

Теоретическая готовность предполагает наличие у будущих специалистов трех компонентов содержания образования:

-

– знаниевого: системы естественно-научных, общекультурных, экономических, психологопедагогических и специальных знаний;

-

– когнитивного: способности к педагогическому мышлению, в том числе аналитические, проектировочные и прогностические умения;

-

– креативного: способности критически и логически мыслить, проявлять творческую активность.

Практическая готовность отражает способность выполнять физические упражнения и предвидеть особенности их выполнения лицами разных возрастов и нозологических групп (психофизическая готовность), владение методами и приемами адаптивного физического воспитания (методический компонент), технологиями профилактической медицины, образовательной, коррекционной, реабилитационной, воспитательной, развивающей, компенсаторной и организационно-управленческой деятельности (технологический компонент).

Личностная готовность определяется мотивацией к трудовой деятельности; подразумевает педагогическую направленность, мотивы самоактуализации и самосовершенствования (мотивационный компонент); адекватное восприятие людей с разными взглядами и потребностями, способность устанавливать с ними контакт, доброжелательность, эмпатию, толерантность (коммуникативно-перцептивный компонент); эмоциональную устойчивость, психическую и физическую выносливость, способность к волевым усилиям, нравственную надежность, ответственность и деловитость (регуляторно-волевой компонент).

В соответствии с выявленными критериями и показателями была разработана методика оценки уровня профессиональной подготовленности конкурентоспособных специалистов по АФК студентов-выпускников с ОВЗ и без ОВЗ. В исследовании приняли участие 42 выпускника с ОВЗ и 132 нормотипичных респондентов, освоивших основную образовательную программу по данному направлению подготовки.

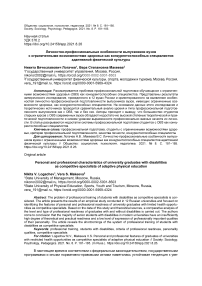

В результате исследования на базе оценки уровня подготовленности установлено, что большинство выпускников, как с ОВЗ, так и без них, обладают средним уровнем теоретической, практической и личностной подготовленности. Однако различия между двумя группами подчеркивает тот факт, что количество студентов с ОВЗ, имеющих низкий уровень профессиональной подготовленности, значимо больше, чем в группе условно здоровых респондентов (рисунок 1).

теоретическая подготовленность практическая подготовленность личностная подготовленность

-

■ выпускники с ОВЗ ■ выпускники без ОВЗ

Рисунок 1 – Уровень профессиональной подготовленности выпускников с ОВЗ и без ОВЗ, %

Так, низкий уровень теоретической подготовленности выявлен у 16,22 % опрошенных с ОВЗ, тогда как в контрольной группе такие выпускники составляют всего 9,09 %. Низкой степенью практической подготовленности, включающей психофизическую, методическую и технологическую готовность к осуществлению профессиональной деятельности в области адаптивной физической культуры, характеризуется почти половина всех принявших участие в исследовании респондентов с ОВЗ (42,86 %). В контрольной группе низкий уровень практической подготовленности определен только у 7,58 % выпускников.

Такая же картина наблюдалась и в показателях личностной подготовленности. Профессионально важные качества личности, обеспечивающие конкурентоспособность выпускников вузов – будущих специалистов по АФК, – мотивация к труду, нацеленность на успех в трудоустройстве и профессиональной деятельности – все это в большей степени характерно для респондентов, не имеющих ОВЗ. Причем среди опрошенных с ОВЗ нет ни одного студента, кто бы отличался одновременно высокими уровнями всех трех видов подготовленности.

Таким образом, в процессе исследования установлено, что конкурентоспособный тип профессиональной подготовки выпускников с гармоничным сочетанием и качественной теоретической, практической и личностной готовностью наблюдается у малого количества выпускников обеих групп.

На следующем этапе были изучены особенности развития представителей обеих групп – их когнитивная, мотивационная, эмоционально-волевая сферы личности. В этом плане внимания заслуживают результаты сравнительного анализа показателей преобладающего типа рефлексии, так как рефлексивные способности считаются одними из главных характеристик профессионализма специалистов по АФК (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели типа рефлексии респондентов

|

Показатель |

Выпускники с ОВЗ |

Выпускники без ОВЗ |

t |

p |

|

Интроспекция (самокопание) |

7,92 ± 0,8 |

4,44 ± 0,5 |

3,70 |

<0,001 |

|

Системная рефлексия |

4,56 ± 0,6 |

5,72 ± 0,6 |

1,36 |

>0,05 |

|

Квазирефлексия |

6,92 ± 0,8 |

3,78 ± 0,5 |

3,34 |

<0,01 |

Установлено, что в группе студентов с ОВЗ среднегрупповые показатели интроспекции и квазирефлексии значимо выше, чем в группе опрошенных без ОВЗ. Интроспекция как тип рефлексии заключается в самокопании и самобичевании, что находит подтверждение и в исследованиях других авторов [7]. Самокритика при этом имеет мало общего с рефлексивными способностями как умениями адекватно оценить свои возможности, сильные и слабые стороны, принять их в целях выработки путей и способов их изменения.

Интерес также представляют результаты исследования волевых способностей, поскольку волевые качества личности (целеустремленность, инициативность, активность, дисциплинированность) традиционно считаются одними из главных характеристик конкурентоспособности специалиста (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели контроля за действием у выпускников вузов

|

Показатель контроля за действием |

Выпускники с ОВЗ |

Выпускники без ОВЗ |

t |

|

В ситуации неудачи |

2,7 ± 0,5 |

5,2 ± 0,6 |

3,21 |

|

В ситуации планирования |

4,0 ± 0,5 |

6,9 ± 0,8 |

3,09 |

|

В ситуации реализации действий |

3,7 ± 0,5 |

6,8 ± 0,7 |

3,60 |

Примечание: p < 0,01.

Установлено, что в группе, состоящей из выпускников с ОВЗ, среднегрупповые показатели волевых процессов значимо ниже, чем в контрольной группе. Большинство из них по сравнению с условно здоровыми студентами характеризуются склонностью к размышлениям о своем состоянии; стремлением к концентрации внимания на собственных эмоциональных переживаниях, вызванных ситуацией неуспеха; меньшей эффективностью функционирования стратегий волевого контроля при планировании и реализации задуманных действий. Они в большей степени, чем респонденты без ОВЗ, склонны к инициации развития негативных эмоциональных состояний. Их намерения гораздо реже, чем у студентов без ОВЗ, превращаются в действия, что свидетельствует о наличии у них синдрома выученной беспомощности, ощущения внутренней несвободы, отчуждения.

Следовательно, можно констатировать, что существующие практики профессиональной подготовки в вузе лиц с ОВЗ как будущих специалистов по АФК не позволяют им достичь конкурентоспособного уровня на рынке труда наравне со специалистами без ОВЗ. Большинство из них характеризуются трудоспособным уровнем подготовленности, отражающим удовлетворительный объем знаний и умений, при недостаточной сформированности профессионально важных и конкурентообеспечивающих качеств их личности.

Полученные данные позволяют утверждать, что успешность профессиональной подготовки лиц с ОВЗ во многом объясняется следующими личностными факторами:

-

– отсутствием трудовой мотивации;

-

– заниженной или компенсаторно завышенной самооценкой;

-

– низким уровнем волевой регуляции, обусловленным ориентацией лиц с ОВЗ на негативные эмоциональные состояния, склонностью к фиксации своих переживаний, неспособностью осознавать свои намерения, реально воспринимать действительность, собственные сильные и слабые стороны.

Таким образом, в процессе исследования педагогический мониторинг профессиональной подготовленности и разработанный критериально-оценочный аппарат дали возможность выявить особенности лиц с ОВЗ, не позволяющие определять их как конкурентоспособных специалистов по АФК. Результаты показали, что большинство выпускников с ОВЗ не обладают профессиональной направленностью личности, не имеют тех профессионально важных качеств, которые могли бы гарантировать им успех в последующем трудоустройстве и построении профессиональной карьеры как конкурентоспособных специалистов.

Современная система высшего образования по адаптивной физической культуре не в полной мере учитывает особенности студентов с ОВЗ, что негативно отражается в результатах их профессиональной подготовки. Установленный факт позволяет направить усилия авторов на поиск средств и методов увеличения эффективности образовательного процесса по адаптивной физической культуре, обеспечивающих повышение конкурентоспособности студентов с ОВЗ на рынке труда.

Список литературы Личностно-профессиональные особенности выпускников вузов с ограниченными возможностями здоровья как конкурентоспособных специалистов адаптивной физической культуры

- Арефьев А.А. Комплексное сопровождение инклюзивного образования как фактор повышения конкурентоспособности инвалидов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 2-4. С. 40-42

- Логачев Н.В. Особенности функционирования современной системы инклюзивного образования // Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. 2019. Т. 8, № 4. С. 49-53. DOI: 10.12737/2587-912X-2020-49-53

- Алехина С.В., Вачко И.В. Методологические подходы к психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного процесса в образовании // Сибирский педагогический журнал. 2014. № 5. С. 97-103

- Динамика конкурентоспособности студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в процессе их обучения / Т.И. Бонкало, О.О. Заварзина, С.В. Шмелева и др. // Школа будущего. 2019. № 5. С. 92-103.

- Гребенникова В.М., Рыбкин А.Д. Анализ сущностных характеристик феномена "конкурентоспособность" в аспекте подготовки современного педагога // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9, № 5-2. С. 178-183. DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-5/2-178-183

- Динамика конкурентоспособности..

- Родионова А.Д. Влияние адаптивной физической культуры на жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов // Modern Science. 2021. № 6-1. С. 496-500.

- Об образовании в РФ: Федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ: в ред. от 7 марта 2018 г. // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53, ч. 1. Ст. 7598.

- Логачев Н.В., Шмелева С.В. Критерии и показатели профессиональной подготовленности лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья как конкурентоспособных специалистов по адаптивной физической культуре // Историческая и социально-образовательная мысль. 2018. Т. 10, № 6-2. С. 97-102. DOI: 10.17748/2075-9908-2018-10-6/2-00-00

- Динамика конкурентоспособности.

- Особенности профессиональной подготовки лиц с ОВЗ как конкурентоспособных специалистов / Т.И. Бонкало, С.В. Феоктистова, С.В. Шмелева, Н.В. Логачев // Вестник ТвГУ. Сер.: Педагогика и психология. 2020. № 4. С. 168-175

- Родионова А.Д. Указ. соч.