Личностные особенности подростков с деструктивным поведением

Автор: Кузнецова М. Н., Рычкова Л. С., Хакимова Н. О.

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1 (21), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме современного общества - деструктивное поведение подростков. Под деструктивным поведением понимается поведение, формируемое под влиянием социальной, семейной и культурной среды, направленное на разрушение материальных вещей, принятых норм и правил, а также причинение вреда себе и окружающим. Представлены результаты исследования личностных особенностей подростков с деструктивным поведением (уровень самооценки, агрессивности, групповой сплоченности, тип восприятия группы, агрессии, акцентуаций характера). Выявлено, что подросток с деструктивным поведением имеет неадекватную самооценку (завышенную или заниженную), высокий уровень агрессивности (вербальная, физическая, предметная агрессия), низкий уровень группой сплоченности, прагматический тип восприятия группы и такие типы акцентуаций, как возбудимость, циклотимность, тревожность и экзальтированность.

Деструктивное поведение, подросток, самооценка, агрессия, групповая сплоченность, восприятие группы, акцентуации характера

Короткий адрес: https://sciup.org/170199679

IDR: 170199679 | УДК: 159.9.015

Текст научной статьи Личностные особенности подростков с деструктивным поведением

Введение. За последние пять лет актуальность проблемы деструктивного поведения среди подростков обуславливается изменениями, происходящими в стране, и как в следствии — увеличение случаев деструктивных действий у молодого поколения. К таким изменениям можно отнести — деградация культуры; деформация ценностный ориентаций; ускорившийся темп жизни среди молодежи; осложнение социально-экономического положения в семье и в стране в целом; рост числа неблагополучных семей, насилия, наркомании [1—3]. Подростки очень остро переживают различные перемены и неблагоприятные изменения. В силу своей неопытности, конструктивно разрешать проблемные ситуации, у них можно наблюдать деструктивные проявления в поведении — агрессия, оскорбление, негативизм, ярость, жестокость, склонность к неоправданному риску, несоблюдение существующих норм и правил [4—6].

Изучая специализированную литературу по проблемным подросткам, можно сделать вывод, что в целом проблемный подросток конфликтен, импульсивен, вспыльчив, раздражителен, тревожен [7; 8]. Это, в свою очередь, затрудняет общение и взаимодействие с окружающими и создает сложности в процессе воспитания. Вопрос, на сегодняшний день, остается открытым — какими личностными качествами, которые повышают вероятность совершения деструктивных действий, обладает подросток?

Цель — выявить личностные особенности подростков с деструктивным поведением.

В исследовании приняли участие 120 школьников 7—8 классов МОУ СОШ г. Челябинска, в возрасте от 13 до 15 лет, из них 60 девочек и 60 мальчиков.

Материалы и методы исследования. В процессе исследования использовались следующие методики: методика склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел); методика «самооценка личности» (О. И. Мотков); опросник агрессивности (Л. Г. Почебут); шкала оценки групповой сплоченности класса (К. Э. Сишора — Ю. Л. Ханина); оценка отношений подростка с классом (Л. А. Голо-вей, О. Р. Рыбалко); методика исследования акцентуаций характера (Г. Шмишек), детский вариант.

Для подтверждения гипотезы были использованы методы математической статистики: метод кластерного анализа (кластеризация К-средними); непараметрические методы сравнений (критерий U-Манна—Уитни).

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования выборка школьников была разделена с помощью кластерного анализа (кластеризация К-средними) на три группы: «деструктивные» (36 учеников), «менее деструктивные» (40 учеников) и «конструктивные» подростки (44 ученика). Критерии для отбора в группу были следующие:

-

• склонность к преодолению норм и правил, склонность к самоповреждению и само-разрушающему поведению, склонность к аддиктивному поведению, склонность к агрессии и насилию, контроль эмоциональных реакций, склонность деликвентному поведению (по методике А. Н. Орела);

-

• вербальная, физическая, предметная, эмоциональная агрессия и самоагрессия (по опроснику агрессивности Л. Г. Почебут).

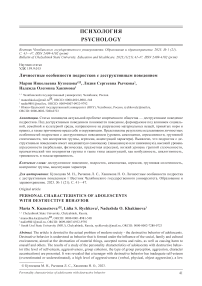

С помощью методики склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) был определен уровень выраженности показателей деструктивного поведения среди школьников. Результаты представлены на рис. 1.

На основании полученных результатов, наиболее выраженными показателями являются низкий волевой контроль эмоциональных реакций (41 чел.), склонность к агрессии и насилию (39 чел.), преодолению норм и правил (37 чел.), и самоповреждающему поведению (25 чел.). Также у 13 учеников наблюдается предрасположенность к деликвентному поведению и у 10 учеников к ад-диктивному поведению. Можно предположить, что таким подросткам свойственно нежелание или не умение контролировать поведенческие проявления своих эмоциональных реакций, они могут реализовывать негативные эмоции в поведении, использовать агрессию и насилие во взаимоотношениях с окружающими, у них отмечается низкая ценность собственной жизни и склонность к риску.

Далее с помощью методики «самооценка личности» (О. И. Мотков) был определен уровень

62 29 62

-

1 .Склонность к преодолению норм и правил

-

2 .Склонность к аддиктивному поведению

-

3 .Скл-ть к самоповреждающему поведению

-

4 .Склонность к агрессии и насилию

-

5 .Контроль эм.реакций

-

6 .Скл-ть к деликвентному поведению

Рис. 1. Уровень выраженности показателей деструктивного поведения (в процентном соотношении)

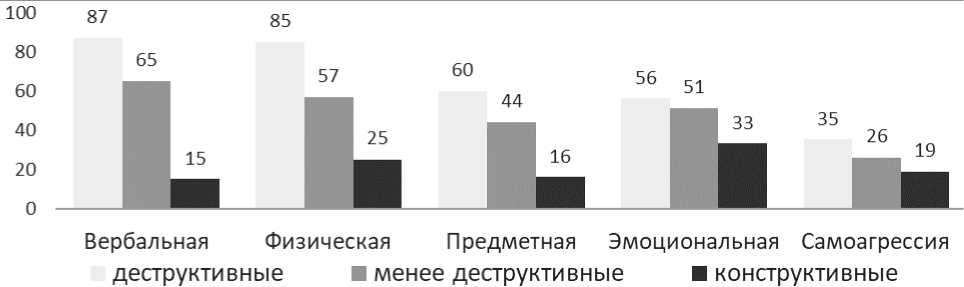

самооценки у учащихся трех групп (деструктивные, менее деструктивные и конструктивные подростки), результаты представлены на рис. 2.

По результатам методики можно отметить, что у 25 (69 %) учеников с деструктивным поведением неадекватный уровень самооценки (заниженная или завышенная), у 13 (31 %) подростков диагностируется адекватная самооценка.

Можно предположить, что подросткам с завышенной самооценкой свойственно наличие амбиций и отсутствие самокритичности, а у подростков с заниженной самооценкой могут наблюдаться депрессивные состояния, самобичевание после сильной неудачи.

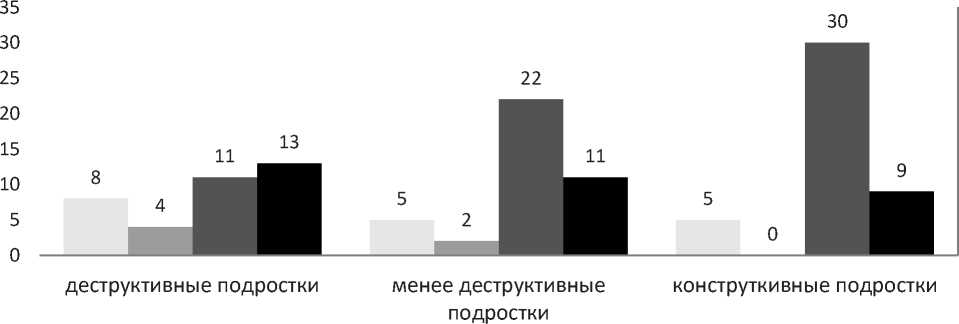

Далее с помощью опросника агрессивности (Л. Г. Почебут) были определены уровни выраженности типов агрессии среди школьников трех возрастных групп (рис. 3).

По результатам, полученные с помощью опросника, можно сделать вывод о том, что деструктивным подросткам свойственна вербальная, физическая и предметная агрессии.

Можно предположить, что подростки выражают свое агрессивное отношение к человеку через словесные оскорбления, ругательства, в ходе конфликтных ситуаций могут применить физическую силу, насильственные действия, а также могут проявлять свою агрессию через окружающие их предметы.

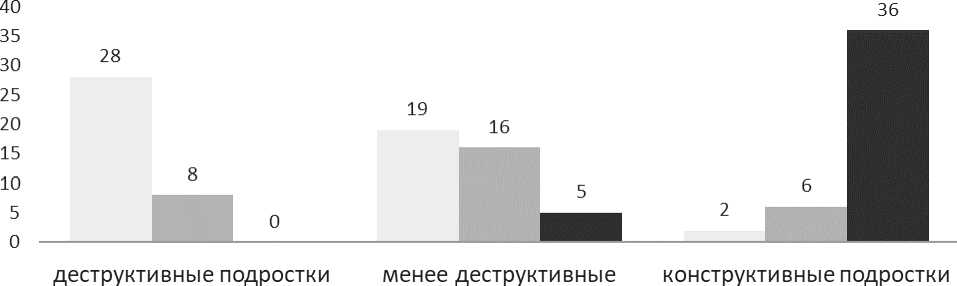

Далее с помощью шкалы оценки групповой сплоченности класса (К. Э. Сишора — Ю. Л. Ханина) был определен уровень групповой сплоченности класса, результаты представлены на рис. 4.

По результатам диагностики уровня группой сплоченности можно отметить, что у 28 (78 %) учеников, с предрасположенностью к деструктивному поведению, отмечается низкий уровень группой сплоченности. Можно предположить, что учащиеся этой группы участвуют в жизнедеятельности класса избирательно, либо не принимают участие, не чувствуют, что являются членами группы, неудовлетворенны взаимоотношениями в коллективе и имеют низкую мотивацию к учебной деятельности. У подростков может отмечаться желание перехода в другой класс/школу, они чаще

высокий

■ псевдовысокий

■ средний

■ низкий

Рис. 2. Уровень самооценки (в количественном соотношении)

Рис. 3. Уровень выраженности типов агрессии (в процентном соотношении)

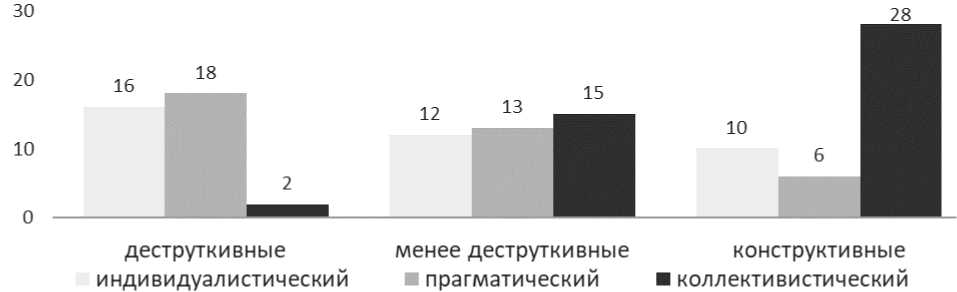

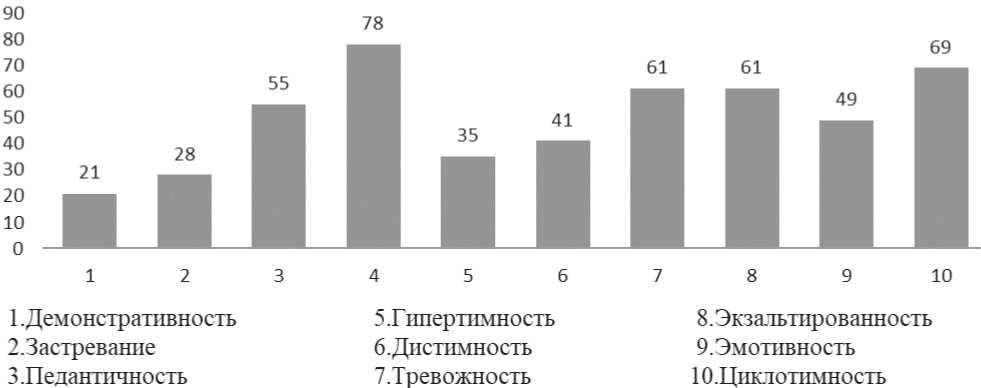

п низкий ■ среt ^ний ■ выский Рис. 4. Уровень групповой сплоченности (в количественном соотношении) Рис. 5. Тип восприятия группы (в процентном соотношении) всего не удовлетворенны взаимоотношениями со сверстниками и с учителями. Далее с помощью опросника оценки отношений подростка с классом (Л. А. Головей, О. Р. Рыбалко) был определен тип восприятия группы (рис. 5). По полученным результатам опросника можно сделать вывод, что 18 (50 %) ученикам с деструктивным поведением свойствен прагматичный тип восприятия группы. Можно предположить, что подростки воспринимают группу как средство достижения индивидуальных целей, группа оценивается ими как полезная или неполезная. Они могут отдавать предпочтение компетентным членам группы, которые смогут решить сложные проблемы. У 16 (44 %) учеников наблюдается индивидуалистический тип восприятия группы. Это может свидетельствовать о том, что подросток может воспринимать группу как помеху своей деятельности, в некоторых случаях может относиться нейтрально. Учащийся может уклоняться от совместных форм деятельности, для него группа не представляет самостоятельной ценности. Далее с помощью методики исследования акцентуаций характера (Г. Шмишек), были выявлены типы выраженности акцентуаций. Результаты представлены на рис. 6. Рис. 6. Тип выраженности акцентуаций характера (в процентном соотношении). С помощью методики были полученные результаты о том, что наиболее выраженными типами акцентуаций характера являются возбудимый, циклотимный, тревожный и экзальтированный. Можно предположить, что подросткам свойственна импульсивность поведения, низкая терпимость в отношениях с окружающими. Также может отмечаться смена гипертимических и дистимических состояний, в которых может замедляться реакции и мышление, снижение эмоционального отклика. Далее был проведен дисперсионный анализ Краскела — Уоллиса трех групп — «деструктивные», «менее деструктивные» и «конструктивные» подростки. В основу данного анализа задействованы шкалы методики склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел), самооценка личности (О. И. Мотков), типы агрессивности (Л. Г. Почебут), уровни групповой сплоченности класса (К. Э. Сишора — Ю. Л. Ханина), типы восприятия группы (Л. А. Головей, О .Р. Рыбалко) и типы акцентуаций характера (Г. Шмишек). Результаты представлены в таблице. Заключение. Таким образом, по результатам дисперсионного анализа можно сделать вывод, что подростки, предрасположенные к деструктивному поведению имеют следующие личностные особенности — низкий волевой контроль эмоциональных реакций; склонность к агрессии (вербальной, физической, предметной) и насилию; Результаты дисперсионного анализа

Показатели

Достоверность различий Р

Волевой контроль эмоциональных реакций

0,006

Склонность к агрессии и насилию

0,006

Возбудимость

0,006

Низкий уровень группой сплоченности

0,006

Вербальная агрессия

0,005

Физическая агрессия

0,005

Циклотимность

0,005

Заниженная самооценка

0,005

Тревожность

0,004

Склонность к преодолению норм и правил

0,004

Экзальтированность

0,004

Завышенная самооценка

0,004

Прагматический тип восприятия группы

0,004

Предметная агрессия

0,003

Склонность к самоповреждению и саморазрушающему поведению

0,003

Самоагрессия

0,002

Шкала склонности к деликвентному поведению

0,001

Шкала склонности к аддиктивному поведению

0,001

возбудимость; низкий уровень групповой сплоченности; циклотимность; неадекватно заниженную или завышенную самооценку; тревожность; склонность к преодолению норм и правил; экзаль- тированность; прогматический тип восприятия группы; склонность к самоповреждению, само-разрущающему, деликвентному и аддиктивному поведению.

Список литературы Личностные особенности подростков с деструктивным поведением

- Баева И. А., Гаязова Л. А., Кондакова И. В., Лактионова Е. Б. Психологическая безопасность и социальный интеллект подростков и юношей // Психологическая наука и образование. 2021. Т. 26, № 2. С. 5-16.

- Бардышевская М. К., Деструктивные факторы в развитии младших школьников с социально опасной агрессией // Вопросы психологии. 2022. Т. 68, № 3. С. 59-70.

- Злоказов К. В. Социально-психологические предпосылки деструктивного поведения подростков в школе // Педагогическое образование в России. 2016. № 5. С. 71-81.

- Исаева О. М., Волкова Е. Н., Акимова А. Ю. Факторы психологического благополучия российской молодежи // Психологическая наука и образование. 2022. Т. 27, № 4. С. 24-35.

- Сергоманов П. А., Андреева А. Д., Данилова Е.. Российский подростки эпохи позднего СССР и современного Российского общества // Вопросы психологии. 2020. № 4. С. 40-53.

- Собкин В. С., Федотова А. В. Подростковая агрессия в социальных сетях: восприятие и личный опыт // Психологическая наука и образование. 2019. Т. 24, № 2. С. 5-18.

- Трошина Н. В. Формы агрессивного выражения деструктивности в современном обществе // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 7(81). С. 193-195.

- Хломов К. Д., Бочавер А. А., Фоменко М. С., Селванова Е. И., Шемшурин А. А. Агрессия и автономия в подростковом возрасте // Психологическая наука и образование. 2022. Т. 3, № 3. С. 117-128.