Лингвометодические основы обучения студентов рецептивной эмотивной лексике в процессе чтения художественных текстов

Автор: Шевчик Екатерина Евгеньевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Лингвистика и коммуникация

Статья в выпуске: 6 (59), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме обучения студентов пониманию эмотивной лексики в процессе чтения художественных тек- стов на английском языке. Рассматривается пошаговая методика обучения рецептивной эмотивной лексике. Представле- ны результаты опытного обучения, доказывающие эффективность разработанной методики.

Эмотивная лексика, понимание, художественный текст, обучение, студенты второго профиля

Короткий адрес: https://sciup.org/148310968

IDR: 148310968 | УДК: 378.147

Текст научной статьи Лингвометодические основы обучения студентов рецептивной эмотивной лексике в процессе чтения художественных текстов

Вопросу обучения чтению в теории и практике преподавания иностранных языков уделялось и уделяется достаточно внимания. Данное обстоятельство объясняется значением чтения как вида речевой деятельности: чтение является источником развития и обогащения устной речи, совершенствования ее качественной стороны; имеются широкие возможности использования чтения как средства расширения кругозора, приобретения знаний о стране изучаемого языка. Практика в чтении оригинальной литературы способствует развитию чувства языка, повышению коммуникативнопознавательной мотивации, положительно воздействует на личностно-эмоциональное состояние студентов, позволяет в комплексе и более эффективно решать стоящие перед профессиональным иноязычным образованием задачи, используя его дидактический, развивающий и воспитательный потенциал.

Однако еще остается много вопросов, ожидающих разрешения и не теряющих своей актуальности, таких, например, как специфика обучения английскому языку бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование», особенно в качестве второго профиля на факультетах неязыковой направленности.

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком на профессиональном уровне (пятый уровень владения иностранным языком –Effectiveness) и Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по подготовке будущего учителя иностранного языка (Направление 44.03.05 «Педагогическое образование» Профили «Начальное образование», «Иностранный (английский) язык») предусматривают развитие следующих умений у будущих специалистов: давать языковую, эстетическую, культурологическую интерпретацию художественного и публицистического текста; уметь проводить лингвистический анализ научного, научно-популярного и делового текста. Данные нормативные документы предполагают, что студентов необходимо обучать: а) понимать и критически оценивать практически все формы письменной речи, включая абстрактные, слож- ные в структурном отношении или написанные разговорным языком художественные и нехудожественные тексты; б) понимать длинные сложные тексты по широкому кругу вопросов, оценивать тонкие стилистические нюансы и как скрытое, так и эксплицитно выраженное значение текста. Кроме того, документами предусмотрено, что студентам необходимо владеть обширным продуктивным и рецептивным словарным запасом, включая эмоционально окрашенные и коннотативно окрашенные лексические единицы и синтаксические конструкции.

Являясь главным лицом мира, человек не может не выражать своего эмоционального отношения к его объектам, их качествам, свойствам и т. д., следовательно, эмоции находят свое отражение в языке. Язык – это больше, чем средство передачи и получения рациональной информации, т. к. он часто выражает, передает и вызывает эмоции, поэтому он должен обладать эмотивной функцией. На языковом же уровне эмоции, по мнению исследователей, трансформируются в «эмотивность» – лингвистическое выражение эмоций [11, 16].

В психологии отмечается важность эмоций и оценок в организации целенаправленного поведения человека, в «настройке», т. е. изменении способности восприятия в зависимости от изменения условий; эмоции имеют большое значение для активности сознания [20]. Эмоции находят свое отражение в тексте, сопровождая, окрашивая его рациональное содержание, и способствуют формированию читательской интенции, отмечая собой начало и конец волевого акта. Желая заинтересовать или убедить реципиента, автор мобилизует свои и его эмоции, в связи с чем эмоционально-оценочный компонент в высказывании художественного текста предшествует диктальному.

Понимание особенностей выражения эмоций представителями другой лингвокультуры и их адекватное восприятие имеет большое значение для достижения успешной межкультурной коммуникации. В реальной и художественной межкультурной коммуникации отсутствие эмотивной компетенции у речевых партнеров (или у одного из них) неизбежно ведет к эмоциональному неуспеху (помехе или провалу). Специфика проявления, переживания и выражения эмоций в языке и речи зависит от своеобразия культуры и этноса. Индивидуальные эмоциональные переживания являются живым источником формирования национального и общечеловеческого опыта. Устойчивость и узнаваемость эмоциональных смыслов, в свою очередь, обеспечивается за счет существования социального ядра эмоций – единых для всех представителей данной культуры образцов, стереотипов эмоциональных ситуаций и реакций на них, определяемых как «эмотивная компетенция».

Эмотивная компетенция, которая является частью общей коммуникативной компетенции в преподавании иностранного языка, предполагает обучение студентов лингвистическому, психологическому и социокультурному аспектам языка. Данные знания помогают студентам развивать навыки чтения с полным пониманием содержания аутентичного текста.

Эмотивная компетенция включает не только знание базовых универсальных эмоций, средств их номинации, дескрипции и выражения на контактирующих языках, знание правил интра- и интервзаимосвязи средств с эмоциями как культурными референтами, но и знание когнитивно-дискурсивных правил эмоционально-этнической идентификации речевых партнеров.

Эмотивная тональность художественных текстов отражает сложное взаимодействие одновременно нескольких эмоциональных задач (эмоциональное самовыражение автора, рассказчика, персонажей; эмоциональная оценка ситуации автором, рассказчиком; эмоциональное воздействие на читателя), которые в художественной деятельности являются доминирующими по отношению к рациональным.

Необходимым условием для глубокого понимания художественной аутентичной литературы, осознания идейного смысла произведения, а следовательно, для понимания менталитета, психологии людей, говорящих на других языках, является понимание эмотивной лексики, поскольку данный пласт лексики выражает эмоции.

Таким образом, понимание эмотивной лексики в иноязычных художественных текстах является важным и необходимым условием, во-первых, для понимания мотивов и особенностей поведения героев, их внутреннего мира и личности автора произведения, что способствует осознанию идейно- го смысла произведения. Во-вторых, понимание лексических единиц с эмоциональной коннотацией является обязательным условием понимания человеческой психологии, культуры, менталитета людей, говорящих на иностранном языке, т. е. речь идет о формировании эмотивной компетенции студентов, являющейся частью общей профессиональной компетентности будущих преподавателей иностранного языка.

Для выражения категории эмотивности в текстах художественных произведений используются различные средства языка: фонетические, графические, морфологические, синтаксические и т. д. Лексические средства занимают ключевое место среди эмотивных средств языка. В настоящее время возможно выявить следующие направления исследований: изучение отдельных эмотивных лексем; исследование лексико-семантических групп эмотивной лексики; изучение синонимических и антонимических отношений эмотивной лексики; рассмотрение семантических/тематических полей, охватывающих эмотивную лексику; анализ роли метафоры в семантическом представлении эмоций.

В лексической системе языка разграничивают два типа слов, передающих эмоциональную сферу человека: слова, выражающие эмоции, и слова, сообщающие о них [5], эмотивную лексику и лексику эмоций [1, 9]. Эмотивная лексика – совокупность слов с эмотивной семантикой в статусе значения и созначения, а лексика эмоций – слова, которые не выражают эмоции непосредственно, а называют их [1].

Б. Волек разграничивает эти группы как различные эмотивные знаки, «значение которых может конструироваться либо понятиями, либо прямыми эмоциональными переживаниями» [4, с. 16].

В.И. Шаховский выделяет следующие статусы эмотивной семантики слова: а) эмотивное значение, присущее для слов аффективов, передающих эмоциональное состояние говорящего (бранная лексика, междометия, междометные слова); б) эмотивная коннотация, сопровождающая логико-предметную номинацию и выражающая эмоциональное отношение говорящего к объекту наименования в целом или к его признакам (старый, девчушечка). Коннотация здесь может быть сосредоточена в семантике аффиксов или актуализировать переносное значение слова [17, С. 20–24]. В.И. Шахов-ский в своей семантической модели выделяет два вида контекстуальной семантики словарных единиц: а) экспликацию скрытых, глубинных, виртуальных эмосем; б) наведение эмосем из контекста, когда в слове нет своей эмосемы, но в некоторых контекстах на семантику слова наводится ситуативная эмо-тивная сема [9, с. 168]. Слова, называющие эмоции, являются носителями эмотивной семантики первого типа. Таким образом, имя эмоции потенциально эмотивно. Их можно рассматривать как «ключевые» элементы, «опорные точки», связанные с «предметами» эмотивного содержания в пространстве высказывания и целого текста [13, с. 147].

Лексику, отображающую эмоциональные концепты, А. Вежбицкая рассматривает как способ сокращенного представления эмоциональных ситуаций, признает, что сама мысль об эмоциональном концепте эмоционально маркирована [3, с. 337].

В настоящей статье эмотивная лексика понимается как собирательное понятие. Мы не разграничиваем термины «эмотивная», «эмоциональная», «эмоционально окрашенная лексика», «эмотивно окрашенная лексика», «лексика эмоций», «эмотивные лексические единицы». Все они определяются в рамках данного исследования как синонимы.

Ниже представим особенности обучения эмотивной лексике с учетом сложного отношения лексических систем русского и английского языков в сознании, мышлении и речевой деятельности.

Поскольку обучение студентов рецептивной эмотивной лексике осуществляется путем обращения к словообразованию и на основе контекстуальной догадки, нами были проанализированы языковые средства, выражающие эмоции словообразовательного и синтаксического уровней. Установлено, что в английском языке выделяются следующие языковые спецификаторы эмоций: ‘-y’, ‘-ling’, ‘-ster’, ‘-ard’, ‘-monger’, ‘-ish’, ‘-(s)y’, ‘-ton’, ‘-kin’, ‘-let’ и т. д. Отметим, что для выражения позитивной оценки употребляются суффиксы: ‘-y’, ‘-sy’, ‘-kin’, ‘-ette’, а для выражения негативной оценки – суффиксы: ‘-ling’, ‘-let’, ‘-ard’, ‘-ster’, ‘-aster’, ‘-eer’, ‘-monger’, ‘-ton’ [16].

К основным синтаксическим конструкциям, выражающим эмотивность, относятся следующие: how/where/who/what/why on earth…! (как/где/кто/какой/с какой стати, за каким дьяволом …!); (The) N! (имя существительное!); such+ N (какой, какая + имя существительное!); you + N! (ты + имя существительное!); that/this + N1 + of N2/Pro (этот/тот + имя существительное 1 + имя существительное 2/ местоимение); that + N! (этот/тот + имя существительное!) и т. д. [15, 16].

При разработке методики обучения студентов рецептивной эмотивной лексике необходимо учитывать следующие трудности лингвистического характера, с которыми сталкиваются обучаемые в ходе работы с данной категорией лексических единиц: зависимость значения лексической единицы, имеющей эмотивную окрашенность от определенного контекста; многозначность и омонимия; словообразовательная омонимия. К трудностям социокультурного характера мы относим особенности, которые связаны с межкультурными различиями в проявлении, переживании и выражении эмоций и зависят от социально-культурных норм общества, типа культуры, стереотипов и правил проявления эмоций в том или ином социуме.

Поскольку обучение рецептивной эмотивной лексике реализуется в процессе чтения художественных текстов, мы остановились на анализе их специфических особенностей. Как известно, художественный текст представляет собой систему кодов: языкового, предметного, коммуникативного, эстетического и эмотивного.

К основным текстовым категориям относятся информативность, модальность, связность (когезия), членимость, целостность (когерентность). Характеристиками художественного текста являются следующие: диалогичность, эффект отчуждения, субъективность, семантическая открытость, наглядность, имплицитность страноведческой информации, языковая сложность, воспитательная ценность, эстетическая ценность и эмоциональность [6].

Ввиду того, что понимание эмотивной лексики и художественного текста, содержащего данный пласт лексических единиц, предполагает вариативность (поливариативность), рассмотрены факторы, от которых зависит восприятие и понимание. Среди них можно выделить: информационную (коммуникативную) насыщенность текста; смысловые категории, реализованные в тексте; языковые средства выражения смысловых отношений, раскрываемых в тексте; полиграфическое оформление текста; степень приближения лексики, грамматики и стиля речи чтеца к лексике, грамматике и стилю автора текста; обученность умению чтения (владение стратегиями чтения и умениями извлекать информацию из текста, владение приемами чтения); правильную организацию направленности внимания при чтении; эмоциональную подготовленность чтеца, его интерес к читаемому; эмоциональную чуткость и эмоциональное сопереживание чтеца; возрастные особенности чтеца; индивидуально-личностные особенности реципиента, т. е. особенности темперамента и характера, а также его читательскую пресуппозицию и опыт.

Установлено, что понимание не ограничивается лишь извлечением информации из текста, понимание текста носит «активно ответный характер». Одним из критериев понимания является личностное эмоционально-оценочное отношение к воспринимаемому, умение выразить прочитанное в какой-либо другой форме, использовать полученную из текста информацию в своей деятельности для изменения себя и мира.

Понимание характеризуется уровневостью, которая проявляется в постепенном переходе от понимания отдельных слов к пониманию смысла высказываний и от них – к формированию представления о смысле всего текста. Тем самым процесс восприятия текста представляется как иерархическая система с восхождением от низшего (сенсорного) к высшему (понятийному) уровню.

В этой связи уместно подчеркнуть, что выделяются два уровня понимания текста – уровень значения и уровень смысла. На первом уровне устанавливаются значения языковых единиц в их непосредственной взаимосвязи, на втором – происходит смысловое восприятие текста как целостного речевого произведения. Если первый уровень можно определить как процесс извлечения фактической информации текста – понимание фактов, передаваемых языковыми средствами, то второй предполагает дальнейшую переработку уже полученной информации, т. е. факты, реконструированные в процессе чтения, включаются в мыслительную деятельность читающего, направленную на их оценку, принятие на их основе решений и т. д. Поэтому понимание, особенно на уровне смысла, носит субъективноличностный характер. Характеристиками понимания текста служат такие критерии, как полнота, точность и глубина [7, 9, 10].

Разрабатывая методику обучения студентов рецептивной эмотивной лексике, необходимо учитывать, что понимание текста осуществляется при комбинации двух психологических механизмов – нисходящего и восходящего. При нисходящем механизме процесс понимания и переработки информации движется от более высокого уровня текста к более низкому. Под более высоким уровнем художественного текста понимаются фоновые знания и ожидания читающих, их социолингвистическая и коммуникативная компетенция, под более низким уровнем понимается быстрое и безошибочное распознавание лексико-грамматических форм. Действия анализа и синтеза интегрированы и взаимодействуют друг с другом с преобладанием действий синтетического характера [2, 18].

При восходящем способе восприятия и переработки информации происходят последовательно разворачивающиеся процессы декодирования поступающей информации «снизу», т. е. от распознавания графем и фонем – к словам, от слов – к предложениям, от предложений – к сверхфразовым единствам и к пониманию текста в целом. Такой механизм предусматривает поэлементное усвоение всех основных компонентов этой системы, их накопление и интеграцию, а затем понимание прочитанного в целом [7, 12].

Мы предлагаем методику обучения студентов, используя две стратегии понимания и переработки информации: нисходящую («сверху – вниз») и восходящую («снизу – вверх»), поскольку, во-первых, в процессе чтения, двигаясь от завязки к развязке, читатель использует обе эти стратегии, во-вторых, этого требует лингвистическая специфика эмотивной лексики (полярность, вариация понимания одной и той же эмотивной лексической единицы в зависимости от контекста, наличие эмотив-ного потенциала в нейтральных лексемах и т. д.).

Невозможно изолированное обучение адекватному пониманию эмотивной лексики, т. е. с использованием только пути, предполагающего декодирование поступающей информации «снизу».

Отметим, что организация процесса обучения пониманию рецептивной лексики с эмоциональной коннотацией у студентов происходит успешно при условии того, что у них сформирована эмотивная компетенция, структурными компонентами которой являются: а) психологические знания, предполагающие знания базовых, фундаментальных и наиболее часто испытываемых и выражаемых эмоций; б) лингвистические знания, включающие знания основных вопросов значения слова, знание суффиксов, выражающих эмоциональную коннотацию; в) социокультурные знания; г) психолингвистические навыки и умения в восприятии и понимании слов по формальным признакам, узнавании слова по семантическим признакам и на основе языковой догадки, в дифференциации нейтральных и эмотивных лексических единиц, значений слов, в распознавании двух кодов информации (первый код связан с передачей логической информации, второй –с эмоциональной информацией); д) учебно-методические навыки и умения, связанные с владением операциями анализа и синтеза, со смысловым аспектом текста.

Предлагаемая методика обучения рецептивной эмотивной лексике в процессе чтения художественных текстов состоит из трех последовательных шагов, известных как предтекстовый (prereading), текстовый (while reading) и послетекстовый (postreading) этапы.

Рассмотрим данную методику на примере работы с текстом У.С. Моэма «Церковный служитель» (“The Verger” by W.S. Maugham).

Первая (дотекстовая) серия, состоящая из двух блоков (понимание «снизу-вверх» и понимание «сверху-вниз»), представляет собой сбор информации об авторе художественного произведения, об истории создания произведения, а также проведение социолингвистического эксперимента, который позволяет выделить набор ассоциативных слов у опрашиваемых людей при прочтении названия произведения. Данные ассоциации позволяют установить эмоциональный семантический радиус еще до прочтения самого произведения, ведь обычно название сразу же вызывает у читателей положительные или отрицательные эмоции. Впоследствии у студентов появляется возможность сравнить эмоции «ожидания» с эмоциями «реальности», которые появились уже после прочтения произведения. Помимо этого, предтекстовый этап включает в себя различные упражнения, направленные на повторение знаний об эмотивности, тренировку в восприятии и идентификации эмоций у студентов, что позволяет облегчить дальнейшую интерпретацию эмоций в художественном произведении [14]. На предтекстовом этапе происходит введение и семантизация эмоциональных лексических единиц; тренировка в восприятии, узнавании, идентификации и переработке формальной языковой информации; снятие трудностей последующего восприятия текста, содержащего эмотивную лексику; предупреждение внутриязыковой интерференции. В контексте работы над первым блоком дотекстовой серии предлагаются упражнения на уровне слова:

-

1) по обучению восприятию и пониманию слов по формальным признакам (по словообразовательным элементам): Arrange the following words in the appropriate lists according to which part of speech they are:

Sensation, insufficiently, quietly, regretted, leisurely, subdued, infantry, unconscious, admiration, surprised, pleasant, nods, uneasiness, expression, slightly, troubled, respectful, obsequious, attitude, firmness, self-assurance, unimpeachable, briskly.

|

noun |

adjective |

verb |

adverb |

-

2) по обучению языковой догадке – упражнения на межъязыковые соответствия (слова-интер-национализмы, упражнения на омонимы): Look at the following words. Try to guess the meaning, using the knowledge of the Russian language. Find and translate the sentences where these words are used:

Tolerant, expression, aristocratic features, prehistoric monster, tact, surprised, source, extraordinary, complimented, the dignified symbol of his office, character, situation, extraordinary.

-

3) по узнаванию слова по семантическим признакам (по синонимам/антонимам, по дефинициям, перевод, расположение лексических единиц по степени интенсивности эмоции). Read the following chain of the Russian adjectives. Put the English adjectives from the tables in the same order, mind the degree of the emotional intensity:

-

1. плохой – дурной – скверный – отвратительный – ужасный – кошмарный;

-

2. страшный – ужасный – кошмарный – жуткий – чудовищный;

-

3. удивлять – поражать – изумлять – шокировать

nasty, terrible, bad, disgusting, horrible, dreadful

weird, terrible, awful, monstrous, horrible

astonish, surprise, amaze, thrill

Работа на уровне предложения предполагает упражнения: 1) по восприятию и идентификации лексических единиц; 2) по дифференциации формальных признаков (-ed/-ing); 3) по дифференциации нейтральных и эмотивных лексических единиц; 4) по дифференциации значений лексических единиц.

Во втором блоке дотекстовой серии реализуются упражнения на прогнозирование содержания (по заголовку, по абзацам), на актуализацию имеющихся фоновых знаний. Например:

-

– You are going to read a text “The Verger” by W.S. Maugham. From the title of the text, what do you think you are going to read about?

-

– Read the first sentences of the paragraph of the text and predict the contents of the story.

Вторая (текстовая) серия предлагаемой методики обучения пониманию эмотивных лексических единиц также представляет собой сочетание двух блоков. В первом блоке (понимание «снизу-вверх») предлагаются упражнения: 1) по свертыванию текста (найти в тексте слова, выражающие эмоции, используя знание словообразовательных элементов и языковую догадку): Read the text. Find and underline emotive words in the extract, decoding their semantics; 2) сложить различные по интен- сивности и оценочному знаку эмоции, получившие выражение в тексте и выявить эмотивную доминанту: Read the extracts of text and define their dominant emotions: positive, negative, neutral.

Второй блок (понимание «сверху-вниз») включает упражнения по анализу текстовых категорий:

-

1) по выявлению категории информативности цитирование, перефразирование: Find and translate the sentences from the text which express:

– nervousness;

– astonishment;

– indignation;

– humiliation;

– pride;

– sadness.

-

2) по выявлению категории модальности;

-

3) по выявлению категории связности и целостности (когезии, когерентности): Reread the text. Find and underline the linking words or phrases which indicate:

– the important point;

– the important contrast;

– conclusion;

– examples etc.

-

4) по выявлению категории членимости: Reread the text. Select the parts of the text:

-

– the headline;

-

– the introduction;

-

– the section headings;

-

– the subsection headings;

-

– the main part;

– the conclusion.

-

5) по выявлению имплицитной страноведческой информации.

Третья (послетекстовая) серия является завершающим шагом лингводидактической методики, который направлен на проверку правильного понимания основного смысла художественного текста и интерпретации присутствующих в нем эмотивных лексических единиц. В контексте работы над первым блоком (понимание «снизу-вверх») проводятся упражнения по упрочению парадигматических и синтагматических связей эмотивной лексики. Например, 1) Answer the following questions without looking back at the text.

-

1. The word ‘astonishment’ means:

-

– shy, awkward or guilty feelings;

-

– great happiness;

-

– a feeling of very great surprise.

-

2. The word ‘uneasiness’ refers to:

-

а) positive feeling;

-

b) negative feeling;

-

c) neutral feeling.

-

2 ) Some words from the text are listed below. If a word expresses positive feeling, draw “+”, if a word expresses negative feeling, draw “–”.

В контексте работы над вторым блоком (понимание «сверху-вниз») реализуются упражнения: 1) по проверке понимания логического и эмотивного кода текста; 2) по развитию линейного и интуитивного мышления. Например:

-

– Reread the text. Choose the extracts, where the author describes the heroes in an indirect way, using emotive vocabulary. Translate these extracts.

-

– As you read a text, ask yourself, ‘How does the writer feel? What is the atmosphere like? What would I do in this situation?’ These are the kinds of questions which need a careful reading of the text and an understanding of its cultural, social and emotional background.

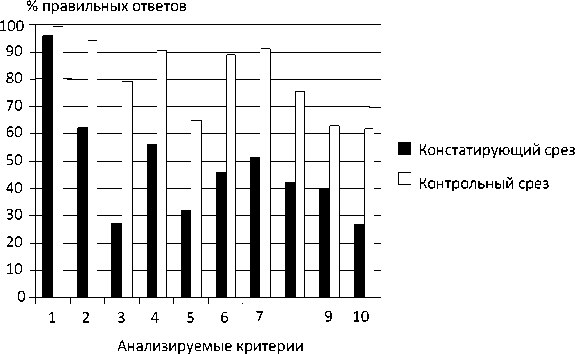

Для определения результативности разработанной методики обучения студентов рецептивной эмотивной лексике в процессе чтения художественной литературы и возможности внедрения ее в практику обучения была проведена ее опытная проверка в 2016–2018 учебных годах. В целях подтверждения (либо опровержения) эффективности предлагаемой методики опытное обучение было организовано в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. При организации опытного обучения использовалась вертикальная форма среза (в методической литературе ее еще называют невариантной), которая предполагает сравнение уровней знаний, умений и навыков у одних и тех же обучающихся в разное время (до и после формирующего этапа), т. е. противопоставление результатов производится по вертикали, а не по горизонтали [8]. Такой вид среза допустим и даже желателен тогда, когда нет подразделения на экспериментальные и контрольные группы, и в результате опытного обучения сравниваются результаты успешности обучения по обсуждаемой методике внутри одной и той же группы в начале и по завершении опытной работы.

В связи с чем основная проверка эффективности методики обучения студентов рецептивной эмотивной лексике проводилась внутри одних и тех же групп студентов II и III курсов (Направление 44.03.05 «Педагогическое образование» Профили «Начальное образование», «Иностранный (английский) язык»).

Оnметим, что в ходе опытного обучения использовались следующие методы исследования: анкетирование, тестирование, наблюдение, анализ и классификация типичных ошибок, математические методы.

Опытное обучение проводилось в три этапа – доопытный (констатирующий) срез, непосредственно обучение пониманию лексических единиц с эмоциональной коннотацией (формирующий этап), послеопытный (контрольный, итоговый) срез. На первом этапе организовывалось анкетирование студентов, целью которого было определение отношения студентов к обучению пониманию иноязычного текста и эмотивной лексики и изучение общих представлений студентов о приемах и способах понимания лексических единиц и целого текста. Анализ анкетирования показал, что студенты II и III курсов (Направление 44.03.05 «Педагогическое образование» Профили «Начальное образование», «Иностранный (английский) язык») редко читают художественную литературу на английском языке, только по мере требования преподавателя, лишь для домашнего чтения (1 раз в 2 недели) и индивидуального чтения (1 раз в семестр), хотя все испытуемые считают, что существует острая необходимость в обучении пониманию иноязычных художественных текстов. Как полагают испытуемые, понять текст – это перевести, понять сюжет, осмыслить, уметь выявить основную идею, проблему, замысел автора, свободно говорить на тему текста, проанализировать, пересказать, текст должен найти (не найти) отклик в душе у читателя. При проведении анкетирования было выявлено, что большинство студентов при чтении иноязычных художественных текстов испытывают трудности лексического характера. Достижению положительного результата понимания текста способствует знание слов, расширение лексического запаса. Встретив в тексте незнакомые слова, опрошенные чаще всего прибегают к помощи словаря, не пытаясь догадаться об их значении по контексту или по словообразовательным элементам. Многие студенты не знают, что такое эмотивная лексика, какова ее роль в понимании текста, может ли быть по-разному понята одна и та же эмоция.

В рамках первого этапа также был проведен доопытный срез, выявляющий уровень владения умениями восприятия и адекватного понимания эмотивных лексических единиц изолированно, на уровне предложения и на уровне текста. Полученные результаты позволили утверждать о низком уровне понимания эмотивной лексики как изолированно, так и на уровне предложений и текста, и убедительно доказали необходимость использования специально разработанной методики обучения пониманию лексики и синтаксических конструкций, выражающих эмоциональное состояние.

Второй этап – опытное обучение (формирующий этап), целью которого являлось формирование эмотивной компетенции у студентов II и III курсов, изучающих английский язык как второй профиль, структурные компоненты которой описаны выше.

По окончании опытного обучения в рамках третьего этапа был проведен итоговый (контрольный) срез. Задания и условия итогового среза были аналогичны констатирующему срезу. Целью итогового среза являлось определение эффективности разработанной методики обучения студентов рецептивной эмотивной лексике и синтаксических конструкций, выражающих эмоции, после проведения опытного обучения. Данные, полученные в ходе итогового среза, анализировались по тем же критериям, что и данные констатирующего среза. Показателем наличия трудностей служило неправильное или неполное выполнение задания, а также его невыполнение. Анализу подверглась как количественная сторона, так и качественная сторона выполнения заданий.

Предлагаемая методика обучения студентов II и III курсов рецептивной эмотивной лексике в процессе чтения художественной литературы может считаться эффективной, поскольку итоговый уровень развития умений понимать лексические единицы и синтаксические конструкции, выражающие эмоциональное состояние, значительно превзошел исходный.

Эффективность данной методики оценивалась по следующему диапазону показателей (критериев): 1) знание базовых и наиболее часто испытываемых эмоций; 2) сформированность навыков понимания эмотивной коннотации слов по формальным признакам; 3) развитие умений студентов семантизировать эмотивные лексические единицы; 4) развитие умения дифференцировать эмотивные и нейтральные лексические единицы; 5) развитие умений дифференцировать значения лексических единиц; 6) развитие умений дифференцировать эмотивные лексические единицы по формальным признакам (окончания ‘-ed’ или ‘-ing’); 7) развитие умений прогнозировать содержание текста; 8) развитие умений определять эмотивную доминанту в тексте; 9) сформированность умений анализа текстовых категорий (категория информативности); 10) степень понимания логического и эмотивного кодов текста.

Динамика критериев опытного обучения до и после формирующего этапа представлена на рис.

Рис. Сравнительные результаты констатирующего и контрольного срезов

Путем опытного обучения доказано, что организация обучения с применением разработанной методики значительно повышает качество восприятия и адекватного понимания лексических единиц с эмоционально-экспрессивной коннотацией. Результаты опытного обучения позволяют утверждать о возможности, необходимости и целесообразности внедрения разработанной методики в действующую систему обучения иностранному языку.

Список литературы Лингвометодические основы обучения студентов рецептивной эмотивной лексике в процессе чтения художественных текстов

- Бабенко Л.Г. Русская эмотивная лексика как функциональная система: дис. … д-ра филол. наук. Свердловск, 1990.

- Барышников Н.В. Теоретические основы обучения чтению аутентичных текстов при несовершенном владении иностранным языком: французский язык как второй иностранный, средняя школа: дис. … д-ра пед. наук. СПб., 1999.

- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Рус. слов., 1996.

- Волек Б. Типология эмотивных знаков // Язык и эмоции: сб. науч. трудов. Волгоград: Перемена, 1995. С. 15-24.

- Гак В.Г. Языковые преобразования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.