"Люди севера" в плейстоцене: палеолитические вехи и переходные горизонты в Северной Евразии. Часть II: биогеографический ареал человека в среднем палеолите

Автор: Роллан Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Заселение Севера в среднем палеолите рассматривается на основе информации о распространении памятников, хронологических определений, данных о биоклиматической обстановке, а также результатов изучения орудийных наборов. Обсуждаются вопросы, касающиеся хронологической последовательности заселения, адаптационных стратегий, границ расселения и стратегии добычи животной пищи. Сделаны выводы о там, что решающую ролъ в формировании культурных навыков, необходимых для заселения «холодных пространств» в среднем плейстоцене сыграли культурные достижения предшествующего периода более интенсивного заселения приполярных территорий.

Ключевые моменты среднего палеолита, биогеография человека, социальная морфология, культурно-исторические временные ряды и процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145729

IDR: 145145729 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.003-018

Текст научной статьи "Люди севера" в плейстоцене: палеолитические вехи и переходные горизонты в Северной Евразии. Часть II: биогеографический ареал человека в среднем палеолите

В части I статьи, посвященной заселению Севера в палеолите, я рассмотрел характер заселения человеком высоких широт Евразии в ранний период эпохи. Несмотря на редкость и малочисленность местонахождений этого времени и дискуссионность контекстов некоторых раннепалеолитических памятников, можно проследить циклически происходившее в раннем палеолите заселение Северной Евразии. Все местонахождения были связаны с мягкими и умеренными хро-ноклиматическими эпизодами. Уже на этапе раннего палеолита проявилась связь человеческих поселений с биомом мамонтовой степи. Тогда же постепенно формировались адаптационные навыки, необходимые для стабильного заселения высокоширотных территорий. В полной мере они развились в эпохи среднего и верхнего палеолита. Эти процессы, определившие возможность постоянного заселения приполярных пространств Евразии, я рассматриваю в части II.

Среднепалеолитический этап заселения

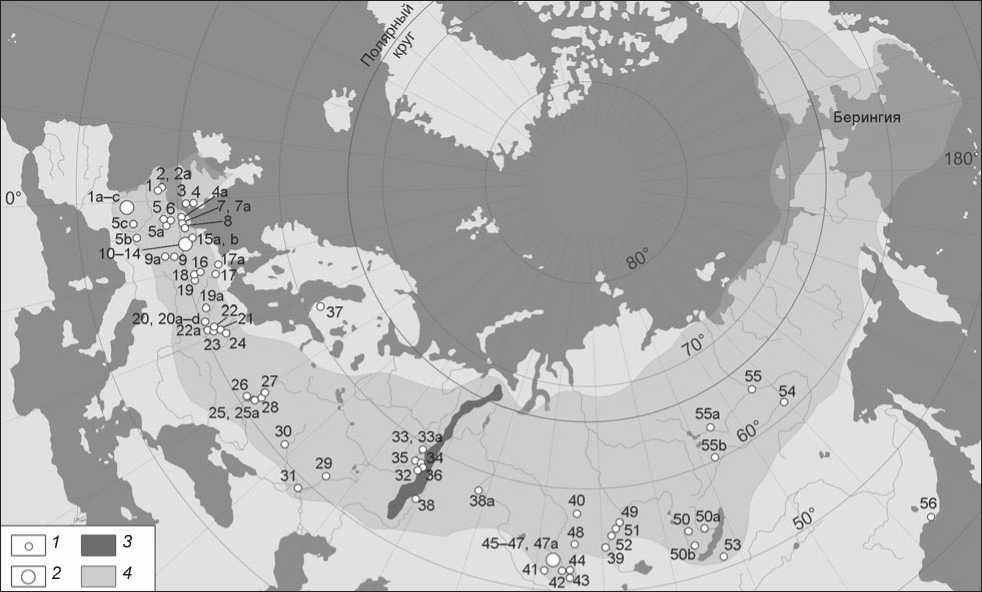

В этой части исследования я привожу обновленный список 79 среднепалеолитических местонахожде- ний, расположенных на территории Северной Евразии (рис. 1, табл. 1).

Западная Европа: 1 – Мон-Дол; 1а – Комб-Гре-наль 61–59; 1b – Ла Шез; 1с – Аквитанский бассейн, горизонт кина; 2 – Котт-Сэнт-Брелад L, 6, 13, В; 2а – Котт-Сэнт-Брелад 11; 3 – Крэйфорд; 4 – Линфорд; 4а – Энин-сюр-Кожёль F, G; 5 – Бовэ-ля-Жюстис С1, С2; 5а – Пушуа; 5b – Вергиссон IV; 5с – Сен-Анн J1, J2; 6 – Сави N2; 7 – Месвин IV; 7а – Вельдвезелт-Хе-зерватер VLL, VLB; 8 – Складина 5; 9 – Аченхейм III, горизонт 74; 9а – Мюциг I 3, 4, II.

Центральная Европа: 10 – Ваннен 1, 2, 3; 11 – Тёнхесберг 1; 12 – Швайнскопф 1, 2, 3; 13а, b – Ари-ендорф III 1, 2; 14 – Карштайн; 15а, b – Райндален В1, В2-3; 16 – Зальцгиттер-Лебенштедт; 17 – Лихтенберг; 17а – Охтмиссен; 18 – Кёнигсауэ А, В; 19 – Макклиберг.

Восточная / Северо-Восточная Европа : 19a – Тата; 20 – Дзержислав; 20a – Розумице-3; 20b – Тржебка; 20c – Томашув; 20d – Бисник 19, 19 a, b, c; 21 – Рай; 22 – Окиенник; 22a – Рациборж-Очице; 23 – Вылотне; 24 – Зволень; 25 – Чулатово III; 25a – Молодова-5; 26 – Рихта; 27 – Хотылево; 28 – Бетово; 29 – Хвалынск; 30 – Дубовка; 31 – Сухая Мечетка; 32 – Ельники II; 33 – Гарчи I; 33a – Бызовая; 34 – Пещерный Лог; 35 – Большая Глухая; 36 – Ганичата; 37 – Сусилуола.

Рис. 1. Среднепалеолитические местонахождения на территории Северной Евразии (названия памятников указаны в тексте). Карта стоянок наложена на карту распространения мамонтовых степных биомов. Материалы для рис. 1–3 собраны и подготовлены к печати автором; карты созданы и оформлены Ж. Синк-Марсом, отредактированы А. Ролланом.

1 – отдельные памятники; 2 – группы памятников; 3 – Уральские горы; 4 – биомы мамонтовых степей.

Таблица 1. Среднепалеолитические местонахождения в Северной Евразии

|

№ памятника |

Широта, град. |

Биом мамонтовых степей |

Флюктуация климата * |

Кислородноизотопная стадия |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Западная Европа |

||||

|

1 |

48.5 |

+ |

СТ |

4 |

|

1a |

44.5 |

+ |

СТ |

6 |

|

1b |

44.5 |

+ |

СТ |

6 |

|

1c |

44.5 |

+ |

СТ |

4 |

|

2 |

49.0 |

+ |

СТ |

6 |

|

2a |

49.0 |

+ |

СТ |

4 |

|

3 |

51.4 |

+ |

К |

7 |

|

4 |

52.5 |

+ |

СТ |

4 |

|

4a |

50.0 |

+ |

СТ |

4 |

|

5 |

49.5 |

+ |

СТ |

4 |

|

5a |

49.5 |

+ |

СТ |

4 |

|

5b |

46.0 |

+ |

СТ |

4 |

|

5c |

45.0 |

+ |

СТ |

6 |

|

6 |

50.0 |

+ |

К |

4 |

|

7 |

50.8 |

+ |

К |

8 |

|

7a |

50.5 |

– |

СТ |

6 |

|

8 |

50.3 |

+ |

ХК |

5c/b |

|

9 |

48.3 |

+ |

К / СТ |

6 |

|

9a |

48.5 |

+ |

К/ СТ |

4/3 |

|

Центральная Европа |

||||

|

10 |

50.5 |

+ |

К / СТ |

6 |

|

11 |

50.5 |

+ |

К / СТ |

6 |

|

12 |

50.5 |

+ |

К / СТ |

6 |

|

13a, b |

50.5 |

+ |

К / СТ |

8, 6 |

|

14 |

50.5 |

+ |

К / СТ |

4 |

|

15a, b |

51.5 |

– |

К / СТ |

4, 6 |

|

16 |

52.5 |

+ |

К / ХК |

5b |

|

17 |

53.0 |

+ |

К/ П |

4 |

|

17a |

53.5 |

– |

К / П |

6 |

|

18 |

51. |

+ |

К / ХК |

3/4 |

|

19 |

51.5 |

+ |

К / П |

8 |

|

Восточная и Северо-Восточная Европа |

||||

|

19a |

47.5 |

+ |

К / ХК |

5d ** |

|

20 |

50.0 |

+ |

К / СТ |

6 |

|

20a |

50.5 |

– |

К / П |

8 |

|

20b |

50.5 |

– |

К / П |

8 |

|

20c |

50.5 |

– |

К / П |

8 |

|

20d |

50.5 |

+ |

К / П |

8 |

|

21 |

50.0 |

+ |

К / СТ |

4 |

|

22 |

50.0 |

– |

К/ ХК |

5a-d |

|

22a |

50.0 |

– |

К / СТ |

8 |

|

23 |

50.0 |

– |

К / ХК |

5a-d |

|

24 |

51.0 |

+ |

К / СТ |

4 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

25 |

52.0 |

+ |

К / ХК |

5b-4 ** |

|

25a |

49.8 |

+ |

К / СТ |

4 |

|

26 |

53.0 |

+ |

К / ХК |

5b ** |

|

27 |

53.5 |

+ |

К / ХК |

5b ** |

|

28 |

53.0 |

+ |

К / ХК |

4 |

|

29 |

52.5 |

+ |

РК / ПФ |

5e-d ** |

|

30 |

53.0 |

– |

К / ХК |

5b ** |

|

31 |

48.5 |

+ |

К / СТ |

4 |

|

32 |

58.0 |

+ |

РК / ПФ |

7 ** |

|

33 |

59.0 |

– |

РК / ПФ |

3a ** |

|

33a |

65.0 |

+ |

РК / ХК |

3a |

|

34 |

58.0 |

+ |

РК / ПФ |

3a ** |

|

35 |

58.0 |

+ |

РК / ПФ |

5 ** |

|

36 |

58.0 |

– |

РК / ПФ |

3a ** |

|

37 |

62.3 |

– |

Б-ВШ / ПФ |

5e |

|

Западная Сибирь |

||||

|

38 |

52.0 |

+ |

РК / ХК |

5b, d-4 ** |

|

38a |

58.0 |

– |

РК / ПФ |

4-3 |

|

39 |

55.0 |

– |

РК / ПФ |

3 |

|

40 |

56.8 |

– |

РК / ПФ |

3 |

|

41 |

51.7 |

+ |

РК / ПФ |

3 |

|

42 |

51.4 |

+ |

РК / ПФ |

4 |

|

43 |

51.4 |

– |

РК / СТ |

4 |

|

44 |

50.1 |

+ |

РК / ХК |

5d-4 |

|

45 |

50.7 |

+ |

РК / СТ |

4 |

|

46 |

50.7 |

+ |

РК / ПФ |

4-3 |

|

46a |

50.7 |

– |

РК / ПФ |

4-3 |

|

47 |

50.7 |

– |

РК / ПФ |

4-3 |

|

47а |

50.0 |

+ |

РК / ПФ |

? |

|

48 |

51.0 |

+ |

РК / ПФ |

5e ** |

|

Центральная Сибирь |

||||

|

49 |

55.1 |

+ |

РК / ПФ |

5e |

|

50 |

52.5 |

+ |

РК / СТ |

4 ** |

|

50a |

52.0 |

+ |

РК / СТ |

4 ** |

|

50b |

50.5 |

+ |

РК / СТ |

4 ** |

|

51 |

55.1 |

+ |

РК / СТ |

4 ** |

|

52 |

54.1 |

+ |

РК / СТ |

3 |

|

Восточная Сибирь |

||||

|

53 |

52.3 |

+ |

РК / СТ |

4 |

|

54 |

61.0 |

– |

РК / ПФ |

8-9 ** |

|

55 |

64.0 |

+ |

РК / ПФ |

3-4 ** |

|

55a |

62.0 |

– |

РК / ПФ |

3-4 ** |

|

55b |

61.0 |

– |

РК / ПФ |

4 ** |

|

Российский Дальний Восток |

||||

|

56 |

42.5 |

– |

К / ПФ |

5a-d ** |

Западная Сибирь : 38 – Богдановка; 38a – Байгара; 39 – Большой Кемчуг; 40 – Арышевское-2; 41 – пещера Окладникова; 42 – Денисова пещера-14, -13, -12.3; 43 – Усть-Каракол-1; 44 – Усть-Канская пещера; 45 – Кара-Бом; 46 – пещера Каминная; 46a – Ануй-3; 47 – Тюмечин; 47a – Чагырская пещера; 48 – Мохово II.

Центральная Сибирь : 49 – Усть-Ижуль; 50 – Гора Игетей; 50a – Макарово IV; 50b – Сосновый Бор; 51 – Куртак IV; 52 – грот Двуглазка-5–7.

Восточная Сибирь : 53 – Хотык-4, -5; 54 – Диринг-Юрях; 55 – Мунгхарыма; 55a – Усть-Чирикуо; 55b – Кызыл-Сыр.

Российский Дальний Восток : 56 – Осиновка-4.

Они находятся в основном между 50 и 64° с.ш., на пространствах от Северо-Западной, Центральной и Северо-Восточной Европы до Восточной Сибири. Сопутствующая информация включает точные или приблизительные определения широты, данные о биоклиматических условиях и геохронологии в рамках 300–30 тыс. л.н.

Анализ карты среднепалеолитических местонахождений (рис. 1) позволяет выявить максимальное количество таких объектов в Западной Европе и минимальное в Восточной Сибири; зафиксирована относительно высокая концентрация таких объектов в Южной Сибири, что, конечно, не соответствует реальной плотности заселения [Деревянко, Маркин, 2011, с. 40].

Объем используемой в статье информации, несомненно, отражает степень изученности территорий. Описания памятников Сен-Анн I, Котт-Сэнт-Брелад, Складина, Аченхейм, Эйфел-Бэйсин, Зальцгиттер-Лебенштедт, Макклиберг, Зволень, Бисник, Бызовая, пещеры Денисова и Окладникова, Кара-Бом, Хотык представлены в монографиях и отчетах о результатах раскопок [Baumann, Mania, 1983; Chlachula, Drozdov, Ovodov, 2003; Chlachula, 2011; Cyrek, 2010; Деревянко, Шуньков, 2002; The Paleolithic of Siberia…, 1998; Деревянко, Петрин, Рыбин, 2000; Деревянко и др., 2003; Лбова, 2000; Slimak et al., 2011]. Описания других местонахождений можно найти в предварительных отчетах. О стоянках Чирикуо, Мунгхары-ма, Кызыл-Сыр в Якутии, указанных на публикуемой в данной статье карте, известно только по кратким сообщениям, в которых имеются изображения артефактов [Мочанов, Федосеева, 2001, с. 32, рис. 2, 2 ; 3; 2002, рис. 7, 4–6 ].

Рассматриваемые в данной части ме стонахождения (многослойные палимпсесты, однослойные стоянки, сезонные или кратковременные стоянки) находились как в минимально потревоженном стратиграфическом контексте, так и в переотложенных или перемещенных отложениях. Некоторые местонахождения – Линфорд, Котт-Сэнт-Бре-лад 3, 6 [Scott, 1980], Мон-Дол, Ачэнхейм 74 [Sainty,

Thévenin, 1978], Ельники II, Бызовая, Усть-Ижуль [Chlachula, Drozdov, Ovodov, 2003; Гуслицер, Павлов, 1987; Slimak et al., 2011] – связаны с разделкой туш животных. На основании прямых свидетельств, полученных при изучении памятников с фаунистическими остатками (изве стны 50 достоверных и 12 небесспорных местонахождений, установлено преобладание объектов, принадлежавших к холодным эпохам плейстоцена. В их числе 7 местонахождений, относящихся к КИС-8, 13 – к КИС-6, 24 – к КИС-4 и 17 стоянок, связанных с периодами холодных осцилляций. Эти данные свидетельствуют в пользу предположения о заселении среднепалеолитическими популяциями человека высоких широт Евразии с холодным климатом.

Исследования территорий к во стоку от Урала имеют довольно долгую и отмеченную успехами историю. Однако они проводятся в основном в населенных районах Южной Сибири, в местах вдоль главных рек, которые берут начало на северных склонах центрально-азиатских горных хребтов Алтая и Саян. Большинство археологических объектов находится между 50 и 65° с. ш. [The Paleolithic of Siberia…, 1998, p. 352; Larichev, Khol’ushkin, Laricheva, 1988, 1990, 1992; Орлова и др., 2003, рис. 1, 2; Орлова, Кузьмин, Зольников, 2000, рис. 1, 5 ; Vassil’ev et al., 2002, fig. 1]. Их неравномерное размещение, должно быть, обусловлено трудно стями в проведении полевых работ. Неисследованными остаются пространства на севере Центральной Сибири (см.: [The Paleolithic of Siberia…, 1998, fig. 204; Vassil’iev, Semenov, 1993, fig. 1; Larichev, Khol’ushkin, Laricheva, 1988, p. 360]), а также Западной, Восточной и Северо-Восточной Сибири.

Речные системы и свободные ото льда пространства обладали ресурсами, необходимыми для жизнедеятельности мобильных собирателей, имевших навыки адаптации к холодным условиям. Согласно палеоклиматическим реконструкциям и данным по географии палеолитических местонахождений, по таким коридорам особенно в теплые периоды казанцевского (КИС-5е) и каргинского межледниковья, а также сартанского стадиала группы людей двигались в северные широты, свидетельством чего является, например, местонахождение Берелёх [Gualtieri et al., 2005; Kienast et al., 2005]. В Сибири, несмотря на гиперконтинентальный экстремальный климат и низкие зимние температуры, были обширные, свободные ото льда, пригодные для жизни человека районы; здесь имелась достаточная для обеспечения пропитания животная биомасса; мощные реки, не сущие свои воды на север, способствовали смягчению климата [Suslov, 1961], происходили внутриконтинентальные миграции нерестовых рыб. Аналогичные циклы человеческого заселения, свя- занные с определенными сообществами растений и животных, отмечены в Северо-Восточной Европе [Chlachula, 2009; Гуслицер, Лосева, 1979; Mangerud, Astakhov, Sevendsen, 2002] и Фенноскандии [Kurtén, 1988; Ukkonen et al., 1999].

Вариабельность орудийного набора

Среднепалеолитический технокомплекс, который существовал на большей части Евразии со времени ок. 380 тыс. л.н., включал различные исчезавшие и появлявшиеся вновь типы орудий, соответствовшие технологиям обработки камня [Bosinski, 1982, 1986b; Rolland, 1988, 1990, 1999]. Недавно обнаруженные материалы свидетельствуют о том, что начиная с раннего плейстоцена некоторые орудия неоднократно появлялись и исчезали [Walker et al., 2013]. Была разработана периодизация таких «предшественников» среднего палеолита на основе качественных и количественных характеристик. По этим критериям оценивалась степень вариабельности ретушированных орудий [Bosinski, 2000, p. 228].

К «рекуррентным» относятся следующие технологии: получение леваллуазских отщепов (Мон-Дол, Бовэ, Месвин IV, Зальцгиттер-Лебенштедт, Охтмис-сен, Макклиберг, Рациборж-Очице, Молодова-5, пещеры Окладникова, Денисова и Усть-Канская, Усть-Каракол-1, Цаган-Агуй), леваллуазских пластинчатых отщепов и острий (Котт-Сэнт-Брелад, Мон-Дол, Макклиберг, пещеры Окладникова, Усть-Канская и Денисова, Чирикуо), редукция дисковидных ядрищ (Сен-Анн I, Котт-Сэнт-Брелад, Бовэ, Бетово, Богда-новка), получение отщепов типа кина (Комб-Греналь (КИС-4), Складина, Сусилуола, Хотык), призматических пластин (Вельдвезелт-Хезерватер, Хонако III), плоско-выпуклых заготовок (комбева) (Кёнигсауэ, Тата, Дзержислав, Сухая Мечетка, Мунгхарыма), би-фасиальное расщепление (Тата, Вергиссон IV, Лихтенберг, Зволень, Сухая Мечетка).

Данным технологиям соответствуют типы орудий: ашельские рубил а (Зальцгиттер-Лебенштедт, Охтмиссен, Макклиберг), сердцевидные бифасы (Линфорд, Зальцгиттер-Лебенштедт, Лихтенберг), бифасиальные ножи (Лихтенберг, Сухая Мечетка), листовидные бифасы (Зволень, Хотылево, Ануй-3, Усть-Канская пещера, Усть-Каракол-1), бифасиаль-ные ножи (Зволень, Сухая Мечетка, пещера Окладникова, Мунгхарыма), удлиненные мустьерские остроконечники (Котт-Сэнт-Брелад, пещера Окладникова), скребла типа кина (Комб-Греналь (КИС-4), Вергиссон IV, пещера Окладникова), скребла dejetés , конвергентные скребла (Вергиссон IV, Богдановка, Сухая Мечетка, пещеры Окладникова и Чагырская, Мунгхарыма).

По некоторым типам технокомплексов, обладающих специфическими чертами, можно выделить территориальные группы индустрий: «кайльмес-сер» в Центральной Европе [Bosinski, 1963], мустье ашельской традиции в Приатлантической и СевероЗападной Европе, индустрии с листовидными бифа-сами (комплексы Хотылево и памятников Горного Алтая [Velichko, 1988; Characteristic Features…, 2011]. Для всех этих комплексов характерны единство форм артефактов, локализованное пространство и период бытования, определяемый формулой «форма–про-странство–время» [Spaulding, 1964]. Комплекс местонахождения Мунгхарыма [Мочанов, Федосеева, 2002] составляют разнообразные диагностичные среднепалеолитические бифасиальные орудия, напоминающие формы варианта «восточного микока», представленные на стоянке Сухая Мечетка. Широко распространены варианты леваллуазских индустрий, в частности таких, как на Чирикуо [Там же]. Спорадически встречаются проявления расщепления типа кина [Bourgignon, 1998; Schultz, 2000–2001]. Большая часть типов индустрий, распространенных в Северной Евразии, фиксируется и за ее пределами. Редукционные технологии могли быть простыми или специализированными*. Комплексы сибирячихинского варианта среднего палеолита пещер Окладникова и Чагырской представляют бифасиальные техники и включают артефакты разных размеров, скребла dejetés , двойные и тройные скребла [Деревянко, Маркин, 1992, 2011; Деревянко и др., 2009].

Среднепалеолитические комплексы отражают различные способы раскалывания камня. Изучение подходов к отбору сырья и расщеплению кусков породы позволяет говорить о росте мастерства и стандартизации способов обработки. Это прослеживается, например, по материалам местонахождения Аченхейм [Junkmanns, 1991]. В эпоху среднего палеолита значительно расширяются территории добычи каменного сырья [Roebroeks, Kolen, Rensink, 1988; tab. 1; Slimak, Giraud, 2007]. Вероятно, определенные виды «экзотических» кремней доставлялись на стоянки издалека с помощью разветвленных сетей обмена [Slimak, 2008].

Обсуждение

Средний палеолит как культурно-историческое явление ассоциируется с биомом мамонтовой степи (табл. 2), что позволяет говорить о появлении

Таблица 2. Млекопитающие биомов мамонтовых степей Северной Евразии – объекты охоты среднепалеолитического населения

|

Местонахождение |

Млекопитающие |

|

1 |

2 |

|

Западная Европа |

|

|

Карье Томассон |

Шерстистый мамонт |

|

Комб-Греналь 61–59 |

Северный олень * , сайга, горный козел, олень |

|

Комб-Греналь 25-21, 19–17 |

Северный олень * , лошадь, бизон, олень |

|

Ла Шез (рисс) |

Северный олень ** , лошадь, бизон, сайга |

|

Сен-Анн J1 |

Лошадь, мамонт ** , шерстистый носорог, северный олень, горный козел |

|

Вергиссон IV |

Северный олень * |

|

Линфорд |

Мамонт, шерстистый носорог, северный олень, лошадь, бизон |

|

Котт-Сэнт-Брелад, КИС-6 |

То же |

|

Мон-Дол |

Мамонт, шерстистый носорог, северный олень, лошадь, зубр |

|

Бовэ-ля-Жюстис |

Мамонт, шерстистый носорог, северный олень * , лошадь, бизон |

|

Энин-сюр-Кожёль G |

Мамонт, шерстистый носорог, северный олень, лошадь, бизон * |

|

Месвин IV |

Мамонт ** , лошадь ** , шерстистый носорог, северный олень, бизон, гигантский олень |

|

Центральная Европа |

|

|

Мюциг |

Мамонт, бизон, северный олень |

|

Аченхейм Sol 74 |

Мамонт, шерстистый носорог, северный олень, бизон, гигантский олень |

|

Зальцгиттер-Лебенштедт |

Мамонт ** , шерстистый носорог, бизон, сайга, северный олень * |

|

Ариендорф 1 |

Шерстистый носорог, лошадь, благородный олень |

|

Ариендорф 2 |

Трогонтериевый слон, шерстистый носорог, лошадь, бизон, благородный олень |

|

Швайнскопф 1 |

Лошадь |

|

Швайнскопф 2 |

Шерстистый носорог, лошадь |

|

Швайнскопф 3 |

Северный олень |

|

Швайнскопф 4 |

Мамонт, шерстистый носорог, лошадь, северный олень, гигантский олень, благородный олень |

|

Ваннен 1 |

Шерстистый носорог, лошадь, европейский плейстоценовый осел, благородный олень |

|

Ваннен 2 |

Шерстистый носорог, лошадь, благородный олень, серна |

|

Ваннен 3 |

Шерстистый носорог, лошадь, северный олень, благородный олень, серна |

|

Лихтенберг |

Мамонт, северный олень, бизон |

|

Кёнигсауэ A, B |

Мамонт, шерстистый носорог, сайга, северный олень, бизон, европейский плейстоценовый осел, благородный олень |

|

Тата |

Мамонт ** , бизон, европейский плейстоценовый осел, благородный олень, гигантский олень |

|

Зволень |

Мамонт, шерстистый носорог, сайга, северный олень, бизон ** |

|

Рай |

Мамонт, шерстистый носорог, северный олень, лошадь, бизон, овцебык |

|

Восточная / Северо-Восточная Европа |

|

|

Бисник OIS 8 |

Шерстистый носорог, лошадь, северный олень, бизон |

|

Дзержислав |

Шерстистый носорог, лошадь, бизон, северный олень, гигантский олень |

|

Молодова-5 |

Шерстистый носорог, лошадь, бизон, северный олень, благородный олень |

|

Бетово |

Мамонт, шерстистый носорог |

|

Хотылево |

Мамонт, шерстистый носорог, лошадь, бизон, северный олень, благородный олень |

|

Сухая Мечетка |

Мамонт, сайга, лошадь, бизон |

|

Ельники II |

Трогонтериевый слон |

|

Большая Глухая |

Северный олень, гигантский олень |

|

Пещерный Лог |

Сайга |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

|

Западная Сибирь |

|

|

Богдановка |

Мамонт, шерстистый носорог, сайга, лошадь, бизон, северный олень, благородный олень |

|

Пещера Окладникова |

Мамонт, шерстистый носорог, лошадь, бизон, северный олень, сибирский горный козел, благородный олень, европейский плейстоценовый осел, баран |

|

Денисова пещера |

Мамонт, шерстистый носорог, сайга, бизон, северный олень, сибирский горный козел, европейский плейстоценовый осел, монгольский дзерен, благородный олень, баран |

|

Усть-Канская пещера |

Шерстистый носорог, лошадь, европейский плейстоценовый осел, сибирский дзерен, монгольский дзерен, баран |

|

Кара-Бом-1, -2 (мустье) |

Мамонт, шерстистый носорог, лошадь, бизон, сибирский горный козел, сибирский баран |

|

Чагырская пещера-6а, b/2, c/2 |

Мамонт, шерстистый носорог, лошадь, бизон * , як, северный олень, благородный олень, сибирский горный козел, баран |

|

Центральная, Восточная Сибирь |

|

|

Усть-Ижуль |

Мамонт, шерстистый носорог, лошадь, бизон, северный олень, благородный олень |

|

Двуглазка-5-7 |

Шерстистый носорог, сайга, лошадь, бизон, благородный олень |

|

Хотык-4-6 |

Шерстистый носорог, лошадь, бизон, монгольский дзерен, благородный олень, баран |

|

Мунгхарыма |

Мамонт, шерстистый носорог, лошадь (?), бизон (?), северный олень (?) |

*Значительное количество.

**Доминирующие.

в суровых палеоклиматических условиях «палео-культурной ойкумены холодного пространства» в биогеографии человека [Bosinski, 1982; Cyrek, 2010; Foltyn, Kozłowski, Waga, 2010; Nat, 1972; Slimak et al., 2011]. Существование в «криоусловиях» предполагает специализированное использование пространства и формирование особого образа жизни, в т.ч. основ среднепалеолитических культурных до стижений. Данный образ жизни ни в коей мере не подразумевает скитаний в пустынной глуши (ср.: [Hoffecker, 2002]). Те 79 среднепалеолитических местонахождений, которые указаны в табл. 1 и на карте в настоящей статье, – лишь малая часть стоянок, существовавших когда-то в Северной Евразии. Вероятно, како е-то количество стоянок исчезло в результате геоморфологических процессов и можно предположить, что ареал и плотность среднепалеолитических местонахождений в действительности были больше.

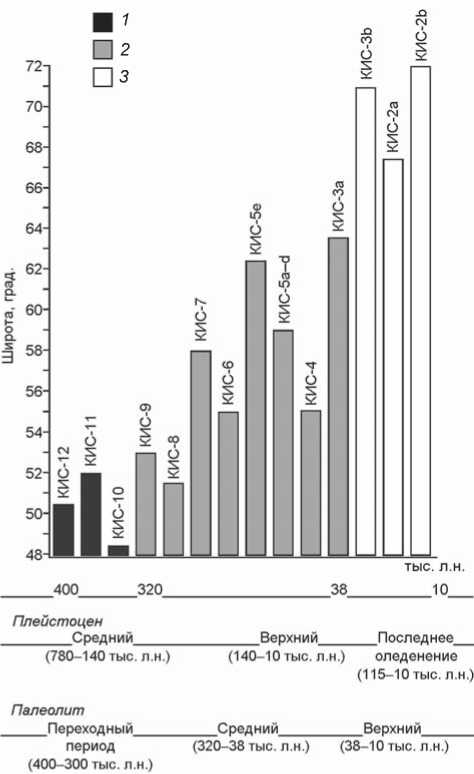

Сопоставление плейстоценовых морских изотопных стадий с основными единицами периодизации палеолита и этапами колонизационных процессов по географическим широтам (рис. 2), а также этапов колонизационных движений популяций на север до максимального градуса северной широты, достигнутого мигрантами с биоклиматическими характери-

Рис. 2. Изотопные стадии плейстоцена.

1 – переходный период палеолита; 2 – средний палеолит;

3 – верхний палеолит.

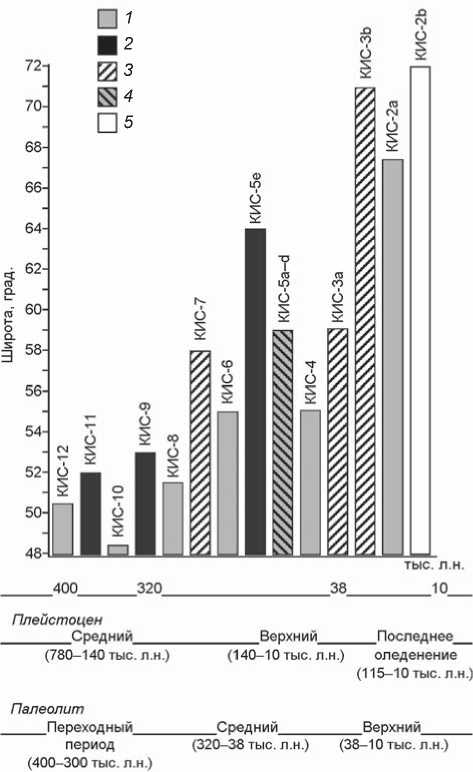

Рис. 3. Стадии адаптации в заселении Северной Евразии и Берингии.

1 – продвижение во время стадиалов; 2 – интергляциалы; 3 – умеренные или прохладные интергляциалы или интерстадиалы; 4 – раннее оледенение – умеренное или холодное; 5 – тардигляциал – период отступления последнего максимума оледенения и переход к неотермалу голоцена.

стиками изотопной стадии (рис. 3) позволяет увидеть фазы наступлений и отступлений, описывающие два основных тренда движения человеческих популяций по линии север – юг согласно биоклиматическим циклам в плейстоцене. Движение на север сначала совпадает с теплыми или умеренными эпизодами в начале среднего плейстоцена, а в последующем – со стадиалами и достигает кульминации в период верхнего палеолита; во время стадиалов или осцилляций климата человек появляется во все более высоких широтах [Roebroeks, Conard, van Kolfschoten, 1992].

Среднепалеолитическое заселение Европы начинается во время КИС-8 (Ме свин IV, Ариендорф 1, Макклиберг, Бисник, Розумице-3), продолжается во время КИС-6 (Комб-Греналь, Сен-Анн J1, Бовэ, Котт-Сэнт-Брелад 3, 6, Аченхейм 74, Швайнскопф, Ваннен, Охтмиссен, Дзержислав) (рис. 3). Эта тенденция нарастает во время позднего плейстоцена: КИС-5b, -5d (Бетово, Хотылево, Складина 5), КИС-4 (Комб-Греналь, Вергиссон IV, Мон-Дол, Линфорд, Лихтенберг, Зволень, Рациборж-Очице), КИС-3 (Бы-зовая). Материалы по Сибири могут свидетельствовать о заселении территории в доверхнепалеоли-тический период во время умеренных или теплых эпизодов [Arkhipov, 1999], т.к. здесь требовалось больше усилий для адаптации к гиперконтинентальному климату. Недавние открытия в Европе среднепалеолитических местонахождений, отно сящихся к стадиалам, допускают возможно сть нахождения таких же объектов в Сибири, это могут быть местонахождения Куртака [Drozdov, Chlachula, Chekha, 1999] и «макаровского пласта», относящиеся, вероятно, к КИС-4.

Адаптационные стратегии

Развитие интеллекта и приобретение культурных навыков, экологический полиморфизм сделали возможным заселение человеком высокоширотных территорий с продолжительными полярными ночами и гиперконтинентальным климатом. Подвиды палеоантропов (неандертальцы, архаические люди современного физического типа) были способны развить навыки освоения этих пространств и сезонных передвижений в различных топографических, био-топических и метеорологических условиях. Мно-

гие местонахождения являются свидетельствами приспособления палеоантропов к различным особенностям местности: пересеченный ландшафт – местонахождение Сен-Анн J1 центрального массива [Sainte-Anne 1…, 2007, p. 24], биоклимат – стоянка Эйфел-Бэйсин [Bosinski, 1986а; Turner, 1990], комплекс этих условий – позднеплейстоценовые среднепалеолитические памятники пещер Окладникова, Денисовой, Усть-Канской, стоянка Кара-Бом на Алтае [Деревянко и др., 2003; The Paleolithic of Siberia…, 1998], топографические, высотные, узколокальные и перигляциальные климатические контрасты – стоянки в Забайкалье [Лбова, 2000; Лбо-ва и др., 2003].

Остатки обожженных костей, которые находят в Сибири, редко связаны с кострищами*. Это может быть связано с наличием такого доступного ресурса, как сибирская лиственница (Larix sibirica), быстро растущего и выносливого дерева, древесина которого является прекрасным топливом, позволяющим поддерживать медленное и длительное горение костра [Suslov, 1961, p. 36–37].

Эксплуатация пищевых ресурсов животного происхождения

Наблюдения древнего человека, касающиеся особенно стей биоклиматических условий и поведения копытных, способствовали эффективному использованию им ландшафта и ресурсов (см. рис. 2), а также выработке стратегий мобильности [Kelly, 1983]. На месте нынешнего пролива Ла-Манш и Зеландского хребта в периоды низкого уровня моря во время максимума оледенений существовали перешейки с перигляциальной тундрой (в которой водились крупные млекопитающие), палеореками и стоянками неандертальцев, ныне покрытыми Северным морем [Hublin et al., 2009; Tuffreau, Marcy, 1988, p. 4, fig. 1]. На утесах береговой линии Северной Бретани и Нормандии находят скопления стоянок среднепалеолитических наблюдателей за дичью (Ро-ше-Тоннер, Гоарева, Тринит, Мон-Дол, Котт-Сэнт-Брелад и Котт а ля Шевр) [Monnier, 1980, fig. 230, 235]. Геоморфологическое положение стоянок Котт-Сэнт-Брелад и Котт а ля Шевр на о-ве Джерси показывает на сдвиг мест обитания человека в связи с изменениями береговой линии во время флюктуаций ледникового периода [La Cotte de St. Brelade…, 1986, fig. 31, 2 , 5 ].

Стоянка-мастерская Макклиберг в Восточной Германии расположена на выходах каменного сырья на р. Пляйс е, в ленточно-гравийных отложениях, сформированных во время КИС-8 гляциальным озером около кромки ледникового щита Дренте-Заале [Mania, 1998, fig. 23]. Воды тающего ледникового щита обеспечивали биотическое богатство степного ландшафта, привлекавшего шерстистых мамонтов, носорогов, лошадей – излюбленную добычу охотников [Grahmann, 1955, fig. 2]. Материалы местонахождений одерского стадиала КИС-8 Бисник, Тржебка, Томашув, Розумице-3 в Южной Польше свидетельствуют о суще ствовании миграционного транзитного пути вдоль края ледника [Foltyn, Kozłowski, Waga, 2010, p. 107] и/или позволяют отнести эту территорию к постоянному аре алу мобильных охотников и собирателей. В Минусинской котловине в лесостепной зоне недалеко от слияния рек Енисей и Усть-Ижуль в Куртакском археологическом районе на 55.1° с.ш. зафиксировано место разделки мамонта, носорога и бизона Усть-Ижуль [Chlachula, Drozdov, Ovodov, 2003; Drozdov, Chlachula, Chekha, 1999], относящееся к казанцев-скому времени (КИС-5е).

Постоянное заселение мамонтовой степи

Широкое распространение среднепалеолитических стоянок по всей территории Евразии предполагает формирование у древнего человека образа жизни, основанного на хищнической диете, природных инстинктах и культурных достижениях, который позволял сохранять навыки выживания при перемещении на значительные расстояния и изменении природной среды. Согласно европейским материалам, начиная со среднеплейстоценовых стадиалов поступательно развивались стратегии выживания, направленные на эксплуатацию биоресурсов приледниковой зоны. Шерстистые мамонты служили постоянным пищевым ресурсом для обитателей территории Англии во время последнего ледникового максимума [Lister, 2009] и высокоширотных пространств Финляндии и Урала во время межледниковий или интерстадиалов. В Северо-Восточной Европе и Сибири с гиперконтинентальным климатом постоянное заселение во время стадиалов вплоть до позднего плейстоцена проявляется не столь отчетливо.

Массовая миграция населения из мамонтовых степей во время холодных флюктуаций позднего плейстоцена была невозможна из-за слишком многих трудностей. Перемещение популяций в сторону гипотетических рефугиумов в Причерноморье, на побережье Каспийского моря или в Центральную Азию потребовало бы преодоления больших расстояний, что могло отрицательно сказаться на репродуктивных возможностях рассеянных на огромном пространстве малочисленных групп населения ввиду утраты прежних социальных связей и незнания местных ресурсов. Мигрирующие группы, вынужденные искать долины с благоприятной природной обстановкой к югу от степей Центральной Азии [Olsen, 1987; 1992], должны были бы преодолевать пустыни, плато, глубокие впадины, альпийские ледники и горы [Suslov, 1961]. Подъем земной коры в центре Азии в четвертичный период [Yongqiu et al., 2001] вызвал расширение аридной зоны, а понижение температуры обусловило падение продуктивности биомассы. В этих условиях миграция на юг была вряд ли возможна: скорее всего, люди предпочитали жить в сухих степях, в которых обитали обширные стада копытных животных [Орлова и др., 2000, рис. 1–5; Верещагин, 1971; Зенин, 2002, с. 42]. Этим может объясняться относительная немногочисленность верхнепалеолитических местонахождений в Центральной Азии [Davis, Ranov, 1999, p. 186, 191–192; Vishnyatsky, 1999].

Стратегия использования ландшафта, базирующаяся на глубоком знании источников воды и пищевых ресурсов, делала человеческие популяции Северо-Восточной Европы и Сибири менее зависимыми от частых микроклиматических колебаний [Матасо-

Таблица 3. Стадии заселения Северной Евразии

|

Дата, тыс. л.н. |

Зона |

Стадия развития культуры |

Эпоха |

|

10–30 |

IV |

Апогей, «классический» период |

Верхний палеолит |

|

30–40 |

III |

Становление, начальный период |

Переходный период от среднего к верхнему палеолиту |

|

40–50 |

II |

Зарождение |

Средний палеолит |

|

50–300 |

I |

Освоение, формативный период |

Переходный период от нижнего к среднему палеолиту |

|

Ранее 300 |

0 |

Ранние стадии «биогеографии человека» |

Ранняя переходная стадия палеолита |

|

600–1 400 |

– |

Начальное заселение Евразии |

Нижний палеолит |

ва и др., 2001]. Она могла формироваться на основе опыта применения разнообразных эффективных технологий и накопленных знаний о сезонах охоты на животных определенных видов, например, о жизненных циклах северного оленя [Haber, Walters, 1980]. Люди, вероятно, умели прогнозировать характер изменений ресурсной базы в течение года, ловить пресноводную рыбу (свидетельства обнаружены в пещерах Усть-Канская, Денисова, на стоянке Усть-Каракол-1). При мезоклиматических изменениях они должны были своевременно переселяться с открытых холодных равнин в близлежащие изолированные от воздействий неблагоприятного климата долины предгорий, гор и межгорные котловины [Suslov, 1961, p. 12, 68, 242], как например, это случалось на территории Алтае-Саян [Современные проблемы…, 2001, с. 74].

Культурно-историческое развитие и модель адаптационной зональности

Траектория по степенного заселения Северной Евразии до Северного полярного круга может рассматриваться как объект периодизации, наиболее поздние отделы которой включают верхний палеолит [Археология…, 1998; Escutenaire, 1994; Larichev, Khol’ushkin, Laricheva, 1988, 1990, 1992; Pavlov, Indrelid, 2000; Pavlov, Roebroeks, Swendsen, 2004; Vassil’ev, 1992] (табл. 3).

Процессы развития человека, происходившие в плейстоцене, достигают апогея в специализированных адаптационных стратегиях его жизни в приполярных и субарктических зонах Евразии и Северной Америки в эпоху голоцена [Clark, 1975; Cooper, 1946; Народы Сибири, 1956; McGhee, 1996; Okladnikov, 1962; Prehistoric Foragers…, 2003].

Формативная стадия верхнего палеолита

Если рассматривать средний палеолит не как обычную археологическую эпоху, а как важный этап разви- тия человека [Childe, 1944; Roe, 1982; Rolland, 1999], то необходимо отметить, что в это время начала формироваться палеолитическая ойкумена, человеческие стоянки появились на всем «холодном пространстве» Северной Евразии [Bosinski, 1963, 1982, 1983; Nat, 1971, 1972, 1974; Rolland, 2001, 2008]. Свидетельствами этих процессов являются недавно открытые памятники в Северной Европе: Котт-Сэнт-Брелад, Линфорд, Понтньюидд, Бовэ, Месвин IV, Лихтенберг, Охтмис-сен, Сусилуола. На огромном материковом пространстве от Урала до Лены, видимо, сохранялись свободные ото льда коридоры, в которых проживали человеческие сообщества. Огромная человеческая экосистема включала среднепалеолитические стоянки в Центральной Азии: Тешик-Таш, Ангилак, Кульбулак, Аман-Кутан, Амир-Темир, Оби-Рахмат [Davis, Ranov, 1999; Деревянко, Петрин, Рыбин, 2000; Современные проблемы…, 2001; Glantz et al., 2003; Nat, 1971; Вишняцкий, 1996; Vishnyatsky, 1999]. По мере углубления исследований список среднепалеолитических стоянок в высоких широтах Северной Евразии (Сусилуола*, Гарчи I,

Ельники II, Пещерный Лог, Большая Глухая, Хвалынск, Бызовая, Диринг-Юрях, Чирикуо, Мунгхарыма), несомненно, будет расширен.

Возникновение верхнего палеолита

Гипотеза о моноцентрическом характере «верхнепалеолитической революции», связанной с распространением анатомически современных людей из Африки или с Ближнего Востока [Bar-Yosef, 2002; Mellars, 2006], вызывает сомнения, поскольку материалы, выявленные во многих регионах Евразии, свидетельствуют о возникновении верхнего палеолита в нескольких центрах [Clark, Riel-Salvatore, 2009; Деревянко, 2009, 2011; Characteristic Features…, 2011; Kuzmin, 2007; Otte, 1994; Teyssandier, 2008; Vishnyatsky, 2005; Djindjian, Kozłovski, Bazile, 2003]. Верхний палеолит формируется на основе предшествующего среднего палеолита в условиях полицентризма в результате непрерывной эволюции [Вишняцкий, 2000; 2008]. Материалы разбросанных на обширном пространстве местонахождений позднего этапа среднего палеолита (Бызовая, 28,5 тыс. л.н.; Двуглазка, 27,2 тыс. и 26,6 тыс. л.н.; Ары-шевское-2 (-6), 33,6 тыс. л.н.; Мохово II, 30,3 тыс. л.н.; пещера Окладникова, 33,3 и 37,4 тыс. л.н.) нуждаются в тщательном рассмотрении ввиду того, что они по времени совпадают с индустрией раннего верхнего палеолита первой половины КИС-3. В результате развития и унификации культуры на всей территории Евразии (включая Субарктику и Арктику) формировался классический верхний палеолит.

Колонизация Арктики в голоцене

Навыки и традиции, сформированные общностями эпох плейстоцена, явились основой для специализиро- fig. 4–10; Schultz et al., 2002, fig. 8, 1–3]. Особенно характерен пластинчатый отщеп из кварца.

Независимый анализ структурных элементов слоя внутри пещеры выявил следы антропогенной деятельности. Были обнаружены две частично сохранившиеся «мостовые», образовавшиеся в результате утаптывания гравийного покрытия в зоне пещеры с наиболее высоким потолком. Слой IV-2 на участке общей площадью 7,4 м² содержал ин-ситные артефакты и имел ровную поверхность [Schultz et al., 2002, fig. 3]. У задней стенки пещеры на участке площадью 1 м² прослежены непотревоженные отложения. В пределах слоя X находилась линзовидная овальная структура тощиной 10 см и размерами 1,1–1,9 м [Schultz, 2010, fig. 3]. Согласно данным геохимического анализа, линза включала угольки многократно использовавшегося кострища. В ней не обнаружены следы марганца. Установлено, что линза не могла быть связана с нерегулярными лесными пожарами.

ванной культурной адаптации к условиям приполярной зоны, включающей незаселенные суровые пространства Канадской Арктики. Поведенческие традиции, сложившиеся в среде обитателей побережья Берингова и Чукотского морей, распространились через Аляску на территории Арктической Канады и Западной Гренландии [Eastern Arctic Prehistory…, 1976; McGhee, 2001; Rolland, Cinq-Mars, 2011; Rudenko, 1961; Sheehan, 1985; Wright, 2001]. Популяции, представляющие пре-дорсетский культурный горизонт, отличались высокой мобильностью, культурной гомогенностью и ориентировались на добычу наземных млекопитающих (овцебык, северный олень), а также, в меньшей степени, тюленей и рыбную ловлю. В более холодный период развитого дорсета их умения продолжали совершенствоваться путем комбинирования промысла как наземных, так и морских (морж, тюлень) млекопитающих. Позже быстрое распространение групп носителей культуры Туле (инуитов), владевших развитыми технологиями добычи морских млекопитающих, сопровождалось вытеснением местного населения.

Заключение

Заселение высоких широт Евразии было невозможно без развития комплекса культурных навыков, необходимых для выживания в сложной среде обитания. Развитие этих навыков, истоки которых находились в среднем плейстоцене, продолжалось очень долго. Имеются прямые свидетельства того, что биогеографические особенности формативной стадии среднего палеолита начали складываться задолго до ее начала в культуре представителей предшествующего периода. Когда было достигнуто соответствие набора этих навыков особенностям биомов мамонтовых степей, заселение Севера, несмотря на все биоклиматические флюктуации, стало долговременным трендом в распространении человеческих популяций. Экологическая диверсификация и культурная интенсификация гоминидов [Bader, 1965; Otte, 1994; Отт, Козловский, 2001; Semenov, 1970; Zeuner, 1963] усиливалась в высоких широтах континентальной части Евразии во время верхнего палеолита и голоценового мезолита Старого Света, а также архаического периода в Америке.

За консультации и предоставление ценной информации выражаю глубокую благодарность коллегам и научным учреждениям Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии, Польши, Финляндии, России. Отдельная благодарность – профессору Института языка, литературы и истории Республики Коми П.Ю. Павлову (г. Сыктывкар) и особенно академику

РАН А.П. Деревянко и его коллегам из Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск), д-ру геогр. наук Я.В. Кузьмину из Института геологии и минералогии СО РАН (г. Новосибирск) и д-ру ист. наук Л.Б. Вишняцкому из Института истории материальной культуры (г. Санкт-Петербург) за ценные комментарии и советы, высказанные в связи с подготовкой данной статьи. Выражаем признательность канадскому коллеге Жаку Синк-Марсу, который подсказал многие идеи, ставшие основой этой статьи, а также предоставил сведения «из первых рук» по археологии и этнографии Юкона и поделился знаниями по палеолиту Сибири.

Список литературы "Люди севера" в плейстоцене: палеолитические вехи и переходные горизонты в Северной Евразии. Часть II: биогеографический ареал человека в среднем палеолите

- Археология, геология и палеогеография плейстоцена и голоцена Горного Алтая / под ред. А.П. Деревянко, А.К. Агаджаняна, Ф.Ф. Барышникова. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - 174 с.

- Верещагин Н.К. Пещерный лев и его история в Голарктике и в пределах СССР // Материалы по фаунам антропогена СССР. -Л.: Наука, 1971. - Выл. XLIX. - С. 123-198.

- Вишняцкий Л.Б. Палеолит Средней Азии и Казахстана. - СПб.: Европ. дом, 1996. - 214 с.

- Вишняцкий Л.Б. Верхнепалеолитическая революция: география, хронология, причины // Stratum plus. Cultural Anthropology, Archaeology. - 2000. - № 1. - C. 245-266.

- Вишняцкий Л.Б. Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и причины верхнепалеолитической революции. - СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2008. - 248 с.