Луневское I селище - памятник финала раннего железного века на р. Очер

Автор: Коренюк С.Н., Перескоков М.Л.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (18), 2012 года.

Бесплатный доступ

На основе материалов Луневского I селища, полученных Камской археологической экспедицией в 1987 г., анализируются временные хозяйственно-промысловые постройки населения финала раннего железного века в Пермском Прикамье.

Очаг, селище, жилище, постройка, гляденовская культура, племенная территория

Короткий адрес: https://sciup.org/147203394

IDR: 147203394 | УДК: 903.4"638"(470.53)

Текст научной статьи Луневское I селище - памятник финала раннего железного века на р. Очер

Позднегляденовские памятники бассейна р. Очер известны достаточно давно и выделены Ю. А. Поляковым в Очерскую племенную территорию гляденовской культуры [ Поляков , 1967, с. 202–203]. Но, к сожалению, материалы очерских памятников, за исключением результатов раскопок Горюхалихинского городища [ Поляков , 1968, с. 125–126; Памятники истории и культуры..., 1976], не опубликованы. В настоящей статье вводится в научный оборот компактный материал, отражающий материальную культуру населения бассейна р. Очер в финале раннего железного века.

Луневское I селище было обнаружено в 1987 г. отрядом Камской археологический экспедиции Пермского государственного университета под руководством С. Н. Коренюка при обследовании территории предполагаемого строительства мелиоративной системы «Луневское» в Оханском районе Пермского края. Памятник находится на участке высокой поймы правого берега р. Очер, в 1,2 км на северо-восток от д. Пономари Оханского района Пермской области. Селище занимает край невысокого дюнообразного всхолмления, возвышающегося над уровнем реки на 3–4 м, а над уровнем окружающей поймы – всего на 1,5–2 м. Площадь распространения культурного слоя составляет 60 тыс. кв. м. Граница распространения культурного слоя определялась очень четко по цвету окружающих почв. За пределами селища верхний горизонт почв представлен красноватой глиной или черно-коричневой заторфованной землей.

На склоне дюнообразной гряды был заложен раскоп площадью 192 кв.м. В результате раскопок прослежена следующая стратиграфия:

-

1. Пахотный слой – темно-серая супесь, мощностью 0,24–0,38 м. В слое содержалось небольшое количество мелких фрагментов керамики.

-

2. Культурный слой – светло-серый песок с угольками, мощностью 0,10–0,25 м.

-

3. Углубления и ямы, заполненные культурном слоем – черной супесью с угольками, мощностью до 0,40 м.

-

4. Материк – желтый песок.

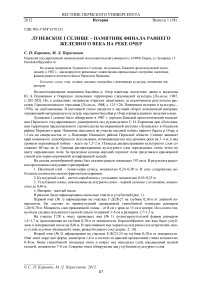

В раскопе были зафиксированы несколько очагов и углублений (рис. 1).

Первый очаг (№ 1) зафиксирован на участках Г-Д/28-27 на глубине 0,30 м от дневной поверхности. Он состоял из прямоугольной прокаленной глинобитной площадки размером 1,20×0,70 м. Мощность слоя прокаленной глины – от 8 см у края до 15 см в центре. Под слоем глины была сделана подсыпка из мелкой гальки толщиной 3–6 см и размером 1,7×1,5 м.

На участке Г/28 к очагу примыкает яма (№ 1) подчетырехугольной формы размером 1,4×1,7 м, прослеженная на глубине 0,30 м от поверхности. Корытообразное дно ямы было углублено в материковый песок на 0,40 м. В заполнявшем яму черном культурном слое встретились много углей, кусочки обожженой глины, развал большого сосуда (рис. 2: 10).

Второй очаг (№ 2) зафиксирован на участках Е-Ж/23-24 на глубине 0,30 м от поверхности. Очаг имел округлую форму диаметром 1,6 м и состоял из красной прокаленной глины мощностью 6–8 см. Ниже глинобитной площадки очага и вокруг нее находился слой, насыщенный мелкой галькой, мощностью 7–6 см. Севернее очага обнаружены два углубления культурного слоя.

Первая яма (№ 2) прослежена на участках Д-Е/26 на глубине 0,32 см от поверхности. Она имеет овальную форму и размер 2,0×1,2 м. В углублении в подстилающий слой на 0,30 м яма была заполнена черной супесью с угольками, в которой найдены крупные фрагменты керамики.

Вторая яма (№ 3) зафиксирована на участках Е-Ж/26 на глубине 0,30 м от поверхности. Яма неправильно-овальной формы, размером 3,2×1,4 м. Уплощенное дно ямы углублено в материк на 0,3 м. В заполнявшей яму черно-серой супеси найдены фрагменты керамики и большой кусок зернотерки.

Последний, третий, очаг находился на участке З/24 на глубине 0,25 м от современной поверхности. По конструкции он сходен с ранее описанными и представлял собой подпрямоугольную площадку из красной плотной прокаленной глины размером 1,4×1,2 м, лежавшую на слое мелкой гальки мощностью 6–8 см и размером 2,0×1,8 м. Толщина прокаленного глиняного слоя 10–15 см. Вокруг очага найдены многочисленные фрагменты керамики. С запада к очагу примыкала яма (№ 4) подчетырехугольной формы размером 1,7×1,0 м и глубиной 0,5 м. С северной стороны ямы, по ее углам, зафиксированы две столбовые ямки. В заполнявшем ее черном супесчаном культурном слое, насыщенном углями, найдены крупные фрагменты керамики и гальки.

Исследованный комплекс объектов, вероятно, можно интерпретировать как остатки жилой или хозяйственной постройки. Об этом может свидетельствовать характерное сочетание очагов и хозяйственных ям [ Черных , 2008]. К сожалению, в связи с тем что верхняя часть культурного слоя разрушена пахотой, более детально реконструировать устройство постройки не представляется возможным. Интересна конструкция хозяйственной ямы № 4, окруженной по углам с северной стороны столбовыми ямками. Столбовые ямки, вероятно, являются остатками деревянной конструкции, поддерживающей стенки хозяйственной ямы, что необходимо при рыхлых супесчаных почвах и значительной глубине ямы.

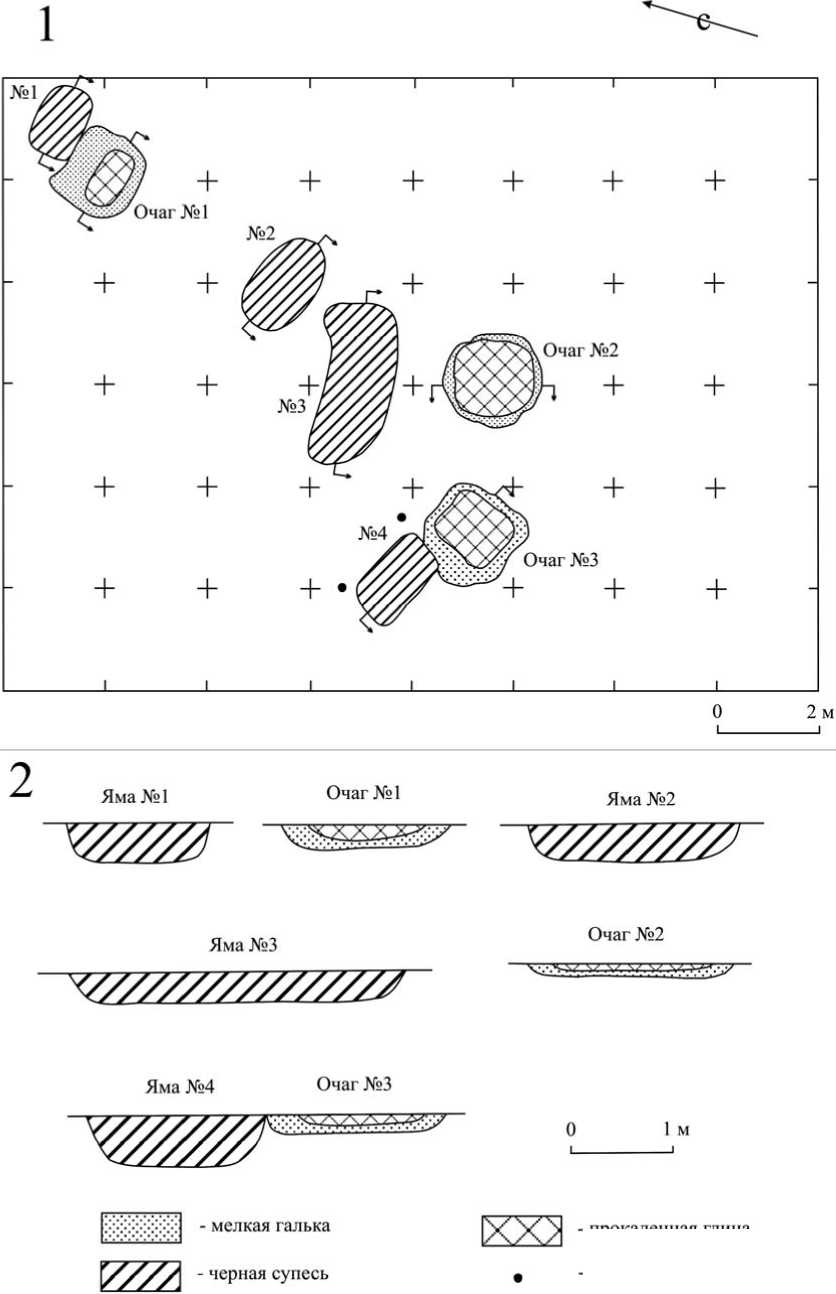

Коллекция из раскопок селища насчитывает 427 предметов, в большинстве это фрагменты керамики (рис. 2). В процессе обработки коллекции было выделено 28 сосудов. Все сосуды изготовлены вручную с использованием техники ленточного налепа, обжига кострового (неровного). По форме сосуды представляют собой типичные для железного века Прикамья открытые круглодонные чаши, несколько разнящиеся высотой и степенью отогнутости шейки. Венчики сосудов уплощены. Обработка поверхности сосудов производилась сначала грубым предметом, скорее всего щепкой или деревянной лопаточкой, оставлявшими следы в виде идущих в разных направлениях расчесов. Окончательная отделка осуществлялась путем заглаживания поверхности рукой, тряпкой или куском кожи, причем следы первоначальной обработки стирались. Большинство сосудов имеют в глиняном тесте примесь мелкотолченой раковины.

Часть найденных сосудов орнаментирована. Наиболее распространена орнаментация по верхнему срезу венчика, индекс составляет 75% (21 сосуд). При этом 25% (7) сосудов имеют зубчатый орнамент (рис. 2: 2, 3–6), 25% (7) – овально-ямочный, близкий к защипному, 21,4% (6) орнаментированы защипами (рис. 2: 9, 10). По шейке орнаментированы 4 сосуда (14%). Ямочный орнамент отмечен на 1 сосуде (3,5%), зубчатый – на 3 (10,7%) (рис. 2: 2, 4). Зубчатым штампом нанесены узоры в виде горизонтальных линий и горизонтального зигзага. Ямочный орнамент образует узор из одного ряда ямок. Кроме керамики найдено две плиты-зернотерки и семь пестов-терочников, а также предмет из глины, назначение которого не ясно (рис. 2: 8). В целом керамический материал имеет наибольшее сходство с материалами Горюхалихинского городища.

В изученном комплексе обнаружены характерные черты материальной культуры населения бассейна р. Очер, поэтому его можно отнести к финалу гляденовской культуры. Предварительная датировка памятника – III–V вв.

Местонахождение селища в пойме реки, а не на береговой террасе, бедность культурного слоя, отсутствие металлических вещей, вероятно, могут говорить о временном характере селища, вследствие чего принцип постройки, по-видимому, можно определить как каркасно-столбовой. Такую технику вполне справедливо, на наш взгляд, Е. М. Черных связывает с жилищами, которые возводились на поселениях особого типа, состоящих из нескольких жилых и хозяйственных построек, расположенных в пойме или на низких пологих склонах надпойменных террас. Зависимость между топографическим положением, небольшой площадью и характером культурного слоя несомненно свидетельствует об особом использовании поселений (сезонном или временном), в свою очередь связанном с годовым циклом хозяйственной деятельности, сезонными промыслами.

Самым ранним исследованным поселением подобного характера является селище Нижняя Курья 1Б [ Мельничук и др. , 2009; Черных , 2008, с. 46, 215, рис. 13]. Хотя и расположенное на достаточно высоком коренном берегу р. Кама, оно явно было промысловым сезонным поселением, возможно, жителей противоположного берега, где располагалась одна из самых густонаселенных племенных территорий гляденовской культуры – Муллянская. Постройки зафиксированы по аморфным углублениям, в трех из шести изученных построек присутствовали очаги, в одной из них рядом с очагом находилась хозяйственная яма. Еще одна яма обнаружена в постройке, где нет очага. Е. М. Черных предполагает, что эти постройки имели каркасную конструкцию [ Черных , 2008, с. 46]. Следов деревянных опор не найдено ни внутри оснований, ни вне их, что, возможно, связано с тем, что поселение расположено на песчаном грунте и очертания опор могли не сохраниться. В целом же углубления построек очень незначительны – 15–20 см. Отсутствие в материалах раскопок памятника каких-либо вещей кроме керамики и двух пестов-терочников также говорит в пользу верности предположения о его сезонном использовании.

Близки по своему характеру к описанному поселению комплексы селищ Коновалятское и Русиновское II, которые, по мнению Е. М. Черных, схожи с сезонными жилищами хантов, а также столбовыми постройками коми типа «турун-керка», использовавшимися только для сна в период сенокоса [ Черных , 2008, с. 60]. В таких жилищах отсутствовал интерьер, люди спали прямо на полу, постелив сено или тряпье, а пищу готовили на костре, который разводили в сенях или перед входом. В постройке, исследованной на селище Русиновское II, с учетом ее небольшой площади (около 15 кв. м.), временного характера, расположения в заливной пойме могла жить семья из 5–7 человек, которая на определенное время (период сенокоса?) выделилась в самостоятельную ячейку общества [ Черных , 2008, с. 60].

Можно провести аналогию между сезонным жильем исследуемого комплекса и материалами раскопок Луневского II, Мыльниковских I и II селищ, а также Оханского поселения, которые относятся к одной племенной территории гляденовской культуры. Здесь также изучены остатки сезонных легких построек, часть которых оснащена очагом и ямами [ Коренюк , 1988; Соболева , 1987; Ленц , 1981]. Сближает их с комплексами, описанными ранее, расположение на песчаных дюнах в пойме реки, отсутствие дополнительных конструктивных элементов для утепления (например, глинобитного пола), что обнаружено на близлежащем Горюхалихинском городище, которое было долговременным постоянным жилым поселком и производственным центром. А Мыльниковские, Лу-невское селища и Оханское поселение могли быть сезонными промысловыми поселками жителей этого городища.

Таким образом, подтверждается новыми фактами предположение Е. М. Черных о существовании в Прикамье двух строительных традиций, которые обусловлены функциональным назначением построек и которые нет необходимости связывать с какими-то инокультурными влияниями [ Черных , 2008, с. 60]. Это также подтверждается наблюдением В. Н. Белицер о широком распространении у коми народов столбовой техники, поскольку с использованием ее строить было проще и быстрее, в силу чего она могла предшествовать бревенчатой, срубной технике [ Белицер , 1958, с. 200].

Традиции же строительства постоянного жилища у древних пермян, как уже говорилось, в финале раннего железного века уже приобрели свои основные черты, и нет никаких оснований связывать их с инородным влиянием в харинское время. Традиции эти, имеющие местные корни и сохраняющиеся с ананьинского времени (а некоторые и с эпохи поздней бронзы), в большинстве своем в прежнем или модернизированном виде существовали до прихода в Прикамье русского населения. Некоторые из этих традиций прослеживаются до этнографического времени.

Иллюстрации

- прокаленная глина

- столбовая ямка

Рис. 1. Селище Лунево. 1. План раскопа. 2. Профиля очагов и ям

Рис. 2. Селище Лунево. 1–7, 9–10 – керамика; 8 – глиняный предмет неясного назначения

Список литературы Луневское I селище - памятник финала раннего железного века на р. Очер

- Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми//Тр. Ин-та этнографии: Нов. сер. М., 1958. Т. 45.

- Коренюк С. Н. Отчет о работах в Среднем Прикамье в 1988 г.//Архив кабинета археологии Перм. гос. нац. исслед. ун-та. Пермь, 1988.

- Ленц Г. Т. Отчет об археологических исследованиях в Пермской области в зоне строительства нефтетрассы Сургут-Полоцк в 1981 г.//Архив КАЭ Перм. гос. нац. исслед. ун-та. Свердловск, 1981.

- Мельничук А. Ф., Корчагин П. А., Перескоков М. Л. Исследования селища Нижняя Курья-1б в Кировском районе г. Перми//Регионы России: Экономика, культура, история (Матер. междунар. науч.-практ. конф.). Березники, 2009.

- Поляков Ю. А. Итоги изучения памятников гляденовской культуры в Верхнем и Среднем Прикамье//Учен. зап. Перм. гос. ун-та. 1967. № 148.

- Поляков Ю. А. Раскопки Горюхалихинского городища//Археол. открытия 1967 г. М., 1968.

- Памятники истории и культуры Пермской области. 2-е изд. Пермь, 1976.

- Соболева Н. В. Отчет о полевых исследованиях в Оханском и Юсьвинском районах Пермской области в июле-августе 1987 г.//Архив кабинета археологии Перм. гос. нац. исслед. ун-та. Пермь, 1987.

- Черных Е. М. Жилища Прикамья (Эпоха железа). Ижевск, 2008.