Марганец в вулканических формациях Охотско-Чукотского пояса

Автор: Юдович Я.Э., Кетрис М.П., Жуланова И.Л.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (229), 2014 года.

Бесплатный доступ

На основе аналитических данных, приведенных в монографии И. Н. Котляра и др. (1981) по петрохимии Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП) рассмотрено распределение марганца и величины марганцевого модуля (ММ = Mn/Fe) в вулканогенных формациях. Выявлена корелляция марганца с железом, щелочами и коэффициентом агпаитности НКМ. Показано, что особенности распределения и корреляции марганца и величины ММ отражают специфику петро- и рудогенеза.

Магматические формации, охотско-чукотский вулканогенный пояс, геохимия марганца

Короткий адрес: https://sciup.org/149129115

IDR: 149129115

Текст научной статьи Марганец в вулканических формациях Охотско-Чукотского пояса

Геохимия марганца в магматических породах изучена хорошо [14]. Однако мало что известно о геохимии марганца в объектах более высокого ранга — генетически родственных сообществах, которые называют магматическими формациями [5, 10, 11]. Причин дефицита таких сведений несколько.

Во-первых, многие специалисты предпочитают «абстрактному» понятию о формациях «конкретные» магматические комплексы , представляющие собой совокупности тел, которые можно показать на геологической карте. Во-вторых, объемы «магматических формаций» не всеми понимаются одинаково. В-третьих, существуют объективные трудности определения среднего химического состава формаций. Теоретически они должны вычисляться как взвешенные средние по отдельным разновидностям магматитов, включенным в формацию [12]. Но на практике весовые ко- 24

эффициенты, как правило, неизвестны, и геолог получает «средний химический состав формации» как простое среднее арифметическое по составам отдельных разновидностей магмати-тов. В-четвертых, произошедшая на рубеже веков «смена геологической парадигмы» отодвинула магматические формации на периферию внимания исследователей нового поколения (на первый план вышло использование петрогеохимических данных в качестве индикаторов былых гео-динамических обстановок). Наконец, существует и проблема изученности . В регионах, магматические образования которых охарактеризованы десятками и сотнями химических анализов, нет особых трудностей с объединением породных групп в формации. Но в регионах слабо изученных могут оставаться неизвестными не только магматические комплексы, но даже отдельные тела, не говоря уже о формациях.

Имея в виду всёвыше сказанное, нельзя не отметить исключительного значения такого уникального образования, каким является Охотско-Чукотский вулканогенный пояс (ОЧВП) — тектонотип краевых вулканогенных поясов востока Азии. ОЧВП — пример полноразвитой известково-щелочной серии магмати-тов, практически незатронутых наложенными процессами. Высокая степень геолого-петрологической и петрогеохимической изученности пояса [7—9] предоставляет редкую возможность охарактеризовать геохимию марганца на уровне магматических формаций .

Краткие сведения об Охотско-Чукотском вулканогенном поясе

ОЧВП представляет собой наиболее яркий элемент одноименной магматической (петрографической)

провинции, которая объединяет ряд хронологически дискретных и гетерогенных в тектоническом отношении, эффузивных, субвулканических и интрузивных образований, время становления которых охватыва- ло практически весь меловой период (от берриаса до раннего кампана включительно). Собственно ОЧВП сформировался на рубеже раннего и позднего мела (альб–сеноман, 110— 94 млн лет назад) [4, 9].

Обширный вулканогенный пояс, протянувшийся более чем на 3000 км от северного побережья Охотского моря до Восточной Чукотки, выделил С. В. Обручев в начале 30-х гг. ХХ века. Он описал его как Охотско-

Чаунскую вулканическую дугу мелового возраста — ископаемый аналог современных островных дуг. В настоящее время ОЧВП может быть признан наиболее детально и разносторонне изученным структурным элементом Северо-Востока России. Этому способствовали его природные особенности, в частности хорошая сохранность и обнаженность вулканических построек, и, главное, золото-серебряная рудоносность [7]. Её открытие, состоявшееся в середине 20-го века, вызвало к жизни множество последующих работ — от по- блемам изотопной геохронологии (В. В. Акинин, П. Л. Тихомиров и др.). По ряду вопросов единства мнений пока не достигнуто, что обусловлено объективной сложностью картины позднемезозойского магматизма на границе Палеоазии и Палеопацифики.

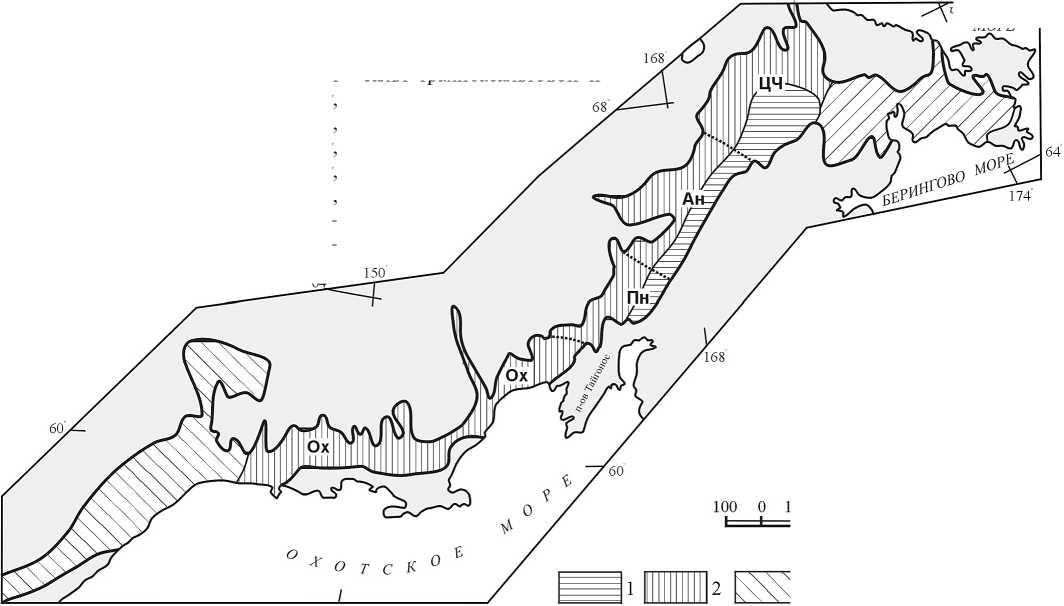

Согласно В. Ф. Белому [1, 2], в ОЧВП различаются главная (около 2000 км в длину) дуговая часть, подразделяющаяся на внешнюю и внутреннюю (относительно океана) зоны, и две фланговые зоны: ЗападноОхотская и Восточно-Чукотская. В поперечном направлении дуговая часть делится на Охотский, Пенжинский, Анадырский и Центрально-

Чукотский секторы (рис. 1).

Нижеследующие построения базируются на материалах по петрохимии магматических формаций ОЧВП, приведенных в монографии И. Н. Котляра, В. Ф. Белого, А. П. Милова [7]. Мы ограничиваемся рассмотрением вулканогенных формаций и составляющих их породных групп, поскольку обобщение материалов по геологии Охотско-Чукотской магматической провинции показало, что установление генетического родства разнообразных интрузивных комплексов с вул- трахириолит-трахибазальтовой формаций, венчающие меловой континентальный разрез, в настоящее время выделяются в самостоятельное тектоническое сооружение — Хакаринско-Энмываамскую вулка- ническую цепь [4, 9].

Средний состав вулканических формаций и породных групп

В изложении материала используется ряд обозначений: ФМ — феми-ческий модуль (Fe2O3 + FeO + MnO + + MgO)/SiO2 [15], n — число выборочных средних, N — общее число анализов, r — коэффициент пар- ной корреляции. Величина марганцевого модуля (ММ = Mn/Fe) вычисляется в традиционной элементной (а не оксидной) форме [14]. Фемический модуль чутко отражает содержание в породе темноцветных минералов — носителей марганца и железа. Величина общей щелочности (Na2O + K2O) в нормальных дифференцированных сериях обычно коррелируется с фемичностью, однако в щелочных сериях может быть независимой. Не случайно параметр общей щелочности используется во всех петрографических клас- исковых и разведочных до метал-логенических, минералогических, специализированных петрологических и т. д. Обстоятельные исследования различных аспектов геологии ОЧВП принадлежат В. Ф. Белому,

канитами является задачей гораздо более сложной, чем принято считать. Кроме того, следует иметь в виду, что образования ба-зальт-трахибазальтовой и

174 68__________

ЧУКОТСКОЕ МОРЕ

100 200 км

-i------1

Рис. 1. Схема районирования Охотско-Чукотского вулканогенного пояса [8, 9]

1—4 — зоны: 1 — внутренняя, 2 — внешняя, 3—4 — фланговые: 3 — Западно-Охотская, 4 — Восточно-Чукотская; 5 — границы (а — ареала распространения вулканитов пояса, б — зон, в — секторов. Обнажения секторов: Ох — Охотский, Пн — Пенжинский, Ан — Анадырский, ЦЧ — Центрально-Чукотский

А. И. В. Е. С. ды

Б. Герману, Н. Б. Заборовской,

Н. Котляру, Е. Л. Лебедеву, А. Самылиной, Р. Б. Умитбаеву, К. Устиеву, Н. И. Филатовой, В. Щепетову. В последние го-особое внимание уделяется про-

сификациях в качестве независимой переменной. Так же и в литохимии , вместо базового графика (Na2O + + K2O) — ГМ (гидролизатный модуль), применяемого для пород осадочных, для характеристики магма-титов используется график (Na2O + + K2O) — ФМ [15].

При статистической обработке аналитических данных мы считали корреляцию значимой только на уровнях не хуже 0.01 и 0.05; например, r0.01 — это обозначение коэффициента корреляции на уровне значимости 0.01, т. е. с 99%-ной «надежностью». На графики наносили уравнения регрессии с «двухсигмовым» доверительным интервалом [12]; он строился с помощью специальной утилиты (отсутствующей в лицензионной программе Excell ), разработанной Т. А. Ситниковым. Всего статистической обработке были подвергнуты аналитические данные по 7 вулканическим формациям и около 75 породным группам, вычисленные на основании свыше 880 силикатных анализов вулканитов [8]. В качестве типовых примеров такой обработки ниже приведены данные по Охотскому и Пенжинскому секторам ОЧВП (см. табл. 1 и 2).

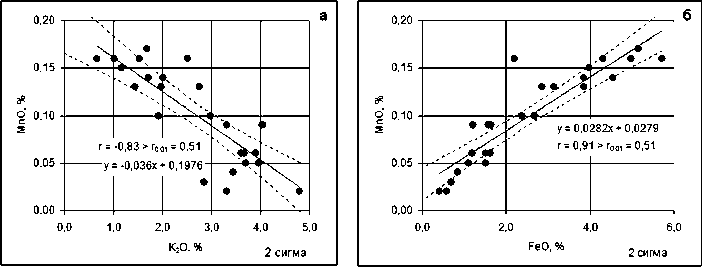

В табл. 1 приведены некоторые средние характеристики пяти формаций вулканитов Охотского сектора ОЧВП, отвечающие в совокупности 353 анализам 25 разновидностей горных пород [8, с. 68—75]. Марганца и железа больше в наиболее фемичных (и наиболее основных) вулканитах; связей со средней общей щелочно- стью незаметно, поскольку на уровне формаций она колеблется незначительно. Значение марганцевого модуля выдерживается в узком около-кларковом интервале (0.017—0.022); исключение представляет риодацитовая формация (ММ = 0.031), где в натровых трахириолитах и дацитах средняя величина ММ (по 15 анализам) достигает 0.034. Рассматривая все 25 разновидностей вулканитов в рамках единой статистической совокупности, можно удостовериться в сильном антагонизме MnO с SiO2 (r = –0.84 > r0.01 = –0.51), калием (рис. 2, а) и коэффициентом агпа-итности НКМ = (Na2O + K2O)/Al2O3 [15] (r = –0.76 > r0.01 = –0.51) и обнаружить позитивную корреляцию марганца почти со всеми другими компонентами, особенно сильную — с FeO (рис. 2, б).

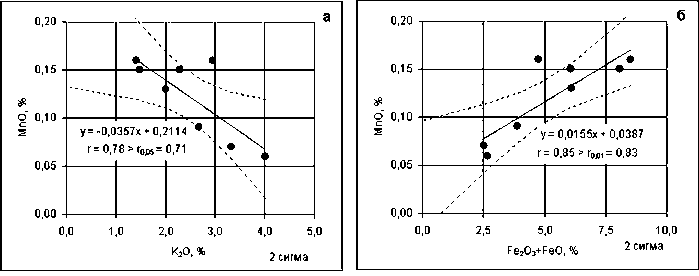

В табл. 2 приведены некоторые средние характеристики трех формаций вулканитов внешней зоны Пенжинского сектора ОЧВП , отвечающих в совокупности 105 ана-

Рис. 2. Корреляция марганца в 25 породных группах пяти вулканических формаций Охотского сектора. Построено по данным И. Н. Котляра и др., 1981 г. [8, с. 68—75]

лизам 8 разновидностей горных пород [8, с. 94—96]. В этом ряду явную аномалию представляет наиболее щелочная риодацитовая формация: при минимальной фемичности и самом низком содержании железа она имеет довольно высокое содержание марганца, что и дает аномальное значение марганцевого модуля, заметно превышающее мировой кларк грани-тоидов. В общей совокупности восьми средних значений проявились, как и в Охотском секторе, антагонизм MnO с SiO2 (r0.01 = –0.83) и K2O (рис. 3, а) и позитивная корреляция с большинством остальных компонентов, наиболее сильная — с железом (рис. 3, б).

Аналогичным образом были обработаны и все другие петрохимические данные по вулканитам ОЧВП, но объем статьи не позволяет привести здесь соответствующие таблицы. Однако везде устойчиво проявляются одни и те же (или очень похожие) геохимические закономерности: позитивная корреляция марганца с же-

Т а б л и ц а 1

Некоторые средние характеристики формаций вулканитов внешней зоны Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (Охотский сектор) Составлено по данным И. Н. Котляра и др., 1981 г. [8, с. 94—96]

|

Формация; число породных ãрóпп n, число анализов (N) |

ФМ |

Na 2 O + K 2 O, % |

MnO, % |

Fe 2 O 3 + FeO, % |

ММ = Mn/Fe |

|

Двóпироêсеновых андезибазальтов– андезитов; n = 3, (N = 49) |

0.20 |

3.42 |

0.14 |

7.81 |

0.018 |

|

Амфиболовых и пироêсеновых андезитов– андезибазальтов; n = 2, (N = 34) |

0.18 |

3.43 |

0.15 |

7.13 |

0.022 |

|

Риолит(трахириолит)-базальтовая; n = 9 (N = 85) |

0.15 |

3.93 |

0.11 |

6.58 |

0.017 |

|

Риодацитовая; n = 5, (N = 58) |

0.06 |

3.70 |

0.10 |

3.37 |

0.031 |

|

Риолитовая; n = 6 (число полей) (N = 127) |

0.04 |

4.07 |

0.05 |

2.47 |

0.021 |

Т а б л и ц а 2

Некоторые средние характеристики трех формаций вулканитов внешней зоны Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (Пенжинский сектор) Составлено по данным И. Н. Котляра и др., 1981 г. [8, с. 94—96]

|

Формация; число породных ãрóпп n, число анализов (N) |

ФМ |

Na 2 O + K 2 O, % |

MnO, % |

Fe 2 O 3 + FeO, % |

ММ = Mn/Fe |

|

Андезитовая; n = 3, (N = 34) |

0.13 |

5.86 |

0.12 |

6.03 |

0.021 |

|

Êонтрастная риолит-андезибазальтовая; n = 3, (N = 46) |

0.13 |

6.18 |

0.12 |

5.76 |

0.022 |

|

Риодацитовая; n = 2, (N = 25) |

0.07 |

7.18 |

0.12 |

3.64 |

0.033 |

Рис. 3. Корреляция марганца, калия и железа в восьми породных группах трех вулканических и одной интрузивной (тоналит-диоритовой) формации Пенжинского сектора. Построено по данным И. Л. Котляра и др., 1981 г. [8, с. 94—96]

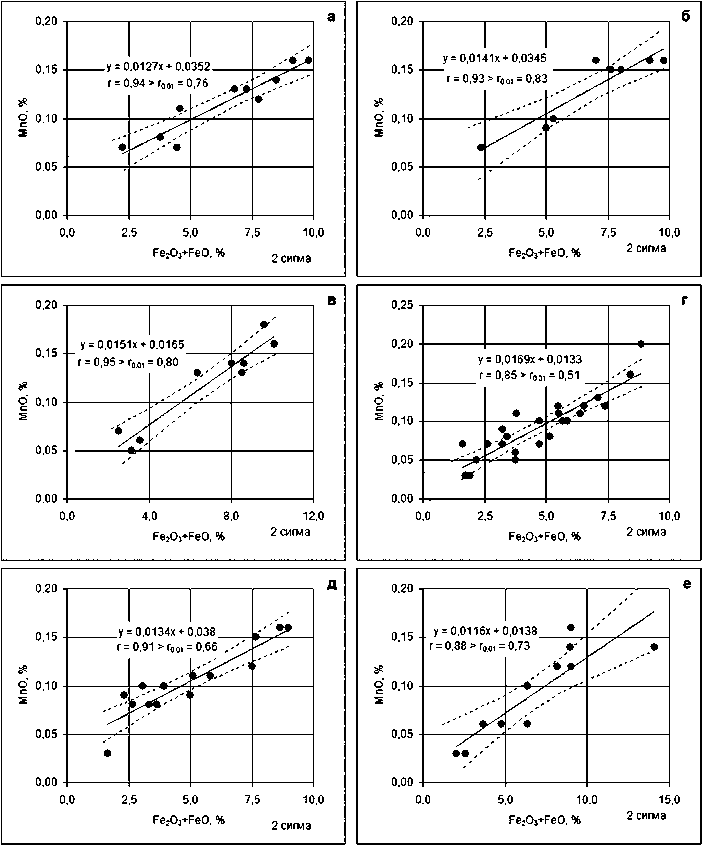

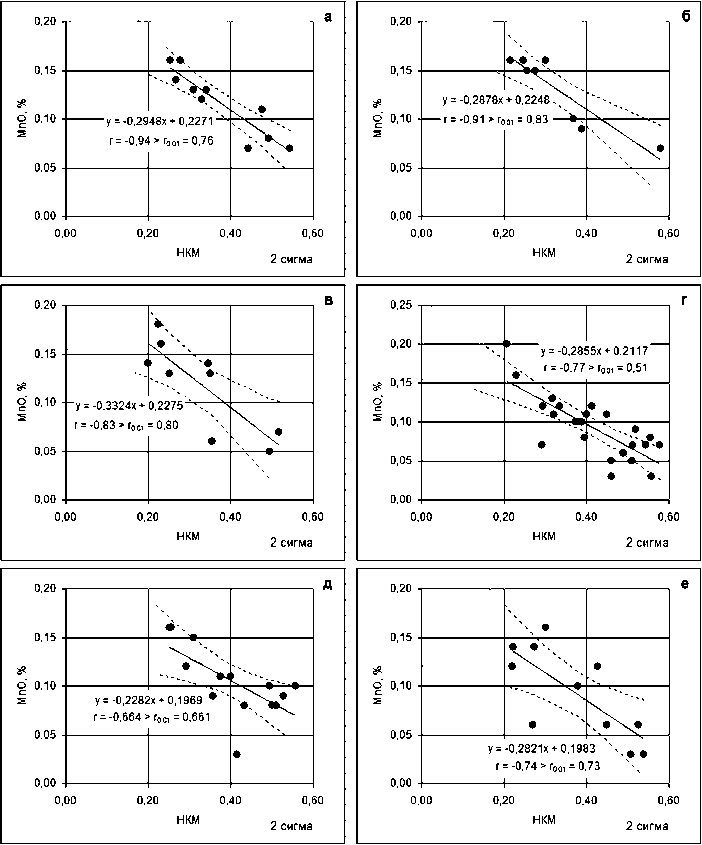

лезом (рис. 4) и антагонизм с кремнеземом, щелочами (прежде всего с калием) и коэффициентом агпаит-ности НКМ (рис. 5).

Во внутренней зоне Пенжинского сектора содержание MnO в формации высокоглиноземистых базальтов и андезибазальтов (0.12 %) почти такое же, как и в формации базальтов–трахибазальтов (0.13 %), практически одинаковы и значения марганцевого модуля (0.019 и 0.018), что объясняется очень тесной (почти функциональной) корреляцией марганца с железом (рис. 4, а) в общей совокупности (10 породных групп)*, при обычном антагонизме MnO с SiO2 (r = –0.94 > r0.01 = –0.76). Почти столь же сильно проявлена отрицательная корреляция со щелочами (особенно с калием) и с коэффициентом агпаитности НКМ (рис. 5, а).

Во внешней зоне Анадырского сектора по мере снижения фемич-ности и возрастания щелочности и кремнекислотности убывает содержание марганца и железа; некоторым отклонением отличается формация двупироксеновых андезибазаль-тов и андезитов (ФМ = 0.27), в которых марганца не меньше, чем в более фемичных базальтах (ФМ = 0.35). Значения марганцевого модуля выдерживаются в околокларковом интервале 0.017—0.022 с максимумом в контрастной риолит-андезибазаль-товой формации. В общей совокупности вулканитов (8 породных групп) при обычном антагонизме MnO и SiO2 (r = –0.91 > r0.01 = –0.83) наблюдается весьма тесная (почти функциональная) связь марганца с железом (рис. 4, б) и антагонизм с коэффициентом агпаитности НКМ (рис. 5, б).

Во внутренней зоне Анадырского сектора ситуация точно такая же: по мере снижения фемичности и возрастания щелочности и кремнеки-слотности от базальтов к риоли-

Рис. 4. Корреляция среднего содержания оксидов марганца и железа в вулканических формациях Охотско-Чукотского вулканогенного пояса:

а — три формации, 10 породных групп Пенжинского сектора; б — четыре формации, 8 породных групп, внешняя зона Анадырского сектора; в — четыре формации, 9 породных групп, внутренняя зона Анадырского сектора; г — три формации, 24 породные группы, внешняя зона Центрально-Чукотского сектора; д — четыре формации, 14 породных групп, внутренняя зона Центрально-Чукотского сектора; е — три формации, 11 породных групп, Восточно-Чукотская фланговая зона. Построено по данным И. Н. Котляра и др. [8]

там убывают содержание марганца (MnO 0.16 ⇒ 0.07 %) и железа (Fe2O3 + FeO 9.13 ⇒ 2.51 %). В формациях с участием базальтов и андезитов марганцевый модуль остается стабильным в кларковом интервале 0.017—0.018, однако в риолитовой формации он резко подскакивает, приобретая аномальное среднее значение — 0.030. В общей совокупности вулканитов (9 породных групп) при обычном антагонизме MnO и SiO2 (r = –0.95 > r0.01 = 0.80) наблюдается весьма тесная связь марганца с железом (рис. 4, в) и антагонизм с коэффициентом агпаитности НКМ (рис. 5, в).

Во внешней зоне ЦентральноЧукотского сектора в двух формациях (двупироксеновых андезиба-

Рис. 5. Антагонизм среднего содержания оксида марганца и средней величины коэффициента агпаитности в вулканических формациях Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Обозначения (а—е) см. на рис. 4. Построено по данным И. Н. Котляра и др. [8]

зальтов и андезитов и в контрастной риолит-андезибазальтовой) по мере снижения фемичности содержания марганца и железа уменьшаются, но значения марганцевого модуля удерживаются в околокларковом интервале 0.017—0.023 ввиду очень сильной корреляции марганца и железа. Однако этот тренд нарушается в наиболее кремнекислой рио-лит-дациандезитовой формации, где щелочность нестрого следует за фе-мичностью и где содержания марганца больше откликаются именно на щелочность, а не на фемичность. Поэтому здесь наблюдаются незакономерные скачки марганцевого модуля с аномально низкими (0.013) и аномально-высокими значениями, достигающими в группе трахи-риолитов и риолитов 0.045. По аналогии с тем, что нам известно о риолитах севера Урала [14], для которых характерны резкие скачки марган- 28

цевого модуля, можно предполагать, что с породами этой формации должна быть связана марганцевая минерализация. В общей совокупности вулканитов (24 породные группы) при обычном антагонизме MnO и SiO2 (r = –0.89 > r0.01 = 0.52) наблюдается почти функциональная связь марганца с железом (рис. 4, г) и антагонизм с коэффициентом агпа-итности НКМ (рис. 5, г).

Во внутренней зоне ЦентральноЧукотского сектора по мере снижения фемичности (и кремнекислот-ности) от трахибазальтов к риолитам убывают содержания марганца и железа, но этот тренд нарушается в подщелоченных породах. Так, в породах одной из групп риолитовой формации (дациандезиты–рио-литы субщелочные и щелочные), несмотря на их более низкую фемич-ность (ФМ = 0.22), марганца больше (0.10 %), чем в родственных поро- дах — субщелочных и известковистых вулканитах с большей фемич-ноcтью (ФМ = 0.24, MnO = 0.08 %). Но и общая щелочность более марганцовистых вулканитов в этом случае существенно выше — 8.54 против 7.01 %. Большинство породных групп показывает стабильные значения марганцевого модуля в око-локларковом интервале 0.016—0.023, но в двух формациях с участием риолитов значения ММ подскакивают до аномальных значений — 0.032— 0.034 и даже 0.040 (в трахириолитах). Можно предположить, что в этих случаях в риолитах может присутствовать рассеянная марганцевая минерализация. В общей совокупности вулканитов (14 породных групп) при обычном антагонизме MnO и SiO2 (r = –0.88 > r0.01 = 0.66) наблюдается весьма тесная связь марганца с железом (рис. 4, д) и антагонизм с коэффициентом агпаитности НКМ (рис. 5, д).

В Восточно-Чукотской фланговой зоне при снижении фемичности (и кремнекислотности) от базальтов к риолитам убывают содержания марганца и железа, но значения марганцевого модуля остаются стабильными в пределах каждой формации. Однако в отличие от вулканитов центральной части ОЧВП здесь среднее значение ММ в формации амфиболовых и пироксеновых андезитов– андезибазальтов заметно ниже, чем в двух других формациях: 0.012 против 0.016—0.017. Это значение намного ниже «верхнемантийного» кларка (0.016) и сравнимо только со значениями ММ в базальтоидах изучавшегося нами региона севера Урала. Можно заключить, что определенная группа базальтоидов ВосточноЧукотской фланговой зоны обеднена марганцем по сравнению с центральными частями зоны. В общей совокупности вулканитов (11 породных групп) при обычном антагонизме MnO и SiO2 (r = –0.93 > r0.01 = 0.73) наблюдается весьма тесная связь марганца с железом (рис. 4, е) и антагонизм с коэффициентом агпаитно-сти НКМ (рис. 5, е).

Заключение

Рассмотренные выше материалы позволяют подметить несколько общих закономерностей в «вулканической» геохимии марганца.

-

1. На всем протяжении громадного Охотско-Чукотского вулкано-

- генного пояса в меловом периоде, точнее в интервале от альба до сеномана, т. е. на протяжении около 16 млн лет генерировались известково-щелочные магмы, в которых независимо от геоструктурной позиции вулканических очагов распределение по породам и корреляционные связи марганца с железом и щелочами оставались строго постоянными. Мы видим практически одинаковую картину кларковой геохимии марганца — как по простиранию ОЧВП (во всех его региональных частях-секторах), так и в элементах его поперечной зональности — во внутренней и внешней зонах пояса.

-

2. Везде среднее содержание марганца в вулканитах отвечает его мировым кларкам для соответствующих групп горных пород [14], и везде четко проявляются тесная (почти функциональная) корреляция марганца с железом и сильный антагонизм с кремнием, калием и с коэффициентом агпаитности НКМ = (Na2O + K2O)/Al2O3 [15]. Заметим, что антагонизм MnO–НКМ уже отмечался нами [14] при обработке данных А. А. Ярошевского [16] по трем группам магматических формаций континентов (двумя эффузивным и интрузивной) и по двум группам вулканических формаций океанов. Мы отмечали некоторую парадоксальность этой связи, поскольку целый ряд щелочных пород обогащен марганцем.

-

3. Резко выраженная сидеро-фильность марганца находит свое отражение в зависимости средних содержаний MnO от фемического модуля ФМ, хорошо отражающего содержание в вулканитах темноцветных минералов — носителей марганца и железа. Эта тесная корреляция марганца и железа обусловливает высокую стабильность величины марганцевого модуля ММ = Mn/Fe, значения которого также почти нигде не выходят за пределы нормальных кларковых интервалов.

-

4. Однако эта закономерная картина кларковой геохимии марганца в пределах ОЧВП нарушается в двух ситуациях: (а) в некоторых формациях риолитов, где даже средние значения ММ достигают аномальных значений 0.040, вдвое пре-

- вышающих кларковые, и (б) в вулканитах Восточно-Чукотской фланговой зоны ОЧВП, где значения ММ, наоборот, аномально понижены. Первое можно связать с проявлениями марганцевой минерализации, что уже отмечалось нами для риолитов Приполярного Урала [14]. В ОЧВП марганцевая минерализация установлена в ЗападноОхотской фланговой зоне, где широко развиты риолитовые формации (золото-серебряное месторождение Хаканджа [13], комплексное рудопроявление Высокогорное [6]). Второе нарушение кларковой геохимии марганца отражает, скорее всего, специфику фундамента крайней восточной части ВосточноЧукотской фланговой зоны: повышенную мощность гранито-гнейсового слоя одноимённого дори-фейского поднятия и высокую калиевую щелочность слагающих его пород [3]. Понижение величины модуля ММ в вулканитах основного и среднего состава в этом случае может объясняться эффектом кислотно-основного взаимодействия компонентов, а именно опережающим возрастанием химической активности Fe относительно Mn в материнском расплаве, что соответствующим образом отражается и в петрохимии пород. Детальная разработка этого аспекта петрологии мелового вулканизма ОЧВП принадлежит И. Н. Котляру [7].

-

5. Если высказанные нами предположения верны, то аномальные значения величин марганцевого модуля ММ, отличающиеся от регионального геохимического фона, могут служить индикаторами определённых особенностей процессов петро- и рудогенеза.

Сердечно благодарим зав. кафедрой программного обеспечения петербургского Центра подготовки кадров энергетиков (ЦПКЭ) Тимофея Александровича Ситникова за подаренную нам утилиту (построение зоны ошибки уравнения регрессии) в программе Excell.

Список литературы Марганец в вулканических формациях Охотско-Чукотского пояса

- Белый В. Ф. Формации и тектоника Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. М.: Наука, 1978. 215 с.

- Белый В. Ф. Геология Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Магадан: СВКНИ ДВО РАН, 1994. 76 с.

- Жуланова И. Л. Земная кора Северо-Востока Азии в докембрии и фанерозое. М.: Наука, 1990. 304 с.

- Жуланова И. Л., Русакова Т. Б., Котляр И. Н. Геохронология и геохронометрия эндогенных событий в мезозойской истории Северо-Востока Азии. М.: Наука, 2007. 358 с.

- Карта магматических формаций ССР. М-б 1:2500 000. Краткая объяснительная записка. Л.: Мингео ССР, ВСЕГЕИ, 1971. 88 с.