Математические модели сушки макаронных изделий

Автор: Джамашева Р.А., Дараева Г.Д.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 1 (102), 2014 года.

Бесплатный доступ

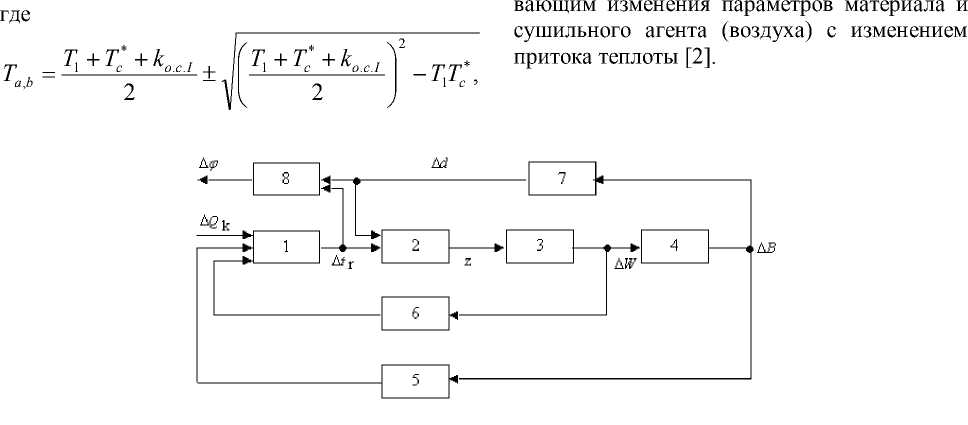

В статье согласно структурной схеме определены выражения передаточных функций для дальнейшего выбора способа регулирования режимов сушки и построения системы автоматического управления. Актуальность работы заключается в разработке математической модели сушильных установок по каналам, связывающим изменения параметров материала и сушильного агента (воздуха) с изменением притока теплоты.

Сушка макаронных изделий, сушилка, автоматизация, математические модели, передаточная функция

Короткий адрес: https://sciup.org/140204707

IDR: 140204707 | УДК: 664.6/7

Текст научной статьи Математические модели сушки макаронных изделий

Для получения динамических характеристик конвективных сушилок можно использовать структурные схемы связи между

при этом Ta соответствует знаку «+», а Tb -

отдельными параметрами уравнения звеньев этих исходя из уравнения

сушилок, причем схем определяют теплового и

материального балансов и ряда статических соотношений [1]

Объект и методы исследований

В качестве объекта исследования рассмотрен процесс сушки макаронных изделий в конвективных сушилках В качестве методов исследования применены методы математического моделирования, дифференциального и интегрального исчисления

Результаты и их обсуждения:

Исходя из структурной схемы, представленной на рисунке 1, и уравнений звеньев, были получены следующие выражения передаточных функций конвективных сушилок:

1 По каналу «изменение подачи теплоты – изменение температуры воздуха»:

знаку «-» перед корнем;

koci = k 1 h1 Gb

2 По каналу «изменение подачи теплоты – изменение относительной влажности воздуха»:

W ( p ) = A ^ ( p ) = " A Q ( p )

лоты

^

T

c = Tc

2 ^ 0 k 1 (1 + T c* p ) (2)

( t г ) o (1 + Tap )(1 + T b p),

^

3. По каналу

–

риала»:

изменение

w ( p ) =

^

( t ^^0 hkG

2 d 0 1 7

«изменение подачи теп- влагосодержания мате-

h 1 k 1

(1 + T a p )(1 + T,p )’

На рисунке 1 приведена структурная схема, исходя из которой можно определить статические и динамические характеристики конвективной сушилки по каналам, связы-

1 + T Р

W( p ) = k 1

(1 + TQP )(1 + T b p )’

Рисунок 1 - Структурная схема системы управления процессом сушки: 1-8 звенья.

Звено 1 характеризует инерционность процесса теплообмена в сушилке Его передаточная функция находится из уравнения теплового баланса сушилки

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5, (4)

где: Q - тепловой поток, Дж;

Q 1 - расход тепла на испарение влаги, Дж;

Q 2 - расход тепла на нагревание воздуха, Дж;

Q 3 - расход тепла на нагревание материала, Дж;

Q 4 - расход тепла на нагревание транспортных приспособлений, Дж;

Q 5 - потери тепла в окружающую среду, Дж.

Поскольку влияние Q 2 и Q 4 в тепловом балансе сушилки незначительно, эти величины можно опустить. Тогда, определяя

Q 1 , Q 2 и Q 5 через параметры материала сушильного агрегата и наружного воздуха, записывая уравнение динамики в приращениях, вычитая соответствующее ему уравнение статики и линеаризуя полученное выражение, для первого звена окончательно получим:

dA fr a2----- + ax At = X;

2 dτ1

При этом x1 = AQ - gAto - bAB ;

a = Lcr + 0,47Bn + У F.k.; 1 Г 0

i = 1

a 2 = G ( C M + to 0 C B ) + P C c CT + VY r c r ;

A tHd g = ——mBn + GГ

A®H b = 595 + 0,47tr - CBtM +4^^^m (cM + Cb®o ), A»H где: PC - масса корпуса сушилки, кг;

dω

B = G--- - массовый расход испаряе-dτ мой из материала влаги, кг/ч;

A t H t 1 Г - t H

-

перепад температур в

пог-раничном слое у поверхности материала, °С;

t M , t Г - температура соответственно материала и воздуха (газа) в начале процесса, °С;

t п - температура поверхности материала, °С;

AWH = W1- WPABH - разность влагосо- держания, г/кг;

n - число зон, на которые разделяется сушилки при определении ее динамических характеристик;

RI - коэффициент теплопередачи в I-й зоне;

-

L - расход воздуха, м3/с;

-

V - объем сушилки, м3;

G - масса материала в сушилки, кг;

-

Y Г - плотность теплоносителя, кг/м3;

F - площадь поверхности теплообмена I-й зоны, м2.

Для сушилки непрерывного действия при малых AQ коэффициенты a1 и а2 в уравнении (2) можно считать постоянными, так как to0 = idem и B0 = idem, поэтому передаточная функция звена 1 имеет вид:

W 1 ( Р ) =

k 1

1 + pT 1

1 a где: k 1 = —, T 1= — . a 1 a 1

Постоянная времени T 1 характеризует инерционность сушилки как теплового объекта.

Вследствие изменений во времени величин ω 0 и B 0 , свойственных сушилкам периодического действия, коэффициенты a 1 и a 2 также являются функциями времени. Поэтому для таких сушилок передаточную функцию W 1 ( p ) можно рассматривать лишь как первое приближение. Однако в большинстве случаев данная передаточная функция достаточно точно описывает динамические свойства и сушилок перио-дического действия.

Звено 2 является безинерционным. При малых величинах отклонений от нормального хода процесса связь между изменением условий сушки материала, характеризуемых сигналом z, и отклонениями параметров воздуха - температурой в начале процесса A tr и влагосодержанием A d - может быть задана уравнением:

z = - h 1 A tr + h 2 A d . (7)

В сушилках непрерывного действия коэффициенты h 1 и h 2 - постоянные, а в сушилках периодического действия они являются функциями времени.

Звено 3 характеризует инерционность процесса влагообмена и описывается дифференциальным уравнением

т dAto , л

Tr--+ Ato = z,

C dτ ,

где TC = 1/ A .

Постоянная времени TC характеризует инерционность процесса сушки.

В сушилках непрерывного действия величина T C = idem и, следовательно, передаточная функция звена 3

W 3 ( p ) =

.

1 + PT

В сушилках периодического действия постоянная времени TC изменяется в процессе сушки, т.е. в этом случае передаточную функцию W 3( p ) можно рассматривать лишь как первое приближение. В литературе приводится выражение передаточной функции W 3 ( p ) с учетом зависимости TC от времени.

Звено 4 связывает изменение интенсивности выделения влаги A B из материала с изменением среднего влагосодержания и описывается уравнением:

A B = - G

d A to d τ

Его передаточная функция:

W 4( P ) =- GP .

Звено 5 определяет изменение расхода теплоты в зависимости от изменения интенсивности выделения влаги из материала и имеет передаточную функцию:

W 5 ( P ) = b . (11)

Звено 6 характеризует изменение расхода тепла, вызванное изменением влаго-содержания материала, и имеет передаточную функцию:

W 6( P ) = g . (12)

Для сушилок периодического действия:

dA tr A t„ g = G--Г- + —— mB .

d T A to H

Для сушилок непрерывного действия:

d A tr g = G j dτ

.

Принимая, что

τ

A tr = ( A tr )0[1 - exp(--)] , определим

τ 0

суммарный сигнал обратных связей хо.с через звенья 5 и 6:

x O . c = - ( g A to + b A B ) . (13)

Подставим выражение (13) значения A to , g и A B , получим:

1τ xOC = -Ght(Atr )0 —exp(—)(b-Atr) =-AB(b-Atг) τ0 τ0

Из полученного выражения следует, что влияние обратной связи через звено 6 (по A to ) может быть учтено небольшим уменьшением коэффициента усиления в звене 5.

Звено 7 связывает изменение влагосо-держания воздуха A d с отклонением интенсивности выделения влаги A B из материала и описывается дифференциальным уравнением:

TddAd + A d = k 7 AB, (14), dτ где: Td = V / N и k7 = 1000/ L ;

N - подача вытяжных вентиляторов.

Постоянная времени Td характеризует инерционность системы процесса смещения воздуха в сушильном пространстве.

Звено 8 связывает изменение относительной влажности A ^ с отклонением температуры A t г и влагосодержания A d воздуха. При малых отклонениях параметров уравнение звена имеет вид:

. (Ad .A ) z1{-x

AФ = Фо -,— 2I. (15)

у d о ( t г ) o )

При составлении математической модели конвективной сушилки принимаются следующие допущения:

-

1. Теплоемкости материла, влаги (воды), транспортирующего устройства и коэффициенты теплоотдачи от воздуха к материалу и транспортирующему устройству постоянны по длине и площади поперечного сечения сушилки, а также во времени. Кроме того, они не зависят от температур, а коэффициенты теплоотдачи и от расхода воздуха вследствие относительно небольших номинальных значений отклонений температуры и расхода.

-

2. Температура и влагосодержание материала распределены по длине аппарата и сосредоточены в его поперечном сечении (одномерная задача).

-

3. Поперечное сечение слоя материала

значительно меньше длины сушилки, а скорость воздуха намного больше скорости перемещения вдоль сушилки. Следовательно, время прохождения воздуха сквозь материал значительно меньше времени прохождения материала внутри сушилки. Относительное изменение параметров воздуха в сушилке, как правило, меньше относительного измерения параметров материала.

Заключение

Исходя из проведенных исследований, можно сказать, что математическая модель процесса сушки зерна в конвективных сушилках в одной зоне описывается пятью уравнениями: теплового баланса для зоны; мате- риального баланса (по влаге); теплообмена между зерном и влажным воздухом; сушки зерна; движения теплоносителя вблизи поверхности материала (алгебраическое).

Список литературы Математические модели сушки макаронных изделий

- Асамбаев А. Автоматизация технологических процессов для хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства: Учебное пособие/Асамбаев А. -Астана: Фолиант, 2010. -384 с.

- Грачев Ю.П., Плаксин Ю.М. Математические методы планирования эксперимента. -М.: ДеЛи принт, 2005. -296 с.