Материалы кубанских краеведов в фондах Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына

Автор: Ламосова Наталья Вячеславовна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Музей и краеведческое сообщество

Статья в выпуске: 1 (13), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено описание имеющихся в фондах Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына коллекций кубанских краеведов: А. М. Коломийца, Г. Т. Чучмая, В. А. Соловьева, В. П. Бардадыма. Особое внимание отведено материалам В. П. Бардадыма - известного писателя, автора краеведческих «бестселлеров», открывшего для современников множество забытых страниц истории Кубани, имен выдающихся деятелей культуры. Документальный комплекс формировался как при жизни В. П. Бардадыма, так и после его смерти. Материалы краеведа представляют значительный интерес для исследователей, так как помогают восстановить отдельные моменты биографии, показывают основные этапы формирования научных интересов В. П. Бардадыма. Важным источником в этом отношении является его автобиографическая книга «Под небом родным».

Музей, фонды, коллекция, комплектование, краевед, книга, газета, документы, фотография, краснодарский край

Короткий адрес: https://sciup.org/170174955

IDR: 170174955

Текст научной статьи Материалы кубанских краеведов в фондах Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына

В фондах Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына материалы местных краеведов второй половины ХХ в., к сожалению, представлены лишь единичными комплексами, наполняемость которых оставляет желать лучшего. Это объясняется тем, что до последнего времени комплектованием данной темы целенаправленно никто не научных сотрудников музея не занимался (в своего рода государственный заказ «кубанские краеведы» не входили). В советские времена воспевание дореволюционного прошлого, сбор материалов и даже упоминание о наших знаменитых горожанах (атаманах, городских головах и т. д.), «не приветствовалось». Материалы местных краеведов, имевшиеся в фонды музея до 1990-х гг., попадали туда, как правило, случайно – либо входили в состав других комплексов, либо были переданы из научной библиотеки музея. Так, в фондах музея-заповедника хранятся только три книги замечательного учителя истории, энтузиаста туристско-краеведческой работы среди детей и молодежи, создателя историко-краеведческих музеев в школах № 75 станицы Елизаветинской, № 49 станицы Смоленской и краеведческих уголков в 34-й и 39-й школах города Краснодара Анатолия Михайловича Коломийца (1903 – 1969 гг.). Это следующие издания: «Настоящий друг» (1958 г.), «В родном ауле» (1962 г.) и «Туристические маршруты Кубани» (1960 г.) [15]. Две первых книги были переданы в фонды КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына из архива Краснодарского отделения Союза писателей СССР, а последняя – из музейной научной библиотеки. Другие материалы этого краеведа (фотографии, личные вещи, краеведческие находки и т.д.) в музее отсутствуют, они хранятся и экспонируются в созданных краеведом вышеперечисленных школьных музеях.

В фондах музея-заповедника, к сожалению, нет материалов таких замечательных коллекционеров, краеведов, как И. Г. Федоренко (одного из тех, кто стоял у истоков Лите-

Музей есть не собирание вещей, а собор лиц…

Н. Ф. Федоров ратурного музея при Краснодарском краевом отделении Союза писателей СССР), А. А. Крас-ненко (юриста по образованию, почетного члена клуба «Кубанская старина», работавшего при Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике с 1977 по 1986 гг.), Е. В. Хорошенко, М. А. Есаяна (принадлежавших к старшему поколению), а также Г. С. Шаховой, В. А. Жадана и др. (представителей среднего поколения исследователей-краеведов). Немногочислен и комплекс (14 единиц хранения) кандидата исторических наук, пропагандиста документальных ценностей Кубани, заслуженного работника архивной службы Кубани, автора более 300 публикаций, очерков по вопросам краеведения Григория Титовича Чучмая (1910 – 2000) [10] [22]. Основные материалы были переданы семьей после его смерти в Государственный архив Краснодарского края. Небольшой комплекс Григория Титовича поступил в фонды музея по просьбе сотрудников Литературного музея Кубани. Его передал в 2012 г. сын краеведа, Владимир Григорьевич. В состав этого комплекса входит одна книга «Самый верный наследник», посвященная переписке Г. Т. Чучмая и М. Х. Башмака по поводу возвращения из Праги архива историка Ф. А. Щербины, изданная в 2006 г. ИМСИТом. В книге имеется дарственная надпись сына Григория Титовича, Владимира Григорьевича. Музейную ценность представляет военный билет Г. Т. Чучмая 1948 г. и самая ранняя фотография 1934 г., где Григорий Титович сфотографирован в Новочеркасске среди красноармейцев воинской части № 1727. Имеются в данном комплексе и фотография дома в станице Лабинской, где родился будущий исследователь истории края, и семейные фотографии (Григорий Титович с женой Верой Павловной и сыном Владимиром; с женой и внучкой Еленой; две фотографии 1980-х гг. его супруги, Веры Павловны), и фотография, на которой изображен Григорий Титович вместе с членами Военно-исторического общества при Краснодарском гарнизонном Доме офицеров. Таким образом, наполненность данного комплекса оставляет желать лучшего.

Наиболее полными являются комплексы участника Великой Отечественной войны, ветерана МВД, почетного гражданина города Краснодара, историка-краеведа, заслуженного работника культуры Кубани Виктора Александровича Соловьева (1925 – 2013 гг.) (140 единиц) [8] [9] [20] [21] и почетного гражданина города Краснодара, краеведа, члена Союза писателей России и почетного члена Союза архитектора России Виталия Петровича Бар-дадыма (1931 – 2010 гг.) (135 единиц). На анализе материалов В. П. Бардадыма, хранящихся в фондах музея-заповедника им. Е. Д. Фелицы-на, остановимся более подробно.

В. П. Бардадым – летописец нашего края, потомственный кубанский казак из священнического рода, посвятивший всю свою жизнь восстановлению исторической правды и воскрешению забытых страниц истории Кубани, имен выдающихся деятелей нашей культуры.

Материалы семьи Бардадымов начали поступать в музей еще при жизни супругов – в 1990-е гг. Первыми, в 1991 г., в фонды были переданы 24 единицы материалов супруги Виталия Петровича – детской поэтессы Варвары Петровны Бардыдам (1933 – 2011) [4] [16].

Варвара Петровна Бардадым (в девичестве Даниленко) родилась в кубанской станице Рязанской в 1933 г. Окончила Лабинский педагогический техникум, затем филологический факультет Краснодарского педагогического института. Работала учителем русского языка и литературы, воспитателем, методистом и заведующей детским садом. Впервые ее стихи были опубликованы в белореченской районной газете «Огни Кавказа». Стихи Варвары Петровны печатались в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Дошкольное воспитание», «Нева», «Дон», альманахе «Кубань». На Кубани Варвару Петровну долгие годы не жаловали, может быть, «тормозили» из-за супруга (как он писал, «она стояла на редакционной подготовке»), хотя писала замечательные, веселые детские стихи, востребованные в дошкольных учреждениях.

В состав комплекса Варвары Петровны Бардадым, хранящегося в фондах музея-заповедника, входит ее фотография, а также материалы, дающие представление о ней как детской поэтессе. Это следующие книги: «Рукавичка», «Считалочка», «Весенняя карусель», «Голубой шалаш», «Вот так мы живем», «Солнышко на столе», «Хозяюшка». Журналы с публикациями ее детских стихов («Дошкольное воспитание» за 1972, 1973, 1980 и 1982 гг., «Мурзилка» за 1985 г., альманах «Кубань» за 1983 г.), вырезки из местных газет («Комсомолец Кубани» и «Советская Кубань») представляют собой библиографическую ценность, так как знакомят с творчеством кубанской детской поэтессы, и представляют интерес для исследователей советской периодической печати.

Следующие два комплекса Виталия Петровича Бардадыма были переданы в фонды музея еще при его жизни – в 1992 [5] [17], 1993 [6] [18] и 1996 гг. [7] [19]. Они включают в себя книги писателя-краеведа: «Этюды о прошлом и настоящем Краснодара» (1978 г.), «Театральный листок» (1984 г.), «Радетели земли кубанской» (1986 г.), «Лик земли» (1988 г.), «Этюды о Екатеринодаре» (1992 г.), «Казачий курень» (1992 г.), «Сонеты» (1993 г.), «Серебряная ложка» (1993 г.), «Ратная доблесть кубанцев» (1993 г.), «Тот самый Петр Лещенко» (1993 г.), буклет «Венок сонетов» (1994 г.), «Зодчие Екатеринодара» (1995 г.) с автографом автора; газеты с его публикациями начала 1990-х гг.: «Криница», «Православный голос Кубани», «Казачьи вести» (последняя со статьей В. И. Лихоносова «Достойный работник», посвященной 60-летию со дня рождения В. П. Бардадыма), две газеты «Кубанские новости», лист из газеты «Вечерний Краснодар», вырезка из газеты «Кубанские новости»; портретный снимок В. П. Барда-дыма, выполненный Б. Н. Устиновым и опубликованный в автобиографической книге «Под небом родным», а также 3 фотографии Б. Н. Устинова, сделанные на праздновании 60-летнего юбилея краеведа в музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына 24 июля 1992 г. Наибольший интерес в этом комплексе представляет автобиография Виталия Петровича с его подписью, написанная по просьбе сотрудников Литературного музея Кубани. К сожалению, она достаточно краткая, да и сами эти два комплекса не дают полного пред- ставления о жизненном и творческом пути писателя-краеведа.

В 2012 г., через два года после смерти Виталия Петровича и через год после смерти его супруги, Варвары Петровны, Натальей Семеновной Шиян (дальней родственницей и единственной наследницей) в Литературный музей Кубани было передано большое количество материалов из семейного архива Бар-дадымов. Они представляют значительный научный и экспозиционный интерес, а также раскрывают некоторые, малоизвестные моменты биографии краеведа. Из этих неопубликованных материалов, в сокращенном виде вошедших в книгу В. П. Бардадыма «Под небом родным. Автобиографические этюды», вышедшую в 2011 г., после его смерти можно восстановить психологический портрет Виталия Петровича, понять, что формировало его характер. Комплекс включает в себя 87 единиц хранения [11] [23] [14] [24]. Это 17 подлинных фотографий и фотокопий, среди них: фотография Виталия Петровича в рабочем кабинете 2010 г., супругов Бардадымов в том же году (одни из последних фотографий) и в день 75-летнего юбилея Виталия Петровича (2006 г.), супругов Бардадымов на прогулке в конце 1960-х гг. и примерно через двадцать лет, в конце 1980-х гг.. Фотография 1960-х гг. опубликована в книге «Под небом родным» [3, с. 243].

Самая ранняя из фотографий Виталия Петровича в фондах музея датируется 1934 г., когда ему было 2,5 года. Интересна и портретная фотография Виталия Петровича с дарственной надписью невесте Вареньке: «Вареньке от того, кто любит Вас нежно и восторженно, преданно и «немного с ревностью». Виталий Б. 3.12.57 г.». Эта фотография была сделана в 1951 г. Еще одна интересная фотография 1954 г.: Виталий Петрович, матрос Черноморского флота, с мамой, Анной Васильевной, во время отпуска. Она также подписана и подарена Виталием Петровичем Вареньке в 1958 г: «Дорогой моей Вареньке на долгую память 4 июля 1958 г.». Эта фотография также помещена в книге «Под небом родным» [3, с. 166].

В составе коллекции фотографий Виталия Петровича также имеется маленькая фотография его брата, Леонида Петровича, выполненная в конце 1940-х гг.. Его судьбе посвящены очерки писателя «Брат Леня» и «На распутье» [3, с. 81-85] [3, с. 102-110].

Среди фотографий можно отметить два снимка Петра Афанасьевича Бардадыма, отца Виталия Петровича, - 1935 г. и его последняя фотография, сделанная перед арестом, в 1937 г. (фотокопия). Они также были опубликованы в книге «Под небом родным» [3, с. 69, 78].

Петр Афанасьевич Бардадым был сыном псаломщика, окончил трехклассную школу в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района, затем Екатеринодарское духовное училище. Служил учеником писаря в Темрюке (в управлении Таманского отдела). С сентября 1918 по март 1920 г. находился по призыву на срочной военной службе, служил писарем в Екатеринодарском интендантстве. После ухода белой армии был оставлен на той же должности при штабе Красной Армии, в 1921 г. – демобилизован. С 1921 по 1937 гг. Петр Афанасьевич работал в различных учреждениях: в Государственной хлебной инспекции, в Осавиахиме. В 1937 г. на род Бардадымов обрушились несчастья, разрушившие счастливый семейный уют, – 2 августа был арестован и 7 декабря расстрелян как участник контрреволюционной повстанческой организации Петр Афанасьевич, а через несколько дней, 21 августа, арестован и в декабре того же года осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей его брат, Василий Афанасьевич.

На одной из имеющихся в фондах музея фотографий 1955 г. изображены мама Виталия Петровича, Анна Васильевна (урожденная Мазурок), и Елена Владимировна Люткевич, приютившая бедную женщину с сыном Виталием в станице Пашковской после ареста мужа и выселения их из дома на улице Седина, 57 (73), в Краснодаре. Эта фотография иллюстрирует очерк В. П. Бардадыма «Бабушка» [3, с. 90].

Елена Владимировна Люткевич заменила маленькому Виталию бабушку, он так ее и называл - «бабушка». Эта добрая и отзывчивая женщина, кроме того, что кормила и присматривала за мальчиком, «…прививала ему хорошие манеры, учила вежливости, обходи- тельности со взрослыми людьми…, приучала его к чтению…» [3, с. 222]. На фотографии имеется надпись, сделанная рукой Анны Васильевны: «На добрую память дорогому сыну от мамы и бабушки». Далее рукой Виталия Петровича написано: «Мама и Елена Владимировна Люткевич», ниже: «(1883 – 1960)». И еще ниже: «Я называл ее «бабушкой», не имея родной бабушки…».

Виталий и его мама, Анна Васильевна, сохранили теплые, дружеские отношения с Еленой Владимировной до конца ее жизни (она умерла в 1960 г.). К ней он привел после женитьбы и свою супругу Вареньку. Елена Владимировна одобрила его выбор и благословила молодоженов долгую и счастливую жизнь. Спустя четверть века В. П. Бардадым посвятил ей стихи:

Я вижу Вас, далекая моя,

В моей крутой невыплаканной доле: Вы были утешеньем для меня, Лучом небесным средь мирской юдоли.

Я называл Вас бабушкой в те дни.

И, щедро одаренный лаской Вашей, Не помню никакой своей родни, А Вы – в душе, как свет звезды угасшей… [3, с. 91].

Интересны и две подлинные фотографии: супруги Пастуховы в начале ХХ в. и семья Пастуховых в 1940-е гг., опубликованные в книге «Под небом родным» [3, с. 227]. Об этой замечательной супружеской паре мы можем прочитать в очерке «Мои наставники» [3, с. 223-224]. Эта семья была «светочем нашего города, ущемленного и изуродованного лютой Гражданской войной и столь же беспощадной Отечественной…» [3, с. 223-224]. С Пастуховыми Виталий Петрович познакомился в 1956 г., они всегда ласково его привечали, а Людмила Николаевна, учительница русского языка, воспитывала его литературный вкус. Из их домашней библиотеки Виталий Петрович брал редкие книги и старинные журналы. Людмила Николаевна приучила его к чтению «Библии» и другой духовно-просветительной литературы.

Интересен факт, что в архиве В. П. Барда-дыма имелись фотографии первойзаведующей Литературным музеем Кубани В. А. Гараниной

(1990 г.), выполненная замечательным фотографом, другом краеведа и музея, Б. Н. Устиновым, фотография атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала В. П. Громова, фотокопия, сделанная с фотографии 1914 г., на которой изображен прославленный военный летчик В. М. Ткачев. Эта фотокопия была прислана Виталию Петровичу из Москвы Людмилой Витальевной Минаевой в 1997 г. Вышеперечисленные фотографии также теперь хранятся в фондах музея-заповедника. О В. П. Громове В. П. Бардадым написал в очерке «Возрождение из праха. Мысли о казачестве», там же опубликована и эта фотография [3, с. 271-283], а о Валерии Алексеевне Гараниной и Литературном музее Кубани – в очерке «Общественная работа. Дом Кухаренко. Музей» [3, с. 287-292]. Надо отметить, что Виталий Петрович был одним из инициаторов создания Литературного музея Кубани в доме Я. Г. Куха-ренко, членом общественного совета и близким другом Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына. Он также одним из первых опубликовал в печати очерк о необходимости сохранения дома атамана Я. Г. Куха-ренко и создания там музея [1].

Кроме фотографий и фотокопий в фондах музея хранятся следующие документы краеведа: зачетный лист на кандидата офицера запаса Военно-Морского Флота 1955 г.; билет учащегося Ленинградского электро-технического медицинского техникума; квитанция доплаты за мягкое кресло на билет на самолет из Симферополя до Краснодара; билет члена литфонда России 1997 г.; постоянный пропуск в Государственный архив Краснодарского края; удостоверение Фонда культуры Кубанского казачества; читательский билет библиотеки им. А. С. Пушкина; удостоверение к наградному кресту «За заслуги перед Кубанским казачеством» 2005 г.; диплом I степени дипломанта международного конкурса «Культура и искусство» (Оксфордский университет, ЮНЕСКО) за большой вклад в сохранении и приумножении духовно-исторического наследия народов Кубани (2009 г.).

Интересна для музея в экспозиционном отношении почтовая карточка с изображением И. В. Сталина и членов Политбюро ЦК ВКП

(б) 1939 г., которая была выпущена в Москве, государственным издательством «Искусство» тиражом 200 000 экземпляров (художник Б. Карпов, редактор Н. Болберг). На обратной стороне почтовой карточки имеется текст, который, к сожалению, неразборчив и практически стерт. На печати отправителя значится дата: 21.10.1941 г. и адрес: гостабаксовхоз; на печати получения: адыгейская область.

Редкими и представляющими значительный интерес для исследователей периодической печати русского зарубежья и вообще истории казачьей эмиграции являются 11 номеров «Журнала общеказачьего», которые хранились в архиве Виталия Петровича. Этот литературно-исторический и информационный орган Правления Общеказачьей станицы в штате Нью-Джерси (США) издавался с октября 1946 г. до февраля 1954 г. на деньги пожертвователей.

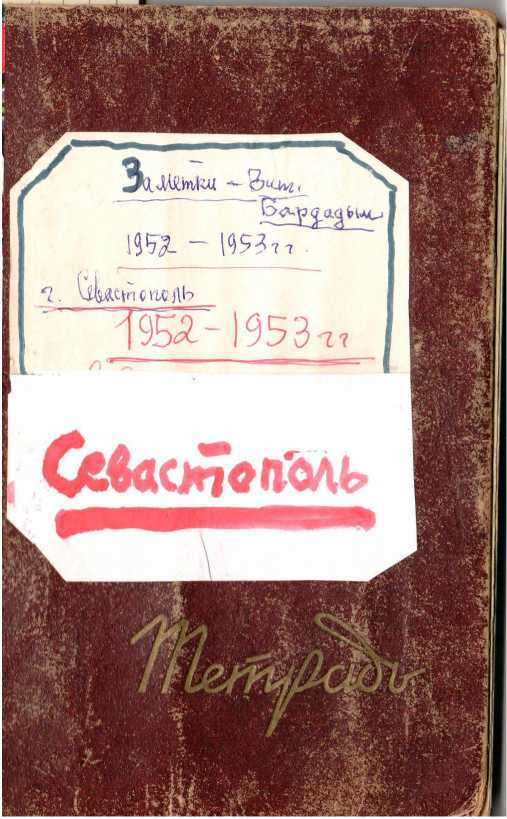

Наиболее ценными экспонатами данного комплекса являются две тетради («дневники») Виталия Петровича с выписками из книг, сделанными в Морской библиотеке Севастополя во время прохождения службы в 19521954 гг. «Находясь на военной службе, а затем и на гражданке, я не любил проводить время праздно, впустую. Со мной всегда была интересная книга. Служа в Севастополе, я, вместо того чтобы сходить с товарищами в кино или в закусочную…, – всему этому предпочитал засесть в библиотеке... Получив увольнительный билет на берег, я шел в Морскую библиотеку, к моему удивлению, имевшую разнообразные и редкие книги. Именно там проводил воскресные дни за чтением 3-томной «Истории искусств» П. П. Гнедича, драм Шекспира, делал выписки интересных фрагментов и речений. Несколько сохранившихся тетрадей с цитатами и собственными комментариями до сего времени являются для меня полезным подспорьем в писательской работе…

Книги были моей лучшей школой в те дни, когда я не имел возможности сидеть в институтской аудитории. Да ведь верно сказано: университет не может дать больших знаний, но приохотить к ним и к науке обязан...», - писал впоследствии Виталий Петрович в своей автобиографической книге [3, с. 141-142].

Дневник В. П. Бардадыма, Севастополь. 1952-1953 гг., обложка

Две тетради, от корки до корки исписанные аккуратным почерком, свидетельствуют о безустанной, кропотливой работе над собой молодого человека, стремящегося к образованию. Эти выписки содержат сведения из разных областей знаний: литературы, лингвистики, истории, музыки, изобразительного искусства, философии и т. д. Среди цитат из книг изредка встречаются небольшие вкрапления, содержащие биографические сведения. Например: «23 января 1952 г. выбыл из Киева (прибыл туда 10.12.1951). 20 февраля 1952 г. – начались занятия. 21 июля окончены и убыл» [13]. Или в другой тетради: «5.VII.53 г. Слушал концерт грамзаписи русского оперного певца - Николая Шевелева. Пел: из «Демона», «Онегина», «Трубадура», «Чародейки», «Кармен» [12, л. 8 об.] (в этой тетради листы пронумерованы автором).

Под некоторыми записями имеются даты, комментарии, особенно важные для него моменты подчеркнуты красным карандашом. Возможно, впоследствии Виталий Петрович обращался к этим тетрадям. Об этом говорит и вклейка со стихами Зинаиды Гиппиус («Блоку и большевикам»), датируемая 21.I.2007 г.

В данный комплекс материалов В. П. Бардадыма также входят наградной крест «За заслуги перед Кубанским казачеством» № 994 (учрежден в ознаменование 15-летия возрождения Кубанского казачьего войска), выданный приказом войскового атамана №41 от 27.10.2005 г., и наручные часы марки «Победа», выпущенные на Первом Московском часовом заводе им. Кирова к годовщине Победы в Великой Отечественной войны, в 1946 г. Все эти предметы, хранящиеся в фондах, безусловно, будут использоваться на всевозможных юбилейных и тематических выставках музея.

Музейную и библиографическую ценность представляет газета «Комсомолец Кубани» с первой публикацией В. П. Бардады-ма – стихотворением «Как робко теплится октябрьская лазурь…». На первой странице, вверху, красной шариковой ручкой автор сделал запись: «4.X.1966 г.». Приведем это стихотворение:

Как робко теплится октябрьская лазурь

Над сиротливо опустевшими полями. Теперь лишь изредка увидишь стрекозу, И дорожишь, как счастьем, солнечными днями. И нежной зеленью по теплым склонам дамб, И птицами, ночующими стаей,

И свежим росным блеском по утрам, И хризантемой, что на клумбе доцветает.

Две первые строчки этого стихотворения автор привел в книге «Под небом родным», изменив в первой строке слово «октябрьская» на слово «осенняя».

Список литературы Материалы кубанских краеведов в фондах Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына

- Бардадым В. П. Дом у Затона // Советская Кубань. 1975. 7 июня.

- Бардадым В. П. Как робко теплится октябрьская лазурь…// Комсомолец Кубани. 1966. 4 октября.

- Бардадым В. П. Под небом родным. Краснодар: Советская Кубань, 2011.

- Фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ). КМ - 9758.

- Фонды Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ). КМ - 9902.