"Мать - земля родная" как архетип образного мышления (на примере живописи народного художника РСФСР Г. Рокчинского)

Автор: Батырева Светлана Гарриевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Антропология культуры

Статья в выпуске: 3 (15), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изобразительному искусству Калмыкии. Оно наглядно демонстрирует судьбу принесенного из Центральной Азии монголоязычными ойратами художественного наследия, получившего дальнейшее развитие в России. Во многом обусловленное этническим самосознанием авторов, воспитанных, как правило, в реалистических традициях европейской культуры, оно представляет обширный материал видов и жанров искусства. Во взаимосвязях наследия и современности творчество, чутко рефлексирующее на изменения в обществе, детерминировано духовной культурой народа, сохраняющей традиции. В их интерпретации, своеобразно выражаемой в произведениях, явлены тенденции художественного процесса в Калмыкии 60-90-х годов XX века. Анализ творческой деятельности требует привлечения методов широкого спектра научных дисциплин: истории, этносоциологии, философии, культурологии, психологии и, естественно, искусствознания. В такой подсистеме художественной культуры как изобразительное искусство, осуществить это возможно, обращаясь к традиционному мировидению творческой личности. Архетипы первородного сознания одухотворяют профессиональное изобразительное искусство Калмыкии. В живописном наследии народного художника РСФСР Г.О. Рокчинского (1923-1993), рассматриваемом этногенетическим кодом культуры, обнаруживается органичная преемственность традиций, определяющих целостное бытие культурного наследия народа, и возможности их источниковедческого истолкования.

Культурное наследие, изобразительное искусство, творчество, личность, архетип, традиция, живопись, калмыкия, центральная азия, анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/170174965

IDR: 170174965

Текст научной статьи "Мать - земля родная" как архетип образного мышления (на примере живописи народного художника РСФСР Г. Рокчинского)

Мироощущение номада неотъемлемо от окружающей среды. Своеобразным прообразом мира, несущим в себе этническую «психокосмограмму» [9 , с. 352–459], рассматриваем жилище с центрической планировкой, характерной для традиционного уклада бытия. Это прообраз вселенной, глубоко осмысленный в народной культуре, и в частности, мифологическом сознании, соединяющем его с реальностью и одухотворяющем Природу. Пространство жилища кочевников сакрализовано. Очаг – не только композиционный центр традиционного жилища, но и центр возвышения духа, а дымоход «харач» – своеобразное окно в Небо, одухотворенное монгольскими народами в мифопоэтическом названии «Монк Кок Тенгр» (калм. «Вечное Синее Небо»). Обширна духовная семантика очага в традиционной культуре, подразумевающая жилище, семью, племя, род… Огонь очага, являясь проекцией Солнца, в анимистических верованиях народа соединяет землю, небо и человека, выступает аналогом центра мира, наделенного созидательными функциями.

С XVII столетия, времени вхождения ойратов-калмыков в состав России, культура народа развивается в сложной полиэтничной системе государственности. Без понимания исторических и этнокультурных обстоятельств, наверное, невозможно осмыслить искусство Калмыкии, развивающееся в пространстве и времени российского отечества. Степи Прикаспия – территория современного обитания народа, занесённого «солнечным ветром» в пространство Евразии. В историческом контексте развития культуры воспринимается этническое самоназвание калмыков – «улан залата хальмгуд», что в образном переводе означает «дети Солнца».

Энергия солнечного мифа питает первозданной поэзией человеческого духа калмыцкое искусство: буддийское и декоративно-прикладное, реконструированное в исследованиях автора [2] [3] [4] [5]. Здесь живо мифопоэтическое сознание, определяющее и сегодня этнические особенности мировосприятия. Оно представляет своеобразный сплав художественных традиций, реализованных в репродуктивной способности искусства. Подобно струе родника они пульсируют в произведениях шестидесятых-девяностых годов ХХ столетия, родившихся на гребне национального возрождения после восстановления автономии республики. Драматизм депортационного периода истории народа выступает катализатором этих подспудных тенденций развития изобразительного искусства Калмыкии.

Процесс мифотворчества обусловлен трансформацией архетипа, восходящего к универсально-постоянным началам в человеческой природе, – в образы, созданные на языке объектов внешнего мира [1, с.110–111]. В своеобразной регенерации традиции в творчестве Г. Рокчинского оживает этническое мировосприятие, одухотворяющее искусство, сложившееся в художественном пространстве России.

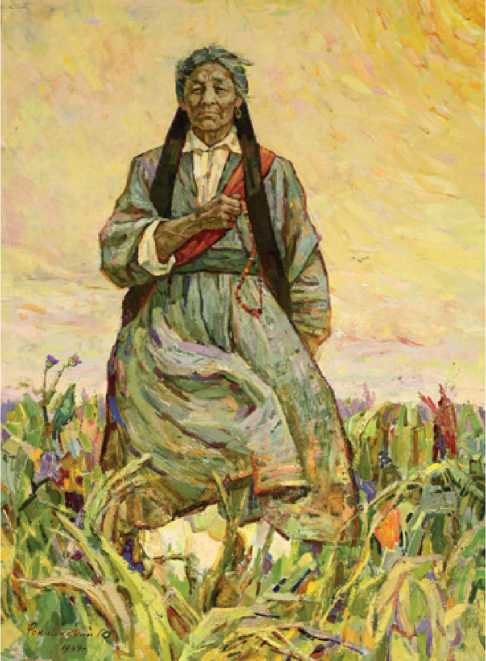

Полотно художника «Мать – земля родная» явилось в начале шестидесятых отправной вехой постдепортационного развития калмыцкого изобразительного искусства. Такое произведение должно было появиться, как символ жизнестойкости самобытной культуры народа. И оно родилось под трепетной кистью живописца, пережившего вместе с народом драматические коллизии его судьбы.

Проста как жизнь композиция: старая калмычка с непокрытой головой идущая по

Г. О. Рокчинский

«Мать – земля родная» (1964), родной, вновь обретенной земле. Это сама мать-земля, олицетворяемая в образе женщины. «Земля, как живое существо, она имеет свою душу», – говорил художник. И это ему удалось претворить на полотне. Ожила образная память предков, став для поколения вернувшихся на родину потрясающим откровением. Образ старой женщины подсказан конкретной личностью бабушки художника, носившей символичное имя «Цаган» (калм. «Чистая», «Светлая») и всю жизнь следовавшей нравственно-этическим заповедям народной философии и буддизма.

Фигура её, как бы вырастающая из земли и прямо идущая на зрителя, точно угадана в масштабе. Соразмерны, а ещё точнее, равновелики в этой композиции Небо, Солнце, Земля и Человек. Их целостность в авторской интерпретации органично соединяется в Человеке, выступающем мерилом окружающего мира. Образ матери знаков – это сама животворящая мир Природа. Иконография образа воспроизводит композицию символического в калмыц- кой мифологии древа мира [8, с.248], уходящего корнями в землю, и вершиной поднимающегося в небо, их соединяя. Ничего лишнего, отвлекающего от образного восприятия: подлинное и самодовлеющее пространство в художественном произведении автора с мощной архетипической основой мышления отсылает именно к мифопоэтическому пространству с характерными для него членениями и семантикой составляющих его частей [11, с.342].

Глубоко и значительно выражение лица старой матери, изборожденного, подобно древесной коре, морщинами. Здесь нет аффектации перенесенных горя и страданий в спокойном и светлом лике женщины. Вместе с тем это не безмятежная тишь природы: сдержанная сила духа озаряет его изнутри, придавая величавое выражение мудрости. Лицо её окаймлено черными полосами «шиврлг», матерчатых накосников, вносящих в светлый колорит произведения драматическую ноту судьбы народа. Впрочем, тут же перекрываемую цветом «оркимжи», желто-красной перевязи, одетой на левое плечо женщины. Это символ мирянина, избравшего путь сострадания ближнему. Символика его находит разрешение в правой руке женщины, поднятой к груди. Она несет четки, круг которых образует знаковую в буддизме восьмерку благородного пути Просветления. Взаимообусловленность бытия – зашифрованный код прочтения многозначного произведения. Поистине монументален этот Образ, озаряемый желто-белыми флюидами солнечного света, идущими как бы из самой плоти красочной поверхности полотна. Горячий степной ветер треплет седые волосы матери, подымает подол простого ситцевого платья «берз», из-под которого видны белые шаровары. В композиции это непреднамеренная деталь изображения, имеющая вместе с тем в традиционном свадебном ритуале народа символ рода и продолжения Жизни. В композиционном плане накосники с подвесками-оберегами «токуг» замужней женщины составляют форму треугольника, придающую фигуре матери монументальную устойчивость. Заметим, что треугольник в калмыцкой орнаментике восходит к символике женского начала. Идея произведения и лаконичная емкость живо- писного решения слились воедино в глубоком многозначном образе и его сокровенном названии – «Мать – земля родная».

Светоносна живопись полотна, её трудно передать в описании сложного спектра тончайших переходов радужного цвета. Колорит построен в сочетании желтого, охристого, коричневого, куда белый цвет вносится как символ чистоты и материнского благожелательного начала традиционной художественной культуры. В живописном спектре произведения уместен и черный цвет, имеющий в мироощущении калмыка философское значение взаимообусловленного Бытия. В произведении органично используется знаковая система цвета, берущая истоки в народном орнаменте [7] [10]. Это его спектральная тональная раскладка, не размывающая, а придающая колориту вибрирующую структуру воздушного пространства. В процессе восприятия оно последовательно развертывается снизу вверх: от буйного весеннего растительного покрова земли (а именно: богатых пастбищных угодий, как материальной основы бытия скотовода-кочевника), идёт вверх по живородящему «стволу» фигуры матери-природы и уходит через белую её главу высоко в небо. Вот она древняя трехъярусная вертикаль мироздания предков! Она трепетно воспроизведена художником, почерпнувшим её из генной памяти народа.

Пастозный красочный слой полотна вобрал в себя энергию творческого вдохновения. Оно наполняло автора в период работы над произведением. Молодой худож- ник творил самозабвенно, вкладывая себя в живопись, ставшую знаком не только творца, но и современного ему калмыцкого изобразительного искусства. В самовыражении автора органично реализовалось самосознание национальной культуры. Оно обрело лицо конкретного и вместе с тем всеобъемлющего живописного образа. Все его последующие произведения автора можно рассматривать как развитие этой главной темы, питающей глубинными соками творчество. Справедливо он не раз повторял: «Без родной земли, без тесной связи с родиной нельзя найти себя, свою душу». Художник Гаря Рокчинский обрел свое полнокровное «я», прикоснувшись к истокам традиционной культуры и выплеснув в живописи неиссякаемый заряд творческой энергии образной памяти народа.

Список литературы "Мать - земля родная" как архетип образного мышления (на примере живописи народного художника РСФСР Г. Рокчинского)

- Аверинцев С. С. Архетипы // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / Гл. ред. С. А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1992. т. 1. С. 110-111.

- Батырева С. Г. Изобразительное искусство Калмыкии XX века (1957- 2000 гг.): монография. Элиста: Калм. ин-т гуманит. исслед. Рос. акад. наук, 2014. С.124-146.

- Батырева С. Г. Музей традиционной культуры в системе науки и образования, Элиста: Джангар, 2007.

- Батырева С. Г. Народное декоративно-прикладное искусство калмыков XIX - начала XX вв. Элиста: Джангар, 2006.

- Батырева С. Г. Старокалмыцкое искусство XVII - начала XX вв. Опыт историко-культурной реконструкции. М.: Наука, 2005.