Метапредметные связи в художественном образовании

Автор: Варакина Галина Владиславовна, Куликова Елена Вячеславовна, Якушкина Наталья Викторовна

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Эстетика

Статья в выпуске: 4 (96), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются возможности повышения эффективности обучения студентов вузов средствами интегрированного преподавания учебных дисциплин и организации проектной работы с применением навыков владения иностранным языком. Также затрагивается вопрос об эффективной организации посещения студентами выставок и музеев, их целесообразности и роли в подготовке квалифицированных специалистов в области художественного творчества. Авторы приводят примеры подобного рода заданий и проектных занятий с анализом личного педагогического опыта, доказывая тем самым действенность применения метапредметных связей как с точки зрения достижения учебных целей и решения задач, так и относительно социализации и инкультурации современного студенчества. Тем самым авторы доказывают, что именно моделирование конкретных жизненных ситуаций и постановка проблемы с указанием алгоритма её решения может стать основой методики высшего образования в рамках современных требований ФГОС.

Метаязык, межпредметные связи, образовательный процесс, художественное образование, музейная педагогика, проектный метод обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/144160885

IDR: 144160885 | УДК: 7.01:378.14 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10408

Текст научной статьи Метапредметные связи в художественном образовании

Проблема интегрированного знания, межпредметных связей, создания специфического «метаязыка» [4, с. 64] – один из остро стоящих вопросов современной науки. Во многом это определяется характером современной культуры, грани областей которой перестают быть непроницаемыми. Результатом стало появление нового научного подхода – «междисциплинарной методологии, позволяющей выявить взаимосвязь между различными элементами и феноменами социокультурного пространства, которые существуют здесь и сейчас» [4, с. 64].

Вопросы межпредметных связей и интегрированных форм актуальны и в педагогике, что можно проследить на всех ступенях системы образования. Во многом это обусловлено постоянным повышением требований к выпускникам вузов и квалифицированным специалистам, что также мож- но рассматривать как отражение общей динамики развития современной культуры. В национальном проекте «Образование» приоритетными целями политики страны в этой области являются «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования … воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» [3]. С одной стороны, это формирует новые требования к современному национальному образованию, которое призвано ориентироваться на такие критерии, как конкурентоспособность специалистов, ведомственное взаимодействие предприятий и образовательных учреждений, гибкость образования, его встраиваемость в экономику страны. В то же время новые задачи формируют принципиально иной алгоритм

образовательного процесса, в котором обучение перестаёт быть исключительно процессом получения знаний, а основной задачей становится их (знаний) максимально эффективное применение.

Изменение концепции образования как системы и образовательного процесса неминуемо ведёт к смене матрицы преподаватель – обучаемый. Эта модель выстраивается по принципу наставничества, что подразумевает как эрудированность преподавателя, так и ориентированность образовательной коммуникации на индивидуальные особенности обучаемого. Наряду с применением традиционных методик, национальный проект «Образование», как и стандарты нового поколения (3++) предполагают «внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ» [3].

В связи с этим метод метапредметных связей оказывается одним из наиболее продуктивных. Он направлен на не просто лучшее запоминание информации, а на качественно иное, глубокое и осмысленное освоение различных учебных дисциплин, предполагает активную коммуникацию как социального (обучающийся – наставник, обучающийся – обучающийся), так и информационного плана (дисциплина – дисциплина, знание – знание). Результатом такого методологического подхода и является гармонизация учебного процесса и, как следствие, личности обучаемого, его готовности к будущей, в том числе профессиональной деятельности. Причём это вопрос не только высшей школы, но и образования в целом. Так, одним из критериев Международного конкурса дипломных (работ) по детскому туризму и краеведению «Вуз – детям» является «не только знаниевый компонент процесса обучения, но и способ- ность индивида продолжать образование в избранной области знаний» [5, с. 159].

В системе художественного образования важное место занимают такие дисциплины, как история, литература, культурология и история искусства, что открывает широкую перспективу для организации культурно-просветительской и проектной работы в продолжение учебного процесса. При этом следует помнить, что формирование личности обучаемых на художественных направлениях подготовки происходит прежде всего посредством изучения существующих шедевров изобразительного искусства и архитектуры.

Знание истории и литературы для студентов творческих специальностей является ключом к образно-тематическому осмыслению мира, в том числе современного. Культурология, изучающая культуру во всех её формах и проявлениях, устанавливающая взаимодействие человека и общества, является мощным ресурсом не только личностного, но и национального развития. Изучение истории искусства является обязательным компонентом подготовки специалиста в области художественного творчества. Знание исторических форм искусства, его ценностно-смыслового наполнения важно не только для понимания современного художественного процесса, но и в качестве ориентира в собственной творческой или научной практике.

Обучение будущих художников и искусствоведов не может быть сведено лишь к овладению специальными компетенциями. Необходимым условием успешности специалиста в любой области является владение иностранным языком. Согласно требованиям новых Федеральных государственных образовательных стандартов [6], выпускник вуза должен уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности. В эпоху глобализации проблема мотива- ции в изучении иностранных языков становится особенно актуальной. Иностранный язык играет огромную роль в формировании личности, так как с его помощью человек получает свободный доступ к духовному богатству разных стран, возможность непосредственной коммуникации с представителями других культур.

Учитывая специфику обучения студентов творческих специальностей, его прак-тико-ориентированность, представляется целесообразным использование межпредметных связей, особенно в преподавании гуманитарных дисциплин. Это позволит не только закрепить учебную информацию и более глубоко освоить дисциплину, но и сформировать внешние связи, моделируя реальные жизненные ситуации. «К сегодняшнему выпускнику предъявляются совершенно иные критерии, требуется больший диапазон возможностей для профессиональной самореализации» [1, с. 202]. Всё это будет способствовать повышению мотивации студентов в получении новых знаний и навыков. В этом отношении особую роль играет иностранный язык, так как он, как никакой другой учебный предмет, открыт для использования содержания разных областей культуры и искусства. При реализации межпредметного подхода студенты изучают не только те или иные аспекты иностранного языка, но могут получить и усвоить новую информацию в сфере своей специальности или в любой другой области знания.

Сегодня особенно важно по-новому, с позиций современной жизни осмыслить и оценить огромное культурное наследие, накопленное человечеством, сформировать потребность в общении с ним, выработать действенную стратегию в его постижении, сохранении и преумножении. Эта непро- стая задача успешно реализуется в рамках музейной педагогики, элементы которой возможно использовать в рамках названных учебных дисциплин.

Остановимся детальнее на ряде примеров использования межпредметных связей и музейной педагогики при освоении таких дисциплин, как «История искусства» и «Иностранный язык».

Получая художественное образование, студенту важно коммуникатировать с объектами искусства непосредственно, оценивая их уникальность посредством наблюдения, эмоционального переживания. Удалённость объектов культуры и искусства актуализирует выставочную практику, а также разного рода технологии: видеоресурсы, виртуальные экскурсии и многое другое. Универсальным языком такого рода продукции является английский язык, знание которого позволяет студенту расширить свой кругозор. В то же время изучение данного материала способствует овладению специальной лексикой на английском языке. В дальнейшем это позволит выпускникам осуществлять коммуникацию с зарубежными коллегами и принимать участие в выставках, симпозиумах и конференциях.

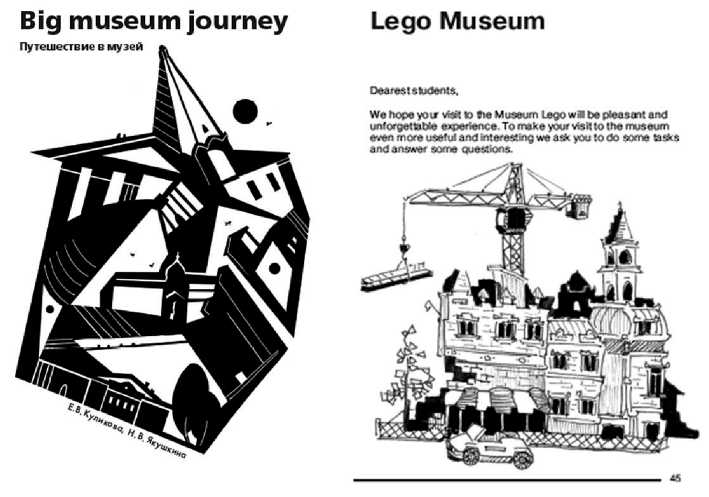

В случае если музеи и другие достопри- мечательности находятся непосредственно в городе, где живут и учатся студенты, их посещение может быть организовано таким образом, чтобы эстетическое удовольствие сочеталось с получением новых специальных знаний и практикой английского языка. Примером подобного рода практических заданий и самостоятельных занятий может быть сборник квестов на английском языке «Big Museum Journey» Е. В. Куликовой и

Н. В. Якушкиной [2], который открывает серию пособий, предлагающих совместить изучение английского языка с посещением интересных с историко-культурной точки зрения объектов Москвы. В пособии реализуется современный интерактивный подход в образовании – обучение с использованием методов, стимулирующих творческое отношение к выполнению учебных заданий, посредством квеста, поисковой игры, предполагающей решение интеллектуальных задач.

Вопросы квестов помогают посетителям музея или другого объекта найти нужную информацию. Все вопросы сформулированы на английском языке, а в конце предполагается поделиться своими впечатлениями и информацией также на английском языке. Выполнение заданий пособия позволит студентам эффективно усвоить учебный материал на основе междисциплинарных связей, углубить знания по истории искусства и истории Москвы, полученные в рамках аудиторных занятий, и одновременно совершенствовать навыки владения английским языком. Увлекательная форма заданий позволит повысить заинтересованность студентов в их выполнении. В пособии предусматриваются задания на развитие умений и навыков ознакомительного, поискового и аналитического характера. Разнообразие тематики музеев, на которых базируются практические задания, способствует формированию общекультурных компетенций.

Каждому, кто возьмёт в руки эту книгу, представится возможность совершить увлекательное путешествие как во всемирно известные музеи, так и в менее известные, но познавательные и по-своему интересные. Среди объектов достойное место занимает Государственный музей изобра- зительных искусств имени А. С. Пушкина, внесённый в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Не менее значимой является коллекция Государственной Третьяковской галереи, включающая более 1 300 произведений русского искусства XI – начала ХХ века, в том числе такие шедевры мирового значения, как «Троица» Андрея Рублёва и «Явление Христа народу» Александра Иванова. В музее многогранно представлено творчество великих художников В. И. Сурикова, В. В. Верещагина, И. Е. Репина, В. А. Серова и многих других. Весьма интересными и в языковом, и общекультурном отношении могут быть «Музей ретроавтомобилей» (музей «Московский транспорт») с уникальным собранием ретромоделей всех видов городского транспорта; Музей Лего Megabricks в Москве (музей моделей из кубиков Лего); здание театра «Геликон-опера», своеобразное и примечательное настолько, что заслуживает внимания само по себе, без упоминания о творческой деятельности великолепного музыкального театра. Задания могут выполняться как индивидуально, так и в мини-группах.

Примером межпредметных связей может быть участие в создании учебного пособия студентов ВШПиМ Московского политехнического университета (бывший МГУП имени Ивана Фёдорова), выполнивших иллюстрации к заданиям (см. рисунок 1).

В год празднования 175-летия со дня рождения Василия Поленова значимым событием стала выставка в новом корпусе Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве, на которой было представлено более 150 работ мастера, собранных из 14-ти российских музеев и частных коллекций. Посещение данной выставки студентами имеет не только огромное образователь-

L

Рисунок 1 . Учебное пособие «Big Museum Journey» Е. В. Куликовой и Н. В. Якушкиной. Дизайн обложки К. Гурченковой, иллюстрация Л. Диденко, студентов института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского, 2019 год

ное, но и воспитательное значение. Однако для того, чтобы результативность была высокой, важно не просто привести студентов на выставку, но и поставить перед ними задачу, которая активизирует их восприятие, заставит взглянуть на экспонаты не формально. Только в этом случае возникнет прецедент личного контакта студенчества с шедеврами отечественного и мирового искусства, что в итоге будет способствовать развитию их профессиональных компетенций. Например, студентам можно предложить попробовать себя в роли экскурсоводов и составить маршрут экскурсии для русскоязычных и англоязычных посетителей выставки.

Посещение выставки В. Д. Поленова проходило в рамках учебного курса «История искусства ХХ века» в контексте стиле- вого осмысления отечественного искусства начала века. Обращение к личности Василия Дмитриевича было весьма симптоматично, так как синтетические процессы, характерные для указанного периода в отечественном и мировом искусстве, в полной мере затронули творческое наследие художника.

Перед студентами была поставлена творческая задача: написать эссе «Выставка В. Поленова: путевые заметки». Основная цель – разработка индивидуального маршрута по экспозиции с небольшими комментариями. Тем самым студент должен был решить целый комплекс задач теоретического и практического характера: составление небольшой биографической аннотации, атрибуция избранных объектов, их описание с элементами анализа, психолого- семантический анализ объектов и выставки в целом.

По условиям выполнения данного задания студенты должны были лично посетить выставку (с группой или индивидуально), использовать визуальные материалы самой выставки, пресс-релиз, внешние ресурсы. Однако критериями, по которым оценивалось задание, являлись: составление маршрута, обоснование выбранных объектов, их взаимосвязь. Тем самым студенты были ориентированы на формирование своего восприятия выставки, должны были сформулировать концепцию этого путешествия.

Самой сложной проблемой для студентов оказалась разработка маршрута с учётом размеров помещений, их взаиморасположения, объектного наполнения залов, особенностей тематики и экспонирования избранных объектов, временного ограничения условной экскурсии. Тем не менее в ряде случаев можно было говорить о появлении самостоятельных авторских работ разного формата: экскурсионного, публицистического, научного, дигитального (форма интернет-поста).

Ещё одним любопытным примером активизации личной инициативы студентов и постановки ситуативных задач может назвать посещение Российской недели искусства в Сокольниках (Москва, 1–6 ноября 2019 года). Студенты имели возможность познакомиться с конкурсными работами современных художников разных стран и принять участие в конференции в качестве слушателей. Учитывая стилистическую и тематическую специфику экспозиции, а также выступление курирующего преподавателя по вопросам китча в современном искусстве, было дано задание найти среди экспонатов объект и доказать его причастность к китчу. При этом важно было не только описать выбранный объект, но и найти параллели в истории искусства, что являлось бы неоспоримым аргументом его китчевой природы. Тем самым студенты были нацелены на то, чтобы понять суть феномена китча и научиться его распознавать. Добиться этой цели в учебной аудитории затруднительно. Кроме того, студенты были вольны в выборе, поскольку на экспозиции были представлены работы художников из 37-ми стран мира, сотни листов и холстов, а также фотокопий – всего 12,5 тысяч объектов.

Итак, использование метапредмет-ных связей и элементов музейной педагогики способствует более прочному усвоению учебного материала и формированию профессиональных навыков. Проведение выездных занятий или выполнение заданий на объектах культуры и искусства является мощным стимулом и мотивацией не только в рамках учебного процесса, но и в личной практике познания, направленной на расширение кругозора, повышение профессиональной компетентности. Всё это в равной степени важно как с точки зрения подготовки квалифицированных специалистов, так и с позиции формирования эрудированной, гармонично развитой личности. Именно эти требования предъявляются государственными стандартами нового поколения [6] к выпускникам вузов. В свою очередь, образовательный процесс ориентирован не на абстрактные знания, а на конкретные профессиональные компетенции, представленные в профессиональных стандартах. Тем самым проектный метод на основе метапредмет-ных связей сразу ориентирует студента на использование полученных знаний в конкретной профессиональной ситуации, формируя необходимые компетенции, что и является основой его мотивации в обучении.

Список литературы Метапредметные связи в художественном образовании

- Варакина Г. В. Профессиональная самореализация выпускника гуманитарного вуза в виртуальном пространстве // Современные технологии в науке и образовании - СТНО-2019: сборник трудов II Международного научно-технического форума: в 10 томах / под общей редакцией О. В. Миловзорова. Рязань: ИП Коняхин А. В. (Book Jet), 2019. Том 9. С. 204-207.

- Куликова Е. В., Якушкина Н. В. Big museum journey. Путешествие в музей. Казань: Бук, 2019. 86 с.

- Национальный проект "Образование" [Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-project

- Синявина Н. В. Культура как саморазвивающаяся система и возможности междисциплинарного подхода при её изучении // Педагогика искусства. 2018. № 3. С. 63-68.

- Смирнов Д. В., Холодцова И. И., Юдин М. В. Первый международный конкурс дипломных проектов (работ) по детскому туризму и краеведению "вуз - детям": результаты, опыт организации, перспективы // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. 2015. № 4 (117). С. 156-173.

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств: утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2017 года N 557 [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/news/21/3421