Метеорологические условия теплого периода на территории Ботанического сада-института ПГТУ

Автор: Мухаметова Светлана Валерьевна

Журнал: Hortus Botanicus @hortbot

Рубрика: Природа ботанических садов

Статья в выпуске: 17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приведена характеристика метеоусловий теплого периода за 22-летний период с 2000 по 2021 годы для территории Ботанического сада-института Поволжского государственного технического университета (г. Йошкар-Ола). В ходе выполненной работы определены агроклиматические показатели: даты устойчивого перехода среднесуточных температур через 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C, сумма эффективных и активных температур, продолжительность вегетационного периода и периода активной вегетации, ГТК Селянинова. Указаны отличительные особенности некоторых лет. Для региона характерны слабозасушливые условия в период активной вегетации и выявлена тенденция повышения засушливости метеорологический условий.

Вегетационный период, период активной вегетации, сумма эффективных температур, сумма активных температур, гидротермический коэффициент, сумма осадков, погодные условия, ботанический сад

Короткий адрес: https://sciup.org/147238807

IDR: 147238807 | УДК: 551.584.2

Текст научной статьи Метеорологические условия теплого периода на территории Ботанического сада-института ПГТУ

Известно, что потребность растений в тепле выражают суммами активных и эффективных температур. В сельскохозяйственной метеорологии активная температура – это среднесуточная температура воздуха (или почвы) выше биологического минимума развития культуры. Эффективная температура – это среднесуточная температура, уменьшенная на значение биологического минимума. Развитие растений происходит только при определенном уровне тепла – если среднесуточная температура превышает их биологический минимум, который составляет, в частности, для плодовоягодных культур 5 °C. Установлено, что для многих сортов яблони в зоне умеренного климата европейской части России сумма эффективных температур от начала вегетации до начала цветения равна 185±10 °C, до конца цветения – 310±25 °C. Цветение груши начинается при накоплении суммы эффективных температур 125±10 °C, вишни – 150±10 °C (Лосев, 1994; Лосев, Журина, 2001). Осадки – основной источник влаги для растений, но непосредственное влияние их на растения может быть положительным или отрицательным в зависимости от фазы развития растений, интенсивности и продолжительности осадков. Так, для формирования завязи плодовых культур благоприятны слабые кратковременные дожди после цветения, а обильные дожди в сочетании с ветром вызывают механические повреждения плодов, преждевременное опадение завязей и плодов. В период цветения частые интенсивные дожди смывают пыльцу, препятствуют лету насекомых. Длительное отсутствие дождей обуславливает засуху, что приводит к уменьшению накопления в растениях органических веществ. Растения начинают увядать, засыхают их листья и органы плодоношения, плоды опадают (Лосев, Журина, 2001).

Территория Республики Марий Эл входит в умеренный климатический пояс, район с умереннохолодной зимой, область недостаточного увлажнения (Лазарева, 2010). Ботанический сад-институт Поволжского государственного технологического университета находится в черте г. Йошкар-Олы, столицы Республики. Географическое положение сада – 56°37' с. ш., 47°46' в. д., 100 м над уровнем моря. Природная зона – Ветлужско-Приуральный округ смешанных лесов. Почвы свежие слабоподзолистые средне- и тяжелосуглинистые на покровных глинах и суглинках, подстилаемых песчано-глинистыми Пермскими породами (Коллекционные фонды ..., 2011). По данным метеопоста

Ботанического сада-института за 1968–2010 гг., среднегодовая температура воздуха составляет +3,6 °С. Средняя годовая сумма осадков – 580 мм, в том числе 206 мм приходятся на зимний период. Продолжительность вегетационного периода составляет 175 дней, периода активной вегетации – 138 дней. Средние даты перехода среднесуточных температур воздуха через 5 °C приходятся весной на 16 апреля, осенью – 7 октября, через 10 °C – 7 мая и 21 сентября соответственно. Обеспеченность теплом характеризуется следующими показателями: сумма эффективных температур 5 °C – 1583 °C, сумма эффективных температур +10 °C – 834 °C, сумма активных температур 10 °C – 2046 °C (Лазарева, 2010).

По данным ряда авторов в Республике Марий Эл, как и на территории других регионов, наблюдается потепление климата (Демаков и др., 2009; Замятин и др., 2010; Гончаров и др., 2019; Демаков, Исаев, 2020). Установлено повышение среднегодовой температуры воздуха со второй половины XX века. Даты устойчивого перехода среднесуточных температур сдвигаются весной на более ранние сроки, а осенью – на более поздние (Гончаров и др., 2019). Отмечены тенденции увеличения безморозного периода в результате сдвига первых осенних заморозков на более поздние сроки (Замятин и др., 2010).

Целью настоящего исследования являлся анализ метеорологических условий теплых периодов с 2000 по 2021 гг. в городе Йошкар-Ола по данным метеопоста Ботанического сада-института ПГТУ.

Объекты и методы исследований

Характеристика метеорологических условий приведена по данным метеопоста БСИ ПГТУ. В период до 2017 года ежедневно в 8 часов снимали показания срочного, максимального и минимального термометров, установленных в психрометрической будке. Среднесуточная температура определена как среднее между минимальной и максимальной температурой за прошедшие сутки. Количество осадков за истекшие сутки учитывали с помощью осадкомера Третьякова с учетом поправок на смачивание. С 2017 г. метеорологические данные собираются метеостанцией Davis Vantage Pro2. Среднесуточная температура рассчитана в программе WeatherLinl как средняя за 24 часа. В холодное время года количество твердых осадков, выпавших за истекшие сутки, были измерены вручную. За дату устойчивого перехода среднесуточных температур через 0 °C, 5 °C, 10 °C и 15 °C весной принят первый день периода, сумма положительных отклонений которого превышает сумму отрицательных отклонений любого из последующих периодов с отрицательными отклонениями, осенью – первый день того периода, сумма отрицательных отклонений которого превышает сумму положительных отклонений любого из последующих периодов с такими отклонениями (Кельчевская, 1971). Даты перехода температуры воздуха через 0 °C показывают начало весны и конец осени, весенний и осенний переход через +5 °C – начало и конец вегетационного периода (ВП), через 10 °C – начало и конец периода активной вегетации (ПАВ), через 15 °C – начало и конец летнего периода (Лосев, 1994). Сумму эффективных температур (ЭТ) выше 5 °C определяли путем суммирования средних суточных температур воздуха, уменьшенных на значение биологического минимума 5 °C. Сумму активных температур (АТ) выше 10 °C определяли путем суммирования средних суточных температур воздуха за все дни между датами устойчивого перехода через 10 °C. Оценка условий увлажнения за период активной вегетации дана по значению гидротермического коэффициента (ГТК) увлажнения Г. Т. Селянинова: более 1,6 – избыточно влажные, 1,6–1,3 – влажные, 1,3–1,0 – слабо засушливые, 1,0–0,7 – засушливые, 0,7–0,4 – очень засушливые, менее 0,4 – сухие (Лосев, 1994; Лосев, Журина, 2001). Календарные даты были переведены в непрерывный числовой ряд с 1 марта (Зайцев, 1981). Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакета анализа данных прикладной программы Microsoft Excel на 95-процентном уровне значимости. Ранние, средние и поздние сроки выделены по критерию хср.±σ.

Результаты и обсуждение

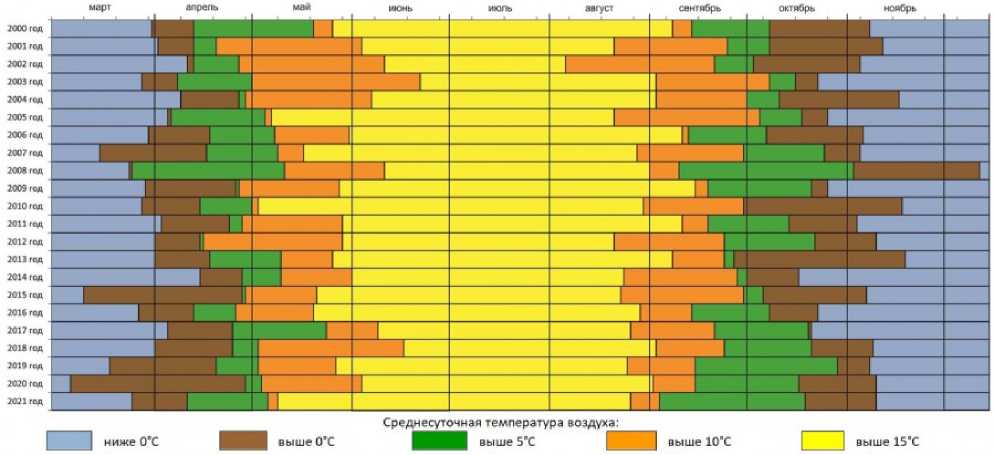

Даты перехода температуры воздуха через различные пределы характеризуют периоды подъема и спада температур, а также начало и конец периодов развития растений (Кельчевская, 1971). В таблице 1 приведены даты устойчивого перехода через различные пределы за 22-летний период исследования. В среднем начало весны (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °C)

приходилось на 29 марта, начало ВП (переход через 5 °C) – на 18 апреля, начало ПАВ (переход через 10 °C) – на 4 мая, начало метеорологического лета (переход через 15 °C) – на 29 мая.

Для наглядности данные таблицы 1 отражены на рисунке 1.

Таблица 1. Даты устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через температурные пределы в 2000–2021 гг.

Table 1. Dates of sustainable transition of the average daily air temperature through the temperature limits in 2000–2021.

|

Годы |

Дата устойчивого перехода через 0 °C |

Дата устойчивого перехода через 5 °C |

Дата устойчивого перехода через 10 °C |

Дата устойчивого перехода через 15 °C |

||||

|

весной |

осенью |

весной |

осенью |

весной |

осенью |

весной |

осенью |

|

|

2000 |

31.III |

8.XI |

13.IV |

8.X |

20.V** |

14.IX |

26.V |

8.IX** |

|

2001 |

2.IV |

12.XI |

13.IV |

8.X |

20.IV* |

25.IX |

4.VI |

21.VIII* |

|

2002 |

11.IV** |

5.XI |

13.IV |

3.X* |

27.IV |

21.IX |

11.VI** |

6.VIII * |

|

2003 |

28.III |

23.X* |

8.IV* |

16.X |

1.V |

8.X ** |

22.VI ** |

3.IX |

|

2004 |

9.IV** |

17.XI |

27.IV** |

11.X |

29.IV |

1.X** |

7.VI |

3.IX |

|

2005 |

5.IV |

26.X |

6.IV* |

18.X |

5.V |

5.X** |

7.V* |

21.VIII* |

|

2006 |

30.III |

6.XI |

18.IV |

7.X |

8.V |

13.IX* |

31.V |

11.IX** |

|

2007 |

15.III* |

5.XI |

17.IV |

25.X** |

9.V |

30.IX |

17.V |

28.VIII |

|

2008 |

24.III |

12.XII ** |

25.III * |

3.XI ** |

11.V |

10.IX* |

11.VI** |

1.IX |

|

2009 |

29.III |

26.X |

26.IV** |

21.X |

27.IV |

19.IX |

28.V |

15.IX ** |

|

2010 |

28.III |

18.XI |

15.IV |

30.IX* |

1.V |

30.IX |

3.V ** |

30.VIII |

|

2011 |

3.IV |

4.XI |

24.IV |

14.X |

28.IV |

19.IX |

29.V |

11.IX* |

|

2012 |

1.IV |

10.XI |

15.IV |

22.X |

16.IV * |

24.IX |

29.V |

21.VIII** |

|

2013 |

1.IV |

19.XI** |

18.IV |

27.IX * |

10.V |

24.IX |

26.V |

8.IX* |

|

2014 |

15.IV ** |

17.X * |

28.IV** |

1.X* |

10.V |

28.IX |

1.VI |

24.VIII |

|

2015 |

10.III* |

7.XI |

28.IV** |

6.X |

29.IV |

30.IX |

21.V |

23.VIII |

|

2016 |

27.III |

23.X* |

13.IV |

8.X |

26.IV |

14.IX |

20.V |

29.VIII |

|

2017 |

5.IV |

21.X* |

25.IV |

20.X |

24.V ** |

21.IX |

9.VI |

26.VIII |

|

2018 |

1.IV |

9.XI |

25.IV |

21.X |

3.V |

24.IX |

17.VI** |

3.IX |

|

2019 |

18.III* |

8.XI |

20.IV |

29.X** |

3.V |

15.IX |

27.V |

25.VIII |

|

2020 |

6.III* |

10.XI |

29.IV ** |

17.X |

4.V |

15.IX |

4.VI |

2.IX |

|

2021 |

21.III |

10.XI |

11.IV |

19.X |

6.V |

4.IX * |

9.V* |

26.VIII |

|

Среднее 29.III±2,1 |

6.XI±2,6 |

18.IV±1,9 |

14.X±2,1 |

4.V±1,9 |

22.IX±1,8 |

29.V |

30.VIII |

|

|

CV, % |

33,9 |

4,9 |

17,9 |

4,3 |

13,6 |

4,2 |

14,2 |

5,0 |

Примечание: * – ранние даты, ** – поздние даты, без выделения – средние даты; полужирным шрифтом выделены лимиты.

Note: * - early dates, ** - late dates, without highlighting - middle dates; Limits are in bold.

Рисунок 1. Динамика изменения среднесуточной температуры в изученные годы.

Fig. 1. Dynamics of changes in the average daily temperature in the studied years.

В 2008 году установлен самый ранний переход через 5 °C в сторону повышения и самый поздний – в сторону понижения. Также данный год характеризовался самым поздним началом метеорологической зимы (переходом через 0 °C). В 2020 году был отмечен самый ранний переход через 0 °C в сторону повышения и самый поздний переход через 5 °C, интервал между указанными датами составил 54 дня. В отдельные годы (2005 и 2008 гг.) данный интервал составлял 1 день, среднее значение за период исследования – 20 ± 2,9 дней. Самое раннее начало ПАВ было зафиксировано в 2012 году (16 апреля), когда данный период начался на следующий день после начала ВП. Подобное резкое потепление также было отмечено в 2009 и 2015 годах. Самый ранний переход температуры через 15 °C произошел в 2010 году (3 мая), через 2 дня после наступления перехода через 10 °C. Аналогичный интервал в 2 дня зафиксирован и в 2005 году. Самое позднее наступление лета было отмечено в 2003 году (22 июня).

Средняя многолетняя дата начала осени (перехода температуры через 15 °C) – 30 августа, окончания ПАВ (перехода через 10 °C) – 22 сентября, окончания ВП (перехода через 5 °C) – 14 октября, начало метеорологической зимы (переход через 0 °C) – 6 ноября. Самым ранним началом осени (6 августа) характеризовался 2002 год, самым поздним началом осени (15 сентября) – 2009 год. В 2021 году установлено самое раннее окончание ПАВ (4 сентября), в 2003 году – самое позднее окончание данного периода (8 октября). ВП в 2013 году закончился в самые ранние сроки (27 сентября). Наиболее позднее его окончание установлено в 2008 году (3 ноября), в этот год устойчивое снижение температуры ниже 0 °C произошло лишь 12 декабря.

Корреляционный анализ изученных сроков выявил наибольшую связь лишь между датами перехода температуры через 5 °C весной и 0 °C осенью (r=–0,39), а также через 5 °C осенью и 0 °C весной (r=– 0,35), между остальными датами корреляция более слабая. Иными словами, чем раньше температура весной переходит через 0 °C, тем позднее осенью она переходит через 5 °C, и чем раньше весной переход через 5 °C, тем позднее осенью через 0 °C. Также установлена обратная корреляция интервалов между датами перехода через следующие температурные пределы. Весной, чем меньше разница между датами перехода через 0 °C и 5 °C, тем больше разница между 5 °C и 10 °C (r=–0,50). Осенью, чем меньше разница между датами перехода через 15 °C и 10 °C, тем больше между 10 °C и 5 °C (r=–0,58). То есть после более резкого изменения температуры следовало менее интенсивное ее изменение и наоборот.

Продолжительность периода с температурами выше определенных пределов характеризуют длительность вегетации растений. От продолжительности этого периода и обеспеченности теплом зависят рост и развитие видов растений (Кельчевская, 1971). В таблице 2 приведены значения продолжительности различных периодов в изученные годы. Среднее многолетнее значение продолжительности периода с положительной температурой составило 223 ± 3,7 дня, вегетационного периода – 179 ± 3,1 дней, периода активной вегетации – 142 ± 2,9 дня, метеорологического лета – 93 ± 3,2 дня.

Таблица 2. Продолжительность периодов вегетации в 2000–2021 гг.

Table 2. Duration of growing seasons in 2000–2021

|

Годы |

Продолжительность периода с температурой выше 0 °C, дни |

Продолжительность вегетационного периода, дни |

Продолжительность периода активной вегетации, дни |

Продолжительность метеорологического лета, дни |

|

2000 |

222 |

178 |

117 * |

105 |

|

2001 |

224 |

178 |

158** |

78* |

|

2002 |

208 |

173 |

147 |

56 * |

|

2003 |

209 |

191 |

160** |

73* |

|

2004 |

222 |

167 |

155** |

88 |

|

2005 |

204* |

195** |

153 |

106 |

|

2006 |

221 |

172 |

128* |

103 |

|

2007 |

235 |

191 |

144 |

103 |

|

2008 |

263 ** |

223 ** |

122* |

82 |

|

2009 |

211 |

178 |

145 |

110** |

|

2010 |

235 |

168 |

152 |

119 ** |

|

2011 |

215 |

173 |

144 |

105 |

|

2012 |

223 |

190 |

161 ** |

84 |

|

2013 |

232 |

162* |

137 |

105 |

|

2014 |

185* |

156 * |

141 |

84 |

|

2015 |

242** |

161* |

154 |

94 |

|

2016 |

210 |

178 |

141 |

101 |

|

2017 |

199* |

178 |

120* |

78* |

|

2018 |

222 |

179 |

144 |

78* |

|

2019 |

235 |

192 |

135 |

90 |

|

2020 |

249** |

171 |

134 |

90 |

|

2021 |

230 |

191 |

121* |

109** |

|

Среднее 223 ± 3,7 |

179 ± 3,1 |

142 ± 2,9 |

93 ± 3,2 |

|

|

CV, % |

7,8 |

8,2 |

9,5 |

16,4 |

Примечание: * – короткая продолжительность, ** – длительная продолжительность; полужирным шрифтом выделены лимиты.

Note: * - short duration, ** - long duration; Limits are in bold.

Наименьшей продолжительностью периода с положительной температурой и ВП характеризовался 2014 год (185 и 156 дней соответственно). Наиболее длительными указанные периоды были в 2008 году (263 и 223 дня). В 2000 году отмечен самый короткий ПАВ (117 дней), в 2012 году – самый длительный (161 день). Продолжительность метеорологического лета была наименьшей в 2002 году (56 дней), наибольшей – в 2010 году (119 дней).

Продолжительность лета коррелировала в большей степени с датами его начала (r=–0,80), чем с датами окончания (r=0,54). Чем раньше наступало лето, тем оно было более продолжительным. Продолжительность ПАВ одинаково зависела и от начала, и от окончания данного периода (r=–0,78 и r=0,77 соответственно). Сходная закономерность выявлена и у продолжительности ВП (r=–0,77 и 0,82).

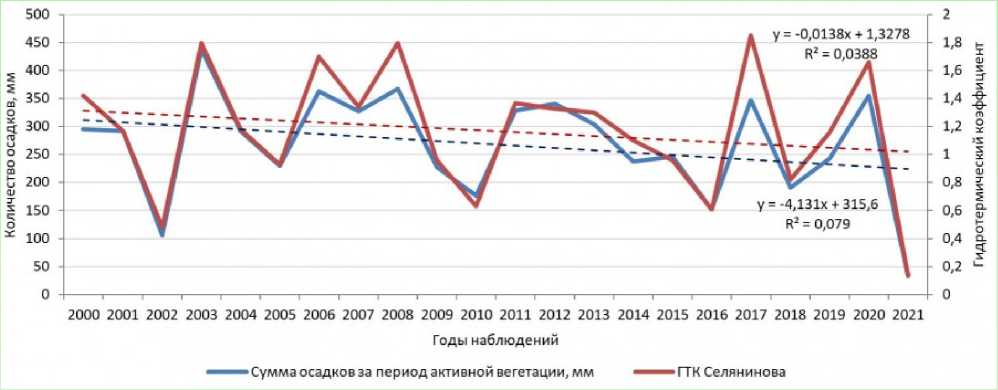

В таблице 3 отражены суммы температур и осадков за различные периоды анализируемых лет. Средняя многолетняя сумма положительных температур составила 2759 °C, сумма ЭТ выше 5 °C – 1738 °C, сумма АТ выше 10 °C – 2334 °C, сумма осадков за ПАВ – 268 мм. Среднее многолетнее значение ГТК равно 1,2, что свидетельствует о слабо-засушливых условиях региона.

Таблица 3. Агроклиматические показатели в 2000–2021 гг.

Table 3. Agro-climatic indicators in 2000–2021

|

Годы |

Сумма положительных температур, градусы |

Сумма эффективных температур выше 5 °C, градусы |

Сумма активных температур выше 10 °C за период активной вегетации, градусы |

Сумма осадков за период активной вегетации, мм |

ГТК Селянинова |

|

2000 |

2704 |

1669 |

2078* |

295 |

1,42 |

|

2001 |

2773 |

1748 |

2488 |

292 |

1,17 |

|

2002 |

2495* |

1540* |

2217 |

106* |

0,48* |

|

2003 |

2722 |

1721 |

2435 |

439** |

1,80** |

|

2004 |

2731 |

1723 |

2474 |

292 |

1,18 |

|

2005 |

2825 |

1823 |

2475 |

230 |

0,93 |

|

2006 |

2679 |

1653 |

2138 |

363 |

1,70** |

|

2007 |

2935 |

1848 |

2452 |

328 |

1,34 |

|

2008 |

2947** |

1777 |

2041* |

367** |

1,80** |

|

2009 |

2740 |

1781 |

2391 |

228 |

0,96 |

|

2010 |

3221 ** |

2122 ** |

2815 ** |

177 |

0,63* |

|

2011 |

2779 |

1789 |

2404 |

329 |

1,37 |

|

2012 |

2869 |

1857 |

2561** |

341 |

1,33 |

|

2013 |

2718 |

1714 |

2344 |

304 |

1,30 |

|

2014 |

2429* |

1523* |

2169 |

238 |

1,10 |

|

2015 |

2815 |

1817 |

2570** |

247 |

0,96 |

|

2016 |

2924 |

1939** |

2482 |

152* |

0,61* |

|

2017 |

2420 * |

1461 * |

1880 * |

347 |

1,85 ** |

|

2018 |

2697 |

1687 |

2337 |

191 |

0,82 |

|

2019 |

2608 |

1529* |

2099* |

243 |

1,16 |

|

2020 |

2652 |

1569* |

2096 |

354 |

1,66** |

|

2021 |

3004** |

1941** |

2375 |

34 * |

0,14 * |

|

Среднее 2759 ± 39,8 |

1738 ± 33,7 |

2334 ± 46,3 |

268 ± 20,4 |

1,2 ± 0,1 |

|

|

CV, % |

6,8 |

9,1 |

9,3 |

35,6 |

39,0 |

Примечание: * – низкие значения, ** – высокие значения; полужирным шрифтом выделены лимиты.

Note: * – low values, ** – high values; Limits are in bold.

Наименьшей обеспеченностью теплом характеризовался ВП 2017 года. При среднем количестве выпавших осадков в данный год условия увлажнения в ПАВ были избыточно влажными, ГТК был максимальным (1,85). Также высокие значения ГТК установлены в 2003, 2006, 2008 и 2020 годы. Наибольшей обеспеченностью теплом в период вегетации отличался 2010 год, он отнесен к группе с очень засушливыми условиями наряду с 2002 и 2016 годами. Аномально сухим было лето 2021 года, выпало аномально низкое количество осадков при аномальной высокой температуре. В течение 34 дней температура воздуха поднималась выше 30 °C. Значение ГТК за ПАВ 2021 года составило 0,14.

В годы наблюдений сумма положительных температур очень тесно коррелировала с суммой ЭТ 5 °C (r=0,96) и значительно – с суммой АТ 10 °C (r=0,69). В свою очередь данные суммы температур тесно коррелировали между собой (r=0,81). Чем больше сумма АТ, тем меньше интервал между датами осеннего перехода через 10 °C и 5 °C (r=–0,50), иными словами после более жаркого периода наступало более быстрое снижение температуры. Значения ГТК в большей степени коррелировали с суммой осадков (r=0,96), чем с суммой активных температур (r=–0,49).

Регрессионный анализ показал, что динамика суммы осадков и ГТК имеет нисходящий тренд, то есть существует тенденция изменения метеоусловий на более засушливые (рисунок 2). Построенные регрессионные модели статистически значимы (для суммы осадков Fфакт.=1,71 > Fкрит.=0,21, для ГТК Fфакт.=0,81 > Fкрит.=0,38). Достоверного изменения сумм эффективных и активных температур не выявлено (Fфакт. < Fкрит.).

Рисунок 2. Динамика суммы осадков и ГТК увлажнения за период активной вегетации.

Figure 2. Dynamics of total precipitation and HTC moisture for the period of active vegetation.

Данные о метеорологических особенностях различных лет на территории БСИ используются сотрудниками, студентами и аспирантами ПГТУ для проведения научных исследований и подготовки публикаций в области изучения сезонного развития древесных и травянистых растений (Доронина, 1999; Разумников и др., 2009; Разумников, 2011; Лазарева, 2014; Мухаметова, Лазарева, 2014; Мухаметова, Куклина, 2018, 2019; Мухаметова и др., 2020; Сухарева и др., 2021; Окач и др., 2021), содержания биохимических соединений в плодах растений (Мухаметова, Скочилова, 2016; Мухаметова и др., 2017; Мухаметова, 2019; Мухаметова, Скочилова, 2020), показателей цветков и плодов (Мухаметова, 2013; Мухаметова, Акшикова, 2016; Мухаметова и др., 2021) и т.д.

Заклю чение

Таким образом, приведена характеристика метеоусловий теплого периода 22-х лет наблюдений с 2000 по 2021 годы для территории Ботанического сада-института. В ходе выполненной работы определены среднесуточные температуры и сумма атмосферных осадков, на основании которых рассчитаны агроклиматические показатели: даты устойчивого перехода среднесуточных температур через 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C, сумма эффективных и активных температур, продолжительность 268

вегетационных периодов и периодов активной вегетации, ГТК Селянинова. Указаны отличительные особенности некоторых лет. Установлены следующие закономерности: после более резкого изменения температуры следовало менее интенсивное ее изменение и наоборот; летние периоды с ранними сроками наступления были более продолжительными; после более жаркого периода наступало более быстрое снижение температуры. Для региона характерны слабозасушливые условия в период активной вегетации и выявлена тенденция повышения засушливости метеорологический условий.

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», грант № 05_2021-И.

Список литературы Метеорологические условия теплого периода на территории Ботанического сада-института ПГТУ

- Гончаров Е. А., Булыгина Н. А., Кухтенко Н. А. Динамика климатических показателей города Йошкар-Олы // Лесные экосистемы в условиях изменения климата: биологическая продуктивность и дистанционный мониторинг: междунар. сб. науч. статей. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2019. С. 12—21. DOI: 10.25686/6013.2019.5.58347 .

- Демаков Ю. П., Исаев А. В. Сезонная и многолетняя динамика микроклимата почв в различных экотопах Республики Марий Эл // Научные труды Государственного природного заповедника «Большая Кокшага». 2020. № 4. С. 133—166.

- Демаков Ю. П., Сафин М. Г., Смыков А. Е. Изменения климата и состояния лесов Республики Марий Эл в ХХ столетии // Вестник Марийского государственного технического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. 2009. № 2. С. 40—48.

- Доронина Г. У. Особенности сезонного развития рододендронов в Ботаническом саду МарГТУ // Проблемы дендрологии на рубеже XXI века: Тезисы докладов Междунар. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения чл.-корр. РАН П. И. Лапина. М.: РАН, 1999. С. 97—98.

- Зайцев Г. Н. Фенология древесных растений. М.: Наука, 1981. 120 с.

- Замятин С. А. Изместьев В. М., Виноградов Г. М., Лапшин Ю. А., Виноградова И. А. Тенденции в изменении климата, влияющие на земледелие // Земледелие. 2010. № 4. С. 13—14.

- Кельчевская Л. С. Методы обработки наблюдений в агроклиматологии. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1971. 216 с.

- Коллекционные фонды Ботанического сада-института Марийского государственного технического университета / Л. И. Котова, С. М. Лазарева, Л. В. Сухарева ; отв. ред. С. М. Лазарева. Изд. 2-е, доп., испр. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. 152 с.

- Лазарева С. М. Использование методик обработки данных фенологических наблюдений (на примере представителей семейства Pinaceae Lindl.) // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Биология. Экология». 2010. Т. 4. № 2. С. 56—65.

- Лазарева С. М. Фенология пихт Ботанического сада-института Поволжского государственного технологического университета // Хвойные бореальной зоны. 2014. Т. 32. № 3—4. С. 29—34.

- Лосев А. П. Практикум по агрометеорологическому обеспечению растениеводства. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1994. 244 с.

- Лосев А. П., Журина Л. Л. Агрометеорология. М.: Колос, 2001. 297 с.

- Мухаметова С. В. Изменчивость массы плодов видов боярышника в Среднем Поволжье // Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений. 2013. T. XVI. С. 113—116.

- Мухаметова С. В. Содержание каротина и сахаров в плодах некоторых видов рода Crataegus, культивируемых в условиях Республики Марий Эл // Растительные ресурсы. 2019. Т. 55. № 1. С. 122— 129. DOI: 10.1134/S0033994619010096 /.

- Мухаметова С. В., Акшикова Н. А. Плодоношение представителей рода Vaccinium в Республике Марий Эл // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер. Лес. Экология. Природопользование. 2016. № 4 (32). С. 78-88. DOI: 10.15350/2306-2827.2016.4.78 .

- Мухаметова С. В., Куклина Е. Э. Фенология дальневосточных кленов в условиях Республики Марий Эл // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 4. Т. 1. С. 9—11.

- Мухаметова С. В., Куклина Е. Э. Фенология дальневосточных видов бересклета в Республике Марий Эл // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. №12. Т. 1. С. 15—17.

- Мухаметова С. В., Лазарева С. М. Сезонный ритм развития видов боярышника, интродуцированных в Республику Марий Эл // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер. Лес. Экология. Природопользование. 2014. № 2 (22). С. 63—76.

- Мухаметова С. В., Новгородская Н. О., Анисимова С. В. Сезонное развитие европейских кленов в условиях Республики Марий Эл // Сельское хозяйство. 2020. № 2. С. 33-41. DOI: 10.7256/24538809.2020.2.33821 .

- Мухаметова С. В., Павлова Е. Н., Нехорошкова Е. В. Показатели плодов и размножение фундука 'Академик Яблоков' // Сельское хозяйство. 2021. № 3. С. 1—12. DOI: 10.7256/2453-8809.2021.3.36844 .

- Мухаметова С. В., Скочилова Е. А. Параметры плодоношения и биохимическая характеристика сортов шиповника в Марий Эл // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер. Лес, экология, природопользование. 2016. № 2 (30). С. 94—103. DOI: 10.15350/2306-2827.2016.2.94 .

- Мухаметова С. В., Скочилова Е. А. Показатели массы плодов боярышника и содержание в них дубильных веществ в условиях Республики Марий Эл // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Лес. Экология. Природопользование. 2020. № 1 (45). С. 90—95. DOI: 10.25686/2306-2827.2020.1.90 .

- Мухаметова С. В., Скочилова Е. А., Протасов Д. В. Параметры плодоношения и содержание флавоноидов и аскорбиновой кислоты в плодах голубики (Vaccinium) // Химия растительного сырья. 2017. № 3. С. 113—121. DOI: 10.14258/jcprm.2017031785 .

- Окач М. А., Мухаметова С. В., Лямина Г. В. Сезонное развитие крокусов в условиях Республики Марий Эл // Сельское хозяйство. 2021. № 2. С. 35—42. DOI: 10.7256/2453-8809.2021.2.36465 .

- Разумников Н. А. Рост и плодоношение Eleutherococcus senticosus (Araliaceae) при выращивании в Республике Марий Эл // Растительные ресурсы. 2011. Т. 47. № 3. С. 43—47.

- Разумников Н. А., Конюхова О. М., Рябинин М. И. Груша уссурийская в Среднем Поволжье: биологические, экологические особенности и пути использования биоресурсного потенциала. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2009. 167 с.

- Сухарева Л. В., Мухаметова С. В., Веселова К. А. Сезонное развитие сортов Philadelphus в Республике Марий Эл // Сельское хозяйство. 2021. № 1. С. 1—7. DOI: 10.7256/2453-8809.2021.1.36053 .