Метод кейсов: практика применения в обучении студентов-экологов

Автор: Кострюкова Анастасия Михайловна, Крупнова Татьяна Георгиевна, Машкова Ирина Вячеславовна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные технологии в вузе

Статья в выпуске: 4 (26), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена необходимость использования активных методов, технологий обучения студентов, в частности, метода кейсов. Описывается опыт применения кейс-стади в обучении студентов-экологов. Приведен пример кейса и его решение по дисциплине «Опасные свойства отходов и осадков сточных вод».

Ситуационный анализ, кейс-стади, методология, студенты-экологи

Короткий адрес: https://sciup.org/14239943

IDR: 14239943 | УДК: 378.147

Текст научной статьи Метод кейсов: практика применения в обучении студентов-экологов

Федеральные государственные образовательные стандарты третьего и четвертого поколений предполагают формирование у студентов вузов общекультурных, профессиональных и специальных компетенций. Новая парадигма высшего образования позволяет искать новые методы обучения, в частности, использовать активные и интерактивные технологии в образовательном процессе [3].

Одной из активных форм обучения является кейс метод (Case Study). Родиной кейсового метода является Гарвардская Школа Бизнеса, где метод применялся при изучении права и медицины еще в начале XX века. Первоначально (в период с 1909 по 1919 гг.) схема обучения была следующей: студентов-практиков просили изложить конкретную ситуацию (проблему), а затем дать анализ проблемы и рекомендации по ее решению. Впоследствии, особенно в последнее время, кейсовый метод нашел широкое применение на Западе в различных отраслях знаний [1].

В современной российской высшей школе метод кейсов используется довольно часто при обучении студентов экономических специальностей, однако он начинает внедряться и для других направлений подготовки, в частности, инженерных [5] и естественно-научных [4; 6].

В настоящей работе представлена практика использования метода кейсов в преподавании ряда дисциплин у студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Экология и природопользование» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».

Кейс метод – это метод анализа ситуаций. Метод позволяет на основе реальной проблемной ситуации применить в практику теоретические знания. То есть, по сути, использование данной образовательной технологии может стать ключом к решению одной из основных проблем высшего образования в России, которую наиболее лаконично можно сформулировать как «много теории – мало практики». Ведь каждый из нас знаком с фразой, произносимой работодателем выпускнику: «А теперь забудь всё, чему тебя учили». Не менее известна фраза: «профессионализм в деталях». С одной стороны, будем объективными, большое количество общеобразовательных предметов в учебных планах студентов, позволяет получить специалиста, наделенного большим кругозором и способного решать междисциплинарные проблемы. Но с другой стороны, на наш взгляд, при изучении специальных дисциплин необходимо уходить от «затеоретизирован-

Метод кейсов: практика применения в обучении студентов-экологов

Т.Г. Крупнова, И.В. Машкова, А.М. Кострюкова

ности», поскольку она ведет к отрыву от реальности.

Экологическая ситуация в современном мире весьма динамична. Ведется большое количество исследований в области прикладной и фундаментальной экологии, научные журналы, публикующие работы в данном направлении, неизменно имеют высокие индексы цитирования. Поэтому преподавание дисциплин, изучающих различные природоохранные технологии, должно иметь упор на прикладной аспект и быть привязанным к современной экологической ситуации. Преподаватели таких дисциплин должны являться «действующими» учеными, выполняющими научные исследования и решающими прикладные задачи в преподаваемой области. Только так можно достичь качественного профессионального образования. В противном случае, у студента формируется неадекватная экологическая картина мира, где знания не соответствуют реальности.

Первоначально предлагаемые нами в кейс-стади ситуации всегда были взяты из реальных собственных научных работ. Опыт показывает, что у такого подхода, несмотря на очевидные достоинства, есть некоторый, правда вполне преодолимый, недостаток. К достоинствам можно отнести то, что детальное знание ситуации преподавателем, позволяет ее подробно описать, и в случае, если какое-то из условий упущено (как выясняется в процессе анализа), быстро внести необходимые корректировки. Однако, выяснился и недостаток. Дело в том, что в ходе анализа студенты предлагают несколько решений, но в силу психологических факторов преподаватель неосознанно подталкивает студентов к тому решению, которое он принял когда-то, работая над предложенной проблемой.

Уйти от такой субъективности в оценке предлагаемых студентами подходов помогло осознание того, что быстрое развитие технологий ведет к появлению более рациональных решений кейсов. По этой же причине некоторые кейсы уста- ревают, поэтому мы стали использовать ситуации, описанные в литературе за последние год – два. Это сделало их более интересными и актуальными.

По объему кейсы делятся на два типа: сформулированные в нескольких предложениях (европейский вариант) и весьма объемные – до нескольких страниц текста (американский вариант). В нашем случае оказалось, что для российских студентов первый вариант предпочтителен, особенно при решении кейса впервые. Большой объем кейса неизменно вызывал трудности в понимании сути ситуации.

При использовании метода кейсов в ходе практических занятий преподавателю необходимо иметь не только определенный набор кейсов по темам, но и методические разработки к ним: вопросы, информационные и справочные материалы.

Основной отличительной особенностью кейс-стади от других методов обучения является то, что здесь важна профессиональная компетентность учащихся. Поэтому метод наилучшим образом зарекомендовал себя при обучении студентов магистратуры.

Приведем пример кейса и один из вариантов его решения, полученный в результате обсуждения ситуации студентами магистратуры в 2012/13 уч. году.

Уровень подготовки: магистратура.

Направление подготовки: экология и природопользование.

Дисциплина: опасные свойства отходов и осадков сточных вод.

Источник кейса: статья в журнале [2].

Описание ситуации

В городе N внедряется система раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Количество домохозяйств – 5 000. Предложить вариант технологии раздельного сбора органической фракции ТБО (пищевых отходов) и технологию их переработки.

Для анализа ситуации можно использовать характеристики отходов, представленные в таблице [2].

Таблица. Характеристика пищевых отходов

|

Параметр |

Величина |

|

Содержание сухого вещества, % |

35% |

|

Содержание беззольного вещества, % |

80% |

|

N, кг/т сухого вещества |

26,9 |

|

P, кг/т сухого вещества |

2,1 |

|

K, кг/т сухого вещества |

8,3 |

|

C, кг/т сухого вещества |

416 |

|

Биоразложение при анаэробном сбраживании вещества, % от содержания беззольного вещества |

77% |

|

Выход биогаза в пересчете на м3 CH4/т пищевых отходов |

100 |

|

Количество пищевых отходов на домохозяйство в год |

100 кг |

В работе [2] представлены существующие в настоящий момент 4 разных тех-

Рис. 1. Графическое представление сравниваемых технологий сбора и переработки пищевых отходов

Технология А

Для раздельного сбора пищевых отходов используются бумажные пакеты, которые затем помещаются в перфорированные пластиковые резервуары, размещаемые в специальных отделениях мусоровозных машин. Механическую обработку необходимо проводить до помещения отходов в пакеты, т.к. это сказывается на анаэробном сбраживании. Отходы сжигаются с 85% рекуперацией энергии.

нологии селективного сбора пищевых отходов от домохозяйств (рис. 1).

Технология В

Технология В схожа с технологией А, но в отличие от А пищевые отходы доставляются на установки низкотемпературной сушки (18-25ºС, в зависимости от температуры ОС). Высушенные пищевые отходы выгружаются и транспортируются для анаэробного сбраживания без предварительной обработки.

Технология С

Технология заключается в измельчении пищевых отходов устройствами,

Метод кейсов: практика применения в обучении студентов-экологов

встроенными в кухонные раковины, которые связаны с системой трубопроводов, отделенных от общей системы канализации. Измельченные пищевые отходы требуют установки резервуара (отстойника), разделенного на 3 секции. Наличие плавающей фракции ведет к необходимости устройства очистных сооружений, уплотненные отходы (шламы) собираются автоцистернами и вывозятся для анаэробного сбраживания. Эффективность работы очистных сооружений будет в значительной степени зависеть от выбора технологии очистки сточных вод.

Технология D

Пищевые отходы отводятся с кухонных раковин при помощи вакуумных насосов к системе централизованных измельчителей, объединяя несколько домов. Полученные шламы размещаются в заглубленных резервуарах до тех пор,

Т.Г. Крупнова, И.В. Машкова, А.М. Кострюкова

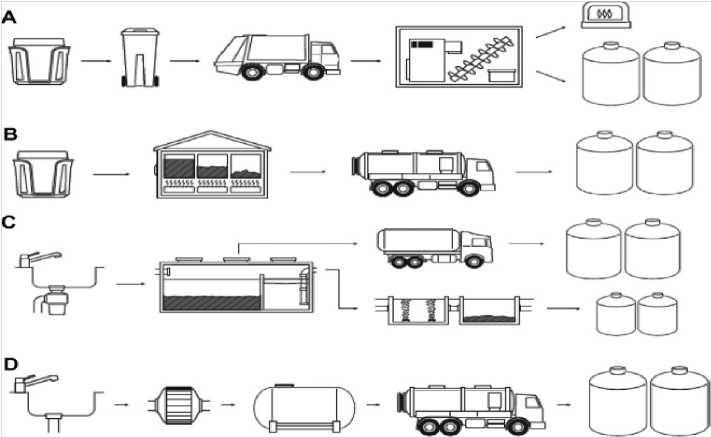

Рис. 2. Принципиальная схема сбора и переработки органической фракции ТБО

3.7 кубд/и/п

138.19 кубл/сут

-

1. Измельчение пищевых отходов устройствами (измельчителями), встроенными в кухонные раковины, которые связаны с системой трубопроводов, отделенных от общей системы канализации.

-

2. Накопление измельченных пищевых отходов в заглубленных резервуарах

пока их не заберут автотранспортом и не перевезут для дальнейшей анаэробной переработки.

Вопросы

-

1. Насколько важным является селективный сбор ТБО для их дальнейшей переработки?

-

2. Какие варианты селективного сбора органической фракции ТБО возможны?

-

3. Какие существуют технологии органических отходов?

-

4. Есть ли отличия в методах управления органической фракцией ТБО в малых и больших населенных пунктах?

-

5. Проанализируйте достоинства и недостатки каждой из технологий A – D.

-

3. Анаэробное сбраживание отходов в метантенках.

-

4. Обезвоживание отходов в центрифугах.

-

5. Компостирование.

Предложенное решение

Предлагаемая технология сбора и переработки органической фракции ТБО для населенного пункта с 5 000 домохозяйств будет выглядеть следующим образом (рис. 2).

и их дальнейшая перевозка на анаэробную переработку.

Отходы от домохозяйств накапливаются в заглубленных резервуарах. К ним добавляется избыточный ил очистных сооружений городской канализации и смесь осадков направляется в метантенк для анаэробного сбраживания.

Метан, получаемый в метантенках в результате процесса сбраживания осадка, используется на энергетические нужды предприятий:

-

1) непосредственно в качестве горючего в котлах с газовыми горелками для обогрева метантенков и отопления зданий (этот способ использования газа является самым распространенным);

-

2) в газовых двигателях, приводящих в движение генератор, насосы и воздуходувки; при этом расход газа на 1 л.с. мощности двигателя составляет для дизелей 0,3-0,6 м3, для карбюраторных, бензиновых или керосиновых двигателей 0,45-0,65 м3;

-

3) в качестве горючего для автомашин и бытового газоснабжения районов путем заполнения баллонов из газонаполнительной станции.

Далее отходы обезвоживаются и направляются на компостирование.

Таким образом, резюмируя данные статьи, отмечаем, что современные стандарты российского образования предполагают использование новых методов обучения (активных и интерактивных технологий). Одной из таких форм обучения является кейс-метод (Case Study).

Описанный опыт применения метода кейс-стади в обучении студентов-экологов основывается на изучении практических заданий, взятых из собственных научных работ авторов и использованных при обучении магистров направления подготовки «Экология и природопользование».

Список литературы Метод кейсов: практика применения в обучении студентов-экологов

- Багиев Г.Л., Наумов В.Н. Организация практических занятий по маркетингу. Кейсовый метод. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 1997. -89 с.

- Bernstad A., Jansen J. la Cour. Separate collection of household food waste for anaerobic degradation -omparison of different techniques from a systems perspective//Waste Management. 2012. V. 32. № 5. Р. 806-815.

- Крупнова Т.Г., Кострюкова А.М., Машкова И.В. Опыт использования интерактивных форм обучения студентов-экологов при изучении технологий водоподготовки//Современная высшая школа: инновационный аспект. 2013. № 3. С. 90-95.

- Марков Р.А., Захарова А.Г. Кейс-метод в курсе «Экологическое краеведение» при обучении будущих учителей биологии//Наука и Мир. 2014. Т. 2. № 6 (10). С. 41-42.

- Поникарова И.Н., Васильева Л.М. Использование интерактивных технологий в инженерной подготовке//Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16. № 15. С. 258-259.

- Яковишина Т.Ф. Использование кейс-метода при обучении экологии студентов//Теория и методика электронного обучения. 2011. Т. 2. № 1 (2).