Метод обоснования требований по построению глобальной космической системы гидрометеорологического назначения и особенности его программной реализации

Автор: Прохоренко Павел Александрович, Тюленева Марина Анатольевна

Рубрика: Информатика и вычислительная техника

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье описан метод обоснования требований по построению глобальной космической системы гидрометеорологического назначения и принципы, положенные в основу его программной реализации. Разработанный метод позволяет проектировать космическую систему, обеспечивающую необходимую периодичность получения данных дистанционного зондирования Земли. Представлены схемы алгоритмов программной реализации метода и ее модулей. Приведены некоторые результаты расчетов с помощью разработанной программы и их анализ.

Метод, космическая система гидрометеорологического назначения, глобальность информации, актуальность информации, проектирование космической системы, дистанционное зондирование земли

Короткий адрес: https://sciup.org/148309005

IDR: 148309005 | УДК: 551.50 | DOI: 10.25586/RNU.V9187.18.09.P.122

Текст научной статьи Метод обоснования требований по построению глобальной космической системы гидрометеорологического назначения и особенности его программной реализации

В современном мире использование информационных продуктов, получаемых посредством тематической обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), стало повседневной необходимостью. Указанные информационные продукты (гидрометеорологическая информация, получаемая с помощью космических аппаратов (ГМИ-КА)) используют различные министерства и ведомства, предприятия промышленности и организации, а также частные лица. Учитывая, что основную часть исходных данных для гидродинамических прогностических моделей различного масштаба (используемых для прогнозирования в центрах погоды различного уровня, в том числе мирового) составляет именно ГМИ-КА, нетрудно убедиться в ее важности. Роль ГМИ-КА за последние десятилетия возросла с информации вспомогательного характера до информации, являющейся в некоторых случаях единственной из доступных гидрометеорологу видов информации [1].

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

Главным достоинством ГМИ-КА является ее глобальность, что особенно ценно для характеристики с помощью гидрометеорологических наблюдений территорий, труднодоступных для традиционных способов наблюдений (наземные гидрометеорологические станции и посты, наземные аэрологические станции и др.), таких как пустыни, арктические и антарктические зоны, океаны и др. На сегодняшний день, несмотря на то, что одним из принципов деятельности гидрометеорологической службы является глобальность наблюдений за состоянием окружающей среды [2], отечественная космическая система (КС) гидрометеорологического назначения (ГМН) позволяет получать информацию в основном с территории Российской Федерации. Упомянутая глобальность ГМИ-КА достигается за счет международного обмена данными ДЗЗ в рамках Всемирной метеорологической организации. Эти данные получаются различными национальными группировками космических аппаратов (КА) ГМН, строящимися по различным принципам и в интересах государств, которые ими владеют. Складывается ситуация, в которой, несмотря на постоянно возрастающую ценность и расширяющиеся области использования ГМИ-КА, отечественная группировка КА ГМН не обеспечивает получение качественных данных ДЗЗ (в частности, глобальных данных ДЗЗ с требуемой периодичностью), что говорит о необходимости ее модернизации и пересмотра принятого взгляда на ее состав и структуру [1; 3; 4; 5; 9].

Целью проделанной работы являлась разработка научно-методического аппарата обоснования требований по построению КС ГМН, позволяющего устранить указанные недостатки существующей системы.

Метод обоснования требований по построению глобальной космической системы гидрометеорологического назначения

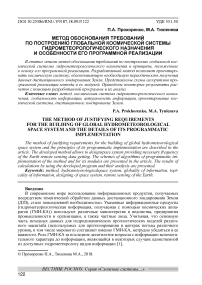

Для устранения описанных выше противоречий и достижения цели работы была разработана модель КС ГМН [4; 6], позволяющая, зная требования к ГМИ-КА, находить необходимые параметры баллистического построения орбитального сегмента системы и целевой аппаратуры КА, входящих в ее состав. Разработанная модель была положена в основу метода обоснования требований по построению глобальной КС ГМН, схема которого представлена на рис. 1.

Исходными данными для метода является множество требований к ГМИ-КА следующего вида:

S тр = { M тр , E P tp , BE TP , r Tp , A t Tp } , (1)

где M тр = { m 1 ,m 2,..., m n } множество гидрометеорологических величин (параметров природной среды), требуемых для гидрометеорологического обеспечения какой-либо задачи; m n – гидрометеорологическая величина (параметр природной среды); Е р тр = { E p Tp1 , E p Tp2 , •■ ■ ’ e p Tp n } — множество требуемых максимальных вероятных погрешностей оценивания значений соответствующих гидрометеорологических величин; BE Tp = { PE Tp i , РЕ тр2 , • • • , PE Tp n } — множество требуемых доверительных вероятностей оценивания значений соответствующих гидрометеорологических величин; r тр – требуемое пространственное разрешение ГМИ-КА; д t тр = д t тр ( M тр ) - промежуток времени, в течение которого ГМИ-КА остается актуальной (требуемая периодичность получения данных ДЗЗ).

Проверка пригодности существующих КА осуществляется с помощью обоснованного критерия вида

( A тр = A );

G : U = < г > г ; (2)

ца тр ц ’ (^)

[утр ^Y, где A = {AP А 2, .„, A к} множество операторов преобразования интенсивности излучения системы «подстилающая поверхность – атмосфера» в оценку интенсивности излучения, измеренную в к-м канале целевой аппаратуры (функции к-х каналов целевой аппаратуры); A - множество операторов преобразования, требуемое для решения задач гидрометеорологического обеспечения; U - достоверное событие; r - разрешающая способность целевой аппаратуры; у и Yт — угол обзора целевой аппаратуры и требуемый угол обзора соответственно.

Рис. 1. Схема метода обоснования требований по построению глобальной КС ГМН

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

Для проектирования вариантов КА ГМН в методе предлагается использовать научно-методический аппарат морфологического анализа (синтеза), описанный в [7]. С этой целью строится морфологическая таблица параметров КА, на основе которой будет происходить проектирование вариантов КА ГМН, и осуществляется заполнение ее альтернативами и описанием их свойств. Количество параметров КА ГМН и альтернатив каждого из них зависит от целей проектирования. Также могут различаться глубина и точность описания свойств альтернатив.

С помощью построенной морфологической таблицы определяется морфологическое множество, количество возможных вариантов КА ГМН в котором можно вычислить по формуле [7]:

N = П K , (3)

l = 1

где K l - число альтернатив l -го параметра КА ГМН; L - число параметров КА ГМН.

Поиск в морфологическом множестве вариантов КА ГМН, обеспечивающих получение ГМИ-КА требуемого качества, производится с помощью критерия (2). Выбор наилучшего варианта КА ГМН из полученного в результате предыдущих шагов множества пригодных КА производится с помощью целевой функции, вид которой определяется исходя из задач проектирования и имеющихся ограничений.

Если после проделанных шагов во множестве пригодных КА нет ни одного варианта, то необходимо изменить (снизить) требования к ГМИ-КА, предоставляемой КС ГМН, так как варианты КА ГМН, удовлетворяющие первоначальным требованиям, отсутствуют.

Затем производится расчет различных вариантов баллистического построения орбитального сегмента КС ГМН на основе выбранного варианта КА ГМН, результатом которого являются следующие параметры (для каждого из вариантов):

-

- период обращения КА вокруг Земли;

-

- высота квазикруговой орбиты, соответствующая периоду обращения;

-

- ширина полосы обзора одного КА;

-

- количество КА во фронтальной группе;

-

- количество фронтальных групп;

-

- общее количество КА в КС ГМН.

Выбор наилучшего варианта баллистического построения орбитального сегмента КС ГМН производится путем нахождения наименее дорогостоящего.

В итоге получаются окончательные требования по построению глобальной КС ГМН, включающие: целевую аппаратуру и унифицированную космическую платформу, из которых состоит предлагаемый вариант КА ГМН, количество КА в проектируемой системе, количество фронтальных групп КА, количество КА во фронтальной группе, период обращения КА вокруг Земли и соответствующую ему высоту квазикруговой орбиты, а также ширину полосы обзора одного КА.

Разработанный метод позволяет подойти к обоснованию требований по построению КС ГМН с позиции улучшения качества получаемой ГМИ, а следовательно, и с позиции повышения результативности функционирования проектируемой системы.

Особенности программной реализации разработанного метода

Для проведения расчетов с помощью разработанного метода он был реализован программно [8] на следующих положениях:

-

1) программа должна реализовываться по модульному принципу;

-

2) разработка и функционирование программы должны осуществляться с использованием программного обеспечения, принятого на снабжение в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ);

-

3) результаты расчетов с помощью программы должны представляться в виде, удобном для анализа экспертом и принятия им окончательного решения.

Реализация первого положения позволит в процессе доработки модели и метода осуществлять модернизацию программы путем изменения существующих и внедрения новых модулей вместо изменения всей программы. Это является особенно важным, так как, несмотря на то, что предлагаемые модель и метод уже позволяют проводить необходимые расчеты, существует несколько направлений доработки, которые расширят их возможности.

Второе положение нацелено на обеспечение возможности использования программы в ВС РФ для обоснования требований к перспективной КС ГМН Министерства обороны Российской Федерации [9].

Включение третьего положения обосновано тем, что особенностью решения задач синтеза систем КА является их решение методом перебора, так как различные варианты построения проектируемой системы, рассчитываемые по соответствующим формулам, позволяют добиться разных показателей периодичности и глобальности получаемых данных ДЗЗ.

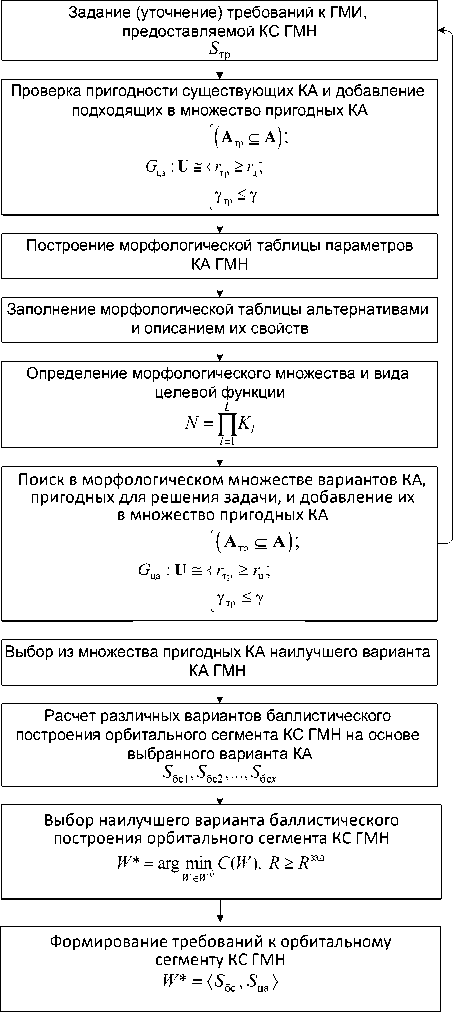

На основе анализа схемы, представленной на рис. 1, с учетом приведенных выше положений был разработан алгоритм программной реализации метода обоснования dt – требуемое временное разрешение ГМИ r0 – требуемое пространственное разрешение ГМИ

Модуль подбора МТО данных ДЗЗ

Модуль расчета параметров БС системы КА

Модуль расчета параметров МСУ

M = {{x 1 ,y 1 ,z 1 },{x 2 ,y 2 ,z 2 },…,{x i ,y i ,z i },…,{x n ,y n ,z n }};

x i –метеопараметр;

y i – требуемая погрешность определе ния значения метеопарамет ра x i ;

z i – требуемая доверительная вероятность определе ния значения метеопара метра x i

D0 – множество для хранения всех диапазонов электромагнитного спектра, необходимых для получения требуемых метеопараметров с помощью МТО данных ДЗЗ;

D0 = {{minL1,maxL1},{minL2,maxL2},…,{minLi,maxLi}, …,{minLm,maxLm},} minLi – нижняя граница диапазона электромагнитного спектра необходимого для расчетов с помощью МТО;

maxL i – верхняя граница диапазона электромагнитного спектра , необходимого для расчетов с помощью МТО;

m - количество диапазонов электромагнитного спектра;

D – множество диапазонов электрома гнитного спектра, в которых требуется производить измерения с помощью МСУ; F– перечень МТО данных ДЗЗ, требуемых для нахождения заданных метеопараметров

Вывод требова ний к системе получения космической ГМИ:

ϒ – угол обзора МСУ;

r – требуемое пространственное разрешение МСУ;

dl – ширина полосы обзора КА;

T – период обращения КА;

H – высота квазикруговой орбиты КА;

a – количество КА во фронтальной группе;

N – количество фронтальных групп;

A – обще е количество КА в системе;

F– перечень МТО данных ДЗЗ, требуемых для нахождения заданных метеопараметров;

D – множество диапазонов электромагнитного спектра, в которых требуется производить измерения с помощью МСУ

Рис. 2. Схема алгоритма программной реализации метода обоснования требований по построению глобальной КС ГМН

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

требований по построению глобальной КС ГМН, представленный на рис. 2 и включающий три модуля:

– модуль подбора методов тематической обработки (МТО) данных ДЗЗ;

– модуль расчета параметров баллистического построения орбитального сегмента КС ГМН;

– модуль расчета параметров многозонального сканирующего устройства (МСУ).

Элементы разработанного метода лежат в основе модуля расчета параметров баллистического построения орбитального сегмента КС ГМН.

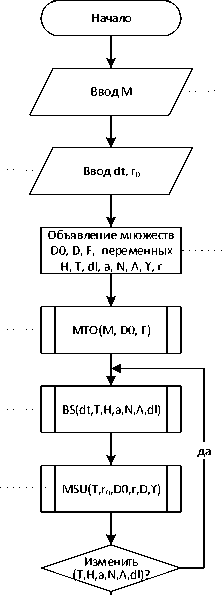

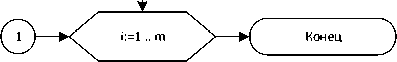

В соответствии со схемой, представленной на рис. 2, после ввода исходных данных начинает работать модуль подбора МТО данных ДЗЗ, схема алгоритма которого представлена на рис. 3. Модуль производит отбор МТО на основе требований к ГМИ и возвращает в качестве результата работы набор диапазонов электромагнитного спектра, необходимых для получения значений требуемых метеопараметров при помощи МТО данных ДЗЗ.

Следует отметить, что одной из ключевых частей программного модуля подбора МТО данных ДЗЗ, представленного на рис. 3, является база данных МТО (обозначена на рисунке как «БД МТО»). Для получения наилучших результатов необходимо, чтобы база данных постоянно обновлялась и содержала актуальную информацию о существующих методах.

MTO(M, D0, F);

M – входные данные;

D0, F – выходные данны е;

m– количество метеопараметров в множестве M

methodY, methodZ – погрешность и доверительная вероятность определения значе ния метеопара метра x i с помощью МТО method

Требования к погрешности y i и доверительной вероятности z i определения значения метеопараметра x i с помощью МТО method выпол нены?

Получение диапазонов электромагнитного спектра, необходимых для расчетов с помощью метода method и добавление их в множество D0; добавление метода method в множе ство F

Рис. 3. Схема алгоритма модуля подбора МТО данных ДЗЗ

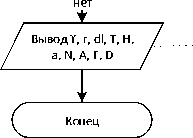

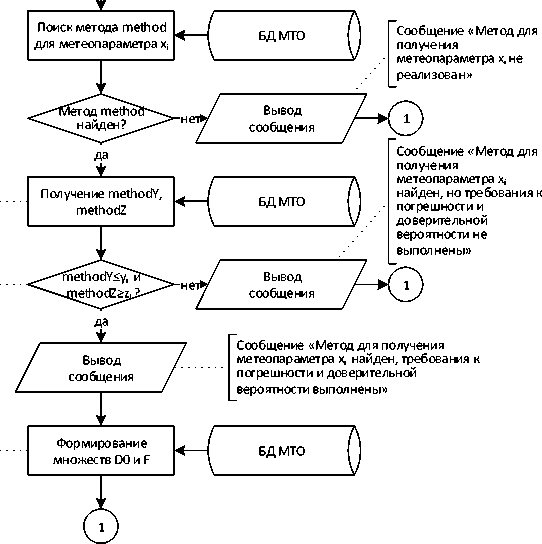

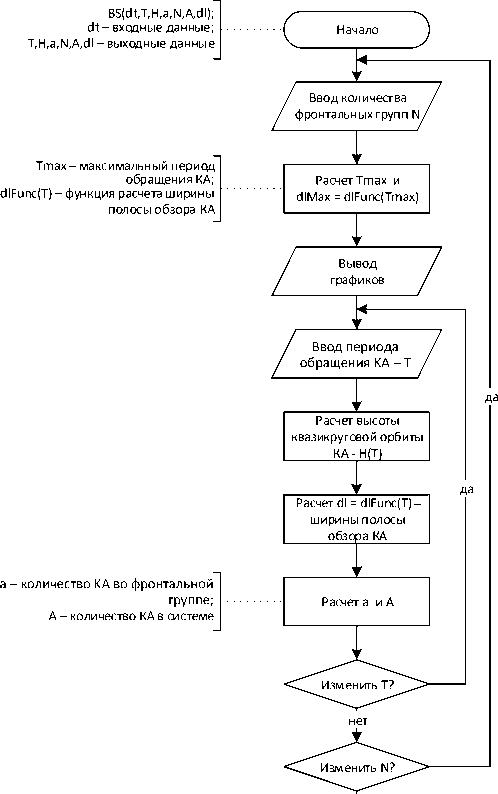

Следующий этап вычислений производится при помощи модуля расчета параметров баллистического построения орбитального сегмента КС ГМН, схема которого представлена на рис. 4.

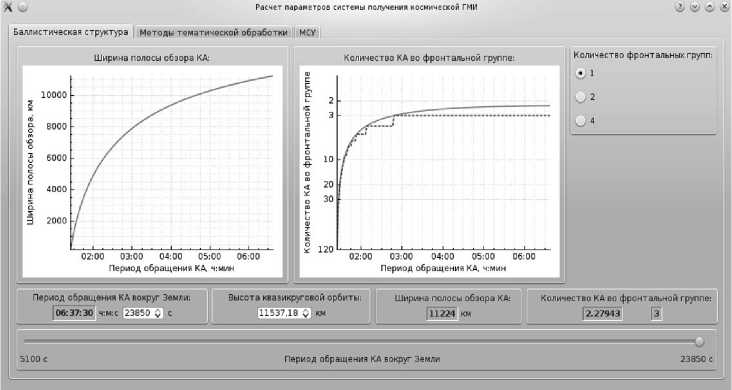

Модуль позволяет производить расчет параметров баллистического построения орбитального сегмента КС ГМН и их перерасчет (при изменении входных данных). В соответствии с последним из положений, учитываемых при программной реализации метода, данный модуль обеспечивает вывод промежуточных результатов расчета в виде, удобном для анализа экспертом, а также представляет графики зависимости количества КА во фронтальной группе и высоты квазикруговой орбиты от периода обращения КА вокруг Земли, которые помогают эксперту принять окончательное решение.

нет t

Конец

Рис. 4. Схема алгоритма модуля расчета параметров баллистического построения орбитального сегмента КС ГМН

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

Пример реализации графического пользовательского интерфейса модуля расчета параметров баллистического построения орбитального сегмента КС ГМН представлен на рис. 5.

Рис. 5. Пример реализации графического пользовательского интерфейса модуля расчета параметров баллистического построения орбитального сегмента КС ГМН

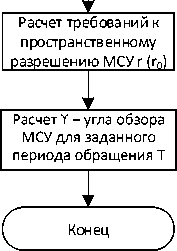

Последним производит вычисления модуль расчета параметров МСУ (схема алгоритма работы представлена на рис. 6). Это обусловлено тем, что данный модуль использует при расчетах результаты работы модуля подбора МТО данных ДЗЗ и модуля расчета параметров баллистического построения орбитального сегмента КС ГМН.

По завершении работы всех модулей выводятся окончательные результаты расчетов.

Преобразование множества D0 во множество D

MSU(T, r 0 , D0, r, D, ϒ)

T, r 0 , D0 – входные данные r, D, ϒ – выходные данные

Определение необходимого количества каналов и их ширины: упорядочение интервалов электромагнитного спектра и удаление повторяющихся интервалов

Рис. 6. Схема алгоритма модуля расчета параметров МСУ

С помощью описанного метода обоснования требований по построению глобальной КС ГМН и его программной реализации был произведен ряд численных экспериментов. Для этого была построена морфологическая таблица, с помощью которой был предложен вариант КА на базе унифицированной космической платформы «Ка-нопус» и целевой аппаратуры МСУ-МР. Затем с помощью описанной выше программы был проведен ряд расчетов возможных вариантов баллистического построения орбитального сегмента КС ГМН. На первом этапе специфика конкретных задач не учитывалась, т. е. подбор подходящих МТО данных ДЗЗ и целевой аппаратуры не производился. Кроме того, был произведен расчет количества КА типа «Метеор-М», требуемого для построения фронтальной группы, обеспечивающий глобальный обзор поверхности Земли.

При расчете требуемого количества КА типа «Метеор-М» в качестве исходных данных использовался период обращения аппарата вокруг Земли, равный 101,307 мин [4]. Расчеты показали, что для построения фронтальной группы, обеспечивающие глобальный обзор на каждом витке, необходимо семь КА этого типа. Периодичность получения данных ДЗЗ будет достигать 3 ч 22 мин.

В расчетах, не привязанных к конкретному типу КА, варьировались возможное количество фронтальных групп КА и требования к периодичности получения данных ДЗЗ. Так, для обеспечения периодичности получения глобальных данных ДЗЗ не хуже 2 ч потребуются четыре фронтальные группы по 5 КА в каждой (т. е. система из 20 КА). При снижении требований к периодичности получения данных ДЗЗ до 3 ч получаем следующие возможные варианты КС ГМН:

-

– одна фронтальная группа из 17 КА;

-

– две фронтальных группы по 5 КА (система из 10 КА);

-

– четыре фронтальные группы по 3 КА (система из 12 КА).

Аналогично для требований к периодичности получения данных ДЗЗ не хуже 4 ч получаем следующие возможные варианты глобальной КС ГМН:

-

– одна фронтальная группа из 5 КА;

-

– две фронтальных группы по 4 КА (система из 8 КА);

-

– четыре фронтальные группы по 3 КА (система из 12 КА).

Однако для последнего случая при снижении требований к периодичности до 4 ч 20 мин получение глобальной ГМИ-КА может быть обеспечено одной фронтальной группой из 4 КА.

Анализ полученных результатов показывает, что с увеличением периода обращения КА вокруг Земли (а следовательно, с ростом высоты орбиты КА) до определенного значения (приблизительно 7 ч 28 мин 30 с) возрастает возможная ширина полосы обзора КА, а это в свою очередь приводит к уменьшению количества КА во фронтальной группе, необходимого для обеспечения глобального обзора поверхности Земли. Однако при любых вариациях периода обращения КА вокруг Земли их количество во фронтальной группе не может быть менее трех. При значениях периода обращения КА вокруг Земли более чем 7 ч 28 мин 30 с наблюдается обратный эффект (возрастание количества КА во фронтальной группе, необходимого для обеспечения глобального обзора поверхности Земли). Это связано с тем, что с увеличением периода обращения КА вокруг Земли межвитковое расстояние, которое требуется перекрывать фронтальной группе, возрастает быстрее, чем полоса обзора КА.

Заключение

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что если решение о модернизации отечественной КС ГМН будет принято, то для его реализации потребуется проведение ряда исследований и расчетов в широком спектре задач проектирования подобных систем. В этом случае разработанный метод, позволяющий проектировать систему, обеспечивающую получение ГМИ, удовлетворяющей требованиям конкретного потре-

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

бителя (группы потребителей), может быть использован для формирования в первом приближении облика перспективной отечественной КС ГМН.

Результаты расчетов, проведенных в программе, реализующей предложенный метод, согласуются с общепринятыми теоретическими закономерностями.

Полученные варианты орбитального сегмента КС ГМН позволяют обеспечить постоянное нахождение в системе гидрометеорологического обеспечения актуальной информации и могут быть использованы в качестве исходных для конкретизации состава целевой аппаратуры и технических характеристик КА.

Список литературы Метод обоснования требований по построению глобальной космической системы гидрометеорологического назначения и особенности его программной реализации

- Прохоренко П.А., Маков А.Б. Анализ возможностей получения гидрометеорологической информации в Арктическом регионе // Тр. Воен.-косм. акад. им. А.Ф. Можайского. - 2016. - № 652. - С. 91-98.

- Федеральный закон № 113-ФЗ от 19 июля 1998 г. «О гидрометеорологической службе» (ред. от 05.04.2016). - URL: www.meteorf.ru/documents/6/25/ (дата обращения: 10.04.2018).

- Прохоренко П.А., Чувиров А.А., Рудь М.Ю. Направления повышения качества гидрометеорологической информации, получаемой с помощью российской группировки низкоорбитальных метеорологических космических аппаратов // Системы гидрометеорологического, экологического и специального мониторинга: методологические аспекты повышения качества функционирования : сб. науч. ст. по материалам III Всерос. науч.-практ. конф. «Академические Жуковские чтения» (25-26 нояб. 2015 г.). - Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА», 2016. - С. 184-188.

- Прохоренко П.А., Тюленева М.А. Актуальные проблемы совершенствования отечественной системы получения космической гидрометеорологической информации // Сборник научных статей по материалам Международной военно-научной конференции «Актуальные проблемы вооруженной борьбы в воздушно-космической сфере»: в 2 ч. Ч. 2. - Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2017. - С. 374-379.

- Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М» с космическим аппаратом «Метеор-М» № 1: справ. материалы / под ред. Л.А. Макриденко, С.Н. Волкова, Ю.В. Трифонова, А.В. Горбунова. - М.: ФГУП «НПП ВНИИЭМ», 2008. - 143 с.

- Прохоренко П.А., Готюр И.А. Модель космической системы гидрометеорологического обеспечения // Тр. Воен.-косм. акад. им. А.Ф. Можайского. - 2017. - № 656. - С. 57-67.

- Одрин В.М., Картавов С.С. Морфологический анализ систем. Построение морфологических таблиц. - Киев: Наук. думка, 1977. - 148 с.

- Программа подготовки исходных данных для проектирования системы получения космической гидрометеорологической информации: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017617939 Рос. Федерация / П.А. Прохоренко, М.А. Тюленева, А.А. Корыстин, А.Б. Маков. Опубл. 20.07.2017, Бюл. № 7-2017.

- Прохоренко П.А. Перспективный облик системы сбора, обработки и распространения спутниковой гидрометеорологической информации в Вооруженных cилах Российской Федерации // Материалы IV Всероссийской научной конференции «Проблемы военно-прикладной геофизики и контроля состояния природной среды» / под общ. ред. Ю.В. Кулешова. - СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2016. - С. 337-341.