Методические основы оценки сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности студентов вуза с учетом преемственности

Автор: Улякина Наталья Александровна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 3 (29), 2015 года.

Бесплатный доступ

Обосновывается влияние реализации модели преемственности учебно-познавательной деятельности студентов экономических направлений вуза на качество их подготовки к профессиональной деятельности. Рассматриваются точки зрения ученых на характеристику уровней сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности студентов: мотивационно-целевого, содержательно-деятельностного, учебно-операционного, оценочно-рефлексивного. Раскрываются критерии и методы оценки сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности. Представлены цели преемственности учебно-познавательной деятельности в зависимости от уровня образования студентов вуза.

Преемственность, учебно-познавательная деятельность, критерии, уровни сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/14239996

IDR: 14239996 | УДК: 378.14 | DOI: 10.7442/2071-9620-2015-3-80-89

Текст научной статьи Методические основы оценки сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности студентов вуза с учетом преемственности

Преемственность в организации учебно-познавательной деятельности студентов является главным условием качественного образования, а качество становится сегодня основным конкурентным преимуществом, и задача высших учебных заведений - подготовить работников, способных удовлетворить требованиям многочисленных работодателей.

Одним из условий качественной экономической подготовки является обеспечение преемственности в организации учебно-познавательной деятельности студентов в ходе обучения. Актуальность этой проблемы не вызывает сомнения ни в теоретическом, ни в практическом аспектах. Исследование проблемы преемственности в организации учебно-познавательной деятельности студентов сталкивается с трудностями уже при определении самого понятия. Дидактические основы преемственности в обучении между учебными предметами отражены в трудах коллектива исследователей под руководством Ш.И. Ганелина [4], а также в работах В.А. Беликова [3], Н.С. Рождественского, Л.Н. Сафронова, пути реализации преемственности разрабатывали Н.И. Вызов, В.И. Вдовиченко, А.М. Кухта и др.

При решении проблем преемственности в обучении исследователи выделяют следующие направления ее обеспечения:

-

1) преемственность в этапах развития личности учащегося, учет ее особенностей;

-

2) преемственность в деятельности всех участников образования;

-

3) преемственность в технологиях образования.

В нашем исследовании рассматриваем особенности обеспечения преемственности учебно-познавательной деятельности студентов в процессе подготовки в вузе.

Соглашаясь с мнениями ученых, считаем, что рассмотрение специфики преемственности в обучении необходимо вести на основе изучения внутренней структуры построения этого процесса.

А.П. Сманцер определяет преемственность как сложную систему, состоящую из двух подструктур: 1) учебно-познавательная преемственность (внутренняя), которая включает структурные компоненты: мотивационно-целевой, содержательно-деятельностный, учебно-операциональный, оценочнорефлексивный, организационно-плани-рующий; 2) процессуально-обучающая преемственность (внешняя), состоящая из нормативного, организационно-методического, регулятивно-стимулирую-щего и контрольно-оценочного компонентов. При этом автор указывает на то, что в структуре учебно-познавательной преемственности на каждой ступени один из компонентов является системообразующим (в студенческом возрасте – это мотивационно-целевой компонент, обусловливающий интенсивное интеллектуальное развитие и формирование профессиональной направленности будущего работника) [12].

В качестве структурных компонентов преемственности О.И. Коломок рассматривает интегративные связи, формирующие учебную деятельность учащихся в системе «лицей-вуз»: связь управления, связь функционирования и связь развития. Связь управления учебной деятельностью реализует постепенный переход от внешнего управления (со стороны преподавателя) учебной деятельностью обучаемого к его самоуправлению. Связь функционирования реализуется в процессе самой учебной деятельности и ориентируется на диагностирование и учет уровня сформированности учебной деятельности обучаемых. Связь развития учебной деятельности проявляется в основных ее компонентах (целеполагание, способы деятельности, самооценка и контроль). Эти связи осуществляют преемственность, но движение их должно быть обеспечено определенными средствами и условиями. В данном подходе к структуре преемственности сливаются воедино все до сих пор существующие точки зрения на данную проблему [9].

Методические основы оценки сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности студентов вуза с учетом преемственности

Н.А. Улякина

Несмотря на разноаспектность исследований, все авторы в реализации преемственности намечают единую логику целей, согласованность содержаний, развитие мотивов, способов действий, сохранение эффективных методов, способов учебной работы и совершенствование их, обеспечение условий для переноса знаний и умений в новые условия. В целом, исследователи считают необходимым подготавливать обучающегося к следующему этапу, или рассматривают преемственность в обучении как «взгляд назад» (способ адаптации к новым условиям). В своем исследовании мы придерживаемся точек зрения С.М. Годника [5], Ю.А. Кустова [10] и др., определяющих преемственность в обучении как связь прошлого, настоящего и будущего.

Анализируя процесс обучения с позиции системного подхода, можно заметить, что на уровне системы он функционирует как совокупность двух подсистем: внутренней, выраженной в учебно-познавательной деятельности студента, и внешней, связанной с деятельностью преподавателя. Мы в своем исследовании делаем акцент на учебно-познавательной деятельности, и именно на проблеме преемственности деятельности студентов на разных этапах процесса обучения.

Рассмотрим более подробно компоненты учебно-познавательной деятельности: мотивационно-целевой, содержательно-деятельностный, учебнооперационный, оценочно-рефлексивный, организационно-планировочный.

-

1. Мотивационно-целевой компонент связан с тем, что успешная учебная деятельность зависит от того, какие цели ставят перед собой обучающиеся, каковы мотивы получения образования. Можно констатировать наличие такой закономерности: происходит усиление значимости образования, которое дает возможность подняться на более высокий интеллектуальный и культурный уровень, более высокую ступень в социальной иерархии. Высшее образование, по мнению многих студентов, помогает

-

2. Содержательно-деятельностный компонент обеспечивает преемственность в содержании обучения и деятельности по овладению этим содержанием. При этом этот компонент преемственности обусловлен мотивационноно-целе-вым компонентом так, чтобы студенты сами стремились к обогащению своего запаса знаний, достижению более высокого уровня развития предметных умений и навыков. Во многих странах студенты стали предъявлять требования, связанные с увеличением разнообразия предметов (расширением возможного их количества и содержания), не говоря уже о качестве.

-

3. Учебно-операционный компонент деятельности обеспечивает взаимосвязь и последовательность в методах, приемах, действиях при формировании: 1) общенаучных умений и навыков; 2) общелогических операций умений и навыков; 3) развитие культуры умственного труда.

-

4. Оценочно-рефлексивный компонент. Суть оценочно-рефлексивного компонента преемственности в экономическом образовании заключается в постепенном и последовательном развитии умений и навыков контроля и самоконтроля, оценки и самооценки, само-

- анализа и самопознания. Это позволяет выделить следующие элементы оценочно-рефлексивной преемственности:

им не только осмыслить свое место в социальной стратификации, более осознанно отнестись к обучению, но и укрепить социальный статус и материальное положение, «вписаться» в социальную структуру общества. Мотивационно-целевой компонент характеризуется развитостью следующих элементов: 1) мотивации, 2) целеполагания, 3) познавательного интереса каждого обучающегося.

Индивидуализация обучения, предоставление обучающемуся свободы выбора учебного предмета способствует реализации содержательно-деятельностной преемственности. К сожалению, в российской высшей школе только очень немногие учебные заведения ориентируются на индивидуализацию обучения, хотя эта тенденция вообще становится уже общемировой.

-

1) по самоконтролю, самооценке учебной деятельности;

-

2) по регулированию своих мотивов и интересов;

-

3) по осмыслению своих действий и самопознанию себя как личности.

-

5. Организационно-планировочный компонент. Суть организационно-планировочного компонента состоит в создании на каждой ступени обучения благоприятных условий для учебы учащегося на последующих ступенях, в обучении – их методам и приемам планирования и организации учебно-познавательной деятельности. Тем самым, будет осуществлена подготовка обучающихся к непрерывному экономическому образованию.

Результатом реализации модели преемственности учебно-познавательной деятельности студентов экономических специальностей мы считаем повышение уровня профессиональной подготовки студентов в вузе.

Уровень профессиональной подготовки мы оцениваем по такому показателю, как степень полноты и прочности усвоенных знаний и умений, но определение достижения эффективности обучения только лишь по одному показателю недостаточно.

В качестве показателей эффективности нами избран оптимальный уровень профессиональной подготовки студентов. Ориентиром на каждом этапе профессиональной подготовки является характеристика уровней сформирован-ности компонентов учебно-познавательной деятельности студентов с учетом преемственности.

Каждый из основных компонентов учебной деятельности (мотивационноцелевой, содержательный, операционно-действенный, оценочно-рефлексивный) характеризуется качественными особенностями, которые позволяют судить о степени его сформированности у студентов.

Так, компонент может практически полностью отсутствовать, не проявляться при решении учебных задач, в этом случае можно говорить о его несформи-рованности. Или он может проявляться лишь в элементарных своих формах, которые свидетельствуют лишь о начальных этапах его формирования. Наконец, он может обнаруживаться в относительно совершенной, развитой форме, являющейся показателем достаточно полной его сформированности.

В нашем исследовании мы выделяем три уровня сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности студентов экономических направлений: минимальный, допустимый, оптимальный.

Рассмотрим уровни сформированно-сти компонентов учебно-познавательной деятельности студентов подробнее.

В нашем исследовании речь идет об обеспечении преемственности учебнопознавательной деятельности студентов и в характеристике мотивационно-целевого компонента мы рассматривали такие стороны, как способность интереса выходить за рамки изучаемого материала на данном этапе, ориентация на общие способы решения системы учебных задач, самостоятельность в формулировании новых познавательных целей.

Уровень сформированности мотивационно-целевого компонента определяем с помощью тестов:

-

1) тест на оценку направленности на приобретение знаний, разработанный на основе теста Т.И. Ильиной [3];

-

2) тест на оценку способности к самообразованию в области использования полученных знаний в профессиональной деятельности, разработанный на основе теста В.И. Андреева [2].

Уровни сформированности мотивационно-целевого компонента учебной деятельности студентов представлены в таблице 1.

Методические основы оценки сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности студентов вуза с учетом преемственности

Таблица 1. Характеристика уровней сформированности мотивационно-целевого компонента учебно-познавательной деятельности студентов

|

Название уровня |

Характеристика уровня |

|

Оптимальный |

Устойчивый интерес к учебно-познавательной деятельности в вузе, который возникает независимо от внешних требований и выходит за рамки изучаемого материала. Проявление творческого отношения к общему способу решения учебных задач. Самостоятельность в формулировании новых познавательных задач |

|

Допустимый |

Студент проявляет интерес к учебно-познавательной деятельности в вузе, но не инициативен в поиске дополнительного учебного материала. Определяет общий способ решения учебных задач, но не проявляет творческого отношения к поиску. Невозможность решить новую практическую задачу студент объясняет отсутствием адекватных способов решения и самостоятельно формулирует познавательную цель |

|

Минимальный |

Проявляет неустойчивый интерес к учебной деятельности в вузе. Включается в решение учебных задач, но не осуществляет поиск общего способа их решения. Требуется постоянный контроль над учебно-познавательной деятельностью со стороны преподавателя |

Уровень сформированности операционно-действенного компонента определяем, используя тестовые задания, по показателям полноты, прочности и осознанности действий:

-

1) коэффициент полноты овладения умениями вычисляется по формуле 1:

k = n

N

где n – количество верно выполненных действий студентом;

N – количество действий, входящих в структуру умения.

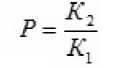

Коэффициент прочности овладения умениями вычисляется по формуле 2:

k g = k2

где к1 - коэффициент полноты сформи-рованности умения при первой проверке;

к2 - коэффициент полноты сформи-рованности умения при последующей проверке;

-

2) осознанность определялась по степе -ни обоснованности студентом своих действий: студент недостаточно осознает выполняемое действие, не может обосновать свой выбор; в целом действие осознано, при обосновании действий допускает некоторые неточности; действие полностью осознано, логично обосновано.

Характеристика сформированнос-ти данного компонента отражена в таблице 2.

Н.А. Улякина

Таблица 2. Характеристика уровней сформированности операционно-действенного компонента учебно-познавательной деятельности студентов

|

Название уровня |

Характеристика уровня |

|

Оптимальный |

Хорошая успеваемость. Полное усвоение не только программного материала, но и привлечение дополнительных источников информации. Высокий уровень развития общеучебных умений. Творческое отношение к использованию знаний и способов деятельности. Высокая взаимосвязь способов деятельности самоконтроля и самооценки. Студент самостоятельно корректирует свою учебно-познавательную деятельность. Высокая удовлетворенность учебно-познавательной деятельностью. |

|

Название уровня |

Характеристика уровня |

|

Допустимый |

Преимущественно хорошая успеваемость. Полное овладение программным материалом. Средний уровень развития общеучебных умений. Преобладание репродуктивного метода формирования учебно-познавательной деятельности. Хорошая взаимосвязь способов деятельности, самоконтроля. Использование в основном рациональных способов учения. Высокая адаптированность к обучению в вузе, высокая удовлетворенность учебно-познавательной деятельностью. |

|

Минимальный |

В основном удовлетворительная успеваемость. Недостаточное владение программным материалом. Удовлетворительное развитие общеучебных умений. Недостаточная сформирован-ность способов деятельности, самоконтроля и самооценки, препятствующий их взаимодействию. Используются в основном нерациональные способы учения, что приводит к возникновению значительных, постоянных трудностей, трудностей, порождающих отказ от выполнения учебных действий. Низкая адаптированность к условиям обучения в вузе, низкая удовлетворенность учебно-познавательной деятельностью. |

Для определения уровня сформиро-ванности содержательного компонента учебной деятельности мы используем тестовые задания. Задание в тестовой форме определяется как педагогическое средство, отвечающее требованиям соответствия заданий цели их применения, краткости, технологичности, логическим принципам, адекватности формы содержанию заданий [1].

За основу методики диагностики знаний принимаем методы поэлементного и пооперационного анализа, предложенного Т.Е. Климовой [5]. Знания оцениваются с точки зрения полноты и прочности усвоения понятий:

-

1) коэффициент полноты усвоения содержания понятия вычисляется по формуле 3:

K ( n ) = — (3)

N где n - количество усвоенных (верно названных и охарактеризованных) существенных признаков понятия;

N – общее количество существенных признаков, подлежащих усвоению;

-

2) коэффициент полноты усвоения объема понятия вычисляется по формуле 4:

K ( z ) = — (4)

N где n - количество объектов данного понятия, усвоенных верно (названы объекты, охватываемые данным понятием, и охарактеризованы их классификационные признаки);

N - общее количество объектов, охватываемых данным понятием;

-

3) коэффициент полноты усвоения практических действий, отражаемых понятием, вычисляется по формуле 5:

K ( д ) = - (5)

N где n - количество усвоенных (верно названных и охарактеризованных) практических действий;

N – общее количество практических действий, отражаемых понятием;

-

4) коэффициент прочности усвоенных понятий вычисляется по формуле 6:

где К1 - коэффициент полноты усвоения содержания (объема, характеристики практических действий) понятия при первой проверке;

Методические основы оценки сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности студентов вуза с учетом преемственности

К2 – коэффициент полноты усвоения содержания (объема, практических действий) понятия при последующей проверке.

В соответствии с указанными крите-риями мы выделяем три уровня усвоения знаний, представленные в таблице 3.

Таблица 3. Характеристика уровней сформированности содержательного компонента учебно-познавательной деятельности студентов

|

Название уровня |

Характеристика уровня |

|

Оптимальный |

Знания полные, глубокие, системные, оперативные, прочные, осознанные. Студент готов применять знания в новых ситуациях, объем знаний соответствует программе; все существующие связи осознанны; знания длительно сохраняются в памяти, студент способен провести обобщение конкретных фактов, готов выразить знания компактно, раскрыть последовательность шагов, что ведет к «сжатию» материала. |

|

Допустимый |

Знания в большинстве случаев полные, глубокие, преимущественно оперативные, в основном осознанные, прочные. Студент умеет применять знания в типичных ситуациях, объем знаний соответствует программе, знания в большинстве случаев оперативны, часто готов выразить знания компактно. |

|

Минимальный |

Знания неполные, неглубокие, преимущественно неоперативные, характеризуются непрочностью, неосознанностью. Студент зафиксировал в памяти знания, но не способен сформулировать определение понятия, включающего все признаки; объем знаний не соответствует программе изучаемых курсов; студент не способен раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний; не готов выразить знания компактно. |

Н.А. Улякина

Мы считаем, что осуществить преемственность содержания учебно-познавательной деятельности студентов экономических направлений вуза позволяет использование активных методов и форм обучения (тренинги, деловые игры, коллективный разбор ситуационных заданий, элективные курсы, выполнение проекта и др.)

Игровая технология позволяет студенту быть лично причастным к функционированию изучаемой системы, дает возможность прожить некоторое время в близких к реальной жизни условиям.

Имитационные деловые игры способствуют становлению личности, способной и готовой с профессиональной ответственностью выполнять требуемые функции, обладая при этом необходимыми навыками [7].

Условием нормального протекания учебных действий является наличие контроля над их выполнением в целях обнаружения погрешностей в их выполнении. Различие действий контроля могут проявляться в степени автомати-зированности и важности его протекания (самостоятельно это действие или включено в процесс выполнения учебных действий), в его направленности (контролируется процесс или результат), в критериях, на основе которых строится контроль, во времени его осуществления (после действия, во время действия или до его начала).

Оценка выполняет функцию подведения итогов выполненной системы действий и определению того, правильно или неправильно они совершены, а также функцию определения перед решением задачи возможности или невозможности ее решить. В характеристике действий оценки учтено: испытывает ли студент потребность в оценке своих дей- ствий, опирается ли при этом на свою собственную оценку, может ли заранее оценить свои возможности относительно решения предстоящей задачи и т.д.

Таким образом, уровень сформированное™ оценочно-рефлексивного компонента учебно-познавательной деятельности студентов определялся по степени самостоятельности действий контроля и самоконтроля с использованием:

-

1) тестовых заданий для выявления умения студентов входить в рефлексивную позицию в процессе использования знаний, полученных в ходе профессиональной подготовки, и расчета коэффициента овладения реф-

Таблица 4. Характеристика уровней сформированности оценочно-рефлексивного компонента учебно-познавательной деятельности студентов

Название уровня

Характеристика уровня

Оптимальный

Студент способен к рефлексивной деятельности, умеет выявлять недочеты своей деятельности и адекватно оценивать результаты собственной деятельности, он постоянно осуществляет самоконтроль, совершенствуя свои практические действия, способен видеть ошибки в соей деятельности и терпимо к ним относится.

Допустимый

Студент обладает способностью к рефлексивной деятельности, но не всегда может заметить недочеты в своей деятельности. В некоторых ситуациях неадекватно оценивает результаты своей деятельности, не всегда может делать выводы по результатам своей деятельности в целях дальнейшего совершенствования своих действий. Иногда студент не замечает своих ошибок и не согласен с оценкой своих действий, полученной от преподавателя.

Минимальный

Студент зачастую не способен к рефлексивной деятельности и не замечает недочеты своей деятельности, не способен самостоятельно оценить результаты своей деятельности, не обладает адекватной самооценкой, постоянно нуждается в контролирующих действиях со стороны преподавателя.

После определение уровня образования студентов, необходимо сформулировать цель преемственности учебно-познавательной деятельности студентов. В зависимости от уровня образования студентов, цель может быть следующей:

формирование умений студентов организовывать свою учебно-познавательную деятельность;

-

1) использование дифференцированного подхода к обучению студентов;

лексивным анализом и оценкой по формуле 7:

k = - (7)

N где n – количество верно выполненных действий тестового задания на рефлексию;

N – количество действий, входящих в задание;

-

2) тестов на самооценку студентов личностных достижений, предложенных В.И. Андреевым [2].

Характеристика уровней сформиро-ванности оценочно-рефлексивного компонента представлена в таблице 4.

-

2) корректировка планов учебных действий студентов;

-

3) разработка заданий для самостоятельной работы студентов;

-

4) развитие самоконтроля и самооценки студентов;

-

5) организация элективных курсов по экономическим дисциплинам;

-

6) разработка заданий повышенной сложности по экономическим дисциплинам;

Методические основы оценки сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности студентов вуза с учетом преемственности

-

7) формирование умений применять имеющиеся знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.

Таким образом, определение уровня сформированности учебно-познавательной деятельности студентов является основой для определения логической линии развития содержания, методов и средств организации учебно-познавательной деятельности от приобретенных студентами знаний, умений и навыков к тем, которые будут необходимы на следующем этапе учебно-познавательной деятельности в процессе профессиональной подготовки.

Список литературы Методические основы оценки сформированности компонентов учебно-познавательной деятельности студентов вуза с учетом преемственности

- Аванесов В.С. Применение образовательных технологий и педагогических измерений для модернизации образования//Сoвременная высшая школа: инновационный аспект. 2015. № 1. С. 63-88

- Андреев В.И. Проверь себя. Десять тестов оценки интеллигентности, конкурентоспособности и творческого потенциала личности. -М: Народное образование, 1994. -64 с.

- Беликов В.А. Философия образования личности: Деятельностный аспект: монография. -М.: Владос, 2004. -357 с.

- Ганелин Ш.И. О преемственности и межпредметных связях/в кн.: Преемственность в обучении и взаимосвязь между учебными предметами в 4-5 классах. -М.: 1961. С. 5-24.

- Годник С.М. Преемственность воспитательно-образовательной деятельности в условиях непрерывного образования//Перспективы развития системы непрерывного образования/под ред. Б.С. Гершунского. -М.: Педагогика, 1990.

- Жуковский В.П. Преемственность учебной деятельности в системе «школа -военный вуз»: дисс … д-ра. пед. наук. -Саратов, 1999. -460 с.

- Ильина М.В. Воображение и творческое мышление: психодиагностические методики. -М: Книголюб, 2004. -56 с.

- Климова Т.Е. Педагогический эксперимент: учебное пособие. -Магнитогорск: МаГУ, 2004. -158 с.

- Коломок О.И. Преемственность формирования учебной деятельности в системе «лицей -вуз»: дисс.. канд. пед. наук. -Саратов: 1998. -170 с.

- Кустов Ю.А. Место и роль принципа преемственности в педагогике высшей школы//Современная высшая школа. 1988. №1. С. 63-67.

- Кухта А. М. Пути обеспечения преемственности учебной работы в школе: автореф. дис … канд. пед. наук. -Киев: 1970. -19 с.

- Сманцер А.П. Педагогические основы преемственности в обучении школьников и студентов: теория и практика. -Минск: ИПК, 1995. -288 с.

- Толпышева С.В., Лялькина Г.Б. Имитационные деловые игры -основа становления профессиональной компетентности техников-операторов транспортной безопасности//Современная высшая школа: инновационный аспект. 2013. № 3. С. 80-90.