Методические особенности воспитания устойчивости в системе «стрелок - оружие - мишень» у юных стрелков-пулевиков 13-15 лет с учетом темперамента

Автор: Шиленок Вероника Викторовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено влияние темпераментальных особенностей на динамику количества ошибок, допускаемых юными стрелками-пулевиками 13-15 лет сверх допустимых педагогических требований с учетом спортивных разрядов в упражнении ПП-2 (40 выстрелов из пневматического пистолета, дистанция 10 м) на выборке 90 спортсменов специализации «пистолет». Выявленные проблемные зоны сохранения устойчивости в системе «стрелок - оружие - мишень» обусловили разработку содержания педагогических требований к пороговым значениям допустимых ошибок при исполнении серии из 10 выстрелов юными стрелками-пулевиками с учетом их спортивной квалификации. В статье представлены характеристики результативности соревновательной деятельности, проявляемой устойчивости в системе «стрелок - оружие - мишень» и выполненных требований к спортивным разрядам стрелками-пулевиками с учетом их темперамента: 54,4 % данной выборки - флегматики с наивысшими показателями разрядности, 31,7 % - сангвиники, 13,9 % - холерики. Наибольшее количество ошибок, по мнению юных стрелков-пулевиков (n = 90) и тренеров-практиков (n = 10), вызвано: поспешностью, спонтанностью начала действия, резкостью нажатия на спусковой крючок, невнимательностью к технике выполнения выстрела. В большей степени такие ошибки допускают спортсмены-холерики: на 40 выстрелов - 9,39 выстрела; в меньшей степени сангвиники - 4,99 и флегматики - 4,96. Полученные данные позволяют выявить особенности влияния различных типов темперамента на устойчивость в системе «стрелок - оружие - мишень», на возникновение ошибок при выполнении соревновательного упражнения и скорректировать программу спортивной подготовки. Охарактеризованы ключевые трудности психологической адаптации юных стрелков к исполнению серий из 10, 20, 40, 60 выстрелов и представлено содержание смысловых единиц психологических установок и мыслеобразов, обеспечивающих совершенствование поведения на тренировке и в соревновательной обстановке.

Юные стрелки, темпераментальные особенности, устойчивость, трудности психологической адаптации, содержание установок

Короткий адрес: https://sciup.org/149133417

IDR: 149133417 | УДК: 799.315.4:159.923.4 | DOI: 10.24158/spp.2020.1.13

Текст научной статьи Методические особенности воспитания устойчивости в системе «стрелок - оружие - мишень» у юных стрелков-пулевиков 13-15 лет с учетом темперамента

Пулевая стрельба – сложнокоординационный вид спорта, сопряженный с большим психологическим напряжением, вызванным монотонностью выполняемых действий (многократное повторение тренировочного упражнения с ориентацией на технически правильное выполнение выстрела на фоне шума болельщиков и отсутствия предсоревновательного этапа врабатывания).

Поэтому актуальным является поиск резервов спортивного совершенствования юных стрелков-пулевиков, который, с нашей точки зрения, состоит в определении характера отрицательного влияния особенностей темперамента спортсменов на результативность стрельбы и в характеристике способов психологической адаптации к трудностям пролонгированной во времени, напряженной спортивной деятельности. Ю.И. Хорошилова в своем исследовании отмечает, что «каждый вид спорта предъявляет к психике человека… определенные требования» [1, c. 406], а также фрагментарно описывает качества, присущие спортсменам в различных видах спорта, в том числе в пулевой стрельбе [2, с. 407]. Исследования Н.А. Павленко демонстрируют закономерность влияния темпераментальных особенностей на выбор вида спортивной деятельности [3, с. 156]. В работе Т.П. Афиногенова [4, c. 158] даны рекомендации к вариантам интеграции подходов при работе со стрелками различных типов темперамента. Влияние темпераментальных особенностей на работоспособность и результативность в сериях целостного соревновательного упражнения подтверждает выявленный Г.А. Кузьменко, Т.Н. Луговских, C.В. Бальзовской факт волнообразного повышения и понижения интеллектуальной работоспособности юных спортсменов в результате выполняемой соревновательной деятельности [5, с. 169]. М.А. Кузьмин отмечает, что темпераментально обусловленные «личностные качества выполняют роль ведущего регулятора адаптации» [6, с. 108] спортсмена к деятельности.

Цель нашего исследования заключается в выявлении методических особенностей воспитания устойчивости в системе «стрелок – оружие – мишень» у юных стрелков-пулевиков 13–15 лет с учетом темперамента. В соответствии с целью решаются следующие задачи: на основе учета темпераментальных особенностей определить объем выборки, соответствующий типам темперамента; разработать содержание педагогических требований к пороговым значениям допустимых ошибок при исполнении серии из 10 выстрелов юными стрелками-пулевиками 13–15 лет специализации «пистолет» с учетом спортивной квалификации; охарактеризовать средний показатель разрядности юных стрелков-пулевиков с учетом темперамента; провести анализ динамики результативности соревновательной деятельности в упражнении из 40 выстрелов с учетом совершенных ошибок сверх допустимых педагогических требований; выявить ключевые трудности психологической адаптации юных стрелков к исполнению серий из 10, 20, 40, 60 выстрелов; разработать содержание смысловых единиц психологических установок и мыслеобразов, обеспечивающих совершенствование поведения на тренировке.

Эксперимент проводился на базе СШОР-9 «Шаболовка» Москомспорта на контингенте юных стрелков-пулевиков 13–15 лет (n = 90, 1–3-й разряд) учебно-тренировочной группы (специализация «пистолет») в период с 2013 по 2016 г. Применялись следующие методы исследования: анкетирование (анализ ощущений при исполнении серий выстрелов, сопутствующих им трудностей психологической адаптации к деятельности); тестирование преимущественной отнесенности к типу темперамента (тест «Круг Айзенка»); сравнительно-сопоставительный анализ динамики результативности соревновательной деятельности (40 выстрелов); методы описательной статистики.

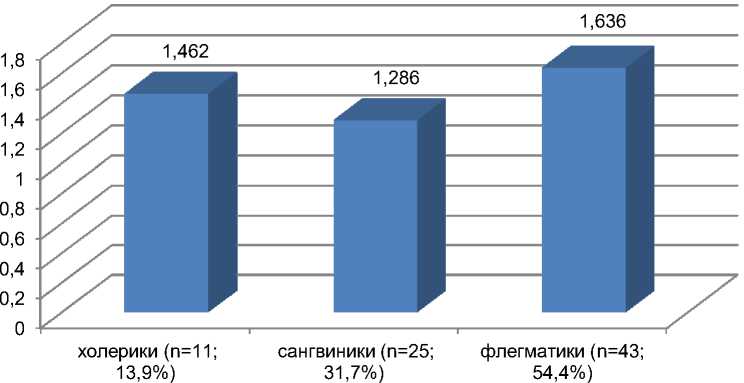

Дифференциация стрелков по темпераментальной отнесенности по подгруппам осуществлялась на основе применения теста «Круг Айзенка» (рис. 1). Выявлено, что:

-

– 54,4 % выборки – флегматики с наивысшим показателем разрядности; спортсмены этой группы отличаются увлеченностью процессом стрельбы, без отрицания достижения запланированного результата в кратчайшие сроки, устойчивостью психики к спокойной монотонной работе, при этом они способны через упорный многолетний труд добиваться высокой результативности;

-

– 31,7 % выборки – сангвиники, их показатели разрядности ниже, чем у флегматиков и холериков, несмотря на то что, имея изначально сильный психотип, ориентированы на успех; задержка на пути к стабильному росту результативности разочаровывает стрелка-сангвиника, как следствие – он ищет реализации в другой деятельности; ждать, упорно, много и монотонно работать сложно для этого типа спортсменов; общительные от природы, они стремятся к деятельностно-результативным видам спорта и при потере прироста результативности теряют интерес к стрельбе и уходят в другой вид деятельности;

-

– наименьший процент в выборке занимают холерики (13,9 %); стрелки этой темперамен-тальной подгруппы отличаются склонностью к резким перепадам настроения, порывистостью, высоким уровнем психической активности; вовлекаясь в стрельбу всецело, энергично, они способны добиваться высоких результатов в кратчайшие сроки; вместе с тем они тяжело и эмоционально остро переживают неудачи, из-за чего склонны бросать избранный вид спорта.

Общая характеристика выборки (n = 79) с учетом преимущественной отнесенности юных стрелков-пулевиков 13–15 лет к типам темперамента

Рисунок 1 – Средний показатель разрядности среди юных стрелков-пулевиков 13–15 лет (1–3-й взрослый разряд)

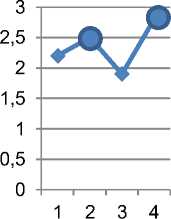

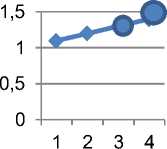

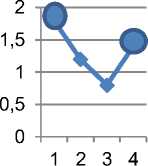

Предваряющий исследование анализ научно-методической литературы по критериям оценки результативности деятельности юных стрелков-пулевиков не выявил проведенных ранее исследований и соответствующих рекомендаций по данной проблематике. В связи с этим для адекватной оценки результативности тренировочной и соревновательной деятельности была разработана шкала педагогических требований к пороговым значениям допустимых ошибок при исполнении серии выстрелов юными стрелками-пулевиками 13-15 лет с учетом спортивной квалификации (табл. 1). Анализ результативности юных стрелков-пулевиков различных темпераментальных групп в 4 сериях по 10 выстрелов в каждой позволил выявить особенности работоспособности спортсменов (табл. 2). Количество и порядок возникновения ошибок, допускаемых юными стрел-ками-пулевиками в упражнении ПП-2 (максимальное время выполнения: 60 минут), позволяет увидеть характер стрельбы, присущий стрелкам различных темпераментальных групп (рис. 2).

Таблица 1 – Педагогические требования к пороговым значениям допустимых ошибок при исполнении серии из 10 выстрелов стрелками-пулевиками 13–15 лет

(специализация «пистолет») с учетом спортивной квалификации

|

Разряд |

Допустимое количество ошибок (или попаданий в стрелковую зону определенного достоинства) на 10 выстрелов |

||

|

«8» |

«7» |

«6» и меньше |

|

|

1-й |

1 |

0 |

0 |

|

2-й |

2 |

0 |

0 |

|

3-й |

4 |

2 |

0 |

|

4-й (юношеский) |

5 |

4 |

0 |

Динамика возникновения случайных выстрелов показала, что наибольшее их количество вызвано поспешностью, спонтанностью начала действия, резкостью нажатия на спусковой крючок, невнимательностью к технике выполнения выстрела.

В большей степени такие ошибки допускали спортсмены-холерики: на 40 выстрелов - 9,39 ошибок сверх допустимых на четыре серии. В меньшей степени - сангвиники (4,99) и флегматики (4,96). Анализ динамики ошибочных выстрелов от серии к серии позволяет констатировать у сангвиников их увеличение. У флегматиков - повышенное количество случайных выстрелов в 1-й серии по причине более длительного врабатывания в процесс стрельбы, стабилизация и уменьшение ошибок во 2-3-й сериях и незначительное повышение количества случайных выстрелов на фоне утомления в 4-й серии.

Характер стрельбы холериков характеризует противоборство стрелка «с самим собой». Потеря концентрации при ошибке обусловливает потребность активно «перекрыть» ее центральными попаданиями - на одну ошибку выявлено 1 попадание «в десятку». Теряя концентрацию на технике выжима спускового крючка и мобилизационную готовность к выстрелу, холерики вновь совершают ошибку и стремятся «закрыть» ее. В связи с этим динамика стрельбы спортсменов-холериков более амплитудна, относительная стабилизация ее наблюдается в 3-й серии, но максимальное падение показателей из-за усталости и рассеянности внимания наблюдается в 4-й серии.

Таблица 2 - Динамика результативности стрельбы стрелков-пулевиков 13-15 лет (n = 90)

в исполнении стрелковых серий с учетом темпераментальных особенностей

|

Серии выстрелов |

Показатели результативности |

Динамика результативности стрельбы с учетом преимущественного типа темперамента |

||

|

холерики |

сангвиники |

флегматики |

||

|

1-я |

ССО в10в ± ϭ |

86,0 ± 4,6 |

86,0 ± 3,0 |

86,0 ± 4,3 |

|

СКДО СН ± ϭ |

2,2 ± 0,8 |

1,1 ± 0,9 |

1,8 ± 1,3 |

|

|

2-я |

ССО в10в ± ϭ |

84,3 ± 5,3 |

83,4 ± 4,0 |

87,3 ± 4,5 |

|

СКДО СН ± ϭ |

2,5 ± 1,8 |

1,2 ± 1,1 |

1,02 ± 1,2 |

|

|

3-я |

ССО в10в ± ϭ |

85,2 ± 6,3 |

85,2 ± 4,11 |

88,1 ± 3,8 |

|

СКДО СН ± ϭ |

1,9 ± 1,9 |

1,3 ± 1,8 |

0,8 ± 1,2 |

|

|

4-я |

ССО в10в ± ϭ |

82,9 ± 3,3 |

82,9 ± 5,6 |

87,4 ± 4,0 |

|

СКДО СН ± ϭ |

2,8 ± 1,4 |

1,4 ± 1,6 |

1,4 ± 1,5 |

|

Зоны локализации педагогического контроля с учетом динамики среднего количества допущенных ошибок свыше установленного норматива

Примечание. ССО в10в – средняя сумма очков, набранная в 10 выстрелах; СКДО СН – среднее количество допущенных ошибок сверх допустимого норматива.

Наиболее стабильная результативность стрельбы выявлена у сангвиников, количество случайных ошибок увеличивается от серии к серии по мере утомления и нарастания раздражения, вызванного монотонностью однообразных двигательных действий. Во время квалификационных стрельб сангвиники показывают схожую манеру стрельбы с холериками: совершают ошибку, стараются ее перекрыть хорошим выстрелом, стреляют ровно, потом опять ошибка и т. д.

Серии выстрелов

Рисунок 2 - Динамика количества ошибок, допускаемых стрелками-пулевиками 13-15 лет сверх допустимых педагогических требований с учетом спортивных разрядов в упражнении ПП-2 (максимальное время выполнения: 60 минут)

Выявленные ключевые трудности психологической адаптации юного стрелка к исполнению серий из 10, 20, 40, 60 выстрелов позволили сформулировать психологические установки и мыс-леобразы, обеспечивающие совершенствование поведения на тренировке и в соревновательной обстановке (табл. 3).

Таблица 3 – Методические особенности воспитания устойчивости в системе «стрелок – оружие – мишень» у юных спортсменов с учетом темперамента и трудностей психологической адаптации к деятельности

|

ПТТ |

Ключевые трудности психологической адаптации юного стрелка к исполнению серий из 10, 20, 40, 60 выстрелов |

Психологические установки и мыслеобразы, обеспечивающие совершенствование поведения на тренировке |

|

^ X Q. Ф q о X |

Нервирует длительное удержание изготовки при стрельбе в сериях из 20–60 выстрелов, нарушается устойчивость |

«Только многократное повторение двигательного действия приводит к его автоматизации» |

|

Раздражает тремор при прицеливании и неумение минимизировать колебания кисти |

«Фиксация оптимальной изготовки позволяет уменьшить колебания при удержании устойчивости в системе СОМ» |

|

|

Раздражают шум трибун, комментарии болельщиков об исполнении выстрелов |

«Внимание болельщиков показывает вашу значимость как спортсмена» |

|

|

Неудачи при реализации выстрелов вызывают гнев и желание бросить спорт |

«Не ошибается только тот, кто ничего не делает»; «отрицательный результат – это тоже результат» |

|

|

^ X Z X м Z о |

Трудно сохранять концентрацию на технике стрельбы более 10 минут |

Включение активного отдыха между подходами позволит снять лишнее напряжение |

|

Не люблю долго стоять молча и без активного движения |

Регулярное обсуждение с тренером выполненных выстрелов позволит своевременно скорректировать технику и темпо-ритмовые характеристики стрельбы |

|

|

Устойчивый результат без постоянного роста меня угнетает |

Концентрация на реализации поставленных задач, а не на цифровой результативности |

|

|

Тренировка ради тренировки мне неинтересна |

Мы выбираем цель и постепенно движемся к ее реализации |

|

|

X <5 ф q е |

Не очень справляюсь и переоцениваю значимость первой серии |

Соблюдение темпо-ритмовых характеристик выстрела позволит своевременно врабатываться в соревновательный режим |

|

Завышаю требования к технике исполнения первой серии выстрелов, в результате неудовлетворенности своим исполнением многократно «откладываю» выстрел |

Даю себе право на ошибку (в рамках разработанных нами педагогических требований к допустимым ошибкам) |

|

|

При возникновении необходимости ускориться во время стрельбы не могу быстро адаптироваться |

Довожу технику выполнения выстрела до автоматизма, могу выполнять выстрел в различных временных рамках |

|

|

Медленно адаптируюсь к смене освещения в открытых тирах |

Знаю, как стрелять при разном освещении, смело вношу корректировки и продолжаю стрельбу |

Примечание. ПТТ – преимущественный тип темперамента.

По результатам исследования могут быть сделаны следующие выводы.

-

1. Анализ выборки показал, что в учебно-тренировочной группе юных стрелков-пулевиков 13–15 лет специализации «пистолет» в течение 2 лет учебно-тренировочных занятий сохранился следующий контингент спортсменов: 54,4 % – флегматики, 31,7 % – сангвиники, 13,9 % – холерики, 0 % – меланхолики, что характеризует бóльшую конкурентность представленных в иерархии типов темперамента.

-

2. Разработанные нами педагогические требования к пороговым значениям допустимых ошибок при исполнении серии из 10 выстрелов юными стрелками-пулевиками 13–15 лет специализации «пистолет» с учетом спортивной квалификации позволили создать дополнительную шкалу оценки результативности стрельбы при реализации устойчивости в системе «стрелок – оружие – мишень». На ее основе произошло повышение мотивации и самооценки спортсменов, снижение степени отрицательного влияния случайного выстрела на дальнейшую деятельность, обеспечивающие в сумме факторов стабильность и техничность исполнения выстрелов. Юные стрелки стали меньше отвлекаться на обсчет текущих результатов стрельбы и научились в большей степени концентрировать внимание на выполнении технически правильного выстрела.

-

3. Анализ динамики результативности стрельбы юных стрелков-пулевиков (n = 90) при исполнении стрелковых серий с учетом темпераментальных особенностей позволил выявить характер стрельбы и особенности восприятия ими ошибочных выстрелов, что позволило охарактеризовать ключевые трудности психологической адаптации юных стрелков к исполнению серий из 10, 20, 40, 60 выстрелов и разработать корректирующие установки и мыслеобразы для оптимизации спортивного результата.

-

4. Анализ ключевых трудностей психологической адаптации юных стрелков к исполнению серий из 10, 20, 40, 60 выстрелов, отражающих устойчивость в системе «стрелок – оружие – мишень», позволил разработать психологические установки и мыслеобразы, обеспечивающие совершенствование поведения юных спортсменов во время стрельбы, и повысить показатели устойчивости системы «стрелок – оружие – мишень» по данным самооценки.

Ссылки:

-

1. Хорошилова Ю.И., Мифтахов А.Ф. Темперамент и его влияние на спортивную деятельность человека [Электронный ресурс] // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки : электронный сборник статей по материалам XXXI студенческой международной научно-практической конференции / редкол.: Н.В. Дмитриева, А.Г. Бердникова. Новосибирск, 2015. № 4 (31). С. 402–408. URL: https://sibac.info/archive/guman/4(31).pdf (дата обращения: 14.11.2019).

-

2. Там же.

-

3. Павленко Н.А. Темперамент и увлеченность экстремальными видами спорта // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2008. Т. 14, № 5. С. 153–156.

-

4. Афиногенов Т.П. Влияние темперамента на стрелковую перспективу // Известия ТулГУ. Физическая культура и спорт. 2018. № 4. С. 156–161.

-

5. Кузьменко Г.А., Луговских Т.Н., Бальзовская С.В. Формирование качества достижений подростков-спортсменов в образовательной деятельности на основе совершенствования показаний интеллектуальной активности // Наука и школа. 2016. № 3. С. 116–123.

-

6. Кузьмин М.А. Влияние личностных свойств на адаптацию спортсменов к соревновательной деятельности в циклических и игровых видах спорта // Ученые записки Университета им. П.Ф. Лесгафта. 2012. № 3 (85). С. 107–111.

Список литературы Методические особенности воспитания устойчивости в системе «стрелок - оружие - мишень» у юных стрелков-пулевиков 13-15 лет с учетом темперамента

- Хорошилова Ю.И., Мифтахов А.Ф. Темперамент и его влияние на спортивную деятельность человека [Электронный ресурс] // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: электронный сборник статей по материалам XXXI студенческой международной научно-практической конференции / редкол.: Н.В. Дмитриева, А.Г. Бердникова. Новосибирск, 2015. № 4 (31). С. 402-408. URL: https://sibac.info/archive/guman/4(31).pdf (дата обращения: 14.11.2019).

- Хорошилова Ю.И., Мифтахов А.Ф. Темперамент и его влияние на спортивную деятельность человека [Электронный ресурс] // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: электронный сборник статей по материалам XXXI студенческой международной научно-практической конференции / редкол.: Н.В. Дмитриева, А.Г. Бердникова. Новосибирск, 2015. № 4 (31). С. 402-408. URL: https://sibac.info/archive/guman/4(31).pdf (дата обращения: 14.11.2019)

- Павленко Н.А. Темперамент и увлеченность экстремальными видами спорта // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2008. Т. 14, № 5. С. 153-156

- Афиногенов Т.П. Влияние темперамента на стрелковую перспективу // Известия ТулГУ. Физическая культура и спорт. 2018. № 4. С. 156-161

- Кузьменко Г.А., Луговских Т.Н., Бальзовская С.В. Формирование качества достижений подростков-спортсменов в образовательной деятельности на основе совершенствования показаний интеллектуальной активности // Наука и школа. 2016. № 3. С. 116-123

- Кузьмин М.А. Влияние личностных свойств на адаптацию спортсменов к соревновательной деятельности в циклических и игровых видах спорта // Ученые записки Университета им. П.Ф. Лесгафта. 2012. № 3 (85). С. 107-111