Методические положения и факторы управления дисбалансом целевых характеристик развития с использованием специального механизма

Автор: Шагеев Денис Анатольевич

Рубрика: Управление социально-экономическими системами

Статья в выпуске: 1 т.8, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются методические положения и факторы управления дисбалансом целевых характеристик развития с использованием специального механизма, взаимосвязь законов, принципов и методов формирования механизма. Дано представление жизненного цикла дисбаланса в контексте закона «самосохранения». Предложена принципиальная модель механизма и схема факторов влияния на состояние устойчивого развития промышленного предприятия.

Целевая характеристика развития, дисбаланс, заинтересованные стороны, синергия, самосохранение, жизненный цикл дисбаланса, развитие, факторы, механизм

Короткий адрес: https://sciup.org/147156439

IDR: 147156439 | УДК: 658.

Текст научной статьи Методические положения и факторы управления дисбалансом целевых характеристик развития с использованием специального механизма

Разрабатываемые методические положения целесообразно представить в концепции как целостной системе научных подходов к управлению дисбалансом целевых характеристик развития (ЦХР). Они должны обеспечить эффективное функционирование предприятия на основе регулирования значимости специальных (СФУД) и базовых функций управления дисбалансом, устойчивость предприятия в долгосрочном периоде времени. Для этого необходимо формирование этих функций, особых структур, показателей и методов в системе управления предприятия. Это позволит минимизировать дисбаланс ЦХР и экономические потери, возникающие при запаздывании в реагировании механизма управления дисбалансом ЦХР на изменения факторов среды.

Считаем необходимым использовать в работе системный анализ. Этот выбор обусловлен главными представлениями о предприятии как системе:

-

1) совокупность элементов, находящихся в определённых отношениях друг с другом и со средой;

-

2) необходимость взаимодействия с внешними системами (заинтересованные стороны предприятия) для обеспечения эффективности достижения целей предприятия, а также удовлетворение потребностей общества в устойчивом развитии и оптимальном качестве жизни;

-

3) наличие свойств сложных и открытых систем.

Данное представление обосновывает необходимость применения ряда теорий. Конечные их положения формулируются в виде принципов разработки механизма управления дисбалансом ЦХР, основанных на законах теории организации.

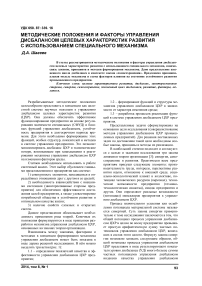

Взаимосвязь между законами, факторами и методами в концепции формирования механизма управления дисбалансом может быть показана в виде дерева решений исследования. В нём можно выделить три ветви (рис. 1):

-

1.1 - определение показателей качества и эффективности управления дисбалансом ЦХР предприятия;

-

1.2 - формирование функций и структуры механизма управления дисбалансом ЦХР в зависимости от характера изменения среды;

-

1.3 - разработка процессов реализации функций в системе управления дисбалансом ЦХР предприятия.

Представленные задачи сформулированы на основании цели исследования (совершенствование методов управления дисбалансом ЦХР промышленных предприятий). Для решения поставленных задач по достижению такой цели необходимы особые законы, принципы и методы их реализации.

В наибольшей степени подходят и согласуются с целью и задачами исследования три закона динамики теории организации [3]: синергия, самосохранение и развития. Практически всем предприятиям присущи следующие элементы: производительность труда, интересы, перспективы развития науки, отношение к внешней среде, социально-психологический климат в коллективе, потенциал человеческих ресурсов (персонал), технические возможности предприятия (техникотехнологическая оснастка), имидж предприятия и другие. Они определяют реальные возможности (потенциал) менеджеров предприятия к управлению дисбалансом ЦХР.

Процесс значительного усиления или ослабления потенциала материальной системы называется синергией. Суть закона синергии применительно к теме исследования заключается в том, что общий потенциал процесса управления дисбалансом ЦХР в целом по всему предприятию превышает простую арифметическую сумму частных потенциалов управления дисбалансом ЦХР, вошедших в состав этого целого. Формулу закона синергии возможно записать следующим образом, общий потенциал процесса управления дисбалансом ЦХР представим в виде результирующего показателя уровня дисбаланса (УД) много больше суммы частных потенциалов управления дисбалансом индексов качества управления дисбалансом

Рис. 1. Взаимосвязь законов, принципов и методов формирования механизма управления дисбалансом целевых характеристик развития предприятия

ЦХР(ИКУД) представим в виде частных показателей (ИКУД1 + ИКУД2 + ИКУД3 + ^ + ИКУДп):

УД » ИКУ д1 + ИКУ д2 + ИКУ дз + ^ + ИКУ дп . (1)

Положительная синергия обеспечит существенное повышение качества управления дисбалансом ЦХР за счёт повышения показателя УД, тем самым обеспечит повышение потенциала процесса управления дисбалансом ЦХР в направлении устойчивого развития предприятия. Методы эффективного применения закона синергии предлагается дополнить известными принципами статики [4]. Их можно назвать принципами формирования механизма управления дисбалансом ЦХР.

Первый синергетический принцип формирования механизма управления дисбалансом ЦХР:

высокий уровень качества управления дисбалансом (КУД). Регулирование структуры (состава подсистем и элементов механизма управления дисбалансом, применяемых функций управления) должно осуществляться в составе прочих подсистемами повышения КУД. Очень важно совершенствовать внутренние и внешние коммуникации, информационные технологии, которые смогут обеспечить лучшую связь вертикальных и горизонтальных элементов механизма для достижения баланса ЦХР предприятия и ЦХР заинтересованных сторон (ЗС) в пределах допустимых значений зон компромисса или консенсуса.

Второй синергетический принцип формирования механизма управления дисбалансом ЦХР: регу- лирование ресурсов (распределение ресурсов с учетом межгрупповых и организационных интересов) должно содействовать снижению уровня дисбаланса целевых характеристик между предприятием и заинтересованными сторонами с использованием необходимых функций обеспечения качества управления развитием на высоком уровне и соответствующими изменениями их показателей дисбаланса. Это необходимо для поддержания КУД на высоком уровне в допустимом диапазоне изменения факторов-показателей ЦХР. Этот принцип применяется при разработке методов обеспечения потенциала управления дисбалансом ЦХР на основе самопроизвольных, положительных скачкообразных изменений поведения систем при ограничении возможных деструктивных действий.

Третий синергетический принцип формирования механизма управления дисбалансом ЦХР направлен на сохранение равновесия, используемый в методах обеспечения положительных проявлений закона синергии: рост предсказуемости поведения подсистем предприятия должен обеспечиваться высокими ИКУД выполнения соответствующих СФУД.

Механизм действия закона самосохранения предлагается трактовать с использованием понятия «выживаемость в циклах долгосрочного развития», «сохранения стабильности системы управления при воздействии деструктивных факторов-показателей ЦХР ЗС внешнего окружения предприятия». Суть закона самосохранения: каждое предприятие стремится сохранить устойчивость (нахождения ЦХР предприятия и ЦХР ЗС в зоне допустимых значений «компромисс-консенсус»), снижая действия деструктивных показателей-факторов ЦХР ЗС и увеличивая действие конструктивных показателей-факторов ЦХР ЗС внешнего окружения и увеличивая эффективность действия СФУД.

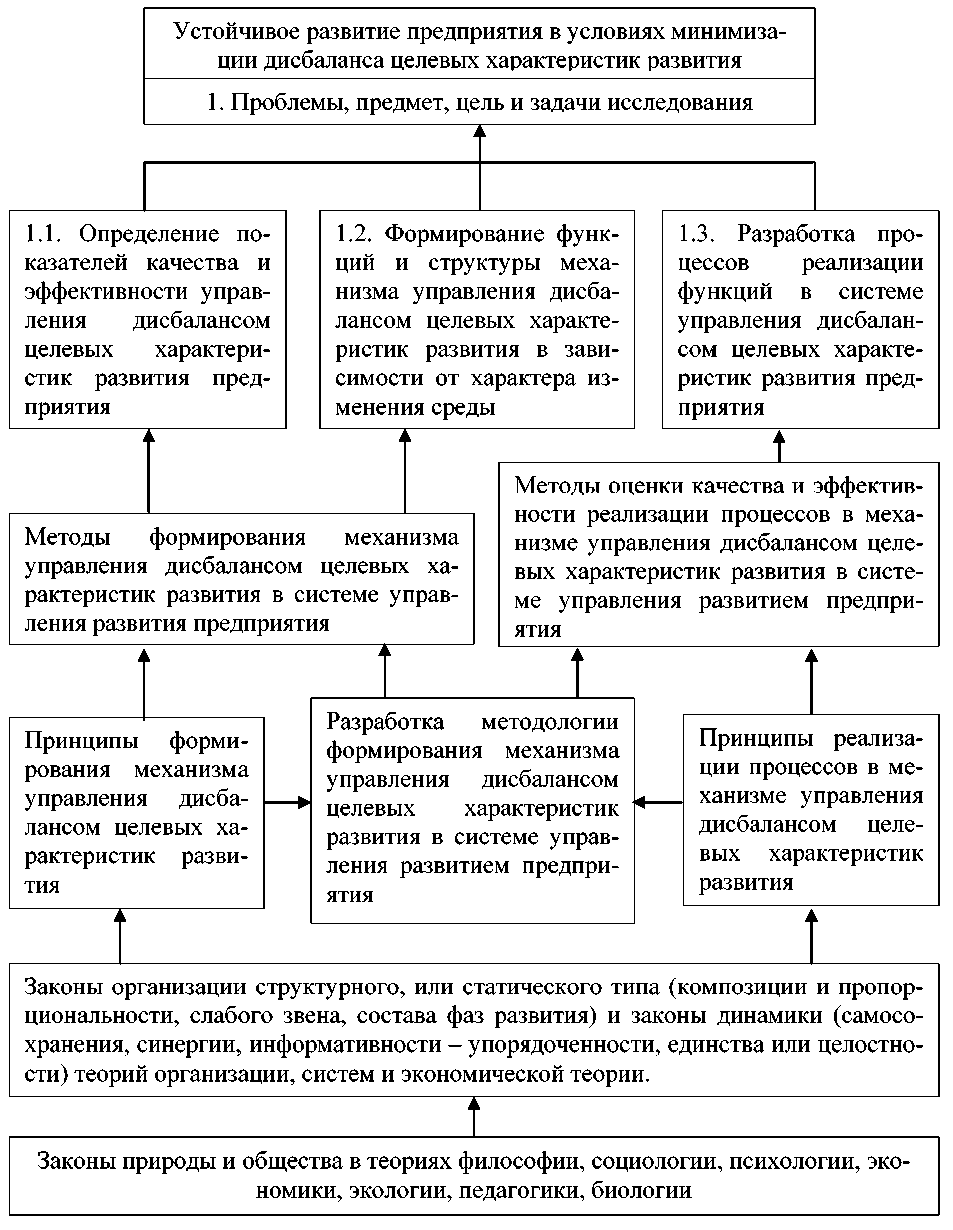

Поэтому требуются новые теоретические подходы к разработке конфигурации системы управления, согласующейся с условиями внешней среды. Например, А.А. Алабугин выделяет статическую и динамическую фазы процесса развития предприятия [2]. Применительно к нашему исследованию в статической фазе, соответствующей формированию механизма управления дисбалансом ЦХР, отсутствует тесная связь с прочими подсистемами управления и элементами предприятия. В динамической фазе следует применить понятие «жизненный цикл дисбаланса ЦХР». В нём можно определить четыре этапа и семь фаз цикла изменений показателей-факторов «уровень дисбаланса». В зависимости от уровня дисбаланса (низкая, средняя, высокая) и 4-х этапов цикла, в котором находится предприятие, следует различать три зоны дисбаланса ЦХР: зона консенсуса ЦХР; зона компромисса ЦХР; зона дисбаланса противоположных ЦХР (рис. 2).

На первом этапе фазы 1 жизненного цикла дисбаланса ЦХР (ЖЦД) руководство предприятия формирует механизм управления дисбалансом ЦХР. Это первый шаг к разработке «регулятора» дисбаланса ЦХР.

На втором этапе ЖЦД кривая показателей-факторов ЦХР на фазе 2 и 3 поднимается от высо-

|

1 этап формирование механизма управления дисбалансом ЦХР |

2 этап разработка и внедрение СФУД |

3 этап стабильность состояния |

4 этап перепроектирование, структурное развитие либо разрушение системы управления |

Рис. 2. Представление жизненного цикла дисбаланса целевых характеристик развития предприятия

кого до среднего уровня дисбаланса, пересекая зону компромисса ЦХР. В первую очередь рост кривой показателей-факторов ЦХР связан с разработкой и внедрением руководством СФУД в систему управления предприятием. Данные меры необходимы для организации эффективного функционирования механизма управления дисбалансом ЦХР.

На третьем этапе кривая ЖЦД находится в стабильном состоянии (фаза 4). Для системы управления предприятием такое положение ЦХР предприятия и ЦХР ЗС, находящихся в зоне компромисса или пограничной зоне «компромисс-консенсус» наиболее благоприятное с позиции устойчивого развития предприятия.

На четвёртом этапе кривая ЖЦД на фазе 5 в зависимости от того, насколько эффективно реализуются СФУД в механизме управления дисбалансом ЦХР предприятия, будет зависеть стабильность (фаза 6 и 7), подъём (фаза 5) или спад тренда (фаза 5 и 6). Поэтому необходимо постоянно отслеживать динамику ЖЦД и при необходимости заниматься перепроектированием, структурным развитием системы управления с помощью изменения СФУД, корректировки самого механизма управления дисбалансом или разработки новых решений в области управления дисбалансом ЦХР предприятия. Предложенные рекомендации помогут руководству предприятия исключить вариант разрушения системы управления и развивать предприятие в соответствии с принципами устойчивого развития.

В аналитическом виде закон самосохранения применительно к решаемым задачам исследования можно записать следующим образом:

∑ЦХР ЗСк > ∑ ЦХР ЗСд , (2) где ЦХРЗСк и ЦХРЗСд – конструктивные и деструктивные показатели-факторы целевых характеристик развития ЗС внешнего окружения предприятия, представлены в виде ЦХР ЗС кредиторы, инвесторы, потребители, поставщики и другие.

Таким образом, общая сумма конструктивных показателей-факторов ЦХР ЗС предприятия должна быть больше суммы внешних деструктивных показателей-факторов ЦХР ЗС. Это соотношение возможно сохранить при условии эффективного управления дисбалансом ЦХР предприятия с использованием специального механизма. Соблюдая данное условие по формуле (2), предприятие имеет перспективу устойчивого развития.

Следует отметить, что ЦХР так или иначе связаны с перераспределением ресурсов между предприятием и ЗС, с которыми она взаимодействует. В качестве показателей-факторов ЦХР деструктивного воздействия являются ресурсы ЗС внешнего окружения предприятия. Поэтому и возникает дисбаланс, так как каждая сторона стремится реализовать собственные ЦХР, связанные с увеличением собственного потенциала и ресурсов за счёт ресурсов другой стороны. Поэтому левую часть в формуле ∑ ЦХРЗСк условно можно назвать «энергией удержания», а правую часть ∑ ЦХРЗСд – «энергией ликвидации». Энергия удержания должна быть больше, чем энергия ликвидации. Именно при таких условиях ЦХР предприятия и ЦХР ЗС будут сохранять баланс в допустимых значениях зон «компромисс-консенсус».

Оценить положения предприятия возможно посредством показателя «уровень самосохранения», который предлагается трактовать как «уровень дисбаланса» (УД). Он вычисляется по формуле: разность суммы конструктивных показателей-факторов ЦХР ЗС и суммы деструктивных показателей-факторов ЦХР ЗС внешнего окружения предприятия поделить на сумму конструктивных показателей-факторов ЦХР ЗС:

УД = ^∑ЦХР ЗСк -∑ЦХР ЗСд /∑ЦХР ЗСк ^. (3)

Например, стоимость закупки сырья 1000 рублей за килограмм является конструктивным показателем-фактором ЦХР, выгодной для ЗС предприятия, а для стороны «поставщик» в большей степени приемлема цена в 1200 рублей (деструктивный показатель-фактор ЦХР ЗС). Подставим полученные значения в формулу (3):

УД = [1000 - 1200/1000] = 0,2.

Очевидно, чем меньше показатель УД, тем выше «уровень самосохранения» предприятия. Отсюда можно увидеть прямую и обратную связь УД ЦХР и «уровня самосохранения» предприятия. Посредством механизма управления дисбалансом ЦХР возможно управлять соотношением ресурсов удержания и ликвидации, следовательно, добиваться высоких показателей ИКУД.

В целях совершенствования практики закона самосохранения целесообразен первый принцип реализации процессов в механизме управления дисбалансом ЦХР: дисбаланс ЦХР должен зависеть от достигнутых уровней качества выполнения СФУД, начального уровня управления дисбалансом и резервов баланса по типам процессов их повышения.

Второй принцип закона самосохранения в механизме управления дисбалансом ЦХР: содержание процедур управления дисбалансом ЦХР, определяемое выбранной моделью менеджмента для формирования структуры механизма управления дисбалансом, должно учитывать характер изменения ЦХР ЗС для обеспечения баланса ЦХР предприятия.

Третий принцип закона самосохранения в механизме управления дисбалансом ЦХР: выбор методов разработки механизма управления дисбалансом должен зависеть от степени выраженности типов процессов понижения УД и взаимной согласованности в реализации его СФУД.

Таким образом, формулировка законов теории организаций применительно к механизму управления дисбалансом ЦХР позволяют считать их более конкретизированной основой разработки соответствующей методологии.

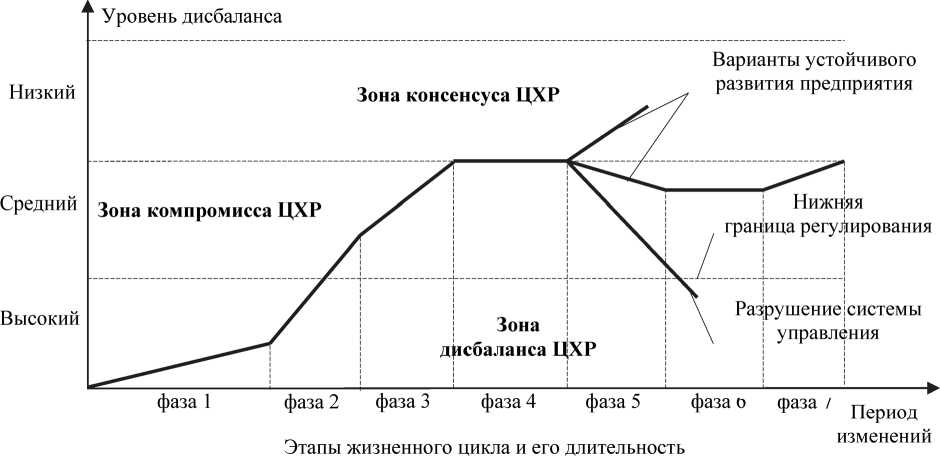

Степень устойчивого развития предприятия и эффективность функционирования механизма управления дисбалансом ЦХР зависит от влияния внешних и внутренних факторов среды. Внешние и внутренние факторы могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на дисбаланс ЦХР предприятия и ЦХР ЗС. Поэтому в процессе взаимодействия сторон ЦХР получают статус консенсуса, компромисса или дисбаланса. В том случае, когда ЦХР находятся в зоне допустимых значений «компромисс-консенсус», можно говорить о средней или высокой степени устойчивого развития предприятия. Поэтому степень устойчивого развития предприятия напрямую зависит от уровня дисбаланса ЦХР. Влияние факторов на устойчивое развитие промышленного предприятия можно показать в виде схемы (рис. 3).

В центральной части рисунка уровень дисбаланса ЦХР предприятия и ЦХР ЗС достигает максимального значения под воздействием внутренних и внешних факторов среды предприятия. Имеет условное обозначение в виде трёх окружностей не пересекающихся ни в одной точке. Цифры в окружностях 1, 2, 3 демонстрируют рассогласованность (дисбаланс) ЦХР. Это свидетельствует о низкой степени устойчивого развития промышленного предприятия. При помощи специального механизма управления дисбалансом ЦХР предприятия и ЦХР ЗС, руководство предприятия имеет возможность использовать резервы качества управления дисбалансом (КУД). Тем самым сбалансировать ЦХР до приемлемого уровня согласования в диапазоне характеристик «компромисс-консенсус».

В первом случае «компромисс» показан частичным пересечением окружностей, зона пересечения заштрихована. В этом случае будет наблюдаться средняя степень устойчивого развития промышленного предприятия. Во втором случае «консенсус» изображён полностью заштрихованной окружностью в результате согласования ЦХР 1, 2, 3 (окружности накладываются друг на друга). В данной ситуации можно наблюдать высокую степень устойчивого развития промышленного предприятия. Факторы первичного и вторичного значения постоянно оказывают влияние на устойчивое развитие предприятия. Однако предлагаемый ниже механизм помогает учесть данные факторы в виде «показателей-факторов ЦХР».

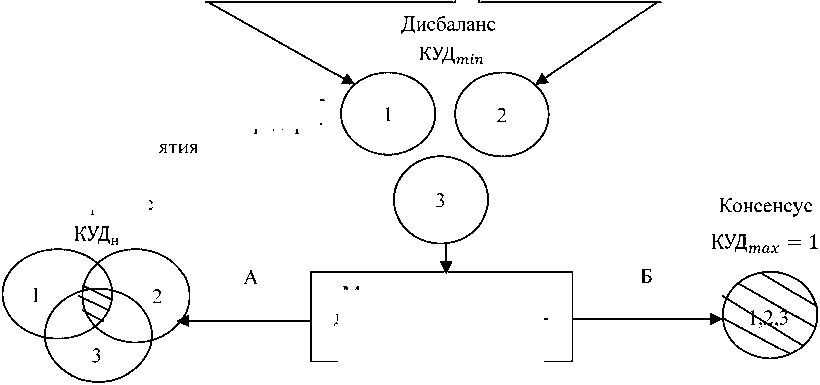

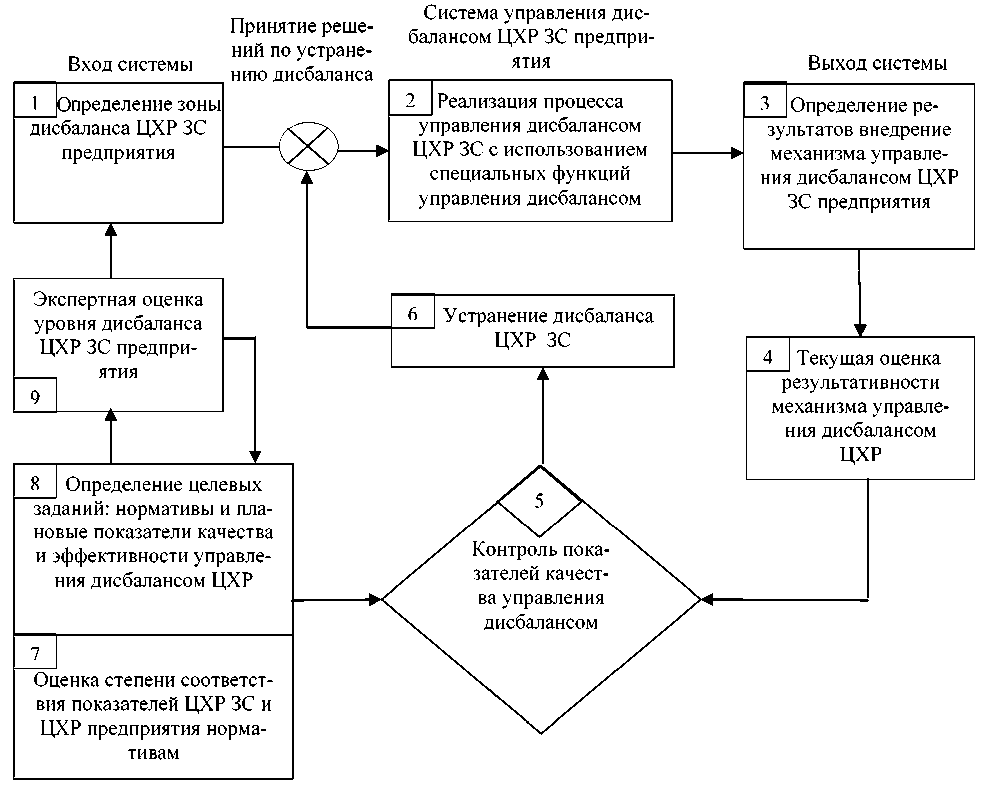

Новые экономические условия выдвинули на первый план задачи устойчивого развития предприятия и его способности противостоять неблагоприятным ситуациям-факторам, что вызывает необходимость обеспечения надежности каждого отдельного предприятия. Практика показывает, что существующие на сегодняшний день проблемы не могут быть решены без формирования специального механизма, обеспечивающего устойчивое развитие предприятия. В качестве такого механизма в настоящем исследовании предлагается механизм управления дисбалансом ЦХР (рис. 4).

В зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов механизм управления дисбалансом ЦХР может включать в себя множество различных элементов (подсистем): экспертная оценка уровня дисбаланса ЦХР ЗС предприятия, оценка степени соответствия показателей ЦХР ЗС и ЦХР предприятия нормативам, контроль показателей качества управления дисбалансом и другие. Механизм управления дисбалансом для обеспечения долговременной устойчивости процессов должен иметь не только прямые связи А и Б, как на (см. рис. 3), но и обратные (см. рис. 4) [1].

Актуальной является задача непрерывного формирования системы управления развитием предприятия, обеспечивающей минимизацию дисбаланса противоположных ЦХР внешних ЗС и ЦХР предприятия. Система должна обеспечивать согласованность целей в достижении нормативных либо максимальных показателей на основе формируемого в ней механизма управления дисбалансом. Следует учесть объективную разнонаправленность процессов по критериям сбалансированности и эффективности в краткосрочном и долгосрочном периодах. Переход от исходного состояния системы при неудовлетворительных показателях дисбаланса и эффективности, низких показателях качества управления развитием предприятия и максимальных неиспользованных резервах повышения качества к более высоким должен осуществляться циклически в контуре управления специального механизма управления и 9-ти его операционных подсистемах.

Под механизмом управления дисбалансом в настоящем исследовании понимается совокупность средств и методов управления процессом дисбаланса ЦХР предприятия и ЦХР ЗС. Назначение механизма управления дисбалансом ЦХР ЗС состоит в реализации таких процессов развития, которые должны обеспечить практически приемлемое выполнение трёх критериев: рост показателей сбалан-сированости ЦХР ЗС, обеспечение эффективности предприятия как в краткосрочном, так и долгосрочном периодах. Эффективность использования механизма управления дисбалансом ЦХР выявляется в снижении экономических потерь от запаздывания в реагировании на изменения факторов среды и результатом снижения дисбаланса и повышения качества управления предприятием.

Практика показывает, что на современных предприятиях не уделяется внимание решению проблемы дисбаланса ЦХР. На данный момент мы не всегда имеем высокое качество управленческих решений в отечественной промышленности. Поэтому кроме специального механизма, необходимо использовать методику оценки устойчивого развития предприятия в контексте уровня дисбаланса с помощью соответствующих показателей и критериев оценивания качества и эффективности управления дисбалансом ЦХР. Критерии и показатели оценки качества и эффективности рассмотрены в статье [1]. Методика оценки требует дальнейшей разработки.

Факторы влияния на дисбаланс ЦХР предприятия и ЦХР ЗС

Внутренние(первичные)

Внешние (втооичные)

-

1. Потребности/нужда: сохранение и приумножение капитала, самосохранение и развитие политического потенциала, сохранение рыночных позиций, развитие бизнеса, власть, стабильность и т.д.;

-

2. Мотив/стимул: материальный связан с денежным вознаграждением за выполненные трудовых обязательств перед предприятием, сотрудничество с предприятием, материальный связанный с увеличением прибыли предприятия, финансовая стабильность и др.;

-

3. Ценности: экологические, социальные, экономические, политические;

-

4. Интересы: получение прибыли, прибыльное вложение средств, долгосрочное партнёрство с предприятием, обучение и развитие персонала и др.;

-

5. Цели: получение дивидендов, рост курса акций, снижение инвестиционных рисков, увеличение заработной платы, получение бонусов и премий, карьерный рост, снижение процентной ставки по кредиту, налоговые отчисления и др.

-

1. Экономические: инфляция, динамика курса валют, динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ, рыночные факторы спроса и предложения, платёжеспособный спрос населения;

-

2. Социальные: «стиль» и уровень жизни населения, демографические изменения, требования к охране окружающей среды, «культура», СМИ;

-

3. Политические: выборы, законодательство РФ, политика в области международного сотрудничество, программы поддержки промышленных предприятий, «государственное регулирование экономики», таможенная политика РФ.

-

4. Технологические: тенденции в НИОКР, появление новых продуктов на рынке, появление новых патентов, развитие технологий, появление на рынке субститутов.

Компромисс

Низкая степень устойчивого развития промышленного предпри-

Механизм управления дисбалансом ЦХР предприятия иЦХРЗС

Высокая степень устойчивого развития промышленного предприятия

Средняя степень устойчивого развития промышленного предприятия

Обозначения:

-

- зона приемлемого уровня согласования ЦХР;

-

1,2,3 - характеристики результативности механизма; КУД - показатели качества управления дисбалансом ЦХР

Рис. 3. Схема факторов влияния на состояние устойчивого развития промышленного предприятия

Рис. 4. Принципиальная модель механизма управления дисбалансом целевых характеристик развития заинтересованных сторон

Список литературы Методические положения и факторы управления дисбалансом целевых характеристик развития с использованием специального механизма

- Алабугин, А.А. Оценка качества управления дисбалансом целевых характеристик развития предприятия/А.А. Алабугин, Д.А. Шагеев//Вестник ЧелГУ. Серия: Экономика. -2013. -№ 8 (299). -Вып. 40. -С. 107-113.

- Алабугин, А.А. Формирование адаптационного механизма в системе управления развитием промышленных предприятий: теория и методология: дис. … д-ра экон. наук/А.А. Алабугин. -Челябинск, 2007. -373 с.

- Сноу, Ч. Управление сетевыми организациями 21-го века: сборник статей в пособии «Управление изменениями»/Ч. Сноу, Р. Майзл, Г. Клоумен. -Жуковский: МЦДО «ЛИНК», 1996. -158 с.

- Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент/Р.А. Фатхутдинов. -СПб.: Питер. 2002. -400 с.