Методика применения педагогических кейсов в обучении студентов технических вузов (эмпирическое исследование)

Автор: Симонова Оксана Борисовна, Исаева Татьяна Евгеньевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 9, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке методики использования педагогических кейсов как сравнительно нового и достаточно эффективного интерактивного метода обучения в технических вузах. Проведен анализ использования метода кейсов в историческом аспекте посредством освещения передовых научных трудов зарубежных и отечественных авторов, использовавшим кейсы в различных направлениях обучения. Особый акцент сделан на том, что применение инновационных методик, помогающих связать фундаментальную науку и теорию обучения в высшей школе с практикой, сегодня особенно актуально, так как именно высокий уровень компетенций и релевантный требованиям компетентностный профиль выпускника вуза наиболее востребованы на рынке труда. Предложена методика использования метода кейсов в процессе педагогической практики; экспериментальным путем доказана эффективность ее применения в учебном процессе технического вуза.

Педагогические кейсы, интерактивный метод обучения, высшее образование, технический вуз, конструктор задач, мотивация в обучении, конфликт в педагогической ситуации, анализ, критическое мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/149141193

IDR: 149141193 | УДК: 378.147+37.026 | DOI: 10.24158/spp.2022.9.16

Текст научной статьи Методика применения педагогических кейсов в обучении студентов технических вузов (эмпирическое исследование)

в качестве ключевой задачи в национальной программе «Цифровая экономика России»1. Более того, необходимость организации удаленного обучения в университетах в период ураганного распространения вируса COVID-19, заставившего большие группы субъектов искать решения для продолжения работы в бесконтактном режиме в условиях вынужденного соблюдения социального дистанцирования, подтолкнула систему высшего образования, как и многие другие сферы, к более интенсивному использованию методик, основанных на цифровых технологиях. Даже после возобновления традиционного «контактного» режима обучения российские вузы стремятся к модернизации учебного процесса, ориентированного на поиск инновационных методов, позволяющих оптимизировать учебное время в условиях ограничения аудиторных «контактных» часов и вместе с тем изменять парадигму обучения с простой демонстрации знаний на эффективные формы получения и совершенствования требуемых компетенций. Ученые и преподаватели, работающие в технических вузах, стремясь модифицировать методическую составляющую занятий, стараются, с одной стороны, активно использовать достаточно высоко развитую материальную базу своих учебных заведений, а с другой – компенсировать ограниченные ресурсы гуманитарно-социального цикла дисциплин за счет возможностей разнообразных интерактивных технологий обучения, основанных на применении электронных средств. Так, рассматривается использование ментальных карт в качестве одной из перспективных методик, инкорпорированных в процесс обучения иностранному языку (Одарюк, 2021); доказывается эффективность моделей E-Learning и M-Learning при обучении студентов высшей школы (Marunevich, Kolmakova, Odaruyk, Shalkov, 2021); демонстрируются возможности электронных симуляторов в процессе формирования профессиональных компетенций обучающихся технических вузов (Исаева, Малишевская, 2021); рассматриваются перспективные методы формирования цифровых компетенций у обучающихся любых направлений подготовки в техническом вузе (Черкасова, Тактарова, 2022). При этом, однако, говорится о необходимости взвешенного и осторожного внедрения цифровых методов обучения в традиционный учебный процесс при организации смешанного режима обучения в вузе (Колесниченко, 2021).

Для технических вузов в настоящее время особенно актуальным становится поиск путей формирования профессиональных навыков и компетенций, сочетания теоретических, фундаментальных знаний, получаемых в высшем учебном заведении, с самостоятельно приобретенными умениями в ходе учебного процесса и производственной практики, которое может обеспечить создание профессионально-компетентностного мультипрофиля выпускника вуза, отвечающего потребностям работодателя (Исаева, 2022). Выбор преподавателями методик и технологий профессионального обучения в техническом вузе должен быть ориентирован на формирование заранее определенного набора универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с целями федеральных государственных образовательных стандартов. При этом отбор используемых методов обучения должен отвечать критериям оптимальности, эффективности и целям всестороннего развития личности обучающегося (Черкасова, Тактарова, 2022).

Целью нашего исследования является обоснование методической эффективности педагогических кейсов как инновационного интерактивного метода обучения в технических вузах, позволяющего комплексно решать учебные, воспитательные и развивающие задачи в ходе производственной педагогической практики.

В процессе исследования мы ставили следующие задачи:

-

1) проанализировать и оценить опыт использования педагогических кейсов в мировой педагогической практике;

-

2) разработать авторскую методику использования педагогических кейсов для методического оснащения дисциплины «Производственная педагогическая практика» в техническом вузе;

-

3) опытно-экспериментальным путем проверить эффективность разработанной методики. В работе мы использовались теоретические методы анализа, сравнения, классификации; эмпирический метод опроса, статистические методы обработки эмпирических данных.

Методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов по тематике, относящейся к педагогическим кейсам.

Говоря об истории возникновения кейс-образования, можно отметить, что кейсы применительно к процессу обучения не являются абсолютно новым, ранее не применяемым методом. Впервые они были использованы еще в 1870 г. в обучении студентов-юристов бизнес-школы Гар- варда, следовательно, этому методу обучения уже более 150 лет. За последующие годы в методике создания и использования кейсов в учебном процессе выделилось несколько направлений. Рассмотрим кратко наиболее популярные из них. Гарвардская школа представлена методикой, разработанной пионером в области применения кейсов, американским юристом и преподавателем Христофором Колумбом Ленгделлом (Christopher Columbus Langdell), который заложил в основу своего подхода к решению кейсовых задач вопросно-ответный метод Сократа, предлагая обучаемым по прочтении различных юридических ситуаций предложить собственную интерпретацию и изложить свою версию решения юридического казуса. Отличительной чертой данной методики по сравнению с классическими лекциями и семинарами является индуктивный эмпиризм. В настоящее время кейс-образование активно используется в Гарвардской школе в программах по бизнесу, праву и медицине. Стоит отметить, что Гарвард продолжает быть наиболее активным пропагандистом данного метода обучения: ежегодно в этом университете разрабатывается до 400 кейсов, т. е. гораздо больше, чем в каком-либо другом учебном заведении мира.

В начале ХХ в. Чикагская социологическая школа также работала над совершенствованием процесса обучения путем внедрения методов, позволяющих соединить теорию с практикой. Отличительной чертой этой школы был упор на глубокий, всесторонний сбор информации с применением качественного анализа и эмпирических методов исследования. Также это высшее учебное заведение отличалось здоровым прагматизмом в решении кейсов: преподаватели использовали в учебном процессе реальные, «полевые», а не придуманные ситуации.

Методика решения кейсовых задач, ставшая популярной в другом американском университете, – Манчестерской школе бизнеса характеризовалась большей открытостью по сравнению с предыдущими описанными методами, а также инициированием группового обсуждения предложенных кейсовых ситуаций. Данный метод обучения получил название «проектный» и в настоящее время является одним из наиболее популярных в мире (Землинская, Ферсман, 2016). Нужно отметить, что в современных исследованиях название кейсовой технологии варьируется в зависимости от контекста и конкретной задачи: от “case-study” (кейс-стади), как это принято среди западных ученых, до «метода кейсов», «кейс-метода» и «метода конкретных ситуаций».

Обратимся же к самому понятию «педагогический кейс». Один из ведущих профессоров Бирмингемского университета Кейтлин Армор описывает педагогический кейс как обучающий инструмент и начальную точку для накопления материала для связи теории, исследования и практики. В своих трудах автор придерживается мультидисциплинарного подхода в использовании педагогических кейсов в области обучения студентов по программе «Физическая культура», отмечая при этом, что перед началом работы с данной методикой следует выделить цели применения педагогических кейсов и определиться с индивидуальными, возрастными и психологическими характеристиками обучаемой группы. К. Армор выделяет три ключевых элемента в методике применения педагогических кейсов: 1) изложение педагогической ситуации, 2) прогнозирование с точки зрения междисциплинарных связей и 3) педагогический прогноз, синтезирующий все полученные обучаемыми знания для более хороших результатов в области практического применения (Armour, 2017).

В свою очередь, группа американских исследователей под руководством Б.Х. Уолтера придерживается определения педагогического кейса как истории, написанной для обучения, которая, однако, содержит аутентичный портрет индивида, попавшего в затруднительную ситуацию, разработанную для определенных педагогических целей. Авторы подчеркивают, что важной особенностью педагогических кейсов как образовательной технологии является интерактивность и вызовы (т. е. наличие некоего конфликта в самой педагогической ситуации), заставляющие обучаемого размышлять (Wolter, Lunderberg, Bergland, Klyczek, Tosado, Toro, White, 2013). При этом большинство исследователей полагает, что перед началом работы с педагогической ситуацией очень важно определить рамки и траекторию работы с кейсом, т. е. для чего будет использоваться технология: для какой аудитории, с какой целью, какие задачи должны быть решены и в рамках какой дисциплины будет инкорпорирован тот или иной курс педагогических кейсов в учебный процесс. Б.Х.К. Уолтер и его соавторы указывают на присутствие довольно сильных разногласий между учеными разных научных школ по вопросам объема знаний и уровня подготовки у студентов при подготовке или в ходе применения данного метода и, соответственно, этапа обучения, на котором можно эффективно внедрять метод кейсов в учебный процесс. Авторы упоминают, что некоторые преподаватели предпочитают описывать в ходе своих лекций некую педагогическую ситуацию как установку перед ее решением для того, чтобы студенты в ходе изучения нового материала могли самостоятельно найти информацию по заданной тематике. Другая же группа сторонников кейс-обучения применяет педагогические кейсы по завершении учебного мо- дуля и серии лекций, когда обучаемые уже владеют базовыми представлениями или даже определенными компетенциями в затрагиваемой в педагогическом кейсе проблематике (Wolter, Lun-derberg, Bergland, 2013). Стоит отметить, что в исследованиях всех вышеупомянутых американских авторов подчеркивается, что внедрение кейсовых технологий способствует повышению эффективности обучения вкупе с повышением мотивационной составляющей образовательного процесса (Armour, 2017; Wolter, Lunderberg, Bergland, 2013).

В ходе проведения данного исследования мы разработали следующее определение понятия «педагогический кейс». Это интерактивный метод обучения, состоящий в описании развития конфликта или проблемы в педагогической среде и предоставляющий в зависимости от типа конкретного кейса различный объем данных и информации для решения представленной задачи для последующего внедрения полученного решения в практику на основе приобретенного профессионального опыта и компетенций.

Как показывают исследования российских и зарубежных ученых, использование метода кейсов не ограничивается формированием только профессиональных компетенций, оно способствует повышению мотивации к педагогической деятельности у обучающихся вузов. Вопросами повышения мотивации на основе использования метода кейсов в процессе обучения занимаются многие исследователи. Например, S. A. Raza, W. Qazi и B. Umer изучают влияние использования кейсовых методов на повышение уровня мотивации и результатов обучения студентов высшей школы (Raza, Qazi, Umer, 2019). Авторы подчеркивают, что вовлеченность студентов в обучение, сопровождаемая высокой мотивацией к нему, является основополагающим фактором образовательного процесса.

В основу исследования упомянутых исследователей легла теория конструктивизма: успех обучения во многом зависит от наличия у обучающегося некоторого предыдущего опыта в том вопросе, который предполагается изучить. В упомянутом исследовании приводятся статистические данные, которые доказывают связь между применением кейс-технологий и ростом мотивации к изучаемому материалу, что также положительно сказалось на более высоких результатах обучения.

Об эффективности кейсовых технологий в процессе обучения и повышении мотивированности обучающихся также свидетельствуют исследования группы ученых из Казанского федерального университета под руководством А. Р. Гапсаламова. Они установили, что использование педагогических кейсов дает самые высокие результаты в рамках практико-ориентированного обучения по сравнению с классическими методами обучения. А.Р. Гапсаламов и его группа экспериментально доказали, что применение метода «кейс-стади» вместе с использованием инновационных цифровых технологий положительно влияет на эффективность обучения студентов (Гапсаламов, Атаманова, Волкоморова, Казаков, 2018).

Несмотря на очевидную ясность в отношении эффективности использования педагогических кейсов, мы столкнулись с рядом факторов, осложняющих их инкорпорирование в учебный процесс технического вуза:

-

‒ в учебных планах по программам бакалавриата и магистратуры университета, в котором мы работаем, отсутствуют какие-либо дисциплины педагогического профиля; вместе с тем у ряда направлений подготовки предусмотрена педагогическая практика, по результатам которой обучающиеся должны предоставить развернутый отчет;

-

‒ в учебном плане аспирантуры имеется дисциплина «Педагогика высшей школы», однако на освоение ее отводится лишь 20 лекционных часов и 14 практических; вместе с тем аспиранты также должны пройти педагогическую практику, провести открытые занятия и предоставить отчет;

-

‒ мотивация обучающихся всех уровней подготовки к изучению дисциплин педагогического цикла очень низка, так как они не осознают востребованности данной дисциплины для их профессиональной деятельности.

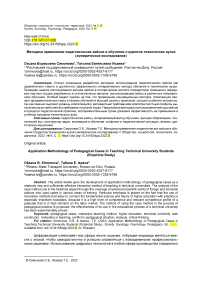

Поэтому, приступая к конструированию педагогических кейсов и их внедрению в учебный процесс, мы преследовали цель не только снабдить обучающихся базовыми знаниями по педагогической науке, но и сформировать у них интерес к дальнейшему самообразованию на базе осознанной потребности владения основными формами воспитательной работы в рабочем коллективе. В экспериментальной работе по выявлению изменений в уровне профессиональных знаний и мотивации обучающихся к изучению дисциплин педагогического профиля в техническом вузе мы руководствовались системой изменения учебных целей, известной как таксономия (иерархия целей) Б. Блума. Б. Блум выделил три образовательные цели обучения: 1) «знаю» (познавательная сфера); 2) «чувствую» (сфера эмоций); 3) «творю» (связана с совершенствованием навыков и умений применять различного рода инструментарий на практике). При этом Б. Блум наибольшую заинтересованность проявил к когнитивной сфере, разделив ее на ступени, на каждой из которых формируются определенные навыки и умения (рис. 1).

Рисунок 1 – Иерархия учебных целей по таксономии Б. Блума

Знание этой ступенчатой иерархии помогает преподавателю корректно сформулировать цели обучения: ступени целей выстроены от простейших к более сложным. Для правильного построения целей, по мнению Б. Блума, следует для каждого уровня формирования мышления употреблять определенные глаголы действия-побуждения (Bloom, Krathwohl, 1956). Мы воспользовались этими идеями при разработке методики использования педагогических кейсов.

Первый этап был ориентирован на то, чтобы обучающиеся могли просто определить наличие педагогического конфликта (предмет, внешние условия, участники и пр.) в предлагаемом им кейсе. С учетом практически полного отсутствия знаний в области педагогики от них не требовалось использование специальных терминов. Поэтому задания на этом уровне начинались с таких глаголов, как «запомнить», «определить», «вычислить» и т. д.

Суть второго этапа состояла в том, что обучающиеся получали домашнее задание самостоятельно изучить специфику конфликтной ситуации и подготовить ее описание, используя педагогические термины. При этом в формулировках заданий использовались глаголы «интерпретировать», «перефразировать», «сравнить» и т. д.

На третьем этапе обучающиеся получали задание перенести учебный педагогический кейс в реалии их будущей профессиональной деятельности, т. е. «провести эксперимент», «создать симулятор» и т. д. Четвертый этап предполагал развитие умений научного исследования и логического анализа, поэтому в заданиях использовались глаголы «выделить», «классифицировать» и т. д.

Наконец, на пятом этапе обучающимся предлагалось спрогнозировать развитие конфликтной ситуации, предложить способы ее нейтрализации и разрешения, а главное – определить меры по профилактике в педагогической деятельности: «разработать», «сформулировать» и т. д.

Ввиду того что при решении кейсов использовались как индивидуальный, так и групповой режимы работы (в зависимости от содержания кейса, его сложности, уровня подготовленности студентов и др.), а также преследуя цель формирования умений давать педагогическую оценку, мы предлагали обучающимся на шестом этапе «оценить» работу подгруппы или своих товарищей.

Выбирая типы педагогических кейсов, которые мы собирались предложить нашим обучающимся в ходе эксперимента, мы обратились к исследованию Л. С. Илюшина, который создал собственный дидактический конструктор педагогических кейсов-задач, основанный на описанной таксономии (иерархии) Б. Блума (Илюшин, 2013). Этот тип педагогических кейсов направлен на оттачивание навыков работы с информационным полем и назван компетентностно-ориентиро-ванными педагогическими ситуациями.

Таким образом, для создания педагогического кейса Л. С. Илюшин предлагает придерживаться следующего интегратора:

-

• определение проблематики,

-

• создание условий, предваряющих возникновение проблемной ситуации,

-

• постановка задачи,

-

• формулирование задания,

-

• определение степени сложности поставленной задачи,

-

• организация поиска путей решения поставленной задачи.

Экспериментальная часть нашего исследования была проведена на базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» для обучающихся магистратуры по направлению обучения «Экономика, финансы и управление инновациями на транспорте», которые проходят педагогическую практику, именуемую в учебном плане «Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)». Эксперимент проходил в течение одного учебного года: в сентябре 2021 г. по май 2022 г. Экспериментальная группа состояла из 17 студентов возрастом от 22 до 38 лет, географический разброс — это небольшие населенные пункты Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского Краев; гендерное деление 11 женщин и 6 мужчин соответственно, уровень образования – высшее базовое образование.

Руководствуясь обозначенными выше теоретическими данными, мы приступили к разработке серии педагогических кейсов. Для проведения исследования нами был создан видеокурс по дисциплине «Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)». Данный курс был создан в программе Power Point. Он состоит из теоретической части, которая представляет собой десять озвученных слайдов, касающихся теории по теме «Педагогические кейсы: история, типология, методы, инструментарий для решения кейсовых педагогических задач» и непосредственно самих кейсов, которые были представлены в форме небольших, до 15 минут видеороликов, содержащих саму педагогическую ситуацию в развитии: предыстория, конфликт, а также следующие за этим задания. По тематике все видеоролики демонстрировали типичные конфликтные ситуации, которые происходят в работе коллектива, в общении с клиентами на производстве, в сфере бизнеса, экономики и управления. Также каждый кейс содержал задание, которое представляло собой набор вопросов к просмотренному ролику, на которые обучающимся предлагалось ответить в письменной форме, т. е. предоставив эссе объемом не менее 1 200 знаков.

В ходе эксперимента использовался конструкт на основе разработок Л.С. Илюшина и таксономии Б. Блума. При составлении заданий применялся последовательный набор глаголов-действий для решения кейсовых ситуаций. В таблице 1 приведен использованный нами конструктор для решения педагогических задач-кейсов.

Таблица 1 - Конструктор задач для педагогических кейсов

|

Ознакомление |

Воспроизведите информацию в просмотренном ролике |

Зафиксируйте информацию в просмотренном ролике |

Перечислите основные моменты развития конфликтной ситуации |

|

Понимание |

Сделайте прогноз относительно дальнейшего развития событий |

Интерпретируйте поведение героев видеоролика |

Систематизируйте полученную информацию |

|

Применение |

Проведите эксперимент на своем предприятии |

Постройте диаграмму на основе полученных данных |

Усовершенствуйте описанный в ролике процесс |

|

Анализ |

Систематизируйте полученные результаты |

Соотнесите свое решение с альтернативными подходами |

Спланируйте свой пример организации процесса |

|

Синтез |

Аргументируйте свое решение ситуации |

Обобщите полученные результаты |

Предложите реорганизацию процесса |

|

Оценка |

Соотнесите задачи по разрешению ситуации по релевантности |

Придайте значимости своему решению |

Убедите коллектив в корректности принятого решения |

В ходе эксперимента было проведено вводное тестирование, направленное на определение уровня сформированности способности решать педагогические задачи в начале педагогической практики, и итоговой контрольный тест, определяющий уровень полученных знаний, а также эффективность применяемой методики педагогических кейсов в процессе обучения. Полученные результаты тестов представлены на рисунке 2, где темная полоса указывает на результат в начале учебного года, а более светлая ‒ на результат в конце обучения соответственно.

Рисунок 2 - Результаты тест-контроля в начале и конце учебного года, %

Как видно из диаграммы, такие навыки обучающихся, как способность к критическому мышлению, обобщать и систематизировать материал, анализировать данные, составляющие основу многих универсальных компетенций, значительно улучшились.

Для обработки полученных в ходе контроля данных был применен статистических метод обработки и подсчета информации T-критерий Стьюдента. Результат был следующий: p < 0.05, что говорит о значимости приведенных расхождений данных на начало академического года и его окончание, что в свою очередь подтверждает выдвинутую нами гипотезу об эффективности применения педагогических кейсов в процессе обучения в высшей школе.

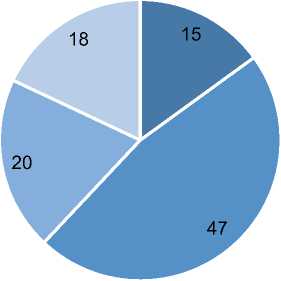

В ходе экспериментальной работы магистрантам был также предложен опросный лист для самоопределения мотивации в обучении при инкорпорировании методики педагогических кейсов в образовательный процесс. Для опроса была выбрана шкала Лайкерта со следующими пунктами: 1) полностью согласен; 2) согласен; 3) частично согласен; 4) частично не согласен; 5) полностью не согласен.

Опросный лист содержал следующие утверждения:

-

• педагогические кейсы (ПК) мотивируют к обучению,

-

• педагогические кейсы позволяют трансформировать теоретические знания в практику,

-

• педагогические кейсы формируют необходимые для будущей работы навыки и умения,

-

• педагогические кейсы обеспечивают высокий уровень усвоения знаний.

На рисунке 3 представлены результаты опроса обучающихся.

ПК трансформирует теорию в практику

ПК формирует необходимые компетенции

ПК обеспечивает высокий уровент усвоения знаний

ПК мотивирует к обучению

Рисунок 3 - Распределение мотивации к решению педагогических кейсов, %

Исходя из полученных результатов (рис. 2, 3) можно сделать вывод, что применение разработанной нами методики педагогических кейсов действительно положительно влияет на повышение уровня мотивации обучающихся в высшей школе, а также совершенствование базовых элементов, входящих в состав универсальных компетенций.

В заключение отмечаем, что инновационная интерактивная методика использования педагогических кейсов в высшей школе является одним из важнейших звеньев в образовательном процессе в формировании новой парадигмы и новых образовательных стандартов вузов. Данная методика действительно помогает соединить теоретические, фундаментальные знания, полученные в высших учебных заведениях с практическими навыками и компетенциями, необходимыми для успешной адаптации на рабочем месте, для успешного функционирования в профессиональной среде, что является основным пунктом в запросе работодателей. Также хочется отметить, что методика педагогических кейсов настолько универсальна, что может быть инкорпорирована в ряд гуманитарных дисциплин и производственных практик по различным направлениям подготовки в высшей школе.

Список литературы Методика применения педагогических кейсов в обучении студентов технических вузов (эмпирическое исследование)

- Гапсаламов А. Р., Атаманова А. В., Волкоморова В. В., Казаков А. В. Оценка эффективности кейс-метода в практико-ориентированной системе обучения // Мир науки. Педагогика и психология. 2018. Т. 6. № 3. С. 11.

- Землинская Т. Е., Ферсман Н. Г. Педагогические технологии формирования межкультурной компетентности (на примере использования кейс-технологий) // Вопросы методики и преподавания в вузе. 2016. № 5(19-2). С. 28-36.

- Илюшин Л. С. Использование «Конструктора задач» в разработке современного урока // Школьные технологии. 2013. № 1. С. 123-131.

- Исаева Т. Е. Модели определения профессиональной готовности выпускников железнодорожных вузов в мировом образовательном пространстве (теоретический аспект) // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. № 3 (95). С. 99-106. https://doi.Org/10.24158/spp.2022.3.15.

- Исаева Т. Е. Международные тенденции компетентностного подхода в профессиональной подготовке специалистов: стремление к единству и методологическая несогласованность // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. 2019. № 2. С. 88-91.

- Исаева Т. Е., Малишевская Н. А. Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке обучающихся технических вузов посредством использования электронных симуляторов // Педагогические науки. Вестник Череповецкого государственного университета. 2021. № 9. С. 132—145.

- Колесниченко А. Н. Актуальность смешанного обучения иностранным языкам в вузе // Преподаватель высшей школы в XXI веке: сб. тр. междунар. науч.-практ. конф. Т. 18. Ростов-на/Д., 2021. С. 308-314.

- Одарюк И. В. Ментальные карты в обучении иностранным языкам: за и против // Транспорт: наука, образование, производство (Транспорт-2021): сб. науч. тр. междунар. конф. Т. 3. Гуманитарные науки. Ростов /нД., 2021. С. 201-204.

- Черкасова М. Н., Тактарова А. В. Формирование цифровых коммуникативных иноязычных компетенций: реальность и перспективы (на примере преподавания иностранного языка в техническом вузе) // Преподаватель высшей школы в XXI веке: сб. тр. междунар. науч.-практ. конф. Т. 19. Ростов на/Д., 2022. С. 209-216.

- Armour K. M. Pedagogical cases: а new translational mechanism to bridge theory/research practice gaps in youth physical activity education (PAE) // Kinesiology Review. 2017. № 6. P. 42-50. https:// doi:10.1123/KR.2016-0037.

- Bloom B. S., Krathwohl D. R. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. By a committee of college and university examiners. Handbook 1: Cognitive domain. New York, 1956.

- Marunevich O., Kolmakova V., Odaruyk I., Shalkov D. E-Learning and M-Learning as tools for enhancing teaching and learning in higher education // A Case Study of Russia: SHS Web of Conferences 110, 03007 (2021). https://doi:10.1051/shsconf/202111003007.

- Raza S. A., Qazi W., Umer B. Examining the impact of case-based learning on student engagement, learning motivation and learning performance among university students // Journal of Applied Research in Higher Education. 2019. https://doi:10.1108/JARHE-05-2019-0105.

- Wolter B. H. K., Lundeberg M. A., Bergland M. Klyczek K., Tosado R., Toro A., White C. D. Student Performance in a Multimedia Case-Study Environment // Journal of Science Education and Technology. 2013. № 22. P. 215-225. https://doi.org/10.1007/s10956-012-9387-7.