Методологическая основа разработки стратегии развития социально-информационного интеллекта студентов: философский и общенаучный уровни

Автор: Корчемкина Ю.В., Уварина Н.В.

Рубрика: Методологические основания педагогики

Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Социально-информационный интеллект является ключевым качеством современного человека, и актуальность проблемы его развития определяется условиями информационного общества, в котором цифровые технологии активно внедряются во все сферы общества, а ключевыми ресурсами являются информация и знания. В статье обоснован выбор методологических подходов, составляющих философский и общенаучный уровни методологической основы разработки стратегии развития социально-информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации. Цель исследования – обоснование необходимости применения методологических подходов, составляющих философский и общенаучный уровни методологической основы разработки стратегии развития социально-информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации. В ходе исследования проведен анализ научных источников, в том числе значительного количества диссертационных исследований, и определена структура методологической основы исследования, философский уровень которой включает прагматический и диалектический подходы, а в качестве общенаучной основы исследования выступают системно-средовой, гомеостатический и полипарадигмальный подходы. Также установлено, что уровень теоретико-методологической стратегии составляют кибернетический и аксиологический подходы, а в качестве практико-ориентированной тактики выступает личностно-деятельностный подход. На основании анализа основных положений прагматического, диалектического, системно-средового, гомеостатического и полипарадигмального подхода определено значение каждого подхода для построения стратегии развития социально-информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации.

Социально-информационный интеллект, методологическая основа, философ-ский уровень, общенаучная основа, диалектический подход, прагматический подход, полипарадиг-мальный подход, системно-средовой подход, гомеостатический подход

Короткий адрес: https://sciup.org/147251622

IDR: 147251622 | УДК: 378:001.8 | DOI: 10.14529/ped250301

Текст научной статьи Методологическая основа разработки стратегии развития социально-информационного интеллекта студентов: философский и общенаучный уровни

Yu.V. Korchemkina, , N.V. Uvarina* , Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia

Актуальность проблемы развития социально-информационного интеллекта как интегрального проявления способностей, знаний и умений человека, которое обеспечивает эффективность адаптации к условиям информационного общества [35], определяется ключевыми характеристиками информационного общества. Наиболее важными из данных характеристик являются главенствующая роль информации и знаний, которые становятся основным ресурсом во всех сферах общества, а также активное развитие цифровых технологий [17].

Необходимо констатировать, что доступность различных цифровых технологий, которые должны упрощать обработку возрастаю- щих потоков информации, не способствует адаптации молодежи к условиям современного общества.

Построение стратегии развития социально-информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации позволит развивать у молодежи качества, помогающие им эффективно адаптироваться как к будущей профессиональной деятельности с учетом специфики современного общества, так и к повседневной жизни в динамично меняющейся среде.

Важным этапом проектирования стратегии является выбор теоретико-методологических оснований, которые, по мнению Н.О. Яковлевой, «определяют комплекс стратегических направлений исследования» и позволяют ре- шить ряд проблем, таких как упорядочение терминологического пространства науки, выявление закономерностей и принципов исследования и др. [48, с. 77].

Рассмотрим методологическую основу построения стратегии развития социальноинформационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации и представим подробно методологические подходы, составляющие философский и общенаучный уровни.

В данном исследовании мы придерживаемся определения И.В. Блауберга, Э.Г. Юдина, которые определяют методологический подход как «принципиальную методологическую ориентацию исследования, как точку зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения объекта), как понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования [5, с. 74].

На основе идей Н.В. Ипполитовой [14] и трактовки уровней методологии Е.В. Яковлева, Н.О. Яковлевой [47, с. 43] нами определена структура методологической основы исследования. Философский уровень методологической основы представлен прагматическим и диалектическим подходами. Общенаучную основу исследования составляют системносредовой, гомеостатический и полипарадиг-мальный подходы. Теоретико-методологическая стратегия включает кибернетический и аксиологический подходы. В качестве практико-ориентированной тактики выступает личностно-деятельностный подход.

По мнению Э.Г. Юдина, философская методология образует высший уровень методологии, а «ее содержание составляют общие принципы познания и категориальный строй науки в целом», соответственно, «философский уровень методологии реально функционирует … в качестве системы предпосылок и ориентиров познавательной деятельности» [46, с. 41].

Как отмечают Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева, «общенаучная основа характеризуется положениями, определяющими постановку проблемы, генеральных и локальных целей, идентификацию противоречий и позиций, отражающих логику научного поиска» [47, с. 43].

Целью статьи является обоснование необходимости применения методологических подходов, составляющих философский и общенаучный уровни методологической основы разработки стратегии развития социально- информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации.

Обзор литературы

Рассмотрим методологические подходы, составляющие философский уровень методологии исследования.

Прагматический подход (Ч. Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи) основан на тезисе, что «мир есть постоянно изменяющаяся и усложняющаяся система, задача человека – выживание в изменяющемся и усложняющемся мире» [27]. Советские ученые-философы в 50–70-е годы XX века анализировали философию прагматизма как «гносеологическое учение, которое рассматривает мышление в качестве биологического инструмента в борьбе за приспособление к условиям среды» [40].

Многие исследователи прагматизма отмечают, что его фундаментальной концепцией является концепция «сомнения – веры» Ч. Пирса (термин «вера» в данном контексте рассматривается в значении «убежденность», в некоторых исследованиях – «убеждение»), в соответствии с которой человеку свойственны два основных состояния: состояние сомнения и состояние веры [1]. Первое состояние связано с проявлением беспокойства, дискомфорта, недовольства собой и окружающим миром, желанием выйти из этого состояния. Для перехода в состояние веры и обретения способности действовать определенным образом для достижения успеха человеку необходимо принять решение и начать действовать. В процессе поиска решения до его принятия происходит познание [1, 41].

Таким образом, с позиций прагматизма в качестве основного свойства человеческой сущности рассматривается действие, целесообразная деятельность [32], а условием выживания человека является потребность в совершенствовании [33].

Исследователи прагматизма отмечают особую роль Дж. Дьюи в его развитии в целом, а также в его трактовке в контексте философии образования.

По мнению Дж. Дьюи, «максимально использовать все возможности для осуществления своих целей сможет только человек с развитым в процессе образования научным мышлением, которому присущи свобода и независимость суждений, умение согласовывать свои интересы с интересами окружающих людей» [9, с. 20]. Таким образом, данное мышление является абстрактным, рефлексивным, коммуникативным и креативным. Условиями развития данного мышления на всех стадиях обучения Дж. Дьюи считал опору на способности ученика, создание возможностей для проявления индивидуальности, развитие коммуникативных способностей обучающихся.

Теория пяти ступеней обучения Дж. Дьюи позволяет выделить следующие ступени: «чувство затруднения, определение проблемы, выдвижение гипотезы о возможном решении проблемы, логическая проверка гипотезы, дальнейшие наблюдения, приводящие к признанию или отклонению гипотезы» [9, с. 12], т. е. «цель исследования, которая состоит в получении необходимого решения, может быть достигнута путем мыслительных экспериментов и естественного отбора наиболее эффективных и практичных гипотез» [39]. В целом Дж. Дьюи, как и его предшественники Ч. Пирс и У. Джейс, был сторонником практического характера человеческого познания.

Еще одним важным аспектом философии образования Дж. Дьюи является педоцентри-стская модель школы, в которой обучающийся является «центром системы образования, вокруг которого все организуются» [31].

Диалектика в научных исследованиях чаще рассматривается как метод [7, 12]. Однако, опираясь на трактовку Н.В. Ипполитовой [14], в качестве философской основы исследования мы рассматриваем диалектический подход.

Согласимся с И.Б. Байхановым, что «диалектический материализм как научная доктрина применим к исследованию и объяснению самых разных явлений, к формированию видения мира и практического взаимодействия с ним» [3, с. 134]. Но в целом не только положения диалектического материализма как особой философской школы, но и все основные законы и положения диалектики универсальны и применимы к исследованию различных объектов.

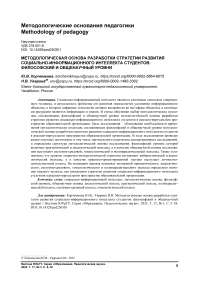

Л.А. Зеленов представляет структуру диалектики в следующем виде (рис. 1) [14].

Рис. 1. Структура диалектики

По этой же структуре будет строиться основа разрабатываемой нами педагогической стратегии развития социально-информационного интеллекта студентов: будет разработан понятийный аппарат, выявлены основные закономерности данного процесса и определены принципы развития исследуемого качества.

Одной из важнейших категорий диалектики является «развитие». Данный термин является одним из ключевых в нашем исследовании. В контексте диалектического подхода отметим точку зрения И.Я. Лойфмана и др. о том, что «развитие являет собой диалектически противоречивое единство изменений как обратимых, так и необратимых», а совокупность изменений «не хаотична, а образует в целом определенным образом упорядоченный, направленный, закономерный ряд изменений» [15, с. 167].

Законы диалектики Гегеля в трактовке Ф. Энгельса характеризуют различные аспекты развития: закон единства и борьбы противоположностей – причину и источник развития; закон перехода количественных изменений в качественные – механизм развития; закон отрицания отрицания – направленность и тенденции развития.

Законы диалектики были конкретизированы в форме принципов, которые характеризуют процесс познания: принцип всеобщего развития; принцип противоречивости, развития через противоположности; принцип всеобщей связи; принцип детерминизма; принцип системности [45].

Э.Г. Юдин отмечает, что «эвристическая роль диалектического материализма обеспечивается тем, что он ориентирует исследование на раскрытие объективной диалектики, выражая эту диалектику в законах и категориях» [46, с. 42].

В целом можно отметить, что значение философского уровня методологии исследования в том числе проявляется в том, что он представляет собой фундамент для построения остальных уровней: общенаучной основы, теоретико-методологической стратегии и практико-ориентированной тактики.

Системно-средовой подход, определенный нами в качестве общенаучной основы исследования, представляет собой интеграцию системного и средового подходов.

Основы системного подхода разработаны И.В. Блаубергом, Б.С. Гершунским, В.И. За- гвязинским, В.В. Краевским, В.Н. Садовским, Э.Г. Юдиным и др. Анализ современных диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора педагогических наук, в которых в качестве методологической основы применялся системный подход [3, 11, 43], показывает, что рассмотренные диссертации являлись разнонаправленными, представлялись к защите по различным специальностям, что свидетельствует об универсальности системного подхода в научных исследованиях.

Идеи системного подхода С.А. Кудж, В.Я. Цветков излагают следующим образом: «системный подход – направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение сложных систем. Он ориентирует исследование на: раскрытие целостности объекта; выявление существенных элементов; выявление многообразных типов связей между элементами; сведение совокупности элементов и связей в единую модель» [20].

Средовой подход (Ю.С. Мануйлов, В.И. Слободчиков, З.И. Тюмасева, Г.Г. Шек, В.А. Ясвин и др.) в настоящее время часто применяется в качестве методологической основы в педагогических исследованиях, в том числе диссертационных на соискание ученой степени кандидата наук [6, 13, 19].

Отметим, что, как и в ситуации с системным подходом, цели и объекты исследования в диссертациях, в которых в качестве методологической основы представлен средовой подход, очень разнообразны, соответственно, можно говорить об универсальности данного подхода.

Общую суть средового подхода изложил Ю.С. Мануйлов в контексте воспитательной деятельности:

-

а) в методологическом плане – это подход к человеку со стороны природного и социального окружения, превращаемого субъектом управления в среду его развития и формирования;

-

б) в теоретическом плане средовой подход – это терминологическая система стратегии опосредованного (через среду) управления процессами развития и формирования человеческой личности;

-

в) в технологическом смысле средовой подход есть система действий субъекта управления, организующего среду и управляющего ее влияниями [28].

Многие авторы педагогических исследований опираются одновременно на системный и средовой подходы. При этом можно выделить исследования, в которых системный и средовой подходы выступают как самостоятельные в рамках комплекса подходов (Е.Н. Кикоть, Н.И. Шевченко [16], Э.М. Валеева, Р.А. Литвак [22], Л.В. Мардахаев [29] и др., а также работы, в которых в качестве методологической основы используется интегрированный системно-средовой подход (М.В. Белоусов, В.А. Чупина [4], А.А. Сала-матов, Б.Д. Крапивин [36] и др.).

В нашем исследовании с позиций системного подхода, т. е. как сложные системы, рассматриваются социально-информационный интеллект человека, реально-виртуальное пространство образовательной организации для развития социально-информационного интеллекта студентов и непосредственно система развития социально-информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации. При этом виртуальное образовательное пространство само по себе в трактовке Г.Н. Серикова «представляет собой образовательную среду, структурированную по определенным координатам» [37, с. 33–34], то есть может рассматриваться с позиций средового подхода. Следовательно, процесс развития социальноинформационного интеллекта студентов может рассматриваться как функционирование систем в определенной среде.

Гомеостатический подход как методология педагогического исследования впервые рассмотрен Е.Н. Дзятковской, однако даже она отмечает, что данный подход в педагогике применяется крайне редко, хотя и является перспективным, например, при разработке модели образовательной среды [10, 18].

Е.Н. Дзятковская рассматривает гомеостатику как ветвь кибернетики [10], другие исследователи, например, И.В. Прангишвили, считают гомеостатический подход разновидностью системного [34, с. 89]. Однако, опираясь на мнение Ю.М. Горского, А.М. Степанова, А.Г. Теслинова [8], мы считаем, что, хотя гомеостатика связана и с различными науками, ее можно рассматривать как самостоятельную науку.

И.В. Прангишвили определяет гомеостатику как «науку об управлении жизнеспособностью системы» [34, с. 324] и отмечает, что ее суть заключается в «учете в системе взаимодействующих противоположных начал и управлении их внутренним противоречием», которое «способствует сохранению устойчивости системы» [34, с. 325].

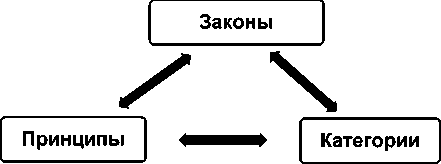

Ю.М. Горский, А.М. Степанов, А.Г. Тес-линов утверждают, что «поддержание гомеостаза в управляемом процессе обеспечивается за счет некоторого механизма, названного гомеостатом или гомеостатической системой, которая структурно устроена в виде треугольника» [8, с. 46]. Модель гомеостатической системы представлена на рис. 2.

Рис. 2. Модель гомеостатической системы

Три полюса в данном треугольнике представляют собой управляющие механизмы. Полюсы А и Б имеют как внутренние противоречия, так и внешнее противоречие между собой и при этом управляют некоторым одним и тем же процессом. Третий полюс является тем механизмом, который управляет ими [8, с. 48].

Гомеостатическое управление сложными системами непосредственно строится на управлении существующими в них противоречиями. При этом гомеостатические системы, «те системы, которые способны поддерживать гомеостаз, обладают гомеостатируемыми свойствами – это свойства всей системы в целом, для которых установлена определенная норма, при соблюдении которой считается, что функциональное состояние систем нормально» [10].

Хотя в первую очередь положения гомеостатики используются при исследовании природных систем, однако очевидно, что данное направление распространилось и на другие науки. Можно констатировать, что диссертационных исследований, не связанных с биологическими и медицинскими науками, но содержащих элементы гомеостатики, достаточно мало. Однако даже эти исследования (в основном по экономическим и техническим наукам) демонстрируют универсальность гомеостатического подхода при исследовании различных объектов. При этом анализ источников позволяет выявить достаточно большое количество научных направлений, в которых существуют попытки применения элементов гомеостатики: государственное управление [50], туризм [21], нейронные сети, сетевые структуры программного обеспечения [2] и др., что только подтверждает эту универсальность и позволяет говорить именно о гомеостатическом подходе как методологической основе различных исследований. Однако, за исключением трудов Е.Н. Дзятковской и ее соавторов [10, 49], данный подход в педагогических исследованиях практически не применяется.

При этом рассмотрение педагогических систем свидетельствует о том, что в них имеются предпосылки для управления на основе противоречий, то есть применения гомеостатического подхода к рассмотрению основных систем: социально-информационного интеллекта человека, реально-виртуального пространства образовательной организации, системы развития социально-информационного интеллекта студентов.

Полипарадигмальный подход активно используется в социологии (В.А. Ядов и др.), и, как отмечает А.Н. Малинкин, при его использовании «часто смешивают логическое и психологическое значение термина «подход»: соответственно методологию социологического исследования и исследовательскую методологию психолога» [26]. В педагогических исследованиях полипарадигмальный подход также имеет неоднозначную интерпретацию и применяется как исследовательская методология, как теория концептуального моделирования образовательной системы, как теоретическая основа проектирования и реализации процесса обучения [24].

Согласимся, что все трактовки имеют право на существование, но даже в рамках данных трактовок у исследователей нет единства в понимании сущности полипарадигмального подхода.

В.И. Матис, рассуждая об полипарадиг-мальном подходе как методологической основе создания современной школы, анализирует образовательные парадигмы, выделяет соответствующие им подходы: антропологический (личностно-ориентированная парадигма), ак-меологический (когнитивно-информационная, компетентностная парадигмы), культурологический (культурологическая парадигма), по-ликультурный (поликультурная парадигма). Далее он приходит к выводу о том, что для создания грамотной стратегии развития шко- лы «в системе образования должны быть представлены ... все парадигмы образования» [30].

Э.Р. Хакимов осуществляет конструирование процесса поликультурного образования и определяет содержание и результаты каждого этапа данного процесса с позиций трех мировоззренческих парадигм: технократической, гуманитарной, парадигмы традиции [42, с. 28].

Т.Г. Макусева, И.А. Стеценко, В.А. Шершнева и др. в разных интерпретациях представляют полипарадигмальный подход как интеграцию нескольких подходов [25, 38, 44].

Полипарадигмальность как применение комплекса методологических подходов является неотъемлемой частью любого педагогического исследования. Так, в данном исследовании методологическая основа включает в себя диалектический, прагматический, системно-средовой, гомеостатический, полипа-радигмальный, кибернетический, аксиологический, личностно-деятельностный подходы.

Однако в трактовке полипарадигмального подхода мы придерживаемся мнения Л.С. Лихачевой, которая понимает его как «своего рода «методологическую триангуляцию», перекрестную интерпретацию одного и того же объекта несколькими дополняющими друг друга источниками (исследовательскими парадигмами)», которая «создает разное «видение» этого объекта» и «способствует более полному и разностороннему представлению о нем» [23]. Такая интерпретация полипара-дигмального подхода позволяет дополнять комплекс подходов, составляющих методологическую основу исследования, отдельными положениями других подходов, а также трактовать ключевые объекты исследования с разных позиций.

Материалы и методы

В процессе исследования применялся комплекс общенаучных (анализ, синтез, индукция, дедукция) и специальных методов. Был проведен анализ литературы по проблемам развития социально-информационного интеллекта студентов и построения реальновиртуального пространства образовательной организации. Для обоснования выбора методологической основы построения стратегии развития социально-информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации проанализированы диссертационные исследования, в которых применялись прагматический, диалектический, системно-средовой, гомео- статический, полипарадигмальный и другие подходы.

Результаты и обсуждение

На основании анализа научных источников было определено значение описываемых подходов для построения стратегии развития социально-информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации.

Прагматический подход лежит в основе построения общей технологии исследования в части выдвижения и проверки гипотезы исследования на основании практической деятельности. Кроме того, основополагающие аспекты прагматизма, связанные с необходимостью выживания человека в постоянно меняющемся мире и адаптацией к условиям общества, подтверждают важность развития ключевого качества человека - социальноинформационного интеллекта. Сочетание пе-доцентристских идей, трактующихся современной наукой как личностно ориентированный характер образования, и трактовки деятельности как основополагающего свойства человека позволяет определить личностнодеятельностный подход в качестве практикоориентированной тактики исследования. Также из педоцентристских идей вытекают положения аксиологического подхода, рассматриваемого нами как теоретико-методологическая стратегия исследования.

Положения диалектического подхода, изложенные в его законах и принципах, позволяют определить в качестве общенаучной основы системно-средовой подход, базирующийся на принципах системности, детерминизма и всеобщей связи; гомеостатический подход, в основе которого лежат принципы всеобщего развития и развития через и дополняются кибернетическим подходом, позволяющим управлять сложными системами, а также полипарадигмальным подходом, способствующим изучению сложных объектов и систем на основании их интерпретации несколькими исследовательскими парадигма-ми.противоположности. Данные подходы развиваются

Значение системно-средового подхода как интеграции системного и средового в данном исследовании заключается в том, что развитие социально-информационного интеллекта студентов происходит в реальновиртуальном пространстве образовательной организации, то есть мы рассматриваем дан- ный процесс как функционирование систем, которое осуществляется в определенной среде.

С позиций гомеостатического подхода рассмотрены три основные системы: социально-информационный интеллект человека, реально-виртуальное пространство образовательной организации, система развития социально-информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации. В системах выявлены основные противоречия, сформулированы принципы управления системами на основе противоречий.

Полипарадигмальность в данном исследовании, в первую очередь, заключается в том, что помимо подходов, составляющих методологическую основу исследования, при разработке стратегии развития социальноинформационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации применялись отдельные положения других подходов: нуклеарного, многомерного и др. Кроме того, ключевые объекты исследования - социально-информационный интеллект, реально-виртуальное образовательное пространство, система развития социально-информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации - интерпретировались нами с разных позиций, что выразилось в создании комплекса взаимосвязанных моделей.

Заключение

Адаптация выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования к условиям информаци- онного общества является важным аспектом успешного начала профессиональной деятельности. Следовательно, развитие социально-информационного интеллекта, способствующего такой адаптации, входит в число стратегических задач образовательных организаций, реализующих любые программы среднего профессионального и высшего образования.

Разработка стратегии развития социально-информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации, представляющей собой план действий в условиях неопределенности, позволит описать пути достижения цели, этапы ее достижения, критерии их выполнения и т. д. Основой разработки стратегии является комплекс методологических подходов.

Философский уровень методологической основы разработки стратегии развития социально-информационного интеллекта студентов в реально-виртуальном пространстве образовательной организации, представленный прагматическим и диалектическим подходом, является основой построения других уровней методологии. Методологические подходы общенаучного уровня (системно-средовой, гомеостатический, полипарадигмальный) лежат в основе формулировки проблемы исследования и определения направлений научного поиска для решения данной проблемы. Всесторонняя разработка всех уровней методологической основы исследования позволит в дальнейшем также определить принципы развития социально-информационного интеллекта студентов.