Междисциплинарная методология ситуационного подхода в огневой подготовке курсантов МВД России

Автор: Лупырь Валерий Григорьевич

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Общая педагогика. Теория и методика профессионального образования, обучения и воспитания

Статья в выпуске: 2 (93), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Обосновывается междисциплинарная теория и методология ситуационного подхода при формировании профессиональных компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия. Цель - исследование ситуационной методологии с усовершенствованием инструментария научного поиска смысловой реальности профессионально ориентированных ситуаций, отражающих сущность профессиональной компетенции «правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия». Материалы и методы. Анализ учебно-методической и научной литературы, в которой раскрываются концептуальные теоретические и методологические основы общенаучного, междисциплинарного ситуационного подхода. Результаты и обсуждение. Благодаря своей универсальности ситуационный подход отражает наличие интеграционных связей между учебными дисциплинами при формировании профессиональных компетенций правомерного и эффективного применения оружия, способствует развитию платформы ситуационной методологии для преодоления противоречий между теоретическим объяснением и практико-визуальным восприятием алгоритма действий в процессе принятия решения на применение огнестрельного оружия. Выводы. Результаты обоснования методологии ситуационного подхода в огневой подготовке позволят разработать и применить в учебном процессе программный комплекс обучения и контроля знаний правовых основ применения оружия в процессе оперативно-служебной деятельности.

Ситуационный подход, методология, междисциплинарность, стандарты, профессиональные компетенции, огневая подготовка

Короткий адрес: https://sciup.org/149142869

IDR: 149142869 | УДК: 377 | DOI: 10.24412/1999-6241-2023-293-210-216

Текст научной статьи Междисциплинарная методология ситуационного подхода в огневой подготовке курсантов МВД России

Valery G. Lupyr’ 1, Candidate of Science in Pedagogy, Associate-Professor, Professor at the chair of Firearms’ Training; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Вступившие в силу важнейшие концептуальные и нормативно-правовые документы Минобрнауки России, в частности Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (далее — стандарты), потребовали определенной корректировки содержания тематического планирования рабочих программ учебной дисциплины «Огневая подготовка» с последующей разработкой методического обеспечения. Как известно, задачей дисциплины «Огневая подготовка» является формирование знаний, умений и прочных навыков безопасного обращения с оружием и производства меткого выстрела. В соответствии с требованиями стандартов к указанным задачам добавляется формирование профессиональной компетенции «правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия».

После введения в действие стандартов мы вели интенсивный поиск новой парадигмы современных подходов к обучению огневой подготовке, в частности профессиональных компетенций, рассматривали различия в подходах к обучению стрельбе из пистолета и к формированию способностей правомерного и эффективного применения оружия [1–3], разработали серию учебно-методических пособий 1, а также в рамках гранта инновационную образовательную программу «Использование технического и имитационного оборудования в процессе тактико-технической подготовки курсантов образовательных учреждений

МВД России к эффективному и правомерному применению табельного оружия».

В системе образовательных организаций МВД России предложено большое количество различных подходов к комплексному взаимодействию учебных дисциплин профессионально-служебной подготовки. Результатом проведенных научных исследований стало создание в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя учебно-научного комплекса дисциплин профессионально-служебной подготовки (в настоящее время — учебно-научный комплекс специальной подготовки). Инициатором создания и первым руководителем комплекса являлся профессор Юрий Филиппович Подлипняк. При этом основная его идея заключалась в реализации в учебном процессе комплексного взаимодействия дисциплин тактико-специальной, огневой и физической подготовки, эффективность которой подкреплялась научным обоснованием и экспериментальным подтверждением правильности выбранного направления в ходе проведения научно-исследовательских работ.

Несмотря на огромное число теоретических и практических разработок, данный подход не стал ведущей идеей в системе образовательных организаций МВД России. Ее реализация встретилась с серьезными трудностями. Например, в Омской академии МВД России ликвидирован учебно-научный комплекс профессиональной служебной и физической подготовки 2.

В теории и практике педагогического образования имеются теоретические и практические предпосылки для решения рассматриваемой проблемы. В рамках многих концепций одним из самых эффективных признан ситуационный подход [4, с. 106]. Он все более прочно завоевывает свои позиции в самых различных областях юридической науки и практической деятельности, поскольку позволяет установить связь между различными разделами науки, с одной стороны, и между рекомендациями науки и практической деятельностью — с другой [5, с. 45].

Правильность выбранного нами направления подтверждается и выводом специалистов о том, что учебная дисциплина «Огневая подготовка» обладает большим потенциалом формирования и развития способностей самостоятельного принятия решений в ситуациях служебной деятельности [6, с. 164]. Результаты проведенного А. А. Поповым эмпирического исследования позволяют утверждать, что нормы закона, регулирующие условия, порядок и пределы применения сотрудником полиции огнестрельного оружия, курсантами усваиваются слабо, в связи с чем они затрудняются юридически грамотно действовать в практической деятельности и не допускать ошибок [7].

Таким образом, анализ актуальности исследуемой проблематики позволил прийти к выводу, что наиболее эффективным подходом к формированию профессиональной компетенции правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия выступает использование в учебном процессе технологии решения междисциплинарных ситуационных задач.

Целью нашей работы является исследование ситуационной методологии с усовершенствованием инструментария научного поиска смысловой реальности профессионально ориентированных ситуаций, отражающих сущность профессиональной компетенции «правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия».

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. Ситуационный подход — понятие методологии и философии науки, отражающее специфический взгляд на реальность и способы ее рационального освоения, обусловленный теорией ситуации и направляющий развитие ситуационной методологии [8, с. 15–16]. Философия определяет общий подход, указывает метод познания педагогических явлений. От понятия «метод» и происходит понятие «методология». Методология — это система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности 3.

Все тактические и методические рекомендации реализуются в конкретных ситуациях [9, с. 264]. Не случайно в последние годы при проведении исследований по различным проблемам ученые все чаще обращаются к ситуационному подходу. Предпринята попытка сформулировать концепцию ситуационного подхода как методологического направления в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, в криминалистической науке разрабатывается проблематика следственных ситуаций [10, с. 20], на базе Казанского государственного технического университета им. А. Н. Туполева создан «Центр ситуационных исследований», целями которого являются разработка общенаучной теории ситуационного подхода и его применение в различных областях познания [11, с. 7].

Иными словами, миссия ситуационного подхода заключается не только в создании теоретической целостности процесса обучения в соответствии с требованиями стандартов, но и в привнесении в педагогическую практику живых, жизненных смыслов, отражающих практическую деятельность будущих сотрудников полиции.

Рассматривая ситуационный подход как переход к междисциплинарности в содержании образования, необходимо отметить, что междисциплинарность на- чинается с момента, когда усилиями хотя бы двух дисциплин создаются условия для получения новых знаний [12, c. 5–8]. Работы В. В. Зеньковского, В. П. Вахтерова, Д. Дьюи, В. Ф. Одоевского и С. И. Гессена можно считать основополагающими для идей междисциплинарного обучения как в зарубежной, так и в отечественной педагогике [13, с. 180].

За терминами «ситуации», «примеры» сокрыт исходный материал для возведения теоретических конструкций ситуационных заданий. Кроме того, необходимо помнить, что разработка и последующее использование ситуационных заданий в учебном процессе служат в качестве средства, обеспечивающего понимание применения правовых норм в конкретном случае, будь то специальные средства, огнестрельное оружие или физическая сила. Без «ситуационно-демонстративного» компонента, без наглядного тренинга в принятии решений применения огнестрельного оружия затруднительно говорить о понимании обучающимися правовых норм, навыке логически верно и грамотно принимать решения.

Профессионально ориентированные ситуации позволяют воссоздать в учебном процессе предметный и социальный контекст педагогической деятельности, в силу чего они выступают единственным эффективным способом выявления у студентов (курсантов) профессиональной компетентности и объективным средством оценки уровня ее сформированности [4, с. 107].

Решение ситуационных задач в процессе огневой подготовки по правомерному применению табельного оружия представляется альтернативным вариантом пра-вопонимания оснований и порядка применения оружия, гибким и оперативным инструментом формирования профессиональных компетенций.

В педагогике существуют подходы к обучению, которые не укладываются в рамки классической классноурочной системы [14, с. 233]. Все чаще принимаются во внимание индивидуальные особенности обучающегося: развитие памяти, внимания, работоспособности, разрабатываются методы вовлечения в моделирование ситуаций. Педагогика все больше ориентируется на индивидуальность, нежели на выработку неких стандартов. Очевидно, что отступление от шаблонов может принести определенную пользу.

Интересен в этом плане опыт профессиональной подготовки кадров правоохранительных органов США. Одним из самых известных полицейских учебных заведений является Академия Федерального бюро расследований, расположенная внутри огромной территории корпуса морской пехоты. С использованием стрельбища этого корпуса слушатели могут получить качественную огневую подготовку и навыки стрельбы из любого вида оружия. Главная достопримечатель- ность Академии — тактический полигон Хогантаун, или «Аллея Хогана», на котором слушатели отрабатывают различные практические навыки, в том числе задержания преступников. «Аллея Хогана» представляет собой типичные американские улицы, характерные для небольших городов США. За фасадами домов функционируют учебные аудитории, укомплектованные современными аудиовизуальными средствами и воспроизводящие реальную жизненную обстановку. Здесь есть банк, отель, прачечная, парикмахерская, почта, магазины и т. д. Город населен актерами, которые играют роли, соответствующие изучаемым слушателями программам. Большинство просто статисты, изображающие случайных прохожих, но есть и свои профессиональные террористы, грабители, наркоторговцы и прочие антиобщественные элементы. На «Аллее Хогана» постоянно работают около двух десятков сценаристов, сочиняющих криминальные истории. Авторы и преподаватели наблюдают за всем происходящим из потайных помещений. Сценарии разыгрывают действующие актеры, задача которых — создать подлинные ситуации и вызвать у слушателей соответствующие им реакции [15, с. 272–277].

Материалы и методы

Основу научных исследований составляли научные концепции: «Теория оптимизации обучения» (Ю. К. Бабанский), «Теория проблемного обучения» (А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, А. В. Брушлинский, Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер), «Проблемно-комплексная теория» (Б. Суходольский), «Теория междисциплинарного обучения» (В. В. Зеньковский, В. П. Вахтерев, В. Ф. Одоевский, С. И. Гессен) и др.

Использовались анализ учебно-методической и научной литературы, в которой раскрываются концептуальные теоретические и методологические основы общенаучного, междисциплинарного ситуационного подхода, а также разработанный комплект настольных фигур для применения в лабораторных условиях, содержащих признаки обстоятельств применения огнестрельного оружия сотрудником полиции.

Результаты и обсуждение

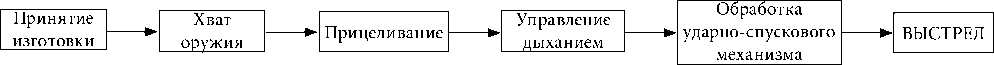

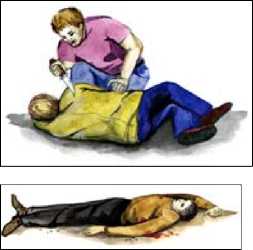

Алгоритм действий при производстве выстрела из пистолета на занятиях и в процессе оперативнослужебной деятельности. Методика обучения базовой стрелковой подготовке является основой при формировании навыков правильного обращения с оружием и производства меткого выстрела. По окончании вуза выпускник должен обладать способностью правомерно и эффективно применять табельное оружие. Это есть социальный заказ нашего общества, а также требования стандартов, которые предполагают не только правильное обращение с оружием и производство меткого выстрела, а более широкий спектр профессиональных действий в процессе оперативнослужебной деятельности с оружием. На рисунке 1 показан алгоритм действий при выполнении стрелкового упражнения из пистолета в процессе занятий по огневой подготовке и алгоритм действий сотрудника полиции в процессе оперативно-служебной деятельности при применении огнестрельного оружия.

Таким образом, в процессе оперативно-служебной деятельности сотруднику полиции необходимо:

-

а) принять решение о применении табельного оружия (возникли основания);

-

б) проверить соответствие решения нормам закона и продумать тактику: исключить поражение «третьих» лиц (тактические способы действий); принять меры к тому, чтобы в процессе применения табельного оружия причиняемый вред жизни и здоровью был минимальным;

-

в) произвести прицельный выстрел.

Именно такой алгоритм действий должен осуществить сотрудник полиции в случаях, когда принимается решение о применении табельного оружия. Кроме того, в ограниченное время необходимо воспроизвести в памяти ст. 23 Федерального закона «О полиции» (далее — Закон о полиции) 4, которая предусматривает право применять огнестрельное оружие, или, как указывают некоторые специалисты [16, с. 20–65], «мгновенно» принять решение о применении оружия. Следует

а

б

Рис. 1. Различия алгоритма действий: а) при производстве выстрела на занятиях по огневой подготовке;

б) при применении огнестрельного оружия в процессе оперативно-служебной деятельности

( Fig. 1. Differences of procedure of actions in (a) making a shot at marksmanship lessons and (b) using firearms in operative work)

отметить, что все эти действия сопровождаются и выраженным эмоционально-психологическим фоном.

Но еще большей проблемой является то обстоятельство, что данный алгоритм действий применения оружия не отрабатывается в процессе практических занятий, не формируется навык использования очередности правильных двигательных действий в соответствии с требованиями Закона о полиции (принятие решения о применении оружия, подача команд, предупреждение о применении оружия и т. д.).

Представленные в Наставлении по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации (далее — Наставление) 5 образцы мишеней (1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б) позволяют говорить о том, что существующее равновесие между обучением технике стрельбы и формированием профессиональной компетенции правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия достаточно подвижно: на различных стадиях обучения преобладают то процессы дифференциации, то процессы интеграции. Например, в Наставлении предусмотрен ряд упражнений стрельб из пистолета с литерой «А», в условиях выполнения которых целью является «грудная фигура с кругами» или «специальная поясная мишень № 2». В первом упражнении оценочный показатель определяется количеством выбитых очков, во втором — количеством попаданий в специально определенную зону поражения, а именно: «рука с оружием».

Таким образом, анализируя представленные упражнения стрельб из пистолета с позиций компе-тентностного подхода, можно говорить о подвижности учебного процесса. В первом случае присутствует процесс дифференциации, во втором — интеграции. Поражая специальную зону «рука с оружием», курсант использует опыт конкретных действий, приобретенных при выполнении первого упражнения для решения задач, которые возникают в процессе оперативнослужебной деятельности. В частности, «специальная поясная мишень» характеризует ситуацию, представленную в п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона о полиции (для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья). Результатом выполнения второго упражнения считается не только количество попаданий, но и поражение специальной зоны «рука с оружием». Создается конкретная ситуация, отражающая профессиональный характер, с помощью которой формируются требуемые компетенции.

Формирование навыков правомерного применения оружия в процессе решения ситуационных задач. Первый опыт применения в учебном процессе ситуационного подхода мы приобрели в ходе проведения научно-исследовательской работы по заявке ДГСК МВД России 6. Основной акцент в работе делался на формировании у курсантов профессиональноприкладного мышления и, как следствие, умения оперировать приобретенными ранее знаниями при решении предложенных междисциплинарных ситуационных задач по определению правовой оценки правомерности применения огнестрельного оружия. При этом были отмечены не только пробелы в знаниях правовых основ применения оружия, но и трудности определения правовой оценки правомерности его применения при моделировании различных ситуаций. В итоге мы пришли к выводу, что формирование навыков правомерного применения оружия в процессе решения ситуационных задач необходимо осуществлять в два этапа.

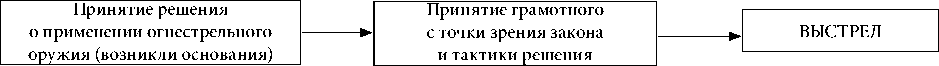

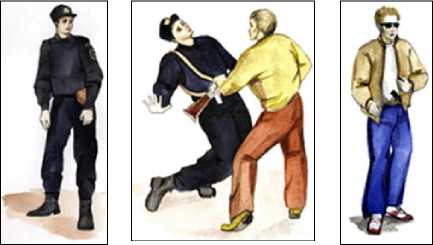

Первый — освоение правовых основ применения оружия. Словесно-наглядные методы сочетаются с применением метода моделирования ситуаций с использованием разработанного комплекта настольных фигур в лабораторных условиях, содержащих признаки обстоятельств применения огнестрельного оружия сотрудником полиции, предусмотренного Законом о полиции (рис. 2). Иными словами, визуализация информации — это процесс представления абстрактных данных в виде изображений, которые могут помочь в понимании реализации правовых норм применения оружия в процессе практического решения ситуационных задач.

Далее курсанту (слушателю) предлагалось, выбрав из предоставленного комплекта фигур, смоделировать ситуацию по применению огнестрельного оружия, характеризующую одну из частей ст. 23 Закона о полиции, например п. 1, ч. 1 ст. 23. Обучающийся должен расставить фигуры таким образом, чтобы смоделированная им ситуация отражала решение поставленной перед ним задачи. Кроме того, респонденты должны пояснить в каждом случае основания для применения огнестрельного оружия.

Второй — обучение практическому применению оружия. Образцом для изготовления специальных ростовых мишеней служит представленный на рис. 2 комплект настольных фигур, позволяющий моделировать различные ситуационные задачи с использованием технического оборудования (подъемники, поворотные установки и др.).

При осуществлении процесса обучения правомерному применению оружия с позиций ситуацион-

Рис. 2. Комплект настольных фигур для обучения правовым основам применения огнестрельного оружия

( Fig. 2. A set of desktop shooting targets for teaching legal basics of using firearms)

ного подхода происходит смещение акцентов в теории познания с мысленного восприятия текста ст. 23 Закона о полиции на конструирование практических ситуаций, характеризующих правонарушения. Иначе говоря, познание выступает не только как отражение

объективной реальности моделируемой ситуации по применению оружия сотрудником полиции, но и как конструирование ситуации с использованием специальных ростовых мишеней и комплекта фигур, отражающей действия самого правонарушителя. Тем самым формируется понимание смысла проектирования правонарушающей ситуации.

Таким образом, моделирование ситуаций правомерного применения огнестрельного оружия в соответствии с требованиями норм Закона о полиции позволяет добиться положительного эффекта при формировании компетенций за счет приближения к реальным, практическим задачам профессиональной сферы деятельности.

Выводы

-

1. Проведенные исследования показали недостаточный уровень знаний правовых основ применения оружия, а также определения правовой оценки правомерности его применения при моделировании различных ситуаций.

-

2. Прирост научного знания о ситуационных подходах в огневой подготовке курсантов МВД России при формировании профессиональных компетенций может стать основанием дальнейшей работы по гармонизации Наставления и требований ст. 23 Закона о полиции при разработке образцов мишеней.

Перспективы. Продолжить начатые в 2006 г. исследования по заявке ДГСК МВД России с дальнейшей разработкой междисциплинарной технологии обучения и контроля формирования профессиональной компетенции «правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия».

Разработать комплект специальных мишеней, оформить в виде ситуационных комплексов, отражающих различные аспекты ст. 23 Закона о полиции.

Разработать и внедрить в учебный процесс программный комплекс обучения и контроля знаний правовых основ применения оружия в процессе оперативно-служебной деятельности.

Список литературы Междисциплинарная методология ситуационного подхода в огневой подготовке курсантов МВД России

- Лупырь В. Г. Педагогические условия изучения дисциплин профессиональной служебной и физической подготовки курсантов МВД России // Научный портал МВД России. 2015. № 4(32). С. 130-135.

- Лупырь В. Г. Оценка качества огневой подготовки выпускника вуза как интегративный показатель // Совершенствование образовательных программ, планирование и реализация учебного процесса: мат-лы всерос. науч.-метод. конф. / пред. редкол. М. С. Десятов. Омск, 2022. С. 125-128.

- Лупырь В. Г. Компетентностный подход в оценке качества подготовки выпускника вуза МВД России // Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной физической подготовки: сб. статей. Могилев, 2022. С. 191-196.

- Донскова Е. В. Профессионально ориентированные ситуации в педагогическом образовании: сущность, проектирование, реализация // ДИСКУССИЯ. 2014. № 9(50). С. 105-110.

- Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: монография / под ред. проф. Н. П. Яблокова. М., 1997. 245 с.

- Купавцев Т. С. Способность принимать решения в ситуации огневого контакта как профессиональная компетенция сотрудника МВД России // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2018. № 2(35). С. 164.

- Попов А. А. Поликомпонентная технология огневой подготовки курсантов образовательных организаций высшего образования МВД России: автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2021. 26 с.

- Векленко П. В. Ситуационные представления: генезис, сущность, перспективы: монография. Омск, 2012. 114 с.

- Давыдов С. И. Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: монография. Барнаул, 2009. 264 с.

- Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997. 46 с.

- Солодухо Н. М. Характеристика ситуации и сущность ситуационного подхода как средство познания // Ситуационные исследования: по мат-лам всерос. семинара / под общ. ред. проф. Н. М. Солодухо. Вып. 1: Ситуационный подход. Казань, 2005. 188 с.

- Галкин Д. В. Знание или мышление: об актуальности междисциплинарного обучения в современном образовании // Стратегии междисциплинарного обучения: мат-лы I обл. науч.-практ. конф., 2005. Томск, 2005. С. 5-8.

- Бушковская Е. А. Междисциплинарная интеграция как феномен философии и стратегии обучения // Молодой ученый. 2009. № 5(5). С. 178-182.

- Куприянов Б. В. Ситуационно-ролевая игра как средство общепедагогической подготовки будущего учителя: дис. ... канд. пед. наук. Ярославль, 1996. 233 с.

- Асямов С. В., Миразов Д. М., Таджиев А. А., Якубов А. С. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: учеб. пособие. Ташкент, 2010. 452 с.

- Соловей Ю. П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации: монография. Омск, 1993. 220 с.