Международный методический симпозиум как фактор продвижения инновационных педагогических технологий

Автор: Захарова Ольга Алексеевна

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Рубрика: Восточно-Европейская секция

Статья в выпуске: 2 т.15, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлен педагогический сценарий проведения повышения квалификации преподавателей высшей школы, встроенного в международный методический симпозиум «Современные проблемы многоуровневого образования», с использованием системы «СКИФ» для информационной поддержки дистанционной фазы обучения. Данный сценарий, реализованный по программе «Информационное пространство преподавателя высшей школы в системе многоуровневого образования», был отмечен медалью в конкурсе «E-Learning Industry Trends-2011» на международной конференции «MOSCOW EDUCATION ON LINE». Сценарий позволяет повысить эффективность повышения квалификации за счет использования дистанционных образовательных технологий и научного потенциала участников Симпозиума по актуальному направлению.

Педагогический сценарий, повышение квалификации, дистанционное обучение, информационная образовательная среда.

Короткий адрес: https://sciup.org/14062392

IDR: 14062392

Текст научной статьи Международный методический симпозиум как фактор продвижения инновационных педагогических технологий

Развитие системы непрерывного обучения преподавателей высшей школы и реализация принципа: «образование – через всю жизнь» диктует необходимость применения новых подходов в системе переподготовки и повышения квалификации.

Система повышения квалификации преподавателей в России является основой качественного профессионального образования. В современной ситуации, когда смена образовательных парадигм происходит каждое десятилетие, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей отстает от требований социальной системы и нуждается в коренной перестройке. Из архаичной и консервативной системы старых «ФПК» сегодня должна родиться альтернативная, динамично развивающаяся структура с максимальной ориентацией на конкретные запросы рынка образовательных услуг и поддержку индивидуальных потребностей каждого активного преподавателя.

Многие передовые вузы России проводят серьезную исследовательскую работу в области разработки современной методологии повышения квалификации. Ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» используют в системе повышения квалификации информационно-образовательную среду и определяют ее как системно организованную совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратнопрограммного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера [1]. Большая заслуга по внедрению информационно -коммуникационных технологий в процесс повышения квалификации преподавателей принадлежит Институту информационных технологий в образовании (ИИТО) Юнеско в Москве [2], специалисты которого активно внедряют в России европейский опыт в повышении квалификации и переподготовке специалистов на основе дистанционных технологий обучения. Однако, несмотря на успехи в области организации повышения квалификации отдельных ведущих вузов и специализированных организаций, проблема качественного обучения сегодня остается достаточно острой, как для преподавателей технических, так и естественнонаучных и гуманитарных дисциплин.

Необходимым условием роста эффективности повышения квалификации преподавателей может стать интеграция вузов в новые педагогические сообщества, построенные по определенным правилам. Каким бы высоким потенциалом ни обладал базовый вуз, в любой программе повышения квалификации можно найти разделы и темы, лучше проработанные в методическом и технологическом плане в другом учебном заведении и в другой педагогической системе. Одним из примеров подобной интеграции методического и технологического опыта ведущих вузов, используемого в системе повышения квалификации преподавателей, может стать встраивание обучения в программы научно-методических конференций.

В центре дистанционного обучения и повышения квалификации (ЦДО и ПК) ДГТУ был разработан и опробован педагогический сценарий повышения квалификации по программе «Информационное пространство преподавателя высшей школы в системе многоуровневого образования» в очно-дистанционной форме, встроенного в работу Международного научно-методического симпозиума « Современные проблемы многоуровневого образования».

Понятийный аппарат исследования.

В основу понятийного аппарата проведенного педагогического исследования были положены категории и определения в области инновационных технологий обучения, разработанные в ИИТО Юнеско (г. Москва). Логика данного выбора была продиктована тем фактором, что на базе ЦДО и ПК ДГТУ в 2006 году был образован Авторизованный учебный центр ИИТО Юнеско, предназначенный для продвижения инновационных технологий обучения в Южном регионе и в России. Ведущие сотрудники ЦДО и ПК прошли обучение по международным программам, что облегчило решение проблемы модернизации системы ФПК в ДГТУ.

Дистанционное обучение на основе интернет-технологий является универсальной формой профессионального образования, ориентированного на индивидуальные запросы обучаемых и их специализацию [3]. Специфика дистанционного обучения, основывающаяся на телекоммуникационных технологиях и интернет-ресурсах, оказывает заметное воздействие на функционирование всей образовательной системы в целом.

Система дистанционного обучения – образовательная система, обеспечивающая условия для получения образования в условиях дистанционного образования. Как и любая образовательная система, включает в качестве компонентного состава цели, методы, средства и организационные формы обучения, а также формат взаимодействия преподавателя и обучающегося в контексте выбранной концепции обучения.

Педагогический сценарий – это целенаправленный процесс реализации образовательной программы, являясь тем самым процедурным и технологичным механизмом, благодаря которому достигается цель образовательной программы.

Педагогический сценарий не всегда реализуется в виде систематической последовательности действий, часто проект начинается с появления инновационной идеи, которая впоследствии закладывает основы педагогической ситуации.

Для развития всех направлений информатизации современного вуза обязательным условием является создание информационной образовательной среды (ИОС). В настоящее время имеется достаточно большое количество определений ИОС. Будем использовать определение, введенное в литературу специалистами Северо-Западного государственного заочного технического университета, имеющими большой опыт электронного обучения. Они определяют информационно-образовательную среду как единый конгломерат технологий, методов, средств, учебно-методического сопровождения и педагогического содержания [4]. Концептуальными основами ее развития являются: компетентностный подход к образовательному процессу; модель непрерывного профессионального образования; принцип обучения в течение жизни; педагогическое единство традиционных педагогических и информационных технологий; методология перехода от репродуктивной передачи знаний к обучению технологии самостоятельного приобретения этих знаний.

Индивидуальная траектория – гибкая система обучения, в максимальной степени учитывающая особенности, интересы и предпочтения обучающегося и дающая возможность выбора формальных (время занятий, их продолжительность, консультации и т.д.) и неформальных параметров учебного процесса (набор учебных модулей, «кейсов» и т.д.) и направленная на достижение обучающимися целей, определенных в образовательной программе.

Педагогическая система – представляет собой совокупность содержания, формы, средств и методов обучения, направленных на достижение конкретных образовательных целей в совокупности с материально-техническим обеспечением различными видами ресурсов.

Экспертные методы – группа методик, основанная на привлечении к опросу по специально подготовленной программе компетентных в данной проблематике лиц. На основании четко определенных критериев подбираются группы экспертов из основной и смежных областей исследования [5].

Описание проекта.

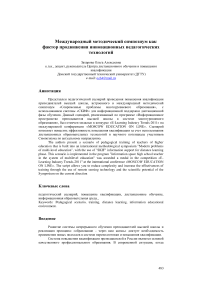

Структурная схема проекта как педагогической системы приведена на рис.1.

Целью проекта является увеличение эффективности процесса повышения квалификации преподавателей высшей школы в области многоуровневого образования за счет использования дистанционных образовательных технологий и научного потенциала участников Симпозиума. Для оценки эффективности использования данного сценария нами был использован экспертный метод. Организация эмпирического исследования выполнялась по стандартным алгоритмам, в основе которых лежит обеспечение правил обследования (опросов, тестирования и т.д.).

Определяющими факторами в реализации новой концепции стали:

-

1) использование дистанционных технологий и трехфазного обучения [6];

-

2) использование инструментальной системы поддержки дистанционного

обучения «СКИФ» (разработка ЦДО и ПК);

-

3) разработка актуальных программ обучения, удовлетворяющих запросам

преподавателей и соответствующих приоритетным направлениям, рекомендованным Департаментом образования;

-

4) организация и проведение международных конференций для обмена и взаимообогащения опытом организации образовательного процесса в системе многоуровневого образования;

-

5) разработка тематики зачетной работы, непосредственно связанной с профессиональной деятельностью обучающихся.

Содержательная часть проекта базируется на разработанных в ЦДО и ПК Программах повышения квалификации [7]. В них заложены основные направления обучения:

-

1) Проблемы и тенденции развития и модернизации профессионального образования в России и за рубежом.

-

2) Болонский процесс и проект TUNING.

-

3) Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании.

-

4) Обеспечение обратной связи с работодателями и выпускниками.

-

5) Концепция многоуровневой структуры основных образовательных программ.

-

6) Требования к разработке образовательных программ нового поколения. Использование кредитов в проектировании.

-

7) Структура и принципы формирования информационного пространства ВУЗа.

Рис.1. Педагогическая система повышения квалификации

-

8) Основная задача портала – применение дистанционных технологий для индивидуализации процесса обучения, обеспечение обратной связи между субъектами образовательного процесса, организация доступа к учебным материалам. В рассматриваемом сценарии портал «СКИФ» обеспечивает проведение дистанционной фазы в программах повышения квалификации. Электронные образовательные ресурсы и тенденции рынка электронных изданий в сфере образования, ориентированные на предметнопрофессиональную деятельность.

-

9) Применение инновационных информационных и дистанционных технологий обучения в условиях многоуровневой системы высшего образования.

-

10) Использование открытых систем в многоуровневом образовании. Архитектура системы «СКИФ», функции и назначение.

-

11) Возможности Интернет как средства коммуникаций и поиска актуальной информации.

-

12) Опыт реализации совместных образовательных и профессиональных программ российскими и зарубежными вузами;

Технологическая подсистема объединяет средства, методы и формы образовательного процесса повышения квалификации. Основным инструментальным средством реализации трехфазной системы обучения в рассматриваемом педагогическом сценарии является портал «СКИФ», разработанный в ЦДО и ПК ДГТУ на основе открытых систем [8]. Портал «СКИФ» представляет собой сложный программно-технический комплекс, имеющий модульную структуру с возможностью подключения новых подсистем, разработанных на современной инструментальной платформе для внедрения в образовательную практику университета. Цель создания портала – предоставление широкому кругу студентов и преподавателей ДГТУ возможностей использования дистанционных технологий обучения.

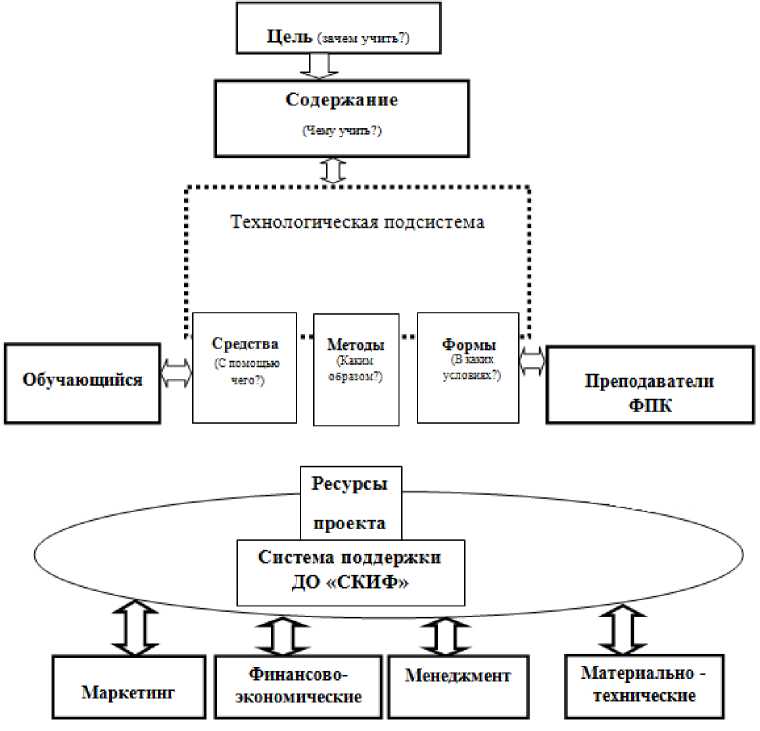

Рис.2. Структурная схема процесса встроенного повышения квалификации

Разработка новой модели системы повышения квалификации предполагает создание единой методологической базы данных образовательных услуг в Российской федерации. Программа повышения квалификации каждого преподавателя должна, в идеале, быть индивидуальной по своей сути и групповой по технологии реализации. Эти два противоречивых подхода могут одновременно реализовываться в условиях, когда индивидуальная образовательная программа компонуется из отдельных учебных модулей, разработанных специалистами ведущих университетов в соответствии с принятыми соглашениями (в дальнейшем – в соответствии со стандартом). Дидактически, учебный модуль представляет собой раздел программы повышения квалификации, полностью реализуемый его разработчиками с использованием ИКТ. Структурно, модуль представляет собой вебресурс, размещенный на сайте вуза, включающий контент по разрабатываемой теме, а также необходимые методические разработки, обеспечивающие его изучение в режиме дистанционного доступа (рис.2).

В контент входят: тесты входного контроля, теоретические разделы, практические задания, описания процедур выполнения заданий, глоссарий, тесты или другие задания, определяющие результативность изучения данного модуля. В процессе обучения проводятся консультации по электронной почте и в системе видеоконференций. Каждый отдельный модуль имеет функциональное назначение, технологию реализации и мониторинг усвоения. Описание модуля (паспорт) включает внешние и внутренние параметры. Внешние параметры должны быть едиными и унифицированными для всей системы повышения квалификации. К внешним параметрам учебного модуля относятся: название, организация-разработчик, сайт поддержки, уникальный индекс, трудоемкость изучения (включая самостоятельную работу, консультации и выполнение контрольных заданий), тесты входного контроля и т.д. Внутренние параметры – информационный контент, методическая поддержка, расписание консультаций, электронные адреса тьюторов и преподавателей, форум виртуальной группы и др. – определяются разработчиками модулей [9]. Использование модульного подхода является первым шагом в процессе перенастройки учебных программ с ориентацией на результат обучения. Такая перенастройка требует глубокого переосмысления содержания и структуры образовательных дисциплин в системе повышения квалификации, модулей и практик и описания результатов обучения на языке компетенций. В современных исследованиях приводятся следующие этапы разработки, детализации и оценивания результатов обучения (на уровне модуля):

-

1) определение целей и задач модулей;

-

2) описание результатов обучения с помощью стандартных принципов;

-

3) разработка результативной стратегии обучения;

-

4) проектирование методов оценивания степени достижения результатов обучения;

-

5) анализ содержания блока и его коррекция.

И, наконец, формой , используемой для проведения повышения квалификации по предлагаемому сценарию, является Международный научнометодический Симпозиум, ежегодно проводимый ДГТУ и привлекающий ведущих специалистов Российских, Украинских и других Европейских вузов.

Целью проведения Симпозиума является обсуждение актуальных вопросов многоуровневого профессионального образования, связанных со стратегическим партнерством между академическим и корпоративным секторами образования в области разработки подходов и требований к набору профессиональных компетенций, с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР), способствующих повышению уровня компетентности и конкурентоспособности специалистов различных отраслей в условиях формирования системы непрерывного образования.

Участие обучающихся в работе секций, дискуссиях, сателитных семинарах, обсуждение актуальных проблем современного образования, позволяет повысить уровень обучения за счет высокого научного и методического потенциала участников Симпозиума, что и было отражено в экспертных оценках по результатам проведения встроенного повышения квалификации.

Идеальным вариантом для решения оптимизации проблемы выбора индивидуальной программы, является переход системы повышения квалификации на модульную структуру компоновки программ и дистанционные технологии подготовки и переподготовки преподавателей.

Система поддержки повышения квалификации, в таком случае, должна объединять ведущие вузы России, администрироваться по совместно разработанному регламенту и управляться Федеральным департаментом профессионального образования.

Таким образом, в процессе прохождения повышения квалификации, обучающийся может контактировать с преподавателями различных вузов– разработчиками учебных модулей и тьюторами, ведущими учебный процесс и консультирующими преподавателя по конкретному учебному модулю и выполнению контрольного задания.

Структурная, схема повышения квалификации, встроенная в Международный симпозиум, представлена на рисунке 2.

Выводы: Широкое проникновение дистанционных технологий в систему повышения квалификации преподавателей приводит к возможностям применять разнообразный спектр видов (организационных форм) учебных занятий. Все они могут реализовываться виртуально с помощью сайтов дистанционного обучения, электронной почты, форумов и чатов, видеоконференций, поддерживаемых специиализированным программным обеспечением. В образовательном учреждении процесс повышения квалификации может организовываться с различной степенью встраивания в него интернет-технологий: от их полного отсутствия до проведения его полностью в Интернет-среде. Между этими крайностями присутствует, так называемое, «смешанное» обучение (blanded learning). Определение пропорций для эффективного проведения процесса является важнейшей проблемой для исследования и разработке рекомендаций для эффективной переподготовки преподавателей.

В нашем случае для повышения квалификации преподавателей предлагается педагогический сценарий, использующий трехфазную систему обучения и встраивание образовательного процесса в работу Международного научнометодического Симпозиума.

Таким образом, реализованная эффективная программа повышения квалификации, построенная по педагогическому сценарию с включением дистанционной фазы обучения на модульной основе и встроенная в работу Международного симпозиума, отвечает следующим принципам:

-

• Системный подход, предполагающий четкое видение всеми участниками цели, выбор форм, средств и методов обучения.

-

• Активная познавательная деятельность в процессе обучения. Обязательное выполнение выпускной работы по актуальной тематике и ее публичная защита.

-

• Практическая ориентированность, преломление всех изучаемых инновационных педагогических методов в реальных методических разработках.

-

• Преемственность, позволяющая преподавателям обучаться последовательно, переходя от одного модуля к другому в соответствии с уровнем владения инновационными технологиями и профессиональными интересами.

-

• Проведение мониторинга учебного процесса и его результатов с

последующей корректировкой форм и методов обучения

-

• Принцип мобильности. Модульный принцип формирования программ

повышения квалификации из вариативных учебных элементов, а также учебно-тематический план, соответствующий индивидуальным потребностям обучающихся.

-

• Принцип ориентации на деятельностный подход. Предполагает максимальное использование интерактивных методов обучения.

-

• Принцип внутренней мотивации. Предполагает использование особенностей мотивации в совокупности с профессиональными и личностными интересами преподавателей.

-

• Принцип дифференциации. Содержание программы и форма проведения повышения квалификации определяется с учетом профессионального уровня и психологических особенностей педагогов.

-

• Принцип ориентации на саморазвитие. Постоянное вовлечение специалиста в процесс непрерывного образования и самообразования, мотивация потребности профессионального самосовершенствования.

Особое значение в данной ситуации приобретает направленная маркетинговая деятельность, имеющая целью определить приоритетные направления в развитии системы повышения квалификации.