Миф, символ и архетип в орнаментации удмуртского костюма

Автор: Молчанова Л.А.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Языки культуры

Статья в выпуске: 2 (67), 2023 года.

Бесплатный доступ

В основу работы положено учение К.Г. Юнга о коллективном бессознательном как фундаменте человеческой психики. Анализ теории социогенеза Ю.И. Семенова помог наполнить реальными фактами утверждение К.Г. Юнга об архетипах как концентрации -доисторического опыта человечества, а воршудный комплекс удмуртов, сохранивший черты -глубокой архаики, подтвердил доисторические корни и социальную семантику костюмных узоров. В результате исследования удалось понять и объяснить многие явления, идеи, образы, мифологические сюжеты и символы, ставшие универсальными. Эта фундаментальная общечеловеческая символика проявляется у каждого народа по--своему. В работе выделены основные сюжетные композиции и геометрические элементы, -составляющие орнамент удмуртской одежды и на примере удмуртских костюмных узоров предпринята попытка осмыслить и понять в чем уникальность орнаментики каждого -этноса и то, как сочетание универсальных символов, складываясь в орнамент, становится одним из главных этнических маркеров.

Архетип, мать-прародительница, мифология, символ, социогенез, тотем, универсалии, этнический костюм, этнический орнамент

Короткий адрес: https://sciup.org/140301877

IDR: 140301877 | УДК: 391(=511.131):7.04(045) | DOI: 10.53115/19975996_2023_02_076-085

Текст научной статьи Миф, символ и архетип в орнаментации удмуртского костюма

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

Цель работы – понять и попытаться объяснить происхождение архетипов, мифологических универсалий и так называемых «сквозных символов» в человеческой культуре и показать, как удмуртская традиция интерпретирует универсальные мифологемы и символы в костюмном орнаменте.

Новизной настоящего исследования является сопоставление древнейших культов человечества с удмуртским материалом, в частности, с воршудным комплексом удмуртов, сохранившим черты глубокой архаики, в результате чего удалось «расшифровать» универсальные символические конструкции и понять смысл орнаментальных композиций удмуртского женского костюма.

Актуальность обращения к архетипическим структурам, символике и мифологии в изучении этнических традиций определяется следующим. В научных публикациях последнего времени рядом авторитетных авторов утверждается глубокая укорененность в сознании современного человека наряду с рациональным мышлением черт архаического мировосприятия. В современных общекультурных представлениях устанавливается равноправность рациональных и иррациональных структур сознания. Тенденция к переходу от логико-вербального, лево полушарного мировосприятия к мифопоэтическому, образному, правополушарному набирает силу. По мнению исследователей постмодерна - времени, в котором нам довелось жить, идея поэтического мышления обретает в современном ментальном пространстве фундаментальный статус [13, с. 623].

Исследованием природы архетипа, мифа и символа занимались такие авторитетные авторы, как Е.М. Мелетинский, В.В. Евсюков, Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров, К. Г. Юнг, С.С. Аверинцев, Э. Кассирер, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, В. Я. Пропп, М. Элиаде, К. Леви-Строс, С.А. Токарев, О.М. Фрейденберг и др.

Традиционный костюм и его орнаментику изучали: А.К. Амброз, В.Н. Бе-лицер, П. Г. Богатырев, Н.И. Гаген-Торн, Л.С. Грибова, Г.П. Дурасов, С.В. Иванов, Т. А. Крюкова, К.М. Климов, Г.С. Маслова, Б.А. Рыбаков, В.В. Стасов, В. А. Фалеева, С.П. Исенко, М.Н. Мерцалова, Р.М. Кирсанова, Н.М. Калашникова, И.И. Шангина, И.П. Работнова, Л.А. Молчанова и др.

Методы исследования

В основу исследования лег историко-генетический метод, дающий возможность выявить сущность явлений через определение их исторических истоков, также использован структурно-семиотический под- ход, который впервые применен автором к изучению «полотняного фольклора» удмуртов в монографии «Удмуртский народный костюм. История и символика» [12].

Результаты исследования и их обсуждение

Миф, символ и архетип – понятия близкие между собой, как по смыслу, так и по происхождению. Эти явления возникли в самом начале истории, когда формировалась психика Homo sapiens как вида. Реалии этого мира: природные стихии, животные, растения, сам человек, пространство, время, космос в ходе познания осваивались, осмысливались и приобретали в сознании человека вторичный, культурный смысл. В этом переосмыслении реалий происходила семиотизация мира [9, с. 172]. Самые важные и значимые для выживания предметы, явления, идеи приобретали символическое значение. В процессе означивания мира, его осмысления выстраивалась мифологическая картина мира. В универсальных мифологических сюжетах в поэтической, эмоционально-чувственной форме записана вся предыстория человечества. Мифология есть первоначальная форма социальной памяти [5, с. 274].

Согласно К.Г. Юнгу, существуют общие ментальные структуры, познание которых дает ключ к пониманию духовного единства человечества. Этими общими ментальными структурами являются архетипы-первообразы – бессознательные коллективные представления, содержащие в себе многовековой опыт наших предков. По выражению К. Г. Юнга, бессознательное, как совокупность архетипов, является осадком всего, что было пережито человечеством, вплоть до его самых темных начал [19, с. 131]. К этим «темным началам» необходимо подобраться, взяв за основу теорию социогенеза Ю. И. Семенова. Эта теория подкреплена огромным этнографическим материалом, в ней Ю.И. Семенов дает представление об этапах становления дуально-родовой организации – первого разумно организованного человеческого сообщества [14]. На результаты нашего исследования также повлияла современная концепция матриархата профессора С.Г. Фатыхова.

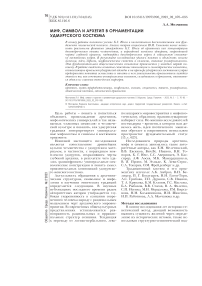

Первым образом человека в палеоискусстве была женщина с подчеркнутыми половыми признаками. Изображения животных, по количеству во много раз превосходящие человеческие, сопровождались знаками женского пола. Эти ар- тефакты – наглядное и бесспорное историческое свидетельство культа женского существа в каменном веке. Палеолитические Венеры были распространены на огромных территориях по краю ледника от Пиренеев до Байкала (рис. 1). С.Г. Фатыхов, автор новой концепции матриархата, считает образ матери-прародительницы идеологической опорой и символом единения формирующегося человеческого коллектива. В современном представлении матриархат – это не общественно-политический строй с неограниченной властью женщин, как трактовалось ранее, а дородовая социобиологическая система, в основе которой лежал биологический приоритет и социальный авторитет женщины-матери [17, с. 118]. Следует заметить, что и раньше крупные советские ученые-антропологи и археологи, такие как П.П. Ефименко, С.Н. Замятин, А.П. Окладников, В.Г. Богораз, З.А. Абрамова и другие, пытаясь объяснить доминирование женского образа в искусстве палеолита, называли его символом объединения оседлых охотничьих групп [1, с. 65]. Матриархальная система С.Г. Фатыхова, существовавшая, согласно его гипотезе, примерно 1,5–2 млн лет, стала универсальной питательной средой всех человеческих культур. В условиях миграционной активности мужчин именно женщина, вынужденная оставаться с детьми наедине со стихиями, первой занялась мифотворчеством. Ее усилиями биологическое обогащалось социальным, а природное бытие при помощи смыслов и символов оборачивалось в культуру. Она путем научения воспитания передавала новым поколениям человеческие навыки. С ее помощью предметы, явления, стихии обретали имя. Знаки-сигналы используют и животные для общения с сородичами, чтобы отстоять территорию, например, предупредить об опасности, дать команду и т.д. Но сигналы животных не называют предметов, т.е. не содержат имен [8, с. 594]. А человек обозначил себя тотемным именем, которое в условиях невыделенно-сти отдельной особи из природного и социального окружения было коллективным. Тотемизм, как система квалификаций, дифференцировал формирующиеся сообщества людей и одновременно скреплял, объединял особей внутри стаи. В отсутствии развитого понятийного мышления природное тотемное имя стало удобной метафорой для запоминания. Это, по словам С.Г. Фатыхова, образная метка, образная генеалогия, архивированная в тотеме память своего рода/племени [17, с. 23].

Общество

Рис. 1. Холе-фельсская Венера. Находка из пещеры Холе-Фельс, Германия, 2009 г.

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

Итак, два символа объединения группы формирующихся людей (мать-прародительница и тотемное животное) слились воедино в материнском тотеме. Мать-прародительница, наделенная тотемным именем, стала архетипом. Комплекс удмуртского воршуда воспроизводит эти древнейшие представления. Воршуд – это сам род, все его члены, соединенные кровными узами. Каждый удмуртский род имел свое воршудное имя. Это имя его основательницы, связанное с природным тотемом ( Какся – цапля, Юсь – лебедь, Докья – глухарь и т. д.). Тотемное имя передавалось из поколения в поколение по женской линии. Женское воршудное имя носила и родовая территория. До сих пор населенные пункты и районы республики носят эти родовые названия. Вплоть до 30-х гг. ХХ в. муж называл свою жену-удмуртку не по имени, а по ее воршуду и все жены в роду назывались одним именем [2, с. 85].

Но вернемся к началу и попытаемся поэтапно восстановить картину социогенеза. По мнению С.Г. Фатыхова, возникшая вследствие прямохождения человеческая суперсексуальность стала причиной постоянных конфликтов внутри единой тотемической группы. И в теории Ю.И. Семенова единородный коллектив, по сути, стадо формирующихся людей являл собой нечто хаотичное и был ареной постоянных драк и стычек между самцами. Прямохождение к тому же стало биологической трагедией женщины. Медлен- ная перестройка организма после начала прямохождения приводила к серьезным осложнениям во время беременности и родов. Самок в стаде было меньше, они умирали в родах, им нужно было сначала вынашивать, затем рожать, потом выкармливать детенышей. Это довольно длительный период. И это обостряло половой инстинкт самцов и конкуренцию между ними. К тому же обособленность, замкнутость тотемического стада привели к инбридингу (близкородственному скрещиванию), что сделало невозможным дальнейшую сапиентацию формирующихся людей. И тогда возникает табу, запрет на половые отношения внутри стада. Табу – огромной важности феномен, составляющий ядро всех примитивных первобытных организаций. Табу по существу является той гранью, которая отделяет новорожденное тотемическое общество от зоологического стада зверей, ибо оно есть древнейшее простейшее нравственное образование. Сущность табу – мистический ужас, страх, неотвратимость наказания за его нарушение.

Как возникло табу? Возможно, в ходе истории самки, объединившись, дали отпор сексуальной агрессии самцов. И те вынуждены были выбирать между половым инстинктом и инстинктом самосохранения, так как любая попытка приблизиться к самке грозила опасностью быть немедленно растерзанным конкурентами. Так или иначе, но после появления табу первобытное стадо разделилось на две обособленные, дислокально проживающие группы: женщин с детьми и взрослых мужчин.

Коллективная охота в стаде пралю-дей требовала тщательной подготовки, и тогда табу неукоснительно соблюдалось. Но после удачной охоты наступало время праздника. И эти тотемно-оргиастические празднества периодически возвращали коллектив в животное состояние. Такие праздники были настоящими оргиями, когда половой инстинкт, долго сдерживаемый запретом, вырывался наружу. Но в ходе развития первобытного стада в человеческий коллектив периоды про-мискуитетных праздников сокращались, а периоды производственных отношений, когда действовало табу, увеличивались. В конце концов детопроизводственные отношения были полностью вытеснены производственными. В результате формирующееся человеческое общество оказалось перед угрозой исчезновения. Возник так называемый кризис инбридинга.

Но параллельно существовали и другие сообщества с похожими проблемами, и кризис в конце концов разрешился путем возникновения половых отношений между людьми, принадлежащими к разным коллективам. В каждом из них, объединенном тотемным именем, действовала своя собственная мораль, которая формулировалась так: нельзя убивать свой тотем, нельзя вступать в половую связь со своим тотемом. Но это внутри тотема, где все кровные братья и сестры, а вне его – «чужие», их можно убивать, пожирать, насиловать.

Известно, что на Земле обитало несколько разновидностей человека, но выжил только сапиенс. И даже неандерталец, имевший зачатки религии и умевший заботиться о своих стариках, тоже был вытеснен сапиенсом. Возможно, он (неандерталец) не сумел «договориться» с чужими, не смог преодолеть брезгливость и взять в жены чужую невесту (невеста – от слова неведомая, чужая). Homo sapiens преодолел этот кризис и создал сначала дуально-стадную, а затем дуально-родовую организацию. И это, по мнению Ю.И. Семенова, имело огромное значение. Но это было непросто, эти взаимобрачующиеся системы формировались в течение тысячелетий.

Сначала, вероятно, были эпизодические похищения самок из других сообществ. Существовали и так называемые оргиастические нападения группы женщин на «чужих» самцов. И это подтверждается многочисленными этнографическими примерами, которые приводит Ю.И. Семенов. Существовала и вражда между первобытными коллективами, которая много позже приобрела характер ритуальной. В конце концов обособленные тотемные сообщества объединились попарно и стали вполне законно поставлять друг другу женихов и невест.

Сначала монолитный социальный организм, как живая клетка, разделился пополам, затем каждая половинка соединилась с «чужой» противоположного пола и стала воспроизводить потомство. Такова схема антропосоциогенеза: от инстинкта к традиции. Организовалась система, состоящая из четырех групп, двух производственных и двух детопроизводствен-ных – дуально-родовая организация – первый социальный организм человечества, живущий по нравственным законам. Как пишет Ю.И. Семенов, дуально-родовая организация в прошлом имела универсальное распространение и ее возникно- вение было закономерным этапом в развитии человеческого общества [14, с. 149]. По словам А.М. Золотарева, дуальная организация есть чудесный корень жизни, от которого произросли разнообразные разветвления социального, религиозного, мифологического, эпического и сказочного творчества человечества, корень, помогающий понять окаменелые институты, воскресить древних забытых героев, оживить их поблекшие черты, восстановить их древние подвиги и вывести из темных недр народной памяти на светлое поле научного познания [7, с. 291–297].

Именно с запрета началась культура, с введения табу. Мальчики, живя бок о бок с матерями и сестрами, подрастая, нарушали запрет и, естественно, жестоко наказывались. Эпизодические наказания постепенно становились правилом и стали упреждать наступление половой зрелости у подростков. Так появилась инициация, самый древний и значимый обряд в традиционном обществе.

Ритуальная схема инициации: похождения героя, мальчика, нарушившего запрет, его символическая смерть и воскресение стала архетипом, «впечатавшись» в ментальные структуры психики, стала впоследствии основой любого повествовательного сюжета с древнейших времен до наших дней.

И образ матери за тысячелетия сложился в архетип, который неоднозначен, амбивалентен. Именно она ввела запрет и она наказывала подростка. Во всех мифологиях есть образ «страшной» матери, которая наказывает, истязает, но, в то же время, способствует становлению героя. Все изначальное, самое глубокое и коренное в ребенке нерасторжимо слито с образом матери. Но приходит время и нужно отрываться от матери. Этот мучительный переход отмечен обрядом и отражен во всех мифологиях мира. Смысл обряда инициации – через символическую смерть, через возвращение в утробу матери возродиться к новой жизни. Как пишет К. Юнг, мать нанесла сыну рану запретом инцеста – лишением надежного убежища, которым пользовался в детстве и ранней юности, лишением всего бессознательного инстинктивного свершения, позволяющего ребенку жить в качестве не сознающего себя родительского придатка. В этом заложено много окрашенных чувством воспоминаний о животном периоде, когда еще не существовало формул «ты должен» и «ты смеешь», а все было лишь простым естественным свершением [20, с. 238].

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

Образ матери-прародительницы, сохраняясь в веках, постепенно обожествлялся: во всех мифологиях существует богиня-мать, есть она и у удмуртов. Богиня-мать Кылдысин – древнейшее божество, его этимология восходит к древнепермским языкам и означает творящую женскую силу [4, с. 181]. Именно эта плодотворящая сила женщины и была объектом культа охотничьих коллективов первобытности. Женщина плодила не только людей, но и покровительствовала охоте, обладая магической способностью множить приплод промыслового зверя. Дом, очаг, женщина – эти понятия были сакральны для древнего человека и означали тотемический центр обитаемой территории, куда он возвращался после тяжких трудов. Таким образом, две ключевые идеи, являющиеся сутью такого универсального мифопоэтического символа как Мировое Древо: идея центра Вселенной и идея бессмертия рода, путем порождения новых и новых жизней уже существовали в палеолите и были сконцентрированы в образе женщины. Недаром Мировое Древо отождествляется с женским образом в орнаментальном искусстве многих народов.

Мифологический дуализм – всеобъемлющий универсальный принцип, по которому строятся близнечные мифы, обрядовые действия, структура поселений, орнаментальные композиции. Этот принцип впервые реализуется в оппозициях «свой/чужой» и «мужское/женское». Истоки первой оппозиции в присвоении тотемного имени проживающей совместно группе формирующихся людей, когда имя дифференцирует сообщества, отделяя их друг от друга, и одновременно объединяя и сплачивая людей внутри группы. Вторая оппозиция получила реальное воплощение с введением полового запрета, когда группа разделилась по признаку пола, и женщины с детьми стали проживать отдельно от мужчин. Следует сказать, что оппозиция «мужское/женское» считается концептуальной идеей всего искусства палеолита. Основным источником для изучения мировоззрения первобытных людей является их изобразительное творчество, так называемый «графический» символизм пещерных росписей [10, с. 483]. Пещерное святилище было поделено на зоны. Преимущественное расположение в наиболее сакральной зоне изображений женских и мужских фигур, а также округлых и удлиненных знаков позволило исследователям выявить основную идею верхнепалеолитических памятников, кон- цептуальное ядро мировоззрения людей древнего каменного века – плодородие, имеющее своим источником отношение женского и мужского начал [10, с. 444].

Бинарный принцип – основополагающий в первобытном и традиционном искусстве. И декоративное творчество удмуртов не исключение. По бинарному принципу построены все геометрические конструкции, сюжетные мотивы удмуртского орнамента. И «населяют» этот орнаментальный мир два древнейших образа: мать-прародительница и тотемное животное.

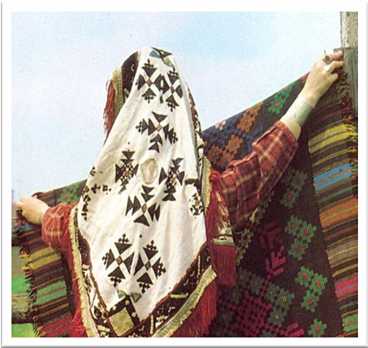

Представление о тождественности женского образа и родового древа находит в удмуртской орнаментике свое реальное воплощение (рис. 2). На рисунке как бы сконцентрированы орнаментальные композиции самых важных частей традиционного женского костюма. Головное покрывало сюлык с вышитыми деревьями по четырем углам, нагрудник кабачи как шаманская лестница в небо, разнонаправленные головки коней – напоминание о коньковых подвесках, характерных для древних металлических украшений коми и удмуртов. Подземный бык удмуртского эпоса – символ плодородия матушки-земли. Узоры из треугольников, древних женских знаков с удмуртского свадебного полотенца.

Раковины каури – символ женского детородного места. Женские груди полны небесной плодоносной воды – инву , змеи-фаллосы, лебединые крылья – напоминание о женщине-птице из удмуртской легенды и т. д. Все в этом рисунке пронизано символикой удмуртского костюма и мифологии.

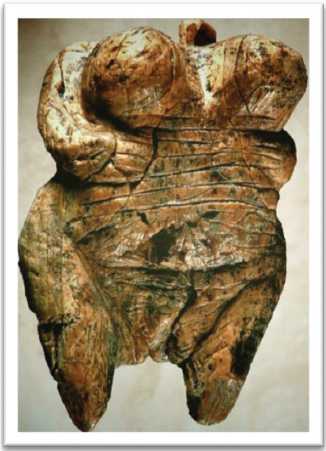

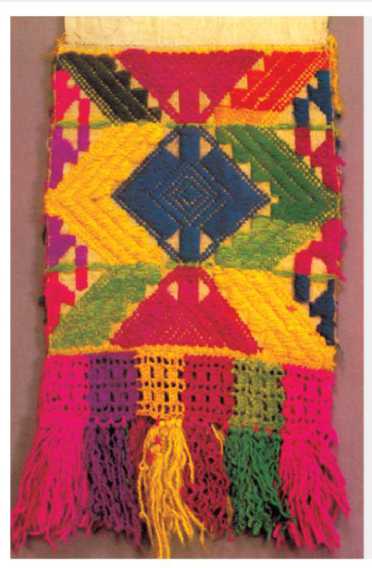

С образом древа генетически связана так называемая трехчастная композиция. Трехчастная композиция с богиней-деревом в центре, выступающей медиатором между двумя зеркально отраженными символами по бокам, известна многим народам, помимо удмуртов – марийцам, коми, мордве, чувашам и др. Это основной сюжет русской архаической вышивки (рис. 3).

Древнейший обряд инициации, готовивший молодое поколение к сексуальной жизни, становится свадебным в традиционном обществе. Именно эта орнаментальная схема вышивается на одежде невесты и женской одежде брачного периода. Этот узор обретает статус символической конструкции, представляя наиболее значимые, существенные, определяющие моменты социальной жизни традиционного коллектива.

Основная концепция свадебного обряда - соединение двух родов, по сути, выражает принцип существования традиционного общества, построенного на основе дуально-родовой организации, в котором первоначально два взаимобрачующихся родовых коллектива существовали один за счет другого. Исследователи называют это законом социальной симметрии, который мог быть явно или неявно выражен, но подспудно присутствовал в любом доклассовом обществе. Именно этот закон социальной симметрии, первоначальная структура племени, принцип существования первобытного социума, на наш взгляд, орнаментально закодирован в трехчастной композиции. Поэтому, вероятно, этот сюжет декоративного искусства распространен буквально по всему свету. В разных культурах и в разные времена в эту орнаментальную формулу вкладывались свои конкретные значения. Тотемными символами родов, расположенными по бокам центральной фигуры, могли быть птицы, кони, олени, всадники, деревья, кошачьи хищники или просто два геометрических знака.

Прикамские племена – предки коми и удмуртов создали в раннем Средневековье так называемый пермский звериный стиль [6]. На наш взгляд, сюжеты культового литья прикамских племен являют собой как бы развернутую схему трехчастной композиции. Женский персонаж на прорезных бляхах (возможно, племенное божество) объединяет собой два рода-фратрии, в данном примере представленные двумя зеркально-симметричными вертикальными бордюрами из тотемных символов - лосиных голов (рис. 4). Несомненна связь богини с генеалогией родов, родовым деревом, разделенным на три сферы. Верхнюю занимают птицы, среднюю - копытные, нижний мир олицетворяют хтонические и водные существа. Племенная территория, освоенный мир были для человека традиционного общества всей Вселенной, а социальная жизнь укладывалась в отношения между двумя брачующимися фратриями. Таким образом, на этой и подобных культовых вещах эпохи раннего Средневековья представлен весь Космос, все устройство Вселенной, как его понимали люди того времени. Культовые вещи пермского звериного стиля с центральным женским персонажем и животными в трех космических сферах, пожалуй, можно назвать языческими ико -нами, зрительно воплощающими образ Мирового (или родового - воршудного) Дре- ва. На прорезной бляхе змеи, вырастая из рогов копытных, заканчиваются птичьими головами. Одна форма жизни как бы «перетекает» в другую и третью. На груди звероподобного божества – шаманская лестница в иные миры, под ногами-лапами – череп. Все едино в этой Вселенной, и все подчинено жизнедательной и губительной женской силе, которая разлита в природе. Эта женская творящая природная сила воплотилась у удмуртов в образе Кылдысин.

Трехчастная композиция в виде трех древовидных фигур вышивалась на свадебных поясах зар. Весь вышитый узор поясов зар XVIII в. состоит из треугольников как из элементарных частиц [12, с. 59].

Треугольник и угол-шеврон считаются одними из древнейших графических символов. Согласно А.Д. Столяру, они первоначально осознавались как «великое чрево праматери». Из всего образа женщины вычленялся в виде угла или треугольника детородный орган, как источник бесконечного потока новых жизней [15, с. 21]. В палеолитическом искусстве углы-развилки, выстраиваясь в вертикальный ряд, образовывали «елочку», а по горизонтали - зигзаг, два параллельных горизонтальных зигзага приводили к формированию на их стыке прямоугольных фигур. Все эти простейшие орнаменты А.Д. Столяр считает «женскими» по своему происхождению. Треугольник и ромб соотносятся с плодотворящим низом родовой богини, но это их близкое значение имеет разные оттенки. Ромб и квадрат, как сакральные символы, видимо, сформировались позднее, с открытием земледелия, и они больше соотносятся с функцией плодородной земли-почвы, а треугольник ассоциируется с входом в подземное первобытное жилище – горную пещеру, с «вратами» плодородного чрева праматери. Ромб как четырехчастный символ подчеркивает статическую целостность, а треугольник – динамику, поток новых жизней. Горная пещера в мифологической традиции - лоно земли, ее «vagina», детородное место и могила одновременно... Пещера включается в комплекс: жизнь – смерть – плодородие, как одновременно место зачатия, рождения и погребения, источник и конец [11, с. 311]. Культ пещер, распространенный в ряде традиций, теснейшим образом связан с культом гор. Гора - наиболее распространенный вариант Мирового Древа. Гора – треугольник в основании древовидной фигуры - типичная схема строения Вселенной и обя-

Общество

зательный элемент узора удмуртских нагрудников кабачи (рис. 5).

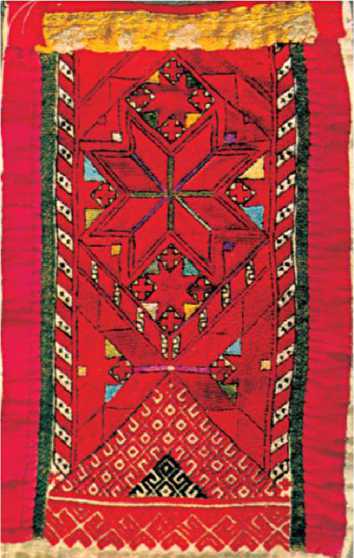

В рамках нашей темы вызывают интерес форма и сюжеты вышивок свадебного головного убора удмуртки айшон , покрываемого сюлыком . Высокий конус айшона ассоциируется с Мировой Горой. Она – его вертикаль, а покрывающий его сюлык с четырьмя вышитыми деревьями от углов платка – горизонталь [21, с. 138–142].

Пространственная схема Мирового Древа выглядит именно так. По вертикали Мировая ось членится на три яруса – верх, середина, низ и выражает динамический аспект бытия. В средней части вертикали расположена четырехчастная квадратная плоскость - земной, обитаемый мир, выражающий устойчивую статику [10, с. 402]. Таким образом, головной убор удмуртской женщины являет собой мифопоэтическую модель мироздания во всей ее полноте и целостности (рис. 6 и 7).

Квадрат, ромб и крест - типичные фигуры удмуртского орнамента, они универсальны. Их четырехчастная форма создается по бинарному принципу, как удвоение двойки. Мифопоэтическая символика подобных фигур связана с ориентацией в пространстве. Во многих традициях квадрат лежал в основе храмовых сооружений, алтарей и поселений, которые сами по себе осознавались как образ космоса, «малый» мир. Представления о квадратной Земле известны многим традициям,

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

и эта земля - территория рода первоначально, в эпоху матриархата, была связана с тотемными предками по женской линии. В земледельческих культурах эта связь еще более укрепилась, повсюду женская плодотворящая сущность и плодородие земли-почвы отождествлялись. Понятие «мать-земля» осталось в языке многих народов.

Нередко в вышивках внутри квадрата или ромба расположен крест. Глубинная семантика креста, его архетипическая основа задана самой формой, в которой ясно читается дуальный принцип. Крест подчеркивает идею центра и основных направлений, идущих от центра вовне. Он есть единство, составленное из двух, которые делят друг друга, чтобы образовать четыре. Крест является прообразом Мирового Древа. В архетипе крест - структурный принцип мира, существующего благодаря вечной борьбе и гармонии двух начал. Древовидные фигуры – типичный узор в орнаментах удмуртского костюма, и крест в квадрате часто вышивался в их стволовой части.

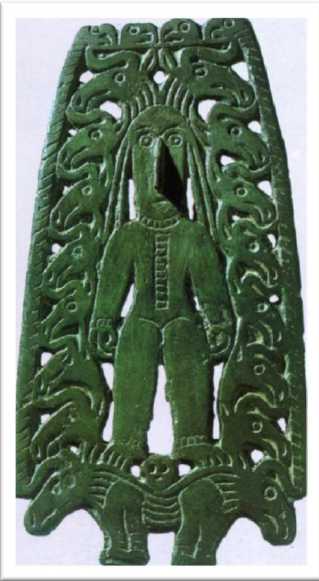

Четырехчастные фигуры характерны для узоров на женских нагрудниках каба-чи . Восьмилучевая розетка толэзё - обязательный элемент свадебного нагрудника (рис. 5).

Узор толэзё можно рассматривать и как восьмилучевой крест (в центре его нередко помещалось четкое перекрестье), и как восьмилепестковую розетку, внешние контуры которой очерчивались квадратом или усеченным с двух сторон ромбом. Таким образом, восьмилучевая звезда совмещает в себе символику креста и квадрата. Крест – центр мира, состоящего из двух противоположных начал, четырехчастная розетка – символ территории рода, неотделимой у удмуртов от имени родовой богини. Термин толэзё пужы в переводе означает «лунный узор». Женское воршудное божество с тотемно-природным именем – порождение эпохи матриархата, когда счет времени велся по лунному календарю. И этот лунный календарь был связан с женскими регулами. «В этнографии представляется довольно элементарным фактом использование женских регул как эталона времени, - пишет Б.А. Фролов, - который передвигается вдоль месяцев и измеряет их последовательность, причем периодические процессы, включая беременность, в первобытной идеологии трактуются естественно связанными со сменой сезонов, с ритмами Космоса. Процессы воспроизводства в человеческих коллективах и в мире животных предстают, следовательно, двумя сторонами единого хода времени» [18, с. 92]. Таким образом, свадебный узор толэзё можно перевести как «месячный» – сопряженный с женской детородной функцией. В узоре представлено не само небесное светило, а подчеркивается временной аспект, репродуктивный период женщины. Надевая на свадьбе нагрудник с красной восьмилучевой звездой, девушка приобретала знак вступления в свой детородный период. В этом глубокий смысл узора и цель свадебного обряда.

Съемный нагрудник кабачи - смысловой узел североудмуртского костюма, геометризованный образ родового дерева - его основная композиция. Древовидная фигура кабачи напоминает вышитые деревья поясов зар и платков сюлык . Здесь ясно читается треугольная развилка корней, стволовая ось и ветви в виде углов-шевронов, направленные вверх. Родовое древо нагрудников кабачи часто строится по тому же принципу, что и древнейшая палеолитическая «елочка»,

Рис. 2. Символика удмуртского костюма. Рисунок автора

при помощи углов, как бы нанизанных на вертикальную ось. Крупный треугольник в нижней части кабачи является обязательным элементом узора нагрудников. Внутри этого треугольника иногда прочитывается геометризованный силуэт женской фигуры (рис. 8). Вероятно, это можно осмыслить так: истоки жизненной силы, вечного движения и продолжения жизни рода – в глубине корней родового дерева, в традициях предков. Это – женская природная сила, плодотворящий низ, образующий основу, корни родового дерева, вор-шудная богиня, стоящая у истоков рода.

Вертикальный узор в виде центрального ромба с антиподально расположенными верхним и нижним треугольниками, символизируя вертикаль Мирового Древа, с удивительным постоянством воссоздавался и в вышивке, и в ткачестве, и в аппликации (рис. 8). Иногда центральный ромб исчезает, и треугольники примыкают друг к другу вершинами. Такой вариант в бордюре сочетается с четырехчастным узором (восьмилучевой звездой или сложным ромбом) – горизонталью Вселен-

Рис. 3. Трехчастная композиция в русской вышивке

ной. Большинство бордюров удмуртского костюмного орнамента воспроизводят это чередование вертикали с горизонталью. Такое сочетание моделирует статический и динамический аспекты Космоса, а лежащая вовне стихия, утрачивая все следы организации, отдается во власть хаосу [10, с. 400]. Предки уходят к корням родового дерева и возрождаются в его ветвях, – так мыслится бесконечно повторяющийся жизненный цикл во многих тради-

Рис. 4. Прорезная бляха VIII в. Пермский звериный стиль

Общество

Рис. 5. Свадебный нагрудник с узором толэзё

Рис. 7. Покрывало сюлык с вышитыми деревьями по углам

циях. Центральный ромб узора символизирует обитаемый земной мир. Тогда как мир иной, потусторонний, тот, куда уходят старики и откуда возвращаются младенцы, обозначен в узоре верхним и нижним треугольниками – древнейшим символом женской утробы и родовой пещеры, одинаково причастным и к жизни, и к смерти.

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

Рис. 6. Айшон – Мировая Гора

Рис. 8. Узор на головном полотенце с антиподальными треугольниками и центральным ромбом.

Вертикаль Мирового Древа

В целом удмуртский орнамент геоме-тричный, он как бы зашифрован, таинственно скрыт по сравнению, например, с ясно читаемыми персонажами русской традиционной вышивки. Но какое буйство красок! Цветные вкрапления на вышитом поле асимметричны и словно вспыхивают разноцветными огоньками.

Заключение

Изучая декор народной одежды, убеждаешься в том, что уникальность орнамента каждого этноса не в изобрете -нии каких-то особенных очертаний или придумывании оригинальных сюжетов. Геометрия этнических узоров проста. Используются в основном одни и те же символы и мотивы, глубоко архаичные по своему происхождению. Тотемные суще- ства, геометризованные родовые знаки и образ женщины-древа – вот, в сущности, все «персонажи» узоров народного костюма. Но каждый этнос оригинален в своеобразном сочетании универсальных символов, в способе их соединения, в изменении пропорций, в неповторимом колористическом решении.

Таким образом, обращение к доисторическим реалиям позволило выявить архетипы-первообразы традиционных узоров, их социальную семантику и показать своеобразие и оригинальность их интерпретации в удмуртском «полотняном фольклоре».

Список литературы Миф, символ и архетип в орнаментации удмуртского костюма

- Абрамова З.А. Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии. - М.-Л.: Наука, 1966. -320 с.

- Атаманов-Эграпи М.Г. Происхождение удмуртского народа / 2-е изд., доп. - Ижевск: Удмуртия, 2017. - 592 с.

- Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 272 с.

- Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. - Ижевск: Удмуртия, 1994. -384 с.

- Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек: Энциклопедический словарь. - М.: Гардарика, 2000. - 520 с.

- Грибова Л.С. Пермский звериный стиль: Проблемы семантики. - М.: Наука, 1975. - 240 с.

- Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. - М.: Наука, 1964. - 380 с.

- Лободанов А.П. Семиотика искусства: история и онтология. - М.: Изд-во Московского университета, 2013. - 680 с.

- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 265 с.

- Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. - М.: Рос. энциклопедия, 1994. - 672 с.

- Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. - М.: Рос. энциклопедия, 1994. - 720 с.

- Молчанова Л.А. Удмуртский народный костюм (история и символика). - Ижевск: Удмуртский университет, 2006. - 130 с.

- Постмодернизм. Энциклопедия. - Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. - 1040 с.

- Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. - М.: Мысль, 1989. - 360 с.

- Столяр А.Д. Антропоморфный комплекс // Археологический словарь. - М.: Прогресс, 1990. - С. 21

- Тульчинский Г.Л. Слово и тело постмодернизма: от феноменологии невменяемости к метафизике свободы // Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков / Ред. Г.Л. Тульчинский, М.С. Уварова. - СПб.: Алтея, 2000. - С. 297-313.

- Фатыхов С.Г. История женщины: Этнокультурная ретроспектива и краткий анализ фактов, обрядов, легенд, обычаев и ритуалов. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000. - 464 с.

- Фролов Б.А. О чем рассказала сибирская мадонна. - М.: Знание, 1981. - 105 с.

- Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. - М.: Прогресс, 1996. - 336 с.

- Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы. - СПб.: Восточно-Европейский Ин-т психоанализа, 1994. - 416 с.

- Molchanova L.A. Syulyk as a Significant Symbolic Detail of the Udmurt Woman's Image // Ежегодник финно-угорских исследований. Т. 11. Вып. 3. - Ижевск: Удмуртский университет, 2017. - С. 138-142.