Многоукладность экономики в российском туризме

Автор: Ханина Анна Владимировна

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Теоретические аспекты экономики и туристского сервиса

Статья в выпуске: 5 (114), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен феномен многоукладной экономики и её влияние на развитие российского туризма, проведён анализ понятия многоукладность, в частности, в контексте развития туристической индустрии, представлен ретроспективный анализ развития туризма в царской России, Советском союзе и современной России с позиции многоукладности экономики, выявлены закономерности функционирования туристической отрасли при определённом экономическом укладе. В качестве рабочей гипотезы исследования автором предполагается убеждение, что многоукладная экономика позитивно влияет на развитие современной туристической индустрии, тем не менее, необходимо выделение одного уклада, который станет драйвером отрасли в определённых условиях. Основой данного исследования стало проведение глубокого ретроспективного анализа развития туризма в России, который продемонстрировал наличие базового уклада, способствующего активному развитию отрасли, в частности в сложившихся условиях геополитической напряжённости. Базисом для проведения исследования стала информация о специфике многоукладной экономики в России, а также о становлении туристической индустрии в стране. В статье представлены результаты исследования понятия экономический уклад и специфики многоукладности российской экономики, особенностей формирования туристической индустрии в России, отражены данные о количестве компаний, занимающихся туризмом в стране и определён базовый экономический уклад, являющийся драйвером развития туризма на современном этапе.

Многоукладная экономика, многоукладность, туризм, экономика туризма, уклад, туристическая индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/140308039

IDR: 140308039 | УДК: 338.48 | DOI: 10.5281/zenodo.14939448

Текст научной статьи Многоукладность экономики в российском туризме

To view a copy of this license, visit

Понятие «многоукладность» может быть использовано в разных аспектах, но чаще всего в контексте анализа технологических или экономических укладов. Если технологический уклад характеризует смену технологических парадигм, то с понятием экономического уклада дела обстоят сложнее. Термин «уклад» представляет собой устройство или способ организации. Говоря об экономическом укладе, учёные в большинстве своём понимают под данным термином тип хозяйствования, который основывается на определённой форме собственности на средства производства и возникающие отношения в ходе этого производства.

Впервые понятие «уклада» в экономическом контексте появилось в трудах В.И. Ленина, где он говорил, что уклад – это условия хозяйства и жизни населения и притом не населения вообще, а определённых групп населения »1, а позднее это понятие стало тождественным хозяйственной системе, общественно-политическим отношениям, хозяйственному строю и т.п. В 1930-е гг. уклад стал трактоваться как способ производства. С.М. Дубровский писал, что каждый способ производства и соответствующие ему производственные отношения образуют уклад, т.е. совокупность производственных отношени й2.

Тем не менее, вокруг термина «уклад» до сих пор ведутся дискуссии. З.В. Рыбина [5] проанализировала существующие подходы к понимаю данного термина и пришла к выводу, что есть несколько основных направлений для понимания данного понятия:

-

1. Уклад, как способ производства. В данном случае речь идёт больше о технологических укладах, которые демонстрируют преобладающий способ производства в конкретный период времени.

-

2. Уклад, как подспособ способа производства. Ю.М. Осипов [4] указывал, что

- каждый способ производства может быть реализован по-разному, но при этом находясь в рамках конкретной исторической системы. В итоге один и тот же способ производства в может быть реализован разными способами, которые уже будут являться самостоятельными подспособами одного способа производства, по сути – это и есть уклады.

-

3. Уклад, как система общественно-экономических отношений для создания материальных благ. И.А. Гобозов [7] трактует понятие уклада как общественно-экономические отношения со способом производства.

Такая дифференциация трактовок понятия уклада начинается от термина «много-укладность экономики», чаще всего звучащего в качестве характеристики экономики переходного периода. В России можно выделить два ярких переходных периода после революции 1917 года и переходе к советской власти, а также после 1991 года, когда на смену советам пришла рыночная экономика. Безусловно, многоукладность не является чертой исключительно переходного периода, а сопровождает экономическое развитие страны в течение всей истории её развития, но именно в переломный момент многоукладность становится ярко выраженной и требует особого внимания. В.И. Ленин в своих трудах отмечал, что между капитализмом и коммунизмом лежит переходный период, который никак не может соединить в себе черты обоих укладо в3, только после того, как будет установлен определённый политический строй сможет установится и приоритетный для данного этапа уклад. В связи с чем можно отметить, что наличие мно-гоукладности является базовым показателем переходного периода, в процессе трансформации одной социально-экономической формации в другую.

В РОССИИ

Как уже было отмечено выше много-укладность – это не только свойство переходного периода. Например, когда установился капитализм, то полностью классы помещиков и крестьян не исчезли, как и способы производства, которые они использовали для создания продукта. Помещики превратились в землевладельцев, а позднее в предпринимателей, а крестьяне из крепостных стали вольными наёмными работниками, которые за определённую плату выполняют работу для собственника капитала. Поэтому говоря о мно-гоукладности лучше отмечать её в контексте сочетания разного набора компонентов в определённый момент времени. На примере Российской Федерации можно заметить, что многоукладность является не только критерием переходного состояния между экономическими формациями, но и характерным признаком наличия сложной хозяйственной системы, которая функционирует в неоднородной среде на каждом из этапов исторического развития [6].

Таким образом, в данной работе под экономическим укладом будем понимать определённый тип хозяйствования, установившийся в текущий момент времени и признанный приоритетным в экономической системе, а под многоукладностью – наличие в экономике страны нескольких форм собственности, базирующихся на различных типах производственных отношений и модифицирующихся исходя из текущих экономических условий.

Главной целью настоящего исследования стало изучение многоукладности в туризме, через проведение ретроспективного анализа становления туристической отрасли в России, а также определения базового уклада, способствующего развитию туризма в тот или иной период времени.

Фундаментальной основой для проведения настоящего авторского исследования послужили нормативные документы, такие как Стратегия развития туризма в России до 2035 года4, Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»5. Кроме этого, автор использовал периодические издания, монографии и статьи, посвящённые экономической составляющей понятия уклада и термина много-укладности, в частности, в контексте применения данных понятий в туристической отрасли. Информация статистического характера была получена с портала государственной статистики РФ.

Методами проведения исследования автор определил классический литературный обзор, обобщение и сравнение. Теоретическую часть работы можно определить глубоким анализом изучения понятия многоукладности экономики и многоукладности в туризме. Практическая часть работы посвящена изучению господствующих укладов в определённые исторические отрезки времени, что даёт возможность сменить вектор развития туризма при определённых геополитических обстоятельствах.

Анализ становления туристической индустрии в России

Долгое время считалось, что покидать родные места без надобности занятие опасное и ненужное, поэтому путешествовали в основном купцы, с целью обменять свои товары на деньги или другие товары, а также паломники, распространяя свою веру среди менее просвещённых обществ или же знакомясь со святынями.

Первые поездки с целью расширения кругозора и изучения иностранных языков стали доступны дворянам во времена правления Петра I. Позднее, в 1862 г. открылась Петербургско-Варшавская железная дорога, а через 8 лет и сообщение между Петербургом и Финляндией. Тем не менее, первая русская туристическая фирма была основана только в 1885 г. и называлась «Предприятие для общественных путешествий во все страны света Леопольда Липсона»6. Все желающие могли обратиться в организацию, где им предлагали путешествие в Италию, Финляндию, Швецию или большое путешествие по Дунаю. В контексте данного исследования важен тот факт, что первая турфирма в России была частной и принадлежала собственнику Леопольду Липсону.

В 1890 г., по образу и подобию европейского альпийского клуба, в Российской империи появляется Крымско-Кавказский горный клуб, который стал первой официальной туристической организацией для путешествий в горные районы Крыма. Позднее, в 1903 г., появилось и Российское общество туристов, которое объединило любителей активных путешествий.

Однако туризм — это не только турфирмы и туристические организации, туристическая индустрия включает в себя ещё объекты размещения, транспортные услуги и экскурсионное обслуживание.

Вторая половина XIX в. характеризуется активным техническим развитием, в частности было построено большое количество железных и автомобильных дорог, открыты первые авиалинии, изобретён телефон, фотоаппарат и другие важные технические устройства.

К нач. ХХ в. железнодорожные магистрали уже соединяли Москву и Санкт-Петербург с Брестом, Брянском, Вологдой, Архангельском, Баку, Владикавказом, Новороссийском, Киевом, Нижним Новгородом, Уфой, Челябинском и Оренбургом. В 1892 г. начат масштабный проект по строительству Транссибирской магистрали и освоение Сибири и Дальнего Востока. Примечателен тот факт, что российские железные дороги в тот момент времени строили частные компании, но в интересах государства и при большой государственной поддержке. Стимулом к началу активного строительства железных дорог в России стал проигрыш в Крымской войне, после которого промышленная политика страны была пересмотрена и за несколько лет отставание от развитых стран сократилось до минимума. Российская империя занимала 2-е место по уровню развития промышленности, уступая только США. Такой активный рост промышленного производства стал возможен благодаря усилиям частного капитала и грамотным действиям руководства страны.

В 1857 г. император Александр II издал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог (ГОРЖД) для строительства и эксплуатации первой сети русских железных дорог. По замыслу императора нужно было создать 4 линии общей протяжённостью 4000 вёрст (4 267,2 км) от Петербурга до Варшавы, от Москвы до Нижнего Новгорода, от Москвы в Крым и от Курска до Либавы. Так как все строилось на частные средства, то необходимо было собрать инвестиций в размере 275 млн руб., правительство гарантировало доходность в 5%. В тот период в идею мало кто поверил и собрать удалось лишь 112 млн руб., чего хватило только на строительство дороги до Варшавы и Нижнего Новгорода.

После неудачного опыта строительства первой железной дороги правительство не вложила средства империи в стройку, оно пересмотрело порядок концессии и стало выдавать предварительные удостоверения без внесения капитала, который был необходим для создания общества. Такие выгодные условия спровоцировали ажиотаж, возникли десятки новых компаний, строящих железные дороги, а к 1875 г. длинна железнодорожного полотка в России выросла с 3800 до 19 000 вёрст.

Государство контролировало железнодорожные общества разными способами: внедряли в руководство обществами членов правительства или земских учреждений, регулировали тарифы. В 1887 г. государство полностью закрепило за собой право контролировать и устанавливать тарифы на железных дорогах.

В РОССИИ

Так, государство, благодаря частным инвестициям, гарантируя минимальный стабильный доход и льготы для железнодорожных обществ, контролировала финансовую отчётность и порядок заключения договоров от имени общества, а также жёсткий контроль за тарифами на железных дорога х7. По сути, преобладающий уклад при строительстве железных дорог – частная собственность, но под полным контролем государства.

Жители Российской империи нач. ХХ в. могли отдыхать на берегах Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного морей, пляжи были оборудованы купальнями, преимущественно частными, иногда городскими, которые власти сдавали в аренду частным лицам. Уже тогда, перед началом высокого туристического сезона в Анапе городской староста объявлял торги на "на отдачу в оброчное содержание трех городских купален". Срок эксплуатации был равен курортному сезону – с мая по сентябрь8.

Помимо купален в России активно строятся и небольшие здравницы, принадлежащие общественным организациям, их классифицировали следующим образом (рис. 1).

Классификация лечебных местностей

-

1) Казенные курорты:

-

а) в ведентш государственных органов управления (министерств, приказа общественного призрения, горного ведомства п др К

-

б) монастырские курорты;

-

в) "войсковые" курорты п лечебницы (в ведентш казачвих войск);

-

г) обустроенные государством п сданные в частную аренду, в том числе как оброчная статья (на один год);

-

д) курорты, обустроенные частными лицами, обществами и организациями на казенной земле бет последующего выкупа (могут быть также отнесены к частным курортам).

5) "Дикие" курорты.

Рис. 1 – Классификация лечебных местностей в нач. XX в. [9]

Несмотря на большое число разновидностей, набольшую активность в своём развитии получили именно частные курорты и лечебные местности.

Таким образом, можно заключить, что в дореволюционной царской России в туристической отрасли базисным укладом стало преобладание частной собственности. При этом, нельзя сказать, что государство никак не участвовало в экономической жизни страны, именно благодаря государственному контролю и действиям властей развивалось строительство железных дорог, а также курортов, но при этом ключевую роль играл именно частный бизнес и собственники средств производства.

С приходом Советской власти экономический уклад сменился на государственную собственность практически без переходного периода. В 1927 г. в Москве свою работу возобновило, организованное ещё до революции Российское общество туристов, которое позднее переименовали в Общество пролетарского туризма и экскурсий. У общества были определённые цели, сформированная структура, на каждом промышленном предприятии был выделен филиал общества, который обрабатывал запросы трудящихся к отдыху и экскурсиям. Большое распространение в этот период времени получил пешеходных, лыжный и самодеятельный туризм. 90% туристско-экскурсионной работы в стране выполняло исключительно это общество, а значит, на смену частной собственности с контролем государства пришла государственная собственность и полный государственный контроль.

В 1929 г. была открыта первая в СССР государственная туристическая компания «Интурист», целью которой стало обеспечение максимально комфортного и привлекательного пребывания в Стране Советов зарубежным гостям, приехавшим с туристическими целями. Туризм стал активной формой коммунистической пропаганды, а также средством с помощью которого можно было привлечь в страну иностранную валюту для ускорения индустриализации, тогда произошло разделение на внутренний и международный туризм [1].

Железные дороги с 1917 г. перешли в ведение народного комиссариата путей сообщения СССР, а после Великой Отечественной войны в Министерство путей сообщения СССР, из которого позднее было выделено Министерство транспортного строительства СССР.

После Октябрьской революции большинство лечебных местностей стало непригодно для использования, как в лечебных, так и в туристических целях. Именно поэтому, по декрету Совнаркома от 14 ноября 1917 г. все лечебные учреждения, которые не отвечали стандартам и нормам, должны были быть отремонтированы за счёт владельца заведения, а только после этого переданы государству. В марте 1923 г. был создан высший орган управления санаториями и курортами - Главное курортное управление. Важно отметить тот факт, что в первые годы существования РСФСР, несмотря на разруху, Гражданскую войну и сложности в политическом устройстве страны, курортному и санаторному делу выделялись значительные средства на развития, даже за счёт сокращения бюджетов на другие ведомства [3].

Исходя из представленного выше материала можно сделать вывод, что во времена советской власти большинство объектов туристической индустрии принадлежало государству или было национализировано, а значит преобладал экономический уклад с государственной собственностью.

Туристическая отрасль в современной России

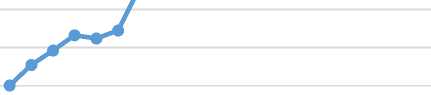

После распада Советского Союза в России был взят курс на рыночную экономику, а значит преобладание частной собственности, конкурентный рынок и борьба за покупателей. Если посмотреть на динамику туристических компаний, то она выглядит следующим образом.

За 20 лет число турфирм выросло в 3 раза, несмотря на незначительное сокращение в ковидный период за ним последовал плавный рост, что говорит о привлекательности

В РОССИИ

отрасли для предпринимателей (рис. 2).

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Рис. 2 – Число турфирм в России с 2004 по 2023 гг .9

Все компании, работающие сейчас в туристической индустрии в России являются частными, к тому же, эксперты в области туризма категорически против монополизации туррынка государством и даже к идее создания государственной туристической компании относятся резко отрицательно, при этом поддерживая участие государства в некоторых аспектах туристического бизнес а10, например, в рамках национальных проектов или государственных программ, таких как нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», способствующий развитию внутреннего туризма в России, формируя возможности для самореализации, эффективного труда и предпринимательства в отрасли. Или же проект, реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования «Студтуризм», позволяющий студентам путешествовать по территории России и использовать в качестве средств размещения студенческие общежития ВУЗов-партнёров программы [8].

Таким образом, в современной России можно выделить в качестве основного экономический уклад, в котором преобладает частный бизнес, тем не менее, с активным государственным участием, а зачастую и государственно-частным партнёрством, например, при создании туристских кластеров в 35

субъектах РФ, формировании современной туристской инфраструктуры и строительстве новых комплексов для туристов. Ещё одним важным стимулом для формирования государственно-частного партнёрства стал механизм особых экономических зон туристско-рекреационного типа по закону от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», который даёт возможность совместить инвестиции из госбюджета и частных инвесторов по созданию крупной туристической инфраструктуры [2]. Таким образом, современная российская туриндустрия обладает всеми признаками многоукладности, однако опыт Российской империи и Советского Союза помог выделить приоритетный уклад в виде частной собственности, с обязательным государственным участием в деятельности отрасли.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что под экономическим укладом принято понимать определённый тип хозяйствования, основанный на определённой форме собственности на средства производства и соответствующие отношения в ходе этого производства. Однако ретроспективный анализ показал, что преобладание одного уклада в туриндустрии не даёт возможности активному развитию в отрасли. Обращая внимание на пример царской России, можно заключить, что частная собственность играет ключевую роль в развитии туристической отрасли, однако, масштабные проекты должны быть реализованы с привлечением средств государства силами предпринимателей и собственников средств производства.

Именно данный факт позволил сформировать в современной России государственночастное партнёрство для реализации крупных проектов в турбизнесе, тем не менее, говорить, что в Российской Федерации исключительно все проекты в туризме развиваются с помощью ГЧП. Благодаря наличию

ЖУРНАЛ

государственной поддержки туристическая отрасль сегодня активно развивается, развивая внутренний туризм, осваивая новые целевые аудитории. Современная Россия обладает признаками многоукладной экономики, не только в туризме, но и в других отраслях экономики, тем не менее, для туризма можно выделить частный сектор и государственно-частное партнёрство, как ключевые формы для развития туриндустрии России.

Список литературы Многоукладность экономики в российском туризме

- Березовая Л.Г. «Интурист»: у истоков иностранного туризма в СССР // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т.10. №4. С. 10-19. DOI: 10.22412/1995 0411 2016-10-4-10-19.

- Коваленко С.В., Паршина В.О. Государственно-частное партнёрство в сфере туризма в Российской Федерации: проблемы и перспективы // В сб.: Социально-экономические процессы современного общества. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т культуры и искусств, 2021. С. 63-67.

- Морозов А.В. Работа Наркомздрава РСФСР и Н.А. Семашко по организации санаторно-курортной помощи населению в первые годы советской власти // Вестник новых медицинских технологий. 2016. Т.23. №4. С. 246-250.

- Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. Хозяйство как феномен культуры и самоорганизующаяся система. М.: Изд-во Московского ун-та, 1990. С. 119.

- Рыбина З.В. Экономический уклад и многоукладность экономики: дискуссионные вопросы // Научные труды МИМ ЛИНК. 2010. №26. С. 42-53.

- Рязанов В.Т. Экономическое развитие России XIX-XX веков. СПб.: Наука, 1998. С. 333.

- Социальная философия / Под ред. И.А. Гобозова. М.: Издатель Савин С.А., 2003. С.107.

- Ханина А.В. Современный студенческий туризм: особенности и перспективы развития // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4(101). С. 18-27. DOI: 10.5281/zenodo.7089306.

- Яновский В.С. Курортные города России как объект управления в конце XIX - начале XX века (на материалах Пятигорска и Кисловодска). Кисловодск: МИЛ, 2010. 217 с.