Модель педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры

Автор: Коваленко Александр Николаевич, Попов Александр Николаевич, Найн Александр Альбертович

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 2 (36), 2017 года.

Бесплатный доступ

Сегодня стали все более ощутимы недостатки системы подготовки специалистов физической культуры, ориентированной на обучение выпускника-ремесленника, специалиста по обучению двигательным умениям и навыкам обучающегося. Целевая установка в соответствии с требованиями Концепции Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» направлена на подготовку выпускника вуза, владеющего высоким уровнем научного потенциала по содержанию теории и методики всего комплекса предметов системы физкультурного образования. В данной статье показано содержание дидактической цепочки организации формирования научного потенциала студентов вуза физической культуры. Дефиниция «педагогическое управление», включенная в название статьи, имеет свои явные инновационные преимущества: ориентирует субъект управления на научно-исследовательскую работу студентов как педагогическую сферу деятельности; облегчает выбор методов педагогического воздействия с учетом общих и частных за-дач и анализа результата; позволяет корректировать учебный процесс на основе качества выполнения каждого этапа управления; объединяет в себе функции организации образования и воспитания, обеспечивающие формирование научного потенциала студентов вуза физической культуры.

Модель, педагогическое управление, формирование, научный потенциал, студенты вуза, физическая культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14240104

IDR: 14240104 | УДК: 378.14 | DOI: 10.7442/2071-9620-2017-9-2-10-18

Текст научной статьи Модель педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры

Проблеме развития научно-исследовательской работы студентов высшего физкультурного образования в публикациях ученых уделяется немало внимания. Можно отметить важные исследования А.Ф. Амирова [1], В.А. Анисимовой [2], С.В. Коновалова [9], С.А. Кореневского [11], В.И. Столярова [15]. Ряд авторов изучают и вопросы развития профессионального интереса обучающихся к самостоятельной деятельности, самообразованию. Это такие исследования авторов В.Б. Бондаревского [4], А.А. Вербицкого [5], Н.Г. Готовцевой [6], О.Н. Большаковой [3], И.Ф. Исаева [7], О.Л. Карповой [8] и др.

Однако проблема педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры остается недостаточно исследованной и, прежде всего, с позиций философии моделирования, которая представляет собой важный подход и одновременно средство педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры. Моделирование, по мнению И.Ф. Исаева, позволяет анализировать объект исследования, конкретизировать свои знания, дополняя модель инновационными знаниями, изменяя при этом ее смысловое содержание [7, с. 43]. Модель является отправной точкой, в сравнении с которой оценивается изучаемый объект, представляет собой целостную картину изложения результатов исследования. Конструкция модели дает возможность сравнить полученные результаты различных исследователей, представить конечные материалы организованного эксперимента.

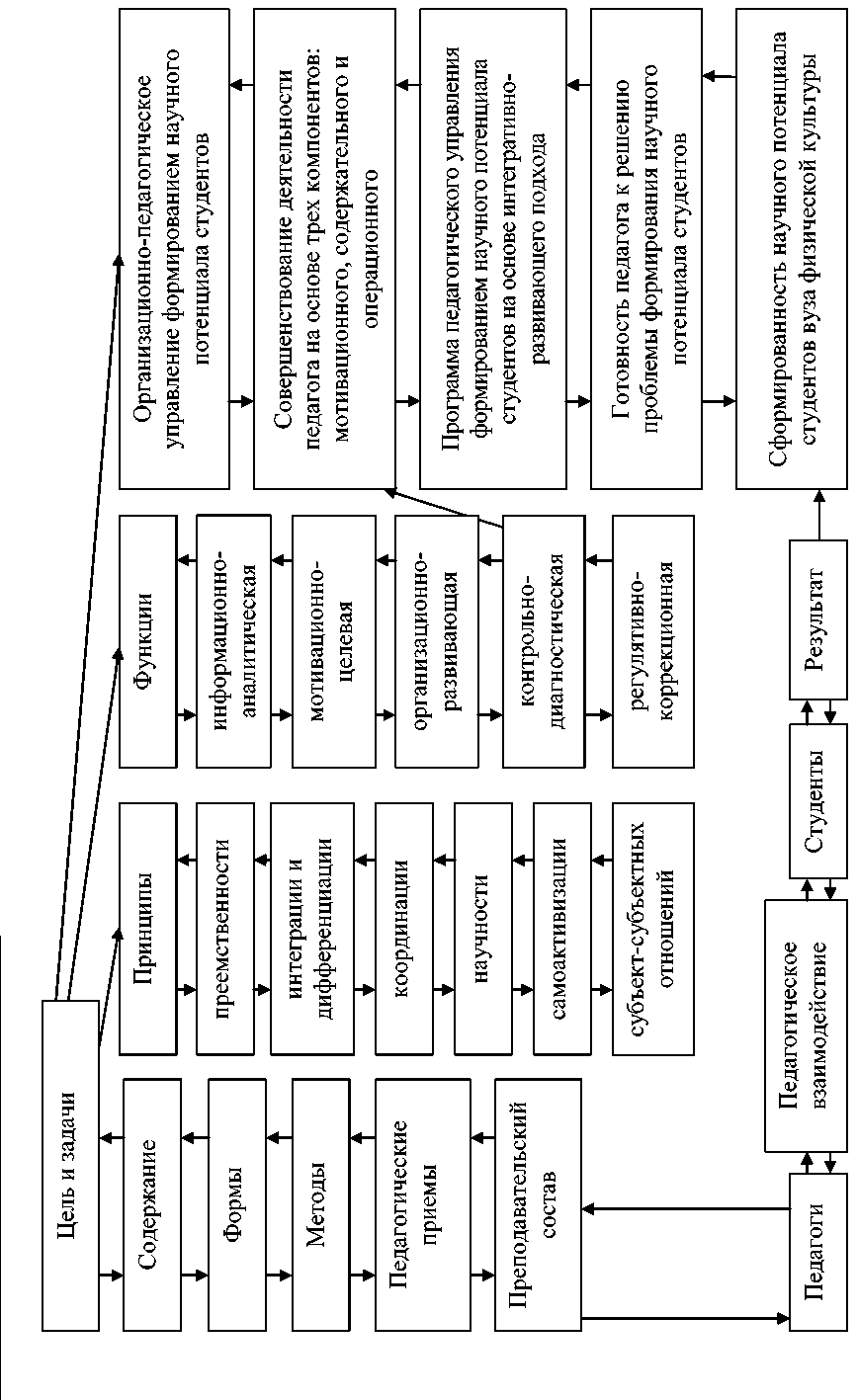

В нашем изыскании разработанная модель выступает важным этапом и направлена на достижение основной цели исследования – формирование научного потенциала студентов вуза физической культуры (рис. 1).

Разработанная нами модель опирается на содержательные характеристики интегративно-развивающего подхода, разработанного Л.А. Шипилиной [17, с. 271-272], который в образовательном процессе учитывает возможности и способы реализации научного потенциала самообразования обучающихся. Все это позволяет нам причислить разработанную конструкцию к мотивационно-целевой модели.

Основная функция интегративно-развивающего подхода, как пишет Л.А. Ши-пилина, состоит в том, чтобы процесс подготовки студентов к творческой, научной деятельности, с одной стороны, развивал готовность к постоянному саморазвитию, с другой – способствует самоутверждению личности в деятельности [17, с. 149]. Остановимся тезисно на смысловой сущности данного подхода, который пока не получил широкой популяризации.

Модель педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры

А.Н. Коваленко, А.Н. Попов, А.А. Найн

Рисунок 1. Схема модели педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры

Название данного подхода выражает его содержание и основную функцию. Интегративность отражает:

-

- тенденции развития изучаемого предмета на пути социально-образовательных преобразований, вхождения в рыночную экономику;

-

- процессы, протекающие в высшей школе физкультурного образования, которые проявляются в усилении взаимозависимости вузов с другими социально-экономическими системами общества, в необходимости подготовки специалистов, способных профессионально работать и развиваться в постоянно изменяющихся условиях;

-

- физкультурное образование, составляющее основу профессионального труда спортсмена (учителя физкультурного образования), является по своей сути интеграцией науки, практической деятельности и искусства;

-

- творческий характер и управленческо-педагогическое содержание труда специалиста физической культуры предполагают интеграцию управленческой, педагогической, психологической, культурологической и естественнонаучной подготовки;

-

- интегративность отражает содержание и специфику управленческих и педагогических дисциплин, которые по своей сути являются интегральными.

Суть интегративно-развивающего подхода к педагогическому управлению формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры заключается в следующем:

-

- интеграции проблематизированного содержания физкультурного образования обучающихся через целевые установки модели специалиста;

-

- интеграционной связи управленческой, педагогической, психологической, культурологической и естественнонаучной подготовки будущих специалистов физической культуры, нашедшей отражение в рабочих программах дисциплин;

-

- учете фундаментального и прикладного характера управленческих и психолого-педагогических наук при построении разработанного нами спецкурса «Методика формирования научного потенциала студентов физкультурного вуза», апробированная на выборке (n=36 чел.);

-

- использовании технологии педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры;

-

- разработке интегративной формы самоуправления студентов как субъектов учения и развития научного потенциала физкультурного образования;

-

- применении интегративного критерия - творческого стиля деятельности при оценке результативности формирования научного потенциала обучающихся физкультурно-образовательной организации.

Из содержания модели педагогического управления следует, что важной составляющей выступает дидактическое триединство – содержание, принципы и функции. Все они в совокупности позитивно влияют на важные характеристики организации научно-исследовательской работы обучающихся, к каковым, по мнению С.А. Кореневского, следует отнести участие студентов в разработке программы и инструментария исследования, анализ результатов и подготовку заключительного отчета обучающихся [11, с. 10]. При этом следует отметить, как показывают наблюдения, что активность участия обучающихся в научно-исследовательской работе - не случайный признак способного студента, а целенаправленно воспитуемый фактор.

Содержательный аспект модели включает формы, методы, педагогические приемы и преподавательский состав. Все они, безусловно, важны и позитивно воздействуют на процесс педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры. Однако приоритетным все же

Модель педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры

А.Н. Коваленко, А.Н. Попов, А.А. Найн

является профессиональная подготовка педагога-наставника. От уровня его профессионализма, понимания важности вовлечения молодежи в процесс участия в научно-исследовательской работе студентов зависит уровень общей образованности обучающихся вуза и объединения студенческой науки (НИР) с образовательным процессом для всех студентов в условиях академических занятий.

Включенные в модель принципы (преемственности, интеграции, дифференциации, координации, научности, самоактуализации, субъект-субъектных отношений) являются основными, исходными положениями формирования научного потенциала по научно-исследовательской работе обучающихся. При выборе дидактических принципов мы исходили из закономерности нацеленности процесса обучения на формирование научного потенциала субъекта. При этом специализация профессиональной подготовки студента раскрывается в процессе формирования когнитивных, креативных, методологических и нравственных качеств.

К когнитивным качествам, которые развивались у студентов, занимающихся научно-исследовательской работой, мы отнесли познавательно-когнитивные компоненты: намерения, мнения, ценности, целеустремленность обучающихся. К креативным качествам нами были отнесены: вдохновенность, воображение, интуиция, изобретательность, прогно-стичность, творчество. К методологическим качествам - целеполагание, устойчивость в достижении цели, стремление к планированию, гибкость, коммуникативность, рефлексивность, самоанализ, самооценка. К нравственным качествам: уважение личности, способность к состраданию, милосердию, человеколюбию, честность.

Совокупность названных групп качеств явилась условием и одновременно результатом образовательной деятельности студентов, занимающихся научно-исследовательской работой, структурно-организационной основой которой выступают дидактические законы, где выражены нормативные основы организации целостного процесса педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры.

Функции модели (информационноаналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-развивающая, контрольно-диагностическая и регулятивно-коррекционная) ориентируют образовательный процесс на научно-исследовательскую работу обучающихся и достижение повышенного уровня общей образованности с дальнейшим обеспечением специализации профессиональной подготовки, в том числе в условиях прохождения педагогической практики. Такой подход, как отмечается в ряде публикаций авторов Н.Г. Готовцевой [6], О.Л. Карповой [8], С.А. Кореневского [11], Л.В. Львова и М.В. Усынина [13], А.Я. Найна [14], Н.В. Сычковой [16], является достаточно эффективным в процессе формирования научного потенциала студентов вуза физической культуры.

Опытная работа по апробации модели осуществлялась на основе понятийно-дидактической цепочки [14; 16]: исходный факт - проблема - приоритетное концептуальное положение – идея, замысел, этапизация – прогнозируемый результат (табл. 1).

Опытная работа по педагогическому управлению формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры подтвердила актуальность апробации разработанной модели. Студенты, вовлеченные в процесс организации научно-исследовательской работы, более активно вникают в содержание изучаемых дисциплин специализации. Повышается мотивация обучающихся к серьезным занятиям научно-исследовательской работой и одновременно удовлетворяются потребности в специалистах новой формации, владеющих компетенциями научного творчества.

Таблица 1. Содержание понятийной цепочки опытной работы по апробации модели педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры

|

Понятийная цепочка экспериментальной работы |

Опытно-экспериментальная работа по формированию научного потенциала студента |

|

1. Планируемый этап изыскания |

Студенты университета имеют низкий уровень сфор-мированности компетентности исследовательской деятельности при необходимости выполнения выпускной квалификационной работы; недостаточный уровень качества дипломных проектов |

|

2. Проблема формирования научного потенциала студентов вуза физической культуры |

Как обеспечить высокий уровень владения НИРС в образовательном процессе вуза? |

|

3. Приоритетное концептуальное положение |

Вера в потенциальные исследовательские возможности каждого студента образовательной организации |

|

4. Идея, замысел, этапность процесса формирования научного потенциала студентов |

Реализовать в дидактической подготовке студентов вуза физической культуры принцип единства учебновоспитательной и научно-исследовательской деятельности; обеспечить на основе моделирования прочное овладение базовыми компетенциями и исследовательскими умениями по формированию научного потенциала студентов вуза физической культуры |

|

5. Прогнозируемый результат по научноисследовательской работе обучающихся |

Прочное усвоение базовых предметных знаний по формированию исследовательских умений студентов и высокого уровня развития научного потенциала обучающихся |

Отсроченные результаты, полученные методами интроспекции, позволяют под новым углом зрения рассматривать организацию научно-исследовательской работы будущих специалистов физической культуры, проектировать ее на более высоком профессионально-творческом уровне. Моделирование процесса педагогического управления научного потенциала студентов, занимающихся научно-исследовательской работой, является важным методом реализации интегративно-развивающего подхода и принципа активности субъекта в научном познании, который способствует выведению педагогических исследований научно-исследовательской работы на уровень, соответствующий требованиям современного выпускника вуза.

Список литературы Модель педагогического управления формированием научного потенциала студентов вуза физической культуры

- Амиров А.Ф. Система ценностей развивающейся личности и ее трудовая социализация//Образование нового столетия: проблемы, технологии и подходы к модернизации: монография/под ред. Э.Ш. Хамитова. -Уфа: Изд-во БГПУ, 2001. С. 25-33.

- Анисимова В.А. Формирование готовности студентов вуза физической культуры к исследовательской деятельности: монография. -Н. Новгород: ВГИПУ, 2007. -143 с.

- Большакова О.Н. Необходимость формирования самостоятельной творческой инициативности личности в вузе//Сибирский педагогический журнал. -2010. -№ 9. С. 316-326.

- Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию. -М: Просвещение, 1985. -144 с.

- Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. -М.: Высшая школа, 2002. -207 с.

- Готовцева Н.Г. Формирование ценностных ориентаций студентов посредством личностно-профессиональной самоактуализации в вузе//Сибирский педагогический журнал. -2011. -№ 4. С. 163-168.

- Исаев И.Ф., Шаршов И.А. Профессионально-творческое саморазвитие личности: восхождение к акме//Сибирский педагогический журнал. -2009. -№ 2. С. 43-54.

- Карпова О.Л., Анисимова В.А. Исследовательская деятельность студентов в контексте личностноразвивающего профессионального образования//Alma mater (Вестник высшей школы). -2009. -№ 1. С. 38-41.

- Коновалова С.В. Самостоятельная работа как средство познавательной активности студентов вуза//Сибирский педагогический журнал. -2010. -№ 10. С. 32-39.

- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». -М.: Росспорт, 2006. -36 с.

- Кореневский С.А. Вузовская наука и НИР студентов в контексте парадигмы высшего физкультурного образования//Теория и практика физической культуры. -2005. -№ 7. -С. 8-10.

- Кустов Л.М. Практика обработки и представления результатов педагогических исследований: исследовательский практикум. -Челябинск: Акмепроф, 2006. -80 с.

- Львов Л.В., Усынин М.В. Проблемы интеграции в ходе управления образовательно-профессиональным процессом развивающегося вуза//Современная высшая школа: инновационный аспект. -2016. -№2. С. 122-134.

- Найн А.Я., Анисимова В.А., Назарова О.Л. Развитие профессионально значимых качеств будущих специалистов физической культуры: учеб. пособие. -Челябинск: УралГУФК, 2006. -151 с.

- Столяров В.И., Быховская И.М., Лубышева Л.И. Концепция физической культуры и физкультурного воспитания (инновационный подход)//Теория и практика физической культуры. -1998. -№ 5. С. 11-15.

- Сычкова Н.В. Теоретические основы развития умений исследовательской подготовки будущих учителей школ: учеб. пособие. -Магнитогорск: МаГУ, 2001. -85 с.

- Шипилина Л.А. Технология управления саморазвитием менеджера: учеб. пособие. -Омск: ОГПУ, 1998. -359 с. Поступила 1 5. 0 5. 2 0