Модель психологической готовности к обучению в цифровой образовательной среде

Автор: Асмаковец Е.С., Циркина Е.А.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологические аспекты становления и развития личности

Статья в выпуске: 2 (101), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Цифровизация системы образования вскрыла ряд проблем, стоящих перед системой высшего образования в России, среди них обеспечение психологической готовности к обучению в цифровой образовательной среде. Цель — разработка модели психологической готовности обучающихся вуза к обучению в цифровой образовательной среде. Материалы, результаты и обсуждение. Готовность обучающихся к обучению в цифровой образовательной среде рассматривается как целостное, интегрированное образование, включающее в себя взаимосвязанные компоненты: индивидуально-типологический, ценностно-мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой, коммуникативный, поведенческий и технологический. Выводы. Разработана модель психологической готовности к обучению в цифровой образовательной среде с выделенными и описанными компонентами: индивидуально-типологическим, ценностно-мотивационным, когнитивным, эмоционально-волевым, коммуникативным, поведенческим и технологическим.

Цифровизация образования, цифровая образовательная среда, модель психологической готовности к обучению в цифровой образовательной среде

Короткий адрес: https://sciup.org/149148391

IDR: 149148391 | УДК: 159.9+378.147 | DOI: 10.24412/1999-6241-2025-2101-189-196

Текст научной статьи Модель психологической готовности к обучению в цифровой образовательной среде

Еlena S. Аsmakovets, Candidate of Science (in Psychology), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Political Analysis and Social and Psychological Processes 1; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Сегодня современные цифровые технологии — неотъемлемая часть жизни каждого человека. XXI век — век глобальной цифровизации, развития цифрового общества через повсеместное распространение и внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни: экономическую, социальную, политическую, духовную. Цифровизация — современный общемировой тренд, направленный на повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни населения. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» приоритетами в реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий являются: развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализация стратегических национальных приоритетов за счет формирования информационного пространства с учетом потребностей в получении качественных и достоверных сведений; создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне 1.

Поэтому основная цель реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 2 и 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 3 — обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Сфера образования не является исключением: в 2018 г. была запущена Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (срок реализации: 2018–2025 гг.), нацеленная на повышение качества и конкурентоспособности российского образования. В программе, наряду с другими федеральными проектами («Учитель будущего», «Новые возможности для каждого», «Молодые профессионалы» и др.), реализуется проект «Цифровая образовательная среда», направленный на создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче- ство и доступность образования всех видов и уровней путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы 4.

Под цифровой образовательной средой (ЦОС) понимается «совокупность методов, форм и средств обучения, необходимых для подготовки высококвалифицированных кадров, имеющих цифровую грамотность и компетентность в цифровой среде». ЦОС включает в себя: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе электронных; совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное информационно-коммуникационное оборудование; ряд педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде.

Пандемия, ускорив процесс цифровизации образования, показала быструю адаптацию преподавателей и обучающихся к дистанционному обучению, гибкость приобретаемых цифровых навыков и компетенций. В то же время она продемонстрировала психологическую неготовность к данной модели образования как со стороны обучающихся, так и со стороны преподавателей; отсутствие мотивационных механизмов к дистанционному обучению в молодежной среде, а также понимания специфики тотальной цифровизации образования со стороны преподавателей [1].

Целью исследования является построение модели психологической готовности студентов вуза к обучению в цифровой образовательной среде.

Материалы, результаты и обсуждение

Проблемы цифровизации системы образования. Согласно Программе фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы) в центре внимания психологических и когнитивных наук должно находиться «взаимодействие человека и высоких технологий, в том числе — исследования психологических закономерностей взаимодействия человека с системами искусственного интеллекта и робототехникой, поиск возможностей повышения эффективности традиционных и дистанционных образовательных технологий в условиях цифровой трансформации» 5. В перечень приоритетных направлений фундаментальных и поисковых научных исследований направления «Науки и образование» входят: «тенденции и закономерности развития современного ребенка в условиях цифрового общества; социализация в информационном пространстве мультикультурного общества; проблемы, перспективы и минимизация рисков развития образования в России в условиях использования цифровых технологий» 6.

Анализ исследований цифровизации системы образования в нашей стране позволил выделить ряд проблемных зон, требующих решения.

Проблемы, связанные с материально-техническими условиями реализации цифрового обучения ( техническое обеспечение (компьютеры, интерактивные комплексы, коммуникационные каналы, мобильные устройства и т. п.); прикладные программы, обеспечение технической, методической и организационной поддержки, обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интернет ): слабая техническая оснащенность вуза компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением (в вузах не хватает компьютеров и ИКТ-оборудования, а из имеющегося многое не работает или давно морально устарело); низкая пропускная способность сети Интернет [2–5]. Как показано в аналитическом отчете о цифровой трансформации, в России отрасль образования и науки входит в группу отраслей с цифровой инфраструктурой начального уровня 7.

Проблемы, связанные с недостаточным уровнем сформированности цифровых компетенций , цифровой грамотности, цифровой зрелости, цифровыми навыками педагогов 8: «способности к ориентации в инструментальных средствах по созданию и применению образовательных ресурсов; умение применять основные цифровые образовательные ресурсы; умение проектировать учебное занятие с использованием цифровых образовательных технологий» [6, c. 136]; организация цифровой коммуникации с обучающимися, коллегами; владение цифровым этикетом; понимание возможностей цифровой образовательной среды, умение конструировать в ней разные элементы образовательного процесса и т. д. [7–14] и др. Важным фактором для достижения значимого уровня внедрения цифровых технологий в образовательный процесс является достаточный объем знаний и навыков преподавателей [15; 16].

Преподаватель должен обладать готовностью к использованию постоянно обновляющихся цифровых ресурсов и технологий, к работе в условиях цифровой образовательной среды.

Проблемы неуспешности обучающихся в освоении образовательных программ из-за трудностей, возникающих в процессе обучения в цифровой образовательной среде: отсутствие навыков поиска и работы с электронными материалами, с цифровыми ресурсами; влияние индивидуальных особенностей на скорость обработки большого количества информации; дисциплина, самодисциплина; низкая мотивация к освоению цифровых технологий и их применению в учебной деятельности;

влияние типов личности на адаптацию студентов к электронной образовательной среде [11; 17–23] и др.

Таким образом, успешность обучения в цифровой образовательной среде зависит и от технического оснащения образовательного процесса, и от цифровых компетенций преподавателей, а самое главное, от личностных особенностей обучающихся (их биологических свойств; психических процессов и состояний; знаний, умений, навыков; мотивов, ценностных ориентаций, отношений) — психологической готовности к обучению в цифровой образовательной среде [24, с. 3].

Готовность обучающихся к обучению в цифровой образовательной среде. В рамках функционального подхода исследователи (Е. П. Ильин, В. И. Ковалев, Е. С. Кузьмин, Н. Д. Левитов, В. Н. Мясищев, Л. С. Нерсесян, В. Н. Пушкин, Д. Н. Узнадзе и др.) рассматривают готовность как «функциональное состояние», «особое психическое состояние», «фон, на котором происходят психические процессы», «активизацию всех психических функций», «уровень работоспособности», т. е. готовность к деятельности трактуется как определенное состояние психики, обеспечивающее высокий уровень достижений человека. В рамках личностного подхода — как неотъемлемый и существенный компонент развития личности в целом, как личностное образование, обеспечивающее эффективность деятельности, как устойчивая характеристика личности (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбо-вич, Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, В. А. Крутецкий, О. В. Михайлов, К. К. Платонов, В. А. Сластенин, Е. В. Шипилова и др.). Существуют две тенденции рассмотрения психологической готовности на личностном уровне: как комплекс разнообразных свойств и отношений личности; как интегральное, целостное образование.

Исследователи предлагают классифицировать психологическую готовность. В зависимости от длительности протекания данного состояния выделяют долговременную (длительную, устойчивую) и динамическую (временную, ситуативную) готовности. Ситуативную (временную) готовность определяют как предстартовое состояние к деятельности (Н. Л. Левитов), «состояние готовности» (М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович), различая предрабочее (предстартовое) и пострабочее (пред-финишное) состояния, обособляя экстренную готовность (А. А. Понукалин). Долговременную готовность — как определяющий уровень профессиональной пригодности (Н. Л. Левитов), характеристику личности (М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович).

По мнению А. А. Деркача, временная готовность ближе к психическим процессам, длительная (долговременная) — к чертам личности [25]. При этом исследователи подчеркивают, что долговременная и ситуативная готовности образуют функциональное единство и органично переходят друг в друга: длительная готовность отражает устойчивое, а временная — изменчивое, динамическое в системе готовности. Изменение одного из компонентов оказывает влияние на всю систему в целом (М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович; Н. Л. Левитов; О. И. Шишкина).

Изучение психологической готовности в рамках только функционального или только личностного подхода не позволяет полностью раскрыть сущность данного феномена, так как каждый из подходов отражает разные стороны многоаспектного явления, которое включает «не только психические, но и соответствующие психологические, физиологические, физические характеристики» [26, с. 10].

Именно в рамках личностно-деятельностного подхода психологическая готовность рассматривается как целостное явление (Л. С. Выготский, А. А. Деркач, К. М. Дурай-Новикова, А. Н. Леонтьев, И. Н. Назимов, С. Л. Рубинштейн и др.).

Как «проявление индивидных, личностных и субъективных особенностей, свойств и качеств человека в их целостности психологическая готовность обеспечивает возможность эффективного выполнения своих функций» (Т. Б. Крюкова) [27, с. 158].

Готовность является фундаментальным условием успешного выполнения любой деятельности (А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Н. Д. Левитов, С. Л. Рубинштейн и др.), именно от нее в наибольшей степени зависит высокая результативность.

Анализ существующих подходов к определению психологической готовности показывает, что в научном сообществе нет единого мнения о структуре данного феномена.

Наиболее известна концепция готовности к деятельности М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбовича, в рамках которой готовность рассматривается как определенная целостность, включающая следующие компоненты: мотивационный (положительное отношение к выполнению деятельности, интерес к ней и другие достаточно устойчивые мотивы), ориентационный (знания и представления об особенностях и условиях деятельности), операциональный (владение способами и приемам деятельности, необходимыми знаниями, навыками, умениями и процессами анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.), оценочный (самооценка своей деятельности) [28].

Исследователи выделяют разные компоненты готовности к деятельности: познавательный, эмоциональный, мотивационный (А. А. Деркач); когнитивный, аффективный, деятельностный (Е. Н. Францева); личностный, социальный и деятельностный (О. Н. Пасько); мотивационный, волевой, оценочный, ориентационный, операциональный (В. И. Колесов); мотивационный, ориентационный, операциональный, личностный, рефлексивный (О. В. Плешакова); мотивационный, когнитивный, операционально-деятельностный (О. Б. Дмитриева); мотивационный, познавательный, эмоциональный, волевой, психомоторный (А. М. Столяренко); мотивационный, саморегуляционный, оценочный (Т. Б. Крюкова); мотивационный, саморегуляционный, эмоциональный, блок оценки и самооценки (Л. М. Попов, И. М. Пучкова); мотивационно-социальный, когнитивный, эмоциональнорегуляторный, волевой, типологический (Г. С. Дунин); мотивационный, ориентационный, операциональный, психофизиологический, социально-психологический (Г. Н. Жуков); мотивационный, эмоционально-волевой, ориентировочно-мобилизационный и дополнительные (познавательно-оценивающий; операционно-деятельный; когнитивный или интеллектуальный) (В. Ф. Жукова) и др.

В структуру психологической готовности студентов к обучению в высшем учебном заведении исследователи включают следующие компоненты: физиологический (физическая готовность, состояние здоровья, уровень биологического развития), психологический (интеллектуальная, волевая, мотивационная готовность) и социальный (коммуникативная готовность) (О. Б. Ас-риян, Р. В. Кадыров, М. А. Пасынкова, В. В. Чернено, Л. А. Ясюкова); личностный (воля, активность, настойчивость), мотивационный (интерес к учебной деятельности, желание прикладывать усилия), операциональный (обработка информации, навыки работы с текстом) (Е. Н. Тулебаева, А. П. Мерсиянова); интеллектуальный (знания, уровень интеллектуального развития), коммуникативный (установление и поддержание контакта в общении) и общеучебный (умение ставить и решать учебные задачи) (Н. Н. Сaвельева); такие составляющие, как идентификaция, aнтиципирующее сaмоопределение, особенности ценностных ориентaций; способность к регуляции, сaморегуляции, зрелость волевых процессов; знания, умения и навыки, специфичные для учебной деятельности студентов (И. И. Aхтaмьянова).

Компоненты психологической готовности обучающихся (разных курсов, уровней образования, направлений подготовки) к обучению в высшем учебном заведении, освоению образовательных программ, будущей профессиональной деятельности и т. д. можно разделить на специфические , которые зависят от особенностей учебной деятельности и специфики образовательного учреждения, и универсальные (положительное отношение к выполняемой деятельности, определенные значимые черты характера, знания, умения, навыки и др.) [29, с. 9]. Выделение исследователями того или иного компонента свидетельствует о понимании авторами его значимости в содержании психологической готовности к обучению студентов вуза: мотивационный, эмоциональный, операциональный и информационный (С. А. Печерская); мотивационный, познавательный, эмоциональный, волевой, коммуникативный (Б. П. Яковлев); мотивационный, ориентационный, операционально-волевой, личностно-операциональный, оценочно-рефлексивный (В. В. Соглаев); когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоциональный, деятельностный (Т. В. Сулима, Л. А. Куценко); мотивационный, волевой, коммуникативный (Л. А. Ясюкова, В. А. Долгополов, О. Е. Пискун), когнитивный, эмоциональный и поведенческий (А. Ю. Качимская, П. О. Ковтун) и др.

Психологическая готовность студентов вуза к обучению в цифровой образовательной среде имеет свою специфику, которая проявляется в структуре входящих в нее компонентов. С. А. Печерская психологическую готовность студентов к использованию информационных технологий определяет как «потенциальное состояние личности, сформированное мотивацией к использованию информационных технологий как естественному и необходимому средству решения задач информационнокомпьютерной деятельности, регулируемого оценкой результативности самой деятельности с информационными технологиями, и имеющее в качестве системообразующего компонента адекватное информационное самосознание» [30, с. 13].

В качестве компонентов психологической готовности к обучению в цифровой образовательной среде исследователи называют: систему знаний (осведомленность) в широкой предметной области информационных технологий, систему умений (компетентность) в области информационных технологий и систему отношений к информационным технологиям (значимость «для меня») (О. В. Авдеева) [31]; пользовательские (умение пользоваться электронными устройствами и приложениями, применение цифровых навыков в быту и в профессии) и профессиональные (цифровые навыки, необходимые для решения задач в высокотехнологических профессиях) цифровые компетенции (В. С. Катькало, Д. Л. Волков) 9; потребности и цели в определенном виде деятельности; активизацию психических и физиологических функций; уверенность в своих силах; достаточный уровень работоспособности; своевременное реагирование на изменение условий деятельности; определенную направленность и управляемость психической деятельностью при выполнении необходимых действий, знания, умения и навыки в области технологических инноваций (И. В. Ракова) [32]; мотивацию к использованию информационно-коммуникационных технологий, знания теоретических аспектов их использования, проявления соответствующих эмоционально-волевых качеств и комплекс умений (конструктивных, организаторских, коммуникативных, гностических в новых условиях деятельности) (С. Н. Исакова) [33]; эмоциональный, мотивационный, волевой, когнитивный, операциональный компоненты, выраженные в виде личностных или иных характеристик: знания, умения и навыки (общая готовность) и непосредственного внутреннего настроя на применение технологий (ситуативная готовность) (Ю. М. Тихомирова) [34]; информационный (теоретическая готовность студента: глубина осознания и понимания предмета учебной деятельности), операциональный (технологическая готовность студента: владение навыками самостоятельной учебной деятельности в информационной среде с использованием средств ИТ), эмоционально-личностный (личностная готовность к использованию средств ИТ: удовлетворение от получения учебной деятельности в ходе самостоятельной работы) (М. Ж. Киракосян) [35].

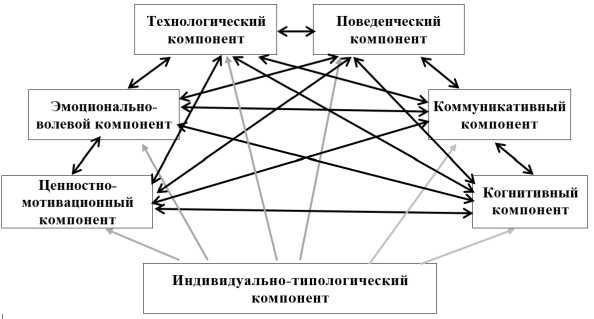

Разработка модели психологической готовности обучающихся к обучению в цифровой образовательной среде. Сравнительный анализ компонентов психологической готовности, описанных исследователями, позволил создать модель психологической готовности студента вуза к обучению в цифровой образовательной среде, которая понимается нами как целостное, системное образование, имеющее динамическую структуру, включающую компоненты, функционально связанные между собой.

Индивидуально-типологический компонент: тип нервной системы (слабый, сильный); сила (способность организма выдерживать нагрузки), уравновешенность (одинаковая выраженность процессов возбуждения и торможения) и подвижность (смена процессов возбуждения и торможения) нервных процессов; активность (моторика, общение, умственная деятельность), эмоциональность (впечатлительность, импульсивность, эмоциональная лабильность) [36–39] и др.

Ценностно-мотивационный компонент: положительное отношение к обучению в вузе, интерес к обучению в цифровой образовательной среде, к использованию информационных технологий в процессе обучения в вузе; осознание ценности обучения; мотивация обучения в вузе: приобретение знаний, стремление добиться успеха, показать себя с лучшей стороны, интерес к будущей профессии, получение диплома и т. д., устойчивость мотивов обучения; система ценностных ориентаций — целей жизнедеятельности и средств их достижения: ценности познания, достижения, творчества, саморазвития, общая осмысленность жизни, осознанность целей и выстроенная в сознании перспектива будущего, потребность в преодолении трудностей и настойчивость в достижении цели; желание прилагать усилия для понимания и усвоения сложного материала с использованием информационных технологий [27; 28; 30; 39–45] и др.

Когнитивный компонент: знания, необходимые для успешного обучения в цифровой образовательной среде вуза (познавательные, ориентационные), потребность и стремление к приобретению новых знаний; интеллектуальные возможности; самооценка подготовки для успешного обучения в цифровой образовательной среде (обучения с применением информационных и цифровых технологий); уверенность в самоэффективности; представления о вероятных трудностях, понимание задач и условий обучения в цифровой образовательной среде, оценка их значимости [27; 28; 30; 39–45] и др.

Коммуникативный компонент: коммуникативные умения и навыки (способность устанавливать и поддерживать межличностные отношения; навыки конструктивного общения, навыки взаимодействия с применением информационных и цифровых технологий), коммуникативные свойства личности, характеризующие отношение к общению, потребности в общении (общительность, смелость, независимость, открытость, инициативность, самостоятельность, дипломатичность, дружелюбие и др.) [31; 39; 42; 46–48] и др.

Эмоционально-волевой компонент: позитивное отношение к учебному процессу, объектам среды, в частности цифровой образовательной среды, людям и самому себе; эмоциональная отзывчивость (гибкое эмоциональное реагирование на различные воздействия — события, общение, окружающих людей); эмоциональное равновесие; умение вызывать желательные (оптимальные) эмоциональные состояния; уверенность в себе, в самоэффективности; реалистичное восприятие окружающей обстановки, происходящих событий; эмоциональная устойчивость; эмоциональная лабильность; способность мобилизоваться для выполнения учебных задач; самоконтроль [27; 28; 31; 39; 40; 42; 44; 45; 49] и др.

Поведенческий компонент: опыт учебной деятельности с применением информационных и цифровых технологий; опыт самообразования и саморазвития; опыт взаимодействия с участниками образовательного процесса (преподавателями, однокурсниками и др.); интеграция с коллективом; гибкость поведения; способность адаптироваться к новым ситуациям; способность к конструктивному взаимодействию в любой социальной ситуации (способность к сотрудничеству, способность к совместной деятельности, командной работе, навыки разрешения конфликтов, толерантность в отношениях с другими людьми); способность генерировать нестандартные решения; личностные качества, связанные с поведением и действиями (инициативность, настойчивость, целеустремленность, ответственность, дисциплинированность, организованность, управление временем и самоконтроль, решительность; самостоятельность, самоорганизация, самомотивация) [27; 45; 46; 50–52] и др.

Технологический компонент: умения и навыки получения, оценки, обработки и производства информации с помощью цифровых и информационных технологий, выбор наиболее подходящих для реализации поставленных учебных задач программно-технических средств, их безопасное использование, умение эффективно взаимодействовать с другими пользователями и решать коммуникативные задачи в условиях цифровой (образовательной) среды, используя для этого все ее сервисы и этические нормы [28; 30; 31; 44–46; 53; 54] и др.

Базисом психологической готовности к обучению в цифровой образовательной среде является индивидуально-типологический компонент, который в наименьшей степени поддается коррекции, но компенсируется за счет развития других компонентов готовности: ценностно-мотивационного, когнитивного, эмоционально-волевого, коммуникативного, поведенческого и технологического (рис.).

Нужно отметить, что компоненты готовности взаимосвязаны и взаимозависимы, развитие одного компонента будет способствовать развитию других [50]. Высокому уровню развития психологической готовности студентов к обучению в цифровой образовательной среде соответствуют достаточная развитость и выраженность этих компонентов и их целостное единство.

Рис. Модель психологической готовности студентов к обучению в цифровой образовательной среде ( Fig. Model of students' psychological readiness for learning in a digital educational environment)

Выводы

Психологическая готовность обучающихся к обучению в цифровой образовательной среде рассматривается нами как целостное, системное образование, которое имеет динамическую структуру, включающую компоненты, функционально связанные между собой: индивидуальнотипологический (тип нервной системы; сила, уравновешенность и подвижность нервных процессов; активность, эмоциональность), ценностно-мотивационный (положительное отношение и мотивация к обучению в вузе, интерес к обучению в цифровой образовательной среде, к использованию информационных технологий в процессе обучения в вузе; осознание ценности обучения), когнитивный (знания, необходимые для успешного обучения в цифровой образовательной среде вуза; интеллектуальные возможности; самооценка подготовки для успешного обучения в цифровой образовательной среде; уверенность в самоэффективности; понимание задач и условий обучения в цифровой образовательной среде, оценка их значимости), эмоционально-волевой (позитивное отношение к учебному процессу, объектам среды, в частности цифровой образовательной среды, людям и самому себе; эмоциональная отзывчивость; навыки саморегуляции; эмоциональная устойчивость; способность мобилизоваться для выполнения учебных задач; самоконтроль), коммуникативный (коммуникативные умения и навыки; коммуникативные свойства личности, характеризующие отношение к общению, потребности в общении), поведенческий (опыт учебной деятельности с применением информационных и цифровых технологий; опыт самообразования и саморазвития; опыт взаимодействия с участниками образовательного процесса; интеграция с коллективом; способность адаптироваться к новым ситуациям; способность к конструктивному взаимодействию в любой социальной ситуации; способность генерировать нестандартные решения) и технологический (умения и навыки получения, оценки, обработки и производства информации с помощью цифровых и информационных технологий; выбор наиболее подходящих для реализации поставленных учебных задач программно-технических средств; умение эффективно решать коммуникативные задачи в условиях цифровой (образовательной) среды, используя для этого все ее сервисы и этические нормы).

Перспективы и область применения. Перспективой дальнейшей работы в данном направлении являются разработка диагностического пакета и проведение эм- пирического исследования психологической готовности студентов вузов к обучению в цифровой образовательной среде и факторов, на нее влияющих.