Модель разноуровневой системы управления дистанционным обучением в вузе

Автор: Карачарова Татьяна Александровна

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 4 т.9, 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время большинство российских вузов используют в образовательном процессе элементы дистанционного обучения. При внедрении системы дистанционного обучения у руководства вуза возникает необходимость выбора между разработкой собственной новой системы дистанционного обучения и адаптацией существующих систем ведущих российских вузов под свои условия. Разработанная модель разноуровневой системы управления дистанционным обучением в вузе позволяет определить на каком уровне находится существующая система управления дистанционным обучением и выявить недостатки в процессе функционирования данной системы. Для анализа потребуются данные об актуальности каждого элемента системы управления дистанционным обучением в вузе, о функциональных взаимосвязях каждого подразделения, каналах передачи информации, должностных обязанностях сотрудников подразделения и результаты итоговых работ на курсах повышения квалификации, связанных с обучением работе в виртуальной образовательной среде, по каждой категории пользователей. Целью исследования является характеристика каждого уровня разработанной модели разноуровневой системы управления дистанционным обучением в вузе. Результаты исследования получены с использованием методов эксперимента, анализа и тестирования. Разработанная модель может применяться для анализа существующих систем управления дистанционным обучением в вузах, в том числе для выявления слабых сторон систем управления дистанционным обучением и для разработки мер по совершенствованию анализируемых систем.

Дистанционное обучение, педагогическое моделирование, адаптивная система

Короткий адрес: https://sciup.org/147157892

IDR: 147157892 | УДК: 378.018.4 | DOI: 10.14529/ped170408

Текст научной статьи Модель разноуровневой системы управления дистанционным обучением в вузе

Введение. Приоритетным направлением модернизации российского образования является его информатизация, что выразилось в стремительных темпах развития электронных образовательных технологий. Этому способствовало и принятие в 2012 году Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в ст. 16 которого закрепились основные понятия в сфере электронного обучения. Согласно принятым изменениям под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информа- ции, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [17].

В научной литературе не существует однозначного определения дистанционного обучения (ДО), это связано с тем, что ученые рассматривают процесс дистанционного обучения с разных сторон.

Так, по мнению А.А. Андреева и В.И. Солдаткина, «Дистанционное обучение – это целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный (индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической системе» [1–3].

Е.С. Полат рассматривает дистанционное обучение как новую форму обучения, в которой информационные и коммуникационные технологии – суть средства реализации педагогических задач, задач обучения, воспитания, развития [11–13].

По мнению специалистов американской ассоциации дистанционного обучения (The United States Distance Learning Association – USDLA) под дистанционным обучением понимается процесс обучения, в котором учитель и учащиеся разделены и поэтому опираются на электронные средства и печатные пособия для организации учебного процесса [8, 15].

К определению понятия «педагогическая модель» также существует несколько подходов, но наиболее распространено определение, сформулированное А.Н. Дахиным. Под моделью он подразумевает искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковой формы или формулы, который, будучи подобным исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и огрублённом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта. Педагогическое моделирование рассматривается как самостоятельное направление в общем методе исследования, причём это направление обладает специфическими чертами, отражающими особенность моделируемых явлений. У педагогического моделирования определяется собственное проблемное поле, содержательное наполнение которого происходит благодаря имеющемуся педагогическому опыту. Основные положения педагогического моделирования связаны либо с очевидными фактами, в достоверности которых легко убедиться непосредственно, либо производятся формулировки, выведенные из опыта, и тем самым эти выводы-формулировки выражают уверенность автора модели в том, что ему удалость найти педагогические закономерности и намерение подкрепить свою уверенность успехом развития теории [4, 7, 10].

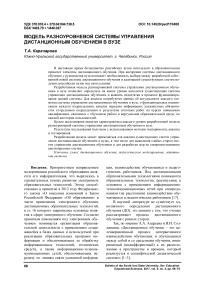

Описание модели. Для управления процессом дистанционного обучения необходимо разработать разноуровневую модель управления дистанционным обучением в вузе (см. рисунок). В модели нами было выявлено три уровня системы:

-

1) адаптивная система;

-

2) система по образцу;

-

3) слабо структурированная система.

Целью адаптивной системы является создание системы дистанционного обучения для конкретной образовательной организации. Целью системы по образцу является использование шаблонов традиционной системы дистанционного обучения без изменений. Целью слабоструктурированной системы является комбинация различных образовательных ресурсов в системе дистанционного обучения.

Задачами модели разноуровневой системы управления дистанционным обучением в вузе являются:

-

1) разработка структуры управления дистанционного обучения в вузе;

-

2) разработка проектов должностных инструкций сотрудников вуза в части работы с дистанционными образовательными технологиями;

-

3) разработка системы непрерывного обучения для всех категорий пользователей.

Для решения задач используется следующий инструментарий:

-

1) сопоставительный анализ существующих структур управления дистанционным обучением;

-

2) сравнительный анализ функциональных обязанностей участников процесса дистанционного обучения в вузе;

-

3) эксперимент – результаты итоговых работ слушателей курсов повышения квалификации [5, 6].

Оценка эффективности модели управления дистанционным обучением в вузе будет оцениваться по следующим критериям:

-

1) эффективность структуры управления;

-

2) функциональный критерий;

-

3) компетентностный критерий.

Оценка эффективности структуры управления позволяет выбрать наиболее рациональный вариант структуры и определить направления ее совершенствования. Эффективность структуры должна оцениваться не только в процессе проектирования, но и при анализе структур управления действующих организаций с целью их усовершенствования. Структуру можно считать эффективной, если она обеспечивает эффективное функционирование системы управления [9, 14, 16].

Таким образом, для структуры управления можно произвести расчет коэффициента актуализации элементов:

К аэ = П п , (1)

По где Пп – количество полезных (функциональ- ных) элементов; По – общее количество элементов в системе.

Нормативное значение коэффициента актуализации элементов равно 1–0,8. В этом случае все элементы структуры управления являются актуальными, отсутствуют лишние элементы, которые не несут смысловую нагрузку, но требуют ресурсных затрат. В слу- чае если значение коэффициента находится в диапазоне 0,7–0,6, то в структуре управления присутствуют неактуальные элементы, но их количество не так критично для организации. Ситуацию можно исправить, перераспределив функции неактуальных подразделений. Если значение коэффициента менее 0,5, то более половины элементов структуры управления

1-й уровень: создание СДО конкретной образовательной организации

Цели: 2-й уровень: использование шаблонов традиционной СДО без изменений

3-й уровень: комбинация образовательных ресурсов в СДО

Ф

|

Задачи: |

Разработать структуру управления ДО в вузе Разработать проекты должностных инструкций сотрудников вуза в части работы с ДОТ Разработать систему непрерывного обучения для всех категорий пользователей |

|

Ф |

|

Сопоставительный анализ существующих структур управления ДО

Сравнительный анализ функциональных обязанностей участников процесса ДО Инструментарий:

в вузе

Эксперимент, итоговые работы слушателей КПК

Ф

|

Эффективность структуры управления |

|

|

Критерии: |

Функциональный Компетентностный |

↓

|

Коэффициент актуализации элементов ( К аэ ) |

|

|

Показатели: |

Коэффициент дублирования функций (К д ) Коэффициент владения технологиями работы в ВОС (Квтр) |

↓

|

Значения показателей |

||

|

К аэ : 1—0,8 К д : 1 К втр : 1—0,8 |

К аэ : 0,7-0,6 К д : < 1 КВ тр : 0,7-0,6 |

К аэ : 0,5-0 К д : > 1 К втр : 50-0 |

|

Ф Ф Ф |

||

|

Уровень 1: Адаптивная система |

Уровень 2: Система по образцу |

Уровень 3: Слабо структурированная система |

|

|

|

Модель разноуровневой системы управления дистанционным обучением в вузе

не соответствуют целям организации. Ситуацию может исправить масштабная реорганизация системы управления и организационной структуры предприятия.

Для оценки структуры по функциональному критерию необходимо произвести расчеты коэффициента дублирования функций:

v- _ Коз

Кд = Тъ ,

где Коз - количество работ, закрепленных за несколькими подразделениями; Кд - нормативное количество работ.

Для того чтобы определить количество работ, закрепленных за подразделениями, необходимо проанализировать функциональные взаимосвязи каждого подразделения, каналы передачи информации, должностные обязанности сотрудников подразделения. Нормативное значение коэффициента дублирования функции равняется единице. Если значение данного коэффициента больше единицы, то это означает, что функции в структуре управления дублируются, нарушены каналы передачи информации. Если значение коэффициента дублирования функций меньше единицы, то такая ситуация свидетельствует о том, что функции между подразделениями распределены неравномерно и объем выполняемых работ на одно подразделение превышает нор- мативные значения.

Компетентностный критерий включает в себя показатели владения технологией работы в виртуальной образовательной среде всех категорий пользователей (студенты, преподаватели, координаторы дистанционного обучения в подразделениях вуза). При расчетах учитываются результаты итоговых работ на курсах повышения квалификации. Каждой категории пользователей назначается свой вес, в нашем случае будут учитываться результаты трех категорий пользователей, вес каждой категории составляет 0,33. Итоговые работы оцениваются по стобалльной системе. Таким образом, коэффициент владения технологией работы в виртуальной образовательной среде рассчитывается по формуле

Р1х0,33+Р2х0,33+Р3х0,33

Квтр

,

где Р1 - среднее значение результатов итоговых работ первой категории пользователей; Р2 - среднее значение результатов итоговых работ второй категории пользователей; Р3 -среднее значение результатов итоговых работ третьей категории пользователей.

Таким образом, если значение коэффициента владения технологией работы в ВОС находится в диапазоне от 1 до 0,8, то систему подготовки пользователей к работе в виртуальной образовательной среде можно считать успешной и адаптированной под конкретную систему дистанционного обучения. В случае если значение показателя принимает значения от 0,7 до 0,6, то можно сделать вывод о том, что система слабо связана с используемой виртуальной образовательной средой, курсы могут быть скопированы по образцу другого вуза, не учитывая особенности систем управления дистанционным обучением конкретного вуза. Если значение показателя ниже 0,6, то это свидетельствует об отсутствии курса для какой-либо категории пользователей, также возможно использование типовых курсов, неадаптированных под реальные условия.

Таким образом, проанализировав значения всех показателей систему управления дистанционным обучением в вузе можно отнести к одному из трех уровней.

1-й уровень – адаптивная система. В данном случае значения всех показателей равны нормативным значениям. Структура управления коррелируется со всеми элементами системы управления вузом. Функции всех участников процесса дистанционного обучения четко прописаны и закреплены в должностных инструкциях и локальных нормативных актах. Разработана система непрерывного повышения квалификации для всех категорий пользователей, курсы разработаны и адаптированы под используемую виртуальную образовательную среду.

2-й уровень – система по образцу. Данная система может быть скопирована с систем управления дистанционным обучением других вузов, но не адаптирована под конкретные условия. Следовательно, функции участников процесса не соответствуют структуре управления дистанционным обучением, возможно дублирование функций и наличие неактуальных элементов в структуре. Курсы повышения квалификации представлены типовыми курсами, также обучение может проходить на площадках других университетов.

3-й уровень – слабо структурированная система. Данная ситуация возникает, когда взаимосвязь между элементами системы управления вузом отсутствует, функции участников процесса дистанционного обучения дублируются и курсы повышения квалифика- ции разработаны не для всех категорий пользователей, либо используются типовые курсы.

Система управления дистанционным обучением в ЮУрГУ. В ходе исследования был проведен анализ существующей системы дистанционного обучения в ЮУрГУ. Были произведены расчеты по представленным выше формулам. Коэффициент актуализации элементов Каэ = 1, так как количество полезных (функциональных) элементов равно общему количеству элементов в структуре.

При сравнительном анализе функциональных обязанностей участников процесса дистанционного обучения учитывались работы, связанные как с основной деятельностью, так и работы, связанные с процессом дистанционного обучения. Также учитывалось то, что координатор ДО может располагаться как на каждой кафедре, так и может быть один координатор на институт или высшую школу. Это зависит от количества студентов, формы обучения и специфики направления обучения. Но независимо от выбора варианта расположения координатора дистанционного обучения в общей структуре управления ДО коэффициент дублирования функций будет равен нормативному значению. В первом варианте дублируются функции координатора ДО, данная ситуация обусловлена спецификой института или высшей школы и допускается при построении структуры управления. В этом случае количество работ, закрепленных за несколькими подразделениями, увеличивается пропорционально нормативному количеству работ. Значения данных показателей зависит от количества кафедр в институте или высшей школе. Произведя расчеты по формуле (2), получим, что К д = 1.

Во втором варианте функции координатора не дублируются, и количество работ, закрепленных за несколькими подразделениями, будет равно нормативному количеству работ, то есть также К д = 1.

Для расчета коэффициента владения технологией работы в виртуальной образовательной среде необходимо знать среднее значение результатов итоговых работ всех категорий пользователей. К первой категории относятся студенты, вторая категория – преподаватели, третья категория – координаторы дистанционного обучения в подразделении вуза. Результаты итоговых работ берутся за первое полугодие 2016/2017 учебного года. Коэффициент владения технологией работы в виртуальной образовательной среде, рассчитывается по формуле (3)

К = 77X0,33 + 83X0,33 + 92X0,33 = g дд втр _ 100 _ ' .

Таким образом, обобщая результаты показателей можно сделать вывод, что разработан- ную модель можно отнести к уровню адаптивной системы, так как значения показателей входят в необходимый диапазон: Каэ = 1, Кд = 1, Квтр = 0,83.

В результате значения всех коэффициентов равны нормативным значениям, что говорит о том, что разработанную систему управления дистанционным обучением в вузе можно отнести к уровню адаптивной системы.

Заключение. В разработанной модели разноуровневой системы управления дистанционным обучением в вузе внимание уделяется различным аспектам организации и функционирования этой системы. К таким аспектам следует отнести эффективность структуры управления дистанционным обучением в вузе, функциональные обязанности организаторов процесса дистанционного обучения, а также подготовка всех категорий пользователей к работе в виртуальной образовательной среде.

Разработанная модель позволяет выявить слабые места в существующей системе управления ДО в вузе, а также целенаправленно скорректировать элементы системы, в которых наблюдается отклонение от нормативного значения коэффициентов.

Сер. «Образование. Педагогические науки». – 2012. – Т. 4, № 14. – С. 86–91.

Список литературы Модель разноуровневой системы управления дистанционным обучением в вузе

- Андреев, А.А. Дидактические возможности свободно распространяемых программных средств в интернет-обучении/А.А. Андреев, В.Н. Фокина//Новые образовательные технологии в вузе: сб. докл. пятой междунар. науч.-метод. конф., 4-6 февр. 2008 года. В 2 ч. -Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. -Ч. 2. -C. 119-125.

- Андреев, А.А. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация/А.А. Андреев, В.И. Солдаткин. -М.: Изд-во МЭСИ, 1999. -196 с.

- Андреев, Г.А. Краткий педагогический словарь: учеб. справ. пособие/Г.А. Андреев, Г.С. Вяликова, И.А. Тютькова. -М.: В. Секачев, 2005. -17 с.

- Вайндорф-Сысоева, М.Е. Виртуальная образовательная среда как неотъемлемый компонент современной системы образования/М.Е. Вайндорф-Сысоева//Вестник ЮУрГУ. Сер. «Образование. Педагогические науки». -2012. -Т. 4, № 14. -С. 86-91.

- Вайндорф-Сысоева, М.Е. Виртуальная образовательная среда: категории, характеристики, схемы, таблицы, глоссарий: учеб. пособие/М.Е. Вайндорф-Сысоева. -М.: МГОУ, 2010. -102 с.

- Вайндорф-Сысоева, М.Е. Модель концепции организации виртуальной образовательной среды для подготовки педагогических кадров к инновационной деятельности/М.Е. Вайндорф-Сысоева//Педагогика и психология: науч.-метод. журнал. -2010. -№ 3 (4).

- Дахин, А.Н. Моделирование компетентности участников открытого общего образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук/А.Н. Дахин. -Н. Новгород, 2012. -45 с.

- Кондратенко, А.Б. Виртуальная образовательная среда Московского государственного университета экономики, статистики и информатики//Вестник Балтийского федер. ун-та им. И. Канта. -2012. -№ 5. -С. 7. -https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/66452/#1 (дата обращения: 15.04.2017).

- Курицына, Г.В. Содержание и организация оценки качества дистанционного обучения в вузе: дис.... канд. пед. наук/Г.В. Курицына. -Н. Новгород, 2015.

- Латыпова, В.А. Оперативное информирование участников учебного процесса в условиях дистанционного и смешанного обучения/В.А. Латыпова//Молодой ученый. -2014. -№ 6. -С. 102-106.

- Полат, Е.С. К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения/Е.С. Полат//Открытое образование. -2005. -№ 3. -http://www.e-joe.ru/sod/05/3_05/71.pdf (дата обращения: 10.01.2017).

- Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования/Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. -М.: Академия, 2007. -365 с.

- Полат, Е.С. Теория и практика дистанционного обучения/Е.С. Полат. -М., 2004.

- Саранская, Т.В. Интерактивность как фактор мотивации обучения: возможности СДО «MOODLE»/Т.В. Саранская, И.В. Шумилина//Наука ЮУрГУ. Секция социально-гуманитарных наук: материалы 66-й науч. конф./отв. за вып. С.Д. Ваулин. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2014. -С. 496-501.

- Тавгень, И.А. Дистанционное обучение: опыт, проблемы, перспективы. -2-е изд., испр. и доп./И.А. Тавгень; под ред. Ю.В. Позняка. -Минск: БГУ, 2003. -227 с.

- Третьякова, Е.П. Теория организации: учеб. пособие/Е.П. Третьякова. -М.: КНОРУС, 2009. -224 с.

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»//Рос. газ. -2012. -31 дек.