Модель развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации

Автор: Шепилова Наталья Анатольевна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные процессы в контексте непрерывного образования

Статья в выпуске: 3 (33), 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена проблема профессиональной готовности к инновационной деятельности. Обосновываются теоретические аспекты модели и процесса моделирования в науке. Предложена и описана авторская модель развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов ДОО, построенная на основе экспериментальных данных, состоящая из основных блоков: целеполагания, организации и оценивания. Охарактеризованы структурные компоненты профессиональной готовности к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной организации: мотивационный, когнитивный, деятельностный и личностный. Раскрыта специфика целенаправленной и системной работы по развитию профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов, которая может быть использована в практике дошкольных образовательных учреждений.

Дошкольная образовательная организация, модель, моделирование, развитие профессиональной готовности, готовность педагога к инновационной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/14240065

IDR: 14240065 | УДК: 372

Текст научной статьи Модель развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации

В настоящее время в официальных документах, определяющих развитие системы образования в Российской Федерации, дошкольное образование признается первым уровнем получения образования. Ступень дошкольного образования в некоторой степени определяет то, каким будет качество последующих уровней системы образования России. В связи с этим возникает необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования, введения программно-методического обеспечения дошкольного образования нового поколения. Поэтому поиск путей развития профессиональной готовности к инновациям в дошкольных образовательных организациях является социально-значимой проблемой, стоящей перед педагогической наукой.

В современной науке явление готовности к профессиональной деятельности исследуется на следующих уровнях [7]:

-

1) личностном, рассматривающем готовность как проявление индивидуально-личностных качеств, обусловленное характером будущей деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, И.С. Кон, А.Г. Спиркин, Е.В. Шорохова и др.);

-

2) функциональном, представляющем ее как временную готовность и работоспособность, предстартовую активизацию психических функций, умение мобилизовать необходимые физические и психические ресурсы для реализации деятельности (Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов, Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин и др.);

-

3) личностно-деятельностном, определяющем готовность как целостное проявление всех сторон личности, дающем возможность эффективно выполнять свои функции (А.А. Деркач, Л.А. Кандыбович и др.).

Инновационная деятельность в современных условиях является предметом исследовательского интереса многих ученых (К.Ю. Белой [1], З.Ф. Мазур [4], М.В. Усынина [7], Н.А. Шепиловой и А.С. Васякиной [9]). Кроме того, готов- ность к инновационной деятельности является важнейшим качеством профессионализма педагога (Н.Н. Никитина [6]), без наличия которого невозможно достичь высокого уровня педагогического мастерства. Готовность педагога к инновационной деятельности понимается нами как совокупность личностно-профессиональных качеств, способствующих эффективному решению новых задач в области образования.

Мы исследовали готовность педагогов к инновационной деятельности на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №29 «Ягодка» города Белорецка Республики Башкортостан. Анализ результатов показал, что 12,5% воспитателей имеют высокий уровень профессиональной готовности к инновационной деятельности, 62,5% находятся на среднем уровне готовности, 25% воспитателей имеют низкий уровень готовности к инновационной деятельности. Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:

-

1) необходимо развивать профессиональную готовность педагогов ДОО к инновационной деятельности;

-

2) для успешного протекания процесса развития профессиональной готовности педагогов ДОО к инновационной деятельности необходимо разработать модель развития профессиональной готовности педагогов к инновационной деятельности.

В психолого-педагогических исследованиях моделирование рассматривается как высшая и особая форма наглядности и определяется как система элементов, воспроизводящая определенные стороны, связи, функции предмета исследования [2]. Необходимо отметить, что в основе моделирования лежит теория подобия, т.е. определенное соответствие между исследуемым предметом (оригиналом) и его моделью. Процесс моделирования помогает систематизировать знания об изучаемом явлении или процессе, предсказывать пути их более целостного описания, помогает увидеть

Модель развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации

Н.А. Шепилова

полные связи между компонентами, открывает возможности для создания целостных классификаций. Моделирование позволяет не только сделать изучение наглядным, но и глубже раскрыть сущность исследуемого явления.

При построении модели мы будем опираться на метод моделирования как всеобщий метод опосредованного изучения объектов, процессов и явлений. Такой подход базируется на философском определении модели В.А. Штоф-фа: «Модель - это мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отражая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте» [10; 19].

А.Н. Дахтин отмечает, что модель нужна для того, чтобы [3]:

-

1) понять, как устроен конкретный объект, какова его структура, основные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим миром;

-

2) научиться управлять объектом или процессом и определить наилучшие способы управления при заданных условиях, целях и критериях;

-

3) прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации заданных способов и форм воздействия на объект.

Ступени построения педагогической модели А.Н. Дахтин определяет как «концептуальные положения педагогического моделирования». К ним относятся:

-

1) определение функций анализируемого (моделируемого) объекта, его места и роли в системе образования;

-

2) построение системы сквозных компонентов структуры исследуемого объекта, определение критериев их функциональной полноты;

-

3) определение минимально допустимого набора базовых (статических) составляющих компонентов модели с установлением их взаимосвязей (логических, функциональных, семантических, технологических и др.);

-

4) разработка модели динамики объекта исследования [3]: На данном этапе:

-

а) определяются закономерности функционирования системы, включая необходимые оптимальные параметры, описывающие ее поведение и параметры управления (некоторые из этих параметров могут принимать неопределенные значения);

-

б) на основе теоретического и эмпирического изучения объекта устанавливаются известные по отношению к объекту сведения, в том числе исторические, затем формулируются проблемы, определяющие задачи и, соответственно, конкретный предмет моделирования;

-

в) определяется динамика изменения, самоорганизации или развития системы в условиях ее функционирования;

-

г) устанавливается причинно-следственная связь между поведением системы и характером управляющего воздействия;

-

д) описываются и анализируются условия неопределенности функционирования моделируемого объекта.

Если определенная структура при соблюдении относительно стабильных условий выполняет более или менее определенную однозначную функцию, то одна и та же функция может выполняться различными структурами. Поэтому согласимся с мнением Б.А. Глинского в том, что, основываясь на отношении подобия, мы можем получить в большей степени достоверные структурно-функциональные связи модели и оригинала [2].

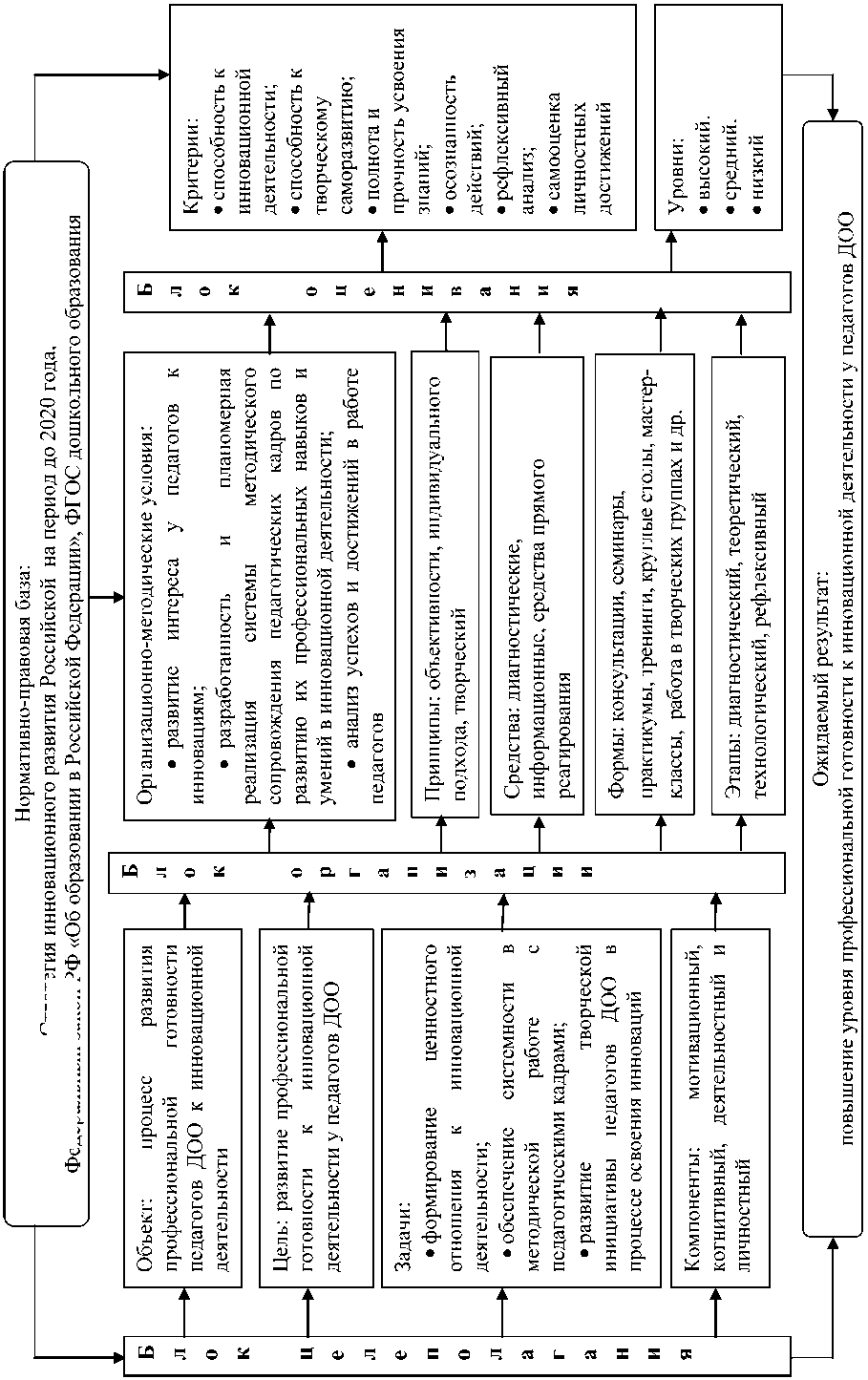

Проведенный анализ научной литературы по проблеме профессиональной готовности к реализации инновационной деятельности педагогов (Н.Б. Березян-ская, Л.С. Гавриленко, И.О. Котлярова, В.С. Лазарев, В.А. Сластенин и др.) позволил нам разработать модель развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов ДОО (рис. 1).

|

о |

а. 8 о И СО |

|

)К |

|

|

В ж 8 ч |

|

|

га Оо И о |

Модель развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации

Н.А. Шепилова

Таким образом, модели обладают достаточно высокой точностью выводов. Рассмотрим основные положения нашей модели. Основными блоками модели развития профессиональной готовности педагогов ДОО к инновационной деятельности являются: целеполагание, организация и оценивание.

Целевой блок модели представлен объектом, целью, задачами и компонентами профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов ДОО [4]. Цель модели - развитие профессиональной готовности к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной организации. В соответствии с указанной целью и для более успешного ее достижения мы выделили следующие задачи: формирование ценностного отношения к инновационной деятельности; обеспечение системности в методической работе с педагогическими кадрами; развитие творческой инициативы педагогов ДОО в процессе освоения инноваций.

Структурными компонентами профессиональной готовности к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной организации являются мотивационный, когнитивный, деятельностный и личностный. Мотивационный компонент профессиональной готовности к инновационной деятельности мы определяем первым и системообразующим, поскольку от мотивации зависит активность личности, направленность ее дальнейшей деятельности. Степень выраженности соответствующего компонента может быть диагностирована (Г.Н. Неустроев, С.Г. Звонарев, Л.В. Львов) через соответствующий критерий [5]. Так мотивационный критерий отражает степень выраженности соответствующего компонента и указывает на самореализацию личности педагога как профессионала в инновационной деятельности, на уровень восприимчивости к нововведениям, на потребность в создании инноваций как нового способа решения педагогических проблем. Дан- ный критерий определяется через изучение способности к инновационной деятельности и способности к творческому саморазвитию.

Следующим компонентом профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов ДОО является когнитивный. Для него характерны следующие критерии: полнота и прочность усвоения целей, задач, способов инновационной деятельности, методов работы. Совокупность данных показателей характеризует знания педагога об инновационных технологиях и умения логического построения этапов и реализации инновации на практике [6].

Деятельностный компонент профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов связан с реализацией исследуемого вида деятельности, формированием функциональных систем действий; отражает функциональный состав формируемых умений. Данный компонент определяется следующими критериями: полнотой, прочностью и осознанностью конструктивных и проектировочных умений, организованностью, владением и умением применять на практике инновационные педагогические технологии.

Личностный компонент отражает уровень нравственно-психологической и мотивационно-рефлексивной готовности к реализации инновационной деятельности. Данный компонент характеризует отношение педагога к инновационной деятельности, внутренний настрой на ее реализацию. Согласно Н.Н. Никитиной, он выражает стремление и потребности к инновационной деятельности [6]. Он также включает умения педагога не только анализировать результаты своей деятельности, но и рефлексировать в процессе деятельности, т.е. уметь анализировать и оценивать свои умения и навыки в процессе реализации инновационной деятельности, тем самым совершенствуя ее.

Второй блок разработанной нами модели включает в себя организационнометодические условия, методы развития профессиональной готовности, принципы, средства, формы и этапы развития профессиональной готовности педагога.

При разработке данной модели выявлены следующие организационно-методические условия:

-

1) развитие интереса у педагогов к инновациям;

-

2) разработанность и планомерная реализация системы методического сопровождения педагогических кадров по развитию их профессиональной компетентности в инновационной деятельности;

-

3) анализ успехов и достижений в работе педагогов, создание ситуации успеха педагога, что ведет к развитию деловых качеств, появлению положительного мотива к совершенствованию себя, своего дела.

Отметим принципы, положенные в основу разработанной модели:

-

1. Принцип объективности, который предполагает достоверность фактов, всесторонний подход к педагогическим явлениям и процессам, обоснованность положений, утверждений, выводов.

-

2. Принцип индивидуального подхода в организации работы, который означает учет индивидуальных особенностей педагогов. Этот принцип предус -матривает учет психофизиологических особенностей педагогов при выборе оптимальных методов и форм по их индивидуальной самоактуализации.

-

3. Принцип творческой самореализации, отражающий зависимость формирования ценностного отношения к профессии педагога от степени развития творческой свободы личности, наличия педагогического призвания и уровня развития ее культурного потенциала, что является одним из важнейших условий для эффективной педагогической деятельности.

К средствам развития профессиональной готовности педагогов можно отнести следующие: диагностические (анкеты, тесты, опросники), информационные (Интернет, научно-методическую и нормативно-правовую литературу), средства прямого реагирования (творческие задания, упражнения) [1].

Нами использовались следующие формы работы с педагогами ДОО: анкетирование; индивидуальные и групповые консультации (например, на тему «Необходимость в инновационной педагогической деятельности в современных условиях развития общества, культуры и образования»); семинары; практикумы; тренинги (например, тренинг «Развитие эмоциональной готовности педагога к инновационной деятельности»); круглые столы; открытые просмотры; взаимопосещения; мастер-классы; использование метода проектов; работа в творческих группах.

Нами были выделены следующие этапы в развитии профессиональной готовности педагогов к инновационной деятельности: диагностический, направленный на выявление уровня развития профессиональной готовности педагогов ДОО к инновационной деятельности; теоретический, направленный на изучение научно-методической, психологической, педагогической и нормативноправовой литературы; технологический, направленный на развитие профессиональной готовности педагогов к инновационной деятельности; рефлексивный, направленный на осмысление и обобщение результатов исследования.

Блок оценивания модели является заключительным. Первая часть данного блока содержит критерии профессиональной готовности к инновационной деятельности. Диагностическая функция данного компонента модели предполагает определение уровня развития профессиональной готовности педагогов к реализации инновационной деятельности посредством диагностики соответствия каждого компонента готовности заявленным показателям.

Критериями сформированности профессиональной готовности педагогов к инновационной деятельности являются:

-

1) по мотивационному компоненту:

способность к инновационной дея-

Модель развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации

Н.А. Шепилова

тельности, способность к творческому саморазвитию;

-

2) по когнитивному компоненту: полнота усвоения знаний, прочность усвоения знаний;

-

3) по деятельностному компоненту: полнота действий, прочность действий, осознанность действий;

-

4) по личностному компоненту: рефлексивный анализ, самооценка личностных достижений.

Вторая часть данного блока модели раскрывается через уровни развития профессиональной готовности к инновационной деятельности у педагогов дошкольной образовательной организации, с помощью которых измеряется ожидаемый результат. Среди уровней готовности педагога к инновационной деятельности мы выделили:

-

1) высокий уровень, который характеризуется высокой мотивацией, свободным владением и творческим использованием знаний об инновационных технологиях, наличием твор -ческой деятельности у педагога;

-

2) средний уровень, на котором проявляется устойчивый интерес к инновационной деятельности, сформированная система знаний об инновационных технологиях и собственный инновационный потенциал, системная реализация инновационной деятельности, индивидуальный стиль инновационной деятельности у педагога;

-

3) низкий уровень, которому присущ неустойчивый интерес к инновационной деятельности, разрозненная система знаний об инновационных процессах и собственном инновационном потенциале; не всегда системная и продуманная реализация инновационной деятельности, но в работе присутствуют элементы индивидуального стиля деятельности.

В заключение отметим, что апробация модели развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов ДОО была осуществлена базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №29 «Ягодка» г. Белорецка Республики Башкортостан и в настоящее время проходит завершающий этап ее реализации в МДОУ «Д/С №1 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска.

Список литературы Модель развития профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации

- Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: метод. пособие. -М.: Сфера, 2004. -64 с.

- Глинский Б.А. Моделирование как метод научного исследования (гносеологический анализ). -Минск: Изд-во МиГУ, 1965. -248 с.

- Дахтин А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и … неопределенность//Педагогика. -2003. -№4. С. 21-26.

- Мазур З.Ф. Управление инновациями: социально-образовательный аспект. -М.: 2004. -112 с.

- Неустроев Г.Н., Звонарев С.Г., Львов Л.В. Психодиагностика профессионального развития личности (Сборник тестов по психологии и педагогике): учеб. пособие. -Челябинск: ЧГАУ, ЮУНОЦ РАО, 2009. -230 с.

- Никитина Н.Н. Развитие ценностного сознания учителя//Педагогика. -2000. -№6. С. 10-12.

- Усынин М.В. Инновационная деятельность вуза на основе проектного управления/Инновационные образовательные технологии в формировании профессиональных компетенций специалиста: материалы 21-й межвузовской учебно-методической конференции с международным участием. -Уфа: БГМУ Минздрава России, 2015. С. 359-361.

- Федоров В.А. Педагогические технологии управления качеством профессионального образования. -М.: Академия, 2008. -208 с.

- Шепилова Н.А., Васякина А.С. Исследование профессиональной готовности к инновационной деятельности педагогов ДОО/Теоретические и практические аспекты психологии и педагогики: коллек тивная монография. -Уфа: Аэтерна, 2015. С. 130-147.

- Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания: монография. -М.: Высшая школа, 1978. -269 с.