Модели невротического поведения у лиц, страдающих расстройствами адаптации

Автор: Благовещенская Ирина Васильевна, Капцов Александр Васильевич, Конева Оксана Борисовна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Медицинская психология

Статья в выпуске: 4 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Построение моделей невротического поведения позволяет воссоздать конфликтогенную природу невротического расстройства, прогностически оценить развитие невроза в зависимости от мультифакториальных интервенций на личность, выявить и оценить психотерапевтические мишени, увидеть и объяснить механизм взаимосвязи между участниками невротического взаимодействия. Цель. Построить медиаторные модели, поясняющие поведение невротической личности, в целях выявления психотерапевтических мишеней для своевременной и адекватной психокоррекции и профилактики. Материалы и методы. В исследовании приняло участие 35 пациентов с невротическими расстройствами F.4 (F.40 - F.48), из них 16 мужчин и 19 женщин в возрасте от 18 до 50 лет. Методическим обеспечением исследования являлись: методика «Миннесотский многоаспектный личностный опросник» (MMPI) (модификация Л.Н. Собчик), методика «Акмеологический тест личностных ценностей» (А.В. Капцов), методика шкалирования самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан), методика «Уровень невротизации и психопатизации» (Н.Б. Ласко, Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова), тест жизнестойкости С. Мадди, (адаптация Д.А. Леонтьева), методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации (Т. Холмс и Р. Райх). Математико-статистическая обработка данных проведена в программах Excel for Windows 2010 и Statistica 10.0 с использованием методов двухмерной описательной статистики с описанием меры связей: Кендалла τ; U Манна -Уитни, построением корреляционных матриц, корреляционных плеяд для визуализации полученных результатов. Проведен пошаговый медиаторный анализ, выполненный на основе метода множественной регрессии. Результаты. Установлены взаимосвязи между потенциальным медиатором (ценности), предиктором (характеристики личности по MMPI) и модератором (особенности личности). Построены и проверены два типа моделей с полным и не полным медиаторным эффектом, определяющих уровень дисперсии как очевидной и неочевидной связи со всеми участниками формируемой модели невротического взаимодействия. В результате исследования выявлены характерные особенности личности при невротических расстройствах, а также проанализированы их взаимосвязи. Заключение. Анализ результатов исследования позволил сформировать модели невротического поведения у лиц, страдающих расстройствами адаптации, определить психотерапевтические мишени, необходимые для своевременной и адекватной психокоррекции и профилактики.

Невроз, модели, поведение, адаптация, медиаторный анализ, предиктор

Короткий адрес: https://sciup.org/147236674

IDR: 147236674 | УДК: 159.923.2+159.964 | DOI: 10.14529/jpps210406

Текст научной статьи Модели невротического поведения у лиц, страдающих расстройствами адаптации

По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 % населения стран с высоким уровнем индустриализации страдают невротическими расстройствами, частота заболеваемости которыми увеличилась в 24 раза за последние 65 лет [1].

Мультифакториальная обусловленность невротических расстройств, внутренняя кон-фликтогенность, девальвирующая реализацию мотивированного поведения, определяют высокий интерес к изучению патогенетических факторов этиопатогенеза, состояния, особенностей структуры данного расстройства и формирования уникальной модели невротического поведения [1–3].

В настоящее время расстройства адаптации уверенно лидируют среди пограничных психических нарушений, тем самым определяют актуальность и приоритетность изучения данной проблемы [2], а построение, изучение самих невротических моделей поведения [4–6] и выявление психотерапевтических мишеней для своевременной и адекватной психокоррекции и профилактики в настоящее время практически не изучены.

Невротические расстройства, являясь актуальной проблемой практической медицины, складываются из множества причин и признаков. Первый признак – отсутствие органического поражения мозга, то есть расстройство является функциональным. Во-вторых, пациенты сохраняют связь с внешним миром независимо от тяжести своего состояния, то есть данное расстройство не является психозом. Третий признак – для большинства видов невроза характерны психологические причины, которые связаны с индивидуальными характеристиками личности [7, 8].

Невротическое расстройство характеризуется полиэтиологичностью. Выявление и характеристика предикторов расстройства является очень важным этапом в выборе соответствующей тактики и стратегии психотерапевтического и медикаментозного вмешательства [1, 9, 10]. В связи со стремительным развитием общества, пандемийной действительностью условий для возникновения невроза стало намного больше в сравнении с несколькими годами ранее. Невроз может возникнуть у любого человека, однако характер и форма расстройства будет уникальна, так как определяется множеством факторов биологической, психологической, социальной природы, генетическими факторами и их сочетанием [1, 7].

Вариабельность событий окружающего мира, пандемийный период, нескончаемый поток информации, изменение социального положения, особенности взаимоотношений с людьми – все эти факторы влияют на психику человека и вызывают разные формы реагирования на отрицательное воздействие и психотравмы, формируют многообразие моделей невротического поведения [1, 2, 10].

Материалы и методы исследования

В исследовании приняло участие 35 человек, которые являются пациентами отделения неврозов № 27 Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 г. Челябинска, с невротическими расстройствами F.4 (F.40–F.48). Из них 16 мужчин и 19 женщин в возрасте от 18 до 50 лет. Для сравнительной оценки была использована контрольная группа из 35 человек, релевантная по полу и возрасту.

В исследовании применялись «Миннесотский многоаспектный личностный опросник» (MMPI) в модификации Л.Н. Собчик для выявления характерологических особенностей личности; для изучения ценностных ориентаций личности использовалась методика «Ак-меологический тест личностных ценностей» (А.В. Капцов) [11], методика шкалирования самооценки и уровня притязаний Дембо – Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан) использовалась для определения уровня самооценки и уровня притязаний. С целью исследования уровня невротизации и психопатиза-ции была выбрана методика «Уровень невротизации и психопатизации» (Н.Б. Ласко, Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова ); для определения уровня жизнестойкости – тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева), методика определения стрессоустойчиво-сти и социальной адаптации (Т. Холмс и Р. Райх).

Статистическая обработка психодиагностических данных проводилась с помощью применения методов математической статистики.

Результаты исследованияи их обсуждение

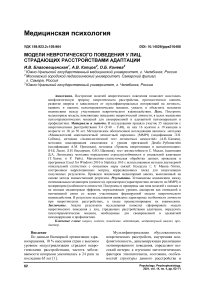

Корреляционный анализ с описанием меры связей выявил статистически значимые взаимозависимости между посредниками и предиктором, а именно: медиатором (ценности), предиктором (характеристики личности по MMPI) и модератором (особенности личности), и для более наглядного представления результатов были построены корреляционные плеяды, представленные на рис. 1.

«Социальная интроверсия» имеет обратные корреляционные взаимосвязи с несколькими шкалами: «уровень самооценки» (–0,4), «ценность индивидуальности» (–0,84), «коллективность» (–0,54), «креативность» (–0,46) и «духовное удовлетворение» (–0,41), а также со шкалой «принятие риска»» (–0,76), что свидетельствует о повышении уровня «самооценки» и «ценности коллективности» (а так-

Рис. 1. Коэффициенты взаимосвязи личностных характеристик пациентов с расстройствами адаптации Fig. 1. Correlation coefficients of personal traits of patients with adaptation disorders

же «креативности» и «духовного удовлетворения»), снижении стремления личности замкнуться в себе. Также на «интроверсию» влияет «ценность себя» (индивидуальности), что доказывается тесной (–0,84) отрицательной взаимосвязью. Повышение «ценности себя», своей индивидуальности позволяет личности адекватно взаимодействовать в социальной среде.

Способность «принимать риск» имеет множество положительных корреляций. Тесная (0,8) положительная взаимосвязь выявлена со шкалой «ценность себя», указывающая на то, что человек, ощущающий свою индивидуальность и непохожесть на других, способен принимать риск, оценивать жизнь как опыт, даже негативный. Также шкала «принятие риска» имеет умеренные положительные корреляции со следующими ценностями: «коллективность» (0,5), «креативность» (0,5)

и «духовное удовлетворение» (0,4) – значимость для личности окружающих ее людей, стремление к новизне в любых видах деятельности и духовные ценности позволяют человеку оценивать жизнь как источник опыта и уметь рисковать.

Положительная корреляция (0,3) между «ипохондрией» и «принятием риска» определяет готовность человека действовать в отсутствие надежных гарантий на успех на свой страх и риск, повышает его переживания по поводу возможности заболеть.

Таким образом, основными характеристиками личности, имеющими значимые взаимосвязи с остальными особенностями, являются «социальная интроверсия» и «готовность принятия риска».

На основании полученных результатов вследствие корреляционного анализа были построены и проверены несколько регресси- онных моделей, для выявления непрямых эффектов воздействия ценностей на связь между характеристиками личности (по MMPI) и свойствами личности. Было выявлено, что неадекватная самооценка и «способность принятия риска» являются предикторами невротического расстройства, влияют на характеристики личности, а ценности являются медиаторами, которые способны опосредованно влиять на личность.

Для проверки гипотезы были использовали два наиболее популярных метода расчетов: метод множественной регрессии (пошаговый медиаторный анализ) и тест Собеля [6, 12].

При медиации в качестве зависимой переменной были рассмотрены личностные характеристики, выявленные у больных с расстройством адаптации, благодаря применению методики MMPI, независимой переменной (свойства личности) и медиатором, как побочными переменными, оказывающие опосредо- ванное влияние (личностные ценности, определенные вследствие использования теста АТЛЦ), исходя из того, что ценностная сфера не только предопределяет и регулирует поведение человека в социуме, но и определяет суть личности.

При анализе медиаторной роли индивидуальности как личностной ценности в системе взаимосвязей свойств личности и социальной интроверсии была получена модель с полным медиаторным эффектом (рис. 2, табл. 1).

Медиаторный анализ подтвердил, что ценность «индивидуальности» опосредствует взаимосвязь между «уровнем самооценки», способностью «принять риск» и уровнем «социальной интроверсии». Причем в качестве медиатора выступает именно «личностная ценность». Результаты исследования позволяют свидетельствовать об опосредованной роли ценности своей «индивидуальности» в определении уровня «социальной интровер-

Рис. 2. Сохранение индивидуальности – медиатор по отношению к свойствам личности

Fig. 2. Preserving individuality as a mediator with respect to personal features

Таблица 1

Table 1

Медиаторный анализ влияния уровня самооценки и принятия риска на социальную интроверсию, опосредованного ценностью индивидуальности

Mediation analysis of the influence of self-esteem and risk-taking on social introversion (mediated by individuality)

Учитывая отрицательные значения коэффициентов влияния, свидетельствующие о том, что высокие уровни значений самооценки и принятия риска нуллифицируют стремление человека замкнуться в себе, что при контроле посредников (медиаторов) может выравниваться и меняться. Это определяет значимость своей индивидуальности как аксиологического показателя, необходимого как для нормального социального взаимодействия, так и для формирования адекватной самооценки.

При анализе медиаторной роли ценности «взаимоотношений» (коллективности) в системе взаимосвязей свойств личности и «социальной интроверсии» была также получена модель с полным медиаторным эффектом (рис. 3, табл. 2).

С помощью медиаторного анализа было подтверждено, что ценность взаимоотношений опосредствует взаимосвязь между способностью «принять риск» и «уровнем социальной интроверсии». В качестве медиатора в данном случае также выступает личностная ценность. Данные результаты показывают, что ценность взаимоотношений предопределяет способность социального взаимодействия. Регрессионные коэффициенты влияния независимой переменной на зависимую являются отрицательными, что свидетельствует о повышении готовности действовать в каких-либо ситуациях и снижает интровертирован-ность человека. Но при наличии медиатора отрицательные значения уменьшаются. Следовательно, признание коллективности позволяет личности не только понимать неизбежность риска, но и оставаться открытой окружающему миру.

При медиаторном анализе, когда в качестве независимой переменной выступала способность «принятия риска», было выявлено несколько моделей с неполным медиаторным эффектом в отношении двух медиаторов – ценностей «духовное удовлетворение» и «креативность» (рис. 4, табл. 3).

В данной модели два медиатора, которые имеют примерно одинаковые регрессионные отрицательные коэффициенты влияния, изначально определяющие положение, что «способность принимать риск» нивелирует стремление человека замкнуться, однако контроль посредников (медиаторов) выравнивает эти

Рис. 3. Ценность коллективности – медиатор по отношению к свойствам личности Fig. 3. Collectivity as a mediator with respect to personal features

Таблица 2

Table 2

Медиаторный анализ влияния принятия риска на социальную интроверсию, опосредованного ценностью взаимоотношений

Mediation analysis of the influence of risk-taking on social introversion (mediated by collectivity)

|

Медиаторная модель Mediation model |

Регрессионный анализ Regression analysis |

Тест Собеля Sobel Test |

||||

|

a |

b |

c |

c’ |

Z |

p |

|

|

Принятие риска – Коллективность – Социальная интроверсия Risk-taking – Collectivity – Social Introversion |

2,8 |

0,13 |

–1,08 |

–0,9 |

2,5 |

0,02 |

Таблица 3

Table 3

Медиаторный анализ влияния принятия риска на социальную интроверсию, опосредованного ценностями духовного удовлетворения и креативности

Mediation analysis of the influence of risk-taking on social introversion (mediated by spiritual satisfaction and creativity)

|

Медиаторная модель Mediation model |

Регрессионный анализ Regression analysis |

Тест Собеля Sobel Test |

||||

|

a |

b |

c |

c’ |

Z |

p |

|

|

Принятие риска – Духовное удовлетворение – Социальная интроверсия Risk-taking – Spiritual Satisfaction – Social Introversion |

–2 |

0,14 |

–1,08 |

–1,02 |

1,95 |

0,07 |

|

Принятие риска – Креативность – Социальная интроверсия Risk-taking – Creativity – Social Introversion |

–2,3 |

0,15 |

–1,08 |

–1 |

2,19 |

0,03 |

Рис. 4. Духовное удовлетворение, креативность – медиатор по отношению к свойствам личности Fig. 4. Spiritual satisfaction and creativity as a mediator with respect to personal features

значения. Данные результаты показывают важность данных ценностей – «духовное удовлетворение» и «креативность» – для комфортного пребывания в обществе и адекватности принятия риска.

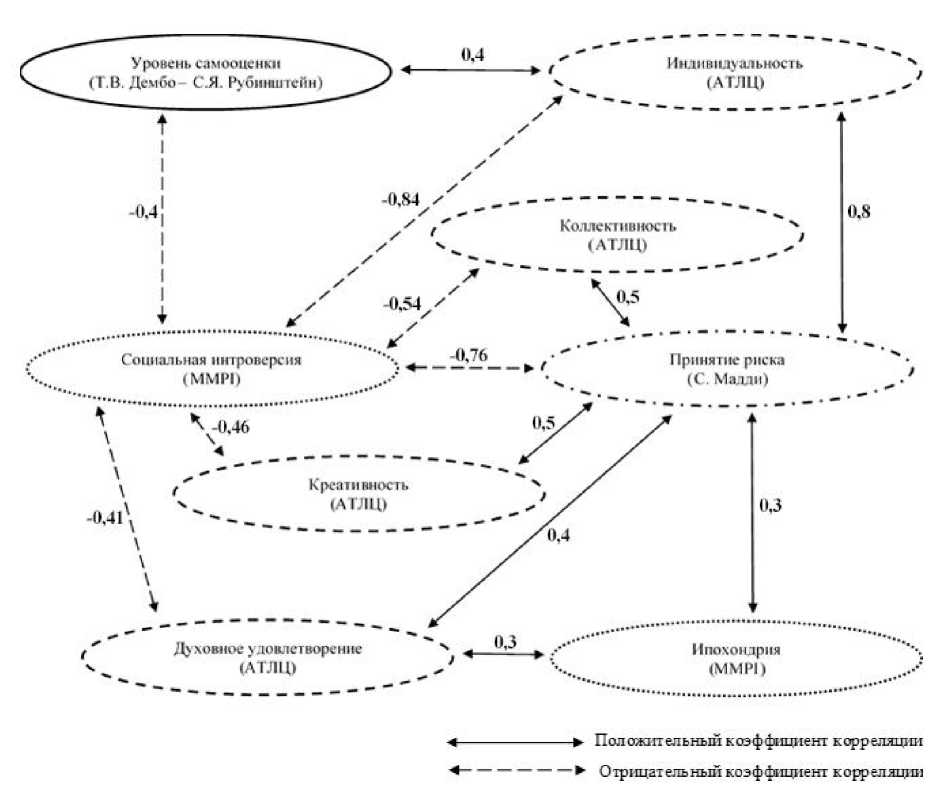

При анализе медиаторной роли ценности «духовного удовлетворения» в системе взаимосвязей свойств личности и ипохондрии была получена модель с частичным медиаторным эффектом (рис. 5).

Результаты медиаторного анализа определяют, что «духовное удовлетворение» опосредует взаимосвязь между способностью «принимать риск» и «ипохондрией». То есть ценность «духовного удовлетворения» предопределяет состояние человека, проявляющееся в постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть. Учитывая, что коэффициенты влияния положительные, можно утверждать, что при высокой способности «принимать риск» и действовать в жизненных ситуациях, уровень ипохондрии будет высок.

При построении корреляционной матрицы, проведении корреляционного анализа с описанием меры связей, визуализации полученных результатов в виде представленной и рассмотренной плеяды были выявлены личностные дисфункции, характерные паттерны больных с расстройствами адаптации (рубрика F4), поясняющие уникальность аспектов формирования картины данного невротического расстройства, нуждающиеся в адекватной, своевременной психокоррекции и профилактике, а именно: неадекватный уровень самооценки и уровень притязаний; обесценивание личностных ценностей, особенности аксиологического профиля и его наполненности, низкие показатели уровня жизнестойкости (способность принимать риск), указывающие на несформированность устойчивости к восприятию стрессовых ситуаций; высокие уровни невротизации и психопатизации; высокий уровень актуального стресса, социальная интроверсия и ипохондрия.

Рис. 5. Духовное удовлетворение – медиатор по отношению к свойствам личности Fig. 5. Spiritual satisfaction as a mediator with respect to personal features

Применение медиаторного анализа, учитывая конфликтную природу невротического расстройства, позволило компактно, наглядно и в то же время полноценно охарактеризовать прямое и косвенное взаимовлияние переменных-модераторов и переменных-медиаторов, поясняющих уникальность поведения личности при расстройствах адаптации. В результате медиаторного анализа были построены 4 модели невротического поведения личности с полным и неполным медиаторным эффектами. Учитывая, что построение моделей поведения больных с расстройствами адаптации с использованием данного вида анализа на данный момент не рассматривалось, полагаем, что медиация дает возможность увидеть и объяснить механизм взаимосвязи между участниками невротического взаимодействия. Это возможно даже в том случае, когда при составлении легенды и формировании научной гипотезы изначально очевидной связи и не предполагалось, получить не только результаты качественного и количественного характера, но и воссоздать сам процесс невротического взаимодействия с его непосредственными участниками. Также, определить его роль и значимость в расстройстве и, как следствие кардинально нового подхода – получение информации не только о самом пациенте, но и о состоянии и структуре самого невротического процесса. В результате исследования были выявлены характерные особенности личности при невротических расстройствах, а также проанализированы их взаимосвязи, вследствие чего были обнаружены психотерапевтические мишени.

В конечном итоге было установлено, что уникальность патогенетических предикторов невротических расстройств как посредников в медиаторной модели определяют как стратегии психопрофилактических интервенций, так и возникновение вариантов и особенностей течения невроза, что подтверждает выдвинутую гипотезу.

Заключение

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что для больных невротическими расстройствами характерна неадекватная (заниженная и завышенная) самооценка, имеющая рассогласование с уровнем притязаний (завышенные значения). Особенности ценностной сферы лиц, страдающих неврозом, заключаются в утрате значимости коллективности, стремления находиться в обществе, а также переоценке своей личности. Следует заметить, что для больных неврозом характерно внутреннее чувство отвергнутости, отсутствие удовлетворенности жизни, а также имеются проблемы с адаптацией. Большинству данной категории пациентов присуща эмоциональная возбудимость, продуцирующая различные негативные переживания, беспечность и легкомыслие, холодное отношение к людям, что может провоцировать конфликтные ситуации. У лиц с невротическими склонностями обнаруживается стремление привлечь внимание к своему внутреннему миру, переживаниям, а также пассивная личностная позиция, эмоциональная незрелость и отклонение типичного для данного пола ролевого поведения, неуверенность в себе, нерешительность, неадаптивность, высокий уровень актуального стресса, на фоне которого развилось расстройство. При анализе взаимосвязей личностных ценностей и особенностей пациентов с невротическими расстройствами выявлены психотерапевтические мишени: не- адекватная самооценка, низкий уровень жизнестойкости (способность принимать риск), высокий уровень актуального стресса, социальная интроверсия и особенности и наполненность аксиологического профиля личности. С помощью медиаторного анализа выявлены, построены и проанализированы четыре модели (с полным и неполным медиаторным эффектом) невротического поведения пациентов с расстройствами адаптации. В ходе исследования была обнаружена стрессогенная обусловленность возникновения невротических расстройств, выявлены характерные искажения личностных черт и особенностей при расстройствах адаптации; рассмотрены их взаимосвязи, определены психотерапевтические мишени, необходимые для своевременной и адекватной психокоррекции и профилактики, построены и проанализированы модели невротического поведения. Установлено, что выявленные взаимодействия патогенетических предикторов невротических расстройств личности и их посредников в невротическом конфликте в медиаторной модели могут определяться как стратегические основы психопрофилактических интервенций личности, что подтверждает нашу гипотезу.

Список литературы Модели невротического поведения у лиц, страдающих расстройствами адаптации

- Абабков В.А. Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и личности / Науч. ред. Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова. СанктПетербург: Скифияпринт, 2014. 408 с.

- Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства // Российский психотерапевтический журнал. 2016. № 1 (7). С. 22–31.

- Janowski M., Biedrycka M. Skuteczność psychoterapii Gestalt w zakresie regulacji emocji u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi/lękowymi // Psychoterapia. 2014. № 4 (171). P. 63–75.

- Колотильщикова Е.А. Психологические основы неврозогенеза: основные концепции и модели // Вестник психиатрии и психологии Чувашии. 2015. Т. 11, № 1. С. 30–56.

- Baron R.M., Rodin J. Personal control as a mediator of crowding. In A. Baum, J. Singer, S. Valins (Eds.) // Advances in environmental psychology. 1978. Vol. 1. P. 145–190. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum

- Baron R.M., Kenny D.A. The moderatormediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations // Journal of Personality and Social Psychology. 1986. Vol. 51(6). P. 1173–1182.

- Иванова И.А., Куимова Н.Н., Корниенко Н.А., Тарасюк А.А. Особенности самосознания лиц с невротическими расстройствами // Ярославский педагогический вестник. 2017. № 1. С. 209–213.

- Prusak J. Rozróżnianie sumienia od superego u osób religijnych w kontekście pracy z nerwicą eklezjogenną // Psychoterapia. 2016. № 4 (179). P. 33–44.

- Вахренева О.А., Колотильщикова Е.А. Особенности структуры личности больных с неврастенией и неврозоподобными резидуально‐органическими расстройствами // Вестник психотерапии. 2014. № 50 (55). С. 30–46.

- SiwiakKobayashi M. What Really Heals in Therapeutic Community? Some Reflections on The Importance of Social Learning in Therapy of Neuroses // Psychoterapia. 2013. Vol. 3 (166). Р. 55–59.

- Капцов А.В. Психологическая аксиометрия // Психологическая диагностика. 2011. № 4. С. 4–14.

- Rosander P., Bäckström M., Stenberg G. Personality traits and general intelligence as predictors of academic performance: A structural equation modelling approach // Learning and Individual Differences. 2011. Vol. 21. P. 590–596. DOI: 10.1016/J.LINDIF.2011.04.004