Модернизация образовательной среды формирования рискологической компетентности студентов технических направлений

Автор: Кравчук Т.С., Пекина М.А.

Рубрика: Инженерное образование

Статья в выпуске: 2 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

В задачи современных специалистов входит не только обеспечение эффективной работы, но и прогнозирование и минимизация рисков аварийности и несчастных случаев - рискологическая компетентность. Недостаточность развития профессиональных компетенций выпускников организаций высшего образования как будущих специалистов является актуальной проблемой современной системы образования и связана с медленной адаптацией образовательного процесса к постоянно изменяющейся нормативно-правовой базе, развитию технологий, усложнению производственных процессов, изменению вероятностей возникновения рисков. Реализация образовательного процесса происходит в образовательной среде, возможности которой используются не в полной степени. Важным структурным элементом современной образовательной среды является цифровая образовательная среда, которая позволяет использовать цифровые технологии для идентификации и прогнозирования рисков. Целью статьи является разработка модели модернизированной образовательной среды формирования рискологической компетентности студентов технических направленностей. На основе анализа образовательных стандартов, профессиональных стандартов, а также образовательных программ разработана модель модернизированной образовательной среды, которая направлена на развитие компонентов рискологической компетентности. На примере дисциплины«Источники загрязнения и системы защиты среды обитания» разработаны рекомендации по модификации форм и методов образовательного процесса, которые обеспечивают формирование компонентов рискологической компетентности, а также стимулируют интерес к обучению и позволяют внедрить элементы индивидуализации в образовательный процесс. Предложенная модель и рекомендации по совершенствованию образовательной среды могут быть применены для анализа и модернизации образовательной среды других дисциплин.

Образовательная среда, рискологическая компетентность, образовательные стандарты, модернизация, техносферная безопасность, цифровая образовательная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/147243656

IDR: 147243656 | УДК: 378.14.015.62 | DOI: 10.14529/ped240208

Текст научной статьи Модернизация образовательной среды формирования рискологической компетентности студентов технических направлений

Т.С. Кравчук, , М.А. Пекина, , Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия

T.S. Kravchuk, , M.A. Pekina, , Ural State University, Chelyabinsk, Russia

Образовательный процесс организаций высшего образования направлен на выпуск компетентных будущих специалистов различных профессий. Особое место в профессиональной сфере отводится специалистам технических направленностей, которые должны разбираться с тонкостями технологических процессов, устройством и работой различного оборудования, сложных автоматизированных систем. Одной из составляющих профессиональной компетентности является рискологическая компетентность [3, 9]. Появляются довольно быстро новые технологии, новые риски, недостаточно хорошо изученные, поэтому формирование рискологической компетентности актуализируется. Процесс формирова- ния рискологической компетентности осуществляется на основе образовательной программы направления специальности, которой предусмотрены условия и обеспечение образовательного процесса. Данный процесс протекает в рамках сформированной в организации определенной образовательной среды. Образовательная среда как необходимое условие протекания образовательного процесса имеет значительные возможности для повышения эффективности образовательного процесса, а следовательно, и его результативности. Однако структура и наполнение образовательной среды в разных учреждениях различны. На современном этапе развития педагогики одним из факторов нивелирования условий реализации образовательного про- цесса выступают цифровые ресурсы, которые позволяют восполнить недостатки материальной составляющей образовательной среды. Таким инструментом является среда электронного обучения.

Таким образом, целью статьи является разработка модели модернизированной образовательной среды формирования рискологической компетентности студентов технических направленностей. Задачи статьи:

-

1. Выявить нормативные основания для разработки модели.

-

2. Предложить модель модернизированной образовательной среды для формирования рискологической компетентности студентов.

-

3. Составить практические рекомендации по наполнению образовательной среды.

Обзор литературы

Понятие образовательной среды в педагогике не имеет однозначного определения [1, 5, 6, 11]. Отметим существующие разночтения в терминологии и существования термина «образовательное пространство» (см. таблицу). Некоторые ученые считают, что образовательное пространство тождественно образовательной среде (В.А. Сласте-нин, Е.В. Бондаревская), а другие считают, что образовательная среда – часть образовательного пространства (Ю.Г. Беляев, В.И. Слободчиков, А.В. Хуторской).

Исходя из таблицы, отметим, что пространство имеет определенное положение или указание на протяженность, наличие / отсутствие границ (связь с территорией), а среда подразумевает заполнение чем-то какого-то объема, пространства или условия. Рассмот- рев подходы к определению понятия «образовательная среда», будем опираться на определение образовательной среды в рамках социально-психологического подхода, обозначающего приоритетом влияние среды на формирование личности.

Существует несколько подходов к определению понятия «образовательная среда» [1]: социально-психологический (В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков), пространственно-предметный (М. Монтессори), средовой (Ю.С. Мануйлов), эколого-личностный (В.А. Ясвин).

В нашем исследовании под образовательной средой будем понимать систему педагогических условий и факторов, целенаправленно влияющих на процесс формирования личности. В составе компонентов образовательной среды у разных авторов имеются разночтения. Так, В.А. Ясвин выделяет четыре компонента: пространственно-предметный, социальный, технологический и субъекты образовательного процесса. О.А. Лодде, С.Ю. Ситникова на основе анализа различных исследований предлагают выделить в образовательной среде организации высшего образования следующие компоненты: пространственнопредметный, субъектно-социальный, методический (технологический), мотивационноценностный, личностно-психологический компоненты [10]. Единого подхода в разработке структуры образовательной среды нет.

На современном этапе развития образования большая роль уделяется формированию цифровой образовательной среды [4, 5, 7, 8, 12–14, 20]. Согласно паспорту федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

Значения терминов «среда» и «пространство»*

|

№ п/п |

Термин |

Определения |

Признаки |

|

1 |

Среда |

|

|

|

2 |

Пространство |

|

|

* по данным сайта

(далее ЦОС) понятие «цифровая образовательная среда» определяется как «подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий» [2, 16].

Согласно приказу о целевой модели ЦОС она состоит из: данных участников ЦОС; платформы ЦОС; государственных и иных информационных систем и ресурсов, используемых в сфере образования и (или) необходимых для обеспечения работоспособности ИСиР платформы ЦОС, информационных систем и ресурсов в сфере образования в единой информационной среде; цифрового образовательного контента [17]. Однако данное определение в большей степени техническое и организационное.

Исследователи выделяют различные аспекты ЦОС: психологические (Н.С. Спарта-кян, М.Г. Синякова) [19], или влияния ЦОС на поведение (В.И. Панов, Н.А. Борисенко и др.) [15]. О.П. Жигалова [18] выделяет следующие компоненты ЦОС: цифровые ресурсы, цифровые технологии, цифровые следы. Л.И. Корнеева и В.И. Васильева выделили в структуре ЦОС организационно-правовой, методический, ресурсный, результативный компоненты [7]. О.Ф. Природова, А.В. Данилова, А.Н. Моргун говорят о необходимости трех компонентов ЦОС: условия, содержание, результат [18]. Таким образом, в настоящее время отсутствует единый научно-методологический подход к компонентам ЦОС.

Таким образом, опираясь на социальнопсихологический и эколого-личностный подходы к определению образовательной среды и принимая во внимание политику государственного лоббирования развития ЦОС, авторами предлагается модель модернизированной образовательной среды на основе ЦОС в контексте формирования рискологической компетентности.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили открытые данные – научные статьи и нормативные документы.

Для задачи по выявлению нормативных оснований разработки модели был применен анализ существующих нормативно-правовых актов, который позволил определить основ- ные характеристики образовательной среды, выделить ее компоненты.

Для разработки модели модернизированной образовательной среды для формирования рискологической компетентности студентов были использованы методы моделирования, метод идеализации, которые позволили разработать структуру и наполнение компонентов среды.

Для составления рекомендаций были использованы методы алгоритмизации и обобщения, позволившие выделить структуру электронного курса и используемые методы и формы.

Результаты

Анализ документации и научной литературы позволил выявить нормативные основания разработки модели. Так, понятие «образовательная среда» отсутствует в законе «Об образовании в РФ». Однако в 2016 году введен приоритетный проект «Современная образовательная среда» со сроком исполнения до 31.12.2025 г. В паспорте проекта указаны пункты о создании новых мест, проекта «Новой школы», зданий. Таким образом, проект направлен на формирование только пространственно-предметного компонента образовательной среды. К документам, относящимся к этому компоненту, можно отнести также некоторые СанПиН и СНиП. Также появляются документы, описывающие элементы ЦОС [17]. В ФЗ 273 есть понятие «электронной информационно-образовательной среды», которую часто отождествляют с ЦОС. В состав электронной информационно-образовательной среды, согласно закону, входят: «информационные технологии, технические средства, электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы (электронные учебно-методические материалы, государственные информационные системы)» [21]. Элементы характеристик образовательной среды содержат ФГОС, которые регламентируют «обеспечение единства российского образовательного пространства» и предъявляют требования к условиям реализации программ. Регламент других компонентов явно не обозначен в документах и может быть закреплен локальными нормативными актами образовательных организаций: положений, программ и т. д.

Таким образом, нет жесткого нормативного регулирования и требований к структуре образовательной среды.

Модель модернизированной образовательной среды

Разработка модели модернизированной образовательной среды (на примере ЮУрГУ) основана на внедрении элементов ЦОС как компонентов образовательной среды, а не на обособлении данной подсистемы.

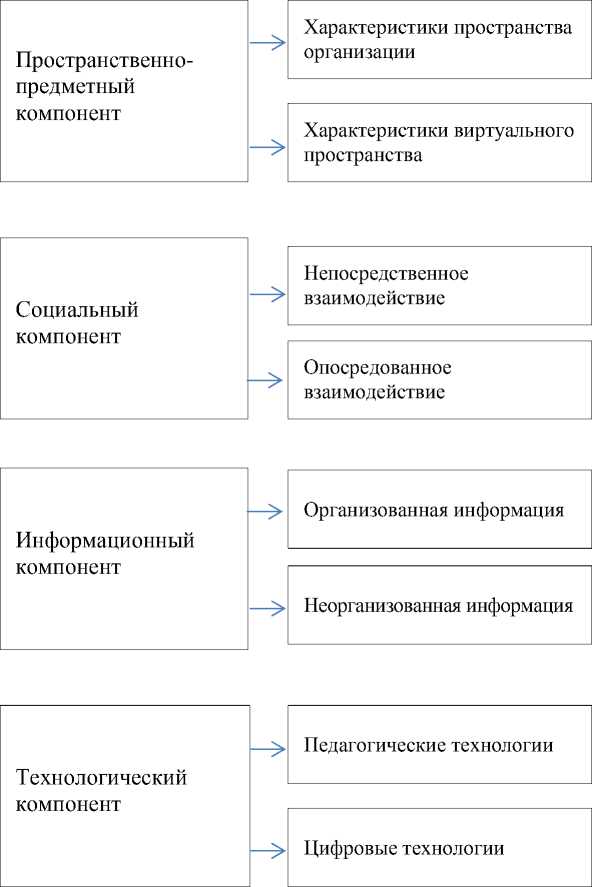

За основу компонентов модели образовательной среды взята структура, предложенная В.А. Ясвиным, с дополнением характеристик ЦОС и введением нового информационного компонента как необходимого компонента, в котором непосредственно протекает образовательный процесс (рис. 1).

Предложенная модель содержит следующие компоненты:

-

• субъекты образовательного процесса с присущими им личностными, психологиче-

- скими, демографическими и другими характеристиками;

-

• пространственно-предметный компонент как совокупность пространства с его характеристиками (архитектура, дизайн, предметная составляющая и т. д.) с виртуальным пространством с характеристиками виртуального пространства (автоматизация процессов, отсутствие пространственных границ, доступность и т. д.);

-

• социальный компонент, характеризующий взаимодействие субъектов, в котором выделены непосредственное взаимодействие (в рамках привычного пространства) и опосредованное взаимодействие (в рамках виртуального пространства);

-

• информационный компонент, представляющий собой информацию, которая отбира-

Рис. 1. Модель образовательной среды

ется для подачи обучающимся, и весь спектр неорганизованной информации, которая имеется в свободном доступе;

-

• технологический компонент как набор педагогических технологий и продукт синтеза педагогических технологий с цифровыми технологиями, предполагающий использование цифровых технологий, создание новых педагогических технологий с цифровыми элементами и внедрение цифровых технологий в существующие педагогические технологии.

На основе данной модели проведена модернизация существующей образовательной среды ЮУрГУ в рамках формирования рискологической компетентности студентов направления «Техносферная безопасность» на основе интеграции элементов ЦОС и современных педагогических технологий.

Поясним, что предмет исследования был ограничен ввиду того, что ставилась педагогическая задача, а не организационная. Поэтому те компоненты образовательной среды, которые сформированы на базе университета, – существующий пространственно-предметный компонент с материальным обеспечением; часть информационного компонента, отвечающего за неорганизованную информацию и субъекты образовательного процесса – невозможно изменить в рамках компетенций педагога. Поэтому для модернизации были выбраны компоненты, на которые педагог оказывает влияние, – информация, технологии, взаимодействие с опорой на разработанную модель модернизированной образовательной среды, включающую цифровые элементы.

Виртуальное пространство ЮУрГУ представлено несколькими элементами: ИАС Уни-верис, электронный ЮУрГУ на базе системы управления курсами Moodle, цифровая библиотека, внешние образовательные ресурсы, открытые онлайн-курсы, различные официальные представительства в социальных сетях, официальный сайт университета и его подразделений [14]. Педагогу доступна только работа в электронном ЮУрГУ, поэтому рекомендации по проведению модернизации образовательной среды будут касаться совершенствования электронного курса дисциплины.

Формирование рискологической компетентности как основы планирования, прогнозирования и управления рисками происходит в рамках концепции «знаю – понимаю – управляю». Такой подход дает возможность формировать у студентов навыки принимать ре- шения в условиях неопределенности. Для формирования рискологической компетентности авторами реализован электронный курс на примере дисциплины «Источники загрязнения и системы защиты среды обитания».

Алгоритм модернизации образовательной среды предполагает организационный аспект, который дает студентам общее представление о структуре всего курса. Он предполагает элемент навигации и представлен инфографикой, содержащей информацию о блоках курса и текущего положения студента. Такая подача структуры курса дает студентам четкое представление о взаимосвязях изучаемых блоков и об их месте в системе защиты среды обитания.

Все виды аудиторных занятий представлены в разделах электронного курса, независимо от формы проведения: лекции, практические занятия, лабораторные работы, семинары. Это позволяет осуществить навигацию и восполнить пробелы очных занятий.

Социальный компонент образовательной среды реализуется в процессе непосредственного и опосредованного взаимодействия. Работа с электронным курсом служит не только для форс-мажорного проведения занятий в дистанционной форме и проведения текущего контроля, но и активно используется для работы на аудиторных занятиях и для самостоятельной работы.

На занятиях используются следующие методы и формы:

-

– «проблемная лекция» на основе профессиональных обучающих видеороликов, которые используются для разбора ситуаций с последующим составлением алгоритма действий, а также для нахождения решения, которое позволило бы избежать негативных последствий. Разбор проблемных ситуаций активизирует собственную познавательную деятельность студентов. Этот метод способствует развитию риск-ориентированного мышления, умению находить нестандартные решения, причинно-следственные связи и использовать уже имеющиеся знания;

-

– веб-серфинг используется для работы с научной литературой и нормативно-правовыми актами: студенты получают задание на предстоящую лекцию, которое заключается в поиске материала на заданную тему, такой вариант частично-поискового метода близок современному поколению;

-

– лабораторная работа в форме веб-квеста используется для знакомства с лабораторией,

а также для закрепления техники безопасности, идентификации рисков и опасностей в лаборатории;

-

- аудиогид как форма представления материала при объяснительно-иллюстративном методе используется для пояснений части раздела или разбора конкретных производственных примеров, сопровождая графическими материалами - схемами, фотографиями установок и т. д.;

-

- подкаст используется для разбора коротких тем и удобен для самостоятельной работы.

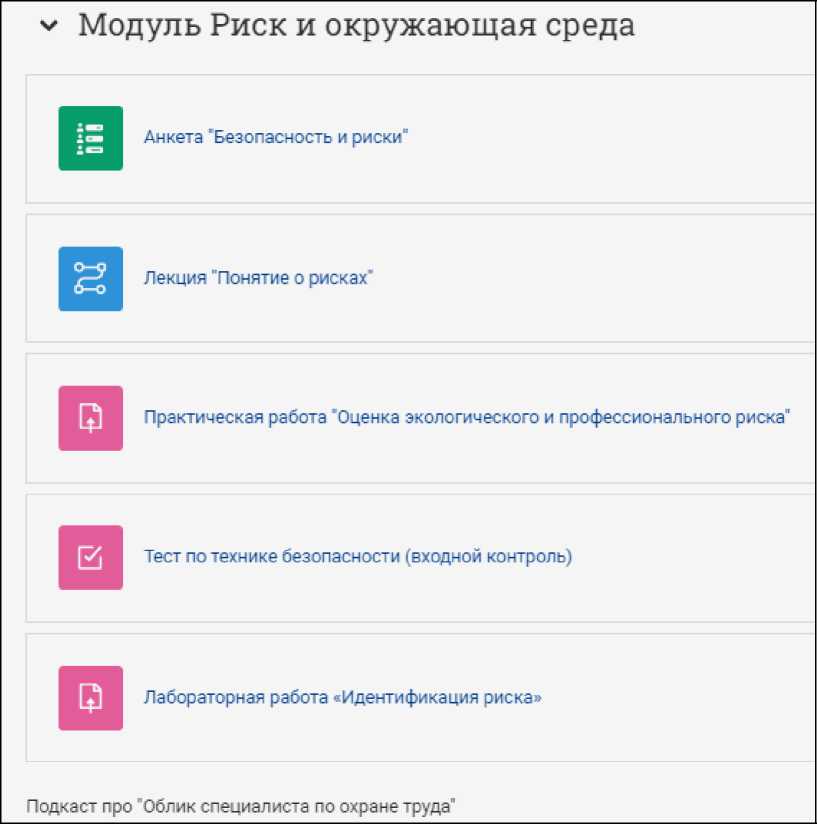

Таким образом, для формирования рискологической компетентности сформирован отдельный модуль в электронном курсе, который предполагает использование современных педагогических технологий и цифровых технологий (рис. 2). В модуле представлены теоретический блок (лекции, материал для самостоя тельного изучения), практический блок (практические занятия и лабораторные работы) и контрольный блок (задания и формы для контроля усвоения знаний, умений и навыков).

Обсуждение результатов

Проблема создания и проектирования образовательной среды интересна и актуальна педагогам. Так, в нормативно-правовых актах данное понятие не закреплено и не регламентировано, а лишь представлено отельными компонентами или элементами [17, 21].

В структуре образовательной среды нами выделены пять компонентов на основе структуры В. А. Ясвина: субъекты образовательного процесса, пространственно-предметный компонент, социальный компонент, технологический компонент и информационный компонент. Выделение данных компонентов, на наш взгляд, характеризует образовательную среду

Рис. 2. Модуль «Риск и окружающая среда» в электронном курсе дисциплины «Источники загрязнения и системы защиты среды обитания»

комплексно, в отличие от описания структуры образовательной среды О.А. Лодде, С.Ю. Ситниковой, где мотивационно-ценностный и личностно-психологический компоненты представлены только по отношению к студентам, а другие субъекты образовательной среды учтены не были. Данные компоненты являются характеристиками субъектов образовательной среды и должны относиться ко всем в равной степени. Поэтому выделение субъектов более логично и основывается на принципе субъективизма.

Также в отличие от отдельного выделения ЦОС (О.П. Жигалова, Л.И. Корнеева и В.И. Васильева, О.Ф. Природова) нами интегрированы элементы ЦОС в общую структуру образовательной среды, что позволяет учесть данные аспекты на этапе проектирования образовательного процесса.

Заключение

В статье рассмотрена проблема разработки образовательной среды для формирования рискологической компетентности студентов с точки зрения современных условий.

На основании анализа нормативных документов и научной литературы с использованием метода моделирования была представ- лена разработанная модель модернизированной образовательной среды. Модель включает пять компонентов: субъекты образовательного процесса, пространственно-предметный компонент, социальный компонент, информационный компонент, технологический компонент. Данная модель включает элементы ЦОС и позволяет учитывать влияние субъектов на образовательную среду. Внедрение цифровых элементов в общую модель образовательной среды позволяет рассматривать весь комплекс условий среды как модернизированной и адаптированной к современным условиям. Так, согласно модели образовательный процесс реализуется одновременно в привычном и виртуальном пространствах, мы видим компоненты материальной образовательной среды и измененной среды, в которую включены цифровые технологии, опосредованное взаимодействие и собственно информация.

В работе используются алгоритмы по наполнению компонентов среды с использованием существующих цифровых технологий на базе образовательной среды ЮУрГУ, которые доступны во всех образовательных организациях и могут быть применены для других дисциплин.

Список литературы Модернизация образовательной среды формирования рискологической компетентности студентов технических направлений

- Абрамовских, Т.А. О некоторых подходах к проектированию образовательной среды в образовательной организации / Т.А. Абрамовских, А.В. Коптелов, С.А. Ларюшкин // Челяб. гуманитарий. - 2020. - № 4 (53). - https://cyberleninka.ru (дата обращения: 22.04.2024).

- Антонинкова, М.С. Нормативно-правовое обеспечение внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательной организации /М.С. Антонинкова //Науч.-метод. обеспечение оценки качества образования. - 2022. - № 1 (15). - https://cyberleninka.ru (дата обращения: 26.04.2024).

- Головкина, А.А. Рискологическая компетенция в формировании профессиональной безопасности бакалавров нефтегазовой отрасли: автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.А. Головкина. -Екатеринбург, 2016. - 22 с.

- Григорьева, И.В. Цифровая образовательная среда (ЦОС): вызовы и возможности / И.В. Григорьева, Г.А. Болкунов // Вестник УРАО. - 2023. - № 2. - https://cyberleninka.ru (дата обращения: 25.04.2024).

- Давтян, С. С. Интерактивная образовательная среда как условие формирования познавательной мобильности младших школьников / С. С. Давтян // Евразийский Союз Ученых. - 2020. -№ 2-1 (71). - https://cyberleninka.ru (дата обращения: 22.04.2024).

- Конышева, А.В. Образовательная среда: содержание и структура /А.В. Конышева // Форум молодых ученых. - 2016. - № 3. - https://cyberleninka.ru (дата обращения: 22.04.2024).

- Корнеева, Л.И. Методический компонент структуры цифровой образовательной среды в обучении студентов-лингвистов / Л.И. Корнеева, В.И. Васильева // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. - 2023. - № 2. - https://cyberleninka.ru (дата обращения: 25.04.2024).

- Кулагин, Д.Ю. Особенности деятельности педагогов в цифровой образовательной среде (на примере Калининградской области) / Д.Ю. Кулагин, Н.Н. Пустоваченко //Науч.-метод. электрон. журнал «Калининградский вестник образования». - 2022. - № 4 (16). - https:// cyberleninka.ru (дата обращения: 25.04.2024).

- Кушнарева, О.В. Формирование рискологической компетентности будущих бакалавров технических направлений подготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук / О.В. Кушнарева. - 2021. -199 с.

- Лодде, О.А. Теоретический анализ дефиниции «образовательная среда вуза» как системного представления / О.А. Лодде, С.Ю. Ситникова // Современные проблемы науки и образования. - 2020. - № 6. - https://science-education.ru (дата обращения: 25.04.2024).

- Лубский, А. Современные отечественные интерпретации образовательной среды и образовательного пространства в их различении и соотношении / А. Лубский // Инновационные проекты и программы в образовании. - 2021. - № 5 (77). - https://cyberleninka.ru (дата обращения: 22.04.2024).

- Масликова, Т.И., Модернизация современной образовательной среды в рамках информационных технологий / Т.И. Масликова, С.А. Тимощук, И.И. Зинева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2015. - № 6-2. - https://cyberleninka.ru (дата обращения: 22.04.2024).

- Методические рекомендации по формированию цифровой образовательной среды в образовательной организации/сост. Е.Н. Смирнова. - СПб.: ГБУДПО «СПбЦОКОиИТ». - 2022. - 71 с.

- Организация образовательного процесса вузов с использованием технологий смешанного и дистанционного обучения в условиях пандемии: региональный опыт / под ред. А.Л. Шестакова. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2022. - 672 с.

- Панов, В.И. Поведение подростков в цифровой образовательной среде: к определению понятий и постановке проблемы / В. И. Панов, Н. А. Борисенко, К. В. Миронова, С. В. Шишкова // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. - 2021. -№ 3 (39). - https://cyberleninka.ru (дата обращения: 25.04.2024).

- Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда» от 07.12.2018 г. № 3. - http://publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.04.2024).

- Приказ Министерства просвещения РФ от 02.12.2019 г. № 649 «Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды». - https://www.garant.ru (дата обращения: 22.04.2024).

- Природова, О.Ф. Структура цифровой образовательной среды: нормативно-правовые и методические аспекты / О.Ф. Природова, А.В. Данилова, А.Н. Моргун // Педагогика и психология образования. - 2020. - № 1. - https://cyberleninka.ru (дата обращения: 25.04.2024).

- Спартакян, Н.С. Психолого-педагогические характеристики цифрового образовательного пространства /Н.С. Спартакян, М.Г. Синякова //Пед. образование в России. - 2022. - № 1. -https://cyberleninka.ru (дата обращения: 25.04.2024).

- Шилова, О.Н. Цифровая образовательная среда: педагогический взгляд / О.Н. Шилова // ЧиО. - 2020. - № 2 (63). - https://cyberleninka.ru (дата обращения: 29.04.2024).

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. -https://www.consultant.ru (дата обращения: 22.04.2024).