Молочная продуктивность и качественный состав молока коров при использовании протеинового концентрата «Эскорм»

Автор: Хашимов Р.И., Кашаева А.Р., Крупин Е.О., Шакиров Ш.К., Ахметзянова Ф.К.

Статья в выпуске: 1 т.261, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты скармливания протеинового концентрата «ЭСКОРМ» на молочную продуктивность и качество молока-сырья коров. Введение в состав рационов лактирующих коров изучаемого концентрата способствует сохранению уровня молочной продуктивности, причем выраженность наблюдаемого эффекта обратно пропорциональна норме её введения в состав рациона животных. Скармливание в составе рационов коров протеинового концентрата «ЭСКОРМ» в количестве 1,0 и 1,5 кг приводит к достоверному увеличению массовой доли белка в молоке на 0,15...0,18%, снижению кислотности на 0,78.1,56% соответственно.

Дойные коровы, кормовая добавка, молочная продуктивность, качественные показатели молока-сырья

Короткий адрес: https://sciup.org/142244555

IDR: 142244555 | УДК: 636.2.034 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_261_239

Текст научной статьи Молочная продуктивность и качественный состав молока коров при использовании протеинового концентрата «Эскорм»

В Республике Татарстан наблюдается ежегодный рост производства сырого коровьего молока, на сегодняшний день республика лидирует по данному показателю среди остальных субъектов Российской Федерации [3, 4]. Одним из основных факторов высоких надоев является внедрение в сельскохозяйственных предприятиях инновационных «умных» технологий ведения молочного скотоводства, таких как беспривязное содержание скота, применение системы учета поголовья и управления стадом, автоматизированного и роботизированного доения, воспроизводства, контроль качества и количества молока, организации полноценного сбалансированного кормления продуктивных животных с учетом новых подходов в системе их нормированного питания и др. [11].

Однако, интенсификация отрасли одновременно вызвала такие негативные последствия, как снижение санитарных свойств и качества молочного сырья коров. В сыром молоке наблюдается снижение массовой доли жира, белка, лактозы, нарушение структуры мицелл казеина, что обусловливает снижение технологических свойств молока и выход молочных продуктов с единицы сырья [1, 2].

Другим, не менее важным аспектом является увеличения заболеваемости животных, высокий процент выбраковки коров из стада, причинами которого стали не только сами болезни, но и их осложнения [6, 12].

Одной из причин низкого качества получаемого молока является кормовая база животноводческих предприятий, в частности, низкое качество заготавливаемых основных кормов, неполноценное и несбалансированное кормление животных, применение дорогостоящих кормов и кормовых добавок, не всегда оправдывающих своего назначения. К тому же, далеко не все хозяйства могут себе это позволить [3].

В настоящее время наиболее острым и сложным аспектом проблемы сбалансированного питания жвачных является дефицит кормового белка, недостаток которого составляет 20-25 % [8]. Сегодня главным источником протеина для молочного скота остаются корма растительного происхождения, причем, не только многолетние бобовые травы и корма, сырьем для которых они являются, но и зернобобовые культуры (горох, люпин, соя и др.). Однако в России доля всех зернобобовых культур не велика и составляет всего лишь 1,5-3,0 % от валового производства зерна, тогда как в США на долю зернобобовых приходится более 20,0 % [9].

Данная проблема усложняется еще и тем, что в Республике Татарстан доля полноценных белковых кормов (в том числе животного происхождения) в кормовом балансе из года в год снижается при увеличении доли злаковых культур. Поэтому актуальным является поиск новых белковых компонентов, позволяющих снизить стоимость получаемой продукции за счет повышения биологической ценности рационов и усвояемости кормов.

Одним из перспективных путей является замена зернового сырья рациона кормления отходами перерабатывающей промышленности АПК (обеззараженные биоотходы птицеводства, отходы пивоваренной промышленности, маслоэкстракционного, крупяного и мукомольного производства, а также боенские и др.), представляющие ценное белковое сырье для производства комбикормов [7].

Учитывая, что ежегодно в России образуется около 250 млн тонн отходов Агропромышленного Комплекса, из которых 150 млн т составляют биоотходы животноводства и птицеводства, а перерабатывается всего лишь 20,0 %, обеззараживание и переработка отходов АПК является важным аспектом пополнения отечественного рынка кормов высококачественными кормовыми ресурсами на современном этапе развития животноводства.

Переработка отходов (рециклинг) животного и растительного происхождения обеспечит современное кормопроизводство высококачественными экологически безопасными кормовыми ингредиентами, расширит ассортимента кормовой базы, будет способствовать повышению продуктивности животных и рентабельности производства [8, 10].

Целью исследований являлось определить влияние на молочную продуктивность и качественные показатели молока-сырья коров кормовой добавки «ЭСКОРМ», содержащей высокопротеиновые компоненты растительного и животного происхождения.

Работа выполнена по Госзаданию

ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН.

Материал и методы исследований . Научно-хозяйственный опыт проведен в условиях ООО «Агрофирма» Игенче» Арского района Республики Татарстан на четырех группах (1 контрольная и 3 опытные) дойных коров голштинской породы, по 12 голов в каждой, подобранных с учётом физиологического состояния, возраста, живой массы, периода лактации при одинаковых условиях содержания (стойловое) на фоне основного рациона кормления, состоящего из соломы ячменной (2,0 кг), сенажа люцернового (10,0 кг), силоса кукурузного (14,0 кг), комбикорма КК-60 (10,1 кг). Разница между группами состояла в том, что коровам опытных групп дополнительно к основному рациону вводили протеиновый концентрат в количестве кг на голову в сутки: II – 0,5; III – 1,0; IV – 1,5.

На протяжении опытного кормления вели учёт молочной продуктивности по валовым и среднесуточным надоям отдельно по группам и в целом по коровнику, определяли органолептические и физикохимические свойства молока-сырья. Средние пробы молока отбирали от каждой коровы в ходе вечернего и утреннего доения, пропорционально величине удоя- (ГОСТ 9225-84). Исследование молока проводили в АО ГПП «Элита» с использованием автоматической системы CombiFoss™ 7, объединяющей Milko Scan FRM Fossomatic TM7 . При оценке качественного состава молока-сырья коров учитывали сухое вещество (СВ), массовую долю жира (МДЖ), массовую долю белка (МДБ), массовую доли лактозы (МДЛ), сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО), плотность, мочевину, pH, проводили скрининг наличия бета-гидроксимасляной кислоты и ацетона.

При обработке результатов исследований использованы общепринятые методы вариационной статистики на персональном компьютере при помощи программы Microsoft Office Еxcel 2010 с учетом критерия достоверности по Стьюденту.

Результат исследований.

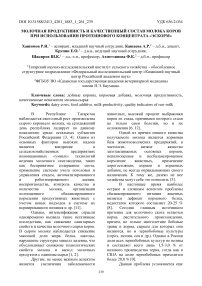

Исследованиями установлено, что как в контрольной группе, так и в опытных при применении в рационах дойных коров изучаемой кормовой добавки в дозах 0,5; 1,0 и 1,5 кг/голову в сутки было отмечено снижение молочной продуктивности коров, связанное с достаточно некомфортными условиями содержания, обусловленными высокой среднесуточной температурой в целом и в отдельные периоды в частности. Однако наблюдаемая тенденция была менее выраженной у коров, получавших в составе рациона испытуемую кормовую добавку (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика молочной продуктивности коров (n=12)

Так, наименьшее снижение продуктивности было зафиксировано у особей второй группы – на 2,28 кг (на 1,58 кг меньше, чем в контрольной группе), в том числе в пересчете на базисную жирность – на 2,68 кг (на 2,70 кг меньше, чем в контрольной группе). Величина, на которую снижалась молочная продуктивность коров, возрастала по мере увеличения дозы скармливания кормовой добавки.

Введение в состав рациона протеинового концентрата «ЭСКОРМ» не оказало какого-либо выраженного влияния как в части улучшения, так и в части ухудшения органолептических показателей молока-сырья коров. Молоко коров контрольной и опытных групп представляло собой однородную жидкость от белого до светло-кремового цвета, без осадка и хлопьев. По органолептическим показателям коровье молоко, полученное от особей различных групп, имело высокую оценку, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных натуральному молоку (ГОСТ 28283-2015).

Анализируя динамику физикохимических параметров молока подопытных коров (Таблица), можно отметить тенденцию к снижению массовой доли сухого вещества на 0,33-0,72 % в молоке животных всех групп.

Также наблюдается уменьшение содержания массовой доли жира (МДЛ) в молоке коров всех групп. Наиболее значимым в абсолютном выражении снижение показателя было у коров четвертой и первой групп, на 0,17 и 0,16 % соответственно, тогда как у животных второй и третьей групп данная динамика была выражена в меньшей степени и составила лишь 0,03 и 0,02 % соответственно. Однако, несмотря на наблюдаемые изменения, их статистическая значимость не была подтверждена.

Таблица 1 - Физико-химические параметры молока подопытных коров

|

Показатель |

Группа(n=12) |

|||

|

первая |

вторая |

третья |

четвертая |

|

|

Подготовительный период |

||||

|

СВ, % |

13,01±0,48 |

12,99±0,63 |

13,21±0,36 |

13,06±0,33 |

|

МДЖ, % |

3,75±0,19 |

3,67±0,13 |

3,65±0,07 |

3,71±0,15 |

|

МДБ, % |

3,07±0,04 |

3,13±0,06 |

2,98±0,09 |

2,86±0,06 ***2 |

|

МДЛ, % |

4,64±0,05 |

4,68±0,08 |

4,64±0,06 |

4,78±0,03 ***2 |

|

Массовая доля СОМО, % |

8,57±0,16 |

8,53±0,11 |

8,40±0,16 |

8,42±0,14 |

|

Мочевина, мг/л |

31,82±1,06 |

29,45±1,92 |

31,44±1,18 |

30,39±0,97 |

|

pH |

6,48±0,03 |

6,49±0,03 |

6,40±0,03 **2 |

6,45±0,02 |

|

Бета-оксимасляная кислота, ммоль/л |

0,05±0,01 |

0,05±0,01 |

0,04±0,00 |

0,05±0,01 |

|

Ацетон, ммоль/л |

0,09±0,01 |

0,11±0,01 *2 |

0,10±0,01 |

0,10±0,01 |

|

Точка замерзания, °С |

0,535±0,003 |

0,528±0,002 **2 |

0,528±0,003 |

0,533±0,003 |

|

Соматические клетки, тыс/см 3 |

314,95±45,47 |

280,90±73,08 |

254,15±55,28 |

244,00±49,49 |

|

Опытный период (конец опыта) |

||||

|

СВ, % |

12,46±0,19 |

12,66±0,26 |

12,65±0,27 |

12,34±0,25* 1 |

|

МДЖ, % |

3,59±0,13 |

3,64±0,17 |

3,63±0,11 |

3,54±0,13 |

|

МДБ, % |

3,09±0,10 |

3,19±0,07 |

3,16±0,08* 1 |

3,01±0,05 **1 |

|

МДЛ, % |

4,70±0,05 |

4,79±0,06 |

4,77±0,05* 1 |

4,79±0,05 |

|

Массовая доля СОМО, % |

8,67±0,10 |

8,66±0,09 |

8,63±0,12 |

8,47±0,07 *2 |

|

Мочевина, мг/л |

24,72±1,22 1 |

26,77±1,48 |

27,90±1,08 **2 |

27,81±1,09 *1/**2 |

|

pH |

6,48±0,02 |

6,51±0,02 |

6,50±0,02 ***1 |

6,50±0,02 *1 |

|

Бета-оксимасляная кислота, ммоль/л |

0,02±0,00 **1 |

0,02±0,00 **1 |

0,02±0,01* 1 |

0,02±0,00 **1 |

|

Ацетон, ммоль/л |

0,01±0,00 ***1 |

0,01±0,01 ***1 |

0,02±0,01 ***1 |

0,01±0,01 ***1 |

|

Точка замерзания, °С |

0,540±0,002 *1 |

0,536±0,002 *** 1/*2 |

0,537±0,001 * *1 |

0,539±0,002 *1 |

|

Соматические клетки, тыс/см 3 |

334,63±72,12 |

294,15±39,04 |

263,43±56,93 |

229,75±78,19 |

Примечание: * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001;

1 - в сравнении с предыдущим периодом; 2 - в сравнении с контрольной группой

Изменение массовой доли белка (МДБ) в молоке коров показало, что в контрольной группе наблюдается тенденция недостоверного снижения величины показателя на 0,02%. У особей второй группы, наоборот, наблюдали тенденцию к увеличению МДБ в молоке, хотя она и не была статистически значимой, а вот у животных третьей и четвертой групп повышение содержания белка в молоке было достоверным и составило в абсолютном выражении 0,18% (р < 0,01) и 0,15% (р < 0,01)

соответственно.

Оценивая динамику массовой доли лактозы (МДЛ) в молоке коров, отметим, что у животных первых трех групп наблюдали тенденцию снижения величины данного показателя, которая составила в контроле 0,06 %, а у особей второй и третьей групп 0,11% и 0,13% соответственно. Напротив, у коров четвертой группы содержание лактозы в молоке имело тенденцию к увеличению на 0,01 %.

Рассматривая динамику уровня метаболитов в молоке, отметим, что во всех группах наблюдалось статистически значимое снижение содержания бета-оксимасляной кислоты: в первой группе – на 60,00% (p <0,01), во второй – на 60,00 % (p <0,01), в третьей – на 50,00 % (p <0,05), в четвертой – на 80,00% (p <0,01). То же самое касалось и ацетона: в первой – на 88,89 % (р ˂ 0,001), во второй – на 90,91 % (р ˂ 0,001), в третьей – на 80,00 % (р ˂ 0,001), в четвертой – на 90,00 % (р ˂ 0,001). Кроме того, наблюдалось статистически значимое увеличение точки замерзания: в первой группе – на 0,93 % (p <0,05), во второй – на 1,52% (p <0,001), в третьей – на 1,70 % (p <0,01), в четвертой – на 1,13 % (p <0,05) [5].

В конце научно-хозяйственного опыта коровы четвертой группы демонстрировали статистически значимое снижение содержания СОМО на 0,2 абс. процента по сравнению с контролем (p <0,05). Кроме того, отмечается уменьшение уровня мочевины на 3,5422,31%. Уровень мочевины в молоке коров третьей и четвертой групп превышал контрольные значения на 12,86 % (p <0,05) и 12,50 % (p <0,01) соответственно.

При этом наблюдается некоторое увеличение содержания соматических клеток в молоке коров первых трех групп на 3,65-6,25 %, а в молоке особей четвертой группы, напротив, происходит снижение этого показателя на 5,84 %. Статистическая значимость упомянутых выше изменений не была доказана.

Значение точки замерзания молока у коров второй группы было статистически значимо ниже контрольных значений на 0,74 % (p <0,05).

Заключение. Таким образом, введение в состав рационов лактирующих коров протеинового концентрата «ЭСКОРМ» способствует сохранению уровня молочной продуктивности, причем выраженность наблюдаемого эффекта обратно пропорциональна норме её введения в состав рациона животных. Скармливание в составе рационов коров изучаемого концентрата в количестве 1,0 и 1,5 кг приводит к достоверному увеличению массовой доли белка в молоке на 0,15…0,18 %, снижению кислотности на 0,78…1,56 % соответственно.