Молодые годы отца Антония (Храповицкого) в письмах учеников К. Н. Леонтьева и С. А. Рачинского

Автор: Фетисенко О.Л.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 3 (18), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые собраны вместе эпистолярные отзывы учеников и последователей К. Н. Леонтьева и С. А. Рачинского об Антонии (Храповицком) в бытность его иеромонахом, инспектором Санкт- Петербургской духовной академии. Большинство источников никогда не публиковалось и не цитировалось, другие (письма о. И. Фуделя и И. И. Кристи к Леонтьеву) были впервые изданы автором статьи. В приложении публикуется письмо о. Антония к Рачинскому. Представленный в исследовании материал значительно расширяет представление о круге общения пастыря и богослова в его молодые годы. В одном из писем подробно пересказывается содержание одной из речей будущего митрополита.

Митрополит антоний (храповицкий), к. н. леонтьев, с. а. рачинский, вл. с. соловьев, прот. и. и. фудель, прот. а. п. васильев, н. м. горбов, и. и. кристи, санкт- петербургская духовная академия, биография, переписки, архивные источники

Короткий адрес: https://sciup.org/140308455

IDR: 140308455 | УДК: 271.2(470+571)-726.1(093) | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_3_168

Текст научной статьи Молодые годы отца Антония (Храповицкого) в письмах учеников К. Н. Леонтьева и С. А. Рачинского

Не нуждается в доказательствах, что митрополит Антоний (Храповицкий) — одна из крупнейших фигур в истории Русской Церкви ХХ в. Его наследие, со всеми его неоднозначными оттенками, не перестает быть притягательным для богословов и философов. Но что касается биографии (и, между прочим, также библиографии ), особенно дореволюционного периода, здесь еще научное осмысление, кажется, только начинается. Как это часто бывает с великими людьми, начальный период биографии митрополита изучен менее всего. Можно вспомнить, пожалуй, лишь первый том классического жизнеописания, созданного архиепископом Никоном (Рклицким)1, и несколько статей и публикаций недавнего времени2. В связи с этим дороги каждые, даже мельчайшие новые сведения или характеристики, данные современниками. Подборку подобных биографических материалов хочется предложить исследователям.

В 1886 г. иеромонах Антоний стал доцентом и инспектором Санкт-Петербургской духовной академии. Это значительно расширило круг его общения. К концу 1880-х гг. относится его знакомство с реформатором русской народной школы С. А. Рачинским (1833–1902), а к чуть более позднему времени — с К. Н. Леонтьевым. С последним (тогда уже монахом Климентом в тайном постриге) он встретится осенью 1891 г., будучи ректором Московской духовной академии, и 14 ноября возглавит отпевание философа3. В переписках Леонтьева и Рачинского с их учениками и последователями (у каждого из них был свой кружок, а некоторые имена, как увидим далее, объединяли оба сообщества) встречается ряд упоминаний о молодом богослове и церковном администраторе. Так, ученик Леонтьева и дальний родственник Рачинского Иван Иванович Кристи (1861–1894), готовившийся по окончании Университетского отделения Катковского лицея к защите магистерской диссертации в Московской духовной академии, 6 декабря 1888 г. писал Леонтьеву после своей поездки в Петербург: «Петербургская академия гораздо менее заражена духом касты; у них один из самых влиятельных лиц иеромонах Антоний из дворян и ректор Антоний также прекрасный»4.

О завязавшемся знакомстве с иеромонахом Антонием и о том, что последний состоит в переписке с москвичом Иосифом Фуделем (1864/1865–1918), который недавно вошел в круг учеников «русского византийца», говорится в письме Кристи от 23 декабря 1888 г.5 Сам Фудель в это время откликнулся на страницах газеты С. Ф. Шарапова «Русское дело» на статью о. Антония в «Церковном вестнике» («Беседы о нравственном превосходстве православного понимания Евангелия сравнительно с учением Л. Толстого»)6. Это выступление не прошло мимо Леонтьева. 2 декабря он писал Фуделю: «Если это Вы, О<сип> И<ванович>, написали статью в “Русск<ом> Деле” об Арх<и-мандрите> Антонии и Льве Толстом — то поздравляю Вас! Поздравляю! ― Вы молодец!»7

На ту же статью Фуделя откликался его однокурсник по Московскому университету Н. А. Уманов8. В его письме от 8 декабря 1888 г. говорится: «Читал Вашу статью об Иеромонахе Антонии. — Хороша и очень, по-моему, полезна. Антоний умница великая. Его мысли должны бы не только других направить на путь истинный, но и самого Толстого, если только он человек искренний, должны бы сбить с толку. — Посмотрим, что как-то он отнесется к ней. — Если

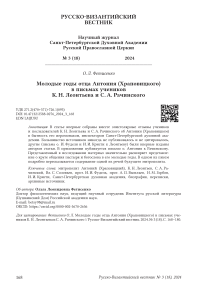

не обратит внимания, это будет значить только Священник Иосиф Фудель, 1892 г. то, что всему Толстому грош цены»9.

Следующей весной Фудель, хлопотавший о рукоположении, побывал, снабженный рекомендательными письмами Леонтьева, в столице и 17 мая 1889 г. рассказывал ему:

«Опишу теперь, какое впечатление произвел на меня Петербург. Впечатление это совсем неожиданное. Быть может, я несколько пристрастен, вследствие успеха своего дела, но навсегда останется у меня воспоминание о Петербурге самое приятное, самое теплое. В течение одной недели, которую я там прожил, я встретил там столько людей с истинно живой душой и бодрым духом, сколько я никогда не мог представить себе в этом холодном, официальном городе. Начать с того, что в Духовной Академии ректор ее, епископ Антоний, инспектор архимандрит Михаил10 и известный иеромонах Антоний — это такой триумвират редких по своим духовным качествам людей, какого больше нигде не сыщешь»11.

Уже став священником, в письме к Леонтьеву из Белостока от 23 ноября 1889 г. о. Иосиф называет иеромонаха Антония среди тех лиц, с кем переписывается «ради своей личной духовной пользы» (другие в том же ряду — прот. А. М. Иванцов-Платонов

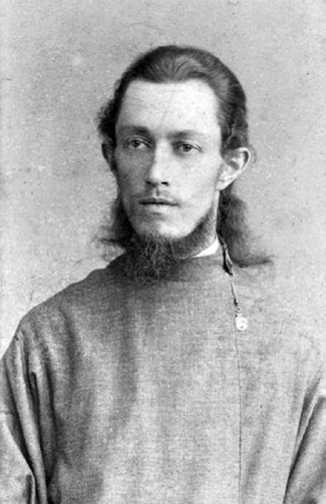

Протоиерей Александр Васильев с цесаревичем Алексеем, 1912 г.

ния о Влад<имiре> Соловьеве»15.

и П. Е. Астафьев)12. О «возвышенных письмах» о. Иосифа к о. Антонию упоминает в своей переписке с Рачинским Александр Васильев13, крестьянин по происхождению, выпускник Татев-ской школы по прозвищу Старчик, будущий духовник Царской семьи, в описываемое время — студент петербургской академии.

Примечательно, что, обращаясь к Леонтьеву 25 апреля 1890 г., Фудель цитирует одно из писем о. Антония, тогда исполнявшего обязанности ректора: «Иеромонах Антоний пишет мне (из Петербурга) по поводу борьбы с Католицизмом: „Если бы мы только сами вжились в Православие, то конечно пропаганда не имела бы успеха“…» Далее о. Иосиф добавляет от себя: «Это самое можно сказать обо всем. Мы сами познáем дух Православия, тогда никакие секты не будут страш-ны»14. В том же письме Фудель спрашивает: «Читаете ли Вы „Церковный Вестник“? Последнее время там были хорошие статьи Иер<омонаха> Анто-

Оказалось, что Леонтьев успел познакомиться с полемическим выступлением богослова и не был удовлетворен им. 2 мая 1890 г. он отвечал своему младшему другу:

«Я нуждаюсь во внешнем, видимом авторитете… Да и плохо понимаю его способ рассужденья. — Не согласен и с тем, что духовенству Правосл<авному> не нужно вовсе влиять на Государственную жизнь. — Надо возвысить духовенство, сосредоточить его, облагородить его и дать ему — больше влиять . — Что-то есть такое в статьях этих „недостаточное“… Пока другого выражения не придумал. — У Соловьева ясно ; ― тут — темно . — Неужели это я так слаб умом? Может быть; ― пойму От<ца> Антония позднее.

Вообще сказать, Соловьев и все противники его напоминают мне борьбу Наполеона I-го со всеми европейскими полководцами. — Никто отдельно взятый <…> не могли с ним равняться; но история их совокупными усилиями низложила его. — Я уверен, что с Римскими выводами Соловьева (вовсе из основ его не вытекающими неизбежно) Россия справится через посредство Страховых, Астафьевых, Бестужевых, Иер<омонахов> Антониев и т. д. … несмотря на <то>, что Соловьев истинный орел умом, а они все начиная с Петра Евг<еньевича>16 и кончая лукавым Страховым — не много выше петухов и гусей взлетают»17.

О. Иосиф подхватывает в письме от 16 мая:

«В статьях о. Антония вы видите что-то „недостаточное“. Это верно. Когда я буду у Вас, я расскажу, отчего эта „недостаточность“ является. О. Антония я знаю лично. Не забывайте, что ему всего только 27 лет и в политическом мировоззрении он еще не может перешагнуть через Достоевского и Славянофилов. Оттого он туманен; с Л. Толстым ему не трудно бороться, но для борьбы с В. Соловьевым нужна иная почва, здесь нужна в противовес ему такая же ясность мысли и желаний . Этим не обладает ни о. Антоний, ни Астафьев, ни тем более Страхов. Мало кроме того знать, в чем ошибка В. Соловьева; надо еще противопоставить ложному идеалу Соловьева — такой же ясный свой идеал. А у кого из нас он есть? В этом вся беда. А то ведь Соловьев выждал критику о. Антония да в ответ спросил его: „А каков же ваш Церковно-религиозный идеал, если мой ложен?“18 И на это о. Антоний не ответит. А это грустно. Мало нападать на Соловьева, надо так сделать, чтобы он вышел из положения обороняющегося и сам напал бы. Тогда будет иное положение»19.

Тема полемики с Соловьевым возникает и в переписке Леонтьева с «раскаявшимся народовольцем» Л. А. Тихомировым. 19 сентября 1891 г., ровно за месяц до скандально известного соловьевского реферата «Об упадке средневекового миросозерцания», тот писал только что переселившемуся в Сергиев Посад Леонтьеву: «Если Вы видаетесь с о. Антонием, то не можете ли узнать, где в Москве добыть его брошюру о В. Соловьеве? Я теперь перечитываю Соловьева и очень бы желал знать оценку о. Антония»20. То же и в письме от 21 сентября 1891 г.: «Я эти дни много читаю Соловьева. Прочел Теократию, читаю l’Eglise Universelle. По этому предмету тоже нужно будет потолковать и с Вами и с о. Антонием»21. Но — как писал Леонтьев Тихомирову — «кто же приведет его <т. е. о. Антония> ко мне»22. Знакомство состоится лишь во время предсмертной болезни Леонтьева.

Значительно больше материала находим в письмах молодых друзей С. А. Рачинского. Здесь и рассказ будущей игумении Екатерины (в миру графини Ефимовской; 1850–1925) о знакомстве в Петербурге с «молодыми монахами»-академиками. В письме от 19 июля 1886 г. больше говорится об о. Михаиле (Грибановском), и это понятно, вскоре после этого он стал духовным наставником настоятельницы Леснинской общины, но есть и отзыв о Храповицком, причем именно в сопоставлении с его другом:

«Как бы я желала, чтобы Вы видели тех молодых монахов, с которыми познакомил меня Саблер. На них лежит отпечаток какого-то покоя, который для меня есть признак большой внутренней силы. На лице Грибановского внимательный глаз прочтет следы борьбы и душевного страданья; но другой, Храповицкий (о его пострижении тоже писали в газетах) светел как херувим; высокий белый лоб — в полном смысле слова „безоблачное чело“, большие голубые ясные глаза, детская улыбка. Он родился мона хом»23.

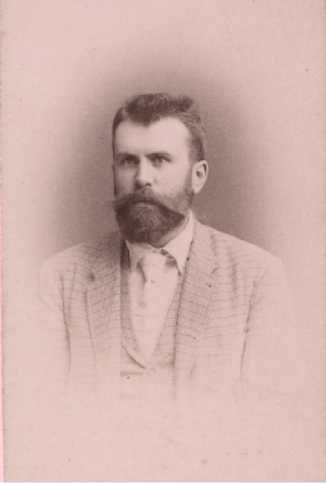

И. И. Кристи. Фотография конца 1880-х гг., подаренная С. А. Рачинскому

В письме монахини Екатерины от 24 октября 1886 г. говорится, что семинаристы «бредят» о. Антонием24. И вновь сопоставление с о. Михаилом:

«Необыкновенно он симпатичный человек. <…> Радуюсь, что выбрала в руководители себе именно его. Впечатление первое оказалось не ошибочным. О. Антоний действительно с 7-ми лет мечтал о монашестве и шел одним путем. А о. Михаил был неверующим (даже, говорят, террористом), значит, и его „осанна“ „чрез великое горнило сомнений прошла“»25.

Письма к Рачинскому еще при жизни адресата были расставлены по датам и хранятся в красиво переплетенных томах, которые интересно читать как цельное произведение, своего рода дневник духовной жизни России. Постепенно имя о. Антония начинает появляться в этом «дневнике» все чаще. В 1887 г., например, это отзывы православного японца Арсения Ивасавы (1863–1943) и Ивана Кристи. Оба они упоминают о рассказах Храповицкого о его пребывании в Холмщине.

«О. Антоний Храповицкий опять у нас. Он теперь читает здесь Св. Писание ветх<ого> завета. Печатает он свою магистерскую диссертацию: „Детерминизм и свобода воли“. Живя на западной окрайне, он заметил силу Католической Церкви и очень сокрушает<ся> о бездеятельности русских»26 (Ивасава, письмо от 14 октября 1887 г.).

«Какой грозной правдой отзывается впечатление о. Антония из пребывания в Холме. Да, мы с Вами о. Антонию готовы завидовать, а большинство у нас занимается глумлением и самохвальством»27.

В письме Кристи от 30 января 1889 г. есть отголосок разговоров с о. Антонием о Соловьеве28, в послании от 2 марта — свидетельство о переписке с иеромонахом29; сердечный отзыв о нем и вообще о петербургской академии содержится в письме от 26 июня30. Интересно письмо от 28 мая с рассказом о проявляемом о. Антонием сочувствии к автору, о лекциях Храповицкого, в которых тот «философски освещает Ветхий Завет с точки зрения Промысла», о том, что о. Антоний хотел бы приехать в Татево не с Саблером, а один, чтобы «быть свободным». В том же письме приводится отзыв одного из студентов о молодом профессоре:

«…мы с одним студентом хвалили их, и я сказал, что они хороши, что в них есть мысль и можно скоро усвоить, он говорит: „представьте себе, нам наоборот:

мы привыкли к разным загвоздкам, а это нравится, но ничего не помнишь“. Вот до чего семинарская рутина еще сидит в их уме; но хорош<о> уже, что эти лекции хоть нравятся им»31.

Особое значение имеет письмо от 10 июня 1889 г., в котором представлен настоящий конспект одной из речей молодого пастыря.

«Какой, право, молодец отец Антоний. Он был на панихиде по Оресте Милле-ре32 у курсисток; они просили его сказать слово. Он начал о том, какие их задачи в жизн<и> при их образовании. Во-первых, матери; теперь матери менее всего думают об воспитании детей, они их наряжают и коверкают, а которые желают, часто не умеют; „вот вы с вашим образованием, можете быть хорошими матерями, воспитать хорошее поколение“. Потом он говорил о положении образованной жены в обществе. Но если вы ни того, ни другого не хотите, а хотите обществен<-ной> деятельности, то идите в женские монастыри; мы здесь умствуем, думаем дело делать, а вы смотрите, куда идет народ, где центр его жизни, и вы тогда увидите, что в монастырях можно найти гораздо более почвы для общественной деятельности и принести пользу народу. „Я знаю, вы теперь, может быть, и посмеетесь. Я проповедую религию, которая ел<л>инам безумие, а иудеям соблазн33, но если кого-нибудь внезапно ударит так по голове, что и не разогнуться, то вы, может быть, вспомните эти слова“. Замечательно то, что они отнеслись с полной симпатией, т. е. не к монашеству, но к его речи»34.

В 1889 г. не миновал знакомства с о. Антонием и еще один постоянный корреспондент Рачинского, в недавнее время помощник его по народному учительству, Николай Михайлович Горбов (1859–1921). 15 марта он сообщил: «В Петербурге я познакомился с Антонием Храповицким, приведшим меня в восторг»35. Подобно тому, как было с Фуделем и Кристи, между новыми знакомыми установилась переписка. Ср. в письме Горбова к Рачинскому от 31 августа 1889 г.: «От<ец> Антоний (Храповицкий) пишет мне нежности о Саше Васильеве»36.

Но и сам студент Васильев слал в Татево новости об инспекторе академии. Так, 4 августа он писал: «Завтра о. Антония посвящают в Архимандриты. Он страшно тоскует»37. «Перекрестные» упоминания разбросаны по письмам во множестве. Вот 14 июля о. Антоний сетует: «Наш общий друг Кристи очень плохо себя зарекомендовал на экзаменах со стороны серьезности отношения к ним, и профессора недо-вольны»38. Все три лица вместе стоят на молебне в академическом храме. 19 октября Кристи пишет Рачинскому: «Пожалуйста, запишите и меня грешного в Татевскую книгу общества Трезвости. Сегодня о. Антоний отслужил молебен Пр<еподобному> Сергию, и я дал обет на один год. При молебне присутствовал и Саша»39. В свою очередь о. Антоний в письме к Рачинскому от 9 декабря 1889 г. характеризует и Василье ва, и Кристи (а вместе с ним и Сол овьева):

«А. П. Васильева я полюбил от всего сердца; его реферат в 80 стр., мелко исписанных, прослушан был 150 студентами с напряженнейшим вниманием: так овладел нами задушевно-искреннейший тон его речи, который сам по себе говорит о его высокой христианственности. Бог да сохранит его таким для дальнейшей жизни и для вечности.

Кристи (добрейший ч<елове>к) увлекается Соловьевщиной, перешедшей в самый бесцеремонный ультрамонтанизм, где (т. е. в новой книжке С<оловье>ва: la russie et l’église universelle) папа получает откровения “etiam sine ecclesiae”40. Вот что значит праздность души: и умница договорится до зеленого змия, даже без водки. А увлекаются кой-кто из аристократов: Мышецкие, Толстые. Сам Вл. Соловьев уже неискренен; видать, что ведет пропаганду, а потому различие между правдой и ложью для него перестало существовать»41.

Снова в этот длящийся «полилог» вступает Александр Васильев, причем в его рассказе появляется и Фудель. Процитирую его письмо от 16 декабря 1889 г.:

«Третьего дня Соловьев был у о. Антония — и они до слез с ним спорили; конечно, его ересь не проникнет в народ, дальше салонов она не пойдет, но беда в том, что из этих салонов выйдут общественные деятели в Западном крае; эти-то окатоличенные деятели могут много повредить успехам Православия в Западном крае, где еще очень сильны традиции католичества и симпатии к нему. Мне от души жалко доброго И. И. Кристи, который не знает где главы подклонити и молится на Соловьева; даже смешно становится, когда он начинает защищать Соловьева, горячится, суетится и ни одного предложения не докончит: он теперь совсем разучился говорить42. <…> Слышали ли Вы, что г. Фудель принял священство? Он теперь священствует в Белостоке и пишет прекрасные возвышенные письма о. Антонию; видно, что он пошел по призванию»43.

В 1891 г. в письмах к Рачинскому упоминают о. Антония Горбов (упрекает его за «схоластику» и замечает, что «для духовных интересов гораздо более делает Толстой и даже Соловьев»)44 и о. Герман (Иванов)45, постриженный в монашество в один день с будущим патриархом Сергием (Страгородским). В 1892 и 1893 гг. Горбов несколько раз сообщает о своих встречах с Храповицким как с редактором «Богословского вестника», о посещении его церковной службы. В письме от 1 мая 1892 г. интересен приведенный отзыв: «…московское духовенство возопило о „неправосла-вии“ Антония»46. Пройдет еще год и некоторую разгадку этому краткому замечанию Рачинский найдет в письме о. Иосифа Фуделя:

«Еще пример неудачной деятельности в Москве. Наш общий друг о. Антоний Храповицкий очень милый человек; я его люблю за его идеальные порывы и за кипучую деятельность. Одна беда — он несколько легкомыслен, решает всё только с одной точки зрения (моральной) и никакого внимания не обращает на чужие мнения, а тем более настроения. В Петербурге всё это сходило с рук. В Москве отозвалось больно на нем же. Москва с его точкой зрения не согласна. Быть может, он виноват только в том, что необдуманно выражался, быть может, была какая-нибудь более серьезная причина, но факт тот, что о. Антония чуть не гласно обвиняют в ереси; и это в таких кругах, где необдуманно не станут говорить»47.

Но Рачинскому как педагогу, вероятно, именно и было близко нравственное богословие о. Антония48, а ближайшие младшие друзья «татевского отшельника» продолжали общение с архимандритом. Есть даже свидетельство о том, что один из почитателей Рачинского, биограф славянофилов Валерий Николаевич Лясковский (1858–1938) намеревался включить о. Антония в число сотрудников затеваемого им журнала49, возможно, памятуя о том, что он сотрудничал в аксаковской «Руси».

Процитированные письма едва ли вносят что-то новое в уже устоявшийся портрет молодого о. Антония, «духом горящего, Господеви работающего», живого олицетворения чаяний Леонтьева о приходе образованных дворян на служение Церкви. Эти документы ценны тем, что значительно расширяют представление о круге его общения, в том числе эпистолярного, а значит, могут дать новое направление научным поискам. В приложении к статье помещается одно из писем архимандрита Антония к Рачинскому. По расположению в коллекции адресата и по содержанию его можно датировать началом марта 1892 г., написано оно на почтовой бумаге Троице-Сергиевой лавры. Текст печатается по автографу: ОР РНБ. Ф. 631. Ед. хр. 63. Л. 26–27 об.

Письмо архимандрита Антония (Храповицкого) к С. А. Рачинскому

†

Глубокоуважаемый

Сергей Александрович!

Желание Ваше будет исполнено в ближайшее воскресенье. Я душевно рад, что моя статья50 Вам понравилась, ибо выше ценю Ваше мнение, чем своих духовных. Впрочем на сей раз они тоже согласны со мной, а что касается до известных Вам «Писем к па-стырям»51, то лишь некоторые отцы и Владыки (Пр<еосвященный> Феофан) отозвались сочувственно52; другие же отцы и Владыки посмотрели на сию книжку с той точки

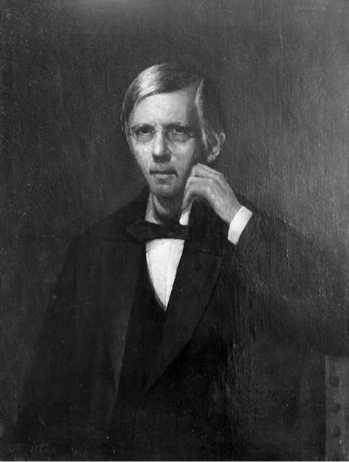

Сергей Александрович Рачинский. Худ. Н. П. Богданов-Бельский, 1903 г.

зрения, которая одна только и доступна нашему духовенству в большинстве его представителей, а именно: в каком свете является духовное сословие в данном сочинении. Вот что для них только и интересно, и дорого. Я часто говорил, что они напоминают ту пожарную команду, которая при известии постороннего человека, что в городе сильный пожар, не подумает о том, чтобы сейчас же снаряжаться и ехать тушить, но начнет излагать свою обиду на то, что заявивший о пожаре указал своим поступком на недостаточную деятельность пожарных сторожей, наводя тем тень на всю команду и т. д.

Еще в самый первый год моего священнослужения мать Екатерина53 читала мне Ваше письмо о том, что молодые монахи встретят неблагодарную почву в учениках и студентах духовного сословия, всегда чуждых призвания служить Богу. Тогда я не соглашался с истиною этих слов, а теперь уже давно вижу, в какую невозможную трясину затонула жизнь церковная, связав иерархию с сословностью, вопреки но-

возаветному учению. Правда меня Господь утешает постоянными доказательствами того, что и сорная нива может быть возделана и стать плодоносной, но всё же того ли нужно теперь от духовенства, когда ересь распространяется всё шире и шире и сильна оказывается не чем другим, а именно нравственным своим превосходством над жизнью церковного общества и пастырей.

С большим удовольствием читал я статью Сеодзи в «Русском Вестнике»54; она много способствует развитию русских симпатий к Японской миссии. Я, однако, думаю, что напрасно этих юношей Влад<ыка> Николай55 присылает в Россию заражаться семинарским индифферентизмом и соломенным рационализмом. Столь же мало пользы от посылки туда наших академиков. У нас слух, что наш общий друг о. Герман будет в Вифании инспектором56; это было бы очень хорошо и для Вифании, и для о. Германа. О. Фуделю буду очень рад57, а о. Ксенофонта я не вполне понимаю, хотя не разделяю отношения к нему сословного духовенства. Саша Васильев женился?58 И это хорошо, но от него я желал бы еще лучшего: это золотое христ<ианское> сердце.

Простите пока, достоуважаемый и незабвенный Сергей Александрович. Я редко Вам пишу, жалея Вашего досуга, столь нужного для многих Ваших почитателей; но сведения о Вас собираю всегда от молодежи и от о. Германа и Горбова (он не ослабел ли?)59.

Вам преданный богомолец Архим<андрит> Антоний

Список литературы Молодые годы отца Антония (Храповицкого) в письмах учеников К. Н. Леонтьева и С. А. Рачинского

- Александров А. А. Письма К. Н. Леонтьеву. Стихотворения. Статьи. Воспоминания. Материалы к истории журнала «Русское обозрение» / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2024. 816 с. (Прил. к Полн. собр. соч. и писем К. Н. Леонтьева. Кн. V).

- «Благословите себя включить в новоиноческий союз» (Письма митрополита Антония (Храповицкого) к епископу Борису (Плотникову) (1886–1900 гг.) / Публ., вступ. ст. и примеч. Н. Ю. Суховой // Вестник Православного Свято- Тихоновского гуманитарного университета. II: История. История Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 5 (66). С. 67–89.

- Ворожихина К. В. Царство Небесное и царства мирские: Полемика В. С. Соловьева и Антония (Храповицкого) // Идеи и идеалы. 2021. Т. 13. № 2. Ч. 2. С. 369–381.

- Кристи И. И. Письма к К. Н. Леонтьеву. Статьи / Сост., вступ. ст., подгот. Текста и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2016. 697 с. (Прил. к Полн. собр. соч. и писем К. Н. Леонтьева. Кн. II).

- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. [19 кн.] / Подгот. текста и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2000–2021.

- Летопись жизни и творчества К. Н. Леонтьева (1831–1891): в 2 ч. / Сост. О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2022. Ч. 2: 1881–1891. 735 с. (Прил. к ПССиП К. Н. Леонтьева. Кн. IV).

- Никон (Рклицкий), архиеп. Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время: В 3 кн. Кн. 1. Нижний Новгород: Братство во имя св. кн. Александра Невского, 2004. 720 с.

- Переписка К. Н. Леонтьева и Л. А. Тихомирова / Публ. С. М. Сергеева при участии О. Л. Фетисенко // Записки Отдела рукописей. Вып. 53 / Рос. гос. б-ка. М.: Пашков дом, 2008. С. 433–454.

- Письма блаженнейшего митрополита Антония (Храповицкого). Джорданвилль: Свято- Троицкий монастырь, 1988. 280 с. // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Hrapovickij/pisma/#source (дата обращения: 25.01.2024).

- «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2012. 751 с. (Прил. к Полн. собр. соч. и писем К. Н. Леонтьева. Кн. I).

- Росляков Е. С. Начало церковной деятельности Антония (Храповицкого) в оценках и воспоминаниях современников // Общество: философия, история, культура. 2016. № 2. С. 88–91.

- Росляков Е. С. Основные аспекты восприятия архиепископа Антония (Храповицкого) представителями русской религиозной интеллигенции начала XX века // Вестник Костромского гос. университета им. Н. А. Некрасова. 2016. № 1. С. 20–23.

- Сухова Н. Ю. Российское «ученое монашество» перед проблемами учености и монашества (1880–1910-е гг.) // Христианское чтение. 2018. № 2. С. 197–209.

- Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики: (Идеи русского консерватизма в литературно- художественных и публицистических практиках XIX — первой четверти XX века). СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2012. 784 с.

- Фетисенко О. Л. «Московский вестник»: журнал, которого не было // Книжное дело в России в XIX — начала ХХ века: Сб. науч. трудов. Вып. 18. СПб., 2016. С. 209–221.

- Фетисенко О. Л. Последние годы жизни и кончина И. С. Аксакова в неизданных письмах и воспоминаниях В. Н. Лясковского // Христианство и русская литература / Отв. ред. В. А. Котельников и О. Л. Фетисенко. Сб. 8. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2017. С. 556–599.

- Хондзинский П. В., свящ. ныне прот. Догмат любви // Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды, письма, материалы. М.: ПСТГУ, 2007. С. LII–CVII.

- Хондзинский П., прот., Павлюченков Н. Н., Даренский В. Ю., Иванов И., свящ., Шкаровский М. В., Базанов П. Н., Гаврилов И. Б. Митрополит Антоний (Храповицкий) — выдающийся русский иерарх, мыслитель, богослов XX в. К 160-летию со дня рождения (1863–1936). Материалы круглого стола научного проекта СПбДА «Византийский кабинет» // Русско-Византийский вестник. 2024. № 3 (18). С. 124–160.