Морфологические характеристики керамики восточного варианта пахомовской культуры (по материалам памятников Обь-Иртышского междуречья)

Автор: Селин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты морфологического анализа посуды восточного варианта пахомовской культуры с применением разных методов. При использовании метода определения общей пропорциональности установлено, что часть изделий следует квалифицировать как «сосуды-подражания». Это свидетельствует о том, что навыки формообразования гончаров, изготавливавших эти сосуды, еще не подстроились под существовавшие представления о традиционной форме. При анализе графиков корреляций основных пропорций сосудов, наблюдается ситуация, что одни пропорции меняются линейно, а другие - непропорционально. Прорисовка профилей сосудов, выполненных в одном масштабе, демонстрирует, что в погребальной практике применялись сосуды различного размера и ассортимента. Сопоставление профилей и «скелетов» изделий, приведенных в единый масштаб 10 см указывает на отсутствие эталонной формы, изменения пропорций происходили во все направлениях. Полученные данные позволяют сделать вывод об отсутствии жесткой традиции формообразования. Сравнение результатов с полученными ранее данными с других памятников - могильников Старый Сад и Гришкина Заимка - демонстрирует как общее сходство моделей формообразования, так и различия. Для коллекции посуды из Старого Сада характерно наличие «идеальной» модели формы, к которой стремились гончары, изготавливавшие свою продукцию, что может свидетельствовать об относительно небольшом промежутке существования этого могильника, когда традиции придания формы сосудам не успели разделиться, а сохранялись в синкретичном состоянии в среде гончаров. Это указывает на наличие хронологической разницы между анализируемыми памятниками и/или на особенности развития гончарной технологии у разных групп носителей восточного варианта пахомовской культуры, которые, приходя на разные новые территории, взаимодействовали с населением местных культур, что отражалось на разнообразии морфологии посуды.

Археология, эпоха поздней бронзы, обь-иртышское междуречье, керамика, морфология, статистические методы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146170

IDR: 145146170 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0633-0641

Текст научной статьи Морфологические характеристики керамики восточного варианта пахомовской культуры (по материалам памятников Обь-Иртышского междуречья)

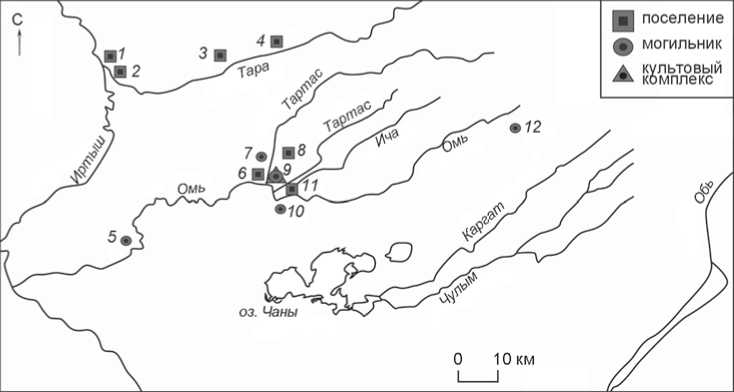

В эпоху поздней бронзы (переходное к раннему железному веку время) на территории Обь-Иртышского междуречья сформировалась этнокультурная мозаика, когда на одной территории проживали и взаимодействовали носители различных археологических культур, как автохтонных, так и пришлых с различных соседних регионов [Моло-дин, 2014]. Одним из пришлых культурных образований является восточный вариант пахомовской культуры (рис. 1).

Впервые на отличие отдельных погребальных комплексов среди ирменских и сузгунских материалов на территории Обь-Иртышья обратил внимание В.И Молодин [1981]. В дальнейшем этот тезис развернут исследователем в книге «Бараба в эпоху бронзы» [1985], где автором отмечено наличие подобных захоронений на могильниках Преобра-женка-3, Абрамово-4, Гандичевский совхоз. Своеобразие материалов заключалось в наличии в них нехарактерных для ирменской культуры керамических изделий, ближайшие аналогии которой были обнаружены в материалах бегазы-дандыбаевской культуры [Молодин, 1985, с. 142]. После проведения масштабных раскопок на могильнике Старый Сад, проблема своеобразия этих комплексов была поднята вновь [Молодин, Нескоров, 1992, с. 94]. Продолжение масштабных полевых работ и открытие новых погребальных и культовых ансамблей в Барабинской лесостепи [Молодин и др., 2015; Молодин, Кобелева, Мыльникова, 2011; Молодин и др., 2012; Моло-дин и др., 2013], позволили соотнести полученные материалы с пахомовской культурой, чей ареал укладывался в пределы Тоболо-Иртышского междуречья, и выдвинуть предположение о миграции пахомов-ского населения на территорию Обь-Иртышского междуречья, где и сложился особый вариант этой культуры. Впервые это культурное образование выделено В.И. Молодиным как отдельный таксон «восточный вариант пахомовской культуры» в 2010 г. [Молодин, 2010, с. 70]. К настоящему моменту установлено, что он сложился в Обь-Иртышском междуречье в результате миграций групп пахомовского населения из Тоболо-Иртышья и их взаимодействия на этой территории с бегазы-дандыбаевскими, ирмен-скими, позднеирменскими и сузгунскими популяциями [Молодин и др., 2017].

Рис. 1. Карта-схема расположения археологических памятников восточного варианта пахомовской культуры.

1 – Прорва; 2– Алексеевка XXI; 3 – Нижняя Тунуска-3; 4 – Новочекино-3; 5 – Гришкина Заимка; 6 – Ходуненково-2; 7 – Старый Сад; 8 – Ложка-6; 9 – Тартас-1; 10 – Преображенка-3; 11 – Туруновка-4; 12 – Гандичевский совхоз.

Материалы и их обсуждение

Одной из главных особенностей керамики восточного варианта пахомовской культуры является синкретизм, проявляющийся в технологии, морфологии и орнаментации посуды [Там же]. В технологии изготовления это проявляется в наличии смешанных рецептов формовочных масс, использования как искусственной добавки дробленого камня (гранитоидов, кварцитов). В орнаментации это проявляется в сочетании эпохальных мотивов, типично пахомовских узоров (желобки с насечками, «бахрома», диагональные «лесенки», «решетки») и моти- вов характерных для других синхронных культур (бегазы-дандыбаевская, сузгунская) [Селин, 2019, с. 588]. Изучение деталей формы изделий позволяет выделить отдельные группы внутри коллекции, определить используемый ассортимент емкостей, особенности отбора помещаемых в погребения сосудов, выявить привозные изделия, установить случаи смешения морфологических традиций.

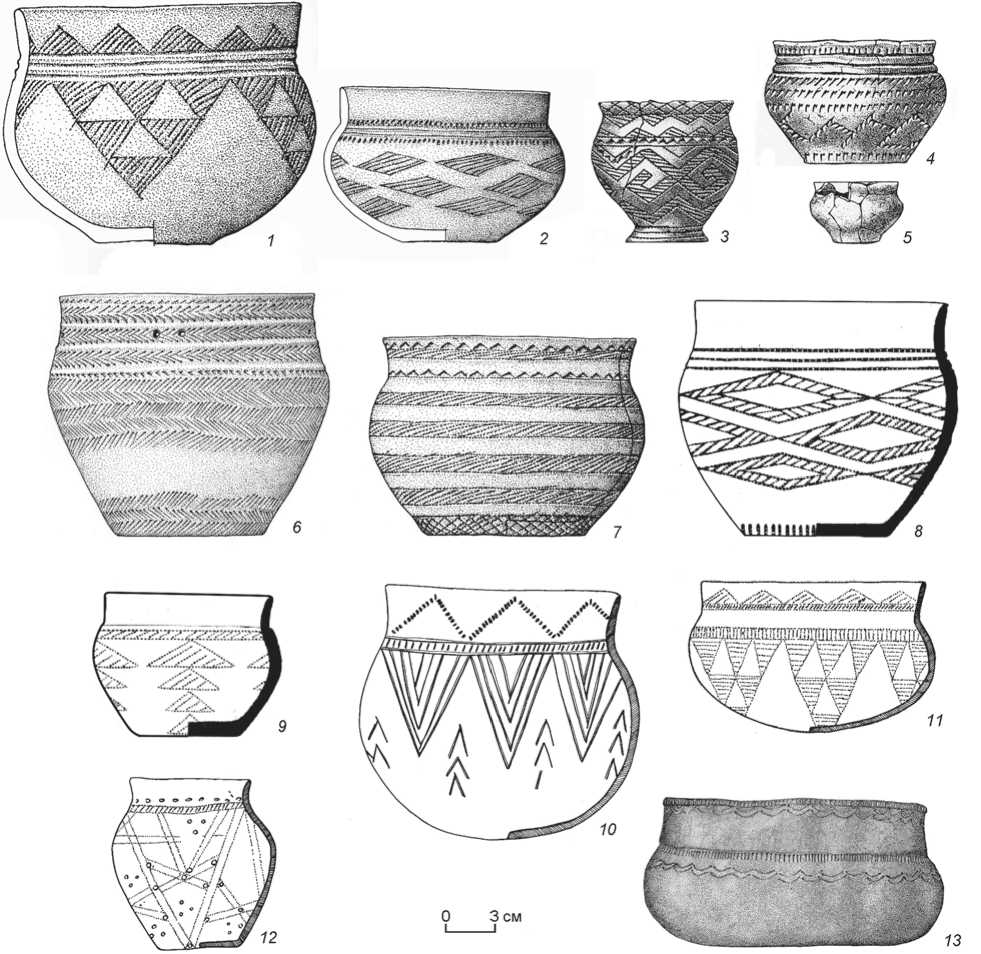

Проанализирована коллекция сосудов восточного варианта пахомовской культуры, насчитывающая 16 единиц полных форм (Тартас-1 - 6 ед.; Преображенка-3 - 4 ед.; Абрамово-4 - 3 ед.; Ган-дичевский совхоз - 2 ед.; Сопка-2 - 1 ед.) (рис. 2).

Рис. 2. Керамические сосуды восточного варианта пахомовской культуры.

1, 2 - Гандичевский совхоз (по: [Молодин и др., 2016а]); 3-7 - Тартас-1 (по: [Молодин и др., 2013; 2014; 2016б]); 8, 9 - Преображенка-3 (по: [Молодин, 1985]); 10-12 - Абрамово-4 (по: [Молодин, 1985]); 13 - Сопка-2 (по: [Молодин, Гришин, 2019]).

Ранее подобное исследование особенностей форм было проведено для посуды из могильника Старый Сад. Было установлено, что коллекция демонстрирует неустоявшуюся гончарную традицию формообразования, что проявляется в непропорциональности изменений соотношений пропорций емкостей, в размытости «эталона», в наличии «сосудов-подражаний», составляющих 76 % коллекции [Моло-дин, Мыльникова, Селин, 2014, с. 229].

Анализ выполнен с применением специального комплекса методов, таких как: «Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок» В.Ф. Генинга [1973, с. 114– 135], изучение соотношения пропорций сосудов [Shepard, 1965], работа с экстремальными точками и графической корреляцией полупрофилей сосудов [Nordström, 1972], определение общей пропорциональности [Бобринский, 1999; Цетлин, 2012, с. 160– 164]. Предложенные методы направлены на выявление общих черт традиций изготовления керамики определенных форм и особенностей коллекций отдельных памятников [Мыльникова, 2014, с. 42].

В ходе исследования по методу В.Ф. Генинга сосуды восточного варианта пахомовской культуры распределились по указателям следующим образом (см. таблицу ).

Тартас-1. Сосуды представляют собой низкой и средней высоты горшки с очень низкой, широкой, очень сильно, очень слабо и среднепрофилирован-ной горловиной, приплюснутым и средним туло-вом, высоким и средним, слабовыпуклым плечи- ком, широким и средним дном (здесь и далее – по терминологии В.Ф. Генинга [1973]). В погребении № 588 обнаружен сосуд на поддоне (рис. 2, 3). Он украшен меандром по тулову, двумя рядами взаимопроникающих треугольников по плечику и сеткой по горловине. Второй сосуд из этого захоронения декорирован рядами наклонных, вертикальных оттисков гладкого штампа по тулову и горловине. По придонной части нанесен зигзаг из таких же оттисков штампа. Горловина дополнительно орнаментирована тремя прочерченными линиями (рис. 2, 4). Третий миниатюрный сосуд не орнаментирован (рис. 2, 5). Два сосуда из погребения № 684 орнаментированы рядами поясов, заполненных косыми оттисками гребенчатого штампа, которые у второго изделия сопровождаются оттисками уголка штампа (рис. 2, 7). Горловина дополнительно украшена рядами оттисков уголка штампа (рис. 2, 7) или равнобедренными треугольниками, нанесенными гребенчатым штампом.

Сопка-2. Сосуд низкой высоты с очень низкой широкой слабопрофилированной горловиной, очень приплюснутым туловом, средневысоким средневыпуклым плечом, средней ширины дном. Верхний край горловины и плеча изделия орнаментированы горизонтальным рядом вертикальных оттисков штампа и двумя рядами «скобок» (рис. 2, 13 ).

Преображенка-3. Сосуды представляют собой низкой и средней высоты горшки с очень низкой, широкой, очень слабо и очень сильно профили-

Указатели и категории форм сосудов восточного варианта пахомовской культуры по методу В.Ф. Генинга

|

№ |

Памятник |

ФА |

ФБ |

ФВ |

ФГ |

ФД |

ФЕ |

ФЖ |

ФИ |

|

1 |

Тартас-1, погр. № 588, с. 1 |

0,96 |

0,1 |

0,88 |

3,13 |

0,87 |

0,45 |

0,28 |

0,38 |

|

2 |

Тартас-1, погр. № 588, с. 2 |

0,67 |

0,14 |

0,87 |

2,14 |

0,55 |

0,37 |

0,53 |

0,55 |

|

3 |

Тартас-1, погр. № 588, с. 3 |

0,66 |

0,13 |

0,88 |

1,43 |

0,54 |

0,45 |

0,4 |

0,68 |

|

4 |

Тартас-1, погр. № 684, с. 1 |

0,72 |

0,14 |

0,89 |

1,9 |

0,58 |

0,48 |

0,35 |

0,54 |

|

5 |

Тартас-1, погр. № 684, с. 2 |

0,82 |

0,22 |

0,73 |

–6,6 |

0,68 |

0,54 |

0,37 |

0,44 |

|

6 |

Тартас-1, рит. комплекс |

0,86 |

0,12 |

0,9 |

0,91 |

0,75 |

0,4 |

0,26 |

0,45 |

|

7 |

Сопка-2, погр. № 539 |

0,49 |

0,22 |

0,87 |

0,14 |

0,3 |

0,57 |

0,6 |

0,92 |

|

8 |

Преображенка-3, к. № 95, погр. 1, с. 1 |

0,85 |

0,2 |

0,9 |

–0,37 |

0,67 |

0,38 |

0,25 |

0,51 |

|

9 |

Преображенка-3, к. № 95, погр. 1, с. 2 |

0,76 |

0,18 |

0,88 |

0 |

0,6 |

0,37 |

0,38 |

0,52 |

|

10 |

Преображенка-3, к. № 84, погр. 1, с. 1 |

0,85 |

0,14 |

0,89 |

1,11 |

0,72 |

0,48 |

0,26 |

0,43 |

|

11 |

Преображенка-3, к. № 84, погр. 1, с. 2 |

0,92 |

0,15 |

0,89 |

–0,42 |

0,79 |

0,41 |

0,24 |

0,37 |

|

12 |

Абрамово-4, к. № 14, с. 1 |

0,89 |

0,21 |

0,82 |

0,52 |

0,72 |

0,54 |

0,37 |

1,07 |

|

13 |

Абрамово-4, к. № 14, с. 2 |

0,59 |

0,15 |

0,91 |

0,96 |

0,45 |

0,46 |

0,35 |

1,63 |

|

14 |

Абрамово-4, к. № 16 |

1,04 |

0,16 |

0,72 |

0,83 |

0,92 |

0,53 |

0,45 |

0,42 |

|

15 |

Гандичевский совхоз, к. № 7, погр. 1 |

0,7 |

0,17 |

0,88 |

0,23 |

0,54 |

0,54 |

0,31 |

0,93 |

|

16 |

Гандичевский совхоз, к. № 9 |

0,74 |

0,17 |

0,88 |

0,74 |

0,59 |

0,67 |

0,27 |

0,9 |

Примечание. ФА – указатель высотности; ФБ – высотно-горловинный; ФВ – широтногорловинный; ФГ – профилировка шейки; ФД – высотный указатель тулова; ФЕ – высотный указатель плечика; ФЖ – указатель выпуклости плечика; ФИ – указатель ширины дна (по: [Генинг, 1973]).

рованной горловиной, приплюснутым туловом, высоким и очень слабо- и слабовыпуклым плечиком, широким дном. Сосуды из кургана № 95 орнаментированы рядами треугольников и ромбов, выполненных гребенчатым штампом, расположенных по тулову (рис. 2, 8, 9 ). В месте перехода горловины к плечику у сосуда № 2 расположен пояс, заполненный наклонными оттисками гребенчатого штампа (рис. 2, 9 ), горловины неорнаментиро-ванны. Сосуд из кургана № 84 украшен по тулову зигзагом, заполненным наклонными оттисками гребенчатого штампа, вертикальными оттисками украшено тулово и придонная часть, на горловине расположен пояс, заполненный горизонтальными оттисками округлого штампа. Другое изделие из этого кургана орнаментировано рядами вертикальной «елочки», нанесенной гребенчатым штампом и расположенной на горловине и тулове горшка, горловина дополнительно украшена горизонтальным рядом ямок.

Абрамово-4. Изделия представлены низкой и средней высоты горшками с очень низкой, широкой, средне- и сильнопрофилированной горловиной, очень приплюснутым, приплюснутым и средним туловом, средним, высоким и слабовыпуклым плечиком. Два сосуда имеют округлое дно (рис. 2, 10, 11). Первый сосуд орнаментирован рядом свисающих треугольников и вертикальной елочки по плечику, елочка повторяется и на придонной части (рис. 2, 10). На горловине расположен пояс, заполненный наклонными оттисками штампа, и ряды треугольников. Орнамент выполнен гладким и гребенчатым штампом. Второй сосуд также орнамен- тирован рядами треугольников по плечику и придонной части, над треугольниками и по горловине расположены пояса, заполненные вертикальными оттисками штампа. Помимо этого, на горловине нанесены ряды треугольников. Узоры выполнены гребенчатым штампом (рис. 2, 11). Третий сосуд орнаментирован по тулову декором, близким к меандровидному, однако значительно отличающемуся от подобных композиций, известных на изделиях с других памятников пахомовской культуры. Кроме этого, по тулову нанесены оттиски округлого орнаментира, вписанные в меандровидный узор или скомпонованные вместе по три. На горловину изделия нанесен пояс, заполненный вертикальными оттисками гребенчатого штампа, и ряд оттисков округлого штампа. Орнамент нанесен гребенчатым и гладким штампом (рис. 2, 12).

Гандичевский совхоз. Морфологически сосуды представляют собой низкой высоты горшки с очень низкой, широкой, слабо- и сильнопрофилирован-ной горловиной, приплюснутым туловом, высоким и средневыпуклым плечиком, средним дном. Орнаментированы сосуды рядами треугольников и ромбов, выполненных гребенчатым штампом, расположенных по тулову и горловине. В месте перехода горловины к плечику нанесены желобки (рис. 2, 1, 2 ).

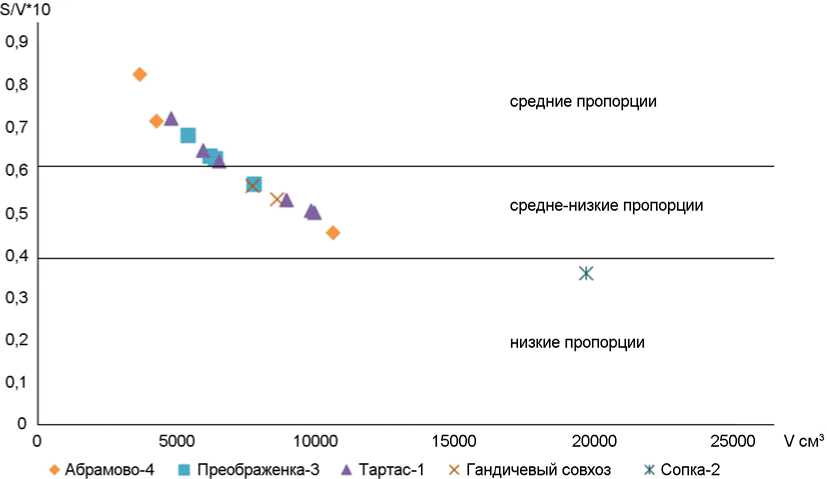

При выявлении общей пропорционально сти (рис. 3) было установлено, что семь изделий от-но сятся к категории средне-низких пропорций и их следует квалифицировать как «сосуды-подражания», восемь – к категории средних, т.е. «привычных» форм. Один сосуд с памятника Сопка-2

Рис. 3. График общей пропорциональности сосудов восточного варианта пахомовской культуры.

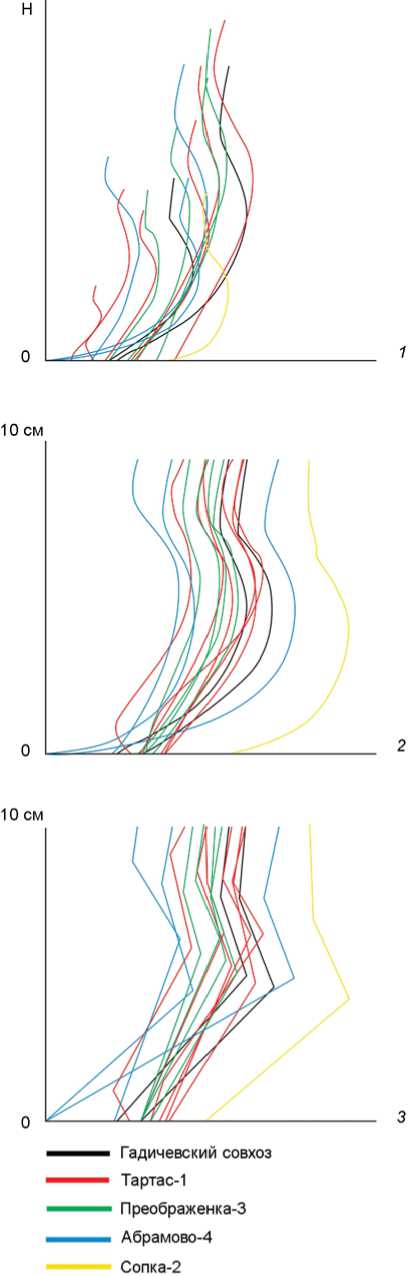

Рис. 4. Корреляция полупрофилей сосудов восточного варианта пахомовской культуры.

1 – корреляция профилей сосудов, прорисованных в одном масштабе; 2 – корреляция профилей сосудов, приведенных к масштабу 10 см; 3 – корреляция «скелетов» сосудов, приведенных к масштабу 10 см.

попадает в категорию низких пропорций и является «привычной» формой. В одну категорию (средне-низкие) попали изделия из могильника Гандичевский совхоз, в то время как посуда из других памятников распределилась между средними и средне-низкими пропорциями. Это свидетельствует о том, что навыки формообразования гончаров, изготавливавших эту посуду, еще не подстроились под существующие представления о традиционной форме керамики. Следует отметить, что для культур с устоявшейся гончарной традицией формообразования характерна высокая концентрация сосудов на границе перехода между категориями пропорциональности, что не свойстве-но для изделий с проанализированных памятников.

Сравнение основных пропорций сосудов продемонстрировало, что соотношение высоты придонной части к общей высоте для 11 экземпляров составило 1:2, а для 4 – 3:5, что указывает на приземистость форм. Для изделия из могильника Сопка-2 эта пропорция составляет 2:5 (рис. 2, 13 ). Корреляция диаметра горловины и диаметра венчика практически для всей коллекции (15 изд.) составила 1:1, что позволяет определить их широкогорлость. Выделяется сосуд из погр. № 684 памятника Тар-тас-1, для которого пропорция составила 4:5. Сравнение величины диаметра горловины с диаметром тулова в 12 случаях составило соотношение практически 1:1, для 3 изделий характерна пропорция 4:5 и для одного – 5:7. При сравнении диаметра дна и диаметра венчика доминирующей является пропорция 2:3, характерная для 11 сосудов, что маркирует широкодонность изделий. Для сосуда из погр. № 684 памятника Тартас-1 эта пропорция составила 1:1. Изделия с памятника Гандичевский совхоз характеризуются пропорцией 2:5, что указывает на их узкодонность (рис. 2, 1, 2 ). Соотношение диаметра венчика и диаметра тулова в 14 случаях составило практически 1:1. У 2 сосудов она равнялась 2:3. Это позволяет отнести все изделия к категории закрытых форм. По соотношению высоты придонной части к высоте плеча коллекция разделилась на несколько частей: 12 экз. – 2:1; 3 экз. – 3:1; 1 экз. – 1:1. При анализе графиков корреляций основных пропорций сосудов наблюдается ситуация, когда одни пропорции меняются линейно (диаметр венчика/диаметр горловины; диаметр гор-ловины/диаметр тулова), а другие – непропорционально (высота сосуда/высота горловины; высота сосуда/высота плеча; высота сосуда/высота придонной части; высота плеча/высота придонной части; диаметр венчика/диаметр дна).

Прорисовка профилей сосудов, выполненных в одном масштабе (рис. 4, 1), демонстрирует, что в захоронения носителей восточного варианта па- хомовской культуры помещались сосуды различного размера и ассортимента. Это может указывать на отсутствие строгой традиции использования сосудов определенных пропорций и объемов в погребальной практике. Подобная картина характерна как внутри отдельных памятников, так и для всей анализируемой коллекции в целом (рис. 4, 1). Корреляция профилей и «скелетов» изделий, приведенных в единый масштаб 10 см, указывает на отсутствие «эталонной» формы посуды, направление изменений пропорций происходило во все направления (рис. 4, 2, 3). Это проявляется в разнообразии формы и угла отгиба горловины, неустойчивости участка перехода от плеча к придонной части, непостоянства традиции формирования дна. Подобная ситуация частично характерна для коллекции керамики могильника Старый Сад, где также зафиксированы сосуды разных объемов, но при этом прослеживается наличие стереотипной модели формы, по которой изготавливалось, с различными изменениями, 85 % изделий [Молодин, Мыльникова, Селин, 2014, с. 229, рис. 2].

Заключение

Таким образом, проведенный анализ морфоло-гиче ских особенностей керамики восточного варианта пахомовской культуры с памятников Обь-Иртышского междуречья позволяет сделать вывод об отсутствии жесткой традиции формообразования. Проявляется это в непропорциональности изменений соотношений пропорций сосудов, отсутствии «эталонной» формы, наличии изделий с разной формой дна. В коллекции, совместно с посудой «привычной» формы, присутствуют «сосуды-подражания», которые указывают на случаи смешения различных морфологических традиций. Подобная ситуация характерна и для других памятников восточного варианта пахомовской культуры – могильников Старый Сад и Гришкина Заимка. Однако, не смотря на общие черты, прослеживаются и различия. Так, для коллекции посуды из Старого Сада определено наличие «идеальной» модели формы, к которой стремились гончары, изготавливавшие свою продукцию [Молодин, Мыльникова, Селин, 2014, с. 228]. Это может свидетельствовать об относительно небольшом промежутке существования этого могильника, когда традиции придания формы сосудам не успели разделиться, а сохранялись в среде гончаров в синкретичном состоянии. Разнообразие морфологии форм сосудов с проанализированных памятников Обь-Иртышья может свидетельствовать как о хронологической разнице между ними, так и об особенностях развития гончарной технологии у групп носителей восточного варианта пахомовской культуры, которые, приходя на новые территории, взаимодействовали с населением местных культур, что отражалось на разнообразии морфологии посуды.

Список литературы Морфологические характеристики керамики восточного варианта пахомовской культуры (по материалам памятников Обь-Иртышского междуречья)

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. - Самара: Изд-во СамГ-ПУ, 1999. - С. 5-109.

- Генинг В.Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок // СА. - 1973. -№ 1. - С. 114-135.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск, Наука, 1985. - 202 с.

- Молодин В.И. О связях ирменской культуры с бега-зы-дандыбаевской культурой Казахстана // Сибирь в прошлом, настоящем и будущем. - Новосибирск: Изд-во ИИФиФ АН СССР, 1981. - С. 15-17.

- Молодин В.И. Современные представления об эпохе бронзы Обь-Иртышской лесостепи (к постановке проблемы) // Археологические изыскания в Западной Сибири: прошлое, настоящее, будущее (к юбилею профессора Т. Н. Троицкой). - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2010. - С. 61-77.

- Молодин В.И. Этнокультурная мозаика в Западной Барабе (эпоха поздней бронзы - переходное время от эпохи поздней бронзы к железному веку. XIV-VIII вв. до н.э.) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2014. - № 4 (60). - С. 54-64.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. -Т. 5: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов позднекротовской (черноозерской), андро-новской (фёдоровской), ирменской и пахомовской культур. - 223 с.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С., Кобелева Л. С., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Ковыршина Ю.Н. Погребение пахомовской культуры на могильнике Тар-тас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2014 г. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. XX. - С. 219-222.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Мыльникова Л.Н. Погребальный комплекс эпохи поздней бронзы на памятнике Тартас-1 (Барабинская лесостепь) // Вестник НГУ Серия: История, филология. - 2011. - Т. 10, вып. 3. -С. 100-105.

- Молодин В.И., Кобелева Л. С., Наглер А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Ненахов Д.А., Демахина М. С., Мыльникова Л.Н., Хансен С. Культовые комплексы восточного ареала пахомовской культуры на многослойном памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2013 г. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. - С. 265-269.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Гаркуша Ю.Н., Селин Д.В. Погребальные комплексы эпохи поздней бронзы восточного варианта пахомовской культуры (памятник Гришкина Заимка, Бараба) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2015. - № 1 - С. 47-60. doi:10.17746/1563-0102.2015.43.1.047-060

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В. Сосуды восточного варианта пахомовской культуры памятника Старый Сад: морфологический анализ // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: материалы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2014 г. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. XX. - С. 227-230.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В., Нескоров А.В. Восточный вариант пахомовской культуры в Центральной Барабе. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - 180 с.

- Молодин В.И., Наглер А., Хансен С., Дураков И. А., Кобелева Л.С., Ефремова Н. С., Новикова О.И., Мыльникова Л.Н., Васильев С.К., Васильева Ю.А., Ковыршина Ю.Н., Кудинова М. А., Мосечкина Н.Н., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Сальникова И.В. Ритуальные комплексы восточного ареала пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2012 г - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. XVIII. - С. 231-235.

- Молодин В.И., Нескоров А.В. О связях населения западносибирской лесостепи и Казахстана в эпоху поздней бронзы // Маргулановские чтения, 1990: мат-лы конф. - М., 1992. - Ч. 1. - С. 93-96.

- Молодин В.И., Сидоров Е.А., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В. Погребальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры на памятнике Гандичевский совхоз (Барабинская лесостепь) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. - 2016а. - Т. 15, № 5: Археология и этнография. - С. 124-135.

- Молодин В.И., Хансен С., Дураков И.А., Райнхольд С., Кобелева Л.С., Ненахова Ю.Н., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Селин Д.В. Новейшие археологические открытия на памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2016 г. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016б. - Т. XXII. - С. 357-361.

- Мыльникова Л.Н. Изучение форм древних керамических сосудов: теоретический и практический аспекты // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2014. - № 2. - С. 31-43.

- Селин Д.В. Особенности орнаментации керамики восточного варианта пахомовской культуры в Барабинской лесостепи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2019 г - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 585-590. doi:10.17746/2658-6193.2019.25.585-590

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. - М.: Изд-во ИА РАН, 2012. - 379 с.

- Nordstrom H.A. Cultural Ecology auf ceramic technology. - Stockholm, 1972. - 200 p.

- Shepard A.O. Ceramics for archaeologist. - Washington: Carnegie Inst. of Washington, 1965. - 380 p.