Музыкальный звук: методические аспекты толкования

Автор: Горбунова Ирина Борисовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Процессы информатизации, преобразующие среду профессиональной деятельности музыканта, обусловливают необходимость изменений в содержании музыкального образования в связи с использованием цифровых образовательных ресурсов и музыкально-компьютерных технологий (МКТ). В статье рассматриваются методические аспекты толкования понятия «музыкальный звук», которое широко дискутируется музыкантами в связи с широким использованием МКТ в музыкальном творчестве и системе современного музыкального образования.

Музыкальный звук, огибающая спектра, спектрограмма, спектральная музыка, информационные технологии в музыке, творческий проект, музыкальное образование, музыкально-компьютерные технологии, компьютерное музыкальное творчество, компьютерная музыка

Короткий адрес: https://sciup.org/14939801

IDR: 14939801 | УДК: 781.22

Текст научной статьи Музыкальный звук: методические аспекты толкования

Как известно, этап объяснения структуры (архитектоники) музыкального звука и его свойств с точки зрения музыкальной акустики является одним из наиболее сложных в процессе обучения студентов музыкальных вузов [1]. Вместе с тем необходимость осмысленного изучения данного вопроса в курсе подготовки современного музыканта становится все более актуальной, поскольку развитие музыкальной теории и практики [2; 3; 4], музыкально-компьютерных технологий [5; 6; 7; 8], информационных технологий в музыке [9; 10; 11; 12] требует осознанного отношения музыкантов к ряду понятий, обусловливающих, в том числе, умение пользоваться современным музыкальным инструментарием.

Сложным для студентов-музыкантов представляется толкование понятия «спектр звука», определение связи художественных характеристик музыкальных звуков с их физическими свойствами, а отсюда – использование возможностей компьютерного моделирования процесса музыкального творчества и исследование различных его элементов.

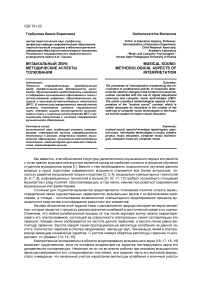

Начнем объяснение этой трудной темы с рассмотрения природы восприятия звука человеком, которое сводится к процессу распространения колебаний в акустической среде и их оценки. Отмечаем, что любой колебательный процесс (в том числе звуковую волну) можно охарактеризовать его спектрограммой, состоящей из совокупности спектральных линий составляющих его гармоник. Каждая линия изображается на частоте данной гармоники, а высота линий равна амплитуде гармоник. Высота каждой линии пропорциональна амплитуде колебания на данной частоте. Количество гармоник в спектре неодинаково: чем выше звук, тем меньше линий в спектре, всегда имеющем линейчатый характер. С ростом номера обертона амплитуды гармоник то возрастают, то убывают [13; 14; 15].

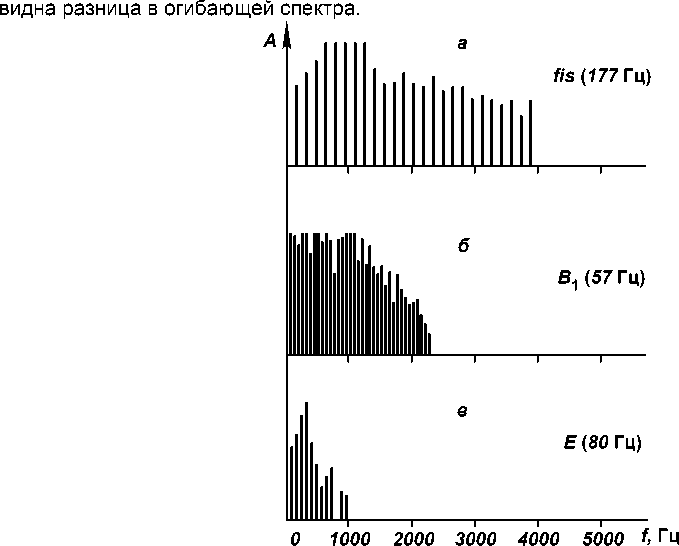

Компьютерные эксперименты в области моделирования музыкального звука [16; 17; 18; 19] выявляют существенное, если не основное воздействие на характер синтезируемого звука его динамических составляющих. Несмотря на то что во многих работах при описании музыкального звука рассматривается его «стационарное» состояние, или средняя часть его волновой формы, стало очевидным, что начальный участок нарастания амплитуды колебания и конечный участок

(затухание) гораздо важнее для процесса восприятия тембра звука. Соединяя графически вершины линий спектра, можно провести некую огибающую линию (ее так и называют – « огибающая спектра» ). Вид огибающей спектра определяется совместным действием ряда причин: способом звукоизвлечения (например пиццикато или смычком на скрипке и даже местом прикосновения смычка к струне), конструкцией корпуса инструмента, акустическими характеристиками помещения, а также типом звукозаписывающей аппаратуры и другими составляющими. На рисунке 1 изображены несколько спектрограмм звука различных музыкальных инструментов, хорошо

Рисунок 1 – Спектрограммы звуков: а) трубы, б) тромбона, в) валторны

Огибающую можно провести сквозь «амплитудные пики» волновой формы звука, что будет соответствовать изменению громкости звучания. Если преобразовать графически волновую форму звука фортепиано, соответствующего удару по клавише, то получится картина, изобра-

Рисунок 2 – Огибающая формы звука фортепиано, соответствующая моменту удара по клавише и постепенного установления колебания и его затухания

Исследования, проведенные физиологами, показали, что огибающая спектра играет значительно бóльшую роль в восприятии звука человеком, в «узнавании» тембра того или иного инструмента, чем собственно спектральный состав звука, создаваемого данным инструментом [20; 21]. Например, если взять синусоиду и «наложить» на нее огибающую от звука скрипки или какого-либо другого музыкального инструмента, то весь звук будет воспринят человеческим слухом как звук данного инструмента (скрипки и др.).

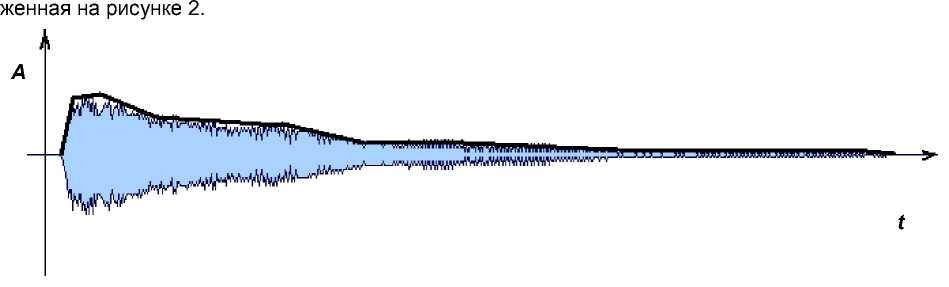

Если изменять огибающую реального инструмента (предварительно записав его и, например, «засемплировав») с помощью особых технологий, то такой измененный звук уже не будет ассоциироваться с данным инструментом. Важным моментом в «узнавании» тембра музыкального инструмента является момент «атаки», то есть конкретные особенности нарастания звука (удар по клавише и т. д.) и его затухание (рис. 3).

Рисунок 3 – Компьютерная модель звука: атака (attack), спад (delay), поддержка (sustain), затухание (release)

Существенным для восприятия является и процесс перехода от одного элемента звука к другому, динамика «поведения» огибающей с течением времени. Понятие огибающей широко используется в технологиях звукового синтеза и при семплировании. Моделирование огибающей проводят с использованием музыкального компьютера [22; 23; 24], аппаратные и программные средства которого позволяют музыканту в удобной для него форме экспериментировать со спектральными составляющими звука.

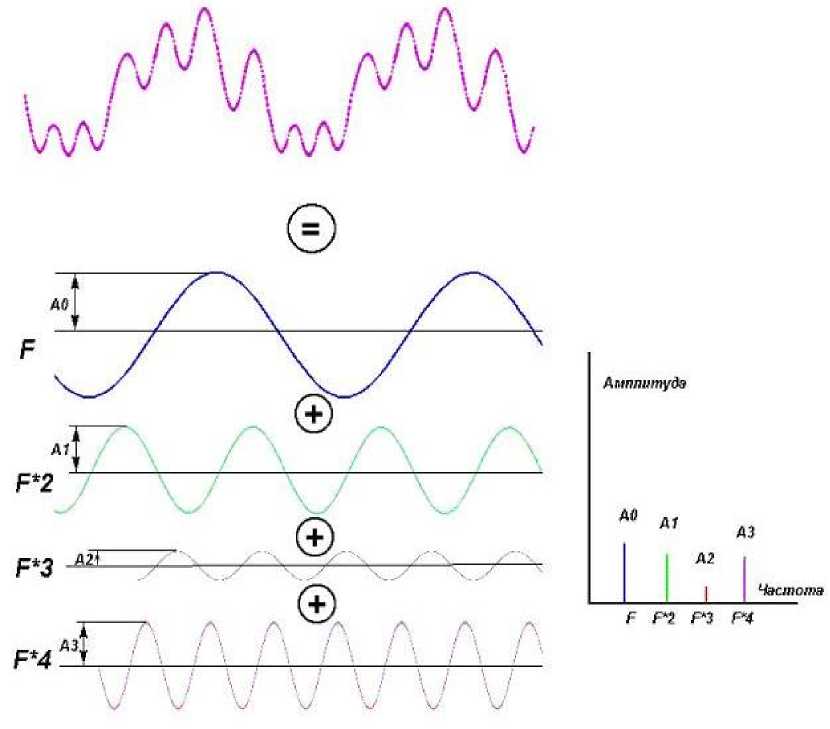

На практике обычно не бывает одного отдельно взятого звука определенной частоты. В результате сложения обертонов получается колебание более сложной структуры, чем синусоида. Из математики известно, что любое колебание сложной формы можно представить как сумму синусоидальных колебаний с различными частотами (рис. 4).

Рисунок 4 – Представление любого сложного колебания как суперпозиции простых синусоидальных колебаний

Выдающийся французский математик Ж. Фурье доказал, что звук, продолжающийся в течение некоторого времени τ и затем повторяющийся, можно представить в виде суперпозиции коле , , f min = 1

баний с разными частотами (в 2, 3, 4, 5 и более минимальной частоты), которая равна т , где

τ – время звучания фрагмента или период повторяемого фрагмента. Учитывая порог слышимости человека, нужно говорить о диапазоне частот, простирающихся от 20 до 20 000 Гц, то есть если музыкальный фрагмент звучит, например, 100 с, то формально улавливаемый ухом диапазон составляет 2 000 000 значений частот, то есть примерно 2 000 000 одновременно звучащих синусоид создадут любой музыкальный фрагмент, который через 100 с может быть повторен. Если интервал между соседними частотами в спектре брать довольно большим (например 1 Гц), то совокупность таких звуков даст короткие всплески, которые будут повторяться через каждую секунду.

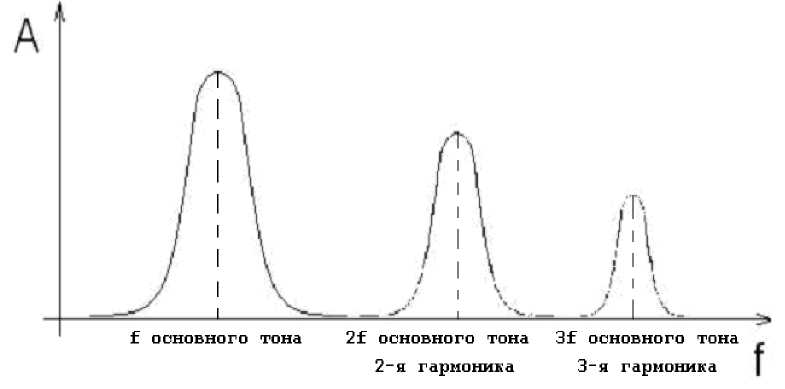

Реальная спектральная картина звучания какого-либо инструмента представляет собой совокупность не четких тонких спектральных «линий», а «расширенных» спектральных линий, как бы «колоколов» (рис. 5).

Рисунок 5 – Спектральная картина звучания музыкального инструмента

«Ширина» этих спектральных «колоколов» определяется прежде всего сопутствующими шумами и временем затухания звука. Эти свойства спектральной структуры каждого тона, воспроизводимого данным инструментом, определяют тембр его звучания. Если звук очень короткий, то «колокол» становится слишком широким и определить конкретную ноту (частоту), конкретный звук становится невозможно. Спектральная ширина обратно пропорциональна времени звучания. Например, если звук длится 0,1 с, то ширина спектральной линии будет порядка 10 Гц, то есть в диапазоне средних частот звукоряда звучание соседних полутонов будет перекрываться.

Нужно отметить большой интерес к изучению явлений, сопровождающих очень короткое звучание, как среди музыкантов, так и среди физиков и математиков. Так, нобелевский лауреат по физике 1997 г. С. Чу пишет: «Я обратил внимание на то, что при очень быстрой игре на скрипке можно услышать расстроенные ноты. Простая оценка показывала, что точность частоты ∆ v , умноженная на продолжительность ноты ∆t , может не удовлетворять соотношению неопределенности ∆ v∆t ≥ 1. Для проверки чувствительности уха к восприятию частоты я связал акустический генератор с линейным затвором так, чтобы можно было генерировать звуковой сигнал различной длительности. Затем я попросил студентов измерять частоту произвольно выбранного тона, подбирая настройку другого акустического генератора, пока не получится такое же звучание. Студенты с хорошим музыкальным слухом способны определить основную частоту звукового сигнала, который звучит как удар, с точностью до ∆ v∆t ≈ 0,1» [25, c. 867].

Изучение особенностей спектра звука, которое проводилось в Международном институте по координации исследований в области акустики и музыки – IRCAM совместно музыкантами и инженерами, показало, что путем влияния различными способами на огибающую спектра можно получить новые оригинальные звучания, создать выразительные комбинации тембров, формировать во времени процессы развития звуковой картины, ее горизонтали и вертикали (особого типа мелодики и гармонии). В 70–80-х гг. прошлого столетия во французском музыкальном искусстве возникло художественное направление, которое было названо «спектральной музыкой». Понятие спектральной музыки было введено композитором Ю. Дюфуром (1978 г.). Как пишет об этом музы- ковед Д. Шутко, «под определение “спектральная музыка” попадает вообще все, что связано с переводом акустических знаний о звуке в музыкальную композицию, в параметры музыкального языка». И далее: «К спектральной музыке относятся все те проявления композиторской мысли, которые избирают в качестве модели (или прототипа) законов организации музыкального языка и музыкальной речи принципы акустического строения и развития звука. С конца 70-х гг. концепция сочинения спектральной музыки развилась в развернутую теорию, охватывающую все более широкие научные и музыкальные сферы. Как техника композиции она ставит своей целью разработку иерархической функциональной системы музыкального языка, основными элементами которого являются тембры. В основу ее эстетической концепции положена идея музыкального искусства как искусства звука (в противовес логико-математической серийной композиции – главного объекта критики спектралистов). Опора на законы музыкального восприятия и особая забота о коммуникативной стороне спектральной техники получили отражение в развитии психоакустики. Включение в композиционные методы акустических исследований породило уникальный в истории мировой музыкальной культуры сплав науки и творчества» [26, c. 5–6].

Родоначальники спектральной музыки, композиторы Ж. Гризе и Т. Мюрай, создали музыкальные композиции, руководствуясь научно обоснованными принципами эстетического воздействия звуковых спектров на слушателя. Уже в те годы Гризе и Мюрай успешно объединяли в своих инструментальных произведениях звучания инструментов симфонического оркестра с темброзвуковыми красками входивших в мир музыки музыкальных синтезаторов – электронных музыкальных инструментов (ЭМИ) [27; 28; 29; 30; 31; 32]. Принципы этого направления освещены в сборнике статей института IRCAM «Тембр, метафора для композиции» [33], а также в [34; 35].

Следует добавить, что любую музыку можно по понятным причинам назвать «спектральной». К использованию подобной терминологии – «спектральная музыка» – музыкантов побудила возможность визуализации спектра исполняемого произведения. Однако само художественное направление в музыке, названное «спектральным», имеет достаточно выраженные контуры своей музыкально-эстетической однозначности [36; 37].

Ссылки:

-

1. Беличенко В.В., Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий в обучении информатике музыканта (в условиях перехода на новые образовательные стандарты) : монография. СПб., 2012. 220 с.

-

2. Горбунова И.Б., Заливадный М.С. О математических методах в исследовании музыки и подготовке музыкантов // Проблемы музыкальной науки. 2013. № 1 (12). С. 272–276.

-

3. Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Музыка, математика, информатика: пути взаимодействия и проблемы современного этапа // Субкультуры и коммуникативные стратегии информационного общества : сб. тр. междунар. науч.-тео-рет. конф. СПб., 2014. С. 81–83.

-

4. Горбунова И.Б. «Эстетика: информационный подход» Ю. Рагса: актуальное значение и перспективы // Теория и практика общественного развития. 2015. № 2. C. 86–90.

-

5. Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий как новая образовательная творческая среда // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2004. № 4 (9). С. 123–138.

-

6. Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии – новая образовательная творческая среда // Universum: Вестник Герценовского университета. 2007. № 1. С. 47–51.

-

7. Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в системе современного музыкального воспитания и образования // Педагогика и психология, культура и искусство : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. «Педагогика и психология, культура и искусство: проблемы общего и специального гуманитарного образования». Казань, 2013. С. 7–12.

-

8. Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в образовании педагога-музыканта // Современное музыкальное образование – 2014 : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. И.Б. Горбуновой. СПб., 2014. С. 32–38.

-

9. Горбунова И.Б. Эра информационных технологий в музыкально-творческом пространстве // Региональная информатика – 2010 : материалы ХII Санкт-Петербург. междунар. конф. СПб., 2010. С. 232–233.

-

10. Горбунова И.Б. Информационные технологии в современном музыкальном образовании // Современное музыкальное образование – 2011 : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. И.Б. Горбуновой. СПб., 2011. С. 30–34.

-

11. Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке и музыкальном образовании // Региональная информатика – 2014 : материалы ХIV Санкт-Петербург. междунар. конф. СПб., 2014. С. 320–322.

-

12. Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке и комплексная модель ее семантического пространства // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2014. № 4 (208). С. 152–161.

-

13. См. подробнее: Горбунова И.Б. Музыкальный звук : монография. СПб., 2006. 165 с.

-

14. См. подробнее: Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке. Т. 1: Архитектоника музыкального звука : учеб. пособие. СПб., 2009. 175 с.

-

15. См. подробнее: Горбунова И.Б. Архитектоника звука : монография. СПб., 2014. 125 с.

-

16. Там же.

-

17. Горбунова И.Б., Романенко Л.Ю., Чибирёв С.В. Моделирование процесса музыкального творчества с использова нием музыкально-компьютерных технологий // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. № 4 (75). С. 16–24.

-

18. Горбунова И.Б. Музыкальное программирование, или Программирование музыки и музыкально-компьютерные технологии // Теория и практика общественного развития. 2015. № 7. С. 213–218; Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Музыкально-компьютерные технологии: к проблеме моделирования процесса музыкального творчества : монография. СПб., 2012. 160 с.

-

19. Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Компьютерное моделирование процесса музыкального творчества // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2014. № 168. С. 84–93.

-

20. См. подробнее: Горбунова И.Б., Заливадный М.С., Кибиткина Э.В. Музыкальное программирование : учеб. пособие. СПб., 2012. 175 с.

-

21. См. подробнее: Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Информационные технологии в музыке. Т. 4: Музыка, математика, информатика : учеб. пособие. СПб., 2013. 180 с.

-

22. Горбунова И.Б. Музыкальный компьютер : монография. СПб., 2007. 399 с.

-

23. Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке. Т. 3: Музыкальный компьютер : учеб. пособие. СПб., 2011.

-

24. Горбунова И.Б. Музыкальный компьютер как новый инструмент педагога-музыканта в Школе цифрового века // Теория и практика общественного развития. 2015. № 11. С. 213–218.

-

25. Лауреаты Нобелевской премии по физике. Биографии, лекции, выступления : в 3 т. СПб., 2013. Т. 3, кн. 1. 1981–1997. 967 с.

-

26. Шутко Д.В. Французская спектральная музыка 1970–1980-х годов (теоретические основы музыкального языка) : ав-тореф. дис. … канд. искусствоведения. СПб., 2002. 22 с.

-

27. Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке. Т. 2: Музыкальные синтезаторы : учеб. пособие. СПб., 2010. 205 с.

-

28. Горбунова И.Б. Электронные музыкальные инструменты: к проблеме становления исполнительского мастерства // Теория и практика общественного развития. 2015. № 22. С. 233–240.

-

29. Горбунова И.Б., Белов Г.Г. Новый инструмент музыканта // Общество: философия, история, культура. 2015. № 6. С. 135–139.

-

30. Горбунова И.Б., Давлетова К.Б. Электронные музыкальные инструменты в системе общего музыкального образования // Теория и практика общественного развития. 2015. № 12. С. 411–415.

-

31. Горбунова И.Б. Музыкальные инструменты как синтезаторы музыкального звука // Общество: философия, история, культура. 2016. № 2. С. 89–93.

-

32. Горбунова И.Б., Белов Г.Г. Новые горизонты музыкального исполнительского искусства // Музыка и время. 2016. № 2. С. 16–24.

-

33. Le timbre, métaphore pour la composition. Paris, 1991. 201 с.

-

34. Новые художественные миры. Интервью профессора им. А.И. Герцена И.Б. Горбуновой // Музыка в школе. 2010. № 4. С. 11–14.

-

35. Горбунова И.Б. Компьютерные науки и музыкально-компьютерные технологии в образовании // Теория и практика общественного развития. 2015. № 12. С. 213–218.

-

36. Горбунова И.Б., Заливадный М.С., Хайнер Е. Музыкально-компьютерные технологии как информационно-трансляционная система в Школе цифрового века // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2014. № 4 (39). С. 99–104.

-

37. Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Компьютерная музыка как одно из проявлений современного этапа экспериментальной эстетики и теоретического музыкознания // Научное мнение. 2014. № 12 (1). С. 113–120.

412 с.

Список литературы Музыкальный звук: методические аспекты толкования

- Беличенко В.В., Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий в обучении информатике музыканта (в условиях перехода на новые образовательные стандарты): монография. СПб., 2012. 220 с.

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С. О математических методах в исследовании музыки и подготовке музыкантов//Проблемы музыкальной науки. 2013. № 1 (12). С. 272-276.

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Музыка, математика, информатика: пути взаимодействия и проблемы современного этапа//Субкультуры и коммуникативные стратегии информационного общества: сб. тр. междунар. науч.-теорет. конф. СПб., 2014. С. 81-83.

- Горбунова И.Б. «Эстетика: информационный подход» Ю. Рагса: актуальное значение и перспективы//Теория и практика общественного развития. 2015. № 2. С. 86-90.

- Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий как новая образовательная творческая среда//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2004. № 4 (9). С. 123-138.

- Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии -новая образовательная творческая среда//Universum: Вестник Герценовского университета. 2007. № 1. С. 47-51.

- Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в системе современного музыкального воспитания и образования//Педагогика и психология, культура и искусство,: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. «Педагогика и психология, культура и искусство: проблемы общего и специального гуманитарного образования». Казань, 2013. С. 7-12.

- Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в образовании педагога-музыканта//Современное музыкальное образование -2014: материалы междунар. науч.-практ. конф./под общ. ред. И.Б. Горбуновой. СПб., 2014. С. 32-38.

- Горбунова И.Б. Эра информационных технологий в музыкально-творческом пространстве//Региональная информатика -2010: материалы XII Санкт-Петербург, междунар. конф. СПб., 2010. С. 232-233.

- Горбунова И.Б. Информационные технологии в современном музыкальном образовании//Современное музыкальное образование -2011: материалы междунар. науч.-практ. конф./под общ. ред. И.Б. Горбуновой. СПб., 2011. С. 30-34.

- Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке и музыкальном образовании//Региональная информатика -2014: материалы XIV Санкт-Петербург, междунар. конф. СПб., 2014. С. 320-322.

- Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке и комплексная модель ее семантического пространства//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2014. № 4 (208). С. 152-161.

- Горбунова И.Б. Музыкальный звук: монография. СПб., 2006. 165 с.

- Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке. Т. 1: Архитектоника музыкального звука: учеб. пособие. СПб., 2009. 175 с.

- Горбунова И.Б. Архитектоника звука: монография. СПб., 2014. 125 с.

- Горбунова И.Б., Романенко Л.Ю., Чибирёв С.В. Моделирование процесса музыкального творчества с использованием музыкально-компьютерных технологий//Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. №4(75). С. 16-24.

- Горбунова И.Б. Музыкальное программирование, или Программирование музыки и музыкально-компьютерные технологии//Теория и практика общественного развития. 2015. № 7. С. 213-218

- Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Музыкально-компьютерные технологии: к проблеме моделирования процесса музыкального творчества: монография. СПб., 2012. 160 с.

- Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Компьютерное моделирование процесса музыкального творчества//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2014. № 168. С. 84-93.

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С., Кибиткина Э.В. Музыкальное программирование: учеб. пособие. СПб., 2012. 175 с.

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Информационные технологии в музыке. Т. 4: Музыка, математика, информатика: учеб. пособие. СПб., 2013. 180 с.

- Горбунова И.Б. Музыкальный компьютер: монография. СПб., 2007. 399 с.

- Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке. Т. 3: Музыкальный компьютер: учеб. пособие. СПб., 2011. 412 с.

- Горбунова И.Б. Музыкальный компьютер как новый инструмент педагога-музыканта в Школе цифрового века//Теория и практика общественного развития. 2015. № 11. С. 213-218.

- Лауреаты Нобелевской премии по физике. Биографии, лекции, выступления: в Зт. СПб., 2013. Т. 3, кн. 1.1981-1997. 967 с.

- Шутко Д. В. Французская спектральная музыка 1970-1980-х годов (теоретические основы музыкального языка): автореф. дис.. канд. искусствоведения. СПб., 2002. 22 с.

- Горбунова И.Б. Информационные технологии в музыке. Т. 2: Музыкальные синтезаторы: учеб. пособие. СПб., 2010. 205 с.

- Горбунова И.Б. Электронные музыкальные инструменты: к проблеме становления исполнительского мастерства//Теория и практика общественного развития. 2015. № 22. С. 233-240.

- Горбунова И.Б., Белов Г.Г. Новый инструмент музыканта//Общество: философия, история, культура. 2015. № 6. С. 135-139.

- Горбунова И.Б., Давлетова К.Б. Электронные музыкальные инструменты в системе общего музыкального образования//Теория и практика общественного развития. 2015. № 12. С. 411-415.

- Горбунова И.Б. Музыкальные инструменты как синтезаторы музыкального звука//Общество: философия, история, культура. 2016. № 2. С. 89-93.

- Горбунова И.Б., Белов Г.Г. Новые горизонты музыкального исполнительского искусства//Музыка и время. 2016. № 2. С. 16-24.

- Le timbre, metaphore pour la composition. Paris, 1991. 201 c.

- Новые художественные миры. Интервью профессора им. А.И. Герцена И.Б. Горбуновой//Музыка в школе. 2010. №4. С. 11-14.

- Горбунова И.Б. Компьютерные науки и музыкально-компьютерные технологии в образовании//Теория и практика общественного развития. 2015. № 12. С. 213-218.

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С., Хайнер Е. Музыкально-компьютерные технологии как информационно-трансляционная система в Школе цифрового века//Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2014. № 4 (39). С. 99-104.

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Компьютерная музыка как одно из проявлений современного этапа экспериментальной эстетики и теоретического музыкознания//Научное мнение. 2014. № 12 (1). С. 113-120.