Научно-образовательная корпорация как основа венчурной политики государства

Автор: Ипполитов С.С.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Теория и история культуры

Статья в выпуске: 1 (123), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье автор анализирует возможности отечественного венчурного рынка в сфере науки и образования. За последние два десятилетия система российского высшего образования привела в итоге к возникновению научно образовательных корпораций, аккумулирующих под единым управлением значительные интеллектуальные и материальные ресурсы. Само определение научно образовательной корпорации только начинает входить в общественный дискурс и пока не стало термином нормативных актов. Вместе с тем, наличие в деятельности научно образовательных объединений целого ряда формальных признаков, отвечающих определению «корпорация», свидетельствует о начале нового этапа в развитии отечественной инновационной среды. Зарождающие ся в Российской Федерации научно образовательные корпорации становятся значимыми игроками отечественного венчурного рынка. Сегодня назрела очевидная необходимость законодательного закрепления понятия «научно образовательная корпорация», что позволит создать преференции для развития этой инновационной сферы отечественной науки и образования.

Научно образовательная корпорация, интеллектуальная собственность, университетские корпорации, венчурная политика, инновационное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/144163386

IDR: 144163386 | УДК: 004.42 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-1123-83-95

Текст научной статьи Научно-образовательная корпорация как основа венчурной политики государства

Acknowledgements: The research was carried out as part of a research project on the topic: "Creative industries (by type) as a socio-economic segment in the EAEU Member States: state and prospects" (2-GZ-2023). FGBOU HE RGAIS.

Исследование механизмов инновационного развития корпораций в контексте управления интеллектуальной собственностью и венчурного финансирования стартапов невозможно без изучения таких наукоемких объединений, как научно-образовательные корпорации. В отечественном научном и образовательном пространстве это явление представляется достаточно новым: само определение еще не стало общеупотребимым в общественном дискурсе и специализированной литературе: на российском образовательном рынке действует лишь одно университетское объединение, с зарегистрированным само- названием «научно-образовательная корпорация». Между тем в Российской Федерации де-факто сложились и активно действуют на венчурном рынке мощные университетские сообщества, строящие свою венчурную стратегию на грамотном управлении интеллектуальной собственностью в тесной кооперации с частными и государственными финансово-промышленными корпорациями. Развитая научно-техническая база, наличие защищенной интеллектуальной собственности, сформировавшаяся корпоративная культура управления, значительные финансовые и технологические ресурсы – эти и целый ряд других активов позволяют отечественным научно-образовательным корпорациям выстраивать собственную венчурную политику, активно поддерживая возникающие на их базе высокотехнологичные стартапы. В отечественной специальной литературе и научной публицистике традиционно значительное внимание уделялось опыту зарубежных стран в стимулировании инновационного развития и роли рыночных механизмов в становлении венчурного бизнеса. Так, отечественными учеными исследовалась роль университетских сообществ в становлении высокотехнологичных стартапов и корпораций Японии [23; 25], Финляндии [25; 26], США [15], Германии и скандинавских стран [6; 47], делались обобщающие страновые обзоры по данной проблематике [18; 19]. Авторы справедливо отмечали стимулирующую роль государственной венчурной политики в развитии инноваций, особенно ее фискальной составляющей, приоритетное значение грамотной логистики в управлении интеллектуальной собственностью, неотъемлемую роль академического сектора в инновационном развитии общества.

Вместе тем научные работы отечественных авторов 2000-х годов, как правило, лишены определенной доли здоровой критики в отношении процессов в мировой экономике и общественной жизни, что зачастую не позволяет авторам представить полностью объективную картину исследуемых процессов. Так, например, привычное верование в различного рода зарубежные рейтинги приводит иногда к трудно объяснимым результатам, когда, например, Китай оказывается на 10 пунктов ниже Испании в рейтинге инновационного развития зарубежных стран [19]. При этом наблюдается тенденция снижения интереса отечественных исследователей к изучению венчурного бизнеса зарубежных стран: пик публикаций на эту тему пришелся на рубеж 2010-х годов; к 2020-м годам внимание авторов к этой проблематике постепенно снижается (по данным портала КиберЛенинка).

История существования университетских корпораций преодолела тысячелетний рубеж: первое упоминание университета связывают с Хартией германского императора Фридриха I Барбароссы от 1158 г., [31] однако ряд источников позволяет говорить и о более раннем периоде. [8] Историю возникновения и деятельности корпораций как объединений, нацеленных на решение определенных, как правило, коммерческих, задач, в научной литературе принято вести с середины V века до н. э., когда начали возникать первые религиозные и профессиональные союзы. [22]

В современной юридической науке определение корпорации сводится к определению таковой в качестве юридического лица, как «формы акционерного общества, объединяющей множество организаций (юридических лиц), приобретающей самостоятельное юридическое лицо с правом принятия финансовых решений, по которым индивидуальные акционеры несут ограниченную ответственность» [21]. Подобная трактовка сущности, роли и места корпораций в современном мире является преобладающей в специализированной отраслевой литературе. Вместе с тем, в общественном дискурсе в последнее время обнаруживается более расширенное толкование места корпораций в жизни общества. Некоторые авторы предлагают рассматривать корпорации не только в качестве коммерческих объединений юридических и физических лиц в целях максимального извлечения прибыли, но и в качестве структур, в миссию которых входит исполнение важных социальных функций. Так, например, авторы Энциклопедического справочника «Продовольственная безопасность, термины и понятия» наделяют корпорации общественной функцией в качестве «организации, поставившей перед собой определенные цели и задачи, действующей на общественное благо» [30]. В этом контексте читается и определение Учебного словаря терминов рекламы и паблик рилейшнз: корпорация – «организация или группа организаций, объединенных общими и формализованными, главным образом, экономическими, а также социальными, политическими и иными интересами» [29].

Столь недвусмысленно оформленная законодателем социальная функция государственных корпораций позволяет подойти к изучению роли этих объединений с позиции оценки их роли в инновационном развитии общества, экономики, культуры и венчурной политики государства, где значение эффективного управления интеллектуальной собственностью с высокой вероятностью влечет за собой синергетический эффект в самых различных областях общественной жизни.

В этом смысле ключевую роль в инновационном развитии производственной и социальной сферы должны сыграть научнообразовательные корпорации, создаваемые на базе ведущих вузов страны.

Собственно вопросам венчурной деятельности научно-образовательных корпораций отечественные исследователи уделяют традиционно высокой внимание [1–5; 8; 10; 11; 14; 15; 20; 24].

К сожалению, в перечисленных научных публикациях не удалось обнаружить определения научно-образовательных корпораций, в достаточной степени приемлемого для целей настоящего исследования, несмотря на то, что перечень предлагаемых определений весьма обширен – от сугубо утилитарных доабстрактно-философских.

Ряд исследователей акцентирует внимание на сетевой структуре научно-образовательных корпораций, обращая внимание, что «вузы не только развивают уникальные направления образовательной и научно-исследовательской деятельности, но и перешагивают в этой деятельности далеко за рамки своих городов и даже регионов, развивая собственную сетевую структуру с гибкими линейными связями. Важным признаком корпорации является то, что она идентифицирует себя в конкурентной среде как целое, противопоставляя себя внешней конкурентной среде» [14, с. 5].

Встречаются и достаточно экзотические определения научно-образовательных корпораций, наподобие следующего: «Полагая, что университет – не “хозяйствующий субъект”, а научно-образовательная корпорация, мы ис- ходим из предположения, что такая квалификация университета предполагает оба возможных значения его корпоративной (само)иден-тификации, гуманитарное и менеджеристское: корпорацию “зримого колледжа” деятелей высокой профессии и корпорацию-предприятие, а соответствующие каждому из этих подходов ценности должны быть организованы в рамках нормативно-ценностной системы университета в определенную конфигурацию» [4].

Несколько ближе, на наш взгляд, подошли к определению современной сути этого многопланового понятия авторы другого исследования, предложившие трактовку следующего содержания: «научно-образовательная корпорация < ...> представляет особый вариант экономической системы, функционирующей в условиях инновационной экономики и преобразующей научно-образовательные ресурсы в факторы единого научно-образовательного процесса с целью формирования результата, способного конкурировать на рынке» [28].

Некоторые исследователи, изучающие возникновение и пути развития университетских корпораций в мире, предлагают достойную внимания классификацию основных типов университетов, сменявшихся на протяжении веков и дополняющих друг друга: ремесленная цеховая корпорация, классический исследовательский университет, университет-предприятие (фабрика), университет-супермаркет, проектный университет, сетевой университет [29]. Предложенная классификация позволяет экстраполировать исторический опыт на современную ситуацию. Тенденции развития университетских сообществ демонстрируют сегодня тренды, которые во многом созвучны с опытом развития университетских корпораций на протяжении минувших веков. Узко-профильным корпоративным вузам за короткий отрезок времени, оцениваемый в несколько десятков лет, пришли на смену классические университеты, аккумулирующие в себе значительный набор различных компетенций. Этот процесс особенно заметен в нашей стране: укрупнение вузов за два минувших десятилетия приобре- ло массовый характер; в крупные региональные университеты вливаются менее значимые образовательные организации, создавая, по сути, многопрофильные университетские корпорации, нацеленные на решение конкретных региональных и федеральных научных и образовательных задач. Современные исследователи процессов, проходящих в образовательной сфере, справедливо отмечают, что «современный университет должен адекватно позиционироваться и найти свой уникальный вариант сочетания разных моделей образования и типов университетов, образовательных практик и схем управления. Тем самым мы приходим к необходимости говорить о неких гибридных формах современных университетов, критерий которых – привлекательность и конкурентоспособность на рынке услуг. В настоящее время все больше современных университетов в мире пытаются выстроить университет как сетевую предпринимательскую университетскую корпорацию» [27].

Специалисты отрасли отмечают четыре волны университетских слияний в Российской Федерации, в ходе которых в стране де-факто возникли крупные образовательные корпорации. Как указано в докладе «Оценка политики слияний университетов в российской системе высшего образования», подготовленном Центром перспективных управленческих решений, первая из них пришлась на период 1991–2000 годов. В этот период основной проблемой высшей школы считалась узкая специализация, заложенная советской системой образования. «Вторая волна слияний пришлась на 2006–2014 годы, когда был реализован проект по созданию сети федеральных университетов, предполагавший объединение нескольких расположенных в одном городе учебных заведений в одно. Третья, самая масштабная волна, была связана с внедрением мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образования в 2012 году. Четвертая волна слияний пришлась на 2014–2015 годы, когда был запущен проект по созданию сети опорных университетов в регионах России. Тогда Министерство науки и высшего обра- зования РФ заявило, что «эти вузы будут ориентированы на решение задач региональных экономик» [27]. При этом под объединением университетов понимается реорганизация вузов, предполагающая их объединение в форме слияния (из нескольких вузов формируется новый вуз) или присоединение (один или несколько вузов присоединяются к другому вузу) [30]. Сегодня мы наблюдаем дальнейшее развитие этого процесса: классические университеты стремительно трансформируются в научно-образовательные корпорации, стремящиеся к налаживанию коммерческих связей с реальным сектором экономики.

Вероятно, одним из самых удачных примеров создания научно-образовательной корпорации в процессе слияния российских вузов можно назвать создание и развитие ИТМО – Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (ранее – Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики). ИТМО в его современном виде был создан в ходе второй волны слияний.

Новая модель работы – научно-образовательная корпорация – была заявлена ИТМО в 2022 году. По словам руководителя программы развития ИТМО Дарьи Козловой, модель корпорации предполагает разработку технологий совместно с инвесторами, что позволяет ориентировать разработки на потребности рынка [7].

И действительно, даже поверхностный анализ доступной информации подтверждает эффективность выбранной ИТМО модели развития. В корпорации создана действенная система поддержки высокотехнологичных стартапов, деятельность которых базируется на управлении интеллектуальной собственностью научных сотрудников университета. В открытых источниках ИТМО не раскрывает схему финансирования собственных стартапов, однако и доступной информации достаточно для понимания алгоритмов венчурной поддержки, которую корпорация предоставляет своим инновационным проектам.

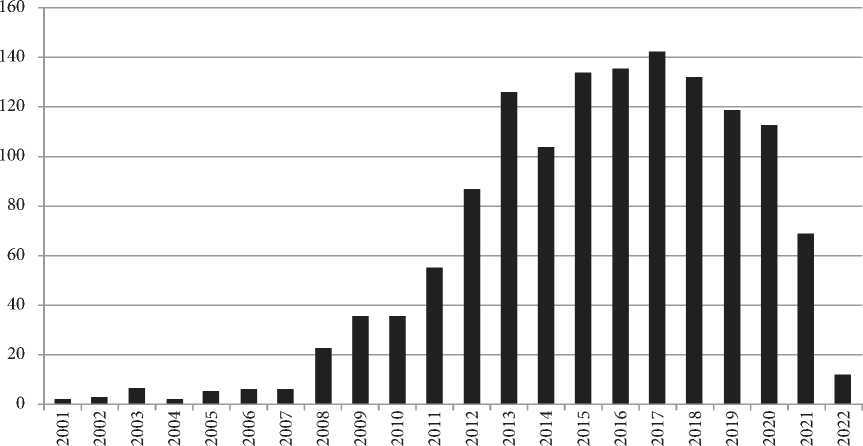

Диаграмма 1. Количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности ИТМО (по годам, кол-во)

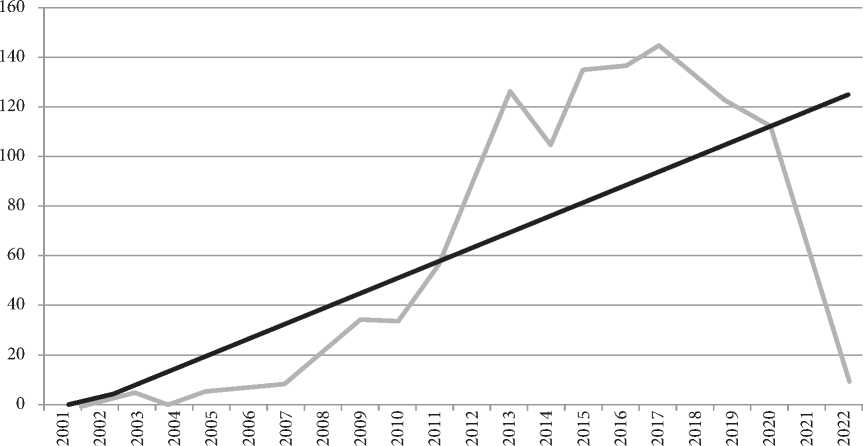

Диаграмма 2. Количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности ИТМО (по годам, кол-во с добавленным трендом)

Приоритетная роль в инновационном развитии ИТМО отводится управлению и охране интеллектуальной собственности. На официальном сайте корпорации отражено более тысячи трехсот патентов, полученных за последние 15 лет: изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ [7]. Анализ доступной статистики по регистрации объектов интеллектуальной собственности ИТМО свидетельствует о скачкообразном росте с момента укрупнения вуза за счет присоединения к нему профильных образовательных организаций в 2006–2011 гг., когда были заложены основы будущей научнообразовательной корпорации (диаграммы 1, 2). Пик количества зарегистрированных объектов ИС пришелся на 2017 год, когда на баланс ИТМО было поставлено 143 объекта интеллектуальной собственности. И, несмотря на некоторое сокращение патентной активности в последующие годы, положительная тенденция сохраняется, на что указывает тренд на диаграмме 2 (спад 2022 года на графике, вероятно, обусловлен неполнотой статистического учета текущего года).

Анализ видов объектов интеллектуальной собственности, генерируемых в научнообразовательной корпорации ИТМО, свидетельствует о преобладании программного обеспечения для ЭВМ. На долю компьютерных программ приходится 66,1% зарегистрированных объектов ИС. Изобретения занимают долю в 19,8%; полезные модели – 14,1% (диаграмма 3).

Обеспечение венчурной деятельности в корпорации ИТМО осуществляется и путем создания развитой научно-производственной инфраструктуры, которая предоставляет зарождающимся на базе корпорации стартапам необходимые для старта и развития технологии и оборудование. На базе ИТМО создано 39 научно-учебных лабораторий, 8 научно-исследовательских институтов, 6 научно-образовательных центров, опытноэкспериментальное производство, инжиниринговый центр, центр коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными установками [7].

Диаграмма 3. Зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности научно- образовательной корпорации ИТМО (количество по видам, 2001–2022 гг.)

Системная инфраструктурная поддержка венчурной активности в научнообразовательной корпорации ИТМО приносит значимые и очевидные результаты. Стартапы сотрудников корпорации часто выходят на международный уровень, демонстрируя эффективность и конкурентоспособность. Так, показывает успешную динамику совместный проект специалистов ИТМО и Бостонского университета по созданию направления «робот как услуга». С помощью платформы на основе технологии блокчейн клиент дистанционно оплачивает определенные операции, выполняемые роботом. В 2022 году компания смогла пройти отбор на акселерационную программу Filecoin – цифровой платежной системы, предназначенной для совместного цифрового хранения и поиска данных на основе блокчейна, позволяющей пользователям арендовать неиспользуемое место на жестком диске и регистрировать сделки с использованием механизма блокчейна [7].

Следует отметить, что ИТМО на пути своей трансформации в научно-образовательную корпорацию позиционирует сам этот процесс в качестве стратегического стартапа, который в академической среде самого университета получил наименование «суперапп» [7].

Но какие объективные признаки, помимо самоназвания и позиционирования в профессиональной среде, могут свидетельствовать о принадлежности вуза к научнообразовательной корпорации?

Как уже отмечалось выше, отечественные социологические, педагогические или наукометрические исследования лишь фрагментарно освещали эту специфическую сферу. Набор обязательных критериев, отличающих просто крупный динамичный вуз от научнообразовательной корпорации, находится на стыке дисциплин – экономики, социологии, педагогики, наукометрии, культурологии, менеджмента.

Эти, без сомнения, добротные критерии не являются, на наш взгляд, исчерпывающими. Позиционирование и определение вуза в качестве научно-образовательной корпо- рации требует наличия двух обязательных компонент: собственной корпоративной культуры и интеллектуальной собственности, генерируемой и используемой в процессе основной деятельности. Инновационное развитие научно-образовательной корпорации невозможно без выстроенной и жестко управляемой системы регистрации, охраны и управления ИС. Создаваемые корпорацией венчурные инновационные проекты должны опираться на собственную интеллектуальную базу, подкрепленную развитой научной инфраструктурой. Выполнение этих условий позволит привлекать к венчурным проектам научные, финансовые и производственные ресурсы других игроков инновационного рынка.

По этому пути пошел Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, авторитетный региональный вуз, соответствующий всем перечисленным выше критериям научно-образовательной корпорации. Университетом был создан Отдел патентования как структурное подразделение Центра поддержки технологий и инноваций [29].

Однако традиционная структура российского высшего образования, львиную долю которого составляют государственные вузы, неизбежно задает вектор развития венчурного высокотехнологичного бизнеса с опорой на государственную поддержку. Присутствие частного инновационного капитала в университетских стартапах уже заметно, но не является определяющим для их развития: без государственной политики протекционизма и бюджетной поддержки говорить о самостоятельной роли научно-образовательных корпораций в инновационном развитии страны преждевременно.

Под «университетским стартапом» в постановлении понимается хозяйственное общество, участники которого либо получили поддержку университетской «стартап-студии», либо университетской «стартап-студии» принадлежит не менее 10% уставного капитала. Учредителями и участниками стартапа также могут быть преподаватели или сотрудники вуза, студенты или выпускники, завершившие обучение не более трех лет назад. При этом «внешний» инвестор не может владеть более чем 50% венчурного проекта, а с даты создания стартапа должно пройти не более пяти лет [28]. Субсидия может быть направлена на частичное возмещение затрат инвесторов, обеспечение деятельности Фонда, оплату труда, страховое возмещение, создание и обслуживание рабочих мест, приобретение программного обеспечения и ряд других насущных нужд венчурного проекта. Правилами предусматриваются также меры контроля и показатели эффективности расходования выделенных средств [27].

Министерством науки и высшего образования РФ запущен удачный проект «Стартап как диплом», целью которого заявлено приобщение студентов старших курсов к венчурному предпринимательству. Из названия программы понятно, что представленный выпускником бизнес-проект может быть защищен в качестве выпускной квалификационной работы. Объявлено и о создании при вузах бизнес-инкубаторов, где наиболее успешные молодые предприниматели смогут рассчитывать на получение стартового капитала для воплощения в жизнь собственных проектов [16].

На официальном сайте Минобрнауки можно обнаружить примеры успешных венчурных проектов, начатых и реализованных студентами и выпускниками российских вузов. Так, в Оренбургском государственном университете в рамках проекта «Стартап как диплом» в минувшем году восемнадцать студентов заявили о выполнении дипломных работ в форме стартапа. В числе таковых – проекты по созданию обеззараживателей воздуха, комплексному продвижению информационных продуктов и др.

При Оренбургском государственном университете создано специальное структурное подразделение – Институт управления проектами, задачей которого является поддержка зарождающихся стартапов в предакселера-ционной программе Национальной технологической инициативы [16].

Программу «Стартап как диплом» принял к исполнению Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, где подобная форма выпускных квалификационных работ практикуется с 2020 года при участии сторонних бизнес-менторов, потенциальных инвесторов и экспертов. Наиболее квалифицированные и перспективные проекты могут рассчитывать на стартовые инвестиции.

Особое место в деле поддержки венчурного предпринимательства занимают учреждения культуры. Неизбежная цифровизация научных, производственных, образовательных, творческих процессов особенно заметна в сфере культуры и творческих индустрий. Информатизация и цифровизация культурного наследия, перенос общественного внимания и культурных запросов в виртуальную сферу, увеличение доли VR-проектов и проектов дополненной реальности в творческих индустриях, активный рост интереса к использованию технологии NFT (невзаимозаменяемых токенов) в искусстве и дизайне – эти и целый ряд иных тенденций современного цифрового общества диктуют насущную необходимость высокотехнологичных венчурных проектов в сфере культуры. Управление интеллектуальной собственностью авторов произведений, исполнителей и государства, как главного охранителя культурного наследия, в этой связи приобретают особое значение. Здесь же следует обозначить роль научно-образовательных корпораций, гото- вящих специалистов для культурной сферы, в деле поддержки стартапов в творческих индустриях.

Так, Арктический государственный институт культуры и искусств активно включился в эту работу, организовав конкурс студенческих стартапов. Северо-Восточный федеральный университет приступил к развитию программы поддержки венчурного бизнеса через создание преакселератора «24 шага». По словам ректора СВФУ А. Николаева, «преакселератор помогает оформить идею в четкий и понятный проект, который затем можно подать на грант и представить спонсорам. Эффективность обучения уже доказана: за это время три проекта попали в топ-100 Федерального предакселератора НТИ-2021, три проекта прошли в седьмой поток акселератора «Б8»» [16, с. 72]. В контексте изучения государственной и корпоративной поддержки венчурной деятельности научно-образовательных корпораций следует отметить еще одну крайне важную и обнадеживающую тенденцию: установление и развитие «горизонтальных» связей региональных вузов и местного бизнеса. Университетская наука и частный предпринимательский сектор «на местах» очень часто находят взаимовыгодные пути сотрудничества в интересах региональной экономики, не дожидаясь внедрения и адаптации федеральных венчурных программ. Стартапы и инновации на базе региональных вузов могут более точно учитывать и оперативнее реагировать на нужды и потребности местного бизнеса, который, в свою очередь, имеет возможность заказать в университетских корпорациях исследования для собственных локальных потребностей за разумную необременительную плату. Наглядным примером такого взаимодействия может служить деятельность Ульяновского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина по научным разработкам основных направлений региональной сельскохозяйственной отрасли – растениеводства, животноводства, ветеринарии, механизации, экономики, управления и кон- сультирования. Вот лишь несколько примеров научно-исследовательских проектов, осуществленных университетом по заказу местного бизнеса.

Подобная синергия научно-образовательных корпораций и реального сектора экономики, информация о которой довольно редко попадает в специальную литературу и отраслевые исследования, свидетельствует о существовании жизнеспособных моделей венчурной экономики, опирающейся на собственные силы и интересы регионального бизнеса. Финансирование региональных стартапов и венчурной деятельности как таковой дает синергетический эффект: местный бизнес получает для внедрения окупаемые и эффективные производственные решения и разработки, а университеты – необходимые финансовые ресурсы и зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности. Причем масштабы патентования изобретений и полезных моделей, которые демонстрируют некоторые региональные вузы, подчас превосходят аналогичную деятельность столичных корпораций. Так, студенты уже упомянутого Ульяновского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина вовлекаются в венчурную деятельность с первых курсов; некоторые из них к окончанию учебы имеют солидный пакет зарегистрированных патентов. Так, студентка третьего курса Анна Ракова является обладательницей 16 патентов на изобретения и полезные модели, став при этом лауреатом молодежной премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Студент 2 курса Инженерного факультета УлГАУ Владислав Диков владеет 18 патентами; магистрант университета Петр Агеев – девяноста одним [29].

Выводы

Масштабная реформа системы российского высшего образования, проведенная за два минувших десятилетия, отмеченная масштабными слияниями и поглощениями вузов, привела в итоге к возникновению научно-образовательных корпораций, ак- кумулирующих под единым управлением значительные интеллектуальные и материальные ресурсы. Само определение научнообразовательной корпорации только начинает входить в общественный дискурс и пока не стало термином нормативных актов. Вместе с тем, наличие в деятельности научнообразовательных объединений целого ряда формальных признаков, отвечающих определению «корпорация», свидетельствует о начале нового этапа в развитии отечественной инновационной среды. Зарождающиеся в Российской Федерации научно-образовательные корпорации, благодаря накопленному поколениями исследователей и педагогов интеллектуальному потенциалу, становятся значимыми игроками отечественного венчурного рынка. Интеллектуальная собственность научно-образовательных корпораций, основанная на научном и технологическом потенциале ведущих университетов страны, становится конкурентным преимуществом в привлечения внешних инвесторов. Возникающие на базе отечественных университетов высокотехнологичные стартапы демонстрируют убедительную динамику развития. В силу складывавшейся десятилетиями системы управления и финансирования высшей школы в Российской Федерации, подавляющее большинство венчурного бизнеса, возникающего на базе научно-образовательных корпораций, в той или иной степени ориентировано на потребности государственных институциональных инвесторов либо на потребности бюджетной сферы. Государственные транспортные, добывающие, энергетические и иные корпорации вступают в роли ключевых инвесторов в университетский венчурный бизнес. Такая ситуация имеет двоякую оценку. С одной стороны, универ- ситетские стартапы получают устойчивое финансирование и гарантированный рынок сбыта; с другой стороны, подобная ситуация может привести к снижению конкурентоспособности конечного продукта венчурных предприятий.

Ситуация рубежа двухтысячных годов, когда университетский венчурный бизнес являлся, по сути, сферой деятельности увлеченных энтузиастов, в последние годы начала меняться к лучшему. Правительственные меры по поддержке университетских стартапов уже дают ощутимые результаты, позволяя надеяться на дальнейшее внимание государства к развитию инновационного предпринимательства в нашей стране.

Становится очевидным, что сегодня назрела очевидная необходимость законодательного закрепления понятия «научнообразовательная корпорация». Это позволит создать преференции для развития этой инновационной сферы отечественной науки и образования. Университетский венчурный высокотехнологический бизнес, построенный на базе ведущих вузов и научных учреждений страны, должен получать не только разовую поддержку правительства в виде грантов и субсидий, а иметь постоянные налоговые и иные льготы, закрепленные в законодательстве.

Наконец, современные тренды развития венчурного предпринимательства актуализируют вопрос создания государственных научно-образовательных корпораций как одного из направлений поддержки инновационного развития страны. Существующая законодательная база, определяющая порядок создания и деятельности госкорпораций, достаточна. Предпосылки и необходимость назрели. Требуется политическое решение для воплощения в жизнь.