Научно-технические основы разработки и совершенствования технологий производства сладко-сливочного масла из буйволиного молока

Автор: Кулиев З.В., Якубов К.Г., Алиев Э.М.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 3 (59), 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования заключалась в оптимизации и научной оценке традиционных (домашних) методов производства сливочного масла с целью получения продукции высокого качества и максимального выхода за счёт стандартизации массовой доли жира в сливках и регулирования температуры сбивания. В рамках эксперимента массовая доля жира в сливках была стандартизирована на уровнях 30, 35 и 40%, а процесс сбивания проводился при температурах 8, 10 и 12 °C для получения образцов масла. Установлено, что на основные параметры, характеризующие качество сливочного масла, существенное влияние оказывали как уровень жирности сливок, так и температура сбивания, а также их взаимодействие. Максимальный выход масла (88 %) с высоким содержанием общего сухого вещества (89 %) был достигнут при использовании сливок с жирностью 35 % и сбивании при температуре 10 °C. При этих условиях отмечалось более низкое содержание влаги и нежирных сухих веществ в готовом продукте. Во всех исследованных образцах наблюдалась тенденция к снижению pH по мере увеличения жирности сливок и температуры сбивания. Содержание свободных жирных кислот возрастало пропорционально указанным факторам. Органолептическая оценка показала, что наивысшие баллы по вкусу, аромату и консистенции получили образцы, изготовленные из сливок с жирностью 35% при температуре сбивания 10 °C. Таким образом, установлено, что стандартизация уровня жирности сливок на уровне 35 % в сочетании с температурой сбивания 10 °C обеспечивает получение сливочного масла высокого качества с оптимальными физико-химическими и органолептическими характеристиками даже в условиях мелкосерийного (кустарного) производства.

Сладкосливочное масло, качество масла, температура сбивания, оптимизация технологических параметров, мелкосерийное производство, свежие сливки

Короткий адрес: https://sciup.org/149149266

IDR: 149149266 | УДК: 637.23 | DOI: 10.52231/2225-4269_2025_3_155

Текст научной статьи Научно-технические основы разработки и совершенствования технологий производства сладко-сливочного масла из буйволиного молока

Сливочное масло является одним из ключевых молочных продуктов на мировом рынке. Оно широко используется в хлебопекарной, кондитерской и шоколадной промышленности, а также в домашнем питании – в качестве намазки на хлеб и ингредиента для приготовления различных блюд. Несмотря на длительную историю производства, обеспечение стабильного выпуска масла с высокими потребительскими и технологическими характеристиками остаётся актуальной задачей [1, 2, 3].

Использование сливок в качестве сырья для производства масла является более эффективным по сравнению с цельным молоком благодаря их высокому содержанию жира. Максимальный выход масла достигается в сливках, где кристаллы жира формируют трёхмерную сетчатую структуру. При этом размер жировых глобул оказывает существенное влияние на консистенцию конечного продукта: крупные глобулы способствуют формированию более мягкой текстуры масла по сравнению с мелкими. Таким образом, степень кристаллизации, соотношение твёрдой и жидкой фаз жира, а также морфология жировой сети являются ключевыми факторами, определяющими консистентные свойства масла [4–11].

В рамках наших исследований использование молока буйволицы обосновано его уникальными технологическими и физико-химическими свойствами. Буйволиное молоко характеризуется повышенным содержанием жира (7–8 %) и белка (~4,5 %), крупными жировыми гло- булами и высокой термостабильностью. Эти особенности обеспечивают производство масла с улучшенной пластичностью, повышенной устойчивостью к окислению и характерными органолептическими свойствами. В ряде регионов мира (Турция, Индия, Пакистан, Ближний Восток), в том числе и в Азербайджане, такое масло традиционно рассматривается как продукт премиального качества.

Сливочное масло представляет собой многофазную эмульсию, в которой жировые глобулы, кристаллический жир и водная фаза диспергированы в непрерывной жировой матрице. Микроструктура и распределение фаз определяют ключевые текстурные характеристики продукта. Российские исследования показали, что при термостатировании сливок различные фракции глицеридов (низко- и высокоплавкие) кристаллизуются с разной кинетикой, что напрямую влияет на консистенцию масла: повышенные температуры и продолжительное созревание способствуют улучшению структурной организации и плотности продукта. Желаемая гладкость и пластичность масла достигается оптимальным сочетанием температурных режимов и механической обработки. Дополнительно установлено, что введение свекловичной клетчатки обеспечивает более равномерное распределение влаги и жировой фазы, стабилизирует текстуру и улучшает реологические свойства масла с пониженным содержанием жира [12–16].

Сливочное масло формируется в результате механической обработки сливок, сопровождающейся фазовой инверсией: оболочки жировых глобул разрушаются, глобулы коалесцируют, и жир выделяется в виде непрерывной жировой фазы, образующей эмульсию типа «вода в масле» (W/O). Экспериментальные исследования как лабораторного, так и промышленного масштаба подтверждают, что данный механизм является определяющим при формировании масляных гранул и во многом определяет микро- и мезоструктуру конечного продукта [17, 18].

Микроструктура, включающая распределение жировых глобул, размеры водных включений и степень кристаллизации жира, напрямую влияет на текстурные характеристики масла, такие как твёрдость, пластичность и способность удерживать воду [19, 20, 21].

Консистенция и выход масла обусловлены комплексом физических и химических факторов, включая исходное содержание жира в сливках, предшествующую термическую и механическую обработку (созревание), температурный режим сбивания, кинематику вращения рабочего органа и конструктивные особенности маслобойного оборудования [18, 20].

Модельные и экспериментальные исследования демонстрируют, что сливки с массовой долей жира около 40 % обеспечивают оптимальное соотношение фаз эмульсии, при котором массовое соотношение масла и пахты в определённых технологических режимах приближает- ся к 1:1. Повышение температуры в процессе сбивания частично дестабилизирует жировую фазу, способствуя переходу кристаллических фракций жира в жидкое состояние, что ускоряет миграцию жировых компонентов в пахту, снижает коэффициент извлечения жира и уменьшает выход целевого продукта [22, 23].

Эксперименты с использованием малогабаритных маслоизготовителей позволяют определить диапазон оптимальных параметров: температура 8–12 °C (наиболее часто ~10 °C) в сочетании с рациональными режимами вращения рабочего органа обеспечивает функционально значимое равновесие между кинетикой фазовой инверсии эмульсионной системы, полнотой отделения пахты и формированием структурнотекстурных характеристик масла, соответствующих современным сенсорным и технологическим стандартам [18, 20].

В российских исследовательских и аналитических работах также акцентируется значимость температурных режимов и конструктивных параметров маслобоек для обеспечения однородной консистенции продукта и максимизации его выхода. В российской научной и прикладной литературе по технологии масла представлены подробные технологические рекомендации, касающиеся режимов созревания сливок и оптимальной начальной температуры сбивания, которые нашли широкое применение в практике малых и фермерских производств [24, 25, 26].

Современные статистические сводки указывают, что в 2023 году мировое производство молока достигло 965,7 млн тонн, превысив показатель 2022 года на 1,5 % [27]. Вместе с тем лишь относительно ограниченная доля данного объёма подвергается переработке в продукты с высокой добавленной стоимостью, среди которых ключевое место занимает сливочное масло. В ряде регионов фиксируется структурный дисбаланс между производственными мощностями и уровнем внутреннего потребления, что обусловливает зависимость от импортных поставок и формирует тенденцию к удорожанию конечного продукта для потребителей [28, 29].

В ряде стран и в настоящее время существенная доля сливочного масла производится традиционными методами в домашних условиях и на фермерских хозяйствах. Несмотря на доступность современных технологических решений, во многих случаях данное производство сохраняет маломасштабный и частично немеханизированный характер, что ограничивает стабильность качества и снижает выход готового продукта [30]. Вследствие этого в глобальном масштабе сохраняется выраженная потребность в оптимизации технологических режимов сбивания сливок, особенно применительно к мелкосерийному и фермерскому уровню производства [31].

В рамках данного исследования были проанализированы влияния массовой доли жира в сливках и температуры сбивания на физико-хи- мические характеристики сливочного масла выработанного из молока буйвола, а также разработка научно обоснованных подходов к повышению его качества и выхода.

Материалы и методы

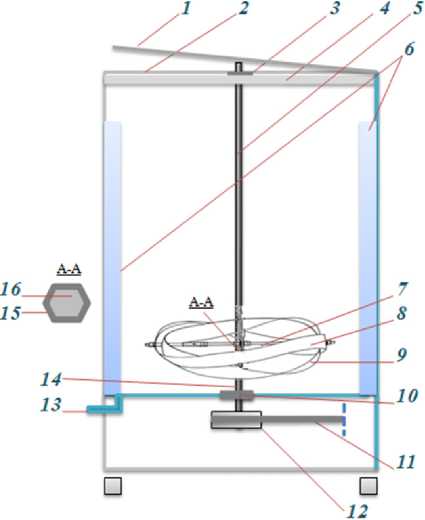

Подготовка образцов. Исследование проводилось в лаборатории механизации и автоматизации технологических процессов в животноводстве научно-исследовательского института «Агромеханика» города Гянджа Азербайджанской Республики. В процессе исследований в качестве сырья для производства сладкосливочного масла использовалось сливки из буйволиного молока с фермерского хозяйства. С целью стандартизации сливок по содержанию жира и формированию трех экспериментальных групп молоко нормализовали для получения сливок с уровнями жирности 30, 35 и 40 %. Полученные сливки анализировали по физико-химическим показателям, pH, титруемой кислотности, плотности и содержанию жира. После этого с целью уничтожения патогенной микрофлоры и стабилизации структуры жировой фазы проводили пастеризацию при 63 °C в течение 30 минут, затем охлаждение до 10 °C и выдерживание при этой температуре в течение 12 часов для созревания, при котором происходит стабилизации физико-химических свойств. Сбивание сливок проводилось на маслоизготовителе периодического действия с рабочим органом в форме двойной ленты Мёбиуса (рисунок 1) , разработанной в лаборатории научно-исследовательского института «Агромеханика», при трёх температурных режимах (8 ⁰С, 10 ⁰С, 12 ⁰С) до достижения заданной консистенции масла. Полученное масло подвергали механической обработке для формирования однородной структуры. Далее продукт формовали на стандартные порции и хранили при температуре 4 °C до проведения дальнейших анализов качества и физико-химических показателей готового сладкосливочного масла.

Рисунок 1 – Маслоизготовитель периодического действия с рабочим органом в форме двойной ленты Мёбиуса

1 – крышка; 2 – рабочая емкость; 3 – самоцентрирующий подшипник с вращающейся опорой; 4 – кронштейн; 5 – вал; 6 – отбойники; 7 – стержень;

8 – внешняя лента; 9 – внутренняя лента; 10 – уплотнительный узел;

11 – клиновидный ремень; 12 – ведомый шкив; 13 – сливной патрубок; 14 – промежуточный вал; 15 и 16 – втулки.

Физико-химический анализ сырых сливок и сливочного масла. Образцы сырых сливок и сливочного масла подвергались исследованию на содержание жира, кислотность, pH, сухие вещества, сухие обезжиренные вещества (СОМО) и свободные жирные кислоты.

Использованные методы исследований:

содержание жира определялось применением метода Пирсона, основанном на кислотном гидролизе пробы с последующей экстракцией жира эфиром. Он используется при анализе молочного сырья с высокой жирностью (например, буйволиного молока), так как стандартный метод Гербера в этих случаях даёт заниженные результаты. Погрешность метода составляет около по сравнению с эталонными методами. Для буйволиного молока данный подход признан более надёжным, поскольку обеспечивает полное разрушение белковой матрицы и высвобождение жировых глобул [32];

-

• кислотность (°Т) - титриметрический метод с 0,1 н. NaOH, pH - потенциометрический метод, общее сухое вещество - высушивание при 102±2 °C до постоянной массы, сухие обезжиренные вещества (СОМО) – рассчитывались по разнице, содержание белка по методу Кельдаля, содержание лактозы методом Бертрана, содержание золы –

высушивание при 500–600 °C до постоянной массы [33].

-

• свободные жирные кислоты - титриметрически раствором KOH в этаноле до нейтрализаци [34].

Для образцов сливок дополнительно определялись значения по Поленске и Рейхерта - Мейссля. Число Поленске характеризует короткоцепочечные летучие кислоты, число Рейхерта - Мейссля - среднецепочечные кислоты. Оба метода основаны на перегонке кислот с водяным паром и последующем титровании. Эти показатели важны для контроля качества сливок и их пригодности для производства масла [35].

Органолептическая оценка. Образцы сливочного масла подвергались органолептической оценке экспертной комиссией из пяти специалистов. Каждое сенсорное свойство – цвет, внешний вид, аромат, вкус и текстура – оценивалось по 9-балльной шкале гедонического метода, где 1 соответствует крайне неприемлемому показателю, а 9 – крайне приемлемому, согласно методике Лармонда [36].

Дополнительно соблюдали отраслевые требования к органолептическому контролю молочного жира и сливочного масла (отбор проб, терминологию показателей, балльные критерии), регламентированные национальным стандартом и связанными нормативами по отдельным показателям качества [37].

Статистический анализ. Полученные данные анализировались с применением дисперсионного анализа в рамках полностью случайного плана. Для оценки влияния различных уровней жира в сливках и температуры сбивания на физико-химические показатели масла использовался двухфакторный дисперсионный анализ. Такой подход позволяет объективно оценивать значимость факторов и их взаимодействие, выявлять оптимальные технологические условия производства масла [38, 39].

Результаты и обсуждение

Физико-химический анализ сливок. Физико-химический анализ сырых сливок (таблица 1) показал, что содержание жира в сливках составляет 46 %, что характеризует их как высокожирные и подходящие для производства сливочного масла и жирных молочных продуктов. Уровень pH равен 6,86, что отражает слабокислую реакцию, типичную для свежих сливок, а титруемая кислотность составляет 12 °Т, что соответствует умеренному содержанию свободных кислот и обеспечивает стабильность продукта при хранении и переработке. Содержание белка в сливках составляет 3,68 %, что является достаточным для формирования структуры молочных продуктов, в том числе при взбивании и сгущении. Лактоза в объеме 2,70 % обеспечивает питательную ценность продукта и влияет на вкус, а также на процессы брожения при переработке. Общие сухие вещества составляют 49,6 %, а обе- зжиренные сухие вещества – 3,6 %, что отражает соотношение жировой и белково-минеральной частей продукта. Содержание золы равно 0,80 % и характеризует минеральный состав сливок, обеспечивая баланс микроэлементов. Свободные жирные кислоты составляют 0,20 %, что говорит о низкой степени гидролиза жиров и хорошем качестве исходного сырья. Низкое число Поленске, равное 2,7, свидетельствует о минимальной гидролизации жиров. Среднее число Рейхерта – Мейссля, равное 29,2, указывает на нормальное содержание летучих жирных кислот, обеспечивающее приятный сливочный вкус и технологическую пригодность для взбивания и производства масла. Согласно данным показателям сливки характеризуются свежестью и высоким качеством жировой фракции.

Таблица 1 – Физико-химические показатели сырых сливок

Показатель Значение

|

Общее содержание сухих веществ, % |

49,6 |

|

Массовая доля жира, % |

46,0 |

|

Содержание сухих обезжиренных веществ (СОМО), % |

3,6 |

|

Массовая доля белка, % |

3,68 |

|

Массовая доля лактозы, % |

2,70 |

|

Массовая доля золы, % |

0,80 |

|

Титруемая кислотность, ⁰Т |

12 |

|

Активная кислотность (pH) |

6,86 |

|

Свободные жирные кислоты, % |

0,20 |

|

Число Поленске |

2,7 |

|

Число Рейхерта – Мейссля |

29,2 |

|

Примечание. Все значения являются средними значениями трех повторений. |

|

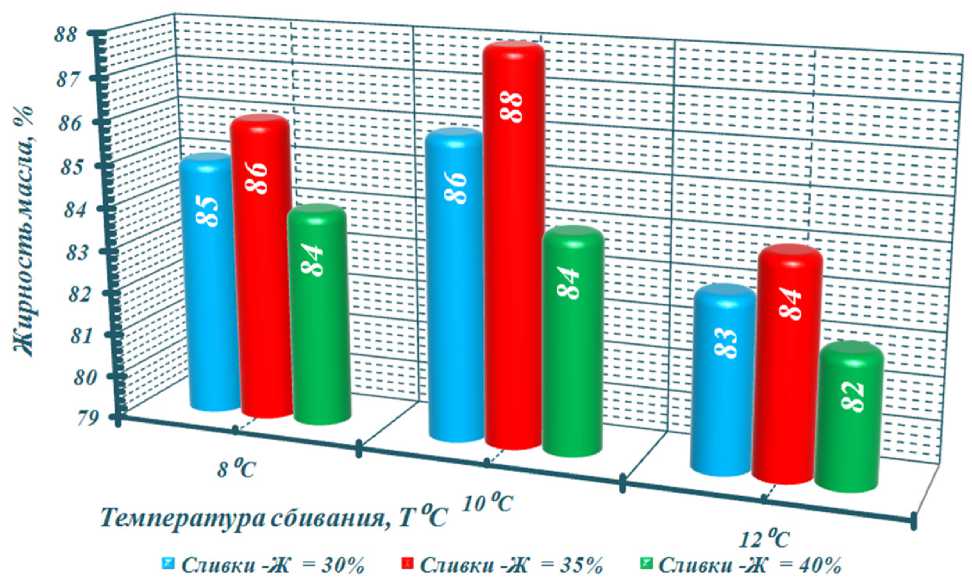

Влияние жирности сливок и температуры сбивания на содержание жира в сливочном масле. Результаты статистического анализа показали достоверное (p < 0,05) влияние как жирности используемых сливок, так и температуры сбивания на массовую долю жира в готовом сливочном масле ( рисунок 2 ).

Максимальное содержание жира (89 %) было зафиксировано в образцах, полученных из сливок с жирностью 35 % при температуре сбивания 10 °C. Была выявлена четкая тенденция к увеличению выхода жира в продукте с понижением температуры сбивания. Данная зависимость объясняется тем, что при более низких температурах значительная часть молочного жира находится в кристаллическом со- стоянии. Это способствует более быстрой и эффективной агрегации и коагуляции жировых шариков во время механического воздействия, что приводит к формированию крупных, плотных масляных зерен с минимальным включением влаги и, как следствие, с более высоким содержанием жира.

Рисунок 2 – Влияние жирности сливок и температуры cбивания на содержание жира в образцах сливочного масла

Что касается влияния жирности исходных сливок, то наблюдается парадоксальная на первый взгляд закономерность: использование сливок повышенной жирности (свыше 35–40 %) приводит не к увеличению, а к снижению содержания жира в конечном продукте. Это явление имеет физико-химическую природу: в высокожирных сливках повышается вязкость и снижается объем дисперсионной среды (плазмы), что затрудняет процесс сбивания. В таких условиях формируются менее крупные и более рыхлые масляные агрегаты, способные удерживать большее количество влаги и плазмы, обогащенной оболочечным жиром и липопротеинами, что в итоге снижает общую долю чистого жира в продукте.

Таким образом, подтверждается, что для достижения максимального выхода жира в масле существует оптимум как по жирности сливок, так и по температурному режиму. Наилучшие результаты достигаются при использовании сливок жирностью 30–35 % и их сбивании в температурном диапазоне 7–12 °C, с оптимумом около 10–12 °C. Данные режимы обеспечивают идеальный баланс между долей кристаллизованного жира, необходимого для образования стабильной структуры, и текучестью дисперсионной среды, обеспечивающей эффективное механическое разделение фаз.

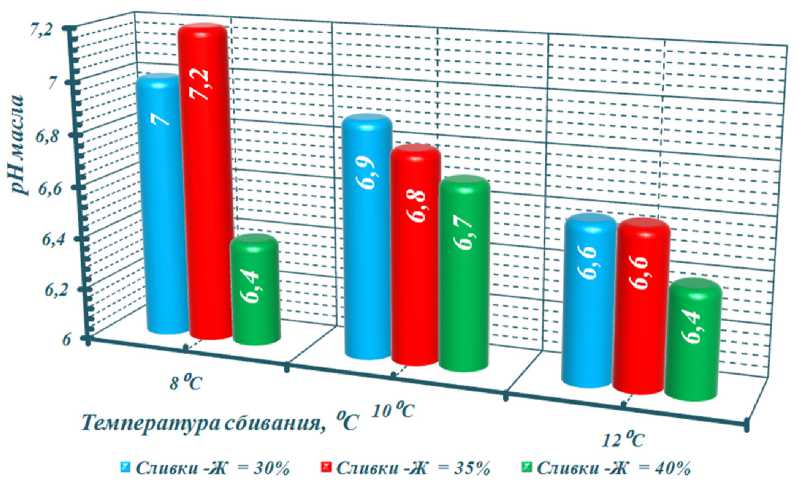

Влияние жирности сливок и температуры сбивания на pH сливочного масла . Статистический анализ ( таблица 2 ) показал, что уровень pH образцов масла находился в значимой зависимости (P < 0,05) от двух основных факторов – содержания жира в сливках и температуры сбивания.

Графические данные (рисунок 3) демонстрируют устойчивую тенденцию снижения pH при увеличении температуры сбивания. Совместное воздействие исследованных факторов также существенно влияло (P < 0,05) на содержание жира и, соответственно, выход готового продукта.

Таблица 2 – Среднеквадратические отклонения для содержания жира, воды и pH образцов масла.

Фактор d.f. Жир pH Вода

|

Жир (Ж) |

2 |

22,028* |

0,160* |

18,782* |

|

Температура (T) |

2 |

41,028* |

0,276* |

34,289* |

|

Ж × Т |

4 |

1,806* |

0,094* |

1,548* |

|

Остаточная дисперсия |

18 |

2,435 |

0,006 |

2,095 |

|

* Различия статистически значимы при уровне P < 0,05. |

||||

Рисунок 3 – Влияние жирности сливок и температуры cбивания на pH сливочного масла

Выявленная закономерность снижения pH при повышении как жирности сливок, так и температуры процесса может быть объяснена технологическими особенностями промывки масляных зёрен водой. Так, при использовании сливок с повышенной жирностью формируются крупные жировые глобулы, которые быстрее всплывают на поверхность и требуют меньшего количества воды для промывки. Это снижает степень разбавления, что отражается в относительно низких значениях pH.

В то же время уменьшение pH при повышении температуры сбивания может быть связано с изменением солевого баланса масла. Повышенная температура способствует смещению равновесия в системе кальций-фосфатных соединений, что сопровождается снижением величины pH .

Полученные значения pH согласуются с данными, характерными для свежего сладкосливочного масла после промывки, где диапазон показателя обычно составляет pH = 6,4 - 7,2 . Это подтверждает корректность проведённых измерений и достоверность выявленных закономерностей.

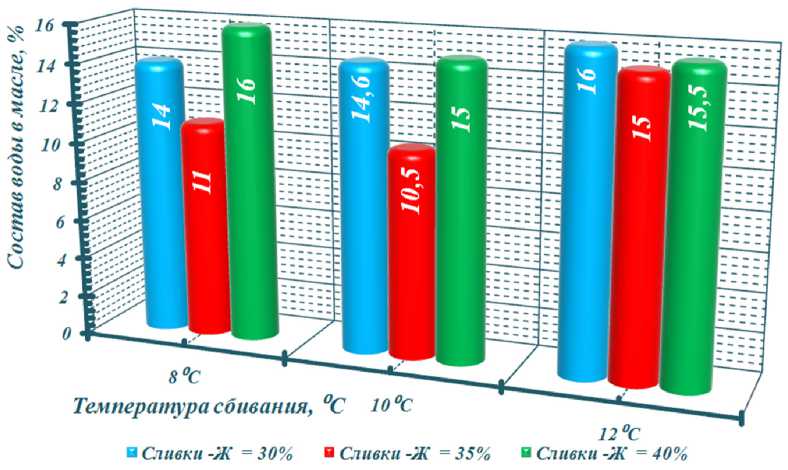

Влияние жирности сливок и температуры сбивания на содержание воды в сливочном масле. Результаты показали, что оба фактора оказывают статистически значимое влияние на данный показатель (P < 0,05), а их взаимодействие также демонстрирует значимый эффект (см. табл. 2). При сбивании сливок при температуре 12 °C влажность масла оставалась относительно одинаковой, что свидетельствует о стабилизирующем эффекте данного температурного режима на водоудерживающую способность продукта.

Анализ данных с учётом содержания жира в сливках выявил, что наибольшая влажность (16 %) была характерна для масла, изготовленного из сливок с высоким содержанием жира (40 %) (рис. 4).

Это может быть связано с увеличением концентрации свободных жирных кислот, формирующихся в процессе сбивания, которые способствуют удержанию влаги в масляной матрице. Напротив, сбивание при низких температурах приводило к снижению влажности масла, что объясняется формированием крупных жировых глобул и более эффективным отделением пахты, обеспечивающим улучшенную дренажность.

Рисунок 4 – Влияние жирности сливок и температуры cбивания на содержание воды в сливочном масле

Наиболее выраженные изменения влажности наблюдались при значительном различии содержания жира в исходных сливках. Минимальная влажность была зафиксирована в масле, приготовленном из сливок с 35 % жира при сбивании при 10 °C, что подчёркивает важность оптимального контроля температуры и жирового состава сливок для получения масла с заданными физико-химическими свойствами.

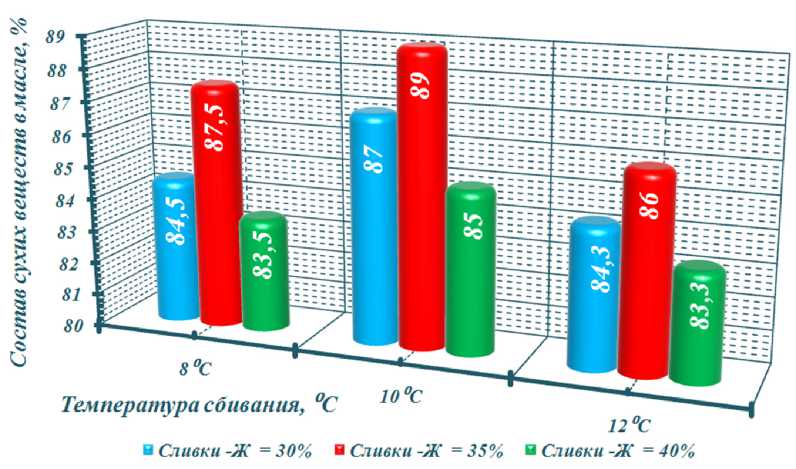

Влияние жирности сливок и температуры сбивания на содержание сухих веществ (СВ) в сливочном масле. Анализ влияния содержания жира в сливках и температуры сбивания на общее содержание сухих веществ в образцах масла показал, что оба фактора оказывают статистически значимое влияние (P < 0,05). Различия в общем содержании сухих веществ между образцами масла также были статистически значимыми и зависели от уровня жира в сливках и температуры сбивания. При этом наблюдалась криволинейная зависимость общего содержания сухих веществ в масле от исходного жира в сливках и температуры сбивания.

В настоящем исследовании относительно низкое содержание сухих веществ в масле, полученном при сбивании сливок при 12 °C, можно объяснить низким выходом жира в масле. Наибольшее содержание сухих веществ было зафиксировано при использовании сливок с 35 % жира и сбивании при 10 °C. Это связано с низким содержанием влаги и высоким содержанием жира в образцах масла при данной комбинации параметров. Таким образом, более высокая концентрация сухих веществ в масле наблюдается при сочетании высокого содержания жира в исходных сливках и низкой температуры сбивания. Данные показатели подтверждают, что снижение температуры сбивания способствует формированию более плотной масляной структуры с меньшей вла- госодержанием, что повышает содержание сухих веществ в готовом продукте. В целом для сладкосливочного масла, содержащего около 81 % жира, общее содержание сухих веществ колеблется в пределах 82–87 %, что соответствует полученным в настоящем исследовании результатам (рисунок 5).

Рисунок 5 – Влияние жирности сливок и температуры cбивания на содержание СВ в сливочном масле

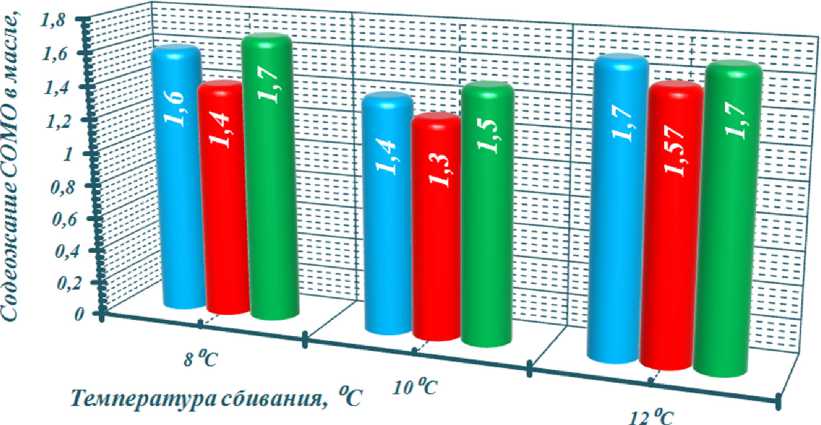

Влияние жирности сливок и температуры сбивания на содержание сухих обезжиренных веществ (СОМО) в сливочном масле. Содержание сухих обезжиренных веществ в образцах масла статистически значимо (P < 0,05) зависит от уровня жира в сливках и температуры сбивания (табл. 3) . Взаимодействие этих факторов также оказывает значимое влияние на данный показатель. Анализ данных показал криволинейную зависимость содержания сухих обезжиренных веществ от содержания жира в сливках и температуры сбивания.

Таблица 3 – Среднеквадратические отклонения для общего содержания СВ и СОМО в образцах масла

Фактор d.f. СВ. СОМО СЖК

|

Жир (Ж) |

2 |

18,810* |

0,129* |

0,023* |

|

Температура (T) |

2 |

34,338* |

0,303* |

0,056* |

|

Ж × Т |

4 |

1,556* |

0,012* |

0,032* |

|

Остаточная дисперсия |

18 |

2,088 |

0,015 |

0,089 |

|

* Различия статистически значимы при уровне P < 0,05. |

||||

Низкое содержание сухих обезжиренных веществ, в отдельных образцах масла объясняется тем, что структура масла при высоком уровне жира характеризуется крупными, хорошо сформированными жировыми глобулами, в которых содержание других сухих веществ снижается. В настоящем исследовании диапазон содержания сухих обезжиренных веществ составил 1,3–1,7 %, что соответствует нормам для сладкосливочного масла и подтверждает качественную структуру продукта (рисунок 6).

в Стеки -Ж = 30% ■ Стеки -Ж = 35% о Стеки -Ж = 40%

Рисунок 6 – Влияние жирности сливок и температуры cбивания на содержание СОМО в сливочном масле

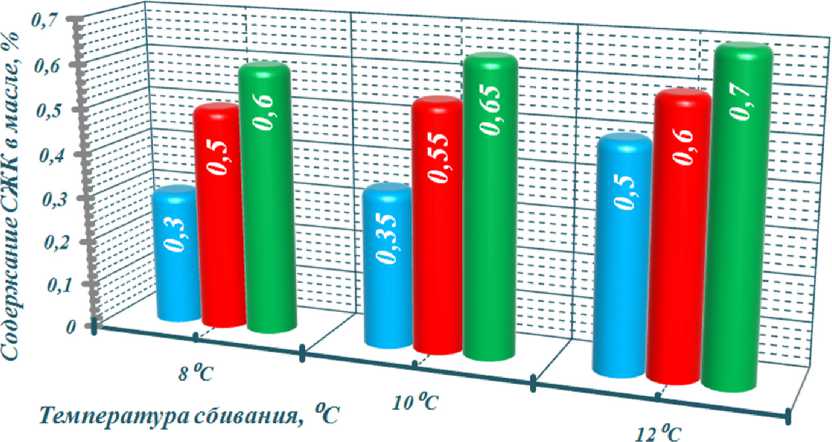

Влияние жирности сливок и температуры сбивания на содержание свободных жирных кислот (СЖК) в сливочном масле. Статистический анализ влияния уровня жира в сливках и температуры сбивания на содержание свободных жирных кислот (СЖК) в образцах масла показал, что как отдельные факторы, так и их взаимодействие оказывают статистически значимое влияние на данный показатель (P < 0,05) (см. табл. 3). В исследуемых образцах масла наблюдалась восходящая зависимость содержания СЖК от уровня жира в сливках и температуры сбивания, с диапазоном значений 0,3–0,6% (рисунок 7).

Снижение температуры сбивания приводило к уменьшению содержания свободных жирных кислот. Это связано с тем, что при более низких температурах образуются более крупные масляные глобулы, что способствует снижению гидролиза жиров и, как следствие, уменьшению СЖК. Напротив, высокое содержание жира в исходных сливках приводит к повышению концентрации свободных жирных кислот в конечном продукте, что объясняется увеличением доли липидов, подверженных гидролизу во время сбивания.

Таким образом, содержание свободных жирных кислот в масле отражает как физико-химическую структуру жировой фазы, так и условия технологической обработки. Контроль этого показателя позволяет регулировать качество и стабильность масла, обеспечивая оптимальные органолептические свойства и срок хранения продукта.

и Ставки -Ж = 30% в Сливки -Ж = 35% в Сливки -Ж = 40%

Рисунок 7 – Влияние жирности сливок и температуры cбивания на содержание СЖК в сливочном масле

Органолептическая оценка

Цвет. Статистический анализ влияния уровня жира в сливках и температуры сбивания на цвет масла показал, что оценка цвета образцов масла значительно (P < 0,05) изменяется в зависимости от содержания жира в сливках (таблица 4) .

Таблица 4 – Среднеквадратические отклонения для оценки цвета, внешнего вида, аромата, вкуса и текстуры образцов масла

|

Фактор |

d.f. |

Цвет |

Внешний вид |

Аромат |

Вкус |

Текстура |

|

Жир (Ж) |

2 |

1,767* |

1,285* |

0,148НЗ |

0,551* |

0,568* |

|

Температура (T) |

2 |

0,107НЗ |

0,267* |

1,543* |

0,723* |

0.101НЗ |

|

Ж × Т |

4 |

0,061НЗ |

0,103НЗ |

0,089НЗ |

0,038НЗ |

0.197* |

|

Остаточная дисперсия |

38 |

0,023 |

0.031 |

0.035 |

0.032 |

0.032 |

|

* Различия статистичес ки значимы при уровне (P < |

0,05), НЗ |

– незначимо. |

||||

В исследовании образцы масла, получившие наименьшие оценки по цвету, характеризовались высоким содержанием влаги. Это можно объяснить дисперсией крупных воздушных клеток в структуре масла, что приводит к снижению однородности и насыщенности окраски. Данный показатель отражает физическую структуру масляной фазы, степень распределения жира и влаги, а также качество эмульгирования. Контроль цвета масла важен для оценки его качества и потребитель ских свойств, так как насыщенность и равномерность окраски напря- 169 Молочнохозяйственный вестник, №3 (59), III кв. 2025

мую влияют на визуальное восприятие продукта (рисунок 8).

Внешний вид. Статистический анализ показал, что уровень жира в сливках и температура сбивания оказывают существенное влияние (P < 0,05) на органолептическую оценку внешнего вида масла (таблица 4) .

Наивысшие показатели внешнего вида были зафиксированы у образцов масла, выработанных из сливок с содержанием жира 35 %. Это объясняется рядом факторов: повышенной массовой долей жира, минимальной влажностью, высоким уровнем общих сухих веществ и относительно низкой долей сухих веществ без жира. Такое сочетание параметров обеспечивает более однородную и плотную структуру продукта, характерный блеск и равномерную окраску, что формирует привлекательный внешний вид масла.

Следовательно, внешний вид масла в значительной степени определяется балансом его физико-химических характеристик. Оптимальное соотношение жира, влаги и сухих веществ играет ключевую роль в достижении высоких органолептических показателей и напрямую связано с качеством готового продукта.

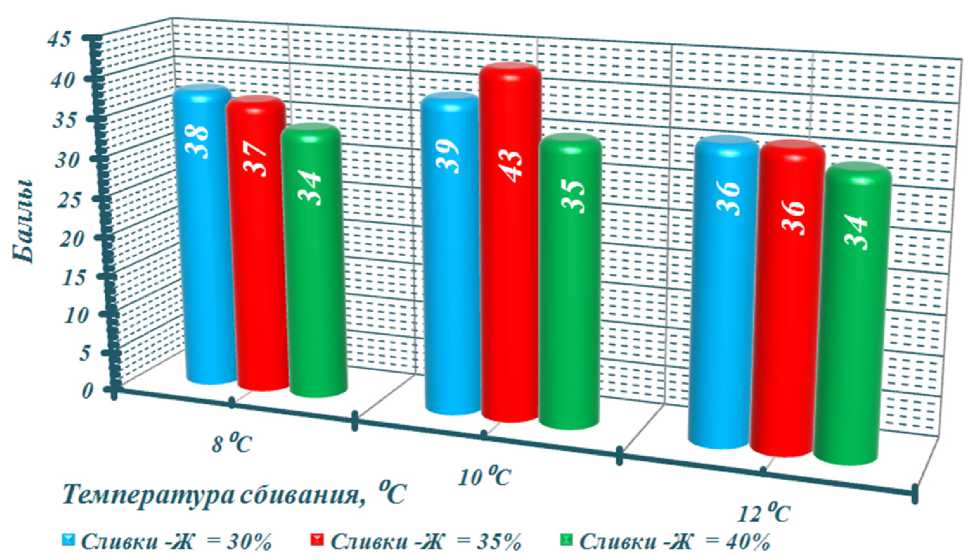

Рисунок 8 – Влияние жирности сливок и температуры cбивания на органолептические показатели сливочного масла

Аромат. Результаты статистического анализа показали, что уровень жира в сливках и температура сбивания не оказывают статистически значимого влияния (P > 0,05) на органолептические оценки аромата масла (см. табл. 4).

Полученные данные свидетельствуют о том, что изменение массо- вой доли жира в сливках не приводит к выраженным изменениям аромата масла. Это объясняется особенностями сладкосливочного масла, для которого характерно относительно низкое содержание летучих соединений, формирующих запах. Следовательно, аромат данного вида масла воспринимается в меньшей степени и имеет ограниченную вариативность.

Низкие оценки аромата, зафиксированные при температуре сбивания 12 °С, могут быть связаны с изменением состава летучих жирных кислот под воздействием температуры. При более высоких температурах часть ароматических веществ улетучивается или подвергается трансформациям, что приводит к снижению интенсивности запаха (см. рис. 8).

Таким образом, аромат масла в большей степени определяется наличием и стабильностью летучих соединений, преимущественно низкомолекулярных жирных кислот. Контроль этого показателя важен для обеспечения стабильности органолептических характеристик и восприятия масла потребителем.

Вкус. Результаты статистического анализа показали, что как уровень жира в сливках, так и температура сбивания оказывали статистически значимое влияние (P < 0,05) на органолептические оценки вкуса масла (см. табл. 4).

Выявлено, что образцы масла, получившие высокие оценки за текстуру (см. рис. 8), характеризовались также более высокими показателями по вкусу. Это свидетельствует о тесной взаимосвязи между структурно-механическими свойствами масла и его вкусовым восприятием. Оптимальная текстура способствует равномерному распределению жировых глобул, что обеспечивает гармоничное ощущение во рту и положительно отражается на вкусовом профиле.

Установленное влияние температуры сбивания объясняется тем, что при изменении термических условий формируется различная дисперсная структура жировой фазы. При более благоприятных режимах происходит сохранение летучих соединений и формирование мелкодисперсной структуры, что усиливает вкусовые ощущения. При менее оптимальных условиях часть ароматических и вкусовых веществ может теряться или изменяться, что снижает органолептическую оценку.

Таким образом, вкус масла формируется не только химическим составом, но и структурными особенностями продукта, которые в значительной степени зависят от содержания жира и температурных режимов процесса сбивания.

Текстура. Результаты исследования влияния различного уровня жира в сливках и температурных режимов сбивания на показатели текстуры масла показали, что оба этих фактора оказывают статистически значимое влияние на органолептическую оценку текстуры (P < 0,05)

(см. табл. 4).

Выявлено, что качество текстуры напрямую связано с химическим составом и физико-химическими свойствами жировой фазы. В частности, низкий показатель йодного числа (в пределах 25–27) способствует замедлению процессов окисления, что положительно отражается на формировании плотной, однородной и пластичной структуры масла. Снижение степени ненасыщенности жирных кислот приводит к повышению стабильности продукта и улучшению его консистенции.

Кроме того, установлено, что содержание жира в исходных сливках играет ключевую роль в формировании текстурных характеристик. Масло с высоким уровнем жира характеризуется равномерным распределением жировых глобул и сниженным содержанием влаги, что обеспечивает пластичность и однородность продукта. Вклад жирнокислотного состава в формирование текстуры является определяющим: около 80 % вариаций органолептической оценки связано именно с соотношением насыщенных и ненасыщенных кислот.

В результате наивысшие баллы по текстуре получили образцы, приготовленные из сливок с содержанием жира 35 % и сбитые при температуре 10 °С (см. рис. 8). Такой режим оказался оптимальным для формирования мелкодисперсной структуры жировой матрицы, обеспечившей высокую пластичность, однородность и общее потребительское восприятие продукта.

Общая оценка. Наивысшие суммарные органолептические показатели получило масло, произведённое из сливок с содержанием жира 35 % при температуре сбивания 10 °C. Данные образцы отличались гармоничным сочетанием цвета, внешнего вида, вкуса, аромата и текстуры, что обеспечивает их высокую потребительскую привлекательность (см. рис. 8).

Выводы

Наибольший выход масла с повышенным содержанием сухих веществ был получен при использовании сливок, нормализованных до 35 % жира и сбитых при температуре 10 °С. В этих условиях отмечалось пониженное содержание влаги и обезжиренных сухих веществ, что способствовало формированию оптимальной структуры продукта.

Органолептические показатели – цвет, внешний вид, вкус и текстура – достигали наилучших значений при производстве масла из сливок с содержанием жира 35 % при температуре сбивания 10–12 °С. Это объясняется тем, что такой режим обеспечивает равномерное распределение жировых глобул, минимизацию влаги и формирование пластичной и однородной консистенции, что напрямую отражается на органолептическом восприятии.

Таким образом, уровень жира в сливках и температурный режим сбивания оказывают решающее влияние как на выход продукта, так и на его качественные характеристики. Практическая значимость проведённого исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы для совершенствования технологии сбивания масла на мелкотоварных фермах и в условиях домашнего производства, обеспечивая получение продукта с высокими потребительскими свойствами и стабильным качеством.