Немецкое крестьянство Оренбуржья по подворным карточкам сельскохозяйственной переписи 1920 г.

Бесплатный доступ

В статье впервые представлен статистический материал по численности дворов и количеству населения, а также системы хозяйствования немцев Оренбуржья периода заключительного этапа Гражданской войны. С 1919 г. по 1921 г. основная часть немецкого крестьянства входила в состав Ток-Чуранского кантона Малой Башкирии, подворные карточки сельскохозяйственной переписи 1920 г. которых сохранились в Национальном архиве Республики Башкортостан. При обработке данного первоисточника стало известно, что, несмотря на уменьшение численности немецкого населения, произошедшее за годы революций и Гражданской войны, и общий упадок в экономической сфере жители колоний-поселений продолжали вести сравнительно крепкие больше чем в половине случаев фермерские хозяйства.

Немцы, крестьянство, экономика, демография, гражданская война, сельскохозяйственная перепись населения, подворные карточки

Короткий адрес: https://sciup.org/148330841

IDR: 148330841 | УДК: 94(112.2)(470.57)«1920» | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-4-12-25

Текст научной статьи Немецкое крестьянство Оренбуржья по подворным карточкам сельскохозяйственной переписи 1920 г.

EDN: AVOQWY

Россия исторически складывалась как полиэтничная и многоконфессиональная страна, где в течение веков происходили миграционные процессы не только среди коренных этносов внутри страны, но и народов других государств, одним из которых были немцы.

Массовое переселение немецкого этноса в Российское государство началось со второй половины XVIII в., когда вблизи Саратова, Санкт-Петербурга, на Волыни, в Причерноморье, Закавказье и Бессарабии начали возникать немецкие моноэтничные поселения. К 1897 г. численность немцев России достигала 1 млн 790 тыс. человек 1 . С количественным ростом этноса новые группы «дочерних» колоний появлялись уже далеко от западных границ государства – на Урале и в Сибири.

данным переписи 1897 г., в Оренбургской губернии насчитывалось 5457 немцев, из которых 4768 чел. (более 87%) проживали в сельской местности 2 . К 1915 г. в результате дальнейшего переселения и естественного прироста только в Оренбургском уезде насчитывалось 55 колоний и хуторов католиков и лютеран, 22 колонии и один хутор меннонитов. Число отдельных домохозяйств немцев доходило до 850 дворов с общим числом жителей 6430 человек 3 .

Переселяясь на новые приобретенные участки, дополнительно арендуя государственные и частные земли, немецкое крестьянство успешно занималось земледелием. Благодаря хозяйственным традициям и трудолюбию немцы в короткий срок налаживали крепкие крестьянские хозяйства на Южном Урале.

Революции 1917 г. и Гражданская война вызвали кризис во всех сферах социальноэкономической жизни страны. Изменение численного состава, уровень падения общих посевов и количества рабочего скота в земледельческом регионе периода общероссийского кризиса можно проследить на примере традиционно крепких немецких хозяйств Оренбуржья. Для решения этих задач нами были использованы сохранившейся материалы первоисточника сельскохозяйственной переписи 1920 г.

Целью публикации является выявление изменений социально-экономического положения немецкого крестьянства в период Гражданской войны. В связи с этим были поставлены задачи: 1) на основе сплошного исследования подворных карточек переписи 1920 г. – подсчет количества дворов и числа жителей колоний поселений Ток-Чуранского кантона Малой Башкирии; 2) рассмотрение положения немецкого крестьянства Оренбуржья в заключительный этап Гражданской войны, а точнее, расчет посевов каждого хозяйства с их последующей группировкой в зависимости от величины, что является общепринятым для анализа положения крестьянства в многоземельных, земледельческих регионах; 3) подсчет рабочего скота как основной тяговой силы у крестьян изучаемого периода; 4) сравнение полученных результатов в динамике с материалами переписей 1917 и 1926 гг.

Территориальными рамками исследования являются немецкие колонии-поселения Оренбургской губернии и уезда, которые с 1919 г. по 1921 г. входили в состав Люксенбургской и Уранской волостей Ток-Чуранского кантона Автономной Башкирской республики (Малой Башкирии). Хронологические рамки – 1920 г. (период непосредственного проведения переписи).

Методологической основой исследования являются принципы сравнительноисторического и системного анализа, а также количественные методы при обработке массового статистического материала.

ИСТОРИОГРАФИЯ

Изучению немецкого населения в России посвящено множество трудов. Уже к концу XIX - началу XX в. появились первые работы, описывающие историю переселения немецкого населения в Россию и создание колоний-поселений4, освещающие хозяйственный уклад5, были собраны и опубликованы законодательные акты по изучаемому населению6.

В советской историографии можно выделить работы П.К. Галлера, посвященные традициям, культуре, а также экономическим процессам, происходившим в поселениях поволжских немцев 7 ; Л.В. Малиновского, изучившего специфику развития немецких колоний Сибири 8 . Кроме того, издавались отдельные религиоведческие работы о немцах-меннонитах 9 .

Более детальное и всестороннее изучение российских немцев началось в конце 1980-х гг. С этого периода исследователи всесторонне рассматривали вопросы истории переселения и поселений, культуры, языка и традиций представителей данного этноса как в целом по России 10 , так и на региональном уровне 11 . Открывались научные центры (Немецкий исследовательский центр при Новосибирском университете, Центр изучения истории и культуры немцев России при Саратовском университете и пр.), музеи (Музей немецкой культуры в с. Ждановка Александровского района Оренбургской области, Музей истории и этнографии российских немцев в Новосибирске и пр.), была выпущена энциклопедия в трех томах «Немцы России» 12 .

Рост интереса к немцам в Оренбургском крае отмечается в начале 1990-х гг. и связан с созданием научно-исследовательского центра истории народов Южного Урала. В этот период историки, филологи и этнографы проводили научно-практические конференции, посвященные немцам Оренбуржья с изданием сборников материалов 13 . Несмотря на отток изучаемого населения в целом по стране данная тема продолжала быть актуальной и в 2000-е гг. По немцам Оренбургской области продолжали разрабатываться новые темы научных исследований, проводилась публикация архивных материалов 14 .

Несмотря на большое количество работ по Гражданской войне и положению крестьянства в первые годы советской власти 15 , в том числе и Южного Урала 16 , вопросам изменения демографических показателей и хозяйственного уклада немцев Оренбургской губернии не уделялось отдельного внимания.

Источники. Для сравнительной характеристики по количеству населения и средним посевам в отдельных населенных пунктах Оренбургского уезда нами использовались опубликованные материалы переписей 1917 17 и 1926 18 годов. Применялись данные итогов переписи 1920 г., которые по территориям Малой Башкирии содержат лишь общие итоговые данные по кантонам (без разделения по национальным признакам, волостям, населенным пунктам) 19 .

Основным источником в данном исследовании являются подворные карточки сельскохозяйственной переписи 1920 г. В период пребывания основной части немецкого населения Оренбургского края в составе Малой Башкирии осенью 1920 г. в РСФСР была проведена первая советская сельскохозяйственная перепись населения. Она являлась первым всеобщим социологическим исследованием на территории советского государства, которое не только проходило в условиях политических, экономических и социальных катаклизмов (прошедшие революции, продолжающаяся Гражданская война, проводимая политика военного коммунизма), но и была их следствием. Руководство страны нуждалось в новых данных о численности населения, положении промышленности и аграрного производства для дальнейших реформ и преобразований в государстве. Следует учесть, что в некоторых регионах РСФСР (Белоруссия, Крым, Дальний Восток, горные районы Кавказа и пр.) перепись не была осуществлена из-за продолжающихся военных действий.

Коллекции данного первоисточника сохранились не по всем регионам страны и часто не в полном объеме. Подворные карточки переписи 1920 г. имеются в Нацио- нальном архиве Республики Карелия (НАРК. Ф. Р-122); Государственном архиве Тверской области (ГАТО. Ф. Р-1020); Государственном архиве Новосибирской области (ГАНО. Ф. Р-1328); Государственном архиве Брянской области (ГАБО. Ф. Р-102); в Объединенном государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО. Ф. Р-83 и Р-694); Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО. Ф. Р-548. Оп. 5); Национальном архиве Республики Башкортостан (НА РБ. Ф. Р-470, Р-472). В работе мы используем подворные карточки сельскохозяйственной переписи 1920 г. по Ток-Чуранскому кантону Малой Башкирии (НА РБ. Ф. Р-472. Д. 874-881).

Обработкой подобных документов в стране занимались: группа исследователей под руководством А.М. Бауфала (подворные карточки переписи 1916 г. по Томской губернии) 20 ; В.Н. Разгон, Д.Н. Белянин, А.В. Разгон (подворные карточки переписи 1917 г. по Алтайскому краю) 21 ; Н.В. Тумурхонова (подворные карточки некоторых населенных пунктов переписи 1917 г. по республике Бурятия) 22 . Огромным массивом всех сохранившихся подворных карточек переписи 1917 и 1920 гг. по Уфимской губернии (в последней, – не затрагивая территории выделенной в 1919 г. Малой Башкирии) занимался М.И. Роднов. Результатами его научных изысканий стала серия справочников и статей по уездам изучаемой губернии, с данными по количеству дворов, членов семьи, этническому составу, количеству посевов и рабочего скота, написан ряд научных статей и монографий по крестьянству изучаемого периода 23 .

В первоисточнике переписи 1920 г. фиксировались фамилия, имя и отчество хозяина каждого двора (семьи), его национальность, численность и возраст членов семьи, количество скота, птицы, посевов полевых и огородных культур. Отмечалось число имевшихся ульев пчел, наличие виноградников и промышленных заведений в хозяйстве (маслобойки, мельницы и пр.). Изучение подворных карточек позволяет исследователям восстановить националь- ный и численный состав населения, рассмотреть экономику и хозяйство крестьянства региона, выделяя общее и особенное в зависимости от территории проживания, народностей и пр.

Кроме того, данный вид документа вызывает большой интерес у краеведов и исследователей родословных. В Национальном архиве Республики Башкортостан все первоисточники сельскохозяйственных переписей 1917, 1920 гг. полностью оцифрованы, документы 1917 г. имеются в открытом доступе в сети Интернет.

В основу данной работы легли материалы, полученные в результате сплошной обработки подворных карточек сельскохозяйственной переписи 1920 г. по Малой Башкирии. Нами учитывались национальность, количество дворов и населения каждого населенного пункта, количество рабочего скота и посевы каждого отдельного двора. Приводимая в работе группировка крестьянских хозяйств (на пять групп) по количеству посевов применялась еще земскими статистиками Южного Урала конца XIX - начала XX в. 24 , где земледелие являлось основой крестьянского хозяйствования, а рабочий скот использовался в качестве живой тяговой силы. Молочное животноводство и огородничество в регионе находились в зачаточном состоянии. Данную традицию теоретически обосновал и продолжил М.И. Роднов при обработке подворных карточек сельскохозяйственной переписи 1917 и 1920 гг. по Уфимской губернии 25 , чью методику мы использовали в данной работе.

После прошедших революций 1917 г. и в ходе Гражданской войны по соглашению, заключенному между центральной Советской властью и Башкирским правительством от 20 марта 1919 г., была образована Советская Автономная Башкирия (Малая Башкирия). Согласно документу, новое государственное образование расположилось на обширных территориях южной части Уфимской и северной части Оренбургской губернии (части Оренбургского, Орского, Верхнеуральского, Бузулукского, Троицкого, Челябин- ского, Шадринского, Екатеринбургского, Красноуфимского, Златоустовского, Уфимского и Стерлитамакского уездов) в местах компактного проживания башкир. Административными единицами Малой Башкирии являлись кантоны. Первоначально их было тринадцать (Джинтировский, Кипчакский, Усерганский, Бурзян-Тангауровский, Та-мьян-Катайский, Аргаяшский, Кущинский, Дуванский, Кудейский, Табынский, Юрма-тинский, Ток-Чуранский, Яланский). Сами кантоны молодой республики представляли собой частью оторванные друг от друга «островки», объединяющие под собой не только башкирские села, но и соседствующие с ними населенные пункты.

По соглашению 1919 г. практически вся часть немецкого крестьянства Оренбургского уезда вошла в состав Ток-Чуранского кантона Малой Башкирии, охватывающего территории современных Александровского, Переволоцкого, Новосергиевского, Красногвардейского и Шарлыкского районов Оренбургской области (территории между реками Большой Ик и Малый Уран).

На момент проведения переписи 1920 г. Ток-Чуранский кантон Малой Башкирии состоял из восьми волостей – Бухаринской, Кипчакской, Ново-Башкирской, Ново-Му-синской, Токской, Юмран-Табынской, Люк-сенбургской и Уранской, две последние состояли преимущественно из немецких колоний-поселений.

При изучении первоисточника сельскохозяйственной переписи 1920 г. по Ток-Чуранскому кантону, а именно рассмотрении немецкого населения, стало известно, что единичные случаи проживания немцев отмечены в Кипчакской волости. Из них две семьи (18 человек) проживали при мельнице с. Верхне-Кунакбаево и девять семей (77 человек) вместе с русским населением на хуторе Смирнова 26 .

Основная часть немецкого крестьянства Оренбургского края аккумулировалась в Люк-сенбургской и Уранской волостях. Сама Люк-сенбургская волость была выделена в 1919 г. из Кипчакской волости Ток-Чуранского кан- тона Малой Башкирии, куда относились поселения, ранее входившие в состав Бузулукского уезда Самарской губернии. Всего на момент переписи волость состояла из 16 населенных пунктов, 14 из которых были с преобладающим или полностью немецким населением. Наиболее крупными немецкими колониями были Богомазов, Долинск, Донское, Луговск, Подольск. Немцы проживали компактно, нередко в их поселениях отмечены 1-2 двора русских или украинцев. Исключением были хутор Ваканов и Четырех-Товарищество, состоявшие из русского, украинского и мордовского населения (табл. 2).

На основе подсчетов , выполненных по материалам подворных карточек, установлено, что к осени 1920 г. общее количество дворов в Люксенбургской волости составляло 474, в них проживало 3013 чел., из них немцев насчитывалось 408 дворов (2597 чел.), что составляло 87% всего населения волости. Остальные жители были представлены 52 дворами (324 чел.) украинцев, 13 дворами русских (81 чел.) и одним двором мордвы (11 чел.) 27 .

Уранская волость была образована в 1918 г., а в 1919 г. вошла в состав Ток-Чуранского кантона. По данным сохранившейся коллекции подворных карточек сельскохозяйственной переписи 1920 г., в состав волости входило 26 населенных пунктов с общим количеством дворов 839 (5714 чел.), из них немецких – 833 (5683 чел.), т.е. доля немецкого населения составляла 99% (табл. 3). Крупнейшими немецкими поселениями были Деевка, Добровка, Каменка, Петровка, Романовское и Хортица. Русское население было представлено 4 дворами (21 чел.), башкир и белорусов насчитывалось по одной семье на волость, с численностью по 5 чел. на двор 28 .

Для рассмотрения динамики численности немецкого населения за годы революций и в ходе Гражданской войны были сопоставлены статистические данные 1917, 1920 и 1926 гг. по количеству дворов и населению в отдельных населенных пунктах с преобладающим или полностью немецким населением (табл. 1).

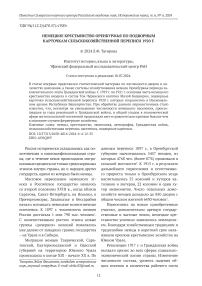

Таблица 1 . Изменения численности немецкого крестьянства по данным переписей 1917, 1920 и 1926 гг.

|

Населенный пункт |

Год переписи |

Количество дворов (хозяйств) |

Число жителей |

|

Алисово |

1917 г. |

70 |

312 |

|

1920 г. |

31 |

210 |

|

|

1926 г. |

36 |

188 |

|

|

Добровка |

1917 г. |

91 |

388 |

|

1920 г. |

44 |

273 |

|

|

1926 г. |

44 |

249 |

|

|

Долиновка |

1917 г. |

102 |

380 |

|

1920 г. |

38 |

257 |

|

|

1926 г. |

40 |

262 |

|

|

Деевка |

1917 г. |

153 |

500 |

|

1920 г. |

50 |

356 |

|

|

1926 г. |

51 |

286 |

|

|

Клубниково |

1917 г. |

90 |

356 |

|

1920 г. |

36 |

225 |

|

|

1926 г. |

24 |

141 |

|

|

Хортица |

1917 г. |

124 |

499 |

|

1920 г. |

45 |

342 |

|

|

1926 г. |

40 |

223 |

Источники: Данные по 1917 г.: Алфавитный список населенных мест Оренбургской губернии по данным сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года. Оренбург, [Б. и., Б. г.]. С. 10. Данные по 1920 г. подсчитаны автором 29 . Данные по 1926 г.: Список населенных мест 1926 г. по Оренбургской губернии (10% выборочн. и динамич. с.-хоз. переписей). Оренбург, 1926. С. 18-19.

Таблица 2. Люксенбургская волость Ток-Чуранского кантона по сельскохозяйственной переписи 1920 г.

|

Селение |

Л о о к q оЗ К О 2 05 X |

о * со о X О q |

>s Ц 0J S * О Ц о S |

05 И Ф Ф о 2 Л ч св С ч |

05 О ф Ф Л О и и О ф £ ° |

со ф ю 03 ^ Л Ф Л ф О ф о о Ч Е |

£ о о ф ф о 2 Ф ф ~ ° о ^ И о |

о и ф ф о 2 . ф u ф 3 4 а о О гЧ ч 4 |

£ о и ф ф о . 2 ф « 4 Л LQ Он ^н О 1 5 ° q гн |

£ о и . ф ф ф ф О Ч К U-) ф ^ Он 2 ° 3 ГП ” ф |

|

Аненское |

немцы |

15 |

90 |

172 |

55 |

1 |

1 |

1 |

7 |

5 |

|

Благодатное хутор |

немцы |

11 |

50 |

130,18 |

31 |

3 |

— |

3 |

2 |

3 |

|

Богомазов |

немцы |

44 |

275 |

695,25 |

190 |

3 |

3 |

10 |

7 |

21 |

|

русские |

1 |

8 |

1,5 |

— |

— |

1 |

— |

— |

— |

|

|

Ваканов хутор |

украинцы |

8 |

46 |

74,75 |

29 |

— |

2 |

4 |

— |

2 |

|

русские |

2 |

10 |

10,18 |

4 |

— |

— |

2 |

— |

— |

|

|

Долинск |

немцы |

46 |

283 |

617,98 |

208 |

8 |

4 |

5 |

6 |

23 |

|

украинцы |

1 |

10 |

4,5 |

2 |

— |

— |

1 |

— |

— |

|

|

Донское |

немцы |

48 |

283 |

622,24 |

187 |

13 |

2 |

8 |

4 |

21 |

|

Ишалка |

немцы |

36 |

225 |

436,25 |

131 |

5 |

4 |

6 |

8 |

13 |

|

русские |

1 |

4 |

17 |

3 |

— |

— |

— |

— |

1 |

|

|

Каменец |

немцы |

32 |

214 |

532 |

140 |

7 |

— |

4 |

— |

21 |

|

украинцы |

1 |

8 |

4 |

2 |

— |

— |

1 |

— |

— |

|

|

Красиково |

немцы |

35 |

233 |

573,61 |

117 |

2 |

5 |

4 |

5 |

19 |

|

русские |

1 |

11 |

6 |

3 |

— |

— |

1 |

— |

— |

|

|

Кутерля |

немцы |

24 |

165 |

536 |

131 |

1 |

1 |

— |

4 |

18 |

|

Луговск |

немцы |

41 |

268 |

663,24 |

171 |

4 |

3 |

4 |

5 |

25 |

|

русские |

2 |

10 |

17 |

4 |

— |

— |

1 |

1 |

— |

|

|

Плешаново |

немцы |

23 |

178 |

672,25 |

136 |

— |

— |

3 |

2 |

18 |

|

русские |

1 |

6 |

22,75 |

2 |

— |

— |

— |

— |

1 |

|

|

Подольск |

немцы |

41 |

274 |

734 |

187 |

4 |

3 |

7 |

5 |

22 |

|

русские |

2 |

13 |

— |

2 |

2 |

— |

— |

— |

— |

|

|

украинцы |

1 |

10 |

4 |

2 |

— |

— |

1 |

— |

— |

|

|

Светло-Озеро хутор |

немцы |

11 |

52 |

113,6 |

37 |

— |

— |

6 |

3 |

2 |

|

украинцы |

3 |

19 |

31,86 |

6 |

— |

— |

2 |

— |

1 |

|

|

русские |

1 |

7 |

11,5 |

3 |

— |

— |

— |

1 |

— |

|

|

Хутор на Току |

немцы |

1 |

7 |

2,5 |

4 |

— |

1 |

— |

— |

— |

|

ЧетырехТоварищество |

украинцы |

38 |

231 |

353,45 |

112 |

— |

2 |

20 |

13 |

3 |

|

русские |

2 |

12 |

12,87 |

3 |

— |

1 |

1 |

— |

— |

|

|

мордва |

1 |

11 |

9,25 |

3 |

— |

— |

1 |

— |

— |

|

|

Поволостные итоги: |

||||||||||

|

Немцы |

408 |

2597 |

6501,1 |

1725 |

51 |

27 |

61 |

58 |

211 |

|

|

Украинцы |

52 |

324 |

472,56 |

153 |

— |

4 |

29 |

13 |

6 |

|

|

Русские |

13 |

81 |

98,8 |

24 |

2 |

2 |

5 |

2 |

2 |

|

|

Мордва |

1 |

11 |

9,25 |

3 |

— |

— |

1 |

— |

— |

|

|

Всего |

474 |

3013 |

7081,71 |

1905 |

53 |

33 |

96 |

73 |

219 |

|

Подсчитано по : НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 876. Б. п.

Как видно из таблицы 1, за период с 1917 г. по 1920 г. количество дворов в населенных пунктах уменьшилось в 2-3 раза, чис- ленность населения сократилась примерно на 1/3. Это могло быть следствием как общих, характерных для всей страны периода крупнейшей демографической катастрофы XX в. – Гражданской войны, тенденций, так и миграционных процессов, возникающих по причинам «особого интереса» к немецким колониям как к сильным и крупным хозяйствам, «кулацким гнездам» края. Встречались единичные случаи объединения немецких дворов. Так, по данным первоисточника переписи 1920 г., в с. Канцеровском Уранской волости в одном дворе проживали две семьи с женами и детьми – К. Гейгрида и Б. Кассимуса30.

На основе анализа подворных карточек немецкого населения Ток-Чуранского кантона Малой Башкирии стало известно, что к осени 1920 г., несмотря на Гражданскую войну и политику военного коммунизма, немцы Оренбуржья продолжали отличаться сравнительно крепким хозяйством. В Люксенбург-ской волости общее количество посевов в немецких дворах к осени 1920 г. насчитывало 6501,1 дес., это в среднем по 16 дес. на двор. Поголовье рабочего скота у немецкого населения достигало 1725 голов, т.е. в среднем на один двор приходилось по 5 лошадей рабочего возраста (табл. 2). По Уранской волости Малой Башкирии общих посевов в немецких дворах насчитывалось 13 824,69 дес., или в среднем 17 дес. на двор. Количество лошадей рабочего возраста – 2677 голов, или в среднем по 4 на двор (табл. 3).

Если сравнить данные по средним посевным площадям 1917 и 1920 гг. отдельных населенных пунктов с преимущественно или полностью немецким населением, то в Долиновке сокращение посевов составило от 28,9 до 18,5 дес. на двор, в Петровке – от 24,4 до 14,3 дес. на двор, в Федоровке – от 15,9 до 12 дес. на двор, в Деевке – от 21,2 до 11,4 дес. на двор31 и т.д. Таким образом, за годы Гражданской войны у немецкого крестьянства Оренбуржья наблюдалась общероссийская тенденция сокращения посевов, которая в приведенных выше примерах составляла от 20 до 46% на населенный пункт. Данная тенденция обусловлена совокупностью демографических (сокращение населения, в том числе «рабочих рук» в хозяйстве по причинам военных действий, эпидемий) и экономических факторов, связанных с общей разрухой, политикой военного коммунизма и продразверсткой, которые вызывали зерновой дефицит, в том числе и на Южном Урале.

При сопоставлении данных «немецких» волостей с соседней Кипчакской волостью того же кантона, где посевов русского крестьянства (18% населения волости) приходилось в среднем 10,11 дес. на двор, башкирского (79% населения волости) – 3 дес. на двор и татарского (1% населения волости) – 1,19 дес. на двор 32 , становится очевидной сравнительная зажиточность немецкого крестьянства в тяжелые годы общероссийского кризиса.

Судя по данным подворных карточек среди немцев Оренбуржья было развито огородничество. Так, в Николаевке Уран-ской волости, состоящей из 34 дворов, 82,3% хозяйств засевали картофель, 64,7% – лук и морковь, 20,5% – сахарную свеклу и табак, 8,8% – капусту, 3% – огурцы 33 .

Несмотря на произошедшую революцию нередко в хозяйствах немецких крестьян отмечались наемные рабочие, часто обозначенные в подворных карточках как «прислуга», «кухарки». Так, в с. Донском Люксенбургской волости из 48 дворов в семи были указаны работники (до трех человек на двор) 34 .

В поселениях немцев к осени 1920 г. наблюдались беженцы, приезжавшие с охваченных боями территорий и селившиеся в одном дворе с колонистами. Например, в Подольске Люксенбургской волости семья Петра Левина проживала с пятью жильцами и пятью беженцами 35 . Переписчиками Ток-Чуранского кантона фиксировались все проживающие в хозяйстве, включая работников, жильцов и беженцев. Нами при проведении подсчетов (табл. 2, 3) данные категории исключались из состава семей.

Низкий уровень подготовки переписчиков, связанный с внутриполитической обстановкой в стране, приводил к нерегулярной записи данных о профессиях жителей

Таблица 3. Уранская волость Ток-Чуранского кантона по сельскохозяйственной переписи 1920 г.

|

Селение |

н о л д ей О S ей Д |

м н « со О X о д и S |

S О) д О) н S * О д S |

ей со о с л $ С ч |

ей н о О) и Й S Р ° С Си |

со си ю О и СО о ч д |

о м О) и о д и и а 4 о ^ и о Ч ч |

о м О) и о д . “ й л « а о О ^н И 1 ЕЧ ^ |

S о со си о . о ^ « 4 л 1_Г) 2 । ° ЕЧ гН |

О м . О) и и О) О Ч ЕЕ ТЛ и ^н Л 2 а д ° л ЕЧ и |

|

Алисово |

немцы |

30 |

197 |

661,75 |

122 |

6 |

1 |

— |

3 |

20 |

|

русские |

1 |

13 |

— |

2 |

1 |

— |

— |

— |

— |

|

|

Деевка |

немцы |

49 |

351 |

561 |

111 |

12 |

5 |

10 |

5 |

17 |

|

белорусы |

1 |

5 |

— |

1 |

1 |

— |

— |

— |

— |

|

|

Добровка |

немцы |

44 |

273 |

634 |

127 |

6 |

1 |

6 |

16 |

15 |

|

Долиновка |

немцы |

38 |

257 |

704 |

124 |

1 |

— |

7 |

6 |

24 |

|

Зеленое |

немцы |

27 |

183 |

451 |

111 |

2 |

— |

8 |

2 |

15 |

|

Канцеровская |

немцы |

40 |

297 |

585,38 |

130 |

1 |

3 |

9 |

7 |

20 |

|

Каменка |

немцы |

45 |

349 |

815 |

122 |

4 |

— |

4 |

10 |

27 |

|

Камышевка |

немцы |

29 |

177 |

529,5 |

93 |

2 |

2 |

4 |

3 |

18 |

|

Карагуй |

немцы |

30 |

202 |

721,42 |

111 |

2 |

— |

— |

1 |

27 |

|

русские |

1 |

5 |

1 |

2 |

— |

1 |

— |

— |

— |

|

|

Кичкас |

немцы |

34 |

237 |

650 |

113 |

2 |

2 |

4 |

8 |

18 |

|

Клубниково |

немцы |

36 |

225 |

466,5 |

102 |

10 |

— |

7 |

2 |

17 |

|

Кубанка |

немцы |

23 |

174 |

542,5 |

85 |

4 |

1 |

1 |

3 |

14 |

|

Любимовка |

немцы |

10 |

39 |

63,25 |

22 |

— |

2 |

7 |

1 |

— |

|

Николаевка |

немцы |

34 |

228 |

488,37 |

89 |

4 |

— |

6 |

7 |

17 |

|

Петровка |

немцы |

55 |

366 |

789,55 |

166 |

3 |

6 |

13 |

10 |

23 |

|

Погорное |

немцы |

5 |

35 |

36,5 |

14 |

— |

— |

4 |

1 |

— |

|

Претория |

немцы |

37 |

268 |

925,18 |

163 |

5 |

1 |

— |

— |

31 |

|

русские |

2 |

3 |

— |

3 |

2 |

— |

— |

— |

— |

|

|

При-Камешовое |

немцы |

3 |

22 |

4 |

6 |

2 |

— |

1 |

— |

— |

|

Родничное |

немцы |

30 |

231 |

576 |

118 |

1 |

1 |

3 |

3 |

22 |

|

Романовское |

немцы |

44 |

280 |

421,25 |

109 |

4 |

4 |

15 |

11 |

10 |

|

Сабангуловское |

немцы |

25 |

163 |

246,5 |

63 |

3 |

— |

9 |

8 |

5 |

|

Степановская |

немцы |

32 |

224 |

623,5 |

122 |

4 |

1 |

2 |

2 |

23 |

|

Суворовка |

немцы |

24 |

169 |

527,4 |

94 |

3 |

— |

1 |

5 |

15 |

|

башкиры |

1 |

5 |

2 |

1 |

— |

1 |

— |

— |

— |

|

|

Федоровка |

немцы |

39 |

254 |

471,35 |

84 |

9 |

— |

10 |

2 |

18 |

|

Хортица |

немцы |

45 |

342 |

836,79 |

185 |

4 |

1 |

— |

8 |

32 |

|

Черно-Озерное |

немцы |

25 |

140 |

493 |

91 |

2 |

3 |

1 |

5 |

14 |

|

Поволостные итоги |

||||||||||

|

Немцы |

833 |

5683 |

13 824,69 |

2677 |

96 |

34 |

132 |

129 |

442 |

|

|

Русские |

4 |

21 |

1 |

7 |

3 |

1 |

— |

— |

— |

|

|

Башкиры |

1 |

5 |

2 |

1 |

— |

1 |

— |

— |

— |

|

|

Белорусы |

1 |

5 |

— |

1 |

1 |

— |

— |

— |

— |

|

|

Всего |

839 |

5714 |

13 827,69 |

2686 |

100 |

36 |

132 |

129 |

442 |

|

Подсчитано по : НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 880. Б. п.

населенных пунктов. По сохранившимся сти почти все мужское население работало данным, в Ишалке Люксенбургской воло- на местной мельнице. Известно, что Данил

Винс был заведующим мельницей, Генрих и Корней Фот обозначены мельниками, Абрам Левен —угольщиком, Яков Видель и Иоган Фот – приемщиками 36 . В хуторе на Току Люксенбургской волости жил заведующий второй и третьей советской мельницами Яков Гиберт со своей семьей, состоявшей из восьми человек, рабочим и пятью жильцами 37 . В Каменке Уранской волости проживала семья Ивана Фризена, который содержал школу, где он и его 25-летний сын работали учителями 38 .

Конфессии немцев по Люксенбургской волости не фиксировались переписчиками. По Уранской волости меннонитами были отмечены немцы Николаевки, Федоровки и Сабангуловского (за исключением одного двора, жители которого записаны немца-ми-лютеранами) 39 .

Постановлением ВЦИК от 3 октября 1921 г. Люксенбургская волость была передана в состав Самарской, а Уранская волость – в состав Оренбургской губернии. Остальные волости Ток-Чуранского кантона в 1923 г. после очередной административной реформы были включены в состав Белебеев-ского кантона; в 1924 г. – присоединены к Киргизской АССР, а в 1927 г. переданы в состав Оренбургской губернии.

Сохранившиеся коллекции подворных карточек сельскохозяйственной переписи 1920 г. позволяют исследователям всесторонне рассматривать положение крестьянских хозяйств периода общественных катастроф, а именно последнего этапа Гражданской войны в стране. При изучении первоисточника переписи немецких дворов Ток-Чуранского кантона Малой Башкирии стало известно, что, несмотря на прошедшую Первую мировую войну, революции и продолжающуюся Гражданскую войну, вызвавшие резкое сокращение дворов и населения, оставшиеся немецкие крестьяне продолжали быть крепкими хозяйственниками, имели сравнительно большие посевы, более половины вели фермерские хозяйства (посевы свыше 15 дес.) и обладали достаточным количеством рабочего скота.

Они приспосабливались к веяниям времени и изменениям политики государства, продолжая активно заниматься земледелием и работать уже в советских учреждениях.