Неолитические захоронения в устье реки Зелинда (Северное Приангарье): погребальная практика и радиоуглеродная хронология

Автор: Марченко Ж.В., Гришин А.Е., Гаркуша Ю.Н., Кербс Е.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводятся новые материалы неолитических комплексов двух могильников Северного Приангарья, исследованных в 2012 г. в ходе работ Богучанской археологической экспедиции. Памятники расположены на устьевом участке р. Зелинды - правого притока Ангары. На стоянке Усть-Зелинда-1 выявлено два захоронения, на стоянке Усть-Зелинда-2 -пять. В статье приведено описание сохранившихся остатков погребений, охарактеризован погребальный ритуал, проанализированы радиоуглеродные даты, полученные по антропологическому материалу. На основе сравнительного анализа предметов материальной культуры установлено, что часть захоронений соответствует погребальным традициям исаковской культуры. Указаны основные признаки ритуальных действий - использование «охры», положение погребенного в позе «вытянуто на спине», головой на Ю - вверх по течению Ангары. Радиоуглеродные калиброванные значения возраста, нюансы ритуальной практики, типологические характеристики и состав инвентаря, а также особенности размещения могил на территории каждого памятника позволили выделить три хронологические группы погребений в рамках 7499-5583 кал. л.н. (5550-3634 кал. гг. до н.э.). Определено, что радиоуглеродная дата захоронений третьей хронологической группы (5718-5583 кал. л.н. (3769-3634 кал. гг. до н.э.)), следы погребальной практики и инвентарь находят аналогии в поздненеолитических погребениях исаковской культуры Южного Приангарья. Отмечено, что захоронения второй, наиболее многочисленной, хронологической группы (7157-6555 кал. л.н. (5208-4606 кал. гг. до н.э.)) имеют некоторые черты сходства с классической исаковской погребальной традицией. Дата погребения (безынвентарное) первой хронологической группы 7499-7317 кал. л.н. (5550-5368 кал. гг. до н.э.). В работе выдвигается гипотеза о формировании «протоисаковских» традиций в Северном Приангарье и их более позднем появлении в Южном Приангарье.

Северное приангарье, неолит, могильники, радиоуглеродная хронология, река зелинда

Короткий адрес: https://sciup.org/145146547

IDR: 145146547 | УДК: [902/652+903/5]"632"(571.53/55) | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.016-028

Текст научной статьи Неолитические захоронения в устье реки Зелинда (Северное Приангарье): погребальная практика и радиоуглеродная хронология

Несмотря на многочисленность исследованных памятников, в т.ч. стратифицированных комплексов Северного Приангарья, очевидна необходимость построения культурно-хронологической шкалы региона и обеспечение ее радиоуглеродными датами (см. напр.: [Бердников и др., 2020; Савельев и др., 2020; Weber et al., 2021; и др.]). Шкала формируется по керамическим типам и привязана в основном к стратифицированным памятникам Прибайкалья, Южного Приангарья и среднего Енисея. Поэтому особенно ценны закрытые комплексы (в т.ч. содержащие керамику): они позволяют произвести не только культурную атрибуцию археологического материала, но и его прямое радиоуглеродное датирование.

Материалы погребений традиционно являются одной из основ для формирования культурно-хронологических горизонтов (комплексов) как больших территорий, так и археологиче ских микрорайонов (см. напр.: [Окладников, 1950; Макаров, 2008]).

Широкомасштабные исследования показали, что в Северном Приангарье захоронения немногочисленны, отсутствуют такие крупные могильники, как в Прибайкалье и в Южном Приангарье [Окладников, 1950; Базалийский, 2012]. На североангарских памятниках имеется, как правило, от 1 до 10 погребений [Богучанская археологическая экспедиция…, 2015, с. 84–90, 127, 175, 255, 278, 293–395, 310, 328–329, 352–354, 390–391, 410–411, 420–421, 427–428, 441–444, 452, 453–454, 474–475, 492–493]. На некоторых могильниках, судя по особенностям погребальной практики, инвентарю и радиоуглеродным датам, такие небольшие скопления захоронений не образуют долговременных кладбищ и относятся к разным хронологическим периодам и культурным традициям. Отсутствие в погребениях керамических сосудов или вообще инвентаря часто затрудняет культурно-хронологическую атрибуцию, а также сопоставление поселенческих и погребальных материалов.

Цель настоящей статьи – ввести в научный оборот археологическую информацию о погребальной практике и результаты радиоуглеродного датирования неолитических захоронений памятников Усть-Зелинда-1, -2 как части одного из североангарских археологических микрорайонов.

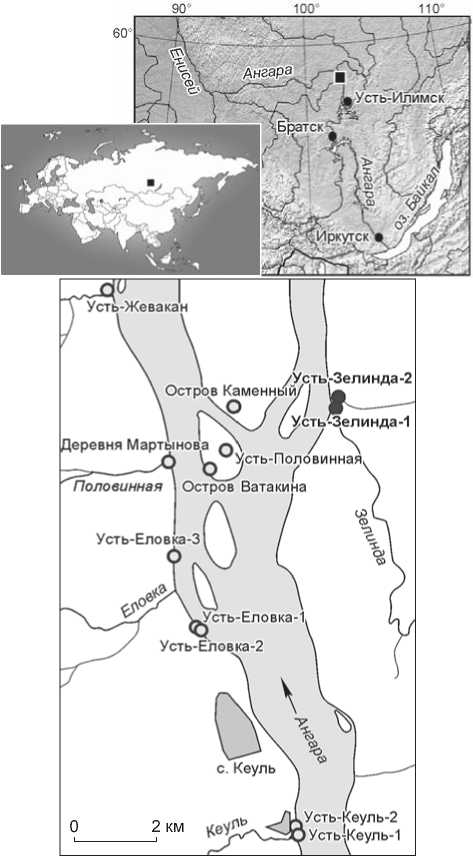

Характеристика археологических памятников

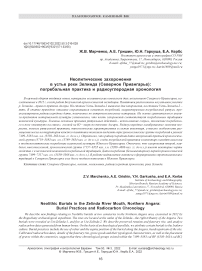

Памятники Усть-Зелинда-1 и -2, к настоящему времени полностью или частично затопленные, располагались на обоих берегах устьевого участка р. Зе-линда – правого притока Ангары (Усть-Илимский р-н Иркутской обл.) (рис. 1). Их разделяли по прямой 300–400 м (рис. 2, 1 ) [Богучанская археологическая экспедиция…, 2015, с. 445]. На данном участке реки

Рис. 1. Памятники Кеульско-Жеваканского микрорайона на Ангаре.

расположены два порога – Верхняя и Нижняя Кеуль-ские Шиверы. Могильники относились к скоплению археологических объектов, находившихся в 0,1–5,0 км друг от друга на ближайших островах (Каменный, Ватакина и др.) и в устьях левых притоков Ангары (Половинная, Еловка, Жевакан, Кеуль). Такое сосредоточение памятников можно рассматривать как археологический микрорайон, образовавшийся в месте сочетания разных природных объектов, актуальных для ангарского населения разных эпох. Сочетание сети островов, устьевых участков притоков, речных порогов наблюдается и на других участках Ангары [Богучанская археологическая экспедиция…, 2015, с. 445–477, Гришин и др., 2016, с. 4]. Предлагаем назвать данный микрорайон Кеульско-Жеваканским, поскольку в этом названии обозначены нижняя и верхняя границы территории микрорайона по течению реки, расстояние между которыми 14,5 км. В целом, объекты подобных микрорайонов целесообразно рассматривать в комплексе. К сожалению, пока это невозможно ввиду того, что опубликованы не все результаты многолетних работ Богучанской археологической экспедиции. В данной статье даны сведения о могильниках периода неолита «зелиндинской» части Кеульско-Жеваканского микрорайона. Отметим, что Усть-Зелинда-1, -2 – единственные в микрорайоне могильники, расположенные на правом (восточном) берегу Ангары.

Эти памятники, как и подавляющее большинство объектов Кеульско-Жеваканского микрорайона, были открыты Е.О. Роговским в 1997 г. и обследовались им в ходе разведок в 2007, 2011 гг. [2008, 2012]. На изучаемых объектах Усть-Зелинда-1, -2 Е.О. Роговским выявлены культурные слои поселений эпохи неолита и Средневековья, обнаружены признаки разновременных могильников. Авторами статьи данные

Рис. 2. Схема расположения памятников в устье р. Зелинда ( 1 ), раскопов 2012 г. ( 2 , 3 ) и неолитических могильников Усть-Зелинда-2 ( 2 , а , б ) и Усть-Зелинда-1 ( 3 , а ). В скобках – номера хронологических групп.

памятники исследовались в 2012 г. в рамках археологических работ Богучанской археологической экспедиции [Гаркуша и др., 2012; Марченко, Гаркуша, Гришин, 2012; и др.].

Усть-Зелинда-1

На могильнике обнаружены три захоронения, из них два (погр. 1 и 3) периода неолита. Захоронения находились в 9 м друг от друга на слегка наклонной площадке и различались по ориентации погребенных, а также особенностям погребальной практики, в т.ч. по формированию надмогильных сооружений (рис. 2, 3 ).

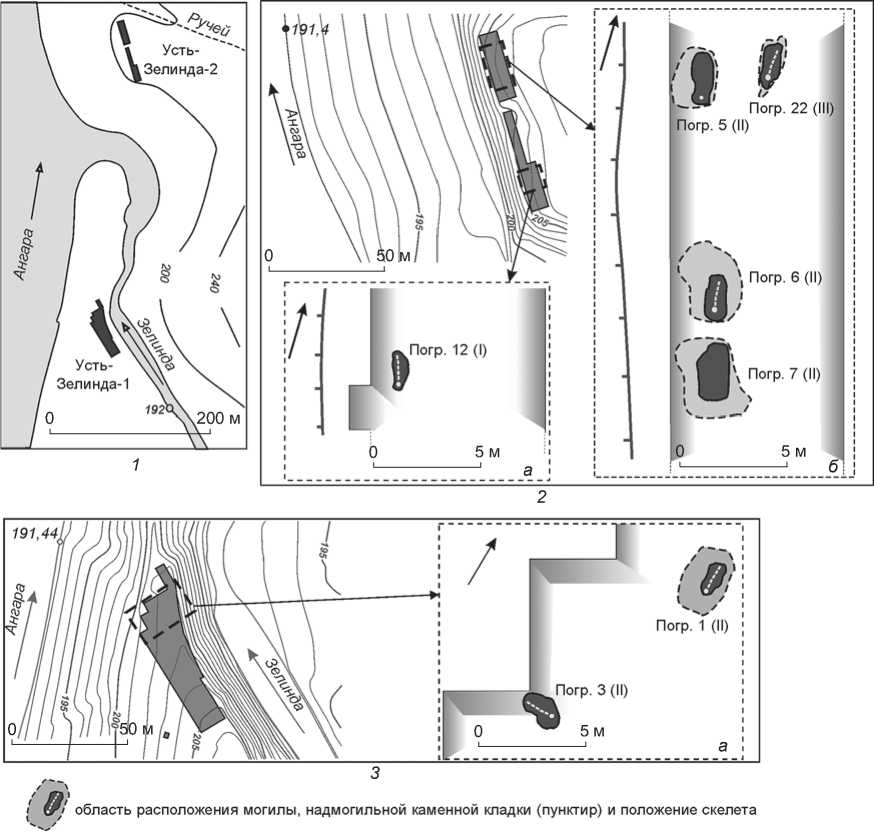

Погребение 1. Перекрыто сплошной каменной кладкой в виде овала (рис. 3, 1). Внешний контур образован средними валунами (крепида), заполнение – камнями меньшего размера, под которыми была подсыпка бордового цвета. Могильная яма ориентирована по линии С–Ю. Ее размеры по дну 1,65 × 0,7 м, глубина 0,27 м от уровня фиксации пятна. Дно горизонтальное, ровное. Яма равномерно заложена мелкими камнями до костей скелета. Следов нарушения могилы не отмечено.

На дне в слое бордового цвета залегали останки мужчины 30–40 лет (рис. 3, 2 ). Наибольшая интенсивность окраски – в южной части могилы, где находился череп. Скелет неполный; кости уложены в соответствии с анатомическим порядком. Очевидно, что тело подвергалось предынгумационным действиям, нарушившим целостность и, вероятно, комплектность скелета. Кости имели бордовый окрас, аналогичный цвету

Рис. 3. Неолитические погр. 1 ( 1–3 ) и 3 ( 4 ) могильника Усть-Зелинда-1.

1 – каменная кладка; 2 – погребение после выборки заполнения; 3 – подвеска из зуба животного; 4 – план погр. 3.

заполнения. Под костями таза (4 экз.) и внутри черепа обнаружены подвески каплевидной формы из трубчатой кости животного (рис. 3, 3 ). Радиоуглеродный возраст 6083 ± 44 л.н. (UBA-25017) (см. таблицу , рис. 4).

Погребение 3 (см. рис. 2, 3 , а ; 3, 4 ). Мелкие валуны были расположены по контуру могильной ямы. Яма ориентирована по линии В–З, границы условные. Размеры по дну 1,1 × 0,6–0,8 м, глубина от уровня фиксации 0,42–0,55 м. Дно уплощенное, с наклоном к СВ. В заполнении залегали мелкие камни. Имелись признаки нарушения первоначального заполнения.

На дне ямы in situ в анатомическом порядке располагались частично сохранившиеся ко сти скелета мужчины 50–60 лет. Умерший был уложен вытянуто, на живот, головой на В (перпендикулярно Ангаре), кисти сведены в районе таза. Возможно преднамеренное нарушение анатомической целостности в области тазовых костей. В придонной части могилы име- лась подсыпка бордового цвета, наиболее выраженная около черепа. Справа от черепа находились каменная плитка и уплощенный мелкий валун. Берцовые кости были обрублены у колен. Их дистальные части располагались на дне дополнительной ямки глубиной 25 см, вырытой в западной части могилы, на удалении от остальной части скелета, но в анатомическом порядке, согласно положению и общей его ориентации. Могила сравнительно небольшая в длину, вероятно, предназначенная для помещения скелета, уже подвергшегося специфическим манипуляциям.

Следы предынгумационных действий – поза «ничком», фиксация рук за спиной, отрубание ног, нетипичная ориентировка покойного – соответствуют особому ритуальному сценарию, например, «обезвреживанию» умершего. Это подчеркивает экстраординарность комплекса. Радиоуглеродный возраст 5874 ± 35 л.н. (UBA-25019) (см. таблицу , рис. 4).

Результаты радиоуглеродного датирования антропологических материалов из памятников Усть-Зелинда-1, -2

|

Погребение |

Индекс |

14С-возраст, л.н. |

Радиоуглеродная дата, ±2σ |

δ13С, ‰ |

δ15N, ‰ |

C:N атом. . |

|

|

кал. л.н. |

кал. гг. до н.э. |

||||||

|

Усть-Зелинда-1 |

|||||||

|

1 |

UBA-25017 |

6083 ± 44 |

7157–6795 |

5208–4846 |

–19,9 |

12,3 |

3,3 |

|

3 |

UBA-25019 |

5874 ± 35 |

6788–6559 |

4839–4620 |

–19,8 |

12,8 |

3,6 |

|

Усть-Зелинда-2 |

|||||||

|

5 |

UBA-25020 |

5888 ± 57 |

6882–6555 |

4933–4606 |

– |

– |

– |

|

6 |

UBA-25021 |

5077 ± 34 |

5910–5740 |

3961–3791 |

–20,6 |

13,3 |

4,1 |

|

12 |

UBA-25022 |

6499 ± 40 |

7499–7317 |

5550–5368 |

–20,3 |

12,4 |

3,3 |

|

22 |

UBA-25023 |

4898 ± 36 |

5718–5583 |

3769–3634 |

–20,0 |

12,6 |

3,3 |

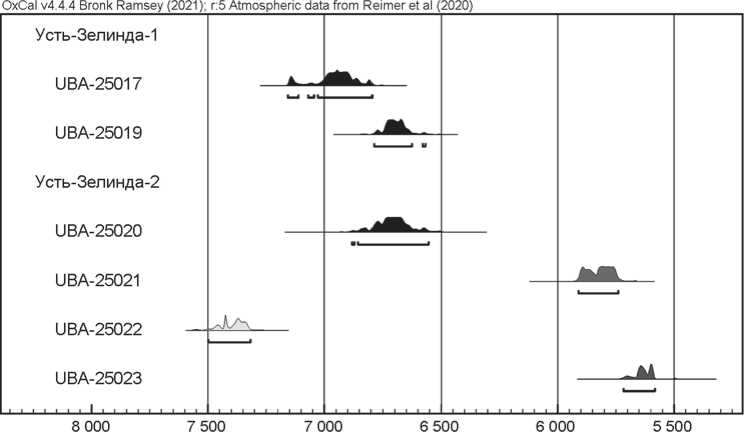

Радиоуглеродная дата, кал. л.н.

Рис. 4. График калиброванных радиоуглеродных значений возраста, л.н.

Усть-Зелинда-2

На памятнике изучены пять захоронений периода неолита. Все они были приурочены к краю террасы и ориентированы по линии С–Ю, параллельно Ангаре (см. рис. 2, 2 ). На северном краю раскопа цепочкой вдоль края террасы располагались погр. 5–7. Расстояние между погр. 6 и 7 составляло 1 м, между погр. 5 и 6 – 8 м. Погребение 22 находилось в 2 м от погр. 5, параллельно ему, погр. 12 – в южной части раскопа, в 45 м к югу от погр. 7.

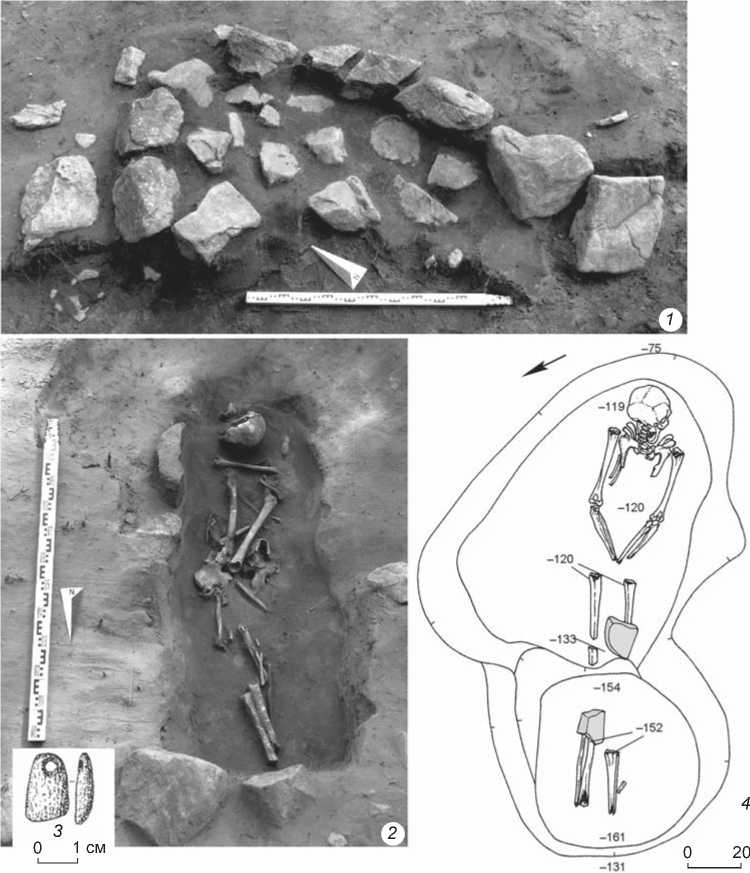

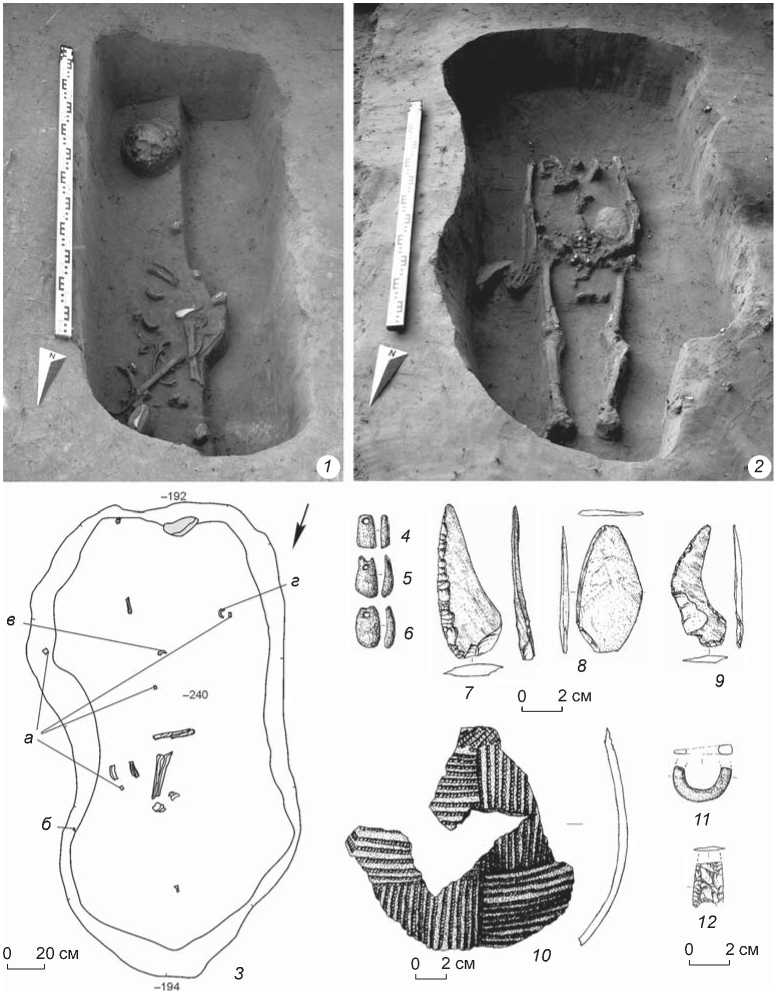

Погребение 5 (рис. 5, 1 ). На уровне древней поверхности зафиксирована однослойная неплотная кладка из мелких валунов и щебня, вытянутая по линии С–Ю. Ее размеры 2,9 × 2,0 м. Со временем кладка сместилась по склону относительно могильной ямы. Среди камней и под ними отмечены следы прокаленного грунта, сажистой супеси и мелкие пятна супеси красного цвета («охра»). «Охра» обнаружена также под камнями и на уровне залегания костей; в основном заполнении она отсутствовала. Около восточной

Рис. 5. Неолитические погр. 5 ( 1 , 4 , 5 , 7 , 10 ), 6 ( 2 , 6 , 8 ) и 7 ( 3 , 9 , 11 , 12 ) могильника Усть-Зелинда-2.

1 , 2 – погребения после зачистки; 3 – план погребения; 4 – подвеска из кости; 5 , 6 – подвески из зубов животного; 7–9 – каменные ножи; 10 – фрагмент сосуда; 11 – кольцо; 12 – наконечник. a – каменные наконечники; б – подвески из зубов животных; в – каменный нож; г – кольцо.

стенки ямы в нижней части кладки находились фрагменты стенки сосуда (рис. 5, 10 ). Крупная часть сосуда и контекст ее залегания позволяют предполагать помещение предмета в ритуальных целях.

В южной части могилы кладка разрежена, что, возможно, связано с проникновением в яму. В заполнении встречались валуны и обломки небольших размеров. Вдоль западного края ямы и в заполнении прослежена полоса оранжевого прокаленного грунта. На дне ямы имелся слой красной супеси мощностью 5–12 см, содержавший разрозненные кости посткраниального скелета. Наибольшая интенсивность окраски отмечена в части, соответствующей изголовью. У дна яма приобрела прямоугольный контур, ее размеры 1,55 × 0,7 м. Глубина от уровня фиксации 0,65– 0,7 м. Дно ровное, горизонтальное.

В придонной части заполнения по центру залегали разрозненные фрагменты костей молодой женщины 14– 16 лет. Раздавленный череп окрашен наиболее интенсивно; краситель фиксировался в заполнении выше черепа на 10 см и в грунте ниже дна ямы до 7 см. Положение черепа указывает на первоначальную ориентировку тела головой на Ю; кости посткраниального скелета залегали бессистемно. Разреженность кладки и отсутствие крупных камней в южной части надмогильного каменного сооружения позволяют предполагать, что голова (череп?) была захоронена отдельно и позже.

Над разрозненными костями человека по центру ямы компактно залегали череп и нижние челюсти лисицы. Рядом находились три подвески из кости и зубов марала с отверстиями (рис. 5, 4 , 5 ). В центральной части ямы на дне обнаружены каменный нож (рис. 5, 7 ) и еще три подвески из зубов и кости. В заполнении были две аналогичные подвески и ретушированный отщеп. Радиоуглеродный возраст 5888 ± 57 л.н. (UBA-25020) (см. таблицу , рис. 4).

Погребение 6 . Перекрыто вытянутой по линии С–Ю кладкой размерами 3,0 × 3,8 м из валунов, которая несколько сместилась по склону террасы. В центральной части заполнения отмечены средние валуны и обломки, в придонной – участки красного грунта («охра»). Размеры могилы по дну 2,0 × 0,85–0,95 м, контур по форме близок к овалу (рис. 5, 2 ). Глубина ямы от уровня фиксации 0,2–0,3 м. Дно субгоризонтальное, ровное.

Умерший, взрослый (Adultus–Maturus), был уложен вытянуто на спину, ногами на С. Череп отсутствовал. Посткраниальный скелет находился in situ в анатомическом порядке. Явных следов постпогребальных нарушений могилы не отмечено. Скорее всего, тело было захоронено без головы. В районе костей отмечено самое интенсивное окрашивание. Видимо, «охрой» декорировалось именно тело, а не дно или заполнение ямы. Окрашенный грунт фиксировался на 5–7 см ниже уровня дна.

У костей таза, правого и левого предплечья, а также между бедренными костями обнаружено 46 подвесок из зубов марала с отверстиями (рис. 5, 6 ). Большая часть подвесок располагалась на костях. Положение подвесок, вероятно, соответствует композиции на предмете одежды. Под левым крылом таза, ближе к крестцу лежал острием в сторону головы каменный шлифованный нож (рис. 5, 8 ). Радиоуглеродный возраст 5077 ± 34 л.н. (UBA-25021) (см. таблицу , рис. 4).

Погребение 7. Надмогильное сооружение, вытянутое по линии С–Ю, состояло из скопления мелких, средних валунов и обломков камня. Его размеры 3,8 × 2,6 м. Контур могилы неправильной формы, ориентирован по линии С–Ю (см. рис. 5, 3 ). Яма нарушена, первоначальные размеры неопределимы. В южной части заполнения залегали средние валуны, вероятно, маркирующие грабительский шурф. Размеры могилы по дну 2,6 × 1,16–1,4 м, глубина от уровня фиксации пятна 0,45–0,5 м. Дно ровное, субгоризонтальное, возможно, тоже нарушенное. Красноватая подсыпка представлена отдельными пятнами.

В заполнении и на дне могилы бессистемно располагались небольшая часть ко стей нижних конечностей и фрагмент челюсти взрослого индивидуума (Adultus, 20–30 лет).

В центральной части ямы, возможно in situ , лежал комбинированный каменный нож (см. рис. 5, 9 ). В юго-западной части могилы, практически на дне, находились половинка каменного кольца и фрагмент каменного наконечника (см. рис. 5, 11 , 12 ). Остальные предметы – обломки каменных наконечников, каменный вкладыш и фрагмент подвески из зуба марала – явно перемещены.

Погребение 12. Не имело каменной кладки. Комплекс выявлен по пятну неоднородной светло-серой супеси. Могильная яма ориентирована вдоль края террасы по линии ССЗ–ЮЮВ. Границы ямы нечеткие (рис. 6, 1 ). Размеры могилы по дну 1,85 × 0,5–0,65 м, глубина 0,46 м. Дно горизонтальное, ровное. По два средних валуна располагались в заполнении над ногами и над центральной частью могилы.

Погребен мужчина 40–50 лет. Возможно, верхняя часть тела была смещена in corpore ближе к углу ямы при ингумации или позднем проникновении. Первоначальная поза – вытянуто на спине, головой практически на Ю (вверх по течению Ангары). На дне погребения прослежены размытые красно-бордовые пятна. Радиоуглеродный возраст 6499 ± 40 л.н. (UBA-25022) (см. таблицу , рис. 4).

Погребение 22. Каменная кладка частично разрушена наземным жилищем XX в. Размеры сохранившейся кладки 2,4 × 0,6–0,8 м. Могила ориентирована вдоль края террасы по линии С–Ю. В заполнении плотно залегали валуны (до 0,4 м в поперечнике), а также средние и мелкие обломки. Плита размерами

м

-237

в

0 2 cм

а

о

е б п

г

-232

л и ж

г

к

-235

з г н д

0 2 cм

20 cм

14 15

0 2 cм

Рис. 6. Неолитические погр. 12 ( 1 ) и 22 ( 2–15 ) Усть-Зелинды-2.

-

1 – погребение после зачистки; 2 – план погребения; 3 – керамический сосуд; 4 – роговое изделие; 5 – костяная основа вклады-шевого орудия; 6 – костяная проколка; 7, 8, 11 – изделия из трубчатой кости; 9 – подвеска из зуба животного; 10 – костяная игла;

-

12, 14, 15 – каменные наконечники; 13 – каменное тесло.

a – керамический сосуд; б – каменный наконечник; в – каменные наконечники стрел; г – подвески из зубов животных; д – каменное тесло; е – роговое изделие; ж – предметы из трубчатой кости животного; з – костяное вкладышевое орудие; и – костяная проколка; к – заготовка из камня; л – отщеп с ретушью; м – кости соболя; н – костяной игольник; о – каменный скребок; п – пятно красного красителя.

0,3 × 0,2 м была установлена вертикально в южной части ямы (в изголовье). Помимо камней в заполнении было выявлено три супесчаных прослойки. Признаков нарушения не зафиксировано. Могильная яма имела правильную овальную форму (см. рис. 6, 2 ). Ее размеры по дну 1,53 × 0,65 м, глубина от уровня фиксации 0,64–0,7 м. Дно ровное, субгоризонтальное.

Анатомический порядок костей скелета ребенка 8–9 лет был частично нарушен. Развал черепа затылочной частью вверх находился в южной части моги- лы. Анатомически правильное положение сохраняли только тазовые и бедренные кости. Судя по ним, умерший был уложен вытянуто на спину, головой на Ю. Остальные кости лежали бессистемно. Вероятно, тело погребенного было подвергнуто предынгумационным манипуляциям, нарушившим его целостность.

Около южной стенки (в изголовье) зафиксирован компактный развал баночного со суда (отсутствует ок. 1/3 от его объема) (см. рис. 6, 3). Между фрагментами находился концевой скребок (вероятно, зале- гавший непосредственно в сосуде). Под черепом обнаружен практически целый скелет соболя. К западу от черепа человека находилось скопление из 11 каменных наконечников стрел, под черепом – 2 аналогичных предмета, остальные залегали разрозненно (см. рис. 6, 14, 15). Отдельно от них располагался крупный каменный черешковый наконечник (см. рис. 6, 12).

На дне ямы среди костей погребенного бессистемно залегали: изделие из рога лося (см. рис. 6, 4 ), костяная проколка из грифельной кости лося (см. рис. 6, 6 ), полая трубочка с поперечными насечками (см. рис. 6, 7 ) и игольник из диафиза кости птицы (см. рис. 6, 11 ), в котором обнаружена костяная игла (см. рис. 6, 10 ); костяная основа копья (кинжала ?)* с двумя каменными вкладышами (см. рис. 6, 5 ), небольшое шлифованное тесло (см. рис. 6, 13 ), не менее 23 подвесок из зубов лося (см. рис. 6, 9 ), каменная заготовка и отщеп с ретушью. Между правой бедренной костью и орнаментированной костяной трубочкой – подпрямоугольное пятно красного минерала размерами 0,13 × 0,3 м. Радиоуглеродный возраст 4898 ± 36 л.н. (UBA-25023) (см. таблицу , рис. 4).

Результаты радиоуглеродного датирования

По антропологическим материалам почти для каждого неолитического захоронения обоих памятников получены радиоуглеродные определения (n = 6) в диапазоне от 6499 ± 40 (UBA-25022) до 4898 ± 36 л.н. (UBA-25023) (см. таблицу , рис. 4). Определения выполнены в лаборатории Центра по изучению климата, окружающей среды и хронологии Королевского университета в Белфасте (14 CHRONO Centre, Queens University, Belfast). Измеренный коллаген почти во всех образцах соответствует критериям качества (соотношение C:N в пределах 2,9–3,6 [DeNiro, 1985]), что позволяет считать почти все даты надежными. Исключением является дата для погр. 6. В образце из данной могилы атомарное соотношение C:N выше нормы (4,1), что требует перепроверки возраста. Вопрос о надежности даты для погр. 5 пока остается открытым: недостаточное количество материала не позволило провести дополнительные анализы (измерить соотношение C:N).

При сопоставлении 14С-дат, установленных по костям человека, наземных и морских млекопитающих из неолитических захоронений Байкала и Южного Приангарья, выявлен пресноводный резервуарный эффект (ПРЭ) [Nomokonova et al., 2013]. На основе регрессионного анализа для конкретных памятников этих регионов были разработаны модели коррек-

* Нижняя часть предмета утрачена, поэтому его интерпретация как насада копья носит характер предположения.

тировки возраста с использованием значений δ13С и δ15N [Schulting et al., 2014; Weber et al., 2016]. Поскольку все радиоуглеродные определения, которыми мы располагаем, получены только по образцам костей человека, а сравнительных измерений по наземным млекопитающим пока нет, проблема ПРЭ в Северном Приангарье и возможной коррекции 14С-дат в статье не обсуждается.

Результаты измерения стабильных изотопов δ13С и δ15N в костях всех погребенных людей на рассматриваемых могильниках близки (см. таблицу ). Это свидетельствует о сходном рационе питания, основу которого составляли, очевидно, мясо местных травоядных млекопитающих и рыба. Поэтому, если погрешность в определении возраста из-за ПРЭ, связанная с потреблением речных ресурсов (рыбы), будет в дальнейшем выявлена, то она не изменит относительную хронологию захоронений внутри данной выборки. Следовательно, при сопоставлении возраста погребений могильников Усть-Зелинда-1 и -2 с радиоуглеродными хронологиями культур Байкала и Южного Приангарья мы будем ориентироваться в первую очередь на аналогичные данные – хронологии, построенные по данным, определенным по костям человека, без поправки на ПРЭ [Weber et al., 2006; Базалийский, 2012].

Диапазоны калиброванных значений всех неолитических дат обоих памятников охватывают период 7499–5583 кал. л.н. (или 5550–3634 кал. гг. до н.э.)* [Reimer et al., 2020; Bronk Ramsey, 2009]. Наиболее ранний возраст установлен для погр. 12 могильника Усть-Зелинда-2 (7499–7317 кал. л.н.). Погребения 1 и 3 могильника Усть-Зелинда-1 имеют близкий возраст в рамках 7157–6559 кал. л.н. Синхронно им погр. 5 могильника Усть-Зелинда-2 (6882– 6555 кал. л.н.). На могильнике Усть-Зелинда-2 наиболее поздний возраст у погр. 22 (5718–5583 кал. л.н.), близкую позицию занимает погр. 6 (5910–5740 кал. л.н.).

Особенности погребальной практики

Для большинства описанных комплексов характерны такие признаки ритуальных действий, как ориентировка погребенных головой вверх по течению Ангары и поза «вытянуто на спине», наличие в заполнении камней, а также следов красного красителя в придонной части и/или на костях скелета. В целом, данные признаки фиксируются на многих памятниках эпохи неолита в Байкало-Енисейском регионе [Базалийский, 2012]. Все комплексы имеют следы постмортальных манипуляций над телом или постпогребального проникновения.

Отдельно рассмотрим ориентировку скелета перпендикулярно течению Ангары, наблюдаемую в погр. 3 могильника Усть-Зелинда-1. В подготовленном И.М. Бердниковым с соавторами обобщении по погребальным комплексам региона эта черта характеризуется как редкая [2021, с. 40]. При ее интерпретации стоит учитывать направление течения ангарских притоков, на побережье которых находятся рассматриваемые могилы. Например, некрополь на Сосновом Мысу (Северное Приангарье) располагается в нижней (по течению) части о-ва Соснового, напротив устья р. Ката (30 км к северу от устья Зелинды). Эта зона Ангары также обладает признаками археологического микрорайона. На участке длиной менее 4 км по реке зафиксирована группа островов. Здесь в Ангару впадают крупные притоки Ёдарма (слева) и Ката (справа) [Богучанская археологическая экспедиция…, 2015, с. 378–416, рис. 370]. На этом отрезке обнаружено 16 (!) археологических памятников. Мы полагаем, что захороненные в погр. 2, 4, 5, 7, 8 Соснового Мыса ориентированы головой вверх по течению Каты (т.е. на восток, перпендикулярно течению Ангары). Тела захороненных в погр. 3 могильника Усть-Зелинда-1 ориентированы головой на В, практически по направлению русла Зелинды на данном участке (рис. 2, 3 ).

Таким образом, на обоих памятниках получила отражение практика ориентации погребенного головой вверх по течению притока, а не Ангары. По разным причинам (место рождения, постоянного проживания, направление передвижения, и т.п.) приток оказывался более значимым, чем Ангара.

Хронология захоронений

Результаты радиоуглеродного датирования указывают на разновременность неолитических могил в устье Зелинды и позволяют выделить, как минимум, три хронологические группы (см. таблицу , рис. 2, 2 , 3 ; 4).

Первая хронологическая группа (7499– 7317 кал. л.н. (5550–5368 кал. гг. до н.э.)) – погр. 12 могильника Усть-Зелинда-2. Оно отличается от других захоронений отсутствием надмогильного сооружения, предметов сопроводительного инвентаря, обособленностью от других неолитических могил (см. рис. 2, 2, а). Дата погр. 12 совпадает с периодом формирования ближайшего датированного ранненеолитического некрополя на Сосновом Мысу (гр. 1) – 7567–7275 кал. л.н. [Савельев и др., 2020, с. 27]. Признаки ритуальной практики, зафиксированные в погр. 12, также находят соответствие в гр. 1 могильника Сосновый Мыс. Отличительной чертой может показаться ориентировка погребенных, однако мы считаем, что принцип ориентировки «головой вверх по реке» был один, но ориентиры разные.

Вторую хронологическую группу (7157– 6555 кал. л.н. (5208–4606 кал. гг. до н.э.)) образуют погр. 1 и 3 могильника Усть-Зелинда-1, а также погр. 5–7 могильника Усть-Зелинда-2. Разницу в возрасте между погр. 5 и 6 – 811 радиоуглеродных лет – мы объясняем ненадежностью более молодой даты погр. 6. О хронологической близости двух захоронений свидетельствует не только планиграфия, но и наличие надмогильных выкладок, сходство в наборах погребального инвентаря (подвески из зубов марала и каменные ножи), активное использование в обряде красного минерала. Все три погребения (5–7) располагаются в северной части некрополя и образуют цепочку вдоль края террасы (см. рис. 2, 2 , б ).

Каменный инвентарь погр. 5–7 на фоне остальных неолитических захоронений на могильниках Усть-Зелинда-1, -2 выделяется своеобразием. Представленные в нем ножи сделаны на удлиненных отщепах. Два ножа двойные, выпукло-вогнутые с комбинированным оформлением лезвий (погр. 5, 7). Вогнутое лезвие выполнено шлифовкой, выпуклое – бифаси-альной ретушью. Подобные двойные ножи известны в захоронениях исаковской культуры [Окладников, 1950, с. 175, рис. 26]. Третий нож, изготовленный на округлой плитке, имеет удлиненно-овальную форму (погр. 6). У него выпуклое лезвие. Лезвие и обушок шлифованные.

Шесть других каменных предметов – наконечники стрел, вкладыши, фрагмент кольца – встречены только в погр. 7. Три наконечника стрел представлены фрагментами с признаками бифасиальной обработки. У двух наконечников, вероятно, было треугольное перо с вогнутой базой. Третий наконечник, скорее всего, имел слабовыпуклый насад. Одна пластина-вкладыш обломана, подвергалась бифасиальной обработке. На второй пластине выемка в дистальной части обработана ретушью с дорсала. Кольцо шлифованное.

Облик и со став инвентаря, а также следы погребальной практики на погр. 5–7 памятника Усть-Зелинда-2, на наш взгляд, в целом, вписываются в ритуальную практику исаковской культуры [Там же, с. 165–190; Базалийский, 2012, с. 82, 84]. Радиоугле- родные даты исаковских могильников Южного Приангарья соответствуют более позднему времени – 6000/5800–5200 кал. л.н. [Базалийский, 2012, с. 81–83, табл. 5; Weber et al., 2016], чем захоронения второй хронологической группы памятника Усть-Зелинда-2, т.е. североангарские материалы древнее «классических» южноангарских исаковских комплексов.

В рамках проблемы хронологии керамических типов интересен фрагмент крупной стенки сосуда из верхней части заполнения погр. 5 могильника Усть-Зелинда-2 (см. рис. 5, 10 ), в частности, с точки зрения определения его возраста в сравнении с типологически близкой посудой Приангарья. Оценка контекста нахождения этого предмета не может быть однозначной. Однако размер и условия залегания (между камнями кладки и частично под ними) фрагмента позволяют рассматривать его как ритуальный предмет. Он принадлежит тонкостенному сосуду, плотно декорированному оттисками гребенчатого штампа, которые образуют «паркетный» узор. По декоративно-морфологическим характеристикам сосуд близок к одной из разновидностей усть-бельской керамики из Северного Приангарья (напр., со стоянок Усть-Карабула, Толстый Мыс, Хеду-гин Ручей) [Макаров, 2013, рис. 23, 1 ; Гревцов, Лысенко, Галухин, 2010, с. 512–514; Лысенко, Матвеева, Рейс, 2011; Когай, Бердников, 2013, рис. 6]. По данным радиоуглеродного датирования более западной (по сравнению с Усть-Зелиндой) североангарской стоянки Деревня Пашино, усть-бельские комплексы относятся к концу V – первой половине IV тыс. до н.э. [Гришин, Гаркуша, Марченко, 2011, с. 129]. Однако с учетом результатов датирования стратифицированных отложений с усть-бельской посудой в Южном Приангарье (стоянки Усть-Белая и Горелый Лес) эти комплексы по возрасту можно сопоставить (6716–6311 кал. л.н. [Бердников и др., 2021, с. 39, табл. 1]) с захоронениями второй хронологической группы Усть-Зелинды, в материалах которых обнаружен данный образец усть-бельской посуды.

Теперь обратимся к неолитическим комплексам Усть-Зелинды-1, включенным во вторую хронологическую группу. Керамического материала и яркого инвентаря в них нет. Отметим, что в погр. 1 обнаружены костяные имитации подвесок из зубов марала, а в захоронениях памятника Усть-Зелинда-2 подвески в основном из зубов марала (погр. 5, 6). Кладка на поверхности погр. 1 могильника Усть-Зелинда-1 более сложная и выраженная по структуре, краситель использовался не только на этапе оформления нижней части могилы и останков, но и в ходе создания кладки. Несмотря на наибольшую хронологическую близость погр. 1 и 3 могильника Усть-Зелинда-1, комплекс последнего обладает признаками «чрезвычайной» ритуальной практики, что делает его по сути непригодным для обобщений.

По облику материальной культуры и проявлениям погребальной практики (намогильная кладка, использование красителя, подвески из кости в виде имитации зубов марала) погр. 1 и 3 могильника Усть-Зелинда-1 можно связать с исаковской культурой. Вместе с тем, жестких оснований для соотнесения этих погребений с исаковской или с какой-либо другой культурной группой все-таки нет.

Погребение 22 могильника Усть-Зелинда-2 относится к третьей хронологической группе и выделяется «богатым» набором погребального инвентаря. В нем обращает на себя внимание неполный керамический сосуд (см. рис. 6, 3 ). Реставрированная емкость несколько закрытой баночной формы, слабопрофили-рованная, сужающаяся к закругленному дну. Ее высота 15 см, диаметр по венчику 13,2 см. Орнамент состоит из ряда неглубоких парных ямочных наколов вдоль среза венчика. Внешняя и внутренняя поверхности имеют технологические следы в виде «текстильных» отпечатков. По декоративно-морфологическим признакам («параболоидная» форма, сужающееся дно, оттиски крупноячеистой сетки, ряды оттисков в виде ямок, которые могут обозначать зигзагообразную линию) сосуд соответствует исаковской керамической традиции [Окладников, 1950, с. 167, рис. 21–23; Савельев, 1989; Бердников, 2013, с. 209; Базалийский, Горюнова, 2017, с. 31–32, рис. 4, 5].

Аналоги большинства предметов из кости (основа вкладышевого копья (кинжала ?), проколка, орнаментированная трубочка, игольник, подвески из зубов) имеют широкий хронологический диапазон. Отдельные предметы встречаются как в ранненеолитических китой-ских, так и поздненеолитических исаковских и серовских комплексах Прибайкалья и Южного Приангарья, а также в могилах «архаической группы» на верхней Лене [Окладников, 1950, с. 180–182, 187, 272–277, 327, 365–366, 391; Базалийский, 2012, с. 67, 87, 92–93].

В инвентаре погр. 22 представлены каменные треугольные бифасиальные наконечники с вогнутой базой, имеющие асимметричную (13 экз.) или симметричную (2 экз.) форму пера, которые обнаруживают сходство с изделиями, бытовавшими в позднем неолите Южного Приангарья [Базалийский, 2012, с. 87–90, 92]. Один проникатель крупный, листовидной формы, с выделенным черенком. Черешковые наконечники известны в поздненеолитических исаковской и серовской культурах [Окладников, 1950, с. 179, рис. 29, с. 230, рис. 68]. Тесло желобчатое (1-я группа по А.П. Окладникову) со следами сработанности, типичное для материальной культуры исаковцев, встречается также у серовцев [Там же, с. 174–176, рис. 26; с. 202].

Элементы ритуальной практики, зафиксированные в погр. 22, свойственны как исаковским, так и серовским традициям [Там же, с. 165–190, 336–354; База-лийский, 2012, с. 86–89, рис. 13, с. 92].

Радиоуглеродная дата образца из погр. 22 (5718– 5583 кал. л.н.) соответствует хронологии исаковской культуры в Южном Приангарье (6000/5800– 5200 кал. л.н. [Базалийский, 2012, с. 81–83, табл. 5; Weber et al., 2016]).

Несмотря на разницу в погребальных наборах инвентаря, у захоронений второй и третьей хронологической группы могильника Усть-Зелинда-2 есть близкие черты. Это – типологически сходные каменные наконечники подтреугольной формы и вкладыши из погр. 7 и 22, а также украшения из зубов животных. Красный минерал в обряде используется, но в разной степени. На наш взгляд, погребения второй и третьей группы на памятнике Усть-Зелинда-2 могут отражать изменение и разнообразие исаковских традиций.

Заключение

Мы зафиксировали не менее трех основных хронологических групп погребений, оставленных населением, которое осваивало устьевой участок Зелин-ды в эпоху неолита (см. рис. 2, 2, 3 ; 4). По возрасту погр. 12 могильника Усть-Зелинда-2 сопоставимо с ранненеолитическим могильником на Сосновом Мысу и вписывается в диапазон 7499–7317 кал. л.н. (5550–5368 кал. гг. до н.э.).

Погребения второй хронологической группы, наиболее многочисленные, связаны с достаточно продолжительным периодом 7157–6555 кал. л.н. (5208–4606 кал. гг. до н.э.). Они разнообразны по погребальной практике и, видимо, отражают несколько эпизодов ритуального о своения устья Зелинды. Культурную идентификацию погребений памятника Усть-Зелинда-1 осложняет использование постмортальных манипуляций с телом и/или нарушенность всех комплексов.

Сопоставление возраста могил второй хронологической группы памятников Усть-Зелинда-1, -2 не позволило выявить синхронные погребальные комплексы среди захоронений Южного Приангарья. Эта группа совпадает по времени с т.н. хиатусом в культурном развитии Прибайкальских регионов [Weber et al., 2006, 2016]. Однако по ряду признаков эти захоронения в наибольшей степени соответствуют исаковской культурной традиции и, видимо, предваряют появление классических комплексов в Южном Приангарье («протоисаковские»). Если в дальнейшем эта точка зрения подтвердится, то имеет смысл вернуться к аргументам периодизации прибайкальского неолита А.П. Окладникова, в которой исследователь отводил исаковским комплексам раннюю позицию на основании более архаичного облика материальной культуры (вкладышевые орудия, массивные скребла) [Окладников, 1950, с. 176–183].

Погребение 22 памятника Усть-Зелинда-2 третьей хронологической группы (5718–5583 кал. л.н. (3769– 3634 кал. гг. до н.э.)) по чертам погребальной практики, специфике инвентаря и радиоуглеродному возрасту наиболее близко к южноангарским классическим исаковским традициям. Специфику сосуда из данного погребения можно считать надежным культурным маркером этой керамической традиции в регионе.

До получения 14С-дат по костям травоядных животных работу, связанную с определением границ радиоуглеродной хронологии неолитических могил памятника Усть-Зелинда-2, нельзя считать законченной, хотя получение данных вряд ли изменит относительную позицию комплексов. Появление новых радиоуглеродных определений позволит установить наличие и величину ПРЭ для неолита Кеульско-Жеваканского археологического микрорайона и уже более аргументированно выделять группы в контексте проблем хронологии комплексов среднего голоцена и хиатуса в культурнохронологической схеме Байкало-Енисейского региона.

Авторы благодарят кандидата биологических наук С.К. Васильева за видовые определения палеофауны.

Исследование выполнено по проекту «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG–2022–0006).

Список литературы Неолитические захоронения в устье реки Зелинда (Северное Приангарье): погребальная практика и радиоуглеродная хронология

- Базалийский В.И. Погребальные комплексы эпохи позднего мезолита – неолита Байкальской Сибири: традиции погребений, абсолютный возраст // Изв. Лаб. древних технологий. – Иркутск: Иркут. гос. тех. ун-т, 2012. – Вып. 9. – С. 43–101.

- Базалийский В.И., Горюнова О.И. Керамика из исаковских погребений могильника Усть-Ида I в Прибайкалье // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 30–33.

- Бердников И.М. Ключевые аспекты историко-культурных процессов на юге Средней Сибири в эпоху неолита (по материалам керамических комплексов) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013. – № 1. – С. 203–229.

- Бердников И.М., Крутикова К.А., Дударек С.П., Бердникова Н.Е., Соколова Н.Б. К проблеме хиатуса – перерыва в погребальных традициях неолитического населения Прибайкалья // Актуальные проблемы науки Прибайкалья. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2020. – С. 15–20.

- Бердников И.М., Крутикова К.А., Дударек С.П., Бердникова Н.Е., Соколова Н.Б. К вопросу о среднем неолите Байкало-Енисейской Сибири // Северные Архивы и Экспедиции. – 2021. – Т. 5, № 1. – С. 33–55.

- Богучанская археологическая экспедиция: очерк полевых исследований (2007–2012 годы). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – 564 с. – (Тр. БАЭ; т. 1).

- Гаркуша Ю.Н., Гришин А.Е., Марченко Ж.В., Казакова Е.А., Дудко А.А. Исследование разновременной стоянки и неолитического могильника Усть-Зелинда-1 (Северное Приангарье) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. XVIII. – С. 437–441.

- Гревцов Ю.А., Лысенко Д.Н., Галухин Н.Н. Спасательные работы Берямбинского отряда Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН в 2010 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – Т. XVI. – С. 509–514.

- Гришин А.Е., Гаркуша Ю.Н., Марченко Ж.В. К проблеме выделения культур эпохи неолита в Северном Приангарье // Тр. III (XIX) Всерос. Археол. съезда в Ст. Руссе. – СПб.: ИИМК РАН, 2011. – Т. I. – С. 127–129.

- Гришин А.Е., Марченко Ж.В., Гаркуша Ю.Н., Гурулёв Д.А., Шнайдер С.В., Кулик Н.А., Васильев С.К., Кербс Е.А. Стоянка Пашина в Северном Приангарье (исследования 2008–2009 годов). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – 168 с. – (Тр. БАЭ; т. 2).

- Когай С.А., Бердников И.М. Неолитические материалы местонахождения Деревня Мартынова (Северное Приангарье) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013. – № 2. – С. 124–136.

- Лысенко Д.Н., Матвеева В.Е., Рейс Е.С. Предварительные итоги полевых исследований поселенческого комплекса Хедугин Ручей в 2011 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – Т. XVII. – С. 427–431.

- Макаров Н.П. Караульненский археологический микрорайон на Среднем Енисее: проблемы хронологии и культурной интерпретации // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. – Томск: Аграф-Пресс, 2008. – С. 138–145.

- Макаров Н.П. Стоянка Усть-Карабула и вопросы археологии Северного Приангарья // Археологические исследования древностей Нижней Ангары и сопредельных территорий. – Красноярск: Краснояр. кр. краевед. музей, 2013. – С. 130–175.

- Марченко Ж.В., Гаркуша Ю.Н., Гришин А.Е. Исследования на могильнике Усть-Зелинда-2 в 2012 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. XVIII. – С. 455–460.

- Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Ч. 1, 2. – 412 с. – (МИА; № 18).

- Роговской Е.О. Отчет об археологических разведочных исследованиях в 2007 году в долине Ангары, на участке от г. Усть-Илимска до границ с Красноярским краем, в зоне затопления Богучанским водохранилищем (Иркутская часть). Иркутск, 2008. Т. 1. 103 с. // Архив Центра по сохранению историко-культурного наследия Иркут. обл. Инв. №853/И.

- Роговской Е.О. Отчет об археологических рекогносцировочных работах в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС по р. Ангаре в Усть-Илимском районе Иркутской области в 2011 г.: в 5 т. Новосибирск, 2012 // Научный архив ИАЭТ СО РАН. Ф 1. Оп. 1. Д. 773–777.

- Савельев Н.А. Неолит юга Средней Сибири: (история основных идей и современное состояние проблемы): авто-реф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 1989. – 25 с.

- Савельев Н.А., Дударек С.П., Тимощенко А.А., Лохов Д.Н. Могильник Сосновый Мыс в Северном Приангарье: анализ погребального обряда и результаты радио-углеродного датирования // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2020. – Т. 34. – С. 3–37.

- Bronk Ramsey C. Bayesian analysis of radiocarbon dates // Radiocarbon. – 2009. – Vol. 51(1). – P. 337–360.

- DeNiro M.J. Postmortem preservation and alteration of in vivo bone collagen isotope ratios in relation to palaeodietary reconstruction // Nature. – 1985. – Vol. 317. – P. 806–809.

- Nomokonova T., Losey R.J., Goriunova O.I., Weber A.W. A freshwater old carbon offset in Lake Baikal, Siberia and problems with the radiocarbon dating of archaeological sediments: evidence from the Sagan-Zaba II site // Quat. Intern. – 2013. – Vol. 290/291. – P. 110–125.

- Reimer P., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R., Friedrich M., Grootes P., Guilderson T., Hajdas I., Heaton T., Hogg A., Hughen K., Kromer B., Manning S., Muscheler R., Palmer J., Pearson C., van der Plicht J., Reimer R., Richards D., Scott E., Southon J., Turney C., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP) // Radiocarbon. – 2020. – Vol. 62. – P. 725–757.

- Schulting R.J., Bronk Ramsey C., Goriunova O.I., Bazali iskii V.I., Weber A. Freshwater reservoir offsets investigated through paired human-faunal 14C dating and stable carbon and nitrogen isotope analysis at Lake Baikal, Siberia // Radiocarbon. – 2014. – Vol. 56(3). – P. 991–1008.

- Weber A.W., Beukens R.P., Bazaliiskii V.I., Goriunova O.I., Savel’ev N.A. Radiocarbon dates from Neolithic and Bronze Age hunter-gatherer cemeteries in the Cis-Baikal Region of Siberia // Radiocarbon. – 2006. – Vol. 48(1). – P. 127–166.

- Weber A.W., Bronk Ramsey C., Schulting R.J., Bazaliiskii V.I., Goriunova O.I. Middle Holocene hunter–gatherers of Cis-Baikal, Eastern Siberia: Chronology and dietary trends // Archaeological Research in Asia. – 2021. – Vol. 25. – 100234.

- Weber A.W., Schulting R.J., Bronk Ramsey C., Bazaliiskii V.I., Goriunova O.I., Berdnikova N.E. Chronology of middle Holocene hunter–gatherers in the Cis-Baikal region of Siberia: corrections based on examination of the freshwater reservoir effect // Quat. Intern. – 2016. – Vol. 419. – P. 74–98.