Непосредственные и отдаленные результаты лечения больных с синхронными первично-множественными злокачественными опухолями при раке желудка

Автор: Поликарпов С.А., Благовестнов Д.А., Муталов Х.И.

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Онкология

Статья в выпуске: 2 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ ближайших и отдаленных результатов лечения 62 больных с синхронными первично-множественными злокачественными опухолями при раке желудка, пролеченных в ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ» с 2004 по 2013 гг. (основная группа) и 1390 пациентов с изолированным раком желудка (группа сравнения). Основную группу составили 50 мужчин (80,6%) и 12 женщин (19,4%). В группе сравнения было 713 мужчин (51,3%) и 677 женщин (48,7%). В основной группе средний возраст больных составил 64,3 лет (44-77 лет), в группе сравнения - 62,1 год (23-87лет). В основной группе операбельность больных была 91,9%, резектабельность рака желудка - 91,2%. В группе сравнения операбельность составила 89,5%, резектабельность рака желудка - 88,3%. Частота послеоперационных осложнений в основной группе составила 12,3% (7/57), в группе сравнения - 7,8% (97/1244). Послеоперационная летальность равнялась 3,5% и 4,7% соответственно. В основной группе общая выживаемость пациентов до 5 лет составила 26,8%, а в группе сравнения она была 2 раза выше - 50,9%. Данные результаты объясняются трудностями диагностики и характерным запоздалым выявлением второй синхронной опухоли.

Первично-множественные злокачественные опухоли, рак желудка, непосредственные и отдаленные результаты

Короткий адрес: https://sciup.org/149132094

IDR: 149132094

Текст научной статьи Непосредственные и отдаленные результаты лечения больных с синхронными первично-множественными злокачественными опухолями при раке желудка

Первично-множественные злокачественные опухоли (ПМЗО) или полинеоплазии являются одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной онкологии и хирургии. В индустриальных и промышленно-развитых странах мира отмечается увеличение показателей заболеваемости населения злокачественными новообразованиями (ЗНО), одновременно возрастает и частота полинеоплазий. В настоящее время число больных с ПМЗО достигает 14–31% от всех злокачественных опухолей [2, 4, 9].

Основную группу составили 50 мужчин (80,6%) и 12 женщин (19,4%). В группе сравнения мужчин было 713 (51,3%), женщин 677 (48,7%). В основной группе средний возраст больных составил 64,3 лет (44 -77 лет), в группе сравнения - 62,1 год (23-87 лет). Из 62 пациентов показания и возможности для хирургического вмешательства были только у 57 больных (91,9%). У 5 (8,1%) пациентов, вследствие поздней стадии заболевания, оперативное лечение было нецелесообразно, и данные пациенты получили симптоматическую терапию.

Симптоматическое хирургическое лечение выполнено по поводу обеих опухолей: гастро-энтеро, энтеро-энтеро + сигма-сигма анастомоз.

У пациентов, оперированных двухэтапно, в 3 (13,6%) случаях вторая опухоль была выявлена после лечения первой опухоли, поэтому лечение носило двухэтапный характер. При анализе времени двухэтапных оперативных вмешательств максимальный срок между этапами составил 159 дней, минимум через 3 дня после первой операции, средний – 50 ± 2,6 дней.

В группе сравнения выполнены следующие комбинированные хирургические операции: у 101 больного – спленэктомия, у 69 – субтотальная дистальная панкреатэктомия + спленэктомия, у 22 – резекция мезоколон, у 21 – резекция левой ножки диафрагмы, у 3 – субтотальное панкреатэктомия + спленэктомия + резекция мезоколона. У 17 пациентов проведена резекция хвоста ПЖ + спленэктомия, у 15 – резекция капсулы головки ПЖ + резекция верхней горизонтальной ветви ДПК, у 15 – гемипанкреатэктомия + спленэктомия, у 14 – плоскостная резекция ПЖ, у 14 – двухсторонняя овариоэктомия. У 47 пациентов выполнена плоскостная резекция поджелудочной железы + резекция левой ножки диафрагмы, резекция поперечно-ободочной кишки, субтотальная панкреатэктомия + спленэктомия + резекция поперечно-ободочной кишки, спленэктомия + резекция мезоколона, субтотальная панкреатэктомия + спленэктомия + резекция левой ножки диафрагмы + резекция надпочечника, спленэктомия + краевая резекция левой доли печени, резекция передней брюшной стенки, плосткостная резекция поджелудочной железы + резекция поперечно-ободочной кишки, резекция поперечно-ободочной кишки + овариоэктомия.

Статистическая обработка полученных данных была выполнена с помощью программы STATISTICA 6.1. for Windows (компанией StatSoft Inc., 2007, USA). Гипотезу о равенстве средних в группах проверяли по t–критерию Стьюдента. Гипотезу о наличии или отсутствии связи между качественными признаками проверяли по критерию χ 2 (хи-квадрат). Для пациентов обеих групп был произведен расчет кумулятивной выживаемости с использованием моментного метода построения таблиц дожития Kaplan-Meier. Во всех случаях различия считались достоверными с вероятностью не менее 95% (p<0,05).

Результаты

В основной группе ближайшие послеоперационные осложнения развились у 7 (12,3%) из 57 больных. В группе сравнения осложнения наблюдались у 97 из 1244 больных (7,8%). Все осложнения условно разделили на 2 группы: «хирургические» и «нехирургические». В основной группе «хирургические» осложнения в раннем послеоперационном периоде развивались у 5 (8,8%) пациентов, в группе сравнения у 39 (3,1%) больных (Табл. 1).

Таблица 1. Хирургические осложнения у пациентов основной группы и группы сравнения

|

Осложнения |

Основная группа (n=57) |

Группа сравнения (n=1244) |

р |

|

Перитонит |

- |

7* (0,8%) |

< 0,05 |

|

Нагноение послеоперационной раны |

- |

7 (0,6%) |

< 0,05 |

|

Послеоперационный панкреатит |

1 (1,7%) |

6 (0,5%) |

< 0,05 |

|

Гематома в области головки и тела поджелудочной области |

1 (1,7%) |

5 (0,4%) |

< 0,05 |

|

Тонкокишечная непроходимость |

1 (1,7%) |

6 (0,5%) |

< 0,05 |

|

Кровотечения |

1* (1,7%) |

5 (3*) (0,4%) |

< 0,05 |

|

Панкреонекроз |

1* (1,7%) |

2 (0,2%) |

< 0,05 |

|

Несостоятельность культи 12 п.к. |

- |

1 (0,08%) |

< 0,05 |

|

Всего |

5 (8,8%) |

39 (10*) (3,1%) |

< 0,05 |

* послеоперационная летальность

В ближайшем послеоперационном периоде у больных обеих групп отмечались схожие «хирургические» осложнения: спаечная тонкокишечная непроходимость, гематома в области головки и тела поджелудочной железы, послеоперационный панкреатит, внутрибрюшное кровотечение, панкреонекроз, несостоятельность культи двенадцатиперстной кишки, нагноение послеоперационной раны и перитонит. При этом надо отметить, что в обеих группах несостоятельности анастомоза не было. В основной группе в 2-х (3,5%) случаях отмечали летальные осложнения, такие как внутрибрюшное кровотечение и тотальный панкреонекроз.

В основной группе только у 2 (3,5%) больных наблюдали ближайшие послеоперационные осложнения, такие как нижнедолевая пневмония. В обоих случаях удалось справиться с «нехирургическими» осложнениями. В группе сравнения «нехирургические» осложнения были выявлены в 58 (4,7%) случаях. Пневмония развилась у 21 пациента, тромбоэмболия легочных артерий - у 8 (0,6%), острый инфаркт миокарда, инсульт и отек легких - у 21 (1,5%), отек головного мозга - у 5 (0,4%), почечная и печеночная недостаточность - у 2 (0,2%), у 1 (0,4%) больного был диагностирован мезентериальный тромбоз (Табл. 2).

Таблица 2. «Нехирургические» осложнения у пациентов основной группы и группы сравнения

|

Осложнения |

Основная группа n=(57) |

Группа сравнения (n=1244) |

р |

|

Пневмония |

2 (3,5%) |

21 (18*) (1,7%) |

< 0,05 |

|

ТЭЛА |

- |

8* (0,6%) |

< 0,05 |

|

Отек легких |

- |

7* (0,5%) |

< 0,05 |

|

Инфаркт миокард |

- |

7* (0,5%) |

< 0,05 |

|

Инсульт |

- |

7 (0,5%) |

< 0,05 |

|

Отек головного мозга |

- |

5* (0,4%) |

< 0,05 |

|

Почечная и печеночная недостаточность |

- |

2* (0,2%) |

< 0,05 |

|

Мезентериальный тромбоз |

- |

1* (0,08%) |

> 0,05 |

|

Всего |

2 (3,5%) |

58 (48*) (4,7%) |

> 0,05 |

* послеоперационная летальность

Большинство осложнений были со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем. При этом в группе сравнения от «нехирургических» осложнений летальность составила (3,9%).

Таким образам послеоперационные осложнения в основной группе составили 12,3% (7 из 57), из них после симультанной операции - у 2 (3,5%) больных, после двухэтапной операции - у 5 (8,8%) пациентов. При этом длительность койко-дней пребывания пациентов в отделении реанимации после симультанной операции была меньше, чем после двухэтапной операции - 4 ± 0,5 против 6 ± 0,2.

Общая летальность в основной группе составила 3,5% (2 из 57). В группе сравнения из 1244 больных умерло 58 (4,7%) пациентов. Количество летальных случаев было одинаково при симультанных - 1 (1,7%) (внутрибрюшное кровотечение) и двухэтапных вмешательствах - 1 (1,7%) (панкреонекроз).

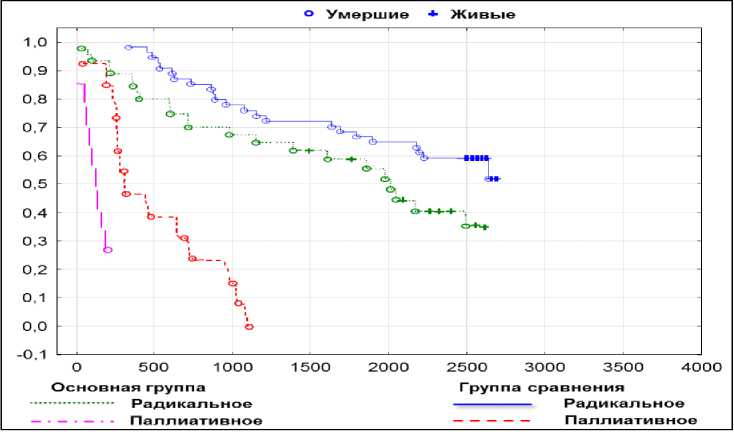

Медиана выживаемости больных в основной группе равнялась 1,8 году, нижнее значение – 0,1 года, верхнее – 9,7 лет. Выживаемость пациентов составила: до 1 года – 66,1%, до 3-х лет – 42,9%, до 5 лет – 26,8%. В группе сравнения пятилетняя выживаемость составила 50,9%, то есть, выше, чем в основной группе (р < 0,05). В группе сравнения медиана выживаемости была5,2 года. Выживаемость пациентов до 1 года равна 84,4%, до 3-х лет – 63,6%, 5-ти летняя выживаемость составила 50,9% (Рис. 2).

В основной группе после радикального хирургического лечения пятилетняя выживаемость равна 35,9%, а после паллиативного вмешательства по поводу обеих опухолей выживаемость до 1 года наблюдали только у одного больного. Надо подчеркнуть, что 5- летняя выживаемость после радикального хирургического лечения в основной группе 35,9% значительно хуже, чем в группе сравнения 56,8% (р < 0,05) (Рис. 3).

Рисунок 3. Отдаленные результаты лечения в основной группе и группе сравнения в зависимости от проведенного лечения (по оси абсцисс – время наблюдения, дни).

Обсуждение

Выводы

Список литературы Непосредственные и отдаленные результаты лечения больных с синхронными первично-множественными злокачественными опухолями при раке желудка

- Давыдов М.М., Туркин И.Н. Синхронный рак пищевода и желудка. Эпидемиология, клинико-анатомическая характеристика, выбор метода лечения. Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 2011. Т. 22. №3. С. 55-63.

- Курдина М.И., Виноградова Н.Н., Заев С.Н. и др. Роль длительного наблюдения в выявлении первично-множественных опухолей кожи. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. 2010. Т. 21. № 3. С. 42-47.

- Попова Т.Н. Особенности локализации первично-множественных синхронных злокачественных опухолей в зависимости от пола. Вопросы онкологии. Материалы VIII Всероссийского съезда онкологов 2013. Т. 1. № 3. С. 192.

- Попова Т.Н., Федоров В.Э., Харитонов Б.С. Первично-множественные синхронные злокачественные новообразования пищеварительной системы. Медицинский альманах. 2011. №5. С. 76-79.

- Свиридов А.А. Рак желудка в аспекте синхронных первично-множественных злокачественных новообразований: дисс. … канд. мед. наук:14.00.14. Москва. 2002. 143 с.

- Скоропад В.Ю., Бердов Б.А., Рухадзе Г.О. Полинеоплазии у больных раком желудка: Закономерности развития, результаты лечения. Вопросы онкологии. 2012. Т. 58. № 6. С. 754- 761.

- Чиссов В.И., Вашакмадзе Л.А., Сидоров Д.В. и др. Симультанная операция при первично-множественном синхронном раке желудка и печени. Российский онкологический журнал. 2012. № 3. С. 37-39.

- Da M., Peng L., Zhang Y., et al. Synchronous double primary gastric and endometrial cancer: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol. 2015. V. 8. No. 7. P. 8573-8578.

- Ławniczak M., Gawin A., Jaroszewicz-Heigelmann H., et al. Synchronous and metachronous neoplasms in gastric cancer patients: A 23-year study. World J Gastroenterol. 2014. V. 20. No. 23. P. 7480-7487.

- Li J.P., Ma Q., Chen C.M., Li S.F. Synchronous primary esophagus and stomach cancer: report of 18 patients in single institution from China. Int J Clin Exp Med. 2016. V. 9. No. 1. P. 379- 384.

- Lv M., Zhang X., Shen Y., et al. Clinical analysis and prognosis of synchronous and metachronous multiple primary malignat tumors. Medicine (Baltimore). 2017. V. 96. No. 17. e6799.

- Xu L.L., Gu K.S. Clinical retrospective analysis of cases with multiple primary malignant neoplasms. Genetics and Molecular Research. 2014. V. 13. No. 4. P. 9271-9284.

- Liu Z., Liu C., Guo W. Clinical analysis of 152 cases of multiple primary malignant tumors in 15,398 patients with malignant tumors. PLoS One. 2015. V. 10. No. 5. e0125754.