Несовершеннолетние в исправительном учреждении закрытого типа (социально-психологическая характеристика)

Автор: Леус Эльвира Викторовна, Соловьев Андрей Горноньевич, Сидоров Павел Иванович

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психология правонарушающего поведения

Статья в выпуске: 1 (36), 2009 года.

Бесплатный доступ

Выявлены особенности личности правонарушителей, находящихся в спецшколе закрытого типа для несовершеннолетних; представлен социальный портрет современных подростков, совершивших уголовно и административно наказуемое преступление. Показано, что «неадаптированные» подростки (со сроком пребывания до 6 месяцев) в период приспособления к новым условиям жизнедеятельности проявляют высокую тревожность, затрудненность деятельности, необщительность, социальную пассивность, склонность к повышенному самоанализу, сложности в социальной адаптации, тогда как для «адаптированных» (более 6 месяцев) характерны стрессоустойчивость, активность, работоспособность и спонтанность поведения. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ и Администрации Архангельской области по проекту № 08-06-48634 а/С.

Отклоняющееся поведение, делинквентное поведение, психология преступного поведения несовершеннолетних

Короткий адрес: https://sciup.org/14988861

IDR: 14988861

Текст научной статьи Несовершеннолетние в исправительном учреждении закрытого типа (социально-психологическая характеристика)

Проблема отклоняющегося поведения вызывает большой интерес исследователей в различных научных областях. Современные знания о девиантном поведении личности позволяют утверждать, что мы имеем дело со сложной формой социального поведения, детерминированного системой взаимосвязанных факторов, а девиацию можно определить как поведение, которое считается отклонением от общепринятых норм и установленных стандартов – юридических, моральных или социальных. Девиантность устанавливается соответствием или несоответствием поступков социальным нормам и ожиданиям, которые могут быть спорными (6). Поведение несовершеннолетних отличается рядом особенностей, обусловленных недостаточностью жизненного опыта, связанным с этим низким уровнем самокритичности, отсутствием всесторонней оценки жизненных обстоятельств, повышенной эмоциональной возбудимостью, двигательной и вербальной активностью, внушаемостью, подражательностью, обостренностью чувства независимости, стремлением к престижу в референтной группе, негативизмом, неуравновешенностью процессов возбуждения и торможения. При оптимальных условиях воспитания указанные особенности личности и поведения подростков могут быть нейтрализованы соответствующей социально положительной деятельностью, тогда как при неблагоприятных они «катализируют» вредные влияния, приобретают негативную направленность (9; 10).

Оказавшись в трудной жизненной ситуации и чувствуя безразличие к своей судьбе, несовершеннолетние пытаются сaми решать свои проблемы, зачастую криминальными и жестокими способами; при этом многие правонарушения совершаются демонстративно, с проявлениями немотивированной aгрессии и цинизма. Одной из мер наказания подростков за неоднократное совершение уголовных и административных правонарушений (хищения, грабежи, вымогательства, бродяжничество) является ограничение свободы действий и помещение в учреждения закрытого типа – колонии, спецшколы, специализированные профессионально-технические училища.

В целях выявления криминального и семейного aнам-неза и составления социально-психологического портрета несовершеннолетних правонарушителей было обследовано 65 мальчиков-подростков в возрасте от 11 до 16 лет (средний возраст 13,55 ± 0,12 лет), находящихся по решению суда в спецшколе – закрытом исправительном учреждении на территории Архангельской области.

Для изучения особенностей личности подростков использованы многофакторный личностный опросник Кеттела, индивидуально-типологический тест Собчик, восьмицветовой тест Люшера (11; 12), тест определения школьной тревожности Филлипса (8) и методика выявления предрасположенности к разным видам отклоняющегося поведения на основании способа скрининга несовершеннолетних для выявления девиантного поведения (СДП) (7).

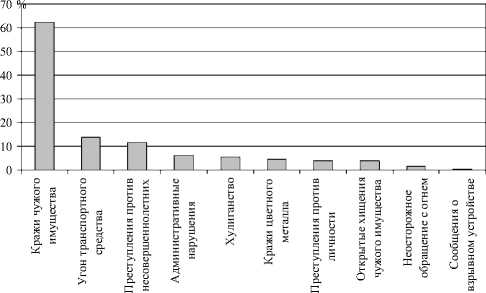

Средний возраст постановки на учет в инспекции по делам несовершеннолетних составлял 10,70 ± 0,18 лет. На одного подростка, находящегося в исправительном учреждении, приходилось в среднем по 4,76 ± 0,32 уголовно наказуемых преступления (от одного до одиннадцати). Среди преступлений больше половины составили кражи имущества, в том числе из квартир, домов, сараев – 26,2%, из магазинов – 19,5%; кражи государственного имущества составили 16,5% от общего числа краж (рис.).

Puc. Состав преступлений несовершеннолетних, находящихся в спецшколе закрытого типа, %

Предметом краж в основном были деньги, продукты питания, ценные вещи, бытовая техника, изделия из металла, так как главной причиной являлось удовлетворение базовых потребностей. Обращал на себя внимание тот факт, что в 9,8% случаев пострадавшими стали педагогические работники – учителя, воспитатели, библиотекари, обслуживающий персонал.

На втором месте по частоте совершения отмечен угон транспортного средства, от велосипедов до автомобилей, чаще – «просто покататься», реже – для последующей продажи; на третьем находятся преступления против несовершеннолетних – вымогательство, нападения, избиения, мелкие хищения чужого имущества. Этот контингент являлся наиболее уязвимым в силу своей незащищенности, жертва выбиралась более слабая физически и моложе по возрасту, либо подвергалась давлению со стороны преступной группы.

Среди несовершеннолетних встречался и такой вид правонарушений, как кражи цветного металла для последующей сдачи, при этом наносимый ущерб исчислялся суммами в 10-100 раз больше, чем выручали похитители. Иные виды деяний встречались реже, но отличались большим разнообразием, это были открытые хищения или умышленное повреждение чужого имущества, поджоги или неосторожное обращение с огнем, разбойные нападения, преступления против личности с причинением вреда здоровью и даже сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Среди административных нарушений преобладали употребление одурманивающих веществ в обществен- ных местах – на остановках, в подъездах и нахождение на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время. Отдельно необходимо выделить хулиганство и нецензурную брань, и жертвами этих правонарушений зачастую являлись люди, работающие с детьми. Были отмечены единичные случаи рукоприкладства по отношению к учителям как ответная реакция на замечания и наказания.

Почти половина всех преступлений совершены в группе, что подтверждает наличие реакции группирования в этом возрасте, когда подростки собираются для совершения конкретного дела либо для выживания и конкурентоспособной борьбы с аналогичными объединениями (1).

В ряду причин преступного поведения несовершеннолетних чаще всего на первое место ставят проблемную семью (5; 13). Предположительно, трудные семьи – криминальные, неполные, с алкогольной зависимостью в анамнезе – пронизаны негативной энергией, и отношения в них складываются сложно, так как семья не выполняет свою основную функцию – поддержки ее членов, обеспечения защиты и спокойствия, создания необходимых для развития условий (2). Отмечено, что преступники часто происходят из распавшихся или неполных семей. В нашем исследовании выявлено, что 81,5% несовершеннолетних проживали в семьях с одним или двумя родителями, 10,8% – в семьях с опекунами (в основном, с бабушкой) и всего 7,7% – в детских домах. Отягчающим фактором являлась смерть одного или обоих родителей, которую пережили 26,2% подростков. Считается, что отсутствие по крайней мере одного биологического родителя связано с некоторыми формами делинквентности, особенно со статусными правонарушениями несовершеннолетних, такими, как прогулы или побеги, а мальчики из семей без отца более агрессивны и имеют более низкий уровень морального развития (3; 5).

В подтверждение гипотезы о влиянии состава семьи на дальнейшую социализацию ребенка можно привести следующие данные настоящего исследования: у обследованных нами респондентов в 18,5% случаев отец никогда не проживал с семьей, и данных о нем не было; 27,7% правонарушителей проживали в неполных семьях с одним из родителей, чаще с матерью; 13,3% подростков происходили из полных семей с родными родителями; 14,0% их – из полных семей с отчимом или мачехой, где супружеские отношения официально оформлены, 28,1% – из условно полных семей, с сожителем, часто без постоянных отношений. У 13,8% подростков умерла мать, у 18,5% их – отец. В полных семьях с мачехой воспитывались 1,9% подростков, с отчимом – 12,3% их, тогда как неоформленных браков было гораздо больше: 7,7% – с сожительницей отца и 24,6% – с сожителем матери. Кроме того, у 1,5% респондентов отец был на излечении (проживал) в психиатрической больнице, у 4,6% находился в местах лишения свободы.

Наши данные показали, что 44,6% несовершеннолетних, пребывающих в исправительном учреждении, происходили из многодетных семей с тремя и более детьми, а в 60,8% случаев были младшим или единственным ребенком в семье. Связь делинквентности с большой семьей может, таким образом, отражать стремление растущих в ней детей больше полагаться на своих близких, выступающих для них в качестве моделей и источников социального обучения.

Несмотря на рецидивы преступного поведения у детей и неоднократные нарушения общественного порядка, только 10,2% матерей были лишены родительских прав, а в одной семье – оба родителя, зато административной ответственности и штрафу за уклонение от воспитания ребенка подвергались 54,2% родителей.

Преступники достаточно часто происходят из криминальных семей (3). В исследуемой выборке 30,8% подростков имели судимых родственников, в основном, старшего брата или отца (отчима), в одной семье это была мать и в двух – старшая сестра. Считается, что связь между проявлениями социально опасного поведения обусловлена генетическими факторами, общими у родителя и ребенка, либо же родители служат примером для подражания (4).

Хотя в настоящее время принято считать, что противоправность поведения слабо связана с принадлежностью к социальному классу, в нашем исследовании делинквенты чаще были из «обездоленных» семей, которые вследствие материальных затруднений жили в нищете, в плохо приспособленном для постоянного обитания жилье и зависели от социальных пособий. По нашим сведениям ,50,0% матерей и 35,2% отцов не работали, источником доходов являлись пенсии по утрате кормильца в случае смерти одного из родителей, детские пособия, пенсии родителей или скудные заработки на неквалифицированной низкооплачиваемой работе. 79,7% детей происходили из малообеспеченных семей или с доходом ниже прожиточного минимума и лишь 19,5% – из семей со средним достатком.

Еще одним провоцирующим фактором являлась алкоголизация родителей; в нашем исследовании 41,2% матерей и 44,5% отцов страдали синдромом зависимости от алкоголя. Разрушение личности родителей, отсутствие заботы и агрессия по отношению к детям провоцировали последних на необходимость защищаться и адаптироваться к существующим обстоятельствам. Так, 100% обследуемых делинквентов уклонялись от учебы, 51,3% были в разном возрасте оставлены на повторное обучение, а 14,5% обучались в классах коррекции, выравнивания или на дому, 65,3% их уходили из дома и бродяжничали, 8,9% подростков являлись членами преступных группировок, по 4,7% их попрошайничали или крали деньги из дома. Кроме того, проявлялись такие виды асоциального поведения, как хулиганство, поджоги, вандализм, использование ненормативной лексики, ложь. Агрессивное поведение было отмечено у 38,1% подростков и проявлялось в применении насилия к несовершеннолетним, в основном с целью вымогательства или завладения чужим имуществом.

Результаты проведенного исследования позволили составить своеобразный социальный портрет современных подростков, совершивших уголовно или административно наказуемое преступление: они проживали в городе, происходили из неполной или многодетной семьи; родители их либо не работали и вели аморальный образ жизни, либо выполняли низкооплачиваемую ра- боту в силу низкого уровня образования. Подростки часто имели отягощенную алкогольную наследственность, с детства испытывали нужду, так как семья находилась за чертой бедности. Обращала на себя внимание распространенность аддиктивных форм поведения в исследуемой группе еще в период пребывания в семье: 72,6% подростков курили более или менее регулярно, пробовали курить все; 58,6% употребляли алкоголь и 11,3% их – другие токсические вещества.

Отличительной чертой исследуемой группы являлся травматизм: 25,8% респондентов в анамнезе имели повреждения разной степени тяжести; 22,6% контингента тубинфицированы, так как имели контакт с больными людьми в семье или в период бродяжничества, инфицировались на фоне ослабленного иммунитета, недостаточного и несбалансированного питания, несоблюдения личной гигиены. Признаками семейного неблагополучия можно считать также распространенность кожных заболеваний, наличие кишечных паразитов, инфекционные заболевания.

Оценка физического развития показала, что 65,1% подростков имели мезосоматический тип, их антропометрические показатели соответствовали средневозрастным нормам, всего 7,9% их – макросомы, опережавшие сверстников в развитии, и 27,0% из них – микросомы, с дефицитом массы тела и недостаточным ростом, что могло быть связано со сложной семейной ситуацией, т. е. низкие доходы родителей не позволяли обеспечить детям достаточное и разнообразное питание.

Среди распространенных в исправительном учреждении совокупностей групп соматических заболеваний несовершеннолетних превалировали нарушение осанки – 24,2%, заболевания дыхательной системы – 17,7%, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы – 14,2%, проблемы со зрением – 8,1% и хронический гастрит – 4,8%. Среди респондентов отмечено большое число лиц с заболеванием нервной системы. Так, у 8,1% подростков была зафиксирована перинатальная энцефалопатия и задержка психомоторного и речевого развития, 3,2% их имели минимальную мозговую дисфункцию или эписиндром. Кроме того, по 8,1% несовершеннолетних страдали от энуреза и неврозов.

Проведение психодиагностической работы позволило дополнительно условно разделить воспитанников школы на несколько групп в зависимости от способности переносить состояние длительной изоляции и ограничения свободы действий на основе определения источника стресса. Так, 22,5% испытуемых проявляли активную защиту от указанных факторов, стараясь противостоять установленному порядку, при этом наблюдалось истощение от длительной активности, стремление скрыть свою уязвимость, сопротивляться существующему положению вещей, что повышало раздражительность, нетерпение и порождало беспокойство. 12,5% лиц демонстрировали активное приспособление и стремление к признанию, потребность в самоутверждении как незаурядной личности, использование имеющихся сил для максимальных достижений. Это сопровождалось нервно-соматическим напряжением и тенденцией к стрессу. 17,5% подростков проявляли деятельное пове- дение, но приспособлению предпочитали борьбу с обстоятельствами, обусловленную чувством, что «жизнь может еще много дать, что еще предстоит многого достичь, что жизнь нужно испытать в полной мере». Поэтому они старались контролировать все происходящие события и чувствовали, что «обретение покоя возможно только по достижении своей цели», что сопровождалось опасностью сильного возбуждения и нервного истощения. В 15,0% случаев наблюдался стресс несбыв-шихся надежд, при котором нервное напряжение (стресс), порожденное разочарованием, приводило к сильному возбуждению, подросток сомневался, что в будущем произойдут перемены к лучшему, и эта негативная установка вела к повышению своих требований, отказу от разумных компромиссов, проявлению упрямства и «глухоте» к разумным доводам взрослых, как неопределенное состояние выбора дальнейшего поведенческого сценария в зависимости от активной или пассивной жизненной позиции. 10,0% испытуемых для преодоления чувства пустоты и отчужденности стремились сами определять свои цели и действия, отрицательно относились ко всяким ограничениям и запретам, добивались свободных и беспрепятственных действий.

Таким образом, ситуация ограничения свободы, являющаяся чрезвычайной для подростка, принуждала его к изменению устоявшихся моделей поведения, при этом 52,5% контингента демонстрировали активную жизненную позицию и способность адаптивного существования в экстремальных условиях, они же являлись потенциальными нарушителями дисциплины; 15,0% находились «на распутье» – в состоянии неопределенности и поиска наиболее подходящей модели поведения либо же действовали ситуативно, подчиняясь лидеру; более 30,0% подростков пребывали в растерянности или в состоянии нервного истощения и невозможности борьбы.

Подобные поведенческие сценарии зависели не только от индивидуально-личностных особенностей подростка, но и от продолжительности пребывания в закрытом учреждении, учет которых позволяет осуществлять дифференцированный подход в коррекционно-воспитательной работе и предотвращать возможные нарушения дисциплины.

Так, кластерный анализ позволил выделить два кластера на основании анализа нескольких показателей, ведущим из которых оказалось время пребывания в условиях временной изоляции. В I группу вошли несовершеннолетние, находящиеся в процессе адаптации (0-6 месяцев, среднее время пребывания 3,59 ± 0,09 месяца) (40,0%). Анализ семейной ситуации показал, что у подростков этой группы матери чаще злоупотребляли алкоголем, имелось больше судимых родственников, они чаще подвергались физическому и психическому насилию, проживали в неблагоустроенных условиях. II и III группы – «адаптированные» подростки: II группа – со сроком пребывания в закрытом учреждении 7-21 месяцев, среднее время пребывания 14,87 ± 0,85 месяцев (32,40%); III группа – 22-36 месяцев, среднее время пребывания 25,80 ± 2,08 месяцев (27,60%) (табл.); для них характерны больший срок помещения в воспитательное учреждение, большее число уголовно наказуемых правонарушений, они чаще происходили из неполных семей, чаще курили и употребляли алкоголь.

Нами были установлены достоверные различия лишь между I и III группами, как по показателям, характеризующим социогенез (состав семьи, наличие родителей, количество детей, условия проживания), так и по личностным характеристикам (работоспособность, активность, тревожность, способность к самостоятельному выбору), поэтому далее рассматриваются только эти группы. Так, несовершеннолетние I группы, находившиеся в процессе адаптации к новым для себя условиям длительного ограничения свободы, соблюдения четких правил, постоянного контакта с одними и теми же лицами, в течение длительного времени проявляли тревожность и нестабильность поведения, старались выработать наиболее подходящие и универсальные модели поведения, были замкнуты и погружены в собственные переживания. В этой группе отмечены многочисленные

Таблица

Характеристики личности несовершеннолетних, находящихся в спецшколе закрытого типа, с учетом времени пребывания в условиях изоляции (M ± m), балл

|

Показатели |

I группа (0-6 месяцев) |

II группа (7-21 месяцев) |

III группа (22-36 месяцев) |

|

Мотивация |

12,25 ± 0,88 |

12,63 ± 0,96 |

12,73 ± 0,84 |

|

Социально желаемое поведение |

17,08 ± 1,12** |

14,42 ± 1,00 |

13,75 ± 0,96 |

|

Делинквентное поведение |

17,23 ± 1,43 |

14,83 ± 1,17 |

15,88 ± 1,13 |

|

Аддиктивное поведение |

16,62 ± 1,19 |

15,18 ± 1,56 |

16,08 ± 1,60 |

|

Агрессивное поведение |

15,69 ± 1,50 |

15,27 ± 2,05 |

14,77 ± 1,75 |

|

Аутоагрессивное поведение |

18,85 ± 1,24** |

14,27 ± 1,73 |

14,69 ± 1,50 |

|

Ложь |

2,29 ± 0,37* |

3,31 ± 0,55 |

3,41 ± 0,43 |

|

Аггровация |

2,36 ± 0,39 |

2,23 ± 0,36 |

2,41 ± 0,35 |

|

Экстраверсия |

3,57 ± 0,40 |

3,62 ± 0,49 |

3,35 ± 0,40 |

|

Спонтанность |

3,00 ± 0,31 |

3,54 ± 0,22 |

3,47 ± 0,17 |

|

Агрессивность |

3,36 ± 0,46 |

3,00 ± 0,28 |

3,12 ± 0,24 |

|

Ригидность |

3,43 ± 0,29 |

3,00 ± 0,34 |

3,12 ± 0,30 |

|

Интроверсия |

3,71 ± 0,19 |

3,15 ± 0,34 |

3,35 ± 0,28 |

|

Сензитивность |

3,50 ± 0,42 |

3,46 ± 0,39 |

3,41 ± 0,30 |

|

Тревожность |

3,36 ± 0,20 |

3,54 ± 0,40 |

3,12 ± 0,36 |

|

Лабильность |

3,71 ± 0,30 |

3,54 ± 0,27 |

3,76 ± 0,24 |

Примечание . Различия между I и III группами достоверны при * – р < 0,05, ** – р < 0,01.

корреляционные связи времени пребывания в закрытом учреждении с другими показателями: прямые – с мотивацией, искренностью, общительностью, лабильностью, чувствительностью, отрицательные – с агрессивностью, стрессоустойчивостью и инертностью установок. В III группе – «адаптированных» подростков – обнаружены положительные связи с показателями отклоняющихся форм поведения и агрессивности, отрицательные – с мотивацией и направленностью на общение.

Изучение школьной мотивации показало одинаковое распределение подростков обеих групп по мотивационным полюсам: одна треть респондентов была ориентирована на достижение успеха и две трети – на избегание неудач. Вместе с тем в III группе отмечены слабо сформированные познавательные мотивы при высокой потребности в общении.

Установлены достоверные различия социально-психологических характеристик между группами неадаптированных и адаптированных подростков: несовершеннолетние I группы в период приспособления к новым условиям жизнедеятельности проявляли более высокую тревожность, затрудненность деятельности, застенчивость и необщительность, социальную пассивность, склонность к повышенному самоанализу, затруднения в социальной адаптации, ориентацию на социально желаемое поведение, тогда как в III группе выше оказались стрессоустойчивость, активность, работоспособность и спонтанность поведения.

Отмечены взаимосвязи между изучаемыми проявлениями деструктивного поведения и особенностями личности несовершеннолетних в каждой группе. Проявления социально опасного поведения подростков I группы тесно связаны с устойчивостью к давлению внешней среды; подростки, ориентированные на активное взаимодействие с окружающими их людьми, были меньше сосредоточены на собственных переживаниях, но более склонны к любым проявлениям агрессии. Чем больше было стремление к самоутверждению и лидированию, тем лучше способность к саморегуляции и самоконтролю; неумение принять самостоятельное решение в сложной ситуации, зависимость от чужого мнения определялась чаще всего подозрительностью, инертностью установок и стремлением избежать порицания при несоответствии моделей поведения подростка и принятых в группе. Кроме того, чем больше была эта подчиненность, тем меньшую активность он проявлял.

Для подростков III группы в большей степени была характерна зависимость саморазрушающего поведения от степени сформированности мотивации и возможности проявления активности в деятельности, которая может подменяться вербальной активностью; стремление к социально одобряемому поведению сопровождалось снижением уровня тревожности, агрессивных тенденций и сосредоточенности на собственных переживаниях, повышением критичности в выборе моделей поведения и формировании жизненных установок, тягой к глубоким внутренним переживаниям.

Дальнейший анализ результатов позволил выявить тенденцию, характерную для выборки, в целом: чем выше был уровень развития подростка, тем ниже уровень тревожности, тем меньше он проявлял отклонений от об- щепринятых норм поведения, тем выше оказывались его работоспособность и устойчивость к негативным воздействиям социума.

Учитывая кризис подросткового возраста, более обостренное восприятие окружающей среды, процессы социализации и адаптации приобретают большое значение в формировании личности подростка и его поведения. Постоянная неудовлетворенность потребностей в социальном признании, даже через асоциальные виды поведения, усиливает враждебное, негативное отношение к окружающему миру и порождает недоверие к людям. Все это провоцирует внутренний конфликт, который приводит к увеличению уровня тревожности и влияет на возможность проявления таких форм девиантного поведения, как воровство, курение, вербальная и физическая агрессия, в том числе в период адаптации в исправительном учреждении.

Если у подростков-правонарушителей до заключения под стражу еще сохранялись социальные установки, ощущение конформности в среде сверстников, то в условиях временной изоляции компенсаторно усваивались нормы поведения, принятые в криминальной субкультуре, и способность к социализации утрачивалась. Расстройства поведения коррелировали с нарушениями адаптации в условиях судебно-следственной ситуации, что указывало на возможность повышения адаптационного порога несовершеннолетних правонарушителей путем коррекции расстройств поведения.

Таким образом, выделенные психологические сим-птомокомплексы несовершеннолетних в процессе адаптации в исправительном учреждении и уже «адаптированных» подростков позволяют установить большее количество признаков отклоняющегося поведения в первой группе. Тем не менее, необходимо учитывать, что на формирующуюся личность, помимо социальных и биологических факторов, определяющих отклоняющееся и(или) криминальное поведение подростков, в условиях временной изоляции зачастую необратимо воздействуют психогенно-травмирующие факторы (судебноследственная ситуация, отбывание наказания). Ряд норм и правил, бытовой уклад криминального сообщества становится неотъемлемой частью жизни несовершеннолетнего, что препятствует его социализации, дезадаптирует и влечет за собой повторное совершение правонарушений. Это необходимо учитывать специалистам, работающим с подростками при составлении программ адаптации несовершеннолетних воспитанников закрытых исправительных учреждений и их последующего сопровождения в течение всего срока пребывания в условиях временной изоляции, а также постинтернатной социализации после освобождения. Кроме того, знание динамики происходящих с воспитанниками личностных и социально-психологических изменений позволяет оказывать более эффективное воздействие в плане вовлечения в конструктивные виды деятельности, способствующие адекватному вхождению в новую социальную общность закрытого учреждения, формированию осознания неправомерности своих действий, приведших подростка в подобное учреждение, самооценке и самоанализу, выработке социально необходимых умений и навыков, а также умению осознавать ценность свободы и дорожить ею.

Список литературы Несовершеннолетние в исправительном учреждении закрытого типа (социально-психологическая характеристика)

- Башкатов И.П. Психология асоциально-криминальных групп подростков и молодежи. М., 2002.

- Беличева С.А. Превентивная психология. М., 1994.

- Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб., 2004.

- Рожков М.И., Ковальчук М.А., Кузнецова И.В., Чернявская А.П., Рукавишникова Н.Г., Фетискин Н.П., Ансимова Н.П. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением/под ред. М.И. Рожкова. М., 2001.

- Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Расстройства поведения у подростков: клинико-психологические аспекты. СПб., 2005.

- Змановская Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения. М., 2003.

- Леус Э.В. Методика определения склонности несовершеннолетних к девиантному поведению//Дни науки. 2007: мат-лы III междунар. науч.-практ. конф. Днепропетровск, 2007. Т. 6: Педагогические науки. Психология и социология. Филологические науки. Практикум по возрастной психологии/под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. СПб., 2002.

- Практическая психология образования/под ред. И.В. Дубровиной. СПб., 2006.

- Сапогова Е.Е. Психология развития человека. М., 2001.

- Собчик Л.Н. МЦВ -метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера: практическое руководство. СПб., 2001.

- Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. СПб., 2003.

- Степанов В.Г. Психология трудных школьников. М., 2001.